煤层气多层合采开发单元划分及有利区评价

2019-07-15杨兆彪李洋阳秦勇孙晗森张平张争光吴丛丛李存磊陈长骁

杨兆彪,李洋阳,秦勇,孙晗森,张平,张争光,吴丛丛,李存磊,陈长骁

(1.中国矿业大学煤层气资源与成藏过程教育部重点实验室,江苏徐州 221008;2.中国矿业大学资源与地球科学学院,江苏徐州 221116;3.中联煤层气有限责任公司,北京 100016;4.中石油煤层气有限责任公司忻州分公司,山西保德 041000)

0 引言

滇东黔西是中国南方重要的煤炭与煤层气资源赋存区,上二叠统煤层气地质资源量约占全国的10%[1],具有“煤层层数多而薄、应力高、弱富水、煤体结构复杂”的地质特征[2]。该地区地质条件复杂,要经济有效开发煤层气资源,开发初期必须做好基础地质研究工作,同时更要做好开发有利区、有利层段的优选工作。近几年主要从资源、地质角度进行了开发早期评价,重点考虑了含气量、渗透性、储集层压力及构造复杂程度对开发效果的影响,在此基础上优选出开发有利区[3],尽管取得了许多卓有成效的成果,但重点工作一直局限于对某一主力煤层进行开发有利区优选,未能对该区复杂的地质条件进行综合、精细研究,主要表现为:①未能充分考虑煤层薄、多、煤体结构复杂的地质特点;②低渗透储集层需要进行压裂改造,可改造性对气井产能有重大影响,储集层的可改造性定量评价研究相对缺失;③主要采用了较为简单的常规研究方法刻画多煤层全层位储集层物性的分布,不够精细;④多层合采条件下的“靶区优选”研究工作尚未开展。

三维地质建模是油藏描述的有效手段,技术成熟,多用于描述常规油气储集层物性、沉积相、构造演化等[4-6]。近年来,煤层气田大量实施地震数据采集与处理、测井解释、试井等,资料丰富,具备了开展煤层气储集层物性三维建模,特别是精细刻画多煤层全层位储集层物性分布的条件。本文基于煤层气井产能方程,重点考虑影响煤储集层产气潜力的关键物性参数,提出多煤层条件下开发单元划分方法,并确定出开发单元划分的定量指标;同时采用三维地质建模技术,构建多煤层地质体,实现多煤层全层位储集层物性的精细分析与刻画;以地质模型为基础,依据评价指标,划分单煤层、合采煤层的煤层气开发单元,评价煤储集层产层潜能,优选开发有利区。

1 开发单元划分

合理划分煤层气田的开发单元是煤层气经济有效开发的关键环节。划分开发单元,需要综合考虑煤层气储集层的厚度、含气量、渗透率、煤体结构、储集层压力及储集层的可改造性等多项因素,制定可行的划分开发单元的定量指标,合理评价煤层气储集层生产潜能。

1.1 开发单元划分方法

杨兆彪等[7]基于煤层气井产能公式提出了多煤层产层优化组合“三步法”,其中定义的主力产层优选指数可用于评价垂向多煤层中的主力产层。

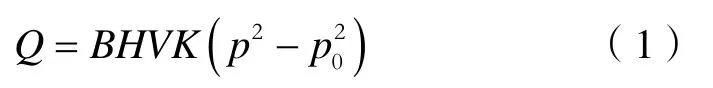

煤层气井产能公式为:

主力产层优选指数为:

在煤层气多产层条件下,可将基于产能公式定义的主力产层优选指数引申为单层煤层气产层潜能指数,其科学意义在于计算公式类似于产能公式,计算结果值可近似表征煤层气单层产能。主力产层优选指数公式中忽略了气井工程综合影响系数B(主要受人为或技术因素影响,确定相对困难)和井底压力p0(在稳产阶段井底压力基本为一定值,变化较小),并增加了煤体结构因子S,在计算中具有一票否决的作用。采用(2)式可进行单层煤层气平面开发单元的划分。

(2)式中渗透率(K)为原位渗透率(未经储集层改造的渗透率)。低渗透煤层煤层气开发过程中,多数情况下需要进行储集层改造[8],为反映煤层气储集层经压裂改造后的真实生产能力,这里采用改造后的渗透率(K0)替代K,则(2)式可修正为:

影响改造渗透率的主要地质因素是地应力[9-11]与煤储集层的脆性指数,脆性指数是页岩储集层可压裂性的重要评价指标,近期引入用于评价煤储集层的可压裂性[12],地应力小、脆性指数大有利于储集层改造,改造后渗透率较高。

可引入校正系数对原位渗透率进行校正,计算煤储集层改造后的渗透率。

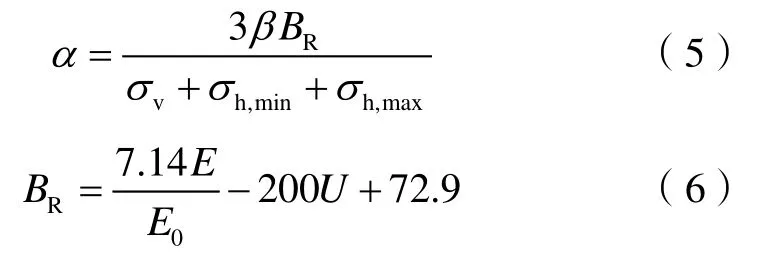

校正系数可通过Rickman等[13]提出的公式进行计算。

根据(3)式可计算单层煤层气产层潜能指数,某区域该值越大,其单层生产潜力越大,为可供开发的有利区块。

1.2 开发单元划分的关键参数界限

考虑方法的简单实用性,以煤层气产层潜能指数计算公式中各物性参数为关键评价指标,根据滇东黔西多煤层气田实际情况,结合煤层气勘探开发的前期研究成果,将煤储集层的品位划分为Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ类。

1.2.1 煤层厚度

煤层厚度大小影响煤储集层产气潜力[14],薄、中、厚煤层一般按1.3 m和3.5 m作为划分界限[15]。考虑到滇东黔西煤层群发育,以薄煤层为主,界限值适当降低,这里将煤厚3.0 m和1.0 m作为划分Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ类煤储集层的厚度分界值,这与煤层气资源勘查技术规范[16](GB/T 29119—2012)中规定的煤层气单煤层有利目标区的厚度下限值(3.0 m)一致。

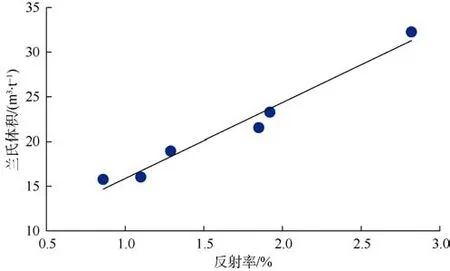

1.2.2 煤层含气量

煤层含气量是确定煤层气资源量和可开发性必不可少的参数[17-19]。滇东黔西主力煤层从中煤阶到高煤阶均有分布,煤级变化大,但含气量高[2],根据煤层气资源/储量规范[20](DZ/T 0216—2010)中的煤层含气量下限,可统一将煤层含气量下限标准定为8 m3/t,即Ⅱ和Ⅲ类煤储集层的含气量分界值,同时在滇东黔西低渗区煤层气井想获得高产,较高的煤层含气量尤为重要[21-22],煤层含气量高意味着含气饱和度高、临储比(临界解吸压力与储集层压力之比)大,可采性好。中国煤层含气饱和度与单井日产量之间的关系统计表明,单井日产气量超过1 000 m3的煤层气井煤层含气饱和度均大于60%[23],滇东黔西高产井同样具有类似的规律,如杨梅参1井含气饱和度达到了70%以上[22]。研究区主要为中高煤阶煤,在实验温度30 ℃时,煤空气干燥基兰氏体积随煤级增高而增大(见图1),中高煤阶煤理论含气饱和度达到60%,其平均含气量大致在12~14 m3/t。为此可将12 m3/t作为Ⅰ和Ⅱ类煤储集层的含气量分界值,含气饱和度一般可达到60%~100%。

图1 滇东黔西煤空气干燥基兰氏体积与反射率关系

1.2.3 煤储集层改造后渗透率

煤层渗透率是决定煤层气可流动性和可开发性的重要地质因素[14,19]。滇东黔西煤层渗透率普遍偏低,以中、低渗透储集层为主。傅雪海等[24]将中国中、低渗透储集层划分的分界标准定为原位储集层渗透率等于0.1×10-3μm2,据此标准,可通过滇东黔西约80组试井渗透率与地应力的关系确定出三向地应力平均值分界标准约为20 MPa(见图2a)。同时试井渗透率随三向地应力平均值增大而减小,且三向地应力平均值随埋深增大而增大(见图2b),渗透率随埋深增大普遍降低。在压裂改造过程中,主应力差越小,越容易形成复杂的缝网[25],越有利于储集层的改造,而三向地应力平均值与主应力差具有正相关关系(见图2c)。因此,三向地应力平均值大小既是原始储集层渗透率的主控因素,同时也是后期储集层压裂改造效果的主控因素,随埋深增大,地应力增大,储集层难以有效改造。

图2 滇东黔西煤层三向地应力平均值与渗透率(a)、埋深(b)、主应力差(c)的关系

脆性指数可反映储集层压裂后形成裂缝的复杂程度,其值越高越容易形成复杂的网状裂缝,美国San Juan和Piceance盆地煤层脆性指数平均为40%,压裂井的压裂效果好[12],Rickman等[13]认为脆性指数大于40%时,可以认定岩石是脆性的。参照此值,这里可取40%作为分界值。

根据(4)式,原位渗透率取0.1×10-3μm2,平均地应力取20 MPa,脆性指数取40%,计算得煤储集层改造后的渗透率为0.2×10-3μm2,该值可作为划分Ⅰ+Ⅱ和Ⅲ类煤储集层改造后渗透率的分界值。

1.2.4 煤储集层压力

煤储集层压力是煤层气发生流动的驱动源,随埋深增大而增大。滇东黔西储集层压力从欠压到超压均有分布。在其他地质条件相同的情况下,煤储集层压力越高越容易排采,越有利于煤层气井的生产。从国内煤层气开发的实际情况来看,储集层压力一般在5 MPa以上开发效果较好,滇东黔西高产井埋深大部分超过500 m,储集层压力一般在5 MPa以上[21-22]。因此可将5 MPa作为划分Ⅰ+Ⅱ和Ⅲ类煤储集层的压力分界值。

1.2.5 煤体结构

煤体结构是影响煤层气压裂改造的重要因素,碎裂煤和原生结构煤易于改造,而构造煤几乎不可能被改造;在排采过程中,煤体结构越破碎,煤粉产出越多,裂缝闭合越严重,且易造成排采通道的堵塞[26-27]。确定煤体结构是煤层气勘探开发中的一个关键问题,一般采用地质强度因子GSI法[28]计算煤体结构指数,进而对煤体结构进行测井解释。根据煤体破碎程度不同,煤体结构可分为原生结构煤、碎裂煤、碎粒煤和糜棱煤4类。煤体结构指数大于45时(原生结构煤或碎裂煤),煤体结构因子等于1,该值可作为Ⅰ+Ⅱ类煤储集层分类的定量指标;煤体结构指数小于45时(碎粒煤或糜棱煤),煤体结构因子等于0,该值可作为Ⅲ类煤储集层分类的定量指标。

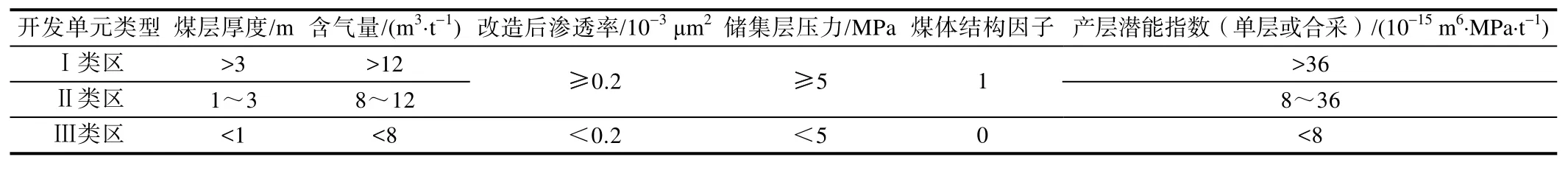

1.3 开发单元划分定量指标

根据划分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类煤储集层关键参数的分界值,采用(3)式计算产层潜能指数得:①对于单层,当产层潜能指数值大于36×10-15m6·MPa/t划分为Ⅰ类煤储集层分布区,(8~36)×10-15m6·MPa/t划分为Ⅱ类煤储集层分布区,小于8×10-15m6·MPa/t划分为Ⅲ类煤储集层分布区。②多层合采需确定组合产层,满足“三步法”产层组合条件[7],即:第1步根据产层优选指数,在多煤层中完成主力产层优选;第2步根据组合指数完成主力产层的扩展组合,组合指数主要考虑储集层压力梯度差、临界解吸压力差不宜过大,保证储集层流体属性相似,主力产层平稳产气和组合产层集中产气为原则;第3步根据产能贡献指数完成产层优化组合,基于产层经济性评价,在第2步的基础上剔除经济性较差的产层,最终完成多煤层产层组合。组合产层平均产层潜能指数值大于36×10-15m6·MPa/t划分为Ⅰ类煤储集层分布区,(8~36)×10-15m6·MPa/t划分为Ⅱ类煤储集层分布区,小于8×10-15m6·MPa/t划分为Ⅲ类煤储集层分布区(见表1)。根据现场开发经验,Ⅰ类煤储集层分布区为最有利开发区,Ⅱ类煤储集层分布区为次有利开发区,Ⅲ类煤储集层分布区为非有利开发区。

表1 煤层气开发单元划分定量指标

2 有利区评价流程

煤层气田开发单元划分,最重要的技术环节是精细描述各项储集层物性参数的空间分布,以现在的技术手段而言,油气(煤层气)储集层三维建模技术比较成熟,基本可以满足要求。开展煤层气田开发有利区评价,主要有3个步骤:①根据现有的地质资料与认识,重构多煤层全层位储集层物性三维精细模型;②计算各网格的产层潜能指数,并绘制单层或多层合采条件下产层潜能指数等值线;③根据产层潜能指数等值线的分布情况,采用开发单元划分定量指标勾画出Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类煤储集层分布区,进而优选出有利开发区。

2.1 多煤层全层位储集层物性三维建模

收集整理研究区地震、试井、测井、岩心等地质资料,采用Petrel(或其他)地质建模软件构建煤储集层含气量、渗透率、储集层压力、煤体结构、地应力、脆性指数等物性参数的三维地质模型,可分7步实现:①数据准备;②测井解释;③建模数据处理;④构建地层格架;⑤构建岩相模型;⑥构建属性模型;⑦构建储集层物性模型。在属性模型的约束下构建各个储集层物性参数模型,然后采用垂向网格(层组)的平均值进行平面投影变换,生成二维平面图与过典型井的连井剖面图。

2.2 产层潜能指数平面分布与有利区评价

根据地质模型中各网格的储集层物性参数采用(3)式计算相应网格的产层潜能指数,然后进行平面投影变换,生成二维平面参数场,绘制各小层或多煤层全层位平均产层潜能指数等值线图。煤层气开发单元划分及有利区评价技术流程见图3。

图3 煤层气多层合采开发单元划分及评价技术流程图

对单个小层而言,产层潜能指数主要生成包含8×10-15m6·MPa/t和36×10-15m6·MPa/t的等值线,依据煤层气开发单元产层潜能指数划分标准,对单煤层划分出Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类煤储集层分布区,其中Ⅰ类区为最有利的开发靶区。

对多层合采而言,运用产层优化组合“三步法”,首先对典型井进行产层优化组合[7],在确定工区主要合采层段基础上,在合采煤层平均产层潜能指数平面图上生成包含8×10-15m6·MPa/t和36×10-15m6·MPa/t的等值线,划分出Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类煤储集层分布区,其中Ⅰ类区为最有利的开发靶区。

3 应用实例

云南雨旺区块位于老厂复背斜南翼,面积81.75 km2,总体为一平缓的单斜构造,边缘为弧形断裂围绕,内部有次一级的宽缓褶曲,断层稀少。含煤地层为上二叠统龙潭组,全区可采煤层为2#、3#、7#、8#、9#、16#、19#煤层共7层;大部分区域可采煤层为4#、13#、17#、18#煤层共4层。可采煤层总厚32.28 m;煤级为贫煤—无烟煤,部分煤层煤体结构较为破碎。煤层含气量较高,平均含气量在12 m3/t左右;试井渗透率较低,平均为0.13×10-3μm2,平均储集层压力梯度为1.05 MPa/100 m,储集层压力状态为正常—超压。

雨旺区块早期部署煤层气开发井4口,参数井11口。2016年以来,通过实施“十三五”国家科技重大专项“滇东黔西煤层气开发技术及先导性试验”,新部署实施试验井6口,目前正开展初期排水。该区块地质与开发资料相对丰富,基本具备开发有利区优选的条件。

3.1 煤储集层物性三维建模

采用Petrel地质建模软件对研究区煤储集层含气量、渗透率、储集层压力、煤体结构、地应力、脆性指数等物性参数进行三维建模,主要参数平面与纵向上具有如下分布特点。

3.1.1 煤层含气量

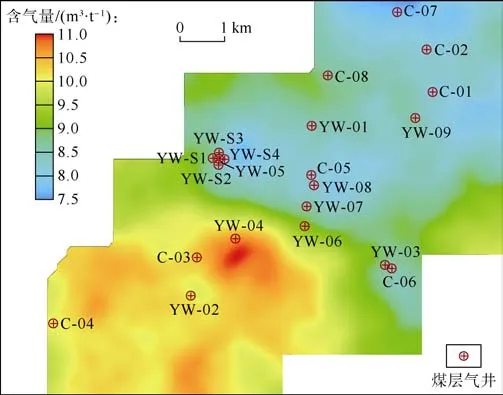

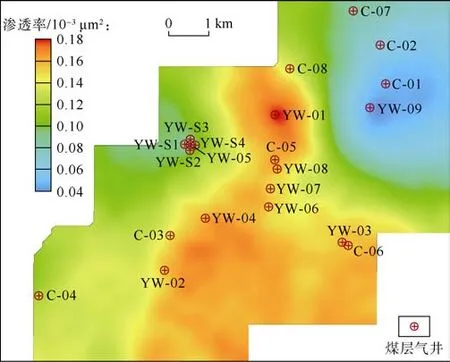

区块含气量0.78~19.75 m3/t,平面上西南部平均含气量较高,东北部较低(见图4)。纵向上煤层单层含气量整体上随埋深增加而增大;但层位上不具有该规律,主要呈波动式变化(见图5),符合叠置煤层气系统的基本特征[29-30]。

图4 雨旺区块煤储集层平均含气量分布

图5 雨旺区块煤储集层含气量连井剖面

3.1.2 煤储集层渗透率

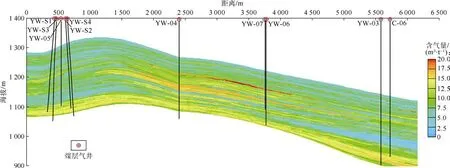

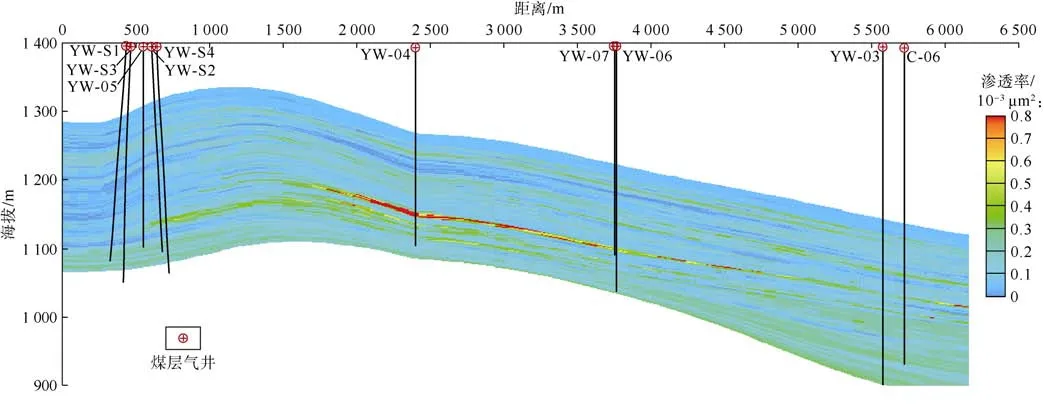

雨旺区块试井渗透率(0.005 6~0.870 0)×10-3μm2,平均0.130 0×10-3μm2;测井平均渗透率(0.046~0.270)×10-3μm2,属于中低渗—中渗储集层,总体上以中低渗储集层为主,局部发育中渗储集层。

从平面分布来看,区块中部渗透率较高,东北部最低(见图6)。该区纵向上各层渗透率总体较低,局部发育高渗区(见图7)。

3.1.3 煤储集层压力

煤储集层压力是煤层气发生流动的驱动力。根据试井实测值及测井解释结果,雨旺区块煤储集层压力3.71~10.85 MPa,平均6.77 MPa。压力系数0.63~1.43,变化范围比较大,平均1.07,储集层欠压、超压共存。平面上储集层压力西偏北及YW-S1井附近较低,东南部较高(见图8);纵向上,随着埋深的增加储集层压力逐渐增大,但局部存在波动性(见图9),与煤层的埋深分布趋势基本一致,深部煤储集层能量较高。

图6 雨旺区块煤储集层平均渗透率平面分布

图7 雨旺区块煤储集层渗透率连井剖面

图8 雨旺区块煤储集层平均压力平面分布

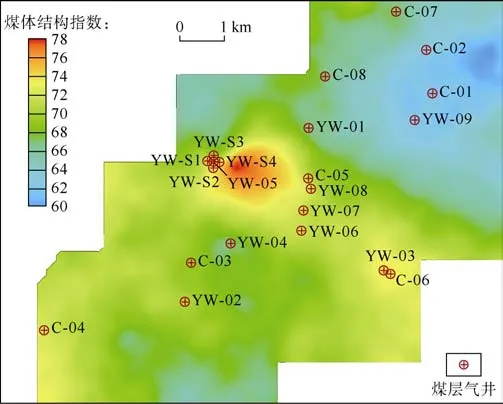

3.1.4 煤体结构

雨旺区块原生结构煤占47%,碎裂煤占33%,碎粒煤和糜棱煤占20%。YW-S1井组附近煤体结构较好,平面上西南部煤体结构较好,东北部煤体结构较差(见图10)。纵向上中间层位煤体结构较为破碎,浅部和深部较为完整(见图11)。

此外还完成了三向地应力及脆性指数的三维建模,其平面分布具有区域差异性,垂向分布具有波动性,在此不再详细描述。

3.2 开发单元划分及有利区评价

3.2.1 单层有利区评价

在关键参数建模的基础上,计算并生成了多煤层中部分主力煤层(7#+8#、9#、13#、19#)的产层潜能指数分布图(见图12):①7#+8#煤层Ⅰ类区主要分布在YW-02井附近,Ⅱ类区大范围分布,Ⅲ类区零星分布,主要集中在研究区的东南部。②9#煤层Ⅰ类区主要呈条带状分布在研究区的中部,即浅部地区,Ⅱ类区零散分布于中间地带,Ⅲ类区以条带状主要分布在区块边缘,面积较大。③13#煤层Ⅰ类区主要分布在YW-02和YW-04井附近,Ⅱ类区主要分布在东北部,Ⅲ类区零星分布于区块边缘。④19#煤层Ⅰ类区呈北东走向的条带,主要分布在研究区的中部及东南部YW-03井附近,Ⅱ类区主要分布在东北部和西北缘,Ⅲ类区零星分布在东北部。

图9 雨旺区块煤储集层压力连井剖面

图10 雨旺区块平均煤体结构指数平面分布图

综合评价表明,各主力煤层的开发有利区分布规律具有较大差异性,4个主力煤层中7#+8#煤层和19#煤层的Ⅲ类区面积最小,9#煤层的Ⅲ类区面积最大。

前期研究中,多煤层开发单元划分往往采用某一主力单煤层的产气潜能评价结果为标准,由此划分全区域全煤层的开发有利区,显然方法具有严重缺陷,评价结果准确性、精度较低,难以满足多煤层煤层气合采开发的选区要求。

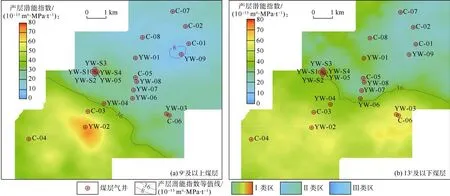

3.2.2 合采有利区评价

根据多煤层产层优化组合“三步法”[7]和聚类分析组合法[31],首先对研究区进行产层优化组合,可得9#及以上煤层和13#及以下煤层2套主力产层组合[32],各组合内部储集层物性和流体属性相近,可兼容性高。基于此,对9#及以上煤层和13#及以下煤层2套主力产层组合的产层潜能指数进行计算,形成平均产层潜能指数图(见图13),划分出煤储集层分布的Ⅰ类区、Ⅱ类区和Ⅲ类区。

图11 雨旺区块煤体结构指数连井剖面

图12 雨旺区块煤储集层单层开发有利区评价

由评价结果可知,9#及以上煤层Ⅰ类区主要分布在研究区的西南部,YW-02井附近区域合采效果最佳;Ⅱ类区分布在研究区的中部和东北部;Ⅲ类区范围小,仅分布在研究区的东北部。13#及以下煤层Ⅰ类区主要分布在研究区的中部、西南部及东南部;Ⅱ类区主要分布在研究区的东北部;无Ⅲ类区。

由此可见,13#及以下煤层适宜于大面积的合采。研究区西南部2套产层组合的Ⅰ类区存在重叠,9#及以上煤层组合与13#及以下煤层组合均有Ⅰ类区分布,更适合开展多层合采。研究区东北部无Ⅰ类区,不适宜进行多层合采开发。研究区中部,只有13#及以下煤层组合的Ⅰ类区,适合13#及以下煤层多层合采。

3.3 有利区评价结果可靠性分析

雨旺区块早期部署了1个煤层气丛式井组,包括5口煤层气排采井(YW-05井、YW-S1井、YW-S2井、YW-S3、YW-S4井)。排采2年左右关井,最高日产气量23.96~1 864.00 m3,平均日产量4.14~477.04 m3,开发效果较差。原因在于:①井组中4口井开发层位为7#+8#煤层和19#煤层,1口井开发层位为19#煤层,根据“三步法”产层优化组合结果,7#+8#煤层和19#煤层不宜组合[32];②从单层或多层合采产层有利区评价结果看,7#+8#煤层单采、19#煤层单采、9#及以上煤层合采、13#及以下煤层合采4种情况下,YW-S井组附近都位于Ⅱ类次有利区,产层潜能较低,开发效果自然较差。

图13 雨旺区块煤储集层多层合采有利开发区评价结果

目前正在排采的6口煤层气井(YW-01井、YW-02井、YW-03井、YW-04井、YW-CS1井、YW-CS2井)中,YW-01井开发层位为7#+8#煤层和13#煤层,其他井开发层位为13#及以下煤层且采用了“三步法”进行产层优化组合[32]。到2018年9月为止排采超过4个月,处于平衡产水阶段,还未产气。从这几口井的分布来看,井位部署在研究区的中部、西南部及东南部,基本位于单层、多层合采开发有利区,9#及以上煤层合采,YW-02井位于Ⅰ类区;13#及以下煤层合采,YW-02井、YW-03井、YW-04位于Ⅰ类区,YW-01井位于Ⅱ类区(见图13)。可以看到,除个别井外,布井结果基本与开发有利区预测结果吻合,预计将会取得良好的开发效果。

4 结论

以煤层气井产能方程为基础,考虑煤储集层可改造性对煤层气井产气能力的影响,修正产层优化组合“三步法”中的主力产层优选指数后,提出了煤层气产层潜能指数用于评价多层合采条件下的开发有利区,可以更好地反映多煤层产层的生产潜能。

多煤层煤层气开发单元划分定量分级评级指标体系考虑了影响产层潜能指数的煤储集层关键参数,结合地质建模技术形成的开发有利区评价方法经实际应用证实可以有效克服仅依靠某一主力单煤层的产气潜能评价结果作为开发有利区优选标准的缺陷,提高了评价结果的准确性和精度,可以满足多煤层煤层气合采开发的选区要求。

符号注释:

B——气井工程综合影响系数,1015t/(d·m3·MPa2);BR——脆性指数,%;E——弹性模量,GPa;E0——常数,1 GPa;H——煤层厚度,m;K——原位渗透率,10-3μm2;K0——改造后渗透率,10-3μm2;p——储集层压力,MPa;p0——井底压力,MPa;Q——煤层气井产能,m3/d;S——煤体结构因子,当煤体结构为原生结构煤或碎裂煤时,S=1,当煤体结构为碎粒煤或糜棱煤时,S=0;U——泊松比,无因次;V——含气量,m3/t;α——校正系数,无因次;β——常数,100 MPa;δ——煤层气潜能指数(主力产层优选指数),10-15m6·MPa/t;σh,min——最小水平主应力,MPa;σh,max——最大水平主应力,MPa;σv——垂向应力,MPa。