狭小空间高密度对红螯螯虾幼虾生长的影响

2019-07-15彭刚陶胜严维辉殷悦蒋琦辰黄鸿兵

彭刚 ,陶胜 ,严维辉 ,殷悦 ,蒋琦辰 ,黄鸿兵

(1.江苏省淡水水产研究所,江苏 南京 210017;2.苏州恒洋澳龙农业科技有限公司,江苏 常熟 215500)

红螯螯虾又叫澳洲淡水龙虾,学名四脊光壳拟螯虾(Cherax quadricarinatus),隶属节肢动物门,甲壳纲,十足目,拟螯虾科,光壳虾属[1],体色为绿色或褐绿色,雄性成虾第一步足大螯的外侧顶端有一鲜红、柔软的膜质带[2]。该品种原产于澳大利亚,体型较大,成年商品虾规格在100 g以上,外形和克氏原螯虾较为接近,同样是属于在淡水中生活繁殖的虾类品种,但其不耐低温。该品种肉质紧实滑脆,脂肪含量较少,味道鲜美可口,是世界上经济价值较高、广受消费者欢迎的虾类品种之一。

中国引入该品种较晚,大约在1992年湖北水产研究所引进红螯螯虾,在广东和湖北两省开展了初步的试养试验,1993年福建水产研究所也引进了一批试养,到了1994年以后国内开始进行示范推广,但一直处于小规模探索阶段,养殖效果和养殖收益并不突显。近年来,随着经济发展及红螯螯虾养殖技术的不断完善,目前红螯螯虾有逐步扩大养殖规模的趋势,在海南、广东、浙江、江苏、湖北等地都有养殖成功的案例,但就目前的产业而言,仍处于刚刚起步的阶段[3]。江苏是虾蟹养殖大省,但红螯螯虾在江苏产业发展较慢,因为红螯螯虾在江苏地区不能自然越冬繁殖,其养殖苗种主要依赖于外购或者当地工厂化控温繁殖,一般在春季水温稳定在18~20℃以上时方可放养,养殖周期受限,为了延长当地养殖时间,提高放养成活率,增大商品虾养成规格,探索早繁苗种室内高密度大规格培育技术,同时为了探究该品种在室内工厂化高密度养殖的可能性,项目组在室内开展了狭小空间下高密度对红螯螯虾幼虾生长及存活的影响试验,以期为红螯螯虾大规格苗种繁育及高密度养殖提供一些基础数据和可借鉴的经验。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验用红螯螯虾幼虾采自常熟国家农业园区,平均体长约(0.7±0.076)cm,平均体质量约(0.025±0.0068)g。试验用容器为圆形塑料盒,直径10 cm,深9 cm。试验用水为曝气24 h的池塘水,溶解氧大于4 mg/L,用0号颗粒料投喂。

1.2 试验设计

试验分为5个养殖密度组开展,每组5个重复,对应的养殖密度分别为 125、375、625、875、1125尾/m2,不同组别分别用 SD1、SD2、SD3、SD4 和 SD5表示。试验不设置幼虾隐藏躲避物,每2~3 d吸污一次,仅补充自然消耗或者吸污损失的水量,塑料盒水深始终维持在6 cm左右,水温为室温,不控温。每日16:30投喂1次,定期观察幼虾生长存活情况和蜕壳数量。

1.3 数据测定

试验全部结束时测定全部数据,试验周期20天,从8月22日开始,9月11日结束。

1.4 数据处理与公式

试验测定数据按以下公式计算幼虾的成活率、增重率、特定增长率。

式中:SR为存活率,Nt为试验末幼虾数量;N0为试验初幼虾数量;WGR为平均增重率;Wt为试验末幼虾平均体质量;w0为试验初幼虾平均体质量。

所得数据均用平均值±标准差(Mean±SD)表示,使用SPSS16.0软件进行单因素方差分析,并以Duncan(D)比较数据间差异统计学意义,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

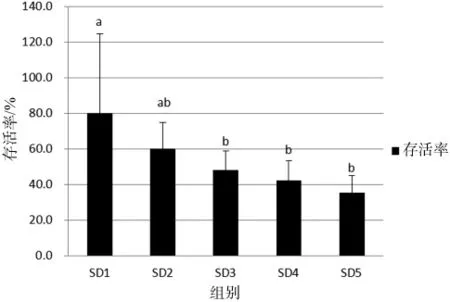

2.1 养殖密度对红螯螯虾幼虾存活率的影响

随着养殖密度的增加,红螯螯虾幼虾成活率不断降低(具体见图1),红螯螯虾幼虾的成活率由低密度组的80.0%±44.7%下降到高密度组的35.5%±9.3%,下降趋势明显,组 SD1与组 SD3、SD4、SD5差异有统计学意义(P<0.05),组 SD1与组 SD2,组SD2与组SD3、SD4、SD5差异无统计学意义(P>0.05)。

图1 养殖密度对红螯螯虾幼虾成活率的影响

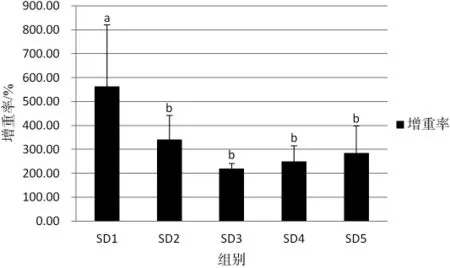

2.2 养殖密度对红螯螯虾幼虾生长的影响

随着养殖密度的增加,红螯螯虾幼虾个体体质量的平均增重率呈现先降低后升高的趋势,低密度组SD1平均个体增重率563.84%±256.62%,到SD3组时增重率降到220.00%±20.49%,后又逐步升高到 SD5组时的(285.35±112.06)%,但低于 SD2组。SD1组与其余各组差异有统计学意义(P<0.05)。

图2 养殖密度对红螯螯虾幼虾增重率的影响

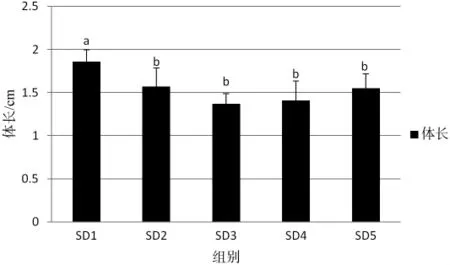

随着养殖密度的增加,红螯螯虾幼虾个体体长的平均值和个体增重率一样,先降低后升高,在低密度组SD1时获得最大的平均体长值,为(1.86±0.13)cm,在 SD3组平均体长值最小,为(1.37±0.12)cm,到 SD5组时又升高到(1.44±0.17)cm ,SD1组与SD2、SD3、SD4、SD5 组差异有统计学意义(P<0.05)。

图3 养殖密度对红螯螯虾幼虾体长的影响

3 分析与讨论

3.1 密度对红螯螯虾幼虾存活率的影响

人工养殖条件下,密度对养殖生物体的存活,特别是幼体的存活率有极其大的影响,丁子元[4]等发现不同放养密度对南非金刚虾成活率影响显著(P<0.05),低密度组平均成活率为74.67%,较1000尾/m2、1500尾/m2时高48.49%、145.86%。刘永士[5]等开展了室内罗氏沼虾幼虾养殖密度对水质与生长的影响,结果发现随着养殖密度的增加,不同养殖密度(150 ind./m3、400 ind./m3、550 ind./m3、800 ind./m3)组成活率由(74.9±4.0)%降低到(34.6±1.4)%,低密度组成活率与其他各组差异具统计学意义(P<0.05)。该试验结果与上述实验结果类似,即低密度组成活率最高,随着密度的增大,成活率逐步降低,且降幅明显,差异显著。红螯螯虾幼虾孵化温度较高,开春后早期江苏池塘水温较冷,无法直接下池土池培育,而在室内培育时,受场地、加热设施等限制,不可能有很大的一个场所进行红螯螯虾幼虾的早期培育,幼虾早期蜕壳较为频繁,身体稚嫩,蜕壳时非常容易被蚕食残杀,所以密度依然是红螯螯虾幼虾早期培育的限制因子,如何在室内高密度培育条件下降低幼虾的病死率,对江苏红螯螯虾工厂化育苗及大规格苗种培育非常重要。

3.2 密度对红螯螯虾幼虾生长的影响

密度对养殖生物生长具有明显的抑制作用[6-7],张华军[8]等将体长为(3.59±0.26)cm 的凡纳滨对虾按l 800尾/m3、1 500尾/m3和1 200尾/m3的密度饲养30 d,对虾的体质量增长、体质量特定增长率随着密度的增加而降低。但体质量增长和体质量特定增长率差异未达到显著水平,估计可能与密度差异较小有关。张天时[9]等发现随着养殖密度的增大,中国对虾的体重增长速率逐渐变小,同时养殖密度的增大,对虾个体间体重增长量差异趋于增大。肖鸣鹤[10]等以体质量(0.015±0.004)g克氏原螯虾幼虾为研究对象,研究了 50、100、300、600、900 尾/m25 种养殖密度对克氏原螯虾幼虾生长影响表明,随着养殖密度的增大,终体重、终体长、体重特定生长率、体长特定生长率、日增重率、干重特定生长率、成活率和蜕壳率都呈下降趋势,其中日增重由(0.007±0.002)g下降为(0.002±0.001)g。该试验红螯螯虾个体增重率和体长随着密度的增加呈现先降低,后升高的趋势,说明密度限制了红螯螯虾的生长,而随着密度的不断增加,红螯螯虾死亡率不断加大,其环境密度自然降低,同时由于组内群体中存活下来的个体相对是竞争能力较强的,生长差异较显著的个体,且总体样本数量较小,所以导致该试验中SD5组的增重率反而高于SD3组。

3.3 狭小空间对红螯螯虾幼虾生长的影响

该试验在室内进行,容器较小,水体空间有限,同期在室外水泥池中开展的不同遮蔽物对红螯螯虾幼虾的生长实验,其个体体长、体质量、增重率远远高于该试验组,说明狭小空间,即便是只有一只虾的单独养殖,无其他个体干扰,养殖用水使用外塘水加饲料投喂,但其生长任然收到很大的抑制,难以获得快速生长。

4 展望

红螯螯虾作为一个新兴养殖品种,和江苏虾蟹经济的发展定位相契合,产业发展前景广阔。但红螯螯虾幼虾较稚嫩,新手养殖中往往成活率、养成率很低,刚从业的养殖户希望购买大规格苗种来保证成活率。但江苏气候条件所限,室内大规格苗种培育过程中,受密度影响幼虾培育成活率也不高,必须探究有效技术手段来减少病死率。同时计划探索采用高邮罗氏沼虾幼虾培育的模式,早期池塘内搭建加温棚,进行红螯螯虾幼虾土池培育,待温度达到后放出大池养殖,其相关技术模式及经济性有待进一步探索研究。