在绘画活动中支持幼儿的表现与创作

2019-07-14张亚玲

张亚玲

绘画活动是幼儿在一定创作欲望的推动下,运用线条、色彩、形体等多种艺术元素,在平面里加工、创造出静态、可感的视觉形象,以表达幼儿的审美感受的过程。幼儿绘画创作既是一种个性化的活动,又能表达幼儿一般的心理过程。但是,在绘画活动中我们会发现,有些幼儿面对绘画材料时会出现迟迟不愿动手,甚至不敢画的现象。为了解決这种现象,我们采用以下策略支持幼儿大胆地表现与创作。

一、心理环境的宽松化,在相互尊重中获得表现的动力

《幼儿园教育指导纲要(试行)》中指出:“教师的态度和管理方式应有助于幼儿形成安全、温馨的心理环境。”因此,宽松、愉悦的心理环境,对于激发幼儿的绘画创作具有重要作用。影响幼儿心理环境的因素包括师幼关系、同伴关系及活动氛围等。这就要求教师用积极、温和的语言、表情、态度回应幼儿在绘画过程中的请求并与其进行有效互动;用宽容的心态理解幼儿在绘画表现中的一些错误;用欣赏的态度鼓励幼儿对材料的创造性操作;用接纳的态度面对幼儿的个体差异。特别是针对一些胆小、内向的幼儿,很多时候他们为了“保护自己不受伤害”常常表现为不敢画、不动笔或不愿意与同伴交流自己的作品等行为。这时,教师不能用批评、消极的语言去评价幼儿绘画行为,更不能因幼儿作品的“粗糙与不像”就对幼儿置之不理。而是要营造出一种向善、友好的心理氛围, 对这一部分幼儿进行正面的引导。同时,鼓励同伴间的友好互助,让所有的幼儿在相互尊重中获得表现的动力。

二、活动形式的游戏化,在自主愉悦中激发表现的欲望

游戏是最适合幼儿的活动形式,特别是在课程游戏化项目实施以来,我们越发认识到游戏对于幼儿的重要性。将自由、自主、创造、愉悦的游戏精神渗透到美术活动中,才能有效激发幼儿的兴趣。如在绘画活动中,我们将画螺旋线的基本技能设计成“小猫绕线团”的情境游戏,活动开始,教师拿着毛线球和幼儿一起玩绕毛线的游戏,教师扮演猫妈妈,幼儿变成小猫,小猫们一起帮猫妈妈绕线团。教师利用小班幼儿好模仿、形象思维为主的特点,设置的游戏情境立刻激发了他们的兴趣;又如在中班的线条绘画活动中,教师扮演“羊妈妈”带着“小羊”在场地上用小棍搭房子(感知线条的神奇),突然发现“大灰狼”出没,大家齐心协力赶跑大灰狼后,一致决定要在“院子里”围上“栅栏”。于是,每个幼儿手执彩笔,开始画栅栏,教师只是观察幼儿的工作,并提出问题及建议,如:“这个栅栏空隙太大,大灰狼会钻进来的,怎么办?”“只有竖木条,不够结实怎么办?”幼儿沉浸在教师创设的游戏情境中,快乐而紧张地“工作着”,自然而然地完成了线条的技能技巧训练。

三、材料场地的多元化,在多元探究中迸发表现的灵感

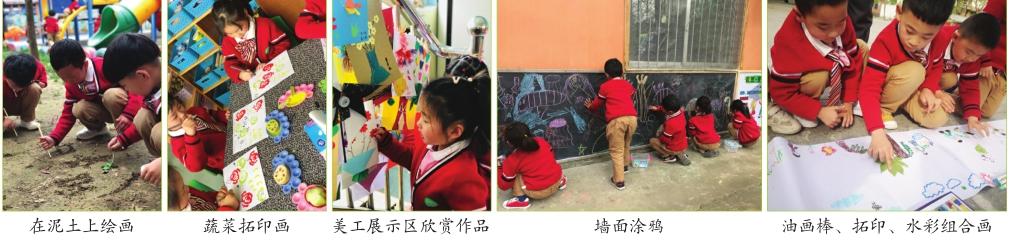

1. 材料多样性,指向幼儿的发展经验。陈鹤琴先生说过,大自然、大社会都是活教材。故我们经常会选择一些幼儿身边的自然物或废旧物品开展美术活动,这些材料由教师和幼儿共同收集整理,不同能力水平的幼儿都能够参与其中。如以秋天的落叶为材料,经过幼儿的创意操作,与毛线相穿,就制作成了树叶项链。各种蔬菜切片(如藕、苦瓜、菜叶)经过加工,就可以开展拓印画与组合绘画活动。不同的绘画材质给幼儿带来了新奇的体验,也指向了幼儿不同绘画经验的发展。为了更好利用材料的多样性,发挥材料间的匹配与联系,我们还会引导幼儿选择自己喜欢的材料进行合作绘画。在同伴的影响下,有些胆小、不敢画的幼儿也开始尝试着去体验。如我班开展的大型合作画“海底世界”,由全班幼儿共同完成。不论他们是选择油画棒画鲨鱼、海马、乌龟等,还是选择鹅卵石、藕片拓印后进行添画,当将所有的绘画形象组合在一起时,既能直观地了解不同幼儿的发展经验,又能让幼儿从中找到自己的绘画印迹。

2. 场地多元化,扩展幼儿的绘画空间。活动室并不是幼儿进行绘画创作的唯一场地,为了给幼儿创设多元的绘画空间,我们在园内户外增设涂鸦墙、涂鸦道、涂鸦角,让幼儿尽情地发挥自己的想象力。此外,我们还将绘画的场地延伸到周边的社区与公园里。在万物复苏的春天,幼儿背上画夹到公园、田野写生,春雨后的土地微湿而平整,孩子们就地取材,用树枝、石块等自然材料在地上随心创作。当发现一片沙泥地,幼儿就开始用手指、玩沙工具在沙地上描描画画,甚至互相配合描画出自己的脚丫。

3. 区角效益化,尊重幼儿的作品成果。在美工区,教师首先会根据幼儿的年龄投放《神笔马良》《点》《小老鼠无字书之颜色》《跟着线走》等关于绘画的优秀绘本,当孩子们翻看这些由世界顶级大师创作的绘本,被绘本内容吸引的同时,也会对绘画产生创作的冲动。其次,教师在美工区会给幼儿提供进行作品展示的板块,当幼儿在创作完成后,会自主地将自己的作品张贴上去,教师的这种做法既尊重幼儿的美术作品,又有利于幼儿间对作品的相互欣赏与交流。当幼儿的美术作品达到一定量的时候,我们和孩子商量,将它们装订做成班级幼儿绘画展册。孩子们经常在这里翻翻看看,对自己留下的绘画足迹津津乐道。此外,教师还发挥区域活动间的流通性、灵动性等特征,鼓励幼儿用美工区的材料为角色区的“鞋店”设计鞋垫、蛋糕房的“蛋糕”设计花纹、服装店的“时装”设计图案等。这种区域间的融通促进了幼儿的“成就感”,让他们更乐于参与到创作之中。

四、评价方式的正面化,在肯定鼓励中滋润表现的心灵

《3-6岁儿童学习与发展指南》(以下简称《指南》)中强调成人应对幼儿的艺术表现给予充分的理解和尊重,不能用自己的审美标准去评价幼儿,更不能为追求结果的“完美”,而对幼儿进行千篇一律的训练,以免扼杀其想象与创造的萌芽。绘画活动是幼儿描绘自己内心喜怒哀乐最直接的工具,是幼儿精神世界的真实流露。对于幼儿的绘画表现,教师首先要善于倾听幼儿的心声,鼓励他们勇敢地“讲画”,并给予其宽容的建议和评价。其次,不管幼儿的作品是否符合成人的“审美标准”,只要是他们愿意去创作的,都应该给予其作品展示的机会和空间。尤其是对那些绘画基本能力较差的幼儿,我们需要用作品前后的对比看到他们在原有水平上的提高与进步。此外,绘画的评价不仅仅是师幼之间的对话,教师还应该引导同伴间的肯定评价,引导他们多找找别人在作品创作过程中的优点,不可用嘲笑、轻视的口气来进行评价。如在主题绘画“我的妈妈”中,盈盈刚把她的绘画作品展示出来,其他小朋友就发出阵阵笑声,原来她作品中的“妈妈”满头扎着小辫子,戴着各种各样的花,身材却很瘦小,与头部极不相称。听了小朋友的哄笑后,盈盈满脸通红,低着头差点哭出来。我见后,立马制止住孩子们的哄笑,让他们听听盈盈的想法。原来,盈盈的妈妈是一位身材瘦小,却有一头漂亮头发的女士,她最喜欢的就是伏在妈妈的肩上去闻她的发香,每次妈妈从外地回来,盈盈都会摆弄妈妈的头发。在绘画作品中她为妈妈设计了“漂亮”的发型,不管该作品是否符合大家的审美标准,但盈盈对妈妈的爱却是至真至切的。听了盈盈对作品的解释,小朋友齐刷刷地响起了掌声。盈盈红红的小脸也像一朵灿烂的花儿,我知道在那个时刻,这个胆小的女孩子是充满自信的。

著名教育家陶行知先生强调解放儿童,让儿童自由地、主动地学习和创造。因此,在幼儿绘画活动中,教师应该真正地贯彻《指南》精神,成为幼儿学习活动的引导者、支持者与合作者,做到相信儿童,尊重儿童。