区域多式联运协同服务信息平台架构建设研究

2019-07-12王孝坤

王孝坤 ,王 雷,刘 嘉

WANG Xiaokun1,WANG Lei2,LIU Jia1

(1.大连交通大学 经济管理学院,辽宁 大连 116028;2.大连大展科技发展有限公司 信息研究部,辽宁 大连 116028)

(1.School of Economics and Management, Dalian Jiaotong University, Dalian 116028, Liaoning, China;2.Information Research Department, Dalian Dazhan Technology Development Co., Ltd., Dalian 116028, Liaoning, China)

0 引言

多式联运是目前较为有效的运输组织方式,是加速要素流动、强化区域协作、促进区域梯度联动、协调发展的重要纽带,是推动经济向中高端水平跃升、培育国际国内经济合作竞争新优势的重要动力,也是绿色交通运输发展的需要。近几年,多部委发布相关文件指出,以港口物流信息化为结构框架,通过协同作业、资源整合及信息互联互通,引导物流企业建立全程“一次委托”、运单“一单到底”、结算“一次收取”的服务方式,实现“货运一单制、信息一网通”的物流服务模式。区域多式联运协同服务信息平台有利于促进运输资源整合,是创新区域多式联运服务模式、推进区域物流行业逐步提升的重要工具。

在多式联运协同服务信息平台方面,周明华[1]等研究多式联运协同服务系统的设计与实现;韩谦[2]提出基于SOA的铁水联运信息平台架构;邵文渊等[3]对海铁集装箱多式联运信息服务平台架构进行研究;陈韬等[4]研究了基于云计算的铁水联运信息平台架构方案;戴洪立[5]提出了口岸物流公共信息平台建设的技术方案;Zhang等[6]研究集装箱多式联运终端信息平台;赖菲等[7]对港口多式联运信息平台建设方式进行分析;国家交通运输物流公共信息平台管理中心[8]提出了建设国家多式联运信息互联互通—基础交换网络。在智慧港口建设方面,陶德馨[9]提出“车、船、港、货、人”五位一体协同联动的智慧型港口管理与生产运营模型和智慧港口物流公共服务云平台模型;贾静静[10]提出通过多式联运中心信息平台,实现多式联运数据共享。在港航信息服务平台方面,贾春梅[11]研究构建宁波港航信息服务平台;李建等[12]研究基于三层次B/S模式的港航管理信息系统。在铁水联运信息化方面,黄起龙[13]从行业管理部门和市场经营主体角度提出铁水联运港大数据应用对策;赵会军等[14]提出构建开放型物流信息共享平台,积累物流信息化经验。区域多式联运协同服务信息平台的研发与构建将进一步提升区域物流效益,对区域社会经济发展具有重要的现实意义。

1 区域多式联运协同服务信息发展现状

1.1 国外发展现状

区域多式联运信息系统在发达国家应用十分成熟。欧洲区域多式联运实时信息平台主要依托泛欧运输网络及欧洲铁路交通管理系统(系统应用范围包含德国、法国、荷兰、比利时等多个国家),涵盖公路、铁路、海运、内河运输、物流、航空等多个方面,为欧洲重要港口与铁路货运站提供区域多式联运服务;韩国综合物流信息系统于1996年启用,具体包括港口运营信息系统(Poet-MIS)、铁路运营信息系统(KROIS)、海关通关信息系统(KCIS)及货物运输信息系统(CVO)等多个子系统;鹿特丹港于2004年通过整合商务、航运、港口、港务局信息资源,进一步优化升级EDI服务系统,实现了750多个企业及机构信息资源及时共享,使港口竞争力得到进一步增强;美国货运实时信息系统主要运用在新泽西与纽约之间的区域多式联运,支持码头、船舶等作业信息流转,为港口社区提供“一站直通”式服务;新加坡TradeNet和TradePalette平台通过整合多个港航物流及贸易平台,深化信息化服务,目前已涵盖350个应用子系统,平台主要包括船舶靠港时程、货柜货物清单、货物追踪及化学危险品数据库查询,货柜舱单、危险品申报、靠港申请及出港时程预报等通关自动化,以及政府国际贸易数据交换和电子商务功能。

1.2 国内发展现状

我国区域多式联运信息平台的建设目前处于起步阶段,以区域运用为主,平台之间行政、地域壁垒较高,难以实现信息资源的共享。天津港无水港集疏运一体化信息平台自2010年9月起上线,至今已在天津、石家庄、宁夏银川、新疆乌鲁木齐等国内多家无水港得到应用,降低了区域货物运输物流成本。青岛航运物流供需链管理平台于2007年3月投入使用,通过对口岸物流业务流程的整合优化,以标准化体系为引导,构建了一个新型的口岸物流管理模式,实现了作业过程的全程跟踪监控,信息管理的跨平台应用,形成了适合口岸监管模式的物流供需链管理解决方案。昆明市区域多式联运复杂物流系统对物流综合管理关键技术进行研究,在大规模多维数据处理、水陆协同管理、监管与应急处置及集成平台软件开发等方面进行了实践。三峡库区港口群物流功能一体化联动平台分别从运输方式、信息标准化、管理机制、协调机制等方面的联动入手,构建了面向港口物流相关的中小制造企业、物流企业、运输企业、仓储企业等的服务平台,解决了区域港口物流实现区域多式联运协同服务的瓶颈。

通过对区域货源腹地多家集装箱运输企业、铁路运输企业、码头企业、内陆港及货运中心站等单位的调研,各节点企业多式联运作业中存在的信息化问题具体如下。

(1)商务信息重复填报造成作业衔接效率较低。多式联运协同作业缺少统一商务服务平台,如多式联运经营人、货物代理等单位无法在单一平台上进行商务委托、运单计划申报等工作,需要多次在不同的系统平台上重复操作,造成各个作业环节衔接时间长、多式联运效率低。

(2)作业信息不能共享导致联运缺乏有效协调。多式联运各节点单位作业缺少动态信息反馈通道,联运单位间缺乏协调机制、业务数据衔接程度较低,导致各种运输方式之间的转换、衔接不顺畅,如船舶信息、码头信息、铁路运输信息、公路运输信息等申报反馈需要在不同系统进行处理。此外,多式联运涉及海关、检验检疫、金融机构等多部门和单位,各自政策规定、管理办法、系统运行机制等都存在诸多不同,导致多式联运环节多、成本高。

(3)货物信息格式不一引起实时状态监控困难。客户申请查询时,缺少完整的船舶、集装箱和货物等位置感知及定位信息,由于各类定位感知终端较多,存在箱号丢失现象,难以实现集装箱业务的全程跟踪,同时也无法满足客户对业务过程全程可视的要求。

(4)信息孤岛难以消除制约信息流转协同困难。现有大多数多式联运信息平台的各参与部门在各环节所传递的信息流未预先整合处理、分拨传递,传递过程相对复杂混乱,上下游参与方之间信息不能有效流转,容易出现信息错误与延误,无法实现高效的物流协同作业,增加了完成业务所需时间。例如,各类到港信息不协同导致装、卸计划和发运计划拖延,港口、铁路和公路之间作业标准不同,导致数据重复录入和误差等。

(5)信息系统接口各异影响联运系统无法共享。现阶段各节点对自身业务都有已成型的固定规范流程,各个物流节点单位大多针对自身业务特点建立了一个甚至多个管理信息系统,各单位在业务架构、作业流程、数据库结构、数据标准、对外信息交换接口等存在较大差异。例如,港口需要铁路开行计划、铁路货票、物品种类、铁路货源等信息,铁路需要港口船期计划、电子仓单、物品去向等信息,物流企业需要港口铁路相关货物的位置及动态信息等,而各个系统之间相互独立,导致多式联运信息无法共享、联运效率低。

2 区域多式联运协同服务信息平台架构建设研究

2.1 平台建设目标

区域多式联运协同服务信息平台需将公路、铁路、港口、船公司、船代、货代、码头、铁路站点、内陆场站、口岸场站、堆场、运输公司、航运公司及其代理、货运代理、货运车队、班列经营人、银行和保险等多个物流节点单位信息系统连接起来,重点创新发展“货运一单制、信息一网通”物流服务模式,整合区域多式联运环节上包括铁路企业、港口码头、物流公司、班轮公司、海关、检验检疫局、海事局等单位的信息资源,建立全程“一次委托”、运单“一单到底”、结算“一次收取”的服务方式,支持企业应用电子运单、网上结算等互联网服务新模式,建立全程“一单制”服务方式,实现区域多式联运协同服务信息开放共享和互联互通。

平台的目标客户包括3个类型:①多式联运各物流节点运营企业,此类客户也是支撑平台应用服务体系的重要信息来源;②数量众多的中小型物流企业;③货主企业,包括制造业企业和贸易型企业。

2.2 平台基本功能

(1)信息采集。通过物联网、移动互联网、人工智能等现代信息技术对集装箱、列车、货物等进行实时跟踪,实现信息的全方位、精准化、自动采集。

(2)数据交互。整合各应用系统信息资源,实现单证、运输工具、货物等信息共享;整合境内区域多式联运信息和境外货物信息,为用户提供面向多式联运全程的货物、运载工具及单证等动态跟踪服务。

(3)数据处理。完善基础数据库,丰富物流信息服务品类,加强大数据分析应用,开展定制化信息服务。

(4)身份认证。采用统一的客户企业身份认证体系,面向大量的外部客户通过各服务功能模块进行大量数据的采集和交互。

(5)信息安全。在物理设备安全上核心设备均采用双机的工作方式,降低核心平台发生灾害时对整个服务平台的影响,在信息安全上在接入点需要设置防火墙及入侵侦测设备,保证专业应用服务的安全。

(6)标准规范。构建统一的标准代码体系,以保证处于不同地区、不同行业的信息系统间可以进行数据交换。

2.3 平台架构

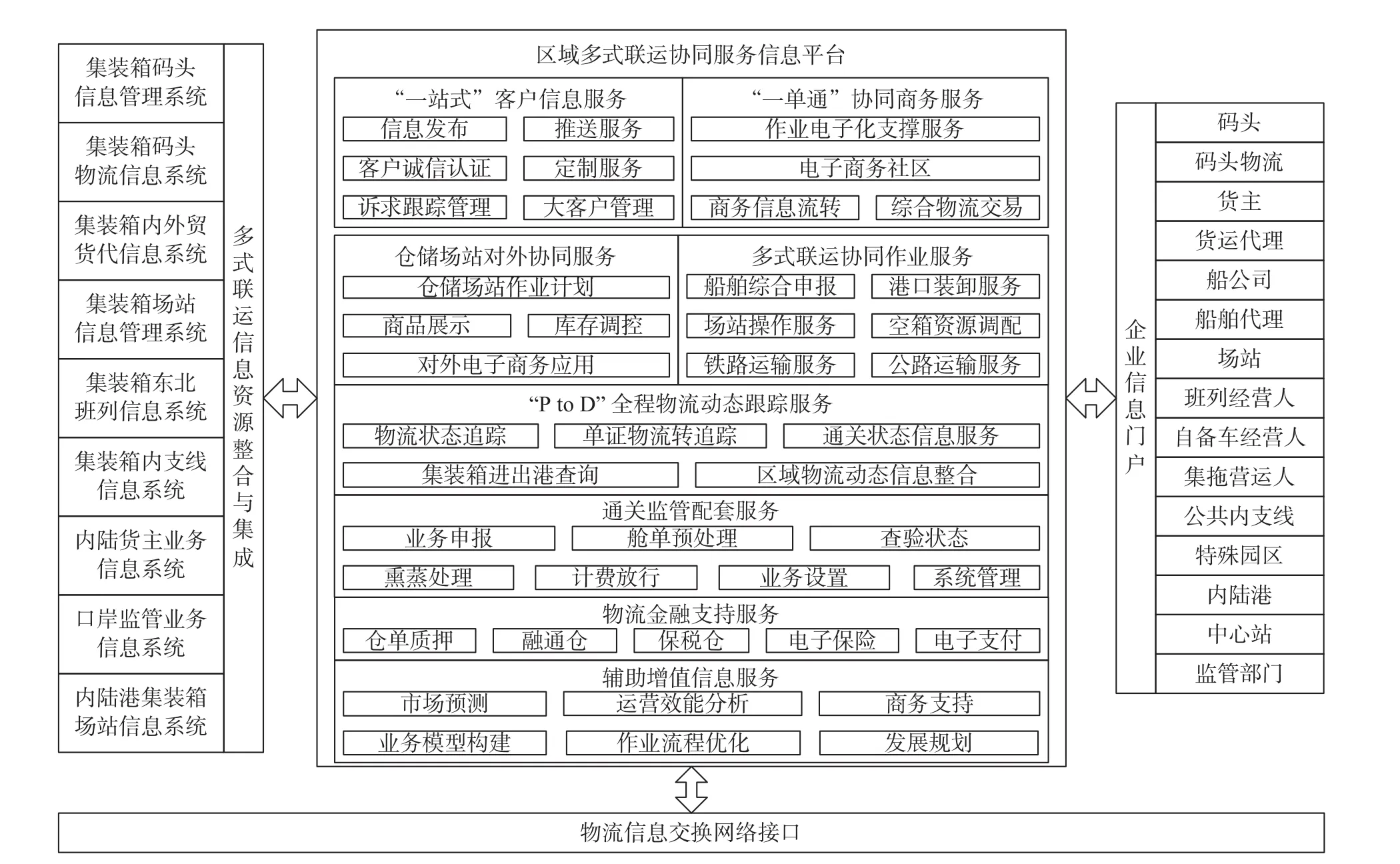

通过分析服务功能需求,对门户内容、服务体系、运营手段、客户服务建设等方面进行拓展,全力打造以全程“一次委托”、运单“一单到底”、结算“一次收取”为服务目标的区域多式联运协同服务信息平台。区域多式联运协同服务信息平台总体框架如图1所示。

图1 区域多式联运协同服务信息平台总体框架Fig.1 Framework of regional multi-modal transport collaborative service information platform

(1)“一单通”协同商务服务体系。平台以单证无纸化为切入点,建立全程“一次委托”、运单“一单到底”、结算“一次收取”的服务方式,在物流上下游产业链层面上实现“一单通”协同商务服务模式。平台支持作业电子化支撑、电子商务社区应用、商务信息流转、综合物流交易等服务。平台将商务信息自动分拨推送给各节点作业单位,再通过统一的服务窗口反馈给用户。使多式联运客户或货主在进行联运业务时,只需填写一次委托单据,便可享受到“货运一单制”的全程服务。

(2)区域多式联运协同作业服务体系。区域多式联运协同作业服务体系支持港口装卸、海运中转、陆路运输、场站操作等多个环节的综合物流业务,包括船舶电子申报、港口装卸服务、场站操作服务、空箱资源调配、铁路运输服务、公路运输服务等多式联运协同服务功能,实现区域多式联运节点作业智能化管理。平台通过数据交换专用引擎,辅以开发多源异构接口对区域多式联运关键物流节点的数据采集、入库、核碰、汇总,实现一体化的区域多式联运协同作业方案。

(3)“P to D”全程动态跟踪服务体系。“P to D”全程动态跟踪服务体系包括货物状态、单证流转、物流动态、集装箱进出港、通关状态等全程跟踪信息服务,平台整合运输过程中应用系统信息资源,实现货物实时追踪、全程监控和在线查询。平台通过多式联运中铁路、公路运输跟踪系统,实时反馈包括公/铁联运、场站装箱、通关、进出码头、装卸船、运抵目的地等物流各环节在内的当前及历史状态信息,向境外合作信息平台传输海运集装箱货物动态等相关数据,并通过关联、整合同一票跨国货物在国内外口岸的多式联运作业数据,在平台形成货物动态数据库,供本地客户查询使用。

(4)通关监管配套服务体系。监管配套支持服务体系重点对业务申报、舱单预处理、熏蒸处理、计费放行、查验状态、业务设置、系统管理等功能进行设计,研发同海关、检验检疫局、海事局、边检等政府监管机构互联互通的相关功能模块,为码头、船代、货代、场站及熏蒸公司等客户提供多式联运监管信息服务、业务操作在线办理等联运监管业务服务。实现口岸监管部门与各作业单位之间指令传输电子化、业务操作网络化,为客户提供支持多式联运的在线申报、审批、信息查询等监管支持服务,提高业务处理质量和效率。

(5)“一站式”客户信息服务体系。“一站式”客户信息服务体系以平台功能为依托,以短信邮件推送、移动平台等为辅助的服务体系。该体系旨在加强客户服务质量,提供信息发布、推送服务、客户诚信认证、定制服务、诉求跟踪管理等服务功能。将货代、船公司、船代、班列运营商、场站、班列经营人、自备车经营人、集托运人、码头物流、码头等各环节的用户基本信息进行整合,建立起一套完整的大客户数据库,并对该数据库进行有效的维护和管理,完成客户资源整合,为平台提供支持服务。及时推送码头作业动态、高速公路缴费通知、铁路作业动态和危险货物审批通知等信息,实时展示推送服务平台的发送情况。

(6)辅助增值信息服务体系。在业务信息采集整合的基础上,借助有效的数据挖掘工具和综合统计分析模型,实现市场预测、运营效能分析、商务支持、业务模型构建、作业流程优化、适箱货源分析、自备车辆利用率统计、联运运能统计、联运吞吐量统计、车辆编组信息、联运整体效率、分货类统计分析、联运大货主分布区域分析、联运监管监控等功能,为货主、物流企业、港口企业、政府主管部门、行业协会以及合作需求方提供运营决策支持。

(7)场站对外协同服务体系。平台与场站企业紧密合作,优化场站作业流程,为客户提供电子商务服务,通过区域场站信息资源的整合,运用物联网技术、现代通信技术、计算机信息技术等将区域多式联运协同服务信息系统内外信息资源整合到统一的平台上,确保多式联运企业及客户之间信息资源充分共享。

(8)物流金融支持服务体系。平台面向物流行业金融、保险、结算支付等需求,与区域内金融服务机构合作,将平台的业务操作与相关费用支付相结合,推进如仓单质押、融通仓、保税仓、电子保险、电子支付等电子商务应用。

3 结束语

区域多式联运协同服务信息平台紧紧围绕“货运一单制、信息一网通”物流服务模式,延伸物流供应链上下游节点,积极整合港口、码头、货主、货代、船公司、船代、场站、车队、海关、检验检疫等多式联运各相关方商流、资金流、物流、信息流资源,实现区域联运作业业务的集中办理,加强多式联运节点企业的合作,实现物流信息的共享及互联互通。平台通过建设的八大服务体系,构建区域全程物流一体化的信息服务,为打造一体化智慧型供应链综合服务平台打下坚实基础。