重溯技术与学习关系之争:整合元分析的发现

2019-07-08程薇凡正成陈桄庄榕霞黄荣怀

程薇 凡正成 陈桄 庄榕霞 黄荣怀

[摘 要] 有关技术与学习关系的争论贯穿教育技术发展的始终。首先,文章在回溯“学媒之争”的主要观点与证据来源的基础上,通过辨析“学媒无关论”的历史局限性和认知局限性,形成了技术的使用可以影响学习的基本价值判断。在此基础上,研究旨在探究技术的使用在多大程度上影响了学习。其次,文章阐述了元分析的概念、内涵与优势,以及再分析在教育研究领域特别是教育技术领域中的应用现状,确定了研究对已经发表的元分析进行系统化文献综述。然后,经过文献检索与筛选、文献编码及效应量提取,共获得112项发表在SSCI期刊上的元分析,提取效应量162个。数据分析发现,几乎所有技术的使用都起到了作用;技术对学业成就影响的平均效应量为0.40;相比较不使用技术或使用其他传统教学方式,技术的使用可以帮助学习者提高学业成就15.5个百分点。研究表明,技术已经成为影响学习的“显著”因素。

[关键词] 技术与学习; 学媒之争; 元分析; 最佳证据

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

[作者简介] 程薇(1987—),女,山东滕州人。讲师,博士,主要从事技术促进学习、循证实践以及数字阅读等相关研究。E-mail:chengweiet@njupt.edu.cn。黄荣怀为通讯作者,E-mail:huangrh@bnu.edu.cn。

一、引 言

早在1913年,托马斯·爱迪生就曾预言,“在学校里,教科书将很快过时。不久,学生将通过视听来接受教学……十年后,我们的学校系统将彻底改观”[1]。一百多年过去了,爱迪生的“预言”始终没有发生。与此同时,像这样的“预言”却层出不穷。然而,从视听教学到多媒体学习,从程序教学到计算机辅助教学,从远程教育到在线学习,教育工作者们似乎犯了一种“周期性失忆症”:一旦一种新技术出现,他们总是“蜂拥而至”“极力热捧”,最后却“淡漠收场”[2]。如何减少或避免这种“周期性失忆症”的“发作”是当下教育技术研究者亟待关注的研究课题。究其本质而言,这是对技术与学习关系的“拷问”,即技术的使用是否影响教与学。尽管这一问题似乎是一个肯定的答案,但研究者们仍然不得不去证明技术对于学习来说是否有效,以及技术的使用到底在多大程度上起作用,哪些因素在起作用等一系列问题。

早在视觉教学时代,这些问题就已成为教育技术领域关注的重要课题[1,3]。而最有影响力的事件是发生在Richard E. Clark和Robert B. Kozma之间的“媒体与学习关系之争”。Clark认为,媒体仅仅是传递教学内容的“通道”,其本身不会对学习产生任何影响[4]。而Kozma则认为,一般情况下,媒体本身不会对学习产生影响,而媒体的符号系统和处理能力会影响学习者的心理表征方式和认知加工过程,进而影响学习效果[5]。事实上,Clark所持“学媒无关”观点是建立在媒体效能比较研究的基础之上,而Kozma所持“学媒相关”观点是基于能倾处理交互研究的基础之上。在我们看来,这是一场关于技术与学习关系价值判断的争论,由于双方对媒体作用于学习的机制认识不同,其观点很难达成统一。

我们注意到,在这场论战中,Clark主要引用Kulik团队发表的一系列元分析[6-8]研究结果作为证据来论证自己的观点。元分析是由Gene V. Glass于1976年提出的一种定量的系统化文献综述方法,其研究结果往往被视为指导实践和制定政策的最佳证据[9-11]。自2002年起,美国国家研究理事会开始倡导使用元分析进行科学知识的积累[12]。《教育技术研究与发展》的主编也曾鼓励研究者通过开展元分析研究,改善教育实践[13]。然而,Clark所引用元分析主要聚焦于教学电视、程序教学和计算机辅助教学。近四十年过去了,技术在教学中的形态和应用方式发生了很大的变化,同时,大量的元分析研究涌现出来。这些已发表的元分析为技术有效应用于教学提供了哪些证据,是本研究关注的问题。

二、文献回顾

(一)技术、媒体与学习的关系

为厘清媒体与学习的关系,Kozma主张使用技术、符号系统和处理能力三种属性来定义“媒体”[5]。其中,技术是指媒体在机械和电子方面的特征;符号系统是指媒体的呈现方式,即各种元素(言语和图像等)的集合;而处理能力是指媒体在信息加工和处理方面的性能。在Kozma看来,技术本身并不直接对学习产生影响,主要作为媒体所支持的符号系统和处理能力的“使能者”。例如:计算机借助于声卡和显卡实现声音和图像两种符号的表征,计算机凭借足够大的内存运行专家系统。然而,在个人计算机时代来临之前,人们仅仅认识到媒体的技术属性,缺乏对符号系统和处理能力两种属性的认识,这正是Clark所持观点的历史局限性。

伴随多媒体技术的快速发展,媒体开始向非线性、交互式和立体化的形式转变。媒体所支持的符号系统越来越多地用于描述其区别于其他媒体的属性,例如:电视被看作是一种可支持图像化表征和音频语言符号的媒體。不同符号系统的心理表征方式和认知加工过程是不同的,这是符号系统影响学习的基本机制,也是多媒体学习的基本假设之一[14]。虽然Clark已经意识到媒体呈现方式是媒体的组成部分[4],但其关于媒体与学习关系的认识仍局限于媒体的技术特征,这是Clark所持观点的认知局限性。

在过去的二十年里,以互联网为代表的信息技术获得了飞速发展,越来越多的学习者借助互联网和数字工具进行学习,在线学习成为一种重要的学习方式。显然,仅仅依靠媒体呈现方式来描述媒体是不够的,媒体的处理能力也可用于描述其区别于其他媒体的特征。例如:虽然光盘和视频广播是具有相同符号系统的媒体,但是两者处理能力不同,前者可以回看、自定步调,而后者不可。媒体的处理能力可以为学习者提供认知支持,弥补学习者认知技能上的不足。事实上,计算机区别于其他媒体的特征主要源于其强大的处理能力,而非独特的符号系统。

需要注意的是,尽管可以使用符号系统和处理能力的集合来界定和区分媒体,但这并不表示利用了媒体所有的属性。例如:一段视频中可能仅仅只有一个人在屏幕上说话,在这种情况下,一种“虚拟媒体”就产生了,电视机成了收音机,此时,只有虚拟媒体的特征才会影响学习的过程和结果。

(二)何为元分析?为何元分析?

元分析是利用统计分析方法对同一问题的已有大量原始研究结果进行再统计。其核心概念效应量 (Effect Size)是用于“衡量实验效应强度或者变量关联强度的指标”[15]。通常来说,效应量是一种标准化均值差,能够将使用不同测量方式、测量工具,甚至不同样本的原始研究结果转换成共同的量规,且大小不受样本容量的影响(或者影响很小)[15]。当效应量为1.0时,意味着在此种实验条件下学业成就相对提高了一个标准差。常用效应量有三种:Glass的Δ值[10]、Cohen的d值[16]以及Hedges的g值[11]。为了更清晰地解释效应量所表达的含义,元分析引入了U3统计量[16],表示实验组中位数与控制组中位数的百分位数差值,即若U3值为65%,则意味着实验组中有65%的学生得分高于控制组中50%学生的得分,也可以解释为:接受实验组教学的学习者相比接受控制组教学的学习者来说,其学习成绩提升15个百分点。可以说,元分析的优势之一在于其研究结果有很强的解释力。

更为重要的是,效应量的使用弥补了零假设检验的不足。通常来说,研究者对研究数据的解释会依赖于统计学的零假设检验,其基本思想是概率性质的反证法,即先假设零假设为真,在此前提下,如果导致小概率事件的发生,则表明零假设为真的假设是不正确的,也就不能接受零假设。在随机对照实验研究中,零假设检验只能考查“零假设为真”这一假设发生的概率,而不能表明实验组和对照组之间的差异到底有多大。也就是说,显著性检验给出的结论是定性的,而计算效应量可得出实验干预对实验结果影响的大小或强度。另外,作为一种研究方法,元分析既可以梳理已有研究的现状,也可以提供新的研究方向。但在进行元分析时,应该注意以下几点:(1) 关注纳入研究的质量;(2) 报告研究结果的异质性;(3) 关注发表偏倚等。

(三)再分析在教育研究领域中的应用

一般来说,在教育研究领域,一项元分析聚焦于某一教学方法(如协作学习)、学习者的某种特征(如先前知识)或教师的某种特征(如教师学科知识)等。伴隨着元分析数量的急剧递增,研究者开始整合元分析的研究结果,即对元分析进行“再分析”[17-18],其英文表述主要有Meta-meta-analysis、Meta-synthesis、Overview以及Second-order meta-analysis[18-19]。相比较而言,元分析是对原始研究的分析,而再分析是对元分析的分析。Polanin、Maynard和Dell整合25项教育研究领域的再分析,总结出再分析的实施标准和报告标准[18]。

到目前为止,教育研究领域最有影响力的再分析是Hattie的《可见的学习》,该研究整合与学业成就有关的800多项元分析,提取出138个影响学业成就的因素[19]。Hattie的研究发现,所有影响因素的平均效应量为0.40。他认为,这一平均值概括了教育中所有可能影响学业成就的因素所产生的一般效果,并将其作为判断教育效果的“基准点”。他主张,在设计学习环境和运用教学策略时,要特别关注效应量大于0.40的影响因素。但是,这并不意味着效应量小于0.40的影响因素就没有价值,还需要综合考量实施这一因素所花费的时间和成本等。Hattie团队在2012年[20]和2015年[21]更新了研究,所纳入的元分析增加到900多项和1200多项,且影响因素分别增加到150个和195个。Hattie团队的研究系统纳入了已发表和未发表的元分析[19-21],而Schneider和Preckel在整合影响高等教育阶段学习者学业成就的元分析时,仅纳入了最新发表在同行评审期刊上的38项元分析,得出105个影响因素[22]。

近年来,教育技术研究领域也开始重视对元分析的再分析。Kulik整合12项元分析发现,计算机辅助教育对学业成就影响的效应量为0.35[23];Tamim等整合25项元分析发现,课堂中使用计算机技术对学业成就影响的效应量为0.35,并发现对中小学课堂学业成就的影响要比大学课堂效果好[3];而Bernard等整合13项元分析发现,技术的使用对高等学校学习者学业成就影响的效应量为0.393[24]。已有再分析不仅关注了技术对某一学段学习者学业成就的影响,还关注了技术对某一学科学业成就的影响。Felix的研究整合8项与计算机辅助语言学习相关的元分析,但该研究并未对已有研究的效应量进行合成,仅从研究方法和研究结果两个方面进行了总结和归纳[25];Plonsky和Ziegler综合14项元分析发现,计算机辅助语言学习对第二语言学习影响的效应量为0.512[26];Young则综合19项元分析发现,技术的使用对数学学习成就影响的效应量为0.38[27]。

综合Hattie团队[19-21]以及Schneider和Preckel[22]等的研究发现,与技术影响学习有关的元分析主要包括三类:(1) 多媒体学习的有效性;(2) 认知工具和教学系统的有效性;(3) 远程教育和在线学习的有效性。然而,在已有的再分析中,仅关注一类或两类,缺少对这三种类型元分析的系统研究。本研究将综合过去四十年所发表的这三类元分析的研究结果,进一步回答“技术对学习影响”这一“大哉问”,以衡量技术的使用对学习效果的影响。另外,Hattie的研究还发现,计算机辅助教学相关元分析的总效应量与发表年份没有关系,并认为计算机使用的效果并没有随着技术的成熟而更好[19],这与我们通常的认识并不一致。因此,本研究还会关注元分析研究发表时间与效应量大小之间的关系,以检验Hattie的这一研究发现。鉴于以上分析,本研究的研究问题为:(1) 技术的使用在多大程度上影响了学习者的学习?(2) 技术对学习影响的大小与元分析发表年份是否存在显著相关关系?

三、研究设计与方法

(一)文献纳入、排除标准

相较于已有再分析,本研究在筛选文献时不限年级、学科,不对具体教学软件或硬件进行区分。具体来说,本研究的文献纳入标准为:(1) 须为利用数字技术支持教与学的研究,即各种用于帮助教师和学生达到预期教学目标的模式、工具以及策略等[28];(2) 须为元分析研究,且报告标准化效应量;(3) 被社会科学引文索引(简称SSCI)收录;(4) 发表语言为英语;(5) 2017年之前正式发表的研究。此外,符合以下特征的元分析研究将被排除:(1) 所报告效应量为均值差的研究;(2) 涉及特殊群体学习者的研究;(3) 原始研究为研究者收集的一手数据。

(二)文献检索与筛选

本研究采用Meta-analysis、Research Synthesis和Quantitative Review等为检索关键词,在Web of Science核心合集的教育类SSCI数据库中检索。第一次共检索到文献1954篇。两位研究者分别浏览了1954篇文献的标题和摘要,在完成第一轮筛选后,排除与教育技术无关的研究或实验研究1703篇,剩余251篇;随后,两位研究者阅读了剩余251篇文献的全文,排除102篇面向特殊群体的研究和非系统化文献综述的研究,以及72篇未对效应量进行标准化的研究、定性文献综述和再分析的研究后,剩余77篇文献;然后,两位研究者采用“滚雪球”的方式浏览剩余77篇文献以及已有其他研究的参考文献,共检索到31篇符合要求的新文献;最后,两位研究者手动检索了十余种关键期刊,再次检索到4篇符合要求的文献。因此,本研究总计纳入文献112篇。

(三)文献编码及效应量提取

本研究提取每一项元分析中的三类数据:(1) 研究描述项,主要包括第一作者所在国家或地区、发表期刊名称以及发表年份;(2) 研究情境项,主要包括所关注的年级、学科以及教学干预方式;(3) 研究结果项,主要包括学习结果和效应量大小。在对教学干预方式进行编码时,本研究参照Hattie团队[19-21]以及Schneider和Preckel[22]的研究结果,将所纳入的研究分为三类:(1)多媒体学习;(2)认知工具和教学系统;(3)远程教育和在线学习。

两位研究者分别独立对112项元分析进行编码,并邀请其他作者对编码结果不一致的描述项进行商议,最终确认编码结果。在編码过程中,若研究报告了多个总效应量(如对学习成绩和态度的效应量、即时测验和延时测验的效应量),不同的总效应量单独列出。考虑到效应量的大小在样本量足够大的情况下,不同类型的效应量大小不需要换算[3,15],本研究在计算技术对学习影响效应量大小时参考了Hattie的计算方法,即采用总效应量的算术平均数作为技术对学习影响的大小。在编码过程中发现,有两组研究是重复的,在合成总效应量大小时,将合并为一个研究进行分析。

四、研究结果

(一)研究描述项的基本信息

本研究纳入的112项元分析涉及原始研究数千个,师生数达数十余万;主要发表在Review of Educational Research、Computers & Education、Journal of Educational Computing Research等44种期刊上,就发表时间来说,主要集中在2005年以后,且2012年之后呈现稳定增长,而第一作者所在国家或地区主要集中在美国、加拿大、中国台湾地区和荷兰等。

(二)研究情境项的基本信息

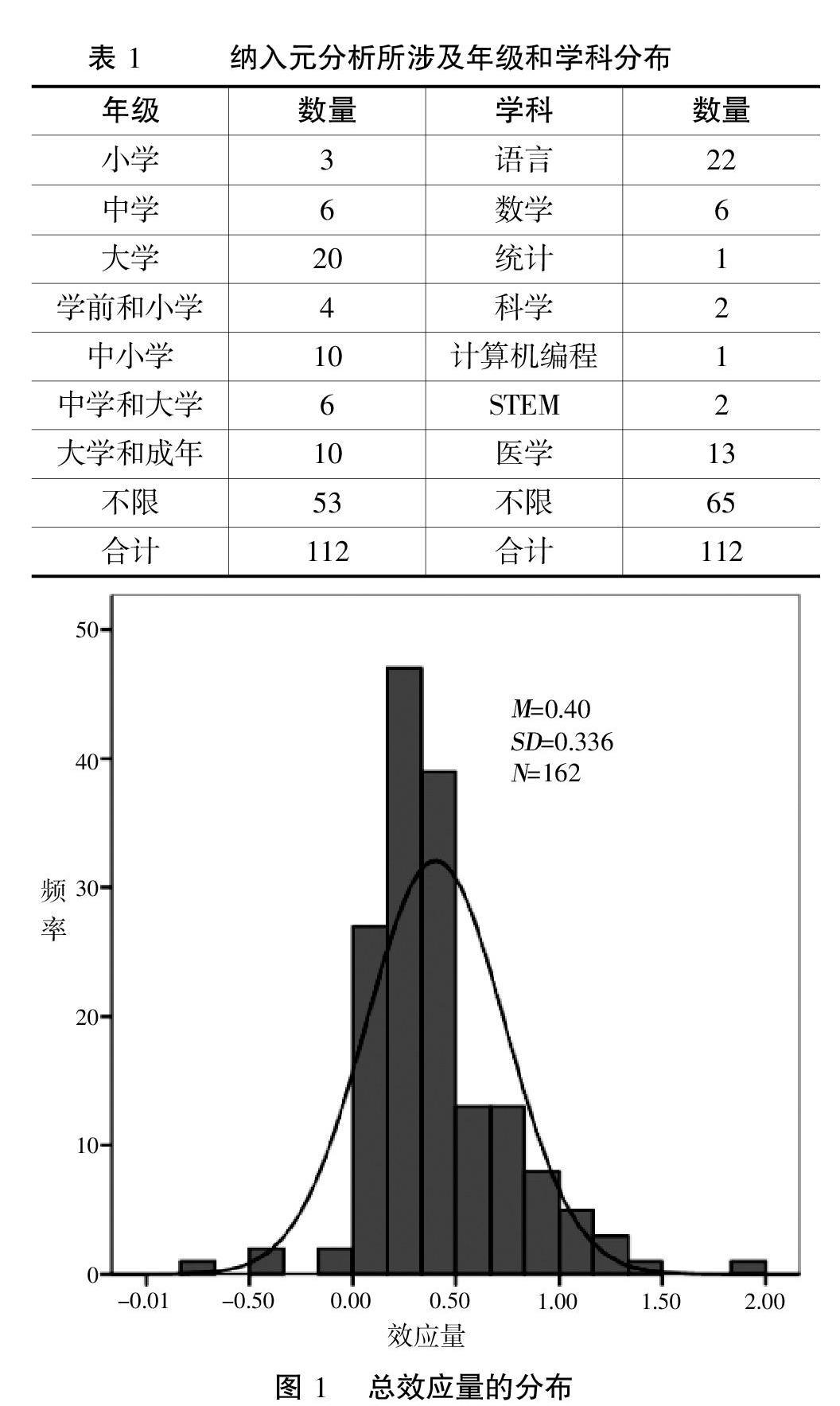

就年级来说,本研究所纳入的元分析有29项聚焦于某一特定学段,如小学、中学或大学,有30项聚焦于多个学段,有53项元分析不限年级或年龄,其频率分布见表 1前两列;就学科来说,本研究所纳入的元分析有45项聚焦于某一学科内容,如语言、数学、科学、医学等,有2项聚焦于STEM学科,有65项不限制学科内容,分布见表 1的后两列。

(三)总效应量的基本信息

本研究从112项元分析中共提取出162个效应量。这些效应量大小呈正偏态分布(中位数为0.34、众数为0.16、峰度为3.641、偏度为0.972),如图 1所示。在所有提取的效应量中,仅有5个在0以下,也就是说96.91%的效应量是正向的,3.09%的效应量为负(主要为视听教学、程序教学和远程学习对学习态度影响的效应量)。

所有总效应量的算术平均数为0.40,标准差为0.336。根据Hattie的观点[19],这一平均值概括了技术的使用对学习所产生影响的一般效果。根据Cohen的观点[16],这一平均值代表65.5%使用技术的学生比50%未使用技术(或使用其他方式)进行学习的学生学业成绩高,或者说使用技术的学生比未使用技术(或使用其他方式)进行学习的学生学业成就高15.5个百分点。然而,由于效应量大小呈正偏态分布,中位数是较好的描述性指标,而中位数0.34意味着63.3%使用技术的学生比50%未使用技术(或使用其他方式)进行学习的学生学业成绩高。

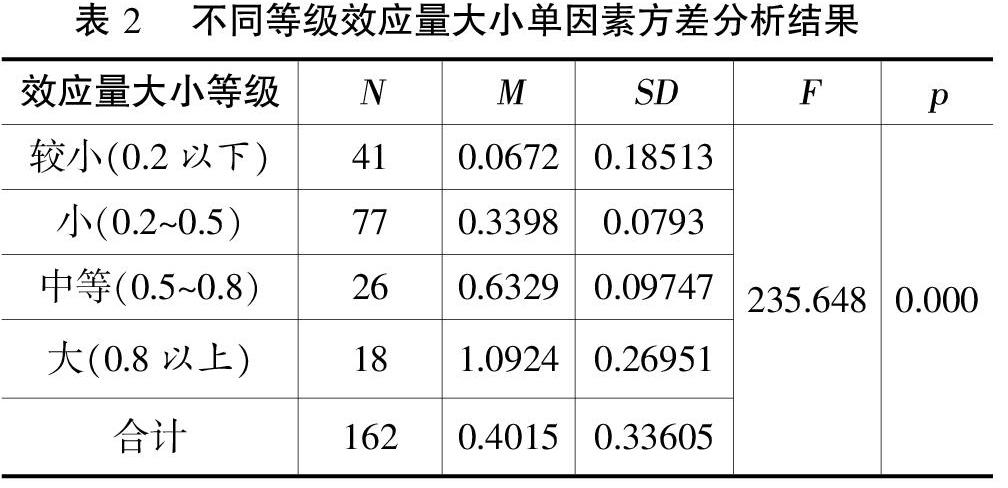

通过单样本T检验发现,所提取效应量与算术平均数(M=0.40)之间无显著性差异(t=0.056,df= 161,p=0.956),这一研究结果表明,效应量大小的样本分布与其算术平均数之间没有显著差异,即效应量大小分布比较集中。按照Cohen关于效应量大小的判断标准[16],将效应量编码为“较小(0.2以下)”“小(0.2~0.5)”“中等(0.5~0.8)”“大(0.8以上)”四个水平,使用单因素方差分析(ANOVA)结果显示,四个水平之间差异显著,F(3,158)=235.648,p=0.000,见表 2。

(四)效应量大小与发表年份的关系

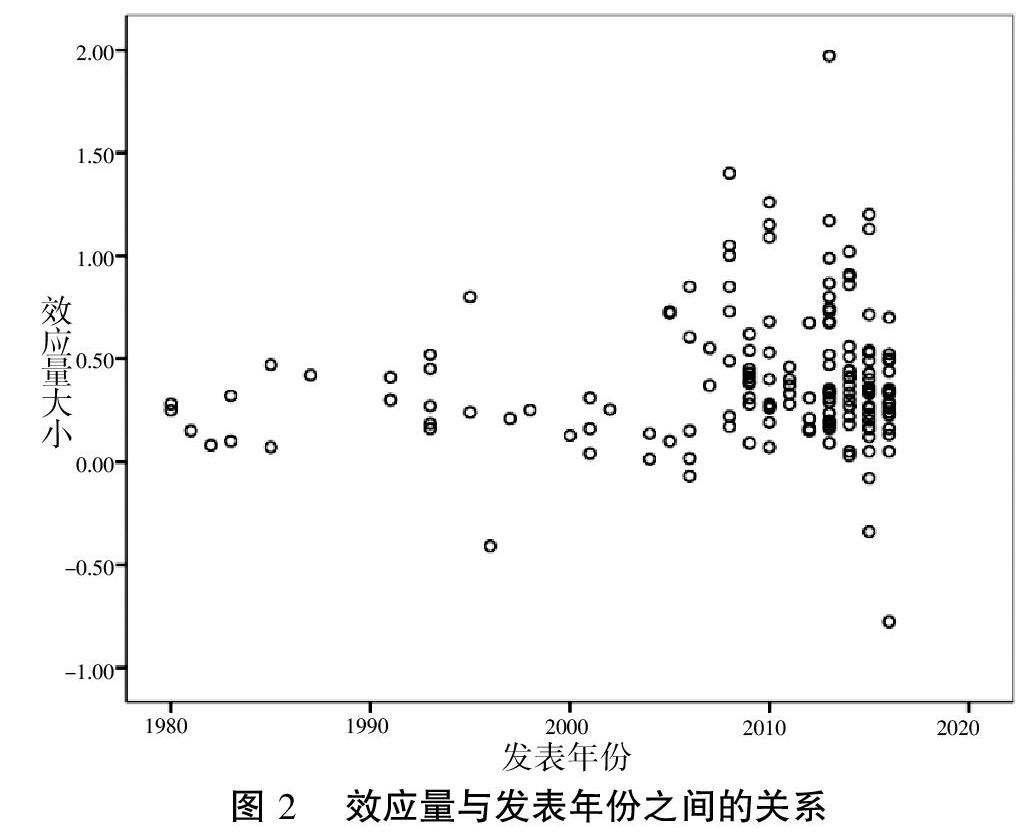

本研究中效应量与元分析发表年份之间没有呈显著性正相关(Spearman' s r=0.063,p=0.427),散点图如图 2所示。这与Hattie[19]的研究结果一致,也就是说,随着技术的发展与成熟,其对学习的影响似乎并没有增长。

五、总结与展望

(一)研究发现

本研究旨在通过整合和分析已发表在SSCI期刊上的元分析来探究技术的使用对学习影响的大小。经过文献检索与筛选、文献编码及效应量提取,本研究共确定符合要求的元分析112项,效应量162个。通过对所纳入的元分析研究描述项、研究情境项以及总效应量等信息的初步整合和分析发现:

(1)本研究所提取的96.91%的效应量都是正向的。根据Hattie的推论[19]可以认为,几乎所有技术的使用都起到了作用。因此,当有人声称某一技术或某一工具会提高学业成就甚至变革教育时,我们没必要“更新换代”,因为几乎所有的教育技术产品、工具或系统都在起作用。

(2)本研究所有效应量的算术平均数为0.40。在Hattie的研究中,0.40被认为是“教育革新效果”与“教师教学效果”的“分界线”[19]。根据Hattie的这一观点可知,本研究的结果可以表明,技术的使用对学习的影响已经达到了“教育革新”的效果。这一数据还能够表明,相比较不使用技术或接受其他传统教学方式学习的学习者,使用技术进行学习的学习者学业成就会提高15.5个百分点。

(3)本研究所提取的效应量大小与元分析发表时间无显著性相关。这一研究结果进一步证实了Hattie的研究结果。可能在很多研究者或者实践者看来,这一研究结果似乎有些“丧气”。但事实上,根据前两个研究发现,我们更需要研究为何会产生这样的研究结果。另外,元分析中效应量的大小与元分析发表时间是否能够说明Hattie所提出的问题,这也是值得考虑的。

(二)讨论

1. 技术是影响学习的“显著”因素之一

通常在阐述影响学习的因素中,我们往往会从学生、家庭、学校、教师、课程,甚至社会等因素来分析,然而,从本研究的发现可知,技术对学习的影响已经达到了“教育革新”的效果。而另一方面,这一效果似乎并没有受到时间发展或者技术发展的影响。因此,同家庭、学校、教师、课程等因素一样,技术也是影响学习的重要因素。可以说,本研究已经基本验证了郭文革关于“技术是影响学习的‘显著因素”[29]这一观点。

同时,需要注意的是,由于162个效应量呈正偏态分布,中位数(0.34)和众数(0.16)均小于算术平均数(0.40),这一结果表明,从一般效果来看,技术对学习起到了革新的作用,但可能由于存在抽样偏差(本研究仅纳入SSCI期刊的文献),也可能是由于本研究所纳入的元分析研究质量或其所纳入的原始研究质量存在显著性差异而导致数据分布呈现正偏态。因此,未来研究需要重点关注元分析研究质量及其所纳入原始研究的研究质量对效应量大小分布造成的影响。

2. 技术对教育影响的“应然之义”和“实然之举”

不论对于多数教育研究者来说,还是对于教育实践者、教育政策制定者来说,技术承载着变革教育的使命,是实现教育创新的有效途径和重要举措,这是技术对教育影响的“应然之义”。然而,就本研究的结果而言,技术影响学习效应量的中位数为0.34,众数为0.16,这表明,多数技术的使用对学习效果的影响尚未达到所期望的效果。事实上,由于受教师使用技术支持教学的水平、技术支持条件等多种因素的限制,教学实践中技术的使用并不一定能达到教育研究中所能实现的效果,这是技术对教育影响的“实然之举”。

信息技术有潜力变革教育,但从根本上说,这种作用仍未彻底发挥[30]。除考虑教师、技术等因素之外,我们仍需要注意:(1)在评估技术对教育影响的过程中,不能仅仅考虑技术本身的特征和教学法等因素,还要评估时间和成本等因素。例如:虽然在线学习并没有达到预期效果,但是在线学习突破了面对面教学的时空限制,为更多学习者提供了学习机会,已经是一种有效的教学创新。(2)已有研究主要评估技术的使用对测验成绩的影响,而缺乏对其他学业表现或者能力素养(如问题解决能力)的评估。事实上,就像赵勇等[2]关于纠正教育技术的五大错误所阐述的那样,技术不应该作为提高学生学业成就和考试分数的有效方式,而应该作为变革性工具被用于为学习者创造更好的教育。因此,关于技术在教育中使用的“真正价值”需进一步研究和论证。

3. 技术影响学习的“变”与“不变”

在研究和论证技术在教育中使用的“真正价值”之前,我们还应该关注技术影响学习的变与不变。本研究的结果显示,随着技术的发展与进步,其对学习的影响似乎并没有显著增加。虽然这其中的原因需要未来研究进一步验证,但事实上,以远程教育和在线学习的发展脉络为例,我们不难发现,从早期函授教育,到广播技术在教育中的应用,到教学电视在教学中的应用,到多媒体交互技术在教育中的应用,以及互联网技术在教育中的应用,直至当下的在线同步视频技术在教育中的应用等,在这一发展过程中,“不变的”是远程教育与在线学习打破了教学时空的限制,实现了学与教的分离;“变的”是远程教育和在線学习的“临场感”越来越强。

而从Kozma 关于媒体的界定来说,技术影响学习“变”的因素包括符号系统和处理能力的变化,导致对学习者心理表征方式和认知加工过程的变化。在前面的论述中,我们阐述了 Clark 所持观点的历史局限性和认知局限性,事实上,面对今天日新月异的技术更替和发展,特别是当下人工智能技术和大数据技术在教育中的发展, Kozma 关于媒体的界定以及媒体与学习关系的认识又有何局限性呢?这是本研究没有涉及的问题。也就是说,关于技术影响学习的“变”这一命题仍需进一步探究。更为重要的是,在过去将近一个世纪的时间段里,什么是技术影响学习的“不变”,这也许是解决“周期性失忆症发作”的重要前提。

(三)不足之处

虽然本研究的研究结果能够衡量技术对学业成就的影响大小,但是不论是元分析研究本身,还是对元分析的分析都为此“付出了代价”:在进行整合的过程中,原始研究的细节已经丢掉,甚至元分析的一些细节已经不复存在,这是本研究的局限性。近年来,教育科学研究领域中已经发表了多篇关于对元分析的综述性文章。虽然这种方法能够提供良好的证据和更整体的认识,但是也存在一些不足之处:(1)不论是元分析,还是对元分析的再分析,都难以区分新奇效应和持续性效应;(2)现有的研究发现能在多大程度上代表当前教育技术在教学实践中的应用情况,也就是关于研究与实践之间关系的问题。这也是本研究的不足之处之一。同样,本研究仅仅关注了发表在SSCI期刊上的元分析,这是本研究的第二个不足之处。

(四)研究展望

對于当下或者未来的学习者来说,技术不再是一种“特权”,使用技术学习已经是学习者获得高质量教育机会的必备条件,同时,也是许多国家教育改革发展的政策。本研究发现,几乎所有的技术使用对学业成就的提升都有效,因此,就教育技术学研究领域来说,不再适合质问类似“技术是否能够提高学生的学业成就?”这一类的研究问题,而需尝试转向回答“什么有效(What Works)”以及“什么起最大作用(What Works Best)”的问题[19],具体来说,需要关注不同类型学习技术或教学技术是如何通过研究证明其加深了学生的学习,或者在何种方式下会实现其理想的教育潜力。本研究仅初步对总效应量大小的信息进行了整合,未来需要关注不同类型教育技术的效应量大小,以及对元分析中的调节变量进行深入分析,进一步构建技术支持学习的有效条件、设计原则和教学策略等。

值得注意的是,从研究方法上来说,虽然效应量弥补了假设检验的不足,但是把元分析和零假设检验对立起来也是不合适的[31],因为元分析不是对原始数据的统计,而是对统计结果的再统计[32];元分析和零假设检验在逻辑上是“连贯的”,“对元分析方法的提倡无须以否定零假设检验作为代价”[31]。因此,在未来的研究中,研究者应更多地使用实证研究的方法,为研究整合和知识积累打好基础。

[参考文献]

[1] SAETTLER L P. The evolution of American educational technology[M]. Greenwich, Connecticut:Information Age Publishing Inc.,1990.

[2] ZHAO Y, ZHANG G,LEI J, et al. Never send a human to do a machine′s job: correcting the top 5 EdTech mistakes[M]. Thousand Oaks,California:Corwin,2015.

[3] TAMIM R M, BERNARD R M, BOROKHOVSKI E, et al. What forty years of research says about the impact of technology on learning: a second-order meta-analysis and validation study[J]. Review of educational research,2011,81(1):4-28.

[4] CLARK R E. Reconsidering research on learning from media[J]. Review of educational research,1983,53(4):445-59.

[5] KOZMA R B. Learning with media[J]. Review of educational research,1991,61(2):179-211.

[6] KULIK C-L C,KULIK J A,COHEN P A.Instructional technology and college teaching[J].Teaching of psychology,1980,7(4):199-205.

[7] KULIK J A,BANGERT R L,WILLIAMS G W. Effects of computer-based teaching on secondary school students[J]. Journal of educational psychology,1983,75(1):19-26.

[8] KULIK J A, KULIK C-L C, COHEN P A. Research on audio-tutorial instruction:a meta-analysis of comparative studies[J]. Research in higher education,1979,11(4):321-341.

[9] COOPER H, HEDGES L V, VALENTINE J C. The handbook of research synthesis and meta-analysis[M].2nd ed. New York:Russell Sage Foundation,2009.

[10] GLASS G V. Primary, secondary, and meta-analysis of research[J]. Educational researcher,1976,5(10):3-8.

[11] HEDGES L V, OLKIN I. Statistical methods for meta-analysis[M]. Orlando:Academic Press,1985.

[12] National Research Council. Scientific research in education[M]. Washington,D.C.: National Academies Press,2002.

[13] SPECTOR J, JOHNSON T, YOUNG P. An editorial on replication studies and scaling up efforts[J]. Educational technology research and development,2015,1(63):1-4.

[14] MAYER R E. Multimedia learning[M]. 2nd ed.Senta Barbara:Cambridge University Press,2009.

[15] 郑昊敏,温忠麟,吴艳. 心理学常用效应量的选用与分析[J].心理科学进展,2011(12):1868-1878.

[16] COHEN J. Statistical power analysis for the behavioral sciences[M]. New York: Routledge, 1988.

[17] BECKER L A, OXMAN A D. Overviews of reviews[G]//Cochrane handbook for systematic reviews of interventions. Chichester, England: John Wiley & Sons,Ltd,2008:607-630.

[18] POLANIN J R, MAYNARD B R, DELL N A. Overviews in education research: a systematic review and analysis[J]. Review of educational research,2017,87(1):172-203.

[19] HATTIE J. Visible Learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement[M]. New York:Routledge,2008.

[20] HATTIE J. Visible learning for teachers: maximizing impact on learning[M]. New York:Routledge,2012.

[21] HATTIE J.The applicability of visible learning to higher education[J].Scholarship of teaching and learning in psychology,2015,1(1):79-91.

[22] SCHNEIDER M, PRECKEL F. Variables associated with achievement in higher education: a systematic review of meta-analyses[J]. Psychological bulletin,2017,143(6):565-600.

[23] KULIK J A.Meta-analytic studies of findings on computer-based instruction[G]//Technology assessment in education and training. Hillsdale,N.J:Routledge,1994:272.

[24] BERNARD R M, BOROKHOVSKI E, SCHMID R F, et al. An exploration of bias in meta-analysis: the case of technology integration research in higher education[J]. Journal of computing in higher education,2014,26(3):183-209.

[25] FELIX U. What do meta-analyses tell us about CALL effectiveness?[J]. ReCALL,2005,17(2):269-288.

[26] PLONSKY L,ZIEGLER N.The CALL-SLA interface:insights from a second-order synthesis[J].Language learning & technology, 2016,20(2):17-37.

[27] YOUNG J.Technology-enhanced mathematics instruction: a second-order meta-analysis of 30 years of research[J].Educational research review,2017,22(supplement C):19-33.

[28] ROSS S M, MORRISON G R, LOWTHER D L. Educational technology research past and present: balancing rigor and relevance to impact school learning[J]. Contemporary educational technology,2010,1(1):17-35.

[29] 郭文革. 教育的“技術”发展史[J]. 北京大学教育评论,2011(3):137-157,192.

[30] 程薇,凡正成,陈桄,等. 新兴技术应用于教学的挑战思考:我们很少正视我们失败的地方——访国际资深教育技术学学者迈克尔·斯佩克特教授[J]. 现代远程教育研究,2015(6):1-10.

[31] 仲晓波. 零假设检验和元分析之间的逻辑连贯性[J].心理科学,2010(6):1477-1480.

[32] 王沛, 冯丽娟. 元分析方法评介[J]. 西北师大学报(社会科学版),2005(5):65-69.

[Abstract] For over decades there has been an ongoing debate on the relationship between technology and learning. Initially, through reviewing the main ideas and evidence of "the debate between learning and media", this paper analyzes the historical and cognitive limitations of the idea that "media has nothing to do with learning", and forms the basic value judgment that the use of technology could affect learning. From this, the current research aims to explore the extent to which the use of technology affects learning. And then, this paper expounds the conceptual connotation and advantages of meta-analysis, and the application status of re-analysis in the field of educational research, especially in the field of educational technology, and determines the systematic literature review of the published meta-analysis. Then, after literature retrieval and screening, literature coding and effect quantity extraction, a total of 112 meta-analyses published in SSCI journals are obtained, and 162 effect quantities are extracted. It is found that almost all technologies have positive effects on learning. The average effect of technology on academic achievement is 0.40. Compared with no use of technology or other traditional teaching methods, the use of technology can help learners improve their academic achievements by 15.5%, which is indicated that technology has become a "significant" factor in learning.

[Keywords] Technology and Learning; Learning and Media Debate; Meta-analysis; Best Evidence