引资竞争、居住用地价格与房价*

2019-07-08范小敏徐盈之

范小敏,徐盈之

(东南大学,经济管理学院,江苏 南京 211189)

一、引 言

快速的工业化和城市化进程使中国的房地产业进入了繁荣发展时期。房价的快速上涨与居民住房支付能力严重不足的矛盾引起了各界的高度关注,居住用地价格的高速增长是高房价重要推手,其在房价上涨过程中发挥了重要作用。而与居住用地价格和房价形成鲜明对比的是长期以来工业用地价格的低速增长,居住用地和工业用地间的价格剪刀差不断地扩大。①据统计,2009-2015年间,中国104个主要城市的住宅房价年均几何增长8.24%,居住用地地面价格年均几何增长9.31%,而工业用地的平均出让价格只有居住用地出让价格的14.86%,年均几何增长率仅为3.73%。工业用地和居住用地的价格失衡与城市建设用地的扭曲性配置密不可分。②据统计,2009-2015年间,中国104个主要城市的工业用地出让面积占建设用地的比例平均高达20.73%,显著高于世界各国关于工业用地的占比规划,而同期的住宅用地供应面积占国有建设用地供应比例则由27.16%稳步下降至19%。2006年中央提出的18亿耕地保护红线强化了中国城市建设用地的稀缺性,在此背景下,工业用地的过度供给往往伴随着居住用地供给受限,进而推动了居住用地价格与房价的上涨。高房价带来的资本“脱实向虚”严重制约了实体经济的振兴之路,因此,寻找房价上涨背后的原因具有重要的现实意义,而建设用地的有效配置是破解当前经济“虚实失衡”难题的重要突破口。偏向工业的建设用地配置的逻辑是地方政府为增长而竞争的偏好,地方政府间以工业用地为引资利器的竞争与居住用地价格和城市住房价格间存在关联。既有文献从货币供给、贷款利率、城市居民消费、人口规模、土地价格和城市化等不同角度寻找高房价的原因,但少有研究从地方政府工业竞争视角出发来探讨地方政府竞争对居住地价及房价的作用机制与传导路径,这正是本文关注的主要问题。

快速的城市化进程给居住用地价格与房价带来了需求冲击,但供给侧问题更加不容忽视。大量学者关注城市工业用地和居住用地的供给结构失衡问题。陶然等(2009)和张莉等(2011)研究了地方政府策略性的土地出让逻辑:一方面,地方官员出于引资动机有低价出让大量工业用地的偏好;另一方面,对财政收入的追逐使地方有高价限制商住用地出让的倾向。工业用地和居住用地的供给失衡扭曲了居住用地与工业用地的比价。由于居住用地的市场化程度相对较高,其价格基本能够反映市场均衡价格,因此更多的研究关注工业用地的价格形成机制(曹清峰和王家庭,2014)。王家庭等(2012)指出,地方官员在晋升激励机制下往往以压低工业地价的方式来换取产业的迁入。王贺嘉等(2013)认为,片面追求经济增长的地方政府在区域间博弈中存在“竞次到底”的占优策略,进而导致工业地价长期保持在较低水平上。杨其静和彭艳琼(2015)指出,地方官员面临的晋升激励强化了地方政府对流动性资本的竞争并使之陷入低价出让工业用地的底线竞争。可见,工业用地的低价出让偏好是地方政府竞争的结果。也有学者从财政激励的角度讨论地方政府的土地出让行为。周飞舟(2010)以及孙秀林和周飞舟(2013)认为,分税制改革引致的财政压力激发了地方政府对土地开发的冲动,中央政府从地方“集中”的收入越高,地方政府就会越多地依赖商住用地的高额出让金收入。然而,不论是晋升激励的鞭策还是对财政收入的追逐,地方政府都会将努力策略性地集中在工业发展的表现上(Zhang,2012)。一方面,低价出让工业用地为地方政府带来的不仅是出让金收入,更重要的是长期的经济增长以及税收与就业,这符合地方政府为增长而竞争的偏好;另一方面,工业用地的大量供给增大了商住用地的供给压力,导致需求刚性的商住用地价格快速上涨,商住用地的高价出让符合地方政府追求财政收入的偏好,而高价出让商住用地获取的高额土地出让金对低价出让工业用地发生的亏损会形成“横向补贴”机制(陶然等,2007;2009)。因此,在财政和政绩的双重激励下,地方政府展开激烈的引资竞争能同时满足其对晋升和财政收入的追求,且工业用地成为了地方政府参与引资竞争的重要工具(刘守英,2014;杨其静和彭艳琼,2015)。

已有文献较多地关注了地方政府竞争对工业用地价格的影响,忽略了引资竞争对居住用地价格以及房价的传导机制。事实上,一方面,居住用地价格受政府行政干预的支配会偏离市场均衡价格。王媛和杨广亮(2016)发现了地方政府为城市发展而使用土地分配权的证据,并认为地方政府对土地出让的干预导致了商住用地价格被低估。另一方面,以工业用地为引资利器的竞争与居住用地价格及房价的上涨之间存在着逻辑联系。有证据表明,财政和政绩的双重压力助推地方政府对建设用地配置实施干预,地方对“土地财政”和“招商引资”的依赖使居住用地供给受限,进而导致居住地价的上涨(郑思齐和师展,2011)。张莉等(2017)进一步验证了地方政府偏好工业用地的供地结构显著推动了房价的上涨。也有研究发现中央政府为平衡区域间发展而在建设用地指标配置上偏向于中西部地区,进而导致了东部地区房价的快速上涨(陆铭等,2015)。

然而,鲜有文献就地方政府间引资竞争对居住用地价格及房价的作用机制与传导路径进行定量识别。基于此,本文从地方政府间工业引资竞争视角出发,构建中介效应模型,探索引资竞争影响居住用地价格及房价的传导路径。本文的贡献在于:(1)关注引资竞争对居住用地价格及房价的作用机制。已有文献较多地关注了地方政府供地策略对工业用地价格的影响,部分文献虽有涉及地方供地政策对房价的影响,但从定量视角建立地方政府竞争与地价及房价关系的研究还不多见。(2)探索研究了引资竞争影响居住用地价格及房价的传导路径。已有研究仅考察了地方政府竞争对用地价格的直接影响,实际上地方政府的引资竞争还可以通过加强政府干预,强化城市住房需求刚性以及影响城市产业集聚水平而作用于居住用地价格与房价。(3)打破单一研究视角,进一步考察引资竞争对居住用地价格及房价的影响在不同地理区位和不同行政级别城市间的差异,为中国差异化的房价提供经济逻辑启示。

二、机理分析与假说

经济分权与政治集权的统一是中国经济改革和发展的基础性制度安排(Xu,2011)。基于这种制度安排,为了在晋升竞争中胜出,地方政府将推动经济增长作为其行为目标(Li和Zhou,2005)。以财政集权为特征的分税制改革转变了中央与地方的财政关系,带来了地方政府的财政困境(赵文哲和杨继东,2015)。面临财政和晋升的双重压力,地方政府以土地为重要资源展开引资竞争(Li和Kung,2015),其中廉价出让工业用地成为地方招商引资的利器(刘守英,2014;杨其静和彭艳琼,2015)。事实上,不论地方政府是出于对财政收入的追逐还是为在经济增长中取胜,将努力策略性地集中在工业引资上是地方政府的理性选择(Zhang,2012;张莉等,2017)。一方面,通过低价出让工业用地的引资竞争带来的直接好处是推动了本地经济增长以及培育相关产业;另一方面,高价出让商住用地带来好处的是丰富地方财源,两者之间的逻辑联系在于工业用地的引资能力越高意味着将有限的建设用地配置于居住用地的机会成本越高,那么在需求刚性的住房市场下,地方政府有动机通过“饿地”政策来控制商住用地的出让比例,以较少的商住用地供给量获得更高的土地出让金,以“横向补贴”低价出让工业用地的亏损。因此,引资回报越高,地方政府对低价出让工业用地的引资策略偏好越会对居住用地供给产生挤出效应,进而推动居住地价上涨,并带动房价上涨。据此,本文提出假说1:地方政府的引资竞争会提升居住用地价格及房价,引资回报越大居住地价及房价越高。

在地方政府垄断土地资源的制度背景下,引资竞争促使其在建设用地的配置上实施干预,包括对土地出让方式以及对土地用途配置的干预。许多研究讨论了地方政府在土地出让方式上的策略性选择行为,即以高价“招拍挂”方式出让商住用地,以低价协议方式出让工业用地,以及地方政府对低价挂牌出让方式的偏好(王媛和杨广亮,2016;范小敏和徐盈之,2018)。地方政府在土地出让方式上的策略性支配是其在土地用途配置上实施干预的基础,主要表现为在工业用途和居住用途间进行符合其竞争偏好的配置。在“横向补贴”机制下,引资回报越大,地方政府越有干预供地结构,限制居住用地供给比例的偏好,进而对居住用地价格及房价产生影响(张莉等,2017)。与此同时,地方政府在为增长而努力的过程中也存在偏向城市的倾向,地方政府的这种倾向促使了生产资源向城市辖区集聚(张天华等,2017),生产要素的集聚形成了丰富的劳动力与资本市场,进而对住宅市场价格产生正向影响。据此,本文提出假说2:地方政府的引资竞争增加了政府干预,政府通过限制居住用地供给比例来干预城市辖区发展的路径,进而提升了居住地价及房价。

在给定的生产技术下,相对于土地投入要素,劳动力和资本是接近充分流动的,因此住房的供给弹性主要受制于居住用地的供给弹性(张小宏和郑思齐,2010),而居住用地供给弹性与地方政府间的引资竞争联系紧密。一方面,“横向补贴”机制下,引资竞争会对居住用地供给产生挤出效应,使居住用地供给受限;另一方面,引资竞争在带动工业投资的同时还会对其他服务产业产生“溢出效应”,增加城市的就业需求,吸引人口流入,而人口的快速增长将引致巨大的住房需求。图1中(1)和(2)报告了居住用地面积对城镇就业人数变动的反映程度,可以发现,居住用地的供给滞后于就业人数的增长,这反映了引资竞争带来的需求冲击使居住用地供给的弹性在下降。①即居住用地供给面积的变动幅度与就业人口增长的变动幅度之比。当居住用地供给滞后于人口增长时会导致人均居住用地面积的减少。②使用居住用地面积除以城镇就业人数来描述人均居住用地面积。2009-2015年间,我国104个主要城市的人均居住用地面积由1.78平方公里/万人下降至1.54平方公里/万人,年均几何下降2.4%,其中东部地区的人均居住用地面积下降最为明显,由1.55平方公里/万人下降至1.18平方公里/万人,下降幅度为4.6%,接近全国水平的两倍。图1中的(3)和(4)报告了地方引资竞争与人均居住用地面积的相关情况。③相关变量的详细描述见本文的实证检验部分。从中可以发现,引资回报越大的城市,人均居住用地面积越小。人均居住用地面积越小本质上反映的是居住用地供给滞后于需求增长的程度越高,这便进一步强化了住房需求刚性。据此,本文提出假说3:地方政府的引资竞争降低了居住用地供给弹性,减小了人均居住用地面积,提升了居住地价及房价。

图1 引资竞争与人均居住用地面积关系图(圆圈代表城市,虚线为拟合线,灰色为95%置信区间)

除了供给侧因素的影响,引资竞争带动的需求冲击也会对住房市场产生影响。地方政府的引资竞争一定程度上会带来产业在空间上的集聚,如大量工业园区与开发区的设立。制造业集聚存在正的溢出效应,会带动交通运输和房地产等服务业的发展,而服务业集聚带来的知识溢出和技术扩散等优势又可以提升制造业生产效率和核心竞争力等。产业集聚在创造就业和提高劳动生产率方面的积极作用会提高对商住用地的需求,如就业增加产生刚性的住房需求,进而从需求侧推动居住地价及房价的上涨。据此,本文提出假说4:地方政府的引资竞争能提升产业集聚水平,进而带动需求冲击提升居住地价及房价。

三、模型与数据

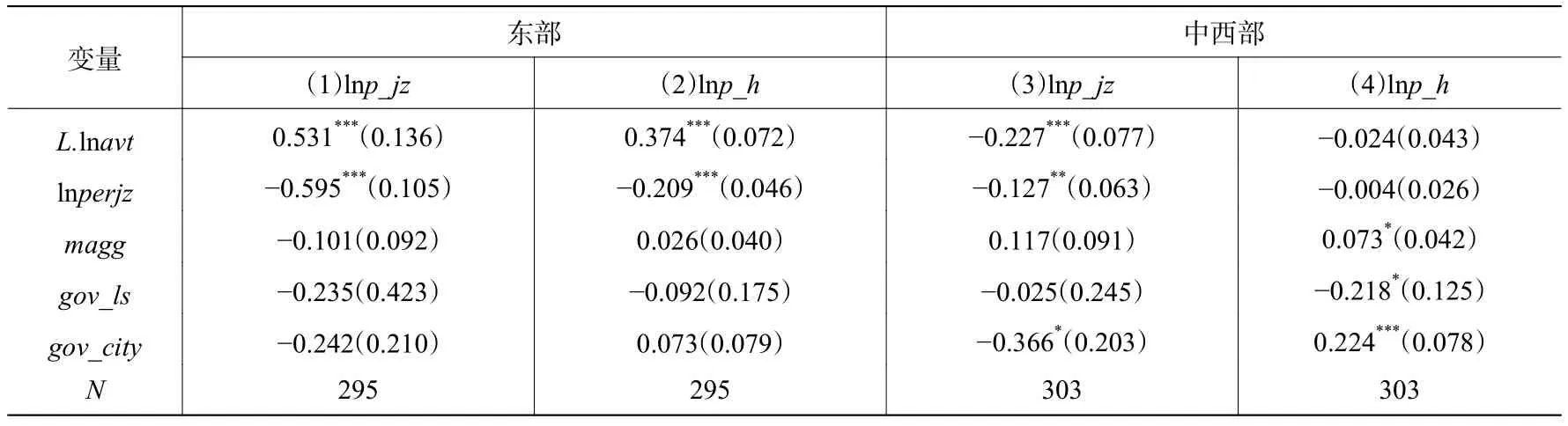

(一)模型与变量。本文构建如下基准模型来考察地方政府引资竞争对居住用地价格及房价的影响:

其中,i和t表示城市和年份,price包括居住用地价格p_jz和住宅房价p_h,avt表示引资竞争,control为一组控制变量,μi为个体固定效应;ηt为时间固定效应;εit为随机误差项。

采用增值税对地方财政收入贡献度衡量核心解释变量引资竞争。据前文所述,地方政府围绕工业展开的引资竞争同时符合其政治晋升以及财政收入的偏好。Zhang(2012)认为,地方政府竞争一定程度上表现为对增值税的竞争,因为增值税的增长与工业投资联系密切,且工业投资的溢出效应也会进一步促进相关产业的增长。从晋升激励角度来说,地方经济增长有赖于工业投资的初始推动,增值税的贡献度一定程度上可以反映地方政府引资的力度和回报效果。从财政激励角度来说,增值税是税收收入中贡献最大的税种,且增值税的增长还有助于培育其他税种税基的增长。因此,使用增值税占财政收入之比衡量引资竞争程度具有一定的合理性。此外,同时使用已有研究所使用的反映地方政府竞争程度的人均实际利用外商投资额(pfdi)进行稳健性检验(张军等,2007;吴群和李永乐,2010;张莉等,2017)。

控制变量包括:经济发展水平(pgdp),使用实际人均GDP衡量。人口密度(den),使用常住人口除以城市的辖区面积衡量。产业结构(stru),使用第三产业产值除以第二产业产值衡量。用建设用地面积(area)来反映地区建设用地的供给能力。财政压力(fiscal),使用地方的财政支出除以财政收入衡量。房地产开发投资水平(invh),使用房地产开发投资额除以GDP衡量。外商投资(fdi),使用当年实际使用的外资金额来表示,并使用历年的平均汇率折算为人民币值。①当使用人均实际利用外商投资额(pfdi)衡量的地方政府引资竞争程度进行估计时,不再控制外商投资(fdi)变量。区位因素(distance),使用城市到三大港口(上海、深圳、天津)最近的距离衡量,以控制不同禀赋城市的地价与房价的差异。出于数据准确性考虑,所有控制变量均使用市辖区数据。

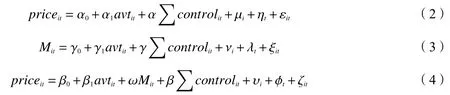

此外,本文构建如下递归方程检验引资竞争影响居住用地价格与房价的中介效应:

其中,中介变量M包括:政府对供地结构的干预(gov_ls),使用住宅用地供给面积占供地总量的比衡量;发展城市辖区的干预(gov_city),使用城市市辖区的财政支出占全市的财政支出比衡量;人均居住用地面积(perjz),使用居住用地面积除以城镇就业人数度量,人均居住用地面积越小意味着居住用地供给滞后于就业增长的程度越大,居住用地供给弹性越小住房刚需则越大,反之则反;产业集聚(agg),使用区位熵分别构造制造业集聚水平(magg)及服务业集聚水平(sagg),即城市制造业(服务业)就业人数占比除以全国制造业(服务业)就业人数占比。

(二)样本和数据。本文样本覆盖中国104个主要城市,样本期为2009-2015年。居住用地价格数据来自历年《中国国土资源统计年鉴》,由于该数据只涉及重要的105个城市,且于2009年开始公布,由此决定了本研究的数据范围(拉萨数据缺失严重,予以剔除)。增值税和房价数据来自中国经济与社会发展统计数据库以及各省市历年的统计年鉴,房价使用住宅销售额与销售面积计算。控制变量和中介变量数据均来自历年的《中国城市统计年鉴》。所有的名义值均使用GDP指数平减为实际值,GDP指数来自各省市历年的统计年鉴。距离为基于经纬度计算的各地人民政府间的地理距离。表1报告的是本文所使用变量的描述性统计情况。

表1 变量的描述性统计

四、实证结果与分析

(一)基准回归分析。

1.估计策略。首先,通过在模型中尽可能多地控制其他影响居住用地价格和房价的需求及供给因素,并控制区位因素对居住用地价格与房价的影响,以此减轻遗漏变量引起的估计偏误;其次,使用地区与时间的双向固定效应估计以控制一些不可观测因素的影响;最后,考虑到住宅市场对城市的投资、财政压力、房地产开发投资状况和外商投资状况的反向影响,使用这些变量的一阶滞后值以减轻反向因果关系。

2.基准回归结果。表2为模型(1)的基准回归结果。方程(1)和(2)使用固定效应模型估计,结果显示,引资竞争显著提升了居住用地价格。进一步,在方程(3)中引入区位因素发现,引资竞争依然显著地提升了居住用地价格。具体而言,上一期引资回报每增加1%,当期居住用地价格增长0.20%。方程(4)考察了引资竞争对房价的影响,结果发现,引资竞争显著提升了房价,上一期引资回报每增加1%,当期房价上涨0.18%。至此假说1得到了验证。其中,区位因素distance的估计结果显示,城市到大港口的距离与其居住地价及房价间存在显著的“∽”形曲线关系,这与“中心-外围”理论所描述的距离与市场潜力间的关系相符。使用pfdi反映地方政府竞争程度影响的结果报告于方程(5)和(6),结果保持一致。

其他控制变量的影响中,实际人均GDP显著提高了房价但对居住地价影响不显著,可能的原因在于,居住地价相对于房价而言存在更多的政府干预空间,根据王媛和杨广亮(2016)的研究,政府存在与中意的用地单位事先协商达成成交意向后通过挂牌方式以较低价格出让土地的行为。人口密度越高,居住地价越高。产业结构能显著提升房价,说明第三产业的发展引致了较高的住房需求带来了房价的增长。建设用地供给面积对居住地价和房价的影响显著为正,可能的原因是较少的建设用地配置于住房用途导致了价格的提高。上一期财政压力越大,当期居住地价和房价越低,可能的解释是财政压力的增加促使地方政府增加居住用地供给,通过高价出让居住用地为地方财政融资,居住用地供给面积的增加缓解了居住地价及房价的上涨。上一期房地产开发投资状况和外商投资状况越好,当期的居住地价和房价上涨越显著。

表2 引资竞争对居住用地价格与房价的影响(基准回归结果)

(二)中介效应检验。采用中介效应法进一步考察引资竞争影响居住用地价格与房价的传导路径。

1.政府干预的中介效应检验。表3报告了政府干预的中介效应检验结果。方程(1)至方程(3)显示,引资竞争对住宅用地供给比例的影响为正,但不显著,住宅用地供给比例对居住用地价格的影响为负,不显著,但对房价影响则显著为负。经Sobel检验,住宅用地供给比例在引资竞争影响居住用地价格和房价中的中介效应均不显著。在以pfdi反映地方引资竞争程度的估计结果中,引资竞争显著减少了住宅用地的供给比例,但其边际影响十分有限(见方程(7)),说明从总体上来看,地方政府的引资竞争对住宅用地供给的挤出效应不是十分明显。原因在于,地方政府在土地出让结构上存在差异化的供地模式。本文通过分区域检验住宅用地供给比例的中介效应发现,在东部地区引资竞争显著减少了住宅用地供给比例,且作为中介变量,住宅用地供给比例在引资竞争提升房价中的中介效应显著,而在中西部地区该中介效应不显著。事实上,中西部地区引资竞争对住宅用地供给比例影响显著为正,这与王岳龙和邹秀清(2016)的结论一致。①该检验结果未列于正文中,感兴趣的读者可向作者索取。本文认为,中央政府在建设用地指标上的偏向性配置行为可以为该结果提供解释,倾向于中西部地区的配置政策导致东部地区土地指标稀缺,引资竞争的居住用地挤出效应在东部更显著,而中西部地区的居住用地挤出效应不明显。方程(4)至方程(6)显示,地方政府引资回报越大,政府对辖区的财政支出比例越大,不过政府对辖区的财政支出并没有显著提升居住地价,Sobel检验显示该中介效应不显著,但政府在辖区支出上的倾斜显著提升了房价水平,中介效应显著。可见,相对于房价而言,居住用地价格对需求反应不敏感。可能的原因是,居住用地价格更多地受政府干预力量的支配而偏离由市场需求决定的均衡价。正如王媛和杨广亮(2016)所指出的那样,地方政府在商住用地出让方式上的干预会使商住用地的价格显著被低估。因此,假说2与预期虽不尽一致,但与中国实际情况相符。方程(7)至方程(12)报告的是以pfdi反映的地方政府引资竞争的检验结果,结果基本保持一致。②其中,以政府对城市辖区的支出倾向作为中介变量在引资竞争影响居住用地价格中显示出完全中介效应,但该效应的显著性较弱。

表3 政府干预的中介效应检验

2.人均居住用地面积的中介效应检验。由表4方程(1)可以看出,上一期引资回报每增长1%,当期人均居住用地面积下降0.25%,即引资竞争引致的就业增长快于居住用地的供给幅度。方程(2)显示,人均居住用地面积越小,居住用地价格越高,与表2方程(3)相比较,当控制了人均居住用地面积后,引资竞争对居住用地价格的影响不再显著,这说明人均居住用地面积在引资竞争对居住用地价格的影响中存在完全中介效应,即引资竞争提升居住地价的影响必定依靠降低居住用地供给弹性这一传导路径。因此,居住用地供给受引资竞争带动的需求弹性下降和人均居住用地面积显著减少的影响,居住用地需求刚性得到了进一步强化,由此提升了居住地价。方程(3)显示,人均居住用地面积的下降也显著地提升了房价,且引入人均居住用地面积后,引资竞争对房价的边际影响系数由0.18下降至0.13,中介效应显著。假说3得证。方程(4)至方程(6)是以pfdi反映地方政府引资竞争的检验结果,结果保持一致。

表4 人均居住用地面积的中介效应检验

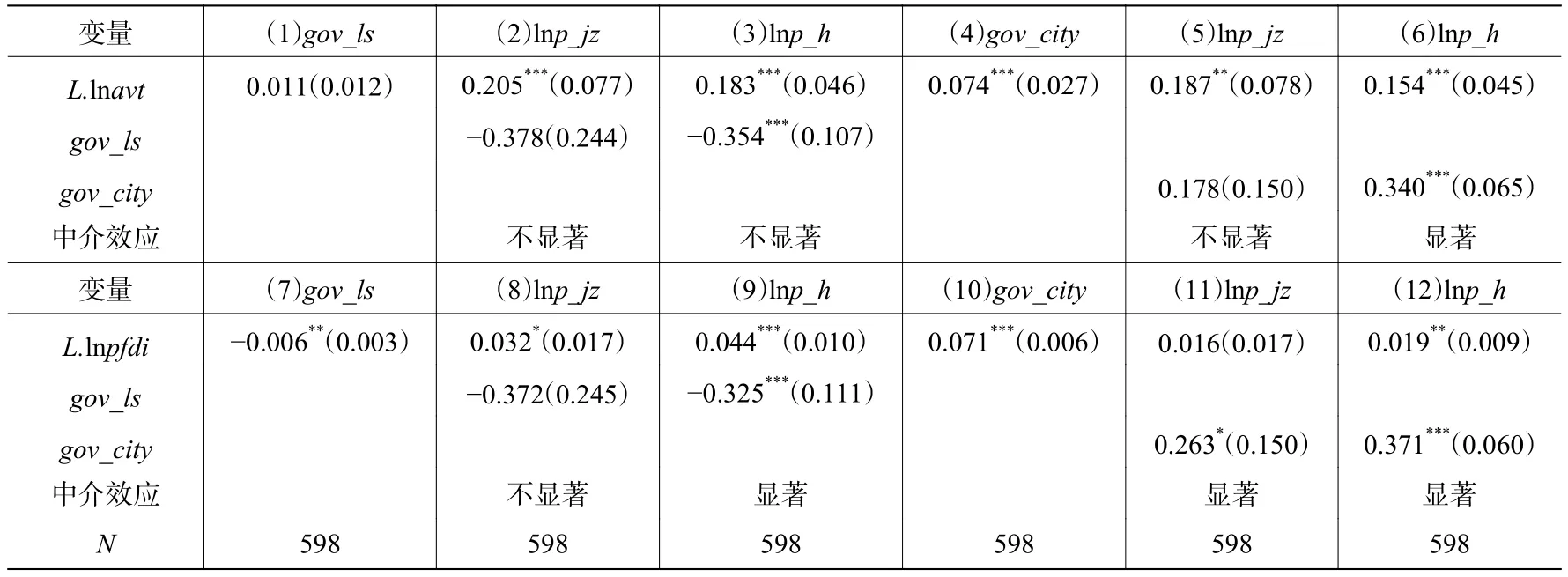

3.产业集聚的中介效应检验。表5的方程(1)和方程(4)显示,引资竞争显著提升了城市制造业和服务业的集聚水平,且引资竞争对制造业集聚的边际影响显著高于服务业集聚,这与我国引资竞争中的低效率特征相关。相关证据显示,地方政府在引资竞争中存在竞相降低引资质量的底线竞争行为(杨其静等,2014),低效的工业投资在吸引要素集聚和刺激有效需求方面的能力有限。方程(2)和方程(5)显示,制造业集聚和服务业集聚对居住地价的影响均不显著,Sobel检验显示,产业集聚在引资竞争影响居住地价中的中介效应不显著。而方程(3)和方程(6)显示,制造业集聚和服务业集聚均显著提升了房价水平,且服务业集聚对房价的边际影响(0.22)显著高于制造业集聚的边际影响(0.06),原因在于,一方面服务业吸引就业的能力更强,由此引致的住房需求较大地提升了房价,另一方面引资竞争带来的制造业集聚未形成显著的规模效应,刺激需求的能力不足,进而影响房价的效应较弱。与表2中的方程(4)相比,当控制了集聚水平后,引资竞争影响房价的边际系数均由0.18下降至0.17。可见,引资竞争通过产业集聚影响居住地价与房价的中介效应均十分有限。主要原因在于,引资竞争引致的工业集聚未呈现显著的规模效应,且扁平化的低效率发展模式对培育有效需求的作用较小。有趣的是,产业集聚对居住地价和房价的影响存在显著差异,其中居住用地价格对需求冲击的反应不敏感。方程(7)至方程(12)是以pfdi反映地方政府引资竞争的检验结果,结果保持一致。

表5 产业集聚的中介效应检验

进一步地,将所有中介变量纳入基准模型(1)中,考察引资竞争对居住用地价格和房价的影响,如表6中方程(1)和方程(2)所示。结果显示,引资竞争对居住用地价格影响不再显著,对房价的边际影响系数由基准回归结果中的0.18降为0.11,降幅较明显,这也印证了前文所述的中介效应的作用。另外,为考察居住地价与房价间的传导关系,方程(3)在方程(1)的基础上进一步引入居住用地价格,发现居住地价与房价间呈显著的正向关系,居住用地价格在引资竞争对房价影响中的中介效应十分显著,引资竞争对房价的边际影响由0.11进一步降为0.08,即引资竞争引致的居住用地价格增长更容易导致房价上涨。方程(4)至方程(6)是以pfdi反映地方政府引资竞争程度的检验结果,结果与方程(1)至方程(3)保持一致。

表6 纳入全部中介变量的结果

五、进一步的分析

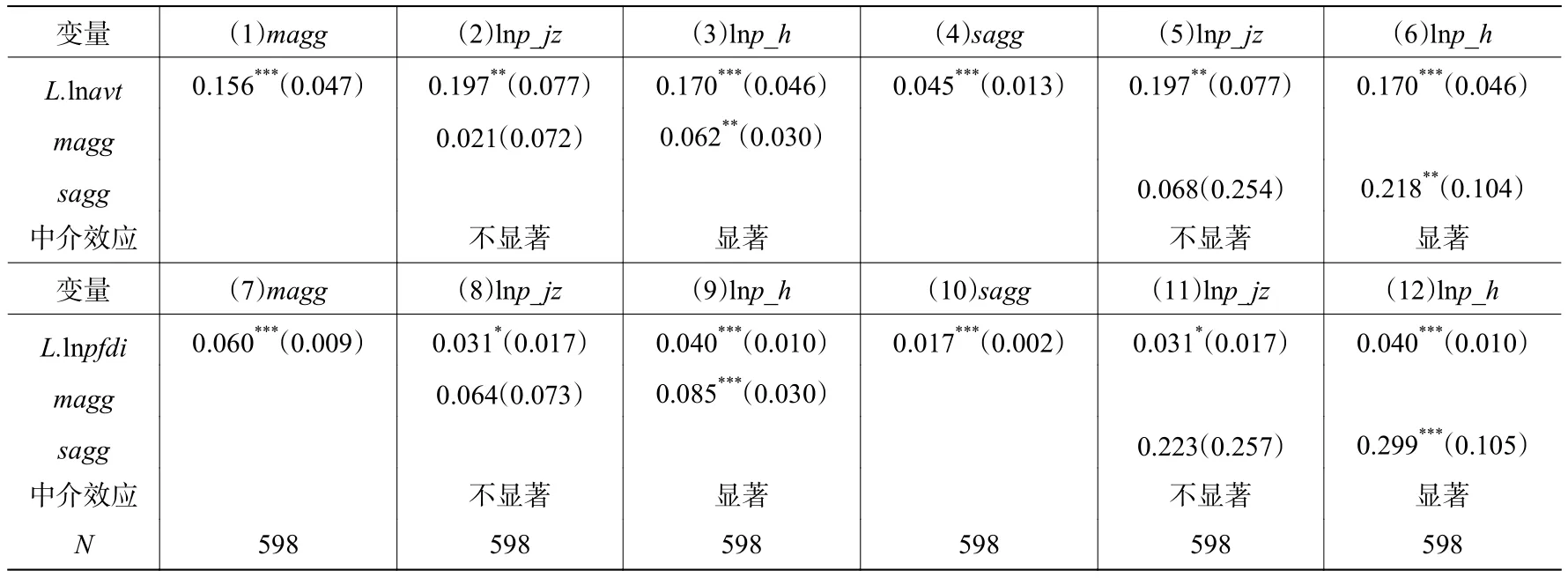

(一)引资竞争对居住用地价格及房价影响的区域异质性。中国地域辽阔,地区间经济禀赋差异巨大,加之中央政府的政策倾向等会在不同程度上造成地方政府差异化的竞争行为。因此,本文分地区讨论引资竞争对居住用地价格及房价的影响差异,结果报告于表7。结果显示,东部地区的引资竞争较大幅度地提升了居住用地价格与房价,上一期引资回报每增加1%,当期居住用地价格上涨0.53%,房价上涨0.37%。而中西部地区引资竞争没有显著提升居住用地价格及房价。究其原因,一方面中西部地区受到中央政策偏斜,拥有较多的建设用地指标,引资竞争对居住用地的挤出效应不明显;另一方面中西部地区盲目招商引资竞争带来了工业的扁平化发展,不利于产业集聚水平的提升,创造需求能力较差。另外,有证据表明禀赋越差的地区,地方政府会越多使用挂牌出让的方式干预土地出让,导致商住地块价格显著被低估(王媛和杨广亮,2016),这可能是中西部地区引资竞争中居住用地价格反而下降的原因。

表7 分地区结果

(二)引资竞争对居住用地价格及房价影响的城市异质性。中国城市层次结构鲜明,不同行政级别的地方政府所掌握的资源及权力不同,从而其竞争行为存在差异。表8结果显示,引资竞争显著提升了居住用地价格及房价,但省会及以上城市的边际影响显著高于一般地级城市。省会及以上城市中,上一期引资回报每增加1%,当期居住用地价格上涨0.63%,房价上涨0.25%。而一般地级城市中,这一边际效应分别为0.16%和0.20%。原因在于:(1)一般来说省会城市的居住用地供给弹性较小,人均居住用地面积的减少会进一步强化需求刚性,进而较大幅度地提升居住地价及房价。可以看出,人均居住用地面积每下降1%,省会及以上城市的居住地价(0.57%)和房价(0.17%)会显著上涨,而一般地级城市的居住地价(0.12%)上涨相对有限,且房价上涨不显著;(2)省会及以上城市产业集聚水平较高,产业集聚的溢出效应能显著带动地区的生产与消费进而导致居住地价与房价的上涨效应显著高于一般地级城市,方程(3)和(4)结果显示,一般地级城市的产业集聚对居住地价影响不显著,对房价的提升作用也十分有限,这说明我国外围城市产业集聚能力相对不足,吸纳人口和创造就业能力较弱;(3)外围城市中,政府对城市辖区的支出倾向显著降低了居住地价,对房价影响不显著,这说明一般地级城市中,地方财政对城市辖区的支出没有形成显著的引致需求效应,可能的原因除了上一节所述的政府干预对居住地价的影响以外,还有可能是外围城市的地方政府在投资方向上存在误区,如一些偏远的中西部地区,地方政府举债设立开发区、修建宽敞车道、建造空置商品房等盲目的“招商引资”现象屡见不鲜,然而不考虑地理区位及缺乏比较优势的投资并不会带来规模性的生产与人口,结果导致了大量商品房屋库存积压的现象。

(三)稳健性检验及内生性问题。本文同时使用增值税对地方财政收入贡献度和人均实际利用外商投资额来反映地方政府的引资竞争程度,所得结果基本保持稳健,且一系列中介效应的检验一定程度上也说明了本文结论的稳健性。另外,就内生性问题可能引起的估计偏误,本文使用核心解释变量引资竞争的滞后一期以减轻遗漏偏误。进一步地,考虑到居住用地价格与房价的持续性特征,本文构建动态面板模型,使用系统GMM方法控制内生性问题。①考虑到影响居住用地价格与房价的区位因素distance是静态指标,此处参考蔡海亚和徐盈之(2017)的研究方法,使用对应年份人民币兑美元的平均汇率乘以距离作为新的区位变量进行再检验。同时,参考张莉等(2017)的研究思路,选择引资竞争的滞后一期以及土地供应总量作为引资竞争的工具变量,采用两阶段最小二乘法(2SLS)进行再检验。其中选择土地供应总量作为工具变量的合理性在于,一方面土地供应总量与地方的引资竞争密切相关,土地供应总量较大意味着较大的竞争资本;另一方面土地供应总量受到中央政府计划指标的严格管制,一定程度上满足外生性条件。系统GMM和2SLS的估计结果均显示,引资竞争显著提升了居住用地价格及房价,且中介变量的影响与前文也基本保持一致,再次证明了本文结论的稳健性。②受篇幅所限,本文未列出系统GMM和2SLS的估计结果,读者可向作者索取。

表8 分城市等级结果

六、结论与启示

促进房地产业健康协调发展是当前实现经济“脱虚向实”的重要环节。本文从地方政府工业竞争视角出发,考察引资竞争对居住用地价格及房价的影响,并借助中介效应方法探讨引资竞争影响居住用地价格与房价的传导路径。研究发现,引资竞争显著提升了居住用地价格与房价,政府干预、居住用地供给弹性及产业集聚是引资竞争影响居住地价与房价的重要机制。具体而言,引资竞争主要通过降低居住用地供给弹性,减少人均居住用地面积,强化住房需求刚性提升居住用地价格,并通过增加政府对城市辖区的支出倾向,降低居住用地供给弹性和提升产业集聚水平的路径提升房价。其中引资竞争对住宅供给比例的挤出效应在不同地区存在差异,进而引资竞争通过供地结构影响房价的传导路径存在区域差异。进一步地,引资竞争对居住用地价格与房价的影响存在地区和城市等级上的差异,东部地区引资竞争提升居住地价与房价的影响显著,而中西部地区引资竞争对居住地价影响为负,且对房价影响不显著,省会及以上城市引资竞争提升居住用价与房价的效应显著高于一般地级城市。根据研究结论,本文总结出了以下启示:

(1)重塑地方官员的政绩考核制度。研究表明,地方政府间的引资竞争激励地方政府对建设用地配置实施干预,进而提升了居住用地价格与房价,而基于这种机制带来的地价与房价的上涨是行政干预的结果,偏离劳动生产率的房价上涨会导致地区尤其是东部地区生活及生产成本的上升,不利于地区乃至整个国家经济竞争优势的提升。以GDP增长为地方官员重要政绩评价标准的考核体系是地方政府竞争的激励机制,因此,淡化经济增长指标的比重,有利于减轻地方政府的盲目以地引资行为,从而减轻居住用地价格与房价的上行压力。

(2)完善建设用地指标的市场化配置。研究表明,东部地区的引资竞争显著提升了居住用地价格与房价,而中西部地区该效应不存在,政府对土地资源配置的干预不利于要素在空间上的有序自由流动。一方面助推了东部地区房价和成本的上涨,损害了经济竞争力的提升,另一方面导致中西部地区供给过剩,累积债务风险。因此,解除土地资源配置的制度性障碍,建立公平开放透明的市场规则,完善土地的市场化改革,有利于优化土地资源空间配置效率,缓解东部地区的供地指标紧张,减轻中西部地区产能过剩的低效率。

(3)合理配置并利用资源,投资地区的竞争优势产业。工业投资若无法引致需求、创造就业和提高收入,就无法在地区间创造竞争优势,且盲目的引资竞争容易导致产业同构,不易实现分工,从而带来效率损失问题。因此,不同的地区应合理地将资源配置于其比较优势产业,通过集中有布局的投资来促进地区间的产业分工,实现资源的优化配置,将有利于实现区域间的均衡发展。