潮涨潮落大樟村

2019-07-06文净

文 净

一

村庄名大樟,最大的树却是榕树。

榕树在溪边。人说是一对连理树,不过它们从根部就缠绕着,相贴到一定高度后,才分头从东西两边伸展开来,很多人都把它当成一棵树。榕树的伸张也是带着弯曲度的,主干之外又有很多侧枝,外延的同时又往上叠起重重绿盖。上方的叶梢落下种子,被下方的树干接住,老了的树干有几个凹坑,凹坑里积了些朽木化成的尘土,小榕树就从那里长起来了。南国的夏,热得毫无情面。这对老榕用数百年的时光积攒起来的荫凉,让人安坐其下。

村庄原来应该是有大樟树的,否则不会有这样的名字。想象那时候,或许溪边大樟成排,樟香绵绵,但后来,作为上等家具用材的樟树,被急功近利的人砍去了,无缘让自己挺拔成材的老榕,躲过了世人的斧锯。榕树留了下来,越长越大,成为这个村庄的显著地标。它也不要求把村名改成大榕,只是按自己的样式安恬地活着。它不断地让自己弯绕缠绵,织造出一方浓荫。繁枝摇绿,气根垂闲,随风随雨,悦己悦人。这样的树,有大智大哲之风,精神的气场很足。

那里有桌有凳。桌是一块天然石头,天然石桌的周边,摆着八块溪石,虽形状各异,但大小相近,上方也大致平滑,可供人坐着喝茶聊天。夏日到大樟村,我最喜欢在这里坐着。榕荫送凉,溪风也送凉,石桌石凳都是从溪里捞上来的,贴着它,凉意便侵肌入骨了。

当年那片被榕荫罩着的溪潭,现在成了高出溪面两三米的台地。榕树离水远了点,不过它终究是溪边的榕树。总觉得榕荫与溪流是最悦目的组合,彼此在气质上也颇为契合。舒缓,超脱,包容,欣悦。地上的一枝一叶,水中的一波一纹,似乎以同样的频率,传达意会的心音。

头顶榕荫,我喜欢面向溪流。一都溪,从福清的镜阳山区发源,经一都境内,流入永泰县的这个山村。七弯八拐奔流五六十里,到了这里,那水还不浑。清波照眼,枯涩的眼眶也会荡起水光。

大樟公园老榕树

经过大樟村的这段溪流,当地人也称为塘前溪。塘前溪是缓缓下行汇入大樟溪的,然而那一天,我看见水居然往回走。以为是幻觉,定会儿神再看,确实是往回走。问了树下的村民,他说,涨潮了。哪来的潮?他说是从闽江口涌来的海潮。

闽江口,在很远的海边。从大樟村去那里,要经过三个县区和福州市区的地域。从东海涨起的潮水,怎么会推向数十公里外的山区?我迷惑,但我把这里的水涨水退与海潮起落的时间作了几回对比,确认它们是相为呼应的。

这里青山环抱,这里山鸟互鸣,这里溪风轻柔,这里草色碧翠,但这里的溪水,呼应着海的脉搏。没有充耳的涛声,没有拍岸的激浪,只是静悄悄地涨,又静悄悄地退。曾经在闽江边的洪山镇看涨潮,那里的水还能不时在岸边溅起细碎的浪花。被海潮顶着往回走的溪水,乍看如缓缓回环的涟漪。不知不觉间,水位高了。不知不觉间,被淹了的溪卵石又露了出来。

进与退,原来可以这样淡定。大约是绵长的路与太多的曲折,把最初的狂躁与不安一寸寸地滤去。

从闽江口涌来的潮水,到了大樟村后就不再前推了。溪边的这棵最大的榕树,有幸感受着离海最远的潮涨潮退,伴着水的升升沉沉,起起落落。

二

塘前溪连着大樟溪。大樟村的三个自然村,大樟自然村在塘前溪南岸,北岸自然村在大樟溪北岸,塘前自然村则是大樟溪与塘前溪相交汇而成的小半岛,那一片缓坡与平地,想必是泥沙冲积而成的小小三角洲。从这里去北岸需要渡水,去大樟自然村也得渡水。

今天的塘前自然村,民居大多是崭新的小洋楼,只有在不太惹人注目的角落,还留着几处沧桑老屋。卵石墙基,木板隔墙,乌瓦屋顶,全都披上岁月的尘烟与斑痕。

永泰县有两个“耕者无其田”的行政村,大樟村是其中之一。然而,这个仅600多人口的小村,姓氏却很多。村东南方向的山上有座盘古庙,石碑显示的本村捐资人,就有19种姓氏,其中既有陈、林、李、王这样的大姓,也有檀、鲍这样比较少见的姓氏。可见,大樟村的居民,其先辈多是从四面八方会聚于此的。他们看中的是这里独特的地理位置。从永泰到福州,从福州到永泰,这里是水陆之咽喉。塘前与大樟溪相交之处,溪面开阔,水质优良,既利通航泊船,也多产鱼虾螺蚬。

塘前自然村东面,沿溪的十来棵樟树与榕树,树龄已不短了。据说在当年,溪边的这些树是用来系缆绳的。靠近大樟溪的这片水域,相对宽阔平静,确是泊船的好去处。解缆入大溪,上可抵永泰城关直至梧桐、嵩口,下可抵福州、马尾直至闽江入海口。山里的木材竹器、香菇山笋、李干茶油,海边的盐巴酱油、虾皮鱼干、衣帽绸缎,就借助那些船只来往运送。小小一方船,可以把家园延伸得很远。

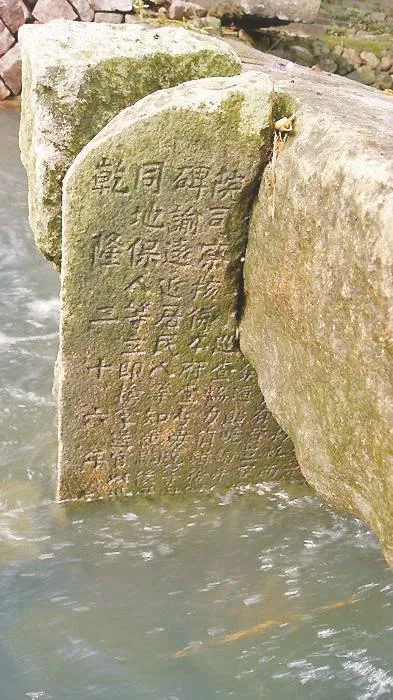

从那棵最大的老榕树去塘前半岛,当年有座石桥,当地人称为马齿桥。横跨塘前溪的新桥建成后,旧石桥弃之不用,桥身大部已被洪水冲去,只在西岸这头遗下两三米长的一截。读桥墩上的刻字,知道这桥建于清乾隆年间。窄窄的桥面,挑着担子的人来往而过都得稍稍避让,不过在当年,那可是永泰通向福清、莆田山区的一条要道。有了这座桥,在塘前半岛卸下的货物无须再用小船渡过塘前溪,便可以直接肩挑马驮送达那边的广大地区。

今天的大樟村,公路桥早已跨越塘前溪与大樟溪。大樟溪的航运业消失了,江上的货船与客船不见了。不过在大樟村附近的溪面,依然有船影出没。那是打鱼船,大漳溪上多机动小木船,塘前溪上多篙划小舢板。只有很少的几个人,在门前的溪流上抓些鱼虾补贴家用。清波上的小舟与撒网的打鱼人,使这个山村溢出几分宁静的古意。

马齿桥遗迹

建桥碑上依稀可见“乾隆二十六年”字样

三

大樟村北面的后门山盘古庙,也是我爱去的地方。

站在盘古庙前的平台上,大樟村的三个自然村尽收眼底。穿过村庄的大樟溪与塘前溪,尽管一宽一窄,一深一浅,但看上去都是那样温婉多情。

再往上,没几步就抵达山顶。这才发现,这里是览山的佳地。从东到西,从南到北,眼前都是高耸的山影。大尖山、小尖山、牛虎脊、牛鼻山、丁岩山、古崖山、头梳山、兔耳山,这些垂直高度600米到1000多米的山峰,都以其高峻险陡之势,激荡着人们的壮怀诗思。下接地气,上承天光,这些山峰往往随晨光夕霞的变幻、云岚雨雾的出没,构筑出无穷无尽的画境。

供奉盘古的这座山并不高,但坡陡崖险。山上的岩石多带着焦黑的痕迹,有些还布满皱褶与坑洼,显然是火山岩浆喷涌后的凝结。这种质地的岩石,我在周围的其他一些山峰上也曾见过。

天摇地动、风吼水啸、岩浆喷涌、峰峦隆起的壮景,如今只能在我们的想象中演绎。在我的眼里,供奉在这座山上的传奇英雄盘古,也寄寓着先人对大自然奇功伟力的赞颂与膜拜。

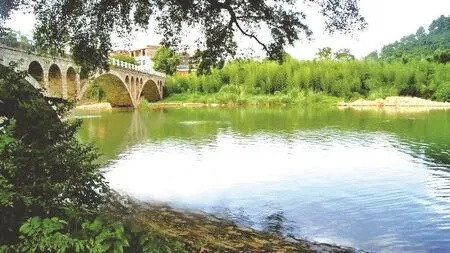

大樟村大桥下的龙屿溪

从大樟村出发,步行约半小时的路程,东有官烈村东龙泉寺,西有莒溪村龙山,南有赤鲤村观音亭。东龙泉寺再前行上攀便是高高的兔耳山,翻过山便是著名的十八重溪。莒溪村溯溪而上便是岭头村,那里将成为福建的又一个森林公园。下谷底,再爬上一座更高的山峰,那便是永泰与莆田交界的斗湖村,山巅上的天池映日揽月,境界独具。赤鲤村往东溯涧流而上,便是十八重溪山脉一端的古崖山,一个硕大的石头金瓜就藏在那里,人称金瓜石,是登山爱好者津津乐道的天然奇观。往南行几里路便是福清东山村,那里的东关寨,是清代民居建筑的奇葩。

大樟村最有人气的景点,当是千江月休闲农场。那里的小雄溪,弯弯荡翠,曲曲通幽,有时石平如砥,有时水溅似雪,溯溪直上,沿途有五马峰、金鸡崖、铺锦滩、金印石、金狮岩、象岩诸胜景,几道弯后,一瀑从壁立石崖下泻,或如玉柱晶莹,或如白缎飘卷。王翰,元代永泰县令,隐居塘前官烈村时,曾在小雄溪旁筑“友石山房”,借山水以寓情,托顽石以寄傲。其子王偁也曾在山房读书,后任明代《永乐大典》副总裁官。陈宝琛,晚清大臣,赋闲居家之时,曾在这里筑“听水第二斋”。一时间,福州城里的诸多名士慕名而来,与斋主一道吟山颂水,谈天说地。如今,前贤虽逝去,遗址犹可追。很多人谈起小雄溪,都以为它是官烈村的溪流,其实,那是官烈村与大樟村的界溪,也是两村共有的溪流,位于大樟村的千江月休闲农场,就把小雄溪纳入其中。官烈村是王翰父子多年隐居之地,两人又都在小雄溪边读书,他们在诗文里把小雄溪视为官烈的溪流,亦是情理之中。

王翰父子在小雄溪筑屋隐居,缘于他们在永泰生活多年的情感。陈宝琛呢,老家在乌龙江边的螺洲,即使从福州出发,在当年的交通条件下,驾舟逆水而上,也要费一番心力。为什么不在离家乡近的地方找一处僻静之地?在大樟村看到潮进潮退的情景后,我恍然有悟。顺着涨潮上行,又顺着退潮下行,省力又省时,说远也不远。舟停大樟溪旁,便进入小雄溪入口,沿溪上行,溪岸只是缓缓地升,路一点也不陡,不觉就到了“听水第二斋”。从塘前到福州的水路旁,小雄溪无疑是最适合隐居的溪流了,水清,山幽,石秀,瀑奇,它的源头是高900多米的头梳山,只需抬个头,便可仰峰望云,视角的上移或下移,就会让自己的天地宽窄随心。

四

大樟村最美的天色,往往在一场急雨之后。这里本来溪水丰沛,地气湿润,大雨过后,阳光照来,村树、山树、溪树上的雨点也化为云汽,一起腾腾上升,周围的高山深谷,又把这些云汽勾留、牵扯,于是云朵随处停歇、随意漫开,这里一团,那里一片,这里一丝,那里一条,给雨水刚洗过的山,还有背后的天幕,添了说不尽的神采。那时候,你随便登上一座山,或者只是站在村头、溪边、桥上,都能遇上很悦目的云山雾水图。

雨后天晴的大榕树下也有风景,那风景就在石桌上。局部微凹、状若石砚的桌面,回旋着一片雨水。那水清亮如镜,把上方的树荫和更上方的蓝天白云,全映了进来。对着石桌看天观云,感觉有无穷的妙意。

大樟村村部墙基上,至今还有一道红红的漆痕,上面标示,那是两年前一次山洪漫过的位置,水位高过溪面近10米。在大樟自然村,村部的建筑位置已经被垫高,洪水竟然淹至墙基过半,老街的那些房子,自然被淹得更深了。当地村民说,那时候,家家被困在二楼,出不了门,煮不了饭。原来在溪里用来捕鱼的木船,在这里的街巷里游走,或给被困的人送些吃的,或把急需出门的人送出“水街”。

一都溪溪床并不宽,到了大樟村这里,一边是无法冲开的坚硬崖壁,一面是建于溪岸的村庄,洪水下行的时候,如果碰上涨潮,还会被回顶上漫,加剧对村庄的冲决与淹漫。来势汹汹的洪水,让大樟村人陡增烦恼,但他们也明白,选择了一个地方,就得接受它的好与不好。无论天日如何,日子总得继续。

靠村庄这边的溪岸,抗洪护坡在延伸。

他们在不断寻找应对之策。在积极的应对之中,达成与天地自然新的和谐。

后门山山脚下,有座天后宫,里面供奉着妈祖娘娘。传说中护佑航海平安的女神,被请到塘前溪的岸边。无论是海是溪,都有凶险莫测的时候。尽管洪水要来的时候还是会来,村里人依然会虔敬地给妈祖上香。那是在祈求妈祖的呵护,同时,也从妈祖慈祥与坚毅的目光里,获取坚忍地生活下去的信心。