基于文献网络分析的生态文明研究评述

2019-07-05施晓清

陈 盼,施晓清

1 中国科学院生态环境研究中心城市与区域生态国家重点实验室,北京 100085 2 中国科学院大学,北京 100049

人类发展进程中,人与自然的相处模式历经变革:从原始时期的被动适应,到农耕时代的开发利用,再到工业时代的贪婪索取。如今,臭氧层破坏、全球变暖、生物多样性降低等一系列环境问题迫使人类开始探求人与自然相处的新模式。生态文明强调“尊重自然、顺应自然、保护自然”的生态理念,是实现人与自然和谐发展的必然要求[1]。2015年,联合国环境规划署报告指出,生态文明具有中国特色,是可持续发展的多重途径之一[2]。2017年,中国共产党第十九次全国代表大会报告指出生态文明建设是中华民族永续发展的重要保障。2018年,“生态文明”被写入宪法,为我国下一步制定更为具体有效的生态环境保护法规提供法律基础。为协调工业化、人民福祉和环境保护等多方面发展,我国开启了生态文明新时代[3]。在学术方面,自生态文明概念提出以来,受到生态环境和社会经济等领域学者的广泛关注,研究文献数量庞大、成果丰富,其中也不乏综述性论文,但主要侧重于已有研究的理论性总结,缺乏时间尺度上的系统性分类、归纳和比较。为此,本文借助文献计量工具,通过文献合作网络、关键词演进序列及聚类结果等反映生态文明研究现状及趋势,以揭示国内外该领域研究动态和前沿,明晰未来探索方向,为我国生态文明建设实践提供理论依据。

1 研究方法

网络分析法利用文献计量提供的基础数据解释其结构特征,通过文献发表时间序列、国家或作者合作关系、关键词演进网络等揭示领域起源及发展动态,是近年来国内外新兴的文献分析方法[4]。CiteSpace软件利用Web of Science、中国知网等数据库文献检索结果,显示领域知识网络图谱,是一种有力的可视化文献分析工具,广泛应用于各研究领域[5-6]。本文采用CiteSpace 5.0.R1软件进行文献网络分析。

2 文献网络分析

2.1 文献收集与筛选

分别选择Web of Science核心数据库及中国知网进行文献检索。在Web of Science核心数据库中的检索式为(“ecological civilization” OR “Eco-civilization” OR “ecological conservation” OR “ecological protection”);中国知网中主题检索式为SU=(′生态文明′+′生态保育′+′生态建设′+′生态评价′)。通过文献题目、关键词、摘要及全文浏览,筛选出引用次数高、期刊影响因子大、相关性强的Web of Science文献182篇和中国知网文献350篇。

2.2 国家/地区网络分析

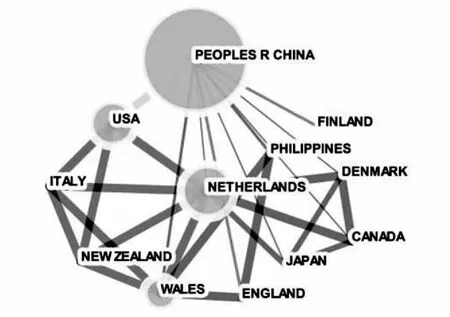

图1 国家/地区生态文明研究合作网络 Fig.1 The cooperation network of national and regional EC research

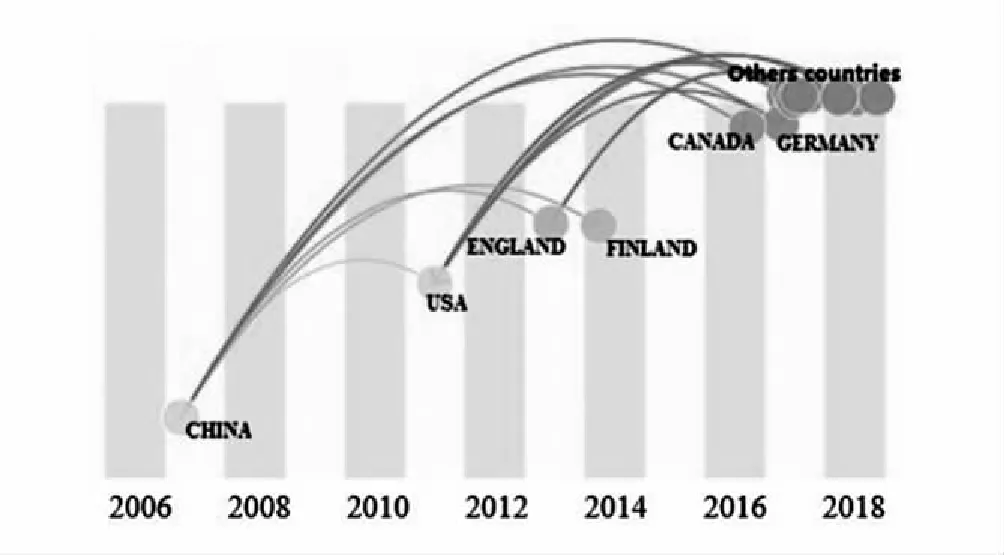

图2 国家/地区生态文明研究时间序列图谱Fig.2 The Timezone map of national and regional EC research

对筛选出的182篇Web of Science文献进行国家/地区合作网络分析。图1反映了各个国家/地区的生态文明(EC)研究合作关系及其领域影响力,图中节点大小表示国家/地区的中介中心性,节点越大,表示国家/地区的影响力和重要程度越高。分析发现,中国的中介中心性为0.56,论文发表数占总量的93%,远高于其他国家/地区,在生态文明研究领域占主导地位且具有重要的领域影响力。

图2显示了各个国家/地区生态文明(EC)研究文献的首次发表时间和互引关系。可看出,中国文献发表时间最早,并成为其他国家/地区后续开展相关研究的重要参考依据。2012年之后,相继有13个国家/地区加入生态文明研究,如英国、芬兰、加拿大等。近两年,关注的国家/地区数量急剧增加,这表明随着中国国际影响力增加,生态文明研究的世界影响力也在不断扩大。

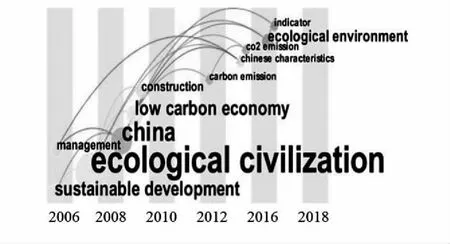

2.3 关键词网络分析

鉴于CiteSpace软件无法同时分析不同数据库的文献,为全面掌握生态文明研究领域的演化趋势,本文分别对Web of Science及中国知网筛选出的文献进行关键词网络分析。Web of Science(WOS)文献关键词演进网络(图3)显示:2006年后,“可持续发展”、“生态文明”、“中国”和“低碳经济”等相继成为生态文明研究领域的热点关键词。中国知网 (CNKI) 文献关键词演进网络(图4)显示:“生态文明”、“生态文明建设”、“评价指标体系”和“层次分析法”等关键词相继高频出现。关键词演进网络表明,生态文明与可持续发展具有密切联系,关注中国生态文明建设、碳排放、生态环境等问题。结合图4关键词聚类结果,将国内生态文明研究分为内涵、评价指标体系和评估方法3个主题,2010年以前,学者研究主要集中于生态文明内涵界定和扩展,2010年之后,则更多关注生态文明建设评价指标体系和评估方法等方面。

图3 WOS文献关键词演进网络 Fig.3 The evolutionary network of keywords of literatures from WOS

图4 CNKI文献关键词演进网络 Fig.4 The evolutionary network of keywords of literatures from CNKI

2.4 国内外研究比较

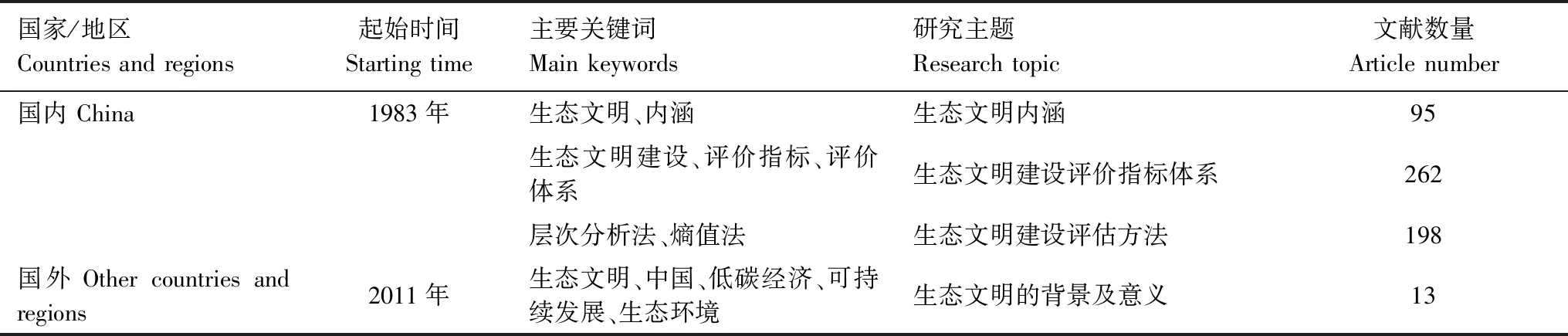

比较国内外文献发表数量及研究主题(表1)可得出,国外生态文明研究起步较晚,文献发表数量少,关注内容与国内差异较大,主要探讨中国提出生态文明的背景及意义,以及生态文明与可持续发展的联系等方面。国内主要从生态文明的内涵、评价指标体系及评估方法等方面展开,各研究主题文献数量都较多,尤其指标体系相关文献最多,表明生态文明建设评价是目前国内学者的研究热点。

3 生态文明各研究主题现状分析

3.1 生态文明的内涵演变

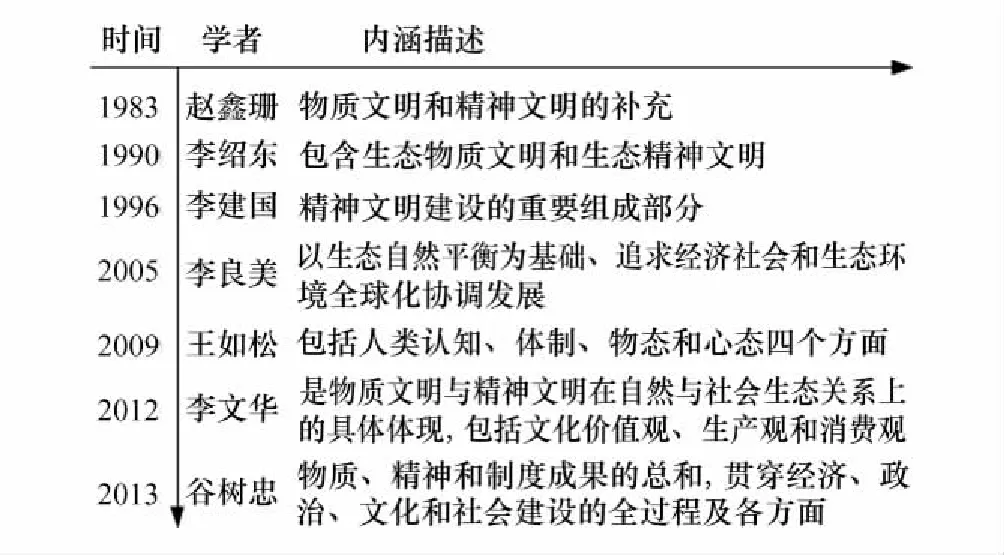

梳理已有文献中生态文明内涵(图5)发现,生态文明从最早作为物质文明和精神文明的补充,到包含物质文明和精神文明,再到是物质、精神和制度成果的总和,随着时间的推移,其内涵不断被学者们延伸和扩充。生态文明不再是物质文明和精神文明的简单叠加,已涉及环境、经济、文化、社会及体制机制等各个方面,成为社会文明进步的重要反映[7]。同时,随着我国生态文明建设进程的不断推进, 生态文明将会被赋予更多新的时代内涵。

3.2 生态文明建设评价指标体系的分类与差异性分析

为全面、系统地评析生态文明建设评价指标体系的研究现状及不足,本文分别从评价尺度、评价范围、指标类型及评估方法等方面,对文献数据库中检索到的指标体系和国家政府报告中已颁布实施的相关指标体系进行了分析和比较。

表1 国内外研究比较

图5 生态文明内涵Fig.5 The connotation of ecological civilization

3.2.1文献数据库中生态文明指标体系

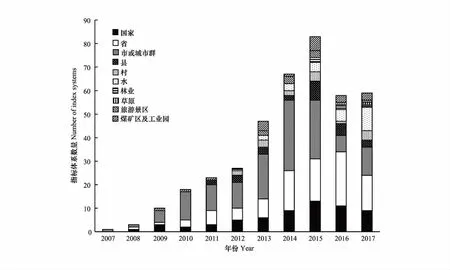

从评价范围上将生态文明指标体系分为国家、省、市或城市群、县、村或社区等5个尺度;从评价要素上分为水、林业、草原、旅游景区、煤矿区及工业园等5个方面。对各类生态文明建设评价指标体系进行统计(图6),可看出,2007至2017年,学者们构建的生态文明指标体系评价尺度以国家、省和城市为主,评价要素多关注水和煤矿区及工业区等。2015年以前,各类指标体系文献总量逐年增加,近两年,文献数量虽有所下降,但评价尺度和要素更趋于多元化。

图6 2007—2017年各类型生态文明建设评价指标体系数量Fig.6 Number of different types evaluation index system of ecological civilization construction from 2007 to 2017

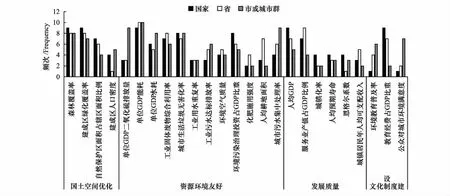

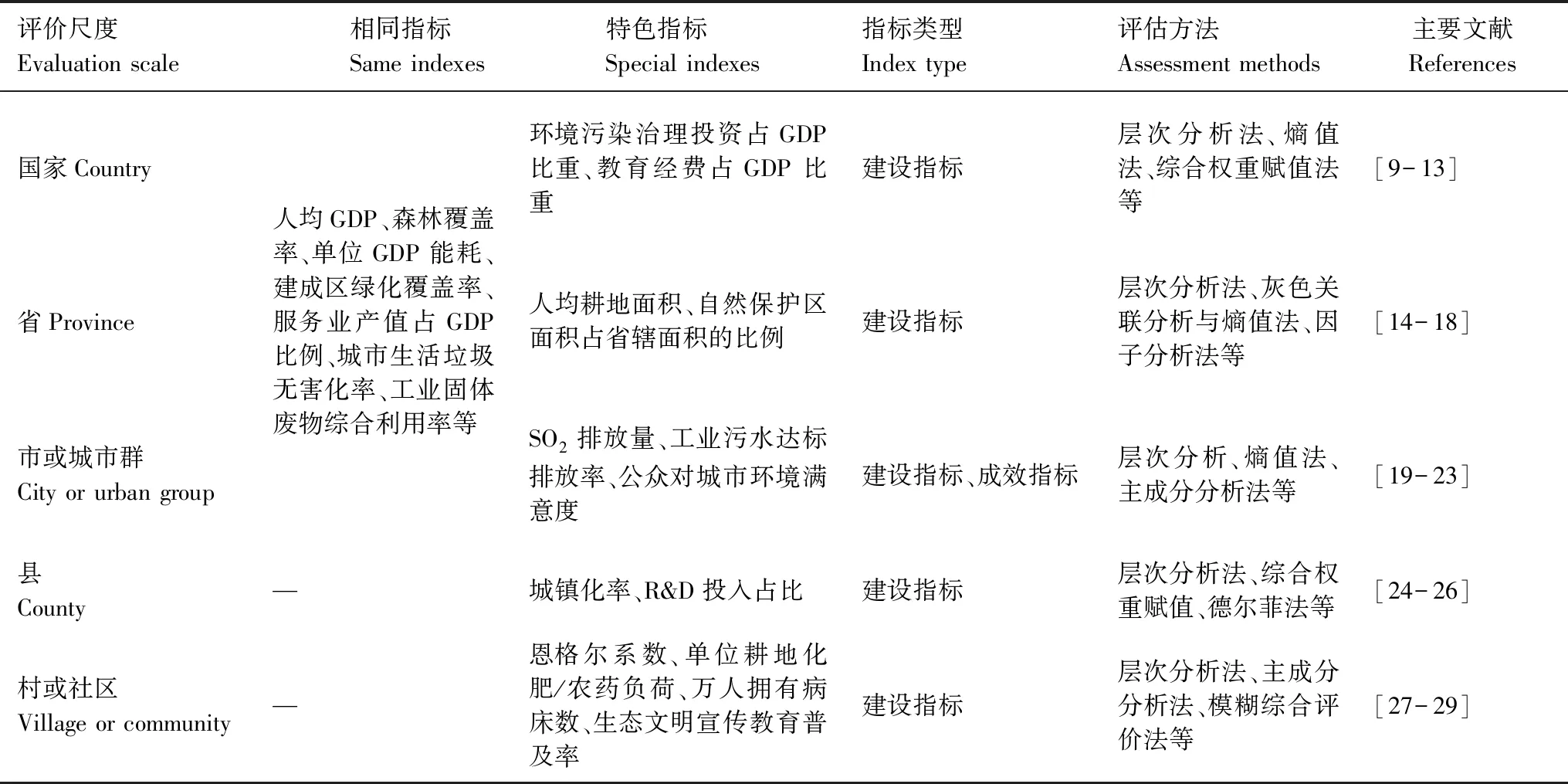

各类指标体系的文献数量表明,国家、省、市或城市群生态文明建设评价是研究热点。为进一步明晰各尺度指标差异,各选择10篇高引用文献进行分析、比较(表2),并结合党的十九大报告中关于生态文明建设的目标要求,将主要指标归纳为国土空间优化、资源环境友好、发展质量和文化制度建设四个方面(图7)。

综合表2和图7,国家和城市尺度中“建成区人口密度”和“恩格尔系数”等指标出现频次明显高于省尺度,而“环境教育普及率”和“公众对城市环境的满意度”等频次较少;省尺度的“人均耕地面积”、“城镇居民人均可支配收入”等频次较高,“建成区人口密度”和“恩格尔系数”等频次较低。在资源环境方面,各尺度设置指标均较多,如“单位GDP能耗/水耗”、“城市生活垃圾无害化率”、“工业固体废物综合利用率”等出现频次均较高;文化制度方面,具体指标少、差异性大,尚未形成成熟的量化体系,需要学者进一步探索。

图7 生态文明建设主要尺度评价指标出现频次Fig.7 Frequency of main scale of ecological civilization construction evaluation index

根据指标量化特点,本文将现有指标分为建设指标和成效指标两类。建设指标是对生态文明建设现状的评价,选择指标现状值作为定量的评价依据,如单位GDP能耗、森林覆盖率等,其评估结果只能反映当前建设水平,无法体现一段时间内区域生态文明的建设成效和努力程度,是一种静态指标。与建设指标不同,成效指标采用现状值与过去值的差值作为量化依据,如化学需氧量排放总量减少、人均农业增加值等,其评价结果反映了区域进步水平,是一种长期的、动态评价。如项赟等[8]采用成效指标评估了江苏、广东两省2011年较2010年的生态文明建设进步情况。表2显示,目前评价体系多以建设指标为主,为改善评价效果,未来研究应更多采用成效指标或动态评估等方法,以增加评价结果的时空对比性。

表2 各评价尺度生态文明建设评价指标体系比较

3.2.2政府颁布的生态文明指标体系

为促进各地生态文明建设,我国各部委也相继颁布并实施了一系列相关指标体系。对政府颁布的生态文明相关评价指标体系的比较见表3。

可持续发展评价指标体系涉及社会、经济、环境等方面,关注国家尺度的可持续发展能力,颁布时间早,并成功引入层次分析法,为后期其他生态文明评价体系的构建提供了重要参考依据。

《国家生态文明建设试点示范区指标》和《国家生态文明先行示范区建设目标体系》,分别用于指导各地生态文明试点的建设和首批100个生态文明先行示范区的确定,二者指标类型和评价方法差异较大。前者除建设指标外也包含成效指标,如资源产出增加率,并结合主体功能区差异设置不同的建设目标,强调了评价的区域背景差异性;后者全部采用建设指标,通过指标的基本值、目标值及二者的变化率体现区域生态文明建设的努力程度。

《生态文明建设目标评价考核办法》是我国政府最新颁布实施的、一套适用于各地生态文明建设状况评估的考核体制,采用年度评价和五年考核相结合的方式进行评估,分别依据《绿色发展指标体系》和《生态文明建设考核目标指标》实施评估。《生态文明建设考核目标指标》以成效指标为主,采用目标打分制综合考核各地区5年内目标完成情况,兼顾了评价的长期性和动态性。该指标体系以“十三五”规划《纲要》确定的资源环境约束性条件为主要考核目标,而如何公平、合理地分配各地考核目标,还亟待学者和决策者们深入探讨。同时,采用综合指数法和目标打分法对各地建设情况进行评估,指标权重的合理与否将直接影响评估效果。因此,各指标权重的分配及评估方法的选择仍需更多案例验证。

《循环经济评价指标体系》和《绿色城市评价指标》指标设置各有侧重,前者主要考察各领域资源循环利用、能源资源减量、过程及末端废弃物利用等情况,后者则重点关注城市生产、生活和环境质量等方面的绿色发展质量。循环经济和绿色发展是生态文明的建设目标,其评价指标也将成为生态文明建设评价指标的重要补充。

总的来看,政府颁布实施的生态文明建设相关指标体系主要适用于省、市尺度,部分兼顾了评价的长期性和动态性,但在评估方法及指标权重确定等方面的研究还需进一步完善。

3.3 生态文明建设评估方法

生态文明建设评价方法众多且各有优劣,对文献中常见评估方法进行归纳比较,具体如表4。

层次分析法和熵值法是目前较为常用的指标赋权方法。层次分析法由专家打分确定指标的权重,具有较强的主观性,适用于多级评价指标体系。而熵值法的指标权重完全依赖于样本的离散程度,不考虑人类主观意愿,评价结果客观性强。为保证指标权重的合理分配,学者们有时会采用二者综合的方法。

生态文明建设涉及环境、经济、文化、制度等多方面,指标的选择与量化是评价的关键。目前常用的评价方法包括主成分分析法、综合指数法、灰色关联分析法等,但这些方法仍存在一定缺陷,需要学者们不断改进。

另外,“大数据”方法通过对海量数据的搜集和分析,克服了传统分析方法数据量有限、结果说服性不强等缺陷,近年来广泛应用于各个领域[36]。生态文明建设评价涉及因素多,需兼顾区域发展的差异性及建设过程的长期性,更离不开大量数据的支撑。因此,未来应更加关注 “大数据”等方法在该领域的拓展应用。

表4 生态文明建设评估方法比较

4 结论与展望

文献网络分析表明,中国作为生态文明概念的提出者和倡导者,在该研究领域具有重要的国际影响力。国内外研究关注焦点不同,国外研究主要探讨中国提出生态文明的背景、意义及其与可持续发展、低碳经济的关系。国内学者则从生态文明内涵的界定和扩展、生态文明建设评价指标体系及评估方法等方面展开。综合国内外学者观点,生态文明是中国从系统角度提出的可持续发展理念,并通过将其作为经济、政治、文化、社会建设的基础支撑而形成的实践模式,它将为人类实现可持续发展目标提供范式。

生态文明各研究主题现状分析表明,生态文明内涵正随着我国生态文明建设进程的推进日趋完善,生态文明建设评价是当前学者们的研究热点,但在尺度、趋势、评价体系及方法等方面还需进一步做以下几方面的深化与拓展:

(1)现有评价指标体系主要适用于省、市,对国家、县、村及社区尺度的评价相对欠缺;且不同尺度评价指标重复性高,缺乏尺度特色。今后应注重国家尺度的整体性评价,增加小尺度评价体系的构建,并根据不同尺度生态文明的建设重点及数据的可获得性,设置更多特色指标,突出不同评价尺度的差异性。

(2)现有评价倾向于静态评估,评估结果仅能反映当前生态文明建设水平,无法体现区域生态文明建设的努力程度及变化趋势。未来研究应考虑使用成效指标或动态评估方法,更加关注评价的长期性和动态性,增加评价结果的时空对比性。

(3)指标选择及其权重确定方法较多,但仍存在一定缺陷,尚未形成规范体系。需要学者不断完善并丰富生态文明建设评价方法体系,为生态文明建设持续推进提供理论支撑和科学依据。

(4)生态文明建设管理体系方面的研究还需加强,未来还应在大数据互联环境及多学科交叉研究的支持下积极开展相关的管理机制、模式、方法及策略的创新整合研究。

致谢:感谢中国科学院生态环境研究中心欧阳志云研究员对本研究的帮助。