青藏高原气候变化对农牧民开垦的影响

2019-07-05阎建忠

杨 柳,阎建忠,王 盼,王 宏

西南大学资源环境学院, 重庆 400715

青藏高原是全球气候变化研究热点区域[1- 2],是全球气候变化的启动区和敏感区[3- 4]。该地区在1980年后发生了暖突变[5],持续变暖趋势明显,1971—2011年期间达到了0.039℃/a,增温幅度显著高于我国其他地区,且增温以冬季最为明显,主要增温区位于高海拔地区[6- 9]。该地区降水量的变化呈波动式增加,增长率为0.67 mm/a,且1986年以后降水增加更为显著[10- 11]。同时,降水量空间分布差异十分显著且季节分配不均[12]。随着气温、降水的变化,该地区在20世纪80年代中后期气候条件由暖干型向暖湿型突变[13- 14]。此外,该地区极端高温事件(热昼、热夜和持续暖期)频次呈增加态势,极端低温事件(冷昼、冷夜、持续冷期、霜日和冰冻日)频次显著降低,且下降率高于增长率[2,15- 16]。

以变暖为主的气候变化使当地热量资源得以改善,从而使青藏高原适宜耕种的土地面积增加。张戈丽等运用种植适宜性模型,发现西藏适宜耕种面积在1970—2000年间增加了870 km2,适宜耕种土地向原有耕地上限扩张,扩张区域主要分布在农牧交错带上[17]。利用遥感影像和GIS工具,一些研究发现近30多年来青藏高原耕地面积扩张明显,且农牧交错带是耕地增加的主要区域。杨春艳等[18]利用4期遥感影像数据,采用土地利用动态度、土地利用区位指数和土地区域差异模型,对1980—2010年西藏耕地面积时空变化进行研究,结果表明,耕地面积总体呈增加态势,相对增加较快的是昌都地区,而昌都地区是西藏的主要牧区之一。摆万奇等[19]运用同样的方法研究了1976—2011年西藏拉萨河流域耕地的时空变化,结果也表明耕地增加主要来自草地,且耕地扩张不断向更高海拔和更大坡度的范围推进。同样地,Shen等[20]研究了西藏南部地区的作物气候生产力和耕地分布的时空变化,结果表明气候变化使该地区物候作物气候生产力提高,耕地面积增加且向高海拔地区和更北的地方扩张;Wu等[21]通过对天祝县的研究也可以发现该地区耕地以每年2.34%的速率递增,且增加的耕地主要来源于草地。因此,青藏高原的农牧民有极大的可能性采取开垦策略以适应气候变化。

然而,农牧民也有极大的可能性不选择开垦,主要的原因在于:第一,气候变化带来的负面影响会加剧青藏高原农业的脆弱性,导致作物单产下降[22]。主要体现在:极端高温事件频发,导致鼠虫草害等自然灾害和干旱发生频率增加;高温不仅增加了作物病虫害的范围和强度[23- 24],还使得作物灌浆期缩短,农作物抗寒能力减弱[25];气温升高加快了土壤有机质的分解,促使土壤肥力下降[26]。第二,随着城市化进程的加快,青藏高原同时面临劳动力析出和劳动力价格上涨的问题,农牧民更愿意追求生计多样化,从而导致耕地撂荒现象明显[27- 28]。第三,在青藏高原农区耕地大多处于饱和状态,无地可垦[29]。第四,开垦耕地需要较高的费用(如追加灌溉、平整土地等投资)。农牧民的行为是风险规避型[30],为降低风险,他们往往选择集约化利用耕地,而不是开垦。

青藏高原是生态脆弱区,农牧交错带草地的垦殖会导致草地退化和沙漠化,并且不可逆转。研究气候变化背景下青藏高原农牧民是否会采取开垦耕地的适应策略,不仅仅涉及当地农牧民的生计和气候变化适应策略,也和区域的可持续发展息息相关。对于青藏高原气候变化背景下的垦殖,目前虽然有少量区域尺度的模型模拟和遥感调查,但一直缺少对农牧民是否开垦以及开垦原因的实证研究,牧民如何平衡气候变化带来的开垦机遇、风险以及人口压力,仍然缺少认识。本文拟以青藏高原的“一江两河”地区、河湟谷地以及川西地区的壤塘县为研究区,调查气候变化和劳动力析出背景下农牧民的耕地开垦情况,并定量研究气候变化对农牧民开垦耕地的影响。论文由以下几个部分组成,第二部分介绍了研究区的情况和调查方法;第三部分是模型选择与变量设定;第四部分是研究结果;最后是讨论和结论。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

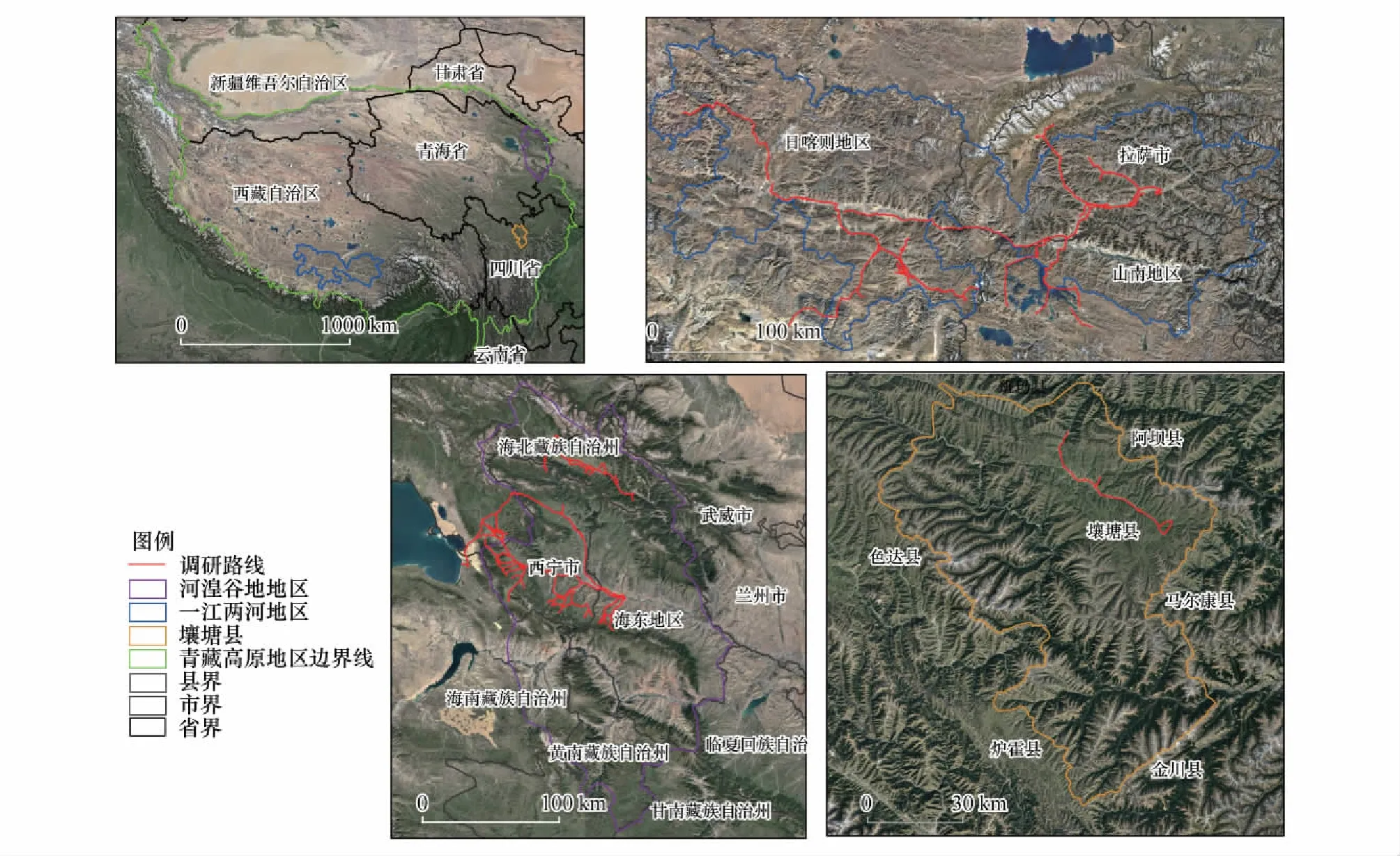

青藏高原(73°19′—104°47′E,26°00′—39°47′N)幅员面积约250×104km2,占全国总面积的26.8%,平均海拔4383 m。该地区辐射强,日照时间长,气温低且日较差大,积温少;干湿分明,多夜雨;冬季干冷漫长,大风多;夏季温凉多雨,冰雹多。青藏高原产粮区主要包括西藏自治区、青海省和川西地区,因此本文选择这3个地区的典型区域作为研究区(图1)。

图1 研究区图及调研路线Fig.1 Location of the study area & map of inspection line

“一江两河”地区(87°00′—92°35′E,28°20′—31°20′N)是指西藏自治区雅鲁藏布江中游及其支流拉萨河和年楚河中下游的河谷地区,位于藏南湖盆谷地,幅员面积逾6.57×104km2(占西藏自治区总面积的5.47%),海拔多在2700—4200 m之间。气候属于高原温带季风半干旱气候,年均气温在4.7—8.3℃之间,全年日照时数为2800—3300 h,年降水量在251.7—580.0 mm之间,蒸发量大,约为降水量的4—5倍。该地区下辖拉萨、山南、日喀则3个地市的18个县(市、区),农牧业发达,农作物以青稞、小麦、油菜为主,牲畜包括牦牛、犏牛、奶牛、马和绵羊。据2017西藏统计年鉴可知,2016年,该地区耕地面积达16.17×104hm2,占西藏总耕地面积的67.92%;农作物播种面积为16.47×104hm2,占西藏农作物播种总面积的63.85%;农业产值为81.92×104万元,占西藏农业总产值的50.43%;粮食产量为93.78×104t,约占西藏粮食产量的72.07%。

河湟谷地(100°—103°E,35°—38°N)地处青藏高原东北缘、青海省的东北部,位于黄河及其支流湟水河河谷地区域,幅员面积3.5×104km2(占青海省总面积的4.85%),海拔在1689—5218 m之间。该区域属于典型的干旱、半干旱大陆性气候,年日照时数在2600—3000 h之间,年平均温度在5—9℃之间,年平均降水量在252—535 mm之间。该地区下辖西宁市、海东市、海北藏族自治州、黄南藏族自治州和海南藏族自治州的17个区县,农牧业较发达,农作物以小麦、青稞、玉米、油菜和枸杞为主,牲畜主要包括绵羊、山羊和猪。据2017青海统计年鉴可知,2016年,该地区耕地面积约为41.82×104hm2,约占青海省总耕地面积的71.07%;粮食产量约为82.74×104t,约占青海省粮食总产量的79.98%;农业总产值约为116.71亿元,约占青海省农业总产值的51.94%。

壤塘县(100°30′57″—101°29′16″E,31°28′14″—32°41′38″N)是川西北牧区的重要组成部分,地处青藏高原东南边缘、川西北高原的西北部,位于大渡河上游。该地区幅员面积6606 km2,平均海拔3280 m以上。该地区气候属于高寒大陆性季风气候,年均气温在2.2—7.5℃之间,年日照数2607.4—3036 h,年蒸发量1132.4 mm,年降水量在666.9—790 mm之间,雨热同期,干湿季节分明;无霜期短。该地区耕地18.82 km2,占全县幅员面积的0.28%;天然草原面积4189 km2,占全县幅员面积的63.41%。该地区养殖的牲畜主要包括牦牛、藏羊、马、黄牛和藏猪,农作物主要以青稞、小麦、油菜为主。据2016年阿坝州年鉴可知,2015年,农作物实际播种面积18.42 km2,其中粮食作物播面积为15.79 km2,总产量3114 t;经济作物播面积1.59 km2,总产量264 t;农村经济总收入26891.51万元,农牧民人均纯收入6413元。

1.2 数据来源

本文所用数据来自于三轮调查。课题组分别于2015年7月—8月、2016年7月—8月和2017年7月—8月对“一江两河”地区、壤塘县和河湟谷地进行入户调查,采用分层随机抽样的方法。课题组首先在每个调研区进行为期7天的预调研,结合农牧民回答情况,修改完善问卷,然后开展正式调研。首先,与当地农牧局进行座谈,结合当地社会经济、交通及农业状况确定样本县和样本乡。其次,通过与负责农牧业的乡长商谈,在每个乡的农牧交错带上随机抽取了3—5个半农半牧村。入户问卷调查分为两步。第一步,与村长等村干部及相关知情人士进行半结构式访谈,充分掌握该村的主要情况,主要包括气候变化情况、自然灾害、耕地变化情况、作物种植情况、牲畜养殖情况等。第二步,采用参与式农村调查评估法中的半结构式访谈进行农牧民问卷调查。在一江两河地区和壤塘县,由于调研区域幅员面积较大,农牧户主要居住在帐篷中,居住较分散,访谈难度较大,因此,以随机抽样的方式在每个村调查10户左右;在河湟谷地,由于基础建设较为完善,农牧民分布较为集中,因此在每个村调查20户左右。为了避免调查过程中的失误,在预调研前对每个调查员进行了培训。如,在问及农牧民感知气候情况时,调查员给予多项选项(升高、降低、不变)供农牧民选择;由于青藏高原在20世纪80年代后期发生暖突变,因此在问及农牧民开垦情况的时间点均在1980年以后。为确保问卷质量,调查对象多为户主,且年龄多处于40—50之间。每户问卷调查时间控制在1—2 h之内(主要为了避免农牧民反感,时间过长农牧民不愿配合),同时聘请3名藏族学生作为语言翻译。

问卷调查内容主要包括:人力资本(家庭人口、受教育水平、年龄等)、自然资本(经营的耕地块数等)、物质资本(牲畜数量等)、金融资本(政府补贴、采集虫草收入、非农收入等)、社会资本(住宅距集市距离、可否获得借贷机会等)、农牧民感知气候情况(主要是近10—30年的情况)和农牧民开垦情况等。野外调查在问及农牧民开垦原因时除去了与气候变化相关的选项(如气候变化会使适宜耕种面积扩大等具有导向型的选项),这是因为农牧民的受教育程度普遍相对较低,对气候变化产生的相应结果认识较为薄弱。经清理,共获得861份有效问卷,考虑到计量分析的必要,且河湟谷地同村农户相似性较大,故每村随机选取10户作为研究对象。最终,共获得605份问卷,其中一江两河地区188份,壤塘县169份,河湟谷地248份。

2 模型选择与变量设定

2.1 模型的选择

本文旨在基于可持续生计框架研究气候变化背景下农牧民的开垦决策。由于因变量为离散的二值选择型变量,即开垦或不开垦,故采用Probit模型进行计量分析。基于此,本文将计量模型设定如下:

P(Yi=1)=Pi=Φ{α+β(Xi)+γ(Zi)+ε}

(1)

式中,Y是耕地利用方式/农牧民适应策略指标;X为农牧民感知气候变化指标;Z为控制变量矩阵,即各项生计资本指标,包括自然资本、人力资本、金融资本、物质资本和社会资本,ε是具有正态分布特征的随机扰动项。

考虑到估计结果的稳健性,本文应用Robust进行校正;由于青藏高原具有复杂多样的地形条件,且经济条件也有明显的差异,具体表现在地区之间的差异,故以地区(即“一江两河”地区、壤塘县和河湟谷地)为单位来解决空间自相关问题,并用Cluster来进行校正。运用软件STATA 12.0进行统计、计量分析。

2.2 变量的设定

2.2.1解释变量的选取

气候变化通过对生计资本的直接影响,进而影响农牧民所采取的适应策略[31],故本文以五大类生计资本(人力资本、金融资本、社会资本、自然资本和物质资本)为控制变量进行研究。

虽然农牧民对气候的感知与实测数据不一定一致[32- 33],但诸多研究表明农牧民气候感知是影响其响应行为的关键因素[34]。当农牧民感知气候变化所带来的风险和适应能力较低时,农牧民参与适应行为的可能性降低;相反,当农牧民感知气候变化强烈时,农牧民便会采取适应策略[35]。本文将农牧民气候感知分为三类:季节性感知、气象感知、风险感知,并从这三个角度来选取了农牧民感知气候指标。

除了气候变化的影响,在日益增长的人口压力影响下,青藏高原的农牧民不得不开垦以满足对饲草的需求[29,36- 37]。气候变暖导致灌木丛入侵高山草甸,影响了牧草的生长[38]。且在放牧规模不断扩大,国家禁牧、休牧、轮牧政策的影响下,致使牧草供给十分短缺[39]。同时,陶娟平等[40]认为人口数量对土地开垦起着促进作用,人口增加会扩大土地开垦范围。故选取家庭总人口和牲畜数量作为人口压力的指标。

青藏高原越来越多的农民接受和从事非农业活动[41],这就导致在农忙季节的劳动力短缺。而且,我国农村转移的劳动力以受教育程度较高的青壮年为主[42- 43],这就导致参与农作的劳动力呈现老龄化和女性化的趋势[44- 45],劳动力质量下降[46],开垦的可能性就会降低。故选取了人均打工月收入为农户家庭参与非农工作的指标。

采集虫草作为青藏高原特有的行业,需要考虑采集虫草与农作之间也存在劳动力竞争的关系,因此,选取了指标采集虫草收入指标。具体地,各研究变量的描述性统计见表1。

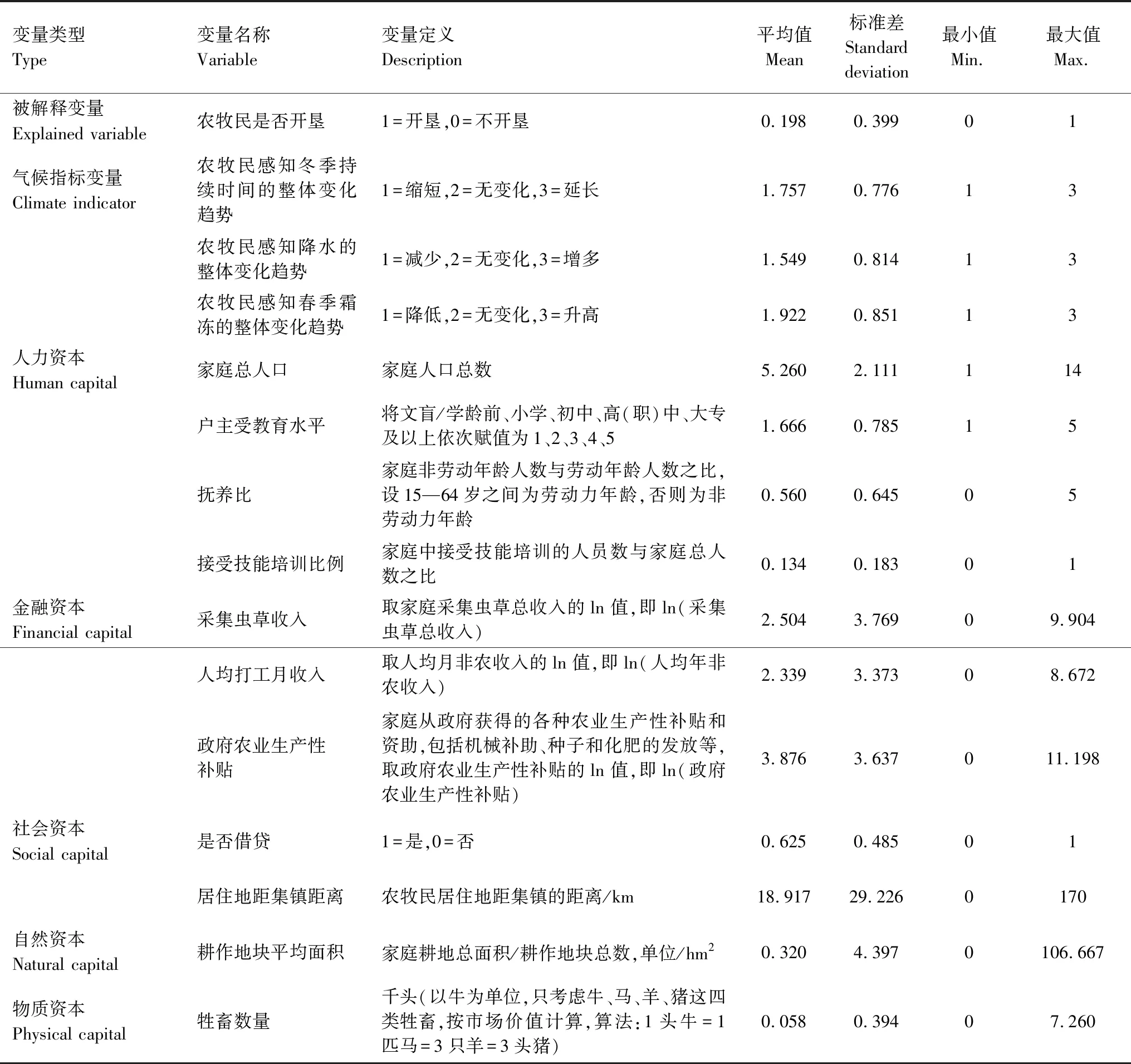

表1 研究变量描述性统计(n=605)

2.2.2解释变量间共线性检验

为防止解释变量间存在多重共线性问题,本文利用Pearson相关系数、容忍度(Tolerance)和方差膨胀因子(VIF)来进行检验。根据Pearson相关性分析结果显示,居住地距集镇距离和政府农业生产性补贴之间的相关系数绝对值最高,为0.3505<0.8;政府农业生产性补贴的容忍度最低,为0.7105>0.1,而其方差膨胀因子最高,为1.41<10。综合以上三类检验指标,说明解释变量之间不存在多重共线性问题,不会对模型的分析造成影响。

3 结果分析

3.1 农牧民感知气候变化

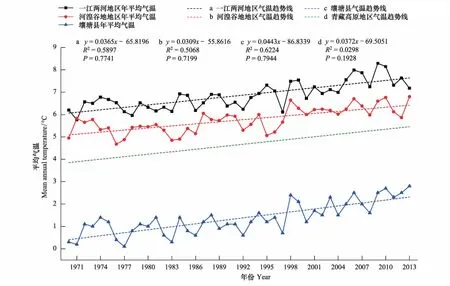

除了降水情况和极端低温天气的感知,研究区样本农牧民感知情况与气象站数据基本相符(表2、图2、图3)。农牧民对极端高温天气感知最为准确,干旱增多,而对于极端低温天气感知不明显;对季节性变化感知较为明显,夏季时间延长,冬季时间缩短;对气温变化的感知能力强于对降水变化的感知,94.31%的农牧民感知气温上升,仅有21.60%的农牧民感知降水增多,这一结果与赵雪雁和侯向阳等的研究结果一致[47- 48]。绝大多数农牧民感知气候条件仍是“暖干型”气候。可能的原因在于以下两个方面:一方面,虽然气象数据显示每年降雨量增加,但当地降雨频次降低、降雨强度增加且多为夜雨,因此农牧民感知对降水变化感知不明显;另一方面,农户的气候感知受其记忆时段和参考基准影响,通过实际的降雨量数据我们可以发现每年的平均降雨量不稳定,呈波动式增加态势,且波动幅度较大。

表2 研究区样本农牧民感知气候变化情况/户

图2 1970—2013年青藏高原温度变化图Fig.2 Temperature change of the Tibetan Plateau during 1970—2013

图3 1970—2013年青藏高原降水量变化图Fig.3 Precipitation change of the Tibetan Plateau during 1970—2013

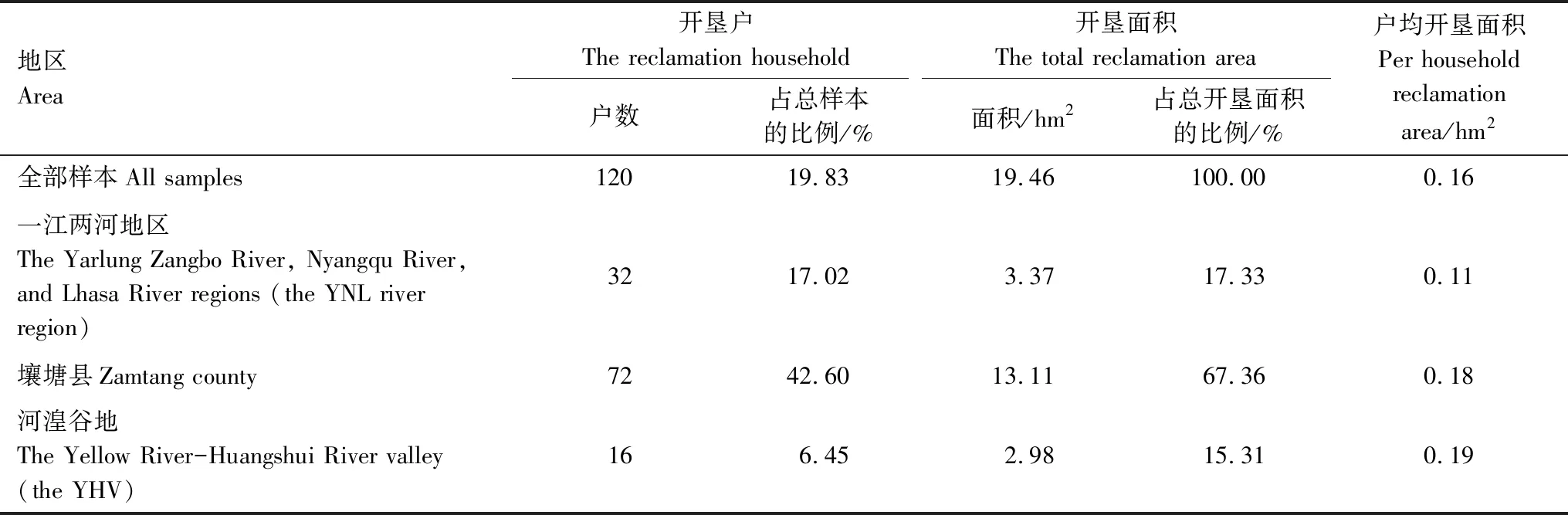

3.2 农牧民实际开垦情况

研究区样本农牧民开垦行为不明显,大多开垦面积较小。调研区域实际开垦的农牧民共有120户(占总样本数的19.80%),开垦总面积为19.46 hm2。其中,开垦面积在0.03—0.13 hm2之间的农牧民有79户,开垦面积大于0.13 hm2的有32户,开垦面积小于0.03 hm2的有9户。

壤塘县样本农牧民开垦行为最明显,河湟谷地户均开垦面积最大(表3)。壤塘县的开垦户数最多且开垦面积最大,户均开垦面积为0.18 hm2。壤塘县地处农牧交错带,为了满足其人口不断地增长与牲畜数量增加而造成的粮食需求,农牧民会开垦较大的面积。河湟谷地虽然开垦户数最少且开垦面积最小,但户均开垦面积最大,为0.19 hm2。

表3 研究区样本农牧民实际开垦情况

3.3 农牧民开垦与人口压力

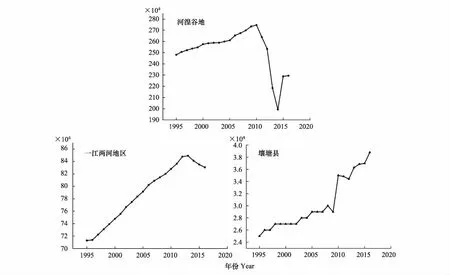

样本农牧民大多在2005—2016年发生开垦行为,占总开垦农户的60.83%。壤塘县在2010—2016年间开垦户数最多,高达44户,这可能与壤塘县2010—2011年间人口急剧增多有关(表4、图4)。同样地,在2010年之后河湟谷地的人口开始下降,也就几乎没有开垦行为了。一江两河地区样本农牧民主要集中在1995—2009年开垦,在这几年该地区的人口也处于直线上升状态。

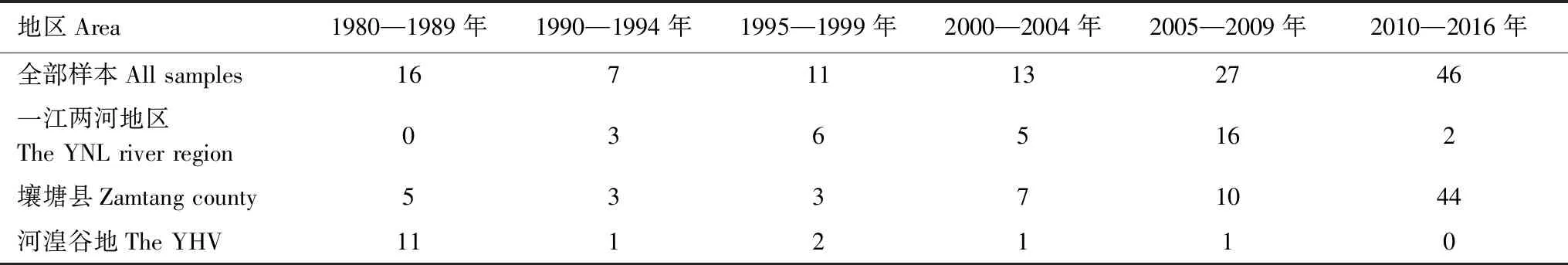

表4 研究区样本农牧民开垦年份情况

图4 1995—2016年青藏高原农村人口变化图Fig.4 The change of rural population of the Tibetan Plateau in 1995—2016

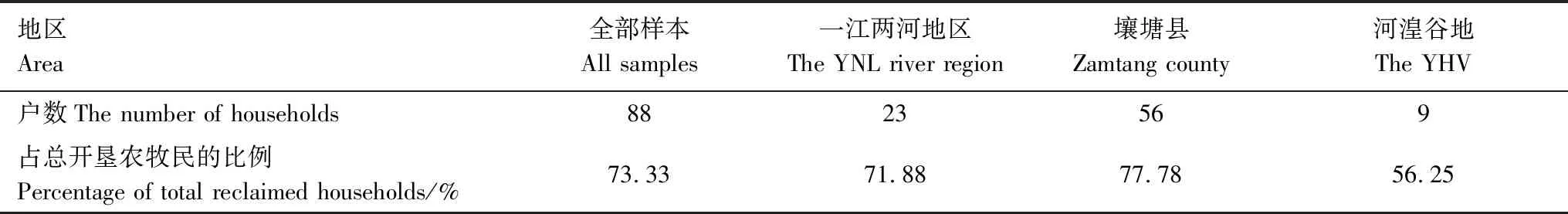

研究区样本农牧民开垦是人口压力(主要表现在家庭人口和牲畜数量的增加)导致的结果。问卷调查表明有88户(占总开垦农户的73.33%,表5)是因为人口压力而开垦(主要是为了自食和养殖牲畜)。同时,农牧民开垦地主要种植燕麦和青稞两种作物(表6),这也足以说明开垦的原因是人口压力。在壤塘县,有54户开垦农牧民种植了饲料性作物,而在一江两河地区,开垦农牧民主要种植粮食作物。

表5 研究区样本农牧民因人口压力而开垦的情况

表6 研究区样本农牧民开垦地种植作物情况/户

3.4 农牧民打工及其年收入情况

由于劳动力在农业和非农活动之间存在竞争关系,开垦农户的打工比例明显低于未开垦农户(表7)。从区域的差异来看,壤塘县的打工比例和打工年收入都是最低。这主要是因为壤塘县的农牧民的文化程度普遍偏低,多为文盲或者小学学历(占总人口数的92.90%),且大多数人不会说普通话,只会说藏语,这就导致了当地的农牧民很难非农就业。即使能够非农就业,其工资也处于较低水平的状态。此外,他们仍然抱有只要有饭吃有衣穿,就不愿意到其他地方去打工,或冒风险进入其他非农行业。该区域幅员面积较大,每个农牧民都拥有自己的草场,农牧民即使想从事非农行业,但距集镇距离较远,交通不便利;且由于非农劳动力市场信息不对称,农牧民无法获得非农就业信息,从而导致农牧民非农工作的可获得性低。相反,河湟谷地的打工比例在50%左右,打工年收入也是最高的。这主要是因为,河湟谷地第二三产业较其他两个地区要发达得多,农牧民的受教育水平较高、普通话好。

表7 研究区样本农牧民打工及其年收入情况

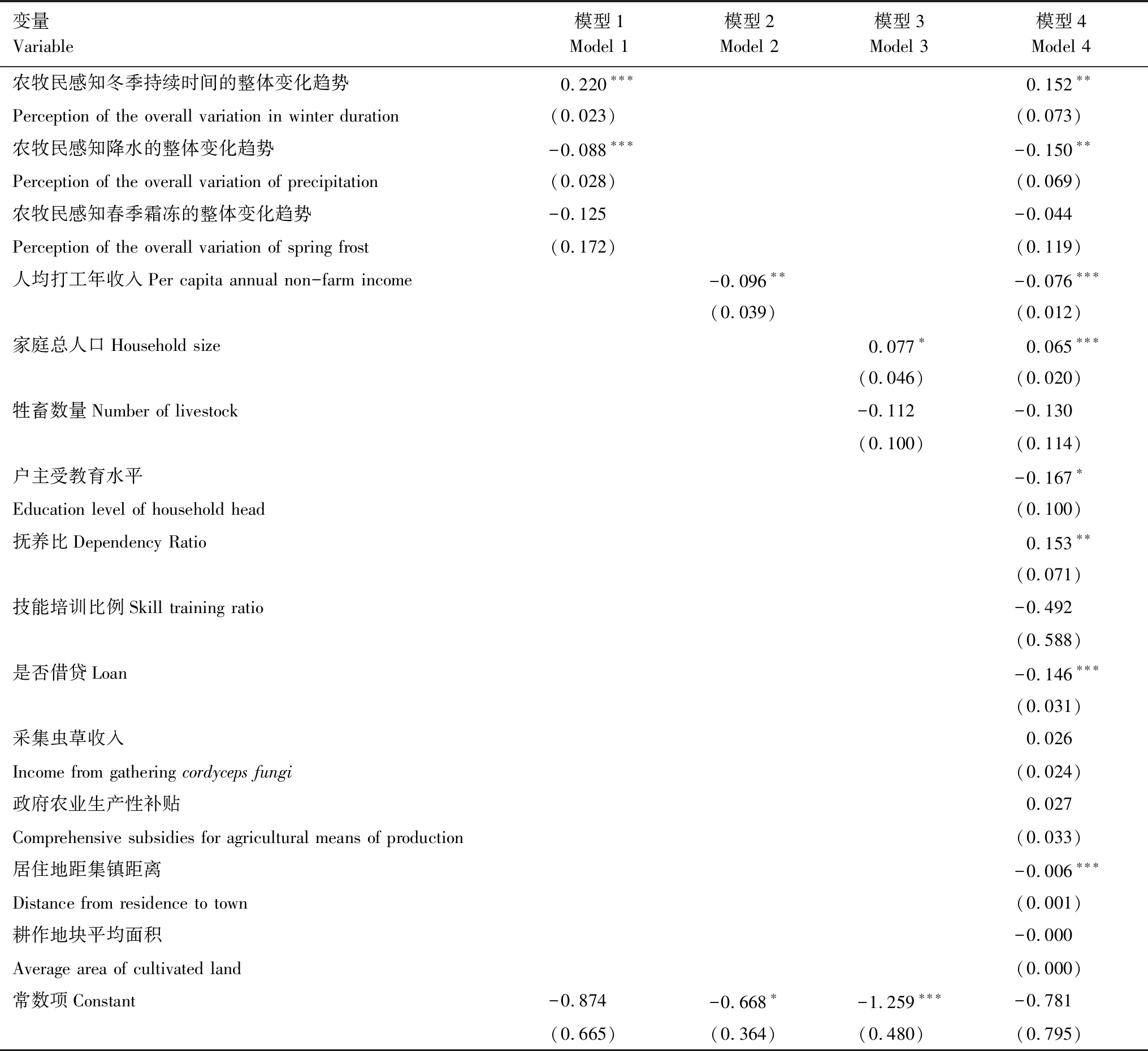

3.5 计量结果分析

本文使用STATA 12.0统计软件对影响农牧民开垦的因素进行回归分析,模型1仅纳入了农牧民感知气候变化情况,模型2仅纳入了家庭人均打工年收入情况,模型3仅纳入了人口压力相应指标(即家庭总人口及牲畜数量),计量结果如表8所示。

农牧民感知冬季持续时间的整体变化趋势与农牧民开垦行为呈显著正相关关系。当农牧民感知冬季持续时间越长时,他们会存储更多的粮食和饲料以满足越冬的需求,因此农牧民会倾向于开垦土地。

农牧民感知降水的整体变化趋势与农牧民开垦行为呈显著负相关关系。可能的解释是由于青藏高原较缺乏灌溉设施,当农牧民感知降水减少,农作物的产量就会降低,农牧民就不得不开垦以保障粮食产量。

人均打工年收入与农牧民开垦行为呈显著负相关关系。可能的解释为:第一,有非农业收入的农牧民不需要从开垦更多的耕地来获得更多的收入。第二,开垦需要较多的劳动力,由于家庭劳动力从事非农工作,从而限制了他们对农业(尤其是开垦)的投入。第三,由于青藏高原不存在农业劳动力市场,农牧民往往在农忙季节进行劳动力交换,因而不可能雇佣农业工人。

家庭总人口与农牧民开垦行为呈显著正相关关系。家庭总人口数量越多,对粮食的需求也就越大,因此农牧民倾向于开垦土地以获得足够多的粮食。

户主受教育水平与农牧民开垦行为呈显著负相关关系。这主要是因为受教育水平越高的农牧民有更大的机会去从事非农工作,从而会有更高的收入。

抚养比与农牧民开垦行为呈显著正相关关系。当家庭中需要抚养的人员比重越大,为了满足非劳动力人员的口粮需求,就增加了开垦耕地的概率。

是否借贷与农牧民开垦行为呈显著负相关关系。农牧民借钱大多是为了治病。当农牧民发生借贷时,就表明他们的健康状况较差,这就造成了农牧民家庭的劳动力短缺。开垦耕地需要大量的劳动力来实施并管理,劳动力的短缺就使得他们无法开垦更多的耕地。

居住地距集镇距离与农牧民开垦行为呈显著负相关关系。主要原因在于距离集镇较远的地方其海拔相对较高,适宜开垦的耕地较少,因此农牧民开垦的可能性较小。

表8 影响农牧民开垦的因素估计结果

***、**、*分别表示估计系数在1%、5%、10%的统计水平上显著;()中的数值代表Robust标准误差

4 讨论

以变暖为主的气候变化使青藏高原适宜耕种的土地面积增加,已有的研究采用气候模型和遥感调查,发现农牧交错带是耕地增加的主要区域[17- 21]。本文利用青藏高原三个主要产粮区的农户调查数据,证实了气候变化驱动了耕地的开垦。受气候变化影响,在有地可垦且非农化程度不高的地区,农牧民开垦才被作为一种主要的适应策略[29]。在尼日尔,受频繁干旱和强风的影响,土壤肥力低下,但由于长期高温且有可开垦的土地,农户往往扩大种植面积来弥补作物产量下降[49]。气候变暖,为我国北方地区创造了开垦的有利条件,Dong等[50]发现气候变化影响着耕地的变化,尤其是在内蒙古东部和东北地区。在内蒙古,由于草场退化,农牧交错带上的农牧民会开垦天然草地[27,39]。

在研究区,人口压力也是开垦耕地的重要原因。气候变暖使当地的牧草退化现象明显,加之受当地政府禁牧政策的影响,农牧民拥有的草场的面积较以往少得多。较大的家庭规模和牲畜数量增加了当地农牧民人口压力,农牧民不得不采取生计多样化或开垦措施。然而,当地农牧民受教育程度较低,且语言不通,往往阻碍了其生计多样化。同时,虽然调研数据表明农牧民借贷现象较为普遍(占总样本农牧民的65.50%),但多是为了维持日常生活。这与Yan等[41]研究相似,在高原地区,阻碍农牧民从事非农活动的因素在于以下四点:没有技能,文盲,缺乏资金,缺乏社会网络。在其他地区,也有类似发现。在撒哈拉地区,Vliet等[29]发现与气候变化、社会经济因素以及土地产权相比,人口的增长是耕地扩张的主要原因。在印度,在人口增长与粮食生产矛盾日益加剧的情况下,农户不断地开垦土地以满足需要[36]。在内蒙古,由于草地质量下降且放牧规模扩大,农牧民也会采取开垦举措[39]。

农牧民非农工资越高,其开垦的可能性就越低。这与Clay等[51]、Holden等[52]的研究一致,劳动力析出导致非农劳动力与农业劳动力之间存在竞争,且较高的非农收入降低了农牧民从事农牧业的积极性,从而降低了农牧民的开垦意愿。Goldstein等的研究表明[53]青藏高原的农牧民已经越来越能够接受高收入的非农工作,而且这种趋势将会继续。

在气候变化背景下,一江两河地区将开垦作为适应策略的较少。这与诸多研究相似,在气候变化背景下,以农业为主导的地区由于存在诸多的非农就业机会或耕地处于饱和状态,农户更多地选择了耕地集约化和生计多样化适应策略[54- 56]。发现壤塘县是开垦户数多、开垦面积最大的区域,而河湟谷地开垦最少。不难理解,壤塘县处于农牧交错带上,农牧民将畜牧业作为主要的生计活动,因此,为了满足牲畜养殖的需要,他们会开垦更多的土地。而河湟谷地的第二、第三产业较发达,农牧民愿意从事更高收入的非农活动,且受国家禁垦管制,他们开垦最少。

在其他国家和地区,气候变化下农牧民更多地采取耕地集约化策略或从事生计多样化。如在尼泊尔朱姆拉区,气候向暖干型变化,加之受资产基础和社会服务较差、适宜种植土地面积锐减等因素的限制,大多数农户选择种植多样化的作物(如种植抗旱作物和蔬菜),且倾向于从事高收入的非农活动,此外,中上等经济条件的农户还会撂荒原有耕地并购买有灌溉设施的土地[55]。在伊朗,在过去50年中经历了近27次干旱,为维持并提高农业生产率,农户不得不增加对耕地以及水资源的投资,具体表现在减少种植面积,改善灌溉设施、挖掘或深化水井、平整土地等[56]。在俄罗斯,农户大量种植抗霜冻和抗病性作物、使用天气预报以及增加对耕地的投资(如增加温室保护措施,引进新技术以保证灌溉,购置农用设备,增加有机肥和防虫剂的使用等)等[57]。在加拿大,降水量下降、蒸发蒸腾量大幅度增加、极端事件(热浪和干旱等)更加频繁,大多数农户采取的措施是使用省工型工具、改善灌溉条件、购买农业保险等[54,58]。其中,俄罗斯和加拿大是气候变化下受益的国家(主要表现在适宜耕种面积的增加)[59],与其他国家相比,这些地区的农户都更倾向于选择耕地集约化适应策略。

青藏高原是生态脆弱区[60],土地开垦对该地区造成的影响是不可逆的,因此,我们必须考虑土地开垦的生态效应。诸多研究表明,土地开垦是沙漠化的一个重要原因[61- 62]。Wang等[63]和Zhou[64]通过对青藏高原东北边缘地区的研究发现,人口压力促进了耕地的扩张,但是耕地的扩大和过度放牧导致草地退化现象严重,进而加剧了当地生态系统的脆弱性。同时,也有研究表明国家实施的禁牧轮牧休牧政策使土地沙化情况得到了改善[65]。因此,有必要控制农牧民放牧规模以及开垦行为。从调研数据可以发现仅有120户(占总样本数的19.80%)选择开垦,且大多农牧民开垦面积较小,多在0.03—0.13 hm2之间。然而,今后人口压力是否会增大,是否会促进耕地开垦,其环境效应如何,这些问题仍需开展持续的研究。

在野外调查中,与农牧局、乡镇、村组以及农户讨论了耕地开垦的监管问题及解决措施。结合多个尺度的意见以及本文的结果,为了防止耕地开垦,提出如下建议:(1)需要为当地农牧民提供非农就业机会,加快生计多样化的步伐;(2)提高灌溉水平,推行集约化农业;(3)政府和村集体对于集体所有的草地要加强监管,防止开垦;(4)对于贫困牧民,结合精准扶贫措施,提高其生活补助标准,降低其对耕地和草地资源的依赖。

5 结论

对于青藏高原气候变化背景下的垦殖,目前虽然有少量区域尺度的模型模拟和遥感调查,但一直缺少对农牧民是否开垦以及开垦原因的实证研究。本文通过对青藏高原的3个典型产粮区的调查数据分析,证实了农牧民开垦是气候变化和人口压力共同作用的结果。研究还发现该地区农牧民非农收入与农牧民的开垦行为呈显著负相关关系。随着城镇化不断地加快,农牧民对非农工作的认可度越来越高,加之政府的管制,使得开垦现象并不普遍。由于农牧民的开垦对青藏高原的生态环境极有可能造成不可逆的负面影响,应该提供更多的非农就业机会,促进农业集约化,加强监管,以降低开垦的可能性。