罗霄山区生态用地时空演变及其生态系统服务功能的响应

——以井冈山为例

2019-07-05璩路路刘彦随李裕瑞

璩路路,刘彦随,,*,周 扬,李裕瑞

1 北京师范大学地理科学学部,北京 100875 2 中国科学院精准扶贫评估研究中心,北京 100101 3 中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100101

土地利用/土地覆被变化(LUCC)作为全球化研究的重要领域,对环境和生态的作用越来越受到学者们的高度关注[1- 2],生态系统服务是生态系统与生态过程所形成及所维持的人类赖以生存的自然环境条件与效应[3]。LUCC与生态系统服务相互影响,相互制约,LUCC改变土地覆被状况并影响区域生态过程,使生态系统的结构和功能发生变化,进而造成生态系统服务价值的改变[4],土地利用变化和生态系统服务研究已成为当前地理学、生态学等领域研究的热点和重点方向[5]。生态用地是人类赖以生存的基本资源,为人类提供必需的生态服务空间,生态用地变化是土地利用变化的重要方面。新世纪以来,伴随着城镇化和工业化发展以及资源开发,导致流域生态破坏、自然植被锐减、人居环境恶化等,改变了生态用地的时空布局,破坏了自然生态系统服务功能[6- 7]。因此,保护生态用地,退还生态用地空间,恢复生态破坏地带,认识和探讨生态用地的时空分布和形成机理,对维持区域生态平衡和引导经济社会可持续发展具有深远意义。

土地利用覆被变化驱动力研究,通过选用代表格局与过程的自然和人口、社会、经济、等人文方面建立关联性分析,利用相关性、多元线性回归、因子分析、主成分分析、灰色系统等方法[8- 11],较好的模拟了土地利用变化的可能原因,分析了驱动因子与土地利用变化的数量关系,但不能处理土地利用变化的空间变量。本研究引入Logistic回归模型和地理探测器模型较好的解决了这一问题。Logistic回归为每个自变量产生回归系数,通过空间上的变化概率去发现变化过程的可能原因;地理探测器通过检验变量空间分布的一致性,来探测变量间的因果关系,近年来有学者将地理探测器用于城市建设用地及农村居民点形成机理的研究[12- 13],本研究尝试引入生态用地的机理探测。

“生态用地”的概念最早是由我国学者董雅文提出,自然环境中具有生态防护功能的要素,其中,生态要素中的空间定位统称为生态用地[14]。石玉林在中国工程院咨询项目《西北地区水资源配置与生态环境保护》报告中对其作了进一步阐释。近年来,众多学者着眼于生态用地的分类体系,刘继来等基于生态用地能直接或间接提供生态服务功能,认为生态用地应包括林地、草地、水域及水利设施中的河流水面等[15]。喻锋等认为生态用地以生态系统服务主体功能为基础,可划分为湿地、森林、草地和其他生态土地四种类型[16]。王静等认为生态用地界定应将生态功能分区和土地利用 现状分类有机结合[17]。国外对生态用地的内涵没有统一的定论,一般上是从宏观上当成一个整体进行分类,如Bailey认为分类时把生态系统综合成较大的地理单元,并将其与周围有交互作用的单元联系起来[18];Rowe认为采用地理测绘等技术手段,基于生态学理论,通过识别单元类型来进行生态用地分类分级[19]。综合国内外学者对生态用地的定义,本文采用的生态用地包括林地、草地和水域。

山区乡村振兴和山区可持续发展是学界热议的焦点,山区是个地域综合体,包含自然属性和人为属性两个方面[20]。从山区发展的角度,山区政策对山区发展具有方向标作用,影响山区发展的另一个尤为明显的因素就是地学因素。陆大道等[21]将地学因素概括为:自然条件、区位条件、基础设施、资源基础和生态环境等。在生态文明建设和乡村振兴的背景下,理清生态用地变化,提高生态用地质量,实现山区绿水青山和山区乡村经济社会发展的共赢局面,成为当前亟待解决的问题。而山区相对于平原,自然资源丰富,但区位条件较差,生态环境脆弱,因此,山区的发展需要专项对应政策的指引。特别是生态文明建设以及习近平总书记“两山”重要思想的提出,全面理清山区的生态用地变化及其机理,提高山区发展政策制定和实施的精准性尤为迫切。井冈山市地处长江中游地带的罗霄山区,是典型的山地区域,区内分布有中低山和中山,地势起伏较大,同时也是国家重点保护区域,长期以来,生态建设一直受到关注[22],近年来,由于城镇化[23]以及森林资源的过度开采等,井冈山市大量的林草地等生态用地退减,对区域生态系统造成较大影响,有必要针对性研究井冈山市生态用地演化过程及生态服务功能响应并定量探测其演化的时空机理,这将对于丰富生态安全保护的时空路径研究提供重要参考。

1 研究区概况

井冈山市(113°59′E—114°18′E,26°13′N—26°52′N)位于长江南岸的罗霄山脉中段,南北向中山地貌带,地势为西南高东北低,由山地、丘陵和盆地组成,地形地貌复杂,沟壑纵横。地处中亚热带季风气候区,四季分明,雨热充沛,年均降水量为1889 mm,夏季平均气温为21℃,冬季平均气温为5℃,井冈山土地类型多样,林地所占比重较高,是国家级自然保护区和世界生物圈保护区。

2 数据与方法

2.1 数据来源及处理

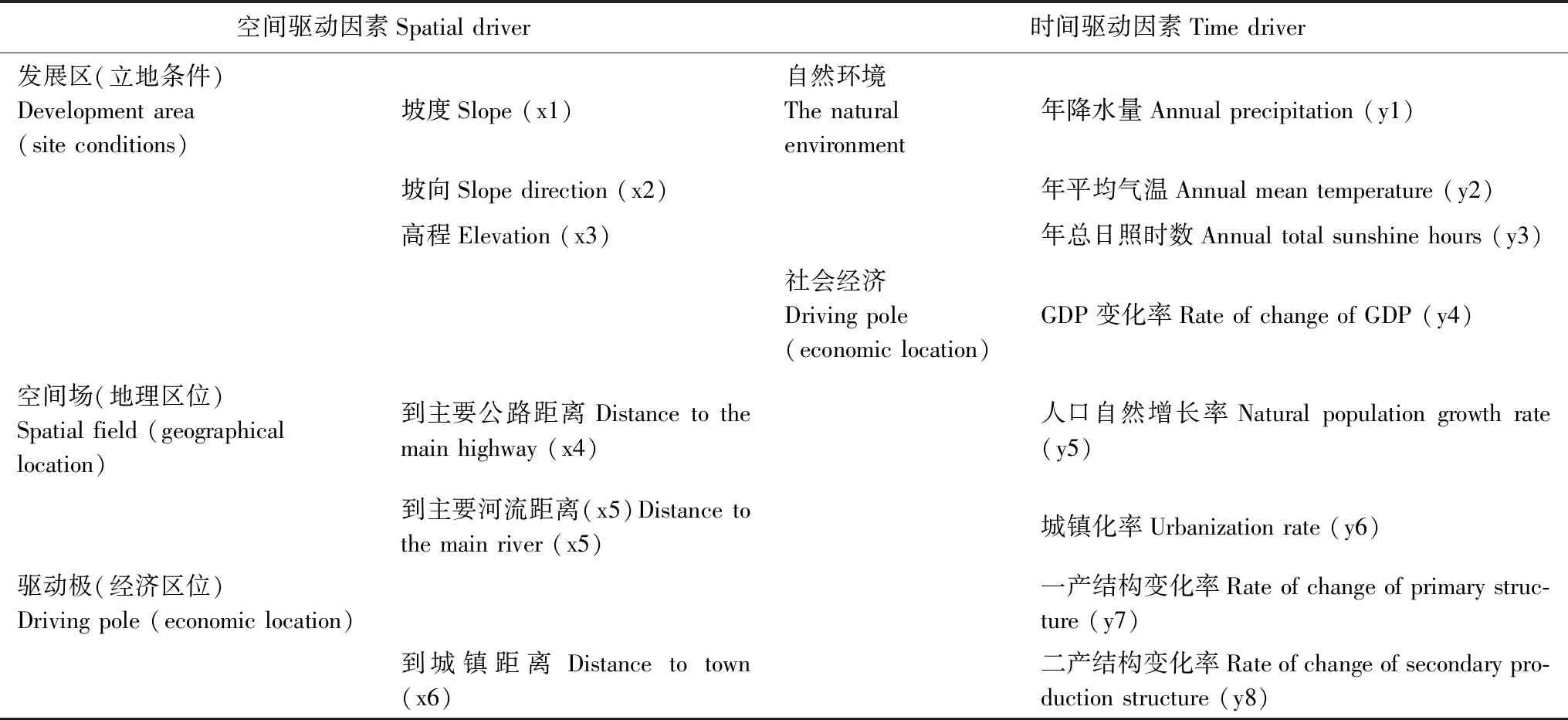

自20世纪80年代以来,井冈山经过30多年的发展,形成了以旅游业为主,相关产业为辅的经济社会发展格局,特别是2000年5月原井冈山市与原宁冈县合并组建新的井冈山市,经济发展进一步提速,近年来经济发展趋于平稳,因此,本文选用井冈山市1990、2000和2015年3个典型代表年作为研究区经济进入起步发展、快速发展和平稳发展的阶段,选取1990—2015年的3期Landsat系列卫星作为数据源,其中Landsat数据空间分辨率为30 m,时间分辨率为16 d, 来源于中国科学院计算机网络信息中心地理空间数据云平台(http://www.gscloud.cn), 应用ENVI5.0对井冈山市的遥感图像进行解译,图像经过几何纠正、图像增强等预处理,采用监督分类和人工目视解译,根据井冈山的山区特点,将土地覆被归类为6 种(林地、园地、水域、耕地、城乡建设用地和未利用土地),并结合Google Earth 对其分类结果进行精度检验,1990年、2000年和2015年Kappa系数分别为0.763、0.825、0.790,总体上达到了较好效果。本文研究数据库的建立,来源于中国学术期刊网络出版总库(CNKI), 以关键词“长江流域”、主题词“生态系统服务”检索2001—2018年发表的实证研究文献,并根据研究地和政策地的相似性,对文献进行筛选,得到可用文献19篇[6,22,24-39,41]。借助ArcGIS10.2软件平台建立井冈山生态用地及驱动因素数据库;DEM空间数据来源于国家地理信息中心,通过图像校正和坡向坡度分析,获取研究区的高程与坡向坡度区;距离最近城镇中心极距离及主要公路和主要河流距离场,通过将研究区矢量数据转化为0.5 km×0.5 km 的栅格网数据,利用GIS 空间邻域分析方法获取;由此,形成井冈山地区的极-场-区三级空间驱动因素(如表1所示),社会经济驱动因素数据来源于《江西统计年鉴》和《中国县(市) 经济社会统计年鉴》,自然环境数据来自中国科学院地理科学与资源研究的地球系统科学数据共享平台。

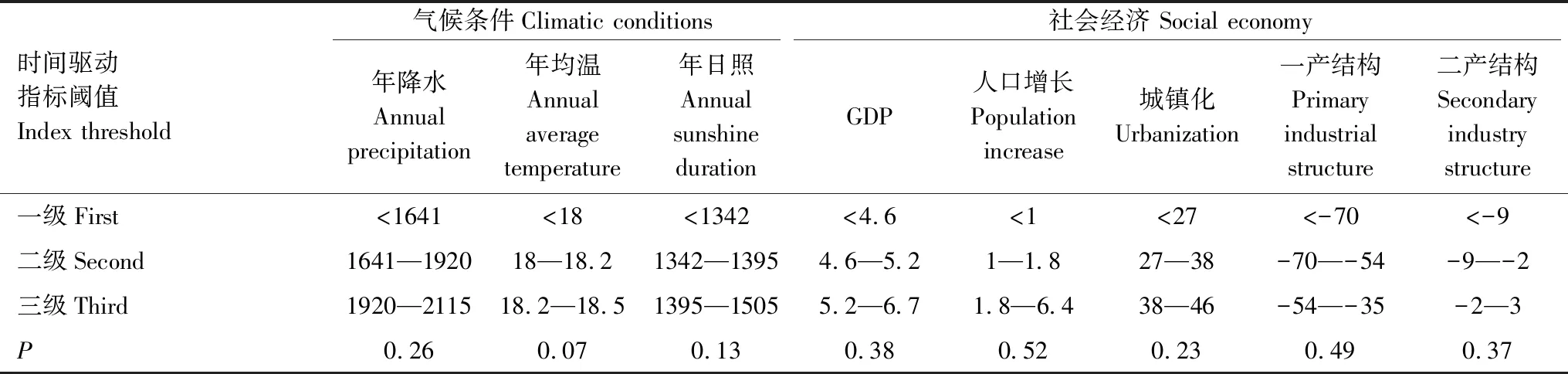

表1 生态用地时空驱动因素

2.2 研究方法

2.2.1土地利用转移阵和空间分析模型

①土地利用转移阵。 土地利用转移阵是基于初始数量规模与期末数量规模相减得到,反映的是监测期内某种土地利用类型随时间变化的转移程度。

②基于GIS 的空间分析模型。总变化速率(TRi)是转移速率和新增速率之和,考虑了转移与新增这一对方向相逆的变化过程,从而反映区域土地利用类型间转换的活跃程度,尤其是能将相互抵消的动态区域和增减变化较小的静态区域区别开,测算区域土地利用转型的总体活跃程度[40]。

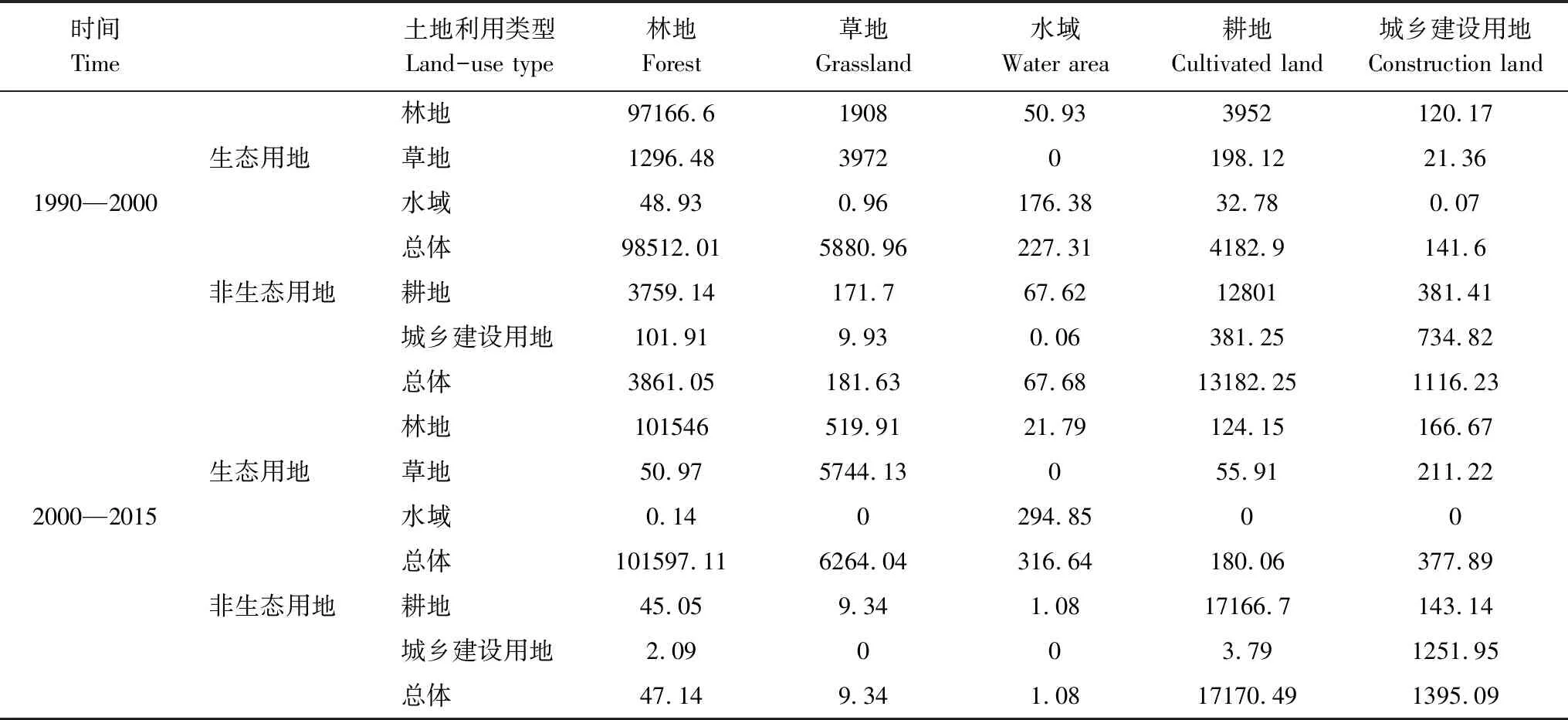

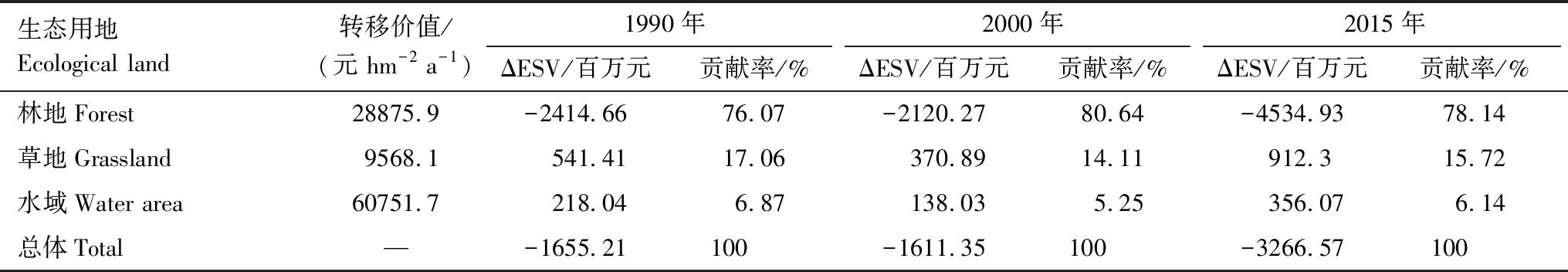

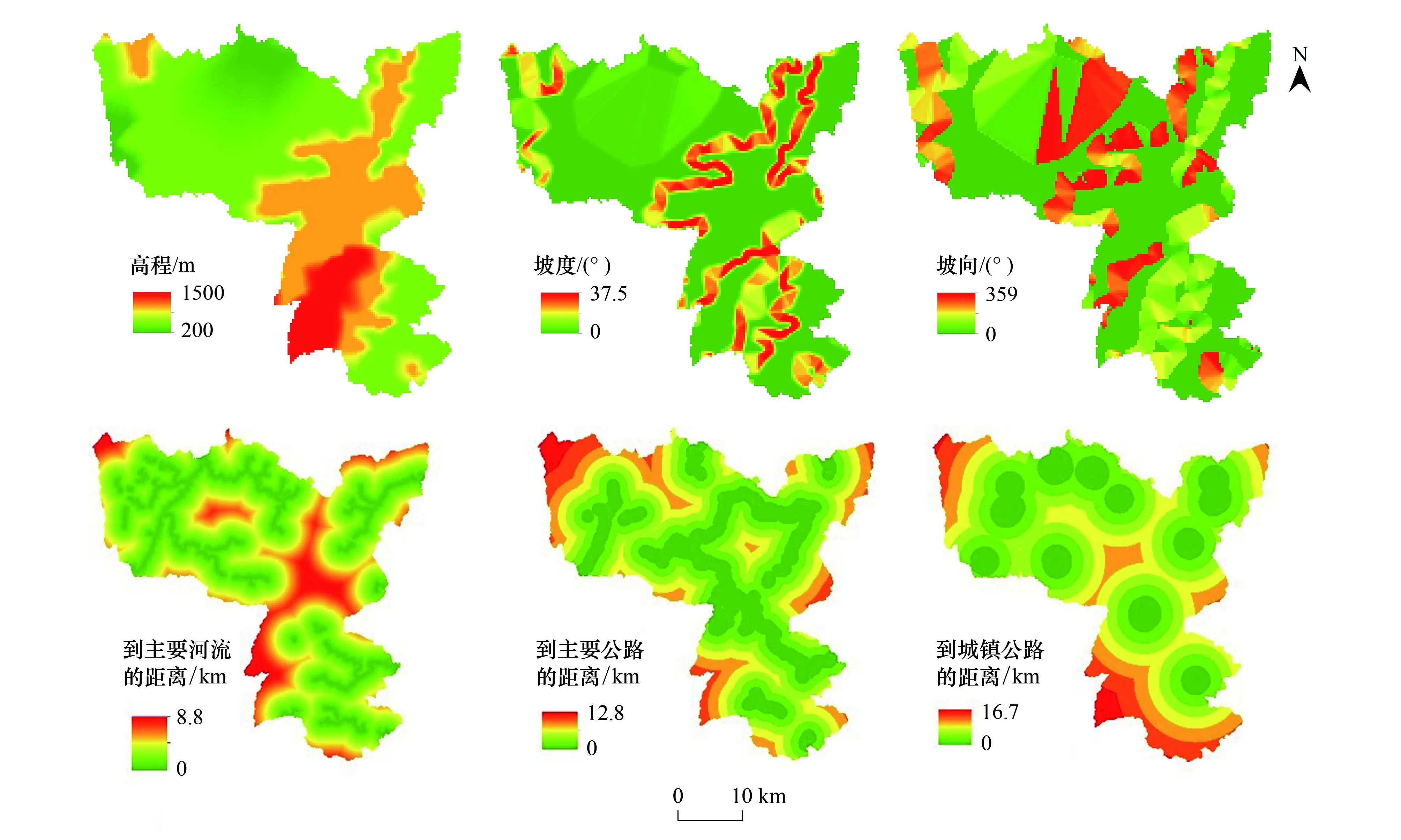

(1)

式中:TRi为其总变化速率;LA(i,t1)和LA(i,t2)分别为某种土地利用类型在初始期和监测末期的面积;ULAi为第i种土地利用类型未变化的面积;TRLi为第i种土地利用类型在t1—t2期间的转移速率;IRLi为其新增速率;n为区域内土地利用类型的分类数,1 2.2.2Meta 分析 Meta分析方法又称元分析或荟萃分析,有客观定量的特点[41], 该方法运用在生态服务价值评估中通过研究地(已有的评价结果)转移政策地(到待研究地)的生态价值估算,结合本文研究的生态用地生态服务功能价值,构建Meta回归模型,估算生态系统的服务价值。 Vij=a+b1METHODij+b2TYPEij+b3AREAij+b4ECOij+b5PEOij+ε (2) 式中:j为研究地,i为政策地,a为常量,ε为 残差,b为各回归矩阵,METHOD 为方法型变量,TYPE为生态系统服务类型矩阵,AREA为面积变量,ECO为经济变量,PEO为人口变量。 2.2.3Logistic回归模型 考虑生态用地空间分布受到区域条件、地理区位和经济区位的综合影响,利用Logistic回归模型,对生态用地空间分布与空间驱动因子之间进行回归分析。Logistic 回归模型公式如下: (3) 式中:P表示每个栅格可能出现生态用地的概率;xn表示影响因素;β0为常数项,βn为变量的回归系数。利用ROC方法对回归结果进行检验,并探测识别逻辑回归的最优模拟空间尺度。 2.2.4地理探测器方法 地理探测器是王劲峰等[42]通过提出“因子力”度量指标,结合GIS空间叠加技术和几何论,用以识别多因子之间交互作用的模型,通过将各类因子经过不同的离散分类处理,把不同类型的变量归化在同一空间尺度下进行分析。本文引用地理探测器方法,利用地理探测器的风险探测和因子探测[43]对井冈山生态用地变化动态度和各影响因素进行探测识别,模型如下: (4) 式中:tij为生态用地变化的t检验值;Vi和Vj分别为类型变量i和j的变化率均值;δi2和δj2分别是类型变量i和j的变化率方差;ni和nj为样本量。 (5) 式中:p为生态用地变化的影响因素探测力指标;n为研究区的总样本数;ni为样本数;i为变量个数;δ2为整个区域的总方差;δi2为离散方差。p的取值区间为 [0,1],p=0 时,表明空间要素呈随机分布;p值越大,说明对生态用地变化的影响因素力越大。 根据土地利用数量和空间分析模型和井冈山1990、2000和2015年三期土地利用数据,计算得到1990—2015年生态用地和非生态用地的土地利用转移阵(表2)。 表2 1990—2015年井冈山市土地利用转移阵/hm2 图2 1990—2015年井冈山市非生态用地扩张 Fig.2 Expansion of non-ecological land in Jinggangshan City from 1990 to 2015 1990—2015年间,井冈山生态用地面积持续减少,其中在近城区的降低幅度最大(图2)。1990—2000年,生态用地转化为非生态用地面积为4.33×103hm2,主要转化为耕地和建设用地,其中林地的转化率最高达到3.95%,转化为建设用地和耕地的面积分别为1.2×102hm2和3.95×103hm2;非生态用地转为生态用地的面积为4.11×103hm2,其中93.94%转化为林地,转化为水域的面积最少,只有0.06 hm2。总体上,生态用地和非生态用地的双向转化在1990—2000年间基本持平,说明井冈山城市化快速发展时期,在城市建设用地大量侵占生态用地的同时,退耕还林还草对井冈山地区的生态用地保持和恢复具有一定的积极作用。 2000—2015年,生态用地转化为非生态用地的面积为5.58×102hm2,其中67.72%转化为建设用地,林地主要转化为耕地和建设用地,草地主要转化为建设用地;非生态用地转化为生态用地的面积为0.58×102hm2,相对于生态用地转化为非生态用地的转移比例只有10.32%,说明随着我国快速城镇化的推进,井冈山地区建成区面积逐年增加,城郊大量林草地变为建设用地,且在商品粮等经济利益驱动下,大量生态用地被开垦为耕地,导致生态用地面积的持续减少。 为了更为精确的测算井冈山市生态用地的变化程度,运用土地利用变化的空间分析模型将生态用地变化细分为转移部分和新增部分,进而分析生态用地变化的活跃程度,结果表明:(1)在1990—2000年间,井冈山生态用地的总体转移速率远远大于2000—2015年间的转移速率;林地的转移速度、转移面积及占比最大,转移部分大于新增部分,属于生态用地减少型地类,而草地和水域转移速度相对较慢,但新增部分大于转移部分,属于生态增加型用地,且转移速率较大,分别达到90.84%和114.16%,属于井冈山市较“活跃”的生态用地类型。(2)在2000—2015年间,井冈山市林地在生态用地类型中依然属于减少型地类,且转移速度最快,但相对于1990—2000年间,转移速度大幅度减缓,草地和水域的转移速度相对提高,对于区域内的生态用地贡献逐步增大,生态用地的活跃程度降低,年均变化逐渐趋于平稳。 表3 井冈山市生态用地动态变化(1990—2015 年) 应用SPSS 20.0 对表4中的自变量和因变量进行线性回归分析,选用向后消去法多次回归,最终保留具有显著性的12个自变量,回归结果见下表。 表4 Meta回归分析变量赋值编码 若有此项生态服务功能,赋值为1,否则为0 表5 Meta价值转移回归结果信息 为检验样区生态用地转移的有效性,我们选取样本外长江流域地区[30-33]进行检验,公式如下: (6) 式中:AVDEVIATION 代表平均转移误差;n代表样本个数,V0代表样本转移值,Vm代表样本真实值。经验证样本误差为25.6%,关于转移误差值的大小,学术界尚无统一看法,普遍认可的范围在20%—40%之间[44],因此本文构建模型可以用于井冈山市生态服务价值转移研究,根据价值转移回归方程,计算井冈山市的生态服务转移价值及其变化趋势。1990—2015年间,井冈山生态系统服务价值呈现不断减少的趋势且减少的速率不断增加,2000—2015年生态系统服务价值年均减少量远大于1990—2000年减少量(表6)。其中,井冈山市林地生态系统在全部生态系统服务中贡献最大,达到97%以上。1990年,井冈山市生态用地生态服务总价值为30.49 亿元;到2000年降为30.32亿元,减少1655万元,主要是因为该段时间内林地面积减少,自然保护区内沿线道路建设等旅游开发[21]导致的井冈山生态用地生态服务价值的减少;2015年降为30.16亿元,共减少3267万元,主要是由于林地和水域面积减少所致。 表6 井冈山市生态用地生态服务价值转移结果 从各分项生态用地生态服务功能价值方面来看,1990—2015年分项生态用地生态服务价值贡献比例最大的为土壤形成与保护,其次为气体调节、生物多样性保护和水源涵养,且四个分项服务功能占总生态用地生态服务总价值的比例波动较小,占服务总价值比例在63.36% 和63.37%之间(表7)。井冈山市森林面积大,林地所占比例高,而土壤形成是林地生态系统服务功能的基础,因此土壤形成与保护功能比重最大,同时森林具有天然的涵养水源功能;另外,井冈山市地处长江流域,属于亚热带季风气候,雨量充沛,地貌类型多样,独特的自然地理条件为生物的多种性奠定了基础,因此井冈山市在维持生物多样保护方面作用显著,并具有江西省唯一的世界生物圈保护区—井冈山自然保护区。 表7 井冈山市生态用地单项生态服务价值及其变化 图3 井冈山市空间驱动要素水平分布Fig.3 Horizontal distribution of spatially-driven elements in Jinggangshan City 在参考以往学者的研究[45- 47],针对井冈山市的区域特点,凝练出生态用地及其空间分布的驱动因素。由于生态用地结构变化的内部性和外部性的综合作用,在选择生态用地影响因素时,考虑生态用地与人类社会经济发展的空间结构博弈,交通通达度会影响人们的活动区域,进而影响生态用地的范围,交通的可达性会影响人们对生态用地的开发利用,城市道路布局会影响城市生态用地的格局分布,同时河流水源分布也会影响用地变化,生态用地的自然生长状态通常与水源的位置关系密切。因此,根据空间地理区位关系,选取到主要公路距离和主要河流距离作为影响生态用地分布的空间场力;根据空间经济地理区位,选取距离县城和附近乡镇的距离作为影响生态用地布局的空间驱动极。考虑井冈山市的自然地理环境特征及林地生长的地理适宜性,选取区域地形地貌要素中的坡度坡向及地面高程作为影响生态用地空间分布的区域因素,构建空间驱动因素的区-场-极的多体驱动体系,对生态用地格局演变机理进行空间探测。 基于距离重置的算法对生态用地布局的“区-场-极”多体驱动因子栅格化批量处理,而后对2015年的生态用地布局栅格结构二值化(0,1)处理,1代表生态用地栅格,0代表非生态用地栅格。根据经典统计学要求,随机抽取采样点数据进行Logistic回归分析,考虑到尺度效应对回归精度的影响,分别对多体影响因子进行1300 m, 1100 m, 1000 m, 900 m, 800 m,700 m, 600 m, 400 m, 300 m, 200 m, 100 m 等11种尺度转换,并分别对各驱动因子Logistic 回归,对精度进行ROC 分析,最终选定的最佳尺度为200 m, ROC 值为0.702,模拟结果相对较优。 生态用地空间分布出现概率与影响因子之间的Logistic 回归模型如下: (7) 生态聚落的形成、发展及空间分布,是多个因素协调作用的结果。从由表8生态聚落空间分布的驱动系数可以看出:生态聚落的分布受河流(0.178)、地域中心地(0.121)、地形坡度(-0.109)等因素的影响较为显著,河流分布、交通分布和城镇的影响对生态用地的格局分布具有正向驱动作用,而地形对生态用地的综合影响为负,地形为生态植被提供了生存的空间,但又约束着生态聚落的蔓延,一方面是井冈山地区森林面积较广,大部分位于山地区,而在高程较大的山腰及山顶一带,温度降低,气候条件逐渐变差,不适宜植被群落的生长,植被群落逐渐趋于低海拔分布的趋向。而且山区坡度较大,井冈山地区雨量充沛,常年坡地的水土流失,影响了坡地植被的生长。道路交通影响人们的活动范围,道路越通达,人们对于土地的开发利用程度越大,而且高等级的交通干道,在其辐射的一定范围内建设用地受到相应的限制。乡镇地域中心性对周边居民点的分布集聚性影响更大,在一定程度上有助于生态用地的形成。充分的河流水利条件有利于周围生态植被的生长,促进生态用地的生态效益的提升。 自然环境要素和社会经济要素对生态用地及其空间分布产生重要影响。自然环境要素包括地形、气候、土壤等方面,而气候要素在时间尺度上对井冈山市的植被生态群落变化驱动更为显著,从而影响生态用地的覆被变化及面积增减,本文选取日照、降水和气温三项指标作为气候环境的驱动因素。社会经济要素根据井冈山市的区域特点,遵循人-地-业耦合的学理判断原则,从人口变化和经济产业结构方面选取人口自然增长率、城镇化率、GDP变化率、第一产业结构和第二产业结构等5个指标作为影响生态用地变化的社会经济要素变量。对每一项指标变量进行自然分级聚类,借助地理探测器分别探测出各驱动因素对井冈山市生态用地变化的决定力P值。 依据模型探测结果(表9),①井冈山市人口增长对生态用地的变化驱动因素较大,地理探测P值为0.52。人口自然增长包括城市人口的自然增长和农村人口的自然增长,根据进一步探测结果显示,城镇化对生态用地变化的决定力地理探测结果为0.23,远小于总人口变化对生态用地的影响,城市非农人口的增加对生态用地减少的影响较小,一方面说明城市人口的增加,带来了城市建设用地的扩张,助推了城镇化进程,但城市地区土地利用的节约化一定程度上对于生态用地的占用要小于农村地区,另一方面,城市地区人们生活水平较高,对于生态用地的景观功能需求更高,因此对保持生态用地的稳定性意识更强,而农村人口增长,助推了农村地区的建房热潮,农村居民点面积扩张,吞并了村庄周围大面积的林地,以及长期以来农村地区“建新不拆旧”现象,农村人口增长对生态用地的减少决定力最强。②经济产业结构对生态用地的变化具有一定的影响力。突出表现为一产结构变率,其解释力大于二产结构变率,一产结构反映了当地的农业生产比重变化,井冈山市逐渐由一个农业主导的城市过度到以非农业发展的城市,非农经济比重提高,印证了井冈山地区人口生计转型的过程,农民进城务工,从事二三产业,收入提高,回村建房能力提高,同时部分农民又在城市买房,城乡“两居”、城乡“双漂”,而且井冈山市存在大面积的森林,建设用地的监测难度大,驱动着农村零星建设用地的隐形增长,对生态用地的减少的驱动力持续增强。由探测变化可知,井冈山市二产结构比率先减小后增大,二产持续增长带来了经济的高速发展,工业厂房的扩建,对生态用地的减少具有直接的显性效应。③ 气候环境条件对生态用地的变化驱动因素影响小于社会经济因素,一方面井冈山地区尺度较小,区域差异变化不大,在研究期内气候环境变化相对稳定,从探测结果来看,年均降水在气候条件中的决定力最强,虽然井冈山市地处长江中游地区,属亚热带季风气候区,水量充沛,但水分仍然是生态用地变化的决定性气候因素。另一方面,井冈山市海拔较高,多山地,植被覆盖度大,保留有众多人迹未至的大片原始森林,自我调节能力强,具有较强的森林生态自我调节能力,受自然气候的变化决定力较弱。 表9 井冈山市生态用地变化时间驱动因素探测结果 综上,社会经济因素对井冈山市生态用地演变的决定力大于气候环境因素。人口变化和产业经济结构是其重要的决定力,在时间尺度上影响着生态用地的格局变化。井冈山市城镇化进程的推动,在产业结构上发生了重大变化,农村居民点及市区建成区面积的扩大,一定程度上压缩了生态用地空间。但随着产业结构的升级,土地利用效率的不断提升,以及对自然保护区建设的加大,生态用地面积得到有效的控制,根据相关资料[48- 49]井冈山多雨天数呈逐年上升趋势,气候的决定力在未来井冈山生态用地演变进程中的决定力会进一步加强。 本文以罗霄山区井冈山市为例,利用土地利用空间分析模型、Meta分析、Logistic回归和地理探测器等方法对井冈山的生态用地变化空间和时间演化过程进行了驱动因素探测,并对生态用地的生态系统服务功能变化进行了分析,识别出生态用地中较为活跃的地类。 (1)1990—2015年,井冈山生态用地变化显著,呈不断减少趋势,其中近城区表现最明显,生态用地转移的主要对象为建设用地。1990—2000年间,井冈山生态用地的总体转移速率远远大于2000—2015年间的转移速率;林地的转移面积及占比最大,转移部分大于新增部分,属于生态用地减少型地类,而草地和水域属于生态增加型用地,且转移速率较大,是井冈山市较“活跃”的生态用地类型。 (2)基于Meta 分析方法收集相关文献,并选取影响生态系统服务价值的相关变量,建立了专门针对长江中下游流域山区生态用地的价值转移模型,反映出不同变量对生态用地生态系统服务价值的影响,价值转移误差结果表明了价值转移模型的有效性,进一步根据价值转移回归方程,计算井冈山市的生态服务转移价值及其变化趋势。 (3)利用Logistic回归分析方法诊断出生态用地演变的驱动因子,到主要河流距离(0.178)、到城镇中心地距离(0.121)和地形坡度(-0.109)是影响生态用地变化的空间主导驱动因子;通过地理探测器探测,社会经济因素对井冈山市生态用地演变的决定力大于气候环境因素,其中人口增长、一产结构、二产结构和GDP增长是影响生态用地变化的时间主导驱动因子。 本文从LUCC、Meta-analysis、Logistic及Geo-detector 等多角度对井冈山市的生态用地进行分析,比较全面的理清了井冈山市1990—2015年生态用地的变化过程。井冈山市是罗霄山区的典型代表,准确把握井冈山市的生态用地变化特征及其驱动机理,推进山区生态系统优化。已有研究通过制图及时空演变分析,进行了区域生态系统服务价值估算并研究其对土地利用变化的响应,得出具有较高价值系数的LUCC面积减少是导致区域生态系统服务减少的主要原因[50]。也有研究认为城市化进程中生态系统服务价值损失的主要原因是森林、水体和湿地面积的大量减少[51]。然而,大多研究仅将LUCC作为生态系统服务功能变化的自变量,由于空间与社会经济等时间因素均对生态系统服务产生影响,并且驱动因素之间可能存在错综复杂的联系[52],因此通过时间和空间驱动因素研究生态系统服务对于土地利用变化的响应及其演变规律具有重要的科学意义。 将Logistic回归模型和地理探测器分别引入生态用地变化的时空演变机理研究,有效克服了单一模型在处理土地利用变化过程时间变量和空间异质性的相互影响。并考虑了生态用地转移与新增这一对方向相逆的变化过程,从而反映区域生态用地类型转换的活跃程度,较为精确的反映了井冈山市生态用地的变化方向。在研究生态用地变化时间驱动因素时,由于数据的可获取性,仅从气候变化和社会经济两方面选取指标,未充分考虑政策法规等的影响,且在气候变化的降水指标选取中,没有考虑极端降水年份对生态植被的影响,可能弱化了气候的决定力,后期研究在条件允许的情况下,这一因素也应被考虑,进一步提高探测的精准性。 山区生态用地变化及其资源环境效应是山区地域人地关系变化的反映,山区生态用地变化过程研究及影响因素探测,可为山区乡村振兴提供理论参考。当前,国家提出乡村振兴战略,生态建设及生态振兴是其重要方面,而建设生态宜居则是生态文明建设的首要任务,其关键在于农村景观和人居环境改善、发展绿色生态新产业和新业态[53]。中国地域辽阔,类型多样,自然地理分异明显,山区作为大的地貌类型单元,据统计,丘陵山区约占我国国土面积的7/10,辽阔的地域居住着全国近一半的人口,是农业人口的聚集地,也是乡村振兴应该重点关注的区域,关系到整个乡村振兴的大格局。山区乡村自然资源条件好,但生态脆弱,地形起伏较大,乡村聚落优化及土地整治工程实施均无法与城市近郊区以及平原农区相比[54],且利用难度大。其次,山区由于其独特的区位与地形条件,多为我国贫困带较集中的区域,山区精准扶贫与精准脱贫要结合山区实际情况,立足于贫困地域特征[55- 56],探索生态旅游扶贫新模式,助推山区“乡村振兴”;另一方面,在乡村振兴的大背景下,山区乡村振兴应顺应山区乡村经济-社会-环境发展规律,根据因素探测结果,山区乡村人口和乡村产业对生态用地变化影响明显,乡村人口密集、产业发展区生态用地服务价值降低,生态用地减少,因此山区发展在以人口-产业-土地相协调之下,应给予山区乡村振兴更多的生态考量,摒弃开发带来的生态破坏,使山区土地生态安全屏障功能充分发挥,并将生态系统服务价值提升作为山区乡村振兴的重要标准,山区多是经济发展的落后区,更是生态环境的脆弱区,探索山区生态宜居的乡村振兴模式,利用山区地域资源优势,强化三产融合,以生态系统服务价值目标导向,实现农民生计和生态安全的协同优化,推进山区“乡村振兴”。3 结果分析

3.1 生态用地变化特征分析

3.2 生态用地价值转移分析

3.3 生态用地分布空间影响因素探测

3.4 生态用地变化量的时间驱动因素探测

4 结论与讨论

4.1 结论

4.2 讨论