基于思维能力提升的初中英语阅读教学

——以Full Moon,Full Feelings 为例

2019-07-02张小燕

张小燕

引言

在阅读教学中,思维能力的培养是必不可少的。而在思维能力的培养中,分析、评价和创造等高阶思维能力被认为是促进学习者发展的核心。本文以一堂阅读课为例,阐述在初中英语阅读教学中如何着力发展学生的高阶思维能力。

一、课例背景

本堂课是广东省教育科研“十三五”规划课题“初中英语核心素养培养的策略研究——以课堂思维能力为例”的研究展示课。授课时长为45 分钟,由广东省东莞市望牛墩中学教师李艾执教。

二、教学分析

(一)教学内容

教学内容为人教版《新目标英语》九年级Unit 2

I Think That Mooncakes Are Delicious! Section A 3a 的阅读,该单元的中心话题是节日和节日的由来及习俗。本堂课的教学内容为中国民间故事《嫦娥奔月》。编者把耳熟能详的中国文化和节日编入教材,加深了学生对中华民族优秀传统文化的认识和热爱,同时让学生学会使用英语介绍我国的主要节日和典型的文化习俗,学会沟通和相互理解,从而提高跨文化交际意识。通过本堂课的语篇学习,学生能够进一步熟悉《嫦娥奔月》传统文化故事,并能用英语完整、有条理地表述故事,并对故事中的人物作合理评价。

(二)学情

学生普遍知道中秋节这个节日,但是缺乏对该节日来源的英语表达训练。学生也普遍知道中秋节的传统文化故事中的几个人物,但是缺乏辩证性评价故事人物的意识和能力。该年龄段的学生思维活跃,有自己独特的想法,并乐于表现自我。然而,在平时的初中英语阅读课堂上,大部分教师以“灌输”为主,注重语言点的讲解,忽视学生思维能力的提升。学生只需根据文本内容的记忆,回答教师提出的封闭性问题。学生的高阶思维能力没有得到锻炼,而且学习兴趣不浓。

(三)教学目标

1.语言能力

(1)知道故事的主要人物及该人物所做的主要事件。

(2)能够在理解故事内容的基础上复述故事。

(3)能够对故事中人物性格作出合理的评价。

2.思维品质

通过完成课堂任务,发展理解、应用、分析、评价和创造等方面的思维能力。

3.文化品格

知道中秋节的由来和习俗,感知中国民间故事的魅力与内涵(月满,情满);懂得如何用英语介绍本国文化,提高跨文化交际意识。

4.学习能力

能够通过略读快速获取文章大意;能够通过寻读迅速查找相关信息;能够借助关键词与图片完成故事复述。

三、教学设计思路

《普通高中英语课程标准(2017 年版)》指出:学生通过阅读发展阅读能力,通过阅读学习语言和人文、科学知识,通过阅读拓展思维,提高审美、鉴赏和评价的能力。朱晓燕(2011)认为,在阅读教学中,思维能力的训练是至关重要的。而在思维能力的培养中,高阶思维能力被认为是促进学习者发展的核心(钟志贤2005)。根据安德森等修订的布卢姆教育目标分类学,认知目标由低阶到高阶分别是:记忆、理解、应用、分析、评价和创造。其中,分析、评价和创造被认为是高阶思维(安德森,等2009)。在基于学情和教学内容的分析上,本堂课把学生高阶思维能力培养目标具体化为以下两点:一是能够在理解故事情节的基础上,评价后羿、嫦娥、逢蒙三个人物的性格特征,并能在文章中找出相关事实来支撑自己的观点;二是能够在读后环节的拓展活动中说出我最喜爱的角色及其原因,能够分析中秋节为什么吃月饼或人们如何庆祝中秋节,或者能够根据文章的内容发挥想象力,画出故事中的“仙丹”,并用英文描述。

阅读课堂上学生高阶思维能力的培养能否顺利进行,取决于教师在设计课堂教学活动时能否明晰高阶思维的起始点、抓准高阶思维的激发点、契合高阶思维的生长点、串起高阶思维的支撑点(张成年、金毅,等2015)。

本堂课的教学思路见图1:读前,帮助学生进行语言方面的准备,激发学生已有的关于中秋节《嫦娥奔月》故事的相关背景图式。读中,帮助学生迅速抓住文章的主脉络,了解人物关系及其事件,理解文段的逻辑关系;在帮助学生理解文本的同时,渗透阅读策略的培养。读后,让学生在活动中感知、运用文本,能够输出故事的内容和掌握与该故事有关的语言运用,然后理性评价文章中的三个主要人物的性格特征,并给出理据;最后让学生合作完成小组任务,对文本内容进行拓展。基于文本、深入文本和超越文本的循序渐进的推进,让学生能顺利且高质量地完成读后输出环节的高阶思维能力训练活动,体会能力提升带来的愉悦。

图1 :教学活动设计流程

四、教学过程

Step 1:Pre-reading

教师给学生呈现10 道关于中秋节的文化背景知识选择题,并在选择题中巧妙嵌入部分教材文本中的新单词,让学生以小组竞赛形式举手抢答。教师在提问的过程中引导学生学习文本中的新单词。

【分析】

此部分的思维训练着力点在于记忆,激活学生已有的背景知识,迅速抓住学生的注意力,引入本堂课的主题。此外,教师在背景知识的问题中融入学生本堂课要学习的部分生词,这些生词或是会对学生的阅读造成障碍,或是有利于他们接下来的阅读理解,帮助学生为接下来的阅读作好语言和情感上的准备。

Step 2:While-reading

1.Characters(角色)

教师给学生呈现6 幅图片,图片中为与中秋节文化有关的六个角色:嫦娥、玉兔、后羿、逢蒙、吴刚和仙女,然后引导学生快速阅读文段,找出文段中的主要角色有多少个,分别是谁。

2.Events(事件)

教师引导学生再次快速阅读文段,找出文段中的核心人物所做的主要事件,完成图片与事件的匹配练习。

3.Plots(场景)

教师给学生提供打乱顺序的故事情节,引导学生在第三次阅读文段之后根据情节发展排序。

【分析】

此部分的思维训练着力点在于记忆。学生第一次略读文本,完成图片选取的练习,初步感知文章大意,理清文章的关键人物。学生第二次阅读文本,完成匹配练习,理清文中主要人物与基本事件的关系。学生第三次阅读文本,完成排序练习,整理故事内容,理清故事情节的发展脉络。教学活动的设计以点带面,层层递进,使学生在短时间内就能了解文本大意,加深对《嫦娥奔月》这个故事相关的英语表达的印象。

Step 3:Post-reading

1.Language(语言)

教师引导学生使用适当的单词完成以下短文填空,为学生搭建故事复述的文本材料。学生完成填词练习后,齐声朗读文本。

Chang'e Flying to the Moon is one of the 1.______folk stories.People think it's very 2._______.

Long long ago,Hou Yi 3._________down nine suns and he got a 4._______medicine from the goddess.5._______drank the magic medicine can live forever.Hou Yi 6._____to drink it with Chang'e,his beautiful wife.However,Pang Meng wanted to 7._______the medicine. Chang'e 8._______ to give it to him and drank it all.She became light and flew up to the moon.Hou Yi was so sad that he 9._______ out fruits and desserts in the garden. How he wished that Chang'e could come back!

After that,people like to 10.______the full moon on the Mid-Autumn night.

答案:traditional,touching,shot,magic,whoever,planned,steal,refused,laid,admire

2.Story(故事复述)

教师提供与故事情节相关的图片和关键词,引导学生两人一组使用关键词复述故事。在学生两人一组练习后,教师先提问6 个学生,让每个学生都复述一幅图片,然后让一个学生进行完整复述,最后让全班学生一起复述。

3.Personality(性格)

教师先让学生在文本中找出与后羿、嫦娥和逢蒙相关的句子,然后以嫦娥为例,提问个别优秀学生,让他们评价嫦娥,并说出文本中的理据。接着,教师让学生分小组讨论,评价文本中的人物,并说出评价的理由。最后,教师让小组代表分享他们的评价和理据。

4.Task(任务)

教师先把学生分为四人一组,让学生在小组内部分工:一人负责组织,一人负责记录,一人负责检查拼写,一人负责汇报。然后提供4 个开放性的主题任务,分别是:

(1)My favorite character...

(2)Why do people eat moon cakes on Mid-Autumn Day?

(3)How do people celebrate Mid-Autumn Day?

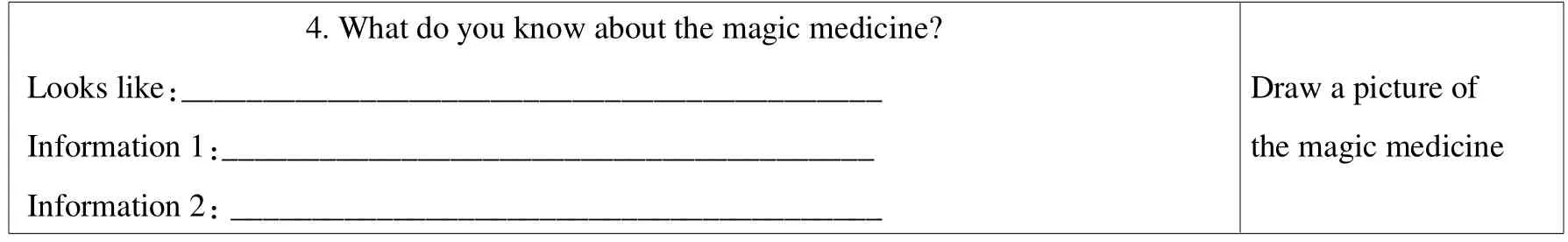

(4)What do you know about the magic medicine?

让每个小组自由选择一个主题任务,并以小组合作形式讨论完成。学生小组合作的任务单见表1—4。

表1

表2

表3

表4

【分析】

读后环节是学生阅读学习的输出环节,包括故事复述、人物评价和拓展任务三个部分。其中,故事复述由易到难分为语言训练和借助图片、关键词复述两个部分。复述部分的思维训练的着力点在于理解。学生通过故事复述完成文本再构的输出活动,加深了对文本内容和文本意义的理解,巩固了相关语言的表达。人物评价部分的思维训练的着力点在于评价。评价要求学生在充分理解文本内容的基础上,对角色、作者的态度、观点和文章的风格特点等作出判断,形成并提出观点,属于高阶思维能力。在拓展任务环节,教师通过设置4 个任务型教学活动,引导学生在理解文段的基础上,结合实际生活,发挥归纳总结能力、创造力和想象力,解决真实问题。此部分的思维训练着力点在于应用、评价、分析和创造。

Step 4:Summary and assessment(总结和评价)教师引导学生从语言知识、阅读策略和人物评价三个方面总结本堂课所学习的内容,让学生完成以下自我评价表(见表5)。

表5 :自我评价表

【分析】

此部分的思维训练着力点在于评价。教师引导学生对自己的课堂学习情况进行总结和分析,然后通过自己评价表对自己这堂课的表现进行评价。学习过程中适时的自我评价可以帮助学生正确认识自我,从而监控、调节自己的学习状态,促进学生自主学习积极性的提高,从而实现自我发展、自我教育。

五、课例评析

本堂课为一堂着眼于高阶思维能力培养的阅读课,主线鲜明、灵动流畅,学生在体验、内化语言的基础上进行独立思考和自主表达。输出性的活动不仅帮助学生巩固、强化了对文本内容的理解,还给学生高阶思维能力的生成提供了平台。学生在这个过程中对文本进行了深入挖掘,感悟中国传统文化之美,感受完成高阶思维活动的课堂任务所带来的成就感。这堂课有效地解决了初中英语阅读课进行高阶思维活动常遇到的三个问题:时间不够、停留于低阶思维能力训练和冷场现象。

(一)巧用故事地图,帮助学生迅速理清文章脉络,让学生有充足的时间进行读后高阶思维活动

故事地图就是教师根据故事类读物一般都遵循的概念图式或者故事语法去设计教学活动,让学生形成相应的视觉图式,发现和梳理故事的结构和大意,从而学会阅读和创编故事(王蔷、敖娜仁图雅2017)。

教师在读中设计了三个活动,首先是展示6 幅人物图片,让学生略读文章,指出哪些图片是故事中出现的人物;然后让学生再次阅读文章,把四个人物及其所做的事情配对;接着给学生提供打乱了顺序的故事情节,让学生给故事情节排序。在此基础上,教师在读后先帮助学生扫清语言障碍,然后展示了6 幅可视化的故事情节发展次序图和关键词,让学生复述故事。通过这几个活动,学生充分明晰化、脉络化和结构化故事的内容,对故事中的角色、故事情节发展、故事的结构有了清晰的了解,语言表达逐渐丰富,思维的层次也在不断提高,为后面对故事人物的评价奠定了语言上和认知上的基础。

(二)教学活动的设计循序渐进,以低阶思维能力为起点,以培养学生的评价、分析和创造等高阶思维能力为目标

在记忆类和理解类学习活动中,学生记忆、理解文本信息,这种字面性阅读为浅层次的理解;学生应用文本推理信息,属于解释性阅读,为较高层次的理解;而对文本进行分析、评价和创造的评价性阅读需要学生高阶思维能力的参与,基于文本又高于文本,为高层次的理解。

教师在读后环节要求学生评价故事中的人物。学生需要从不同层面、不同角度,结合逻辑、情感和原有的认知作出综合性的评价。此外,教师要求学生在评价故事人物时要有根据,如学生认为“Hou Yi is talented”的理由是“He can shoot down nine suns”,也有学生认为是“Chang'e is brave because She refused to give the magic medicine to Pang Meng”。要完成这个活动,学生需要对文本内容进行深入分析,并结合个人的见解和认识进行评价。学生的评价源于文本、已有图式和真实的心理感受,又有个性化理解。学生在这个活动中内化文本内容和思想,进行语义建构和言语表达,应用所学语言表达独立看法,并学会运用事实来支撑观点,发展了思维的批判性和逻辑性。

教师在最后的拓展环节给学生设置了四个活动,让学生自由选择活动形式来进行小组合作。其中,“我最喜欢的角色”属于评价型活动,“谈谈人们为什么在中秋节吃月饼”和“人们如何庆祝中秋节”属于应用和分析类的活动,而“谈一谈并画出magic medicine”属于创作类活动。这些活动是教师在紧扣文本的基础上,对文本进行深层挖掘和拓展延伸后设置的。有深度和开放性问题、自由选择的方式和小组合作的形式,激发了学生表达的欲望,并启发他们进行深层次的思考,培养了他们合作的意识和交际能力,发展了他们思维的创新性,且任务的完成也能让他们体验到成就感和喜悦感。

(三)精准定位,精细推进,在语言、情感、资源和策略方面为高阶思维活动搭建好支架

教师在设计活动前精准定位学生水平,了解学生已有的能力和目标之间的距离,并根据此分析设计活动,搭建好学生已有的水平和目标能力之间的桥梁。例如,在语言上,学生虽然已经知道中秋节的由来,但不知道该节日来源的英语表达,所以教师设计了故事复述的活动;学生虽然知道中秋节传统文化故事中的嫦娥、后羿等人物,但缺乏辩证性评价故事人物的意识和能力,所以教师设计了评价故事人物的活动。

教师在设计活动时关注课堂整体教学活动和细节部分的层层铺垫,在宏观和微观上把握学生的思维活动的起点和发展点,从而有效推进教学。在课堂整体方面,读前环节语言准备,激发背景图示;读中环节文本理解,策略渗透;读后环节感知运用,循环提升。在课堂细节方面,给学生的高阶思维能力活动作好语言、情感、资源和策略方面的准备,帮助学生搭建完成高阶思维能力活动的“支架”。例如,在故事复述和找出与故事人物相关的句子的过程中,学生不仅为下一环节的评价活动作好了语言上的准备,还对故事人物有了情感上的判断,作好了情感上的准备。此外,教师给学生提供图片等媒体资源,给学生直观的视觉刺激,培养了学生利用图画等非语言信息理解主题的学习策略;并充分利用了学生资源,让学生在互动中分享和交流,激发了学生的想象力和创造力。

结语

思维能力的培养是学生英语学科核心素养培养的重要部分,尤其是分析、评价和创造等高阶思维能力的培养,“而思维的发展并不是跨越式的,应具有一定的连续性”(贾茗越2018)。教师在教学中应该精心分析、精准定位、精细推进,在教学过程中搭建“支架”,为学生参与高阶思维活动作好语言、情感、资源和策略等方面的准备,从而推动学生高阶思维能力的发展。