美国钱币学会收藏中国钱币的历史(下)

2019-06-29法国巴黎狄德罗大学

(法国巴黎狄德罗大学)/

张亚威(北京)孟祥伟(中国钱币博物馆)/译

东亚钱币集藏的历史

东亚钱币收藏的开端

拉姆斯登、伍德、罗宾逊和莱利在美国钱币学会的东亚钱币收藏中扮演着至关重要的角色。先概述这批藏品的内容有助于评估他们的影响力。

1910年代早期,美国钱币学会的中国钱币很少,大部分是在1865-1893间收到的捐赠,这批钱币是香港当时的流通货币。剩下的主要是清朝钱币[1]以及两枚明朝钱币[2]。

1905年,纽约银行家查尔斯·格雷戈里(Charles Gregory)的捐赠大大丰富了东亚钱币集藏。作为公司的创始人,查尔斯·格雷戈里与美国钱币学会有密切联系。格雷戈里从17岁起就是美国钱币学会的会员,后成为终身会员和赞助人。1915年去世时,他还是东方钱币标准委员会的成员[3]。格雷戈里似乎将他收藏的所有东亚钱币都捐给了美国钱币学会,因为在他被出售的财产中,这批收藏并不在其列[4]。根据霍华德·阿德尔森(Howard Adelson)(1958)的记录,格雷戈里“捐出了他收藏的1411件藏品,包括中国、日本和暹罗的很多非常珍稀的钱币……这是学会第一次收到数目可观的东亚钱币。”[5]格雷戈里的捐赠使美国钱币学会第一次收到了中国的刀币和布币。捐赠的钱币中有19枚刀币、32枚布币,1枚错金的钥匙(很可能是王莽的一刀平五千)、984枚圆钱、12枚“银盔”(可能是银锭)、43枚“旧小钱”、11枚“旧大钱”、2枚“钟形币”、3枚“账本币(译者:钱筹)”和7枚“桥梁币”(这些在当时可能被收藏者视为钱币,但现在已经不算了)、22枚庙宇钱(可能是压胜钱)、3枚当时的银币等[6]。1911年,格雷戈里又送给学会31枚中国铜币和2枚压胜钱。

1905-1911年间,学会收到了更多的捐赠,包括1910年来自蒙特利尔的W.W.C.威尔逊的“32枚中国古代铜钱”,同年晚些时候又收到了10枚[7]。1911年又收到了艾萨克·约翰·格林沃德(Isaac John Greenwood)捐赠的来自中国和日本的229枚铜钱、4枚金币和17枚银币[8]。

20世纪早期,美国钱币学会还有一套私人钱币收藏,包括来自中国、朝鲜半岛、日本和安南的779枚钱币,以及194枚章牌和压胜钱。这批钱币1893年就来到美国,但直到1926年才正式捐赠给美国钱币学会[9]。

1912年,学会收藏的中国钱币总数如下:158枚古币(包括布币、刀币、半两和王莽钱)、1300多枚圆钱、13枚银锭和24枚压胜钱。

1910年代东亚钱币收藏的进展

1910年代,拉姆斯登、伍德、罗宾逊和莱利尝试将东亚钱币作为一个研究领域。伍德在20世纪初已经撰写了多篇关于东亚钱币的研究文章,在1910年代还在继续写。他还有一篇文章的初稿,名为《泉币手稿》[10]。这篇文章由两部分组成:一份中国、安南、日本和爪哇的钱币目录以及一份币文索引。手稿中的汉字说明伍德可能懂一些中文,也许还懂点日文。

1913年,得到罗振玉集藏是东亚钱币集藏的转折点。我会在后文给出获得这批集藏的大致细节(详细过程请见下个部分)。

“罗氏集藏”(原文有转写错误)[11]最初是在1912年借给美国钱币学会作为期两个月的展览[12]。藏品属于拉姆斯登,并且已经在1911年夏季的美国钱币协会芝加哥币展上展出过。阿德尔森猜测是伍德在币展上发现了这批藏品并将其带回美国钱币学会[13]。但实际上,是拉姆斯登要求伍德帮忙为这批藏品找个买家。

拉姆斯登至少在1910年就知道罗振玉集藏了。这年冬天,他就在北京见到这批藏品并将其购入囊中。他希望能卖给美国钱币学会。他深知这批钱币的珍稀度,并且将卖点告诉了伍德:不仅因为它们都是真品,而且还可以让美国钱币学会的藏品超过大英博物馆中国古钱收藏!

1911年,伍德收到了这批钱币。拉姆斯登打算卖个好价钱,他想卖3000英镑[14]。这个价格并不算贵,平均下来每枚钱币不到6美元,况且其中一些币能值150美元。作为对比,另一套藏品集“巴尔集藏”(Bahr Collection)规模只有罗氏集藏的一半(大约230枚钱币),在1912年秋季向莱利开价1500美元[15]。

然而,美国钱币学会的成员却表现谨慎,认为钱币被高估了。为什么呢?首先,东亚钱币在西方国家不常见。其次,这批钱币都是铜钱,不是很有吸引力。第三,由于对东亚钱币不了解,收藏者担心有假。一段时间里,几乎每个西方国家的博物馆或钱币学会都有类似担忧,这也有助于解释为什么西方博物馆的大部分中国钱币收藏都来自捐赠。但是和美国东岸其他博物馆相比,美国钱币学会的东亚钱币还是很弱。比如,史密森尼学会的格罗弗集藏(Glover Collection)[16]是一批包括1237枚中国钱币和压胜钱的捐赠,宾夕法尼亚大学考古学和人类学博物馆也收藏有约4000枚中国钱币[17]。罗振玉集藏对美国钱币学会是一个绝佳的机会。然而,价格问题始终没能解决,这极大地耽误了购买。

罗振玉集藏在美国钱币学会展出20个月后,后者终于决定购买。美国钱币学会档案中的一张形式发票显示当时的购买价格是2500美元,由一个捐赠者财团购于1913年1月,他们在1913年3月31日将藏品捐赠给美国钱币学会。

1913年4月的总监报告这样记录:[18]

“去年在这里展出的中国古代钱币罗振玉集藏业已被下面各位先生赠送给学会。他们是:威廉·B.奥斯古德·菲尔德、阿彻·M.亨廷顿、爱德华·内维尔、亨利·拉姆斯登和桑福德·沙尔特斯。

这批藏品有511枚方孔圆钱之前的中国钱币,这些毫无疑问是真品,也是世界上的顶级收藏之一。

查尔斯·格雷戈里先生捐赠了两块陶范作为增补。这两枚陶范有两个不完整的铸件和一枚完整的钱币。都是公元7-14年王莽时期的。”[19]

除了拉姆斯登,团队中没有任何一个人对东亚钱币有特别的爱好。威廉·布拉德霍斯特·奥斯古德·菲尔德(1870-1949)和阿彻·米尔顿·亨廷顿(1870-1955)是纽约著名的慈善家。爱德华·西奥多·内维尔(1886-1941)是著名钱币学家,擅长古希腊钱币,1916-1941年担任美国钱币学会主席[20]。约翰·桑福德·沙尔特斯(1853-1922)的主要兴趣是章牌艺术和图书,并以出众的能力为美国钱币学会服务[21]。

1913年4月,在霍兰德·伍德(1877-1938)被任命为美国钱币学会策展人三个月前,他在《钱币学人》杂志上透露了更多细节:

“就中国古钱的罗振玉集藏,我想说几句。你可以看到所有形状怪异的钱币,他们都比方孔圆钱珍贵得多,个别除外。这批藏品是一位受过教育的中国人收集的,据我所知,他也知道这个收藏方向与其他收藏完全不同。第一,这批藏品来自北京,好东西基本都流向那里;第二,收集藏品依赖于对中国钱币丰富的知识。我们国家很多藏品是靠中国人或外国人拣选的,他们缺乏专业知识,没有辨别能力。

每枚钱币都是真品—其中有些在这里或者欧洲的中国古钱收藏中都没听说过。很多博物馆的公共收藏尽管看上去体量很大,实则伪品泛滥。我认为这批藏品远比任何其他的收藏都更多,有500枚,都是真品。”[22]

在美国钱币学会获得罗振玉集藏后,对东亚钱币的相关研究逐渐增多。1913年,莱利做了题为“中国现代铸币”的讲座。

1913年5月14日,拉姆斯登写信给伍德:

“你提出的在展览和讨论东亚钱币的地方定期举办会议的主意太好了。想想它的教育价值,这会有助于普及和提高对这些国家钱币的兴趣!……你还通过这些方法让我们的朋友莱利保持对钱币的兴趣,尽管我以前一直觉得他对第一个兴趣更执着。”

莱利和霍兰德·伍德收藏的钱币公开展出:[23]

这些展出的钱币逾570枚,最早可追溯到1889年,还有与钱币相关的物品。莱利先生和伍德先生的藏品放在一起连续展出,同时展示正反两面,这个系列收藏通过地图上的铸造地点显示其附加价值。各类文章和银币试样引发了大家的兴趣,尤其是在香港铸造的上海一两样币。中华民国新发行的钱币、叛军和各种各样的私铸品更引人注目。[24]

1914年,由查尔斯·格里高利、内维尔、J.B.尼斯、莱利和伍德组成的东方钱币委员会成立。只有尼斯在上文没有提及,他发表过关于中东的玻璃印章和砝码的文章,与内维尔熟识[25]。

这个小团队积极地扩大已有的东方钱币收藏。他们将罗振玉集藏中的重复品售出后成立“罗氏基金”,用于购买新品种(包括一枚购于1914年的安邑布币)。委员会还组织了一个永久性陈列,用7个展柜展示[26]。1914年委员会的报告中陈述了这些用于扩大学会钱币和图书收藏的活动和计划:[27]

这些被定义为“东方”的国家在去年好像没有铸造新的钱币。

中国发行了颇具艺术风格的官方银行券,它们是美国银行券公司印刷的。

没有什么值得注意的发现,也没有收到重要出售的报告。

著名的格罗弗远东钱币收藏再次出现在华盛顿的国家博物馆。

去年有很多东方钱币的文章发表,但没有值得提及的。横滨古泉会的拉姆斯登继续在中国钱币学领域独领风骚。

我们图书馆缺少很多东方的图书和手稿,如果想要在这些方面做出点成果的话,这些东西就是必需的。

学会拥有一些很好也很珍贵的东方收藏,但仍然有很多空白有待填补,这里空间足够,很多钱币并不贵。

我们学会必需要特别留意远东的收藏,这个想法已经重申了好几次,因为无论从外交上还是商业上,美国过去和现在都对太平洋彼岸那个伟大国家感兴趣。他们的主要钱币是铜币,种类繁多、形态各异,很多钱币年代久远但非常便宜,初学者和专家都会对这个值得研究的领域感兴趣。

去年,这里展出了大量东方钱币、章牌、勋章、纸币、代用币和其他与东方钱币相关的物品。目前,我们有7组展柜涉及有趣和启发性的东方材料,以引人入胜的方式布置。其中之一是珍贵的形状奇特的中国早期钱币,从中可以看出它们的发展。两组是陶范残品、完整的钱范以及铸造完成的钱树,揭示了铸造方法和古老钱币的使用。另一组则展示了东方钱币藏家是如何给钱币分类、展示和保存的。他们用拓片做成目录,将珍爱的钱币放在漂亮的漆盒或者象牙盒里,外面套上锦缎袋子。

有一组柜子里是伊斯兰钱币和殖民地钱币,另一组则主要是中国、日本、安南和柬埔寨钱币。第七组是安南和暹罗钱币和大量暹罗陶瓷币。贝币和石币正在原始展览区展示。日本和胶州钱币也在展览。今年我们展出了在东方流通的各种类型的银元,以及日本和中国的多种纸币。

大部分亚洲国家都有能力自行铸造钱币,但最近巴黎和布鲁塞尔分别为暹罗铸造银币和铜币、锌币。

总体来说,对东方钱币的兴趣无疑是在增长的。对你们东方钱币委员会来说,1914年是令人鼓舞之年,同时我们也期待着1915年的活动数量能翻倍。

祝好

小约翰·莱利(主席)

霍兰德·伍德

查尔斯·格雷戈里

詹姆斯·B.尼斯

委员会

可惜的是,事情并未如预期那样。报告完成六个月后,委员会的两名成员去世:拉姆斯登死于1915年1月27日,格雷戈里死于1915年5月20日。1916年1月15日,东方钱币委员会在其年会上向美国钱币学会会员做了报告:

去年在东方钱币的研究上没有任何起色。

你们委员会在科尔多瓦找到了一些金质四分之一第纳尔,这批窖藏是回历5世纪中期(约公元11世纪中期)的,还包括一些未发表的阿拉伯统治西班牙时期国王的银币,其中有在阿拉伯占领期间在巴勒莫铸造的钱币。这个发现最吸引人的是四分之一第纳尔是很稀少的面额。除此之外,你们在搜罗和出售重要物件方面一无所知。

麦克·戴维斯今年秋天发表了几篇关于中国纸币的文章。拉姆斯登死后有两篇论文发表,一篇是《中国钱币的起源》,发表于斯宾克的 Numismatic Circular;一篇是《临淄古代钱币》,发表于Numismatic Chronicle。

亨利·亚历山大·拉姆斯登去年1月27日在横滨去世后,远东钱币学遭到重大挫折。

他是学会的赞助人和合作伙伴。

作为编辑、作者、学生和狂热的收藏家,他是独一无二的,无人可以取代。列评如潮的《大日本古钱古邮券杂志》也随着拉姆斯登的去世走到了终点。

拉姆斯登为我们奠定了坚实的基础,我们可以有机会继续他的事业。我们收藏的中国钱币在任何博物馆的珍品中都是最好的,如果算上东部州的公共和私人收藏,我们将在全球独领风骚。我们在这个领域还有很多基础研究需要开展,以期达到和其他领域齐头并进的成果。

我们最大的弱项是图书馆。请委员会推荐购买或捐赠必要的参考书。这是开始一项最简单的工作前必备的。

委员会对查尔斯·格雷戈里先生于5月20日去世深表惋惜。

祝好

小约翰·莱利(主席)

霍兰德·伍德

查尔斯·格雷戈里

詹姆斯·B.尼斯

委员会

拉姆斯登去世后发生了什么?

对伍德、莱利和罗宾逊来说,拉姆斯登的去世[28]不仅是失去了一位专业的钱币交易商,更是痛失挚友。他们一段时间后才知道这个消息,大概是因为小早川不太会英语而他们也不太会说日语。莱利询问拉姆斯登藏品,他之前就打算购买拉姆斯登收藏的全部中国的方孔圆钱。在一封写给拉姆斯登的遗嘱执行人威廉·霍尔斯特(William Holst)的信中,莱利重申了这个想法:

“我有很多拉姆斯登的藏品,而且从1914年10月开始我们商议收购其250多枚中国钱币。拉姆斯登从1914年10月12号开始给我写信[29]谈这件事,他去世后就搁置了。”[30]

约翰·罗宾逊也开始为拉姆斯登藏品入藏美国钱币学会而奔走。他不知疲倦地写信,目的只有一个:买下拉姆斯登的藏品。罗宾逊并不想将其据为己有,他已经有自己想要的藏品,拉姆斯登的收藏(5倍于罗宾逊)对他来说体量过大。

莱利为了研究的目的,也希望为美国钱币学会买下拉姆斯登的收藏:

“其实伍德先生和我感兴趣的只是这批藏品会有助于我们的研究,而这研究基于拉姆斯登的帮助。换句话说,我们把这批藏品当做前进中的事业,为了接下上一任收藏者未竟的工作,无论如何都要得到它。我想这也是拉姆斯登的愿望。”[31]

然而霍尔斯特作为遗嘱执行人,必须遵循拉姆斯登的遗嘱。遗嘱中根本没提莱利。拉姆斯登已经决定将藏品转让给伍德。

我的远东钱币收藏,包括所有远东钱币的图书,不论日文、中文还是其他语言,必须和我的其他财产分开。我建议将其整体转让给纽约的伍德先生,其中还包括暹罗陶瓷币和其他压胜钱,总价不低于30000日元。如果价格没有达到,这批藏品必须保持原状直到我的儿子长大。但是如果他不想继续收藏,应将藏品以我的名义全部赠送给伦敦的大英博物馆。任何情况下都不能拆分这套藏品。[32]

伍德和美国钱币学会都买不起他的藏品。但是莱利有足够的财力,他按照拉姆斯登在遗嘱中开出的价格,买下了他收藏的钱币(15000枚)和图书[33]。

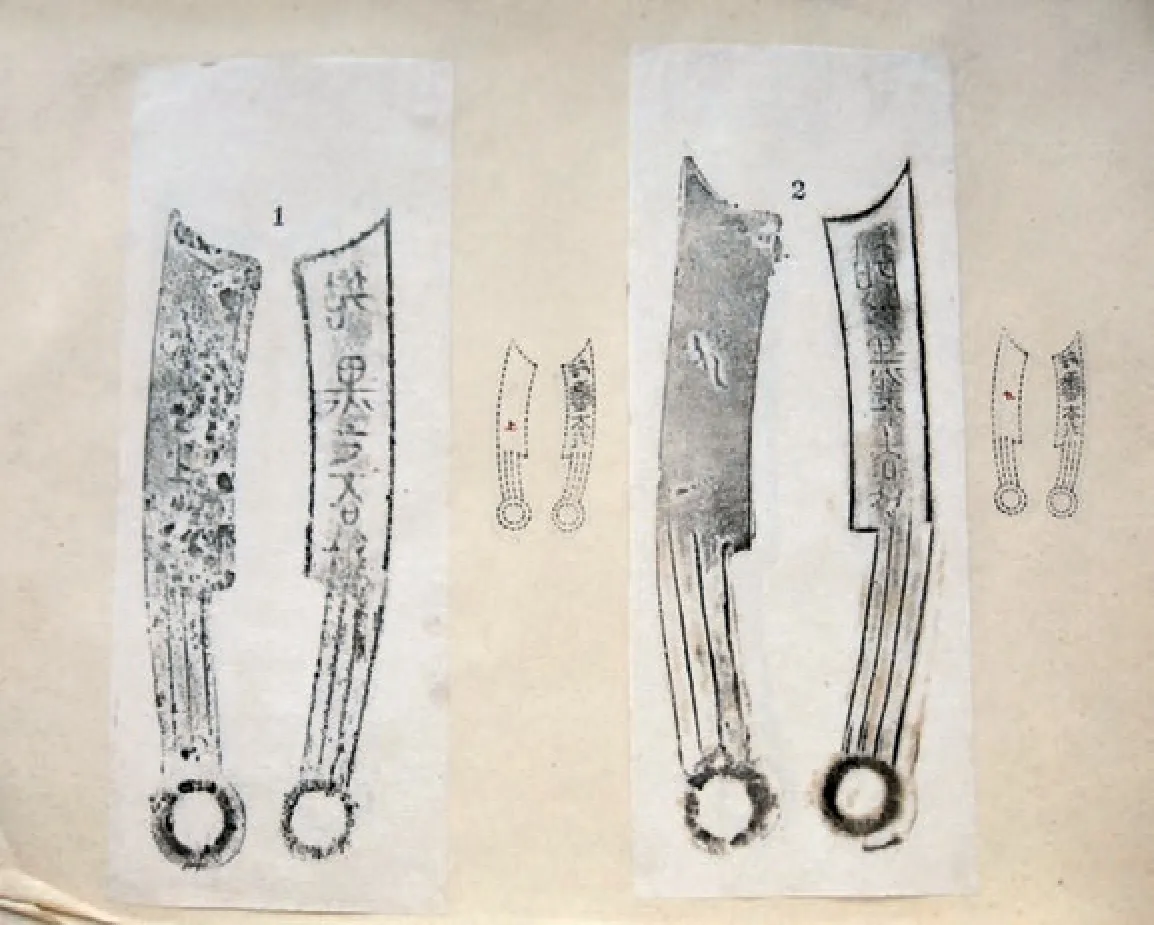

拉姆斯登藏品中的钱币和压胜钱寄到时,每件都有拓片和缩略图(图5)。在照相技术发明以前,拓片是复制钱币以及雕刻在石头或铜器上文字最便捷的方法,因为中国钱币都是扁平的,而且只有文字而非图像[34]。拓片是专业圈子里唯一公认的传播艺术的方法。对东亚钱币藏家来说,拓片的价值在某种程度上等于钱币本身的价值[35]。

莱利的收藏

1917年,约翰·莱利在美国钱币学会有了自己的办公室,并且把自己的藏品和藏书也一起带来了。实际上,他在美国钱币学会的工作正是伍德给拉姆斯登许诺的:一份没有薪水的永久职位。

图5 美国钱币学会档案中保存的拉姆斯登制作的刀币拓片

与拉姆斯登对古币的兴趣不同,莱利喜欢现代钱币。但他继承了拉姆斯登的遗志,即在美国继续扩大中国钱币的收藏。他与伍德一起办讲座、办展览,是东方钱币委员会的活跃分子。同时,他也在继续扩大自己的收藏,藏品数量达到惊人的26000枚。今天,他的藏品仍然是美国钱币学会东亚钱币收藏的最重要部分。莱利保存在他办公室的发票是这批藏品来源的重要证明[36]。1936年,莱利的女儿弗朗西丝·莱利(Frances Reilly)将他父亲的藏品捐赠给美国钱币学会[37]。莱利的藏书也一并捐赠,有很多是19世纪的中国钱币参考书。

罗振玉集藏

目前为止,我们已经探究了中国钱币是如何通过伍德、罗宾逊和莱利到达美国的。现在值得探究的是拉姆斯登是如何从东亚获取中国钱币并最终送到海外藏家手中的。在这一点,罗氏集藏的案例意义重大。

罗氏集藏是如何来到美国钱币学会的?

美国钱币学会的记录只有关于罗氏集藏来源的简短说明。根据霍兰德·伍德的评价(见上文),可以推测这位收藏家是男性,他是“一位了解钱币并受过良好教育的中国学者”,这批藏品是在北京收集的。另外一个关于藏品的记录[38]如此描述:

藏品来自北京大学的罗教授,包括511件中国古代钱币,全部是公元前方孔圆钱使用之前的钱币。

事实上,罗先生的藏品在1911年就已经来到了美国。1911年夏季,它们在美国钱币协会大会期间曾在芝加哥展出。阿德尔森(1958)确信伍德在芝加哥见过这批藏品并将其带回美国钱币学会[39]。然而,这和事实稍有出入。

罗氏集藏是拉姆斯登委托给伍德的,目的是在芝加哥找个买家。作为总部位于横滨的币商,拉姆斯登在中国主要城市有几个代理人为他提供新发现的钱币以及可供购买的藏品。清朝末期由于中国政治动荡,许多学者纷纷将藏品出售。拉姆斯登听闻罗先生亦有此打算。他们以前就认识,拉姆斯登还从罗先生处购买过钱币。他亲自去北京看过罗先生的这些藏品,并在1910年12月2日与老朋友伍德的通信中提到:[40]

……我上次在北京的时候已经认真检视过罗先生的中国古代钱币,他已经收藏了近30年。罗先生是北京一所高等学校或大学的院长,他是公认的中国钱币的权威。他的藏品无疑是中国数量最大、最重要的藏品,几乎囊括了所有的系列……

他现在发现我的藏品已经超越了他,或是他的主要兴趣已经转到了甲骨文(类似于我寄给你的两个样品)的收集和研究方面。他向我暗示他希望将藏品成批出售,也就是除方孔圆钱以外的有代表性的中国古钱币。

无论罗先生出售他藏品的动机是什么,很明显拉姆斯登能够感觉到它们的价值。在他给伍德的信中写道:“这批藏品大约有四五百件,种类丰富,其中一些品种非常珍稀而且真的是孤品。”[41]他对这批藏品有处置权,正在寻找买家。他与一家德国的博物馆有联系,但也在考虑美国钱币学会。1910年,伍德还不是美国钱币学会的策展人,他活跃在钱币圈并作为拉姆斯登的中间人为美国市场提供钱币。拉姆斯登认为罗先生的藏品提供了一个绝佳的机会,它的一个主要卖点是无论在数量还是质量上,它都远远超过大英博物馆的先秦钱币收藏。

大英博物馆的此类藏品只有150件(代表性的古钱币),其中大部分比较罕见的钱币是仿品!这批藏品的数量和重要性都是大英博物馆同类藏品的3倍,因为它囊括了所有经典品种。考虑到这批藏品的重要性,它们的价格简直出奇的低,所以我绝不会让这个机会溜走。[42]

拉姆斯登在1911年初买下了这批藏品,但这批藏品并没有立即成为他的收藏。

他在1911年2月11日给罗宾逊的信中写道:[43]

我本打算这月去北京接收所购买的大批藏品,但由于瘟疫而采取的检疫和其他措施而不能成行。我在北京的代理人现在负责此事,这批藏品应该在本月底到达这里,到时我会忙得不可开交。

1911年3月初,拉姆斯登接收了这批藏品,并写信给罗宾逊。

“我注意到你说了美国钱币学会和我刚刚从北京购买的大批中国钱币。我认为任何人都必须得亲眼看到这批藏品才能做出判断。亲眼看到这批藏品后感觉才会发生变化,我认为除非人们看到藏品否则很难有如此感受。……我觉得找到买家并不难,只要他亲自看到这些钱币。它们太有魅力了,卖家一旦看见就绝不会放手,它们本身就有足够的说服力。”

他花了三个月把这批钱币固定在纸板上,事事亲为[44]。

我花费了大量精力在这上面,这不是说说而已,因为我已经在纸板上给这些钱币打好了孔,我还把钱币的特征写在钱币旁边的小纸片上和拓片上。我干了三个月,估计不会再轻易接类似的活了。

他接这个活的目的是为了卖掉这批藏品,附上了所有相关信息。他制作拓片并编好了目录[45],这样就算是一个新手看到也会喜欢上收藏。其实没必要把钱币固定在纸板上(钱币放在小信封里寄出没有任何问题)。但是拉姆斯登坚持这么做,因为这是很好的展示,也可以炫耀这批钱币的品质。他深知几乎没有人可以仅凭文字描述就能评判这批藏品的质量,伍德说服他唯有让人确确实实地看到这批藏品[46]。

1911年6月21日,藏品和目录被寄往在美国的霍兰德·伍德[47]。如今,在美国钱币学会的档案中已查不到这份目录。纸板也许早就不见了。拉姆斯登在每个纸板上都固定了几个钱币,估计数量和体积都很庞大,不易存放。

我们已经知道财团支付的最终价格了,我们必须假定是在2500美元上下,拉姆斯登贡献了500美元,剩下的2000美元由财团的其他成员共同承担[48]。

换句话说,拉姆斯登既是卖家也是共同买家之一。这就产生了一些列问题,不仅是针对他自己的。他是想留下这批钱币,还是想卖掉赚钱?他为了买这批藏品最初付了3500-4000枚西班牙银元(1500-1750美元)[49]。他还必须付钱给北京的代理人以及支付运费,还得花三个月整理藏品。谈判后两年,他终于收到了美国钱币学会的2000美元。拉姆斯登从没卖过这么多钱。

形式发票也有疑问。发票的金额是2500美元[50],但我们知道伍德提出的价格是3000美元[51]。贝尔登曾为美国钱币学会要求价格优惠,当伍德拒绝2500美元的出价后,贝尔登说“你无疑面临一个棘手的问题。”[52]

我们知道拉姆斯登曾要求伍德负责这批藏品并找个买家。人们积极建议他赶快卖掉,还给他5%的佣金,但他从没提过这个要求。差的500美元是不是他自己垫付的?毕竟不是一笔小数目(他年薪的五分之一),他在1913年1月被任命为美国钱币学会策展人,年薪2500美元。他尽可能保持这个职位,因此他推迟了谈判。

幸运的是,拉姆斯登有足够的耐心等待美国钱币学会做出最终决定。在谈判期间,他去了一趟欧洲,和其他博物馆洽谈藏品事宜。他向艾尔米塔什博物馆、大英博物馆和法国国家图书馆币章陈列室[53]推销罗振玉集藏,但都没成功。

考证罗先生:“受过教育的中国学者”

在拉姆斯登的信件中,他提到了北京的罗先生。然而拉姆斯登的日语虽好但汉语不行,而且那段时间,他似乎是用日语转写中文姓名而不是用标准的威妥玛拼音或EFEO法[54]。换句话说,拉姆斯登用日语的方式读“罗”就类似“Ra”。这个字用威妥玛拼音转写为Lo,汉语拼音是Luo。因此,Ro Collection(罗氏集藏)应该是Lo Collection或汉语拼音的Luo Collection。

在1910年12月2日他写给伍德的信中,拉姆斯登没怎么提及罗振玉的收藏,却给出了关于他职业的重要信息[55]。

他是北京的一所高等学校或大学的院长,在钱币方面是公认的权威。

拉姆斯登所说的“北京的高等学校或大学”应该就是京师大学堂,由清政府创办,是北京大学的前身。刘廷琛在1908年1月至1910年9月任京师大学堂总监督,而在七名副职中,就有一名叫罗振玉的教授。

当我向法国国家图书馆的高级策展人弗朗索瓦·蒂埃里(François Thierry)谈及我的研究时,他开玩笑地说罗先生可能是罗振玉,当时著名的中国考古学家、钱币学家和金石学家。尽管有些牵强,但确实是合理的。

拉姆斯登口中的罗先生在京师大学堂任教,是七名副校长之一[56]。罗振玉亦是如此。罗振玉在1911年离开中国定居日本京都,拉姆斯登在那里见到了他[57]。

我刚从这个国家的南方回来,我在那里见了泉友。我对钱币的喜爱大过生意,大部分时间都在收集藏品和参观博物馆。我还见到了罗先生,一位在北京的大学的院长,然而自从政权交替后他就在日本定居了。这批现属于美国钱币学会的集藏就是他的。

显然罗先生和罗振玉有太多的共同点。最终的证据是一篇发表在《大日本古钱古邮券杂志》上的文章(美国钱币学会有这个杂志的副本),文章涉及美国钱币学会的很多会员捐赠“罗氏集藏”。这个期刊是双语的[58],日文版上清楚地写着罗先生的全名,即罗振玉。

罗振玉(1866-1940)是江苏淮安人,古玩藏家和古文献学家。他还是清朝晚期的重臣,以教育改革思想而闻名。为了发展中国的农村地区,他于1896年创立“农学社”,翻译英语和日语的关于农业的文章。1898年他又在上海创立“东文学社”,目的是促进中国的英语和日语研究。

罗振玉还涉足政治。他忠于清朝,不认同1911年的辛亥革命,随后离开中国。他在日本隐居了八年,以发表学术著作和出售国画为生[59]。他参与了溥仪复辟的活动。

罗振玉对很多领域都感兴趣,包括古文献学、碑帖学和钱币学,热衷于发表新发现的素材。《罗雪堂先生全集》收录了183篇文章[60]。他对中国的学术研究有极大贡献。我下面着重介绍三个方面:早期金石学、文化遗产保护和档案保护。

在早期金石学领域,罗振玉是最早解读甲骨文的学者之一。甲骨文是中国最早的文字形式,他的专著《殷商贞卜文字考》发表于1910年。他研究商代和周代青铜器上的文字以及出土于丝绸之路的汉代居延竹简。他是第一个对西夏文字感兴趣的现代学者。他的《西夏国书略说》是研究西夏钱币文字的重要文献,他还在《西夏官印集存》中发表了33件西夏官印。

罗振玉致力于保护中国文化遗产始于甲骨文。他是最早前往安阳的学者之一,那里是最早发现甲骨文的地方。他还重视明器(冥器)的文化和历史价值,特别是唐代的。他积极保护敦煌的遗存。1909年他仔细鉴定了一些敦煌的手稿,这些手稿是法国考古学家伯希和从敦煌洞窟里拿走带到北京的。罗振玉利用在学部任职的机会,组织保护敦煌手稿,包括在斯坦因和伯希和造访敦煌之后,将还保存在洞窟里的8000余件手稿安全转移到北京。

罗振玉还尝试保护清代档案,1908年组织将这些档案保存在学部。1922年,大部分档案被教育部出售,他尽力购回这些散佚的文献。

罗振玉醉心于收集各种古物。他藏有大量的古代学者的珍藏,比如画作、书法、铜器和印章。但他也对新发现的古董感兴趣,比如在明清时期才发现的甲骨。他对钱币的兴趣可以追溯到1895年与胡义赞(1831-1912)的会面。胡义赞是钱币收藏家,他将罗振玉带入这个领域[61]。尽管罗振玉在1911年将他收藏的所有钱币都卖给了拉姆斯登,这并不表明他对钱币不再感兴趣了。他继续购买钱币,包括《古泉汇》的作者李佐贤的全部藏品。[62]1914年,他出版了《四朝钞币图录》一书。

总而言之,美国钱币学会收藏的罗振玉集藏曾属于中国最杰出的学者之一,它的重要性不应被低估。罗振玉以这批藏品为基础,提出了一些他的古钱学理论[63]。

结论

从美国钱币学会收藏东亚钱币的历史来看,我们可以得出这样的结论,即这不是一系列漫无目的的捐赠,而是和霍兰德·伍德这位策展人个人密不可分的。尽管伍德在伊斯兰钱币方面的学识更为人所知,但他是学会中国钱币收藏的关键性人物。因为他不是东亚钱币专家,他需要依靠亨利·拉姆斯登的无私帮助。我们可以这样说,美国钱币学会的高质量钱币收藏首先得益于收藏家的参与,比如约翰·莱利;其次,藏家、交易商和策展人之间良好紧密的社会关系也是必不可少的。正如我们在前文论述的伍德、莱利、罗宾逊和拉姆斯登之间的关系。这种关系让美国钱币学会获得了一流的藏品:有500枚钱币的罗振玉集藏以及莱利和拉姆斯登的包罗万象的收藏。这两部分的藏品都是直接在东亚获得的,品相完好且几乎没有仿品和假货,而仿品和假货在国外收藏以及欧美的博物馆中数不胜数。对罗氏集藏的考证重建了这批藏品的来龙去脉。感谢美国钱币学会对档案的妥善保管和分类让这一切成为可能,这些档案对学者是独一无二的。保存藏品的出处是博物馆的主要任务,尤其是20世纪从国外获得藏品。就像国际艺术基金研究会的《出处指南》中说的,出处研究对建立物品的所有权和鉴别真伪具有重要意义。同时也对物品有附加价值,来源著名对其价值有积极作用。出处研究对收藏的优先度也是一扇窗口,社交网络的记录和市场条件指示影响着博物馆里藏品的增长。就其本身而言,罗振玉集藏说明了策展人伍德和交易商拉姆斯登两个人的非凡努力,这批藏品在20世纪初促进了美国的中国钱币研究。当时,中国钱币在美国几乎没人关注。这使得美国钱币学会有机会获得了这份收藏,然而这批藏品仍有待深入研究。

在本文翻译过程中得到了Lyce Jankowski (何淑真)女士的帮助,深表感谢。Lyce Jankowski (何淑真),东亚钱币学艺术史博士,于索邦大学古典文学与艺术史系、巴黎高师古代科学研究专业学习,同时获得巴黎东方语言与文明研究院中文专业文凭。曾任教索邦大学(巴黎四大)与牛津大学,教授钱币学及中国艺术史,现任职于比利时玛丽蒙特皇家博物馆(Royal Museum of Mariemont)。

注释:

[1]这些钱币铸造于顺治、康熙、雍正、乾隆、嘉庆和道光年间。

[2]这些钱币分别属于洪武和嘉靖时期。

[3]详见Annual Meeting on 15 January 1916,in American Journal of Numismatics and Proceedings of the American Numismatic Society 1915,vol.XLIX (1916),p.xxx and xliii.

[4]详见Gregory Estate Sale,by Chapman,New York,June 19th to 24th,1915.

[5]H.Adelson,The American Numismatic Society 1858-1958,(1958):188–数据库中只有1363枚钱币。

[6]详见美国钱币学会策展数据库

[7]威廉·沃尔特·库尔萨德·威尔逊(William Walter Coulthard Wilson,1870-1924),详见https://sites.google.com/site/numismaticmallcom/encyclopedic-dictionary-of-numismatic-biographies/wilson-william-waltercoulthard(2016年10月27日获取)。他的捐赠记录在 American Journal of Numismatics (1897-1924),vol.45,No.1 (January,1911),p.33.http://www.jstor.org/stable/43583620.威尔逊的主要兴趣在加拿大钱币和代用币,但他的收藏范围广泛。https://ia902705.us.archive.org/7/items/importantnumisma00ande/importantnumisma00ande.pdf (2016年10月27日获取)。

[8]艾萨克·约翰·格林伍德(Isaac John Greenwood,1883-1911)于1859年加入美国钱币学会,他将自己收藏的3000多枚钱币、章牌、钞票和图书赠与学会。

[9]这批藏品以S.W.Adler的名义捐赠,没找到关于他的生平。

[10]原书名是“Manuscript of Sen”,现在莱利档案中。

[11]Adelson (1958):339 note 120.

[12]ANS(1912)。

[13]“伍德确定去了芝加哥的美国钱币协会大会并在那里发现了这些钱币”,详见Adelson (1958):190.

[14]1911年9月13日贝尔登写给伍德的信。贝尔登 (1862-1931) 在1909-1915年任美国钱币学会总监。

[15]我在莱利的文件中找到了这批收藏的名单。他称之为“巴尔集藏”可能是因为阿贝尔·巴尔(Abel Bahr),巴尔是商人和中国艺术品(书画、瓷器、玉器及其他)收藏家。

[16]乔治·格罗弗(George B.Glover)供职于中国海关总税务司,1897年他将自己收藏的2025枚钱币捐给了史密森尼学会。

[17]Hoge (2000):56.

[18]见美国钱币学会档案。

[19]注册号是1913.38,发表于Bates (2004):41-45.

[20]见内维尔传记,http://numismatics.org/authority/newell(2016年11月25日获取)。

[21]见沙尔特斯传记,http://numismatics.org/authority/saltus (2016年11月25日获取)。

[22]Wood (1913,p.218-219).

[23]Proceedings of the ANS (1913).

[24]ANS (1913,p.281-285).

[25]例如J.B.Nies,« Kufic glass weights and bottle lamps »,Proceedings of the American Numismatic and Archaeological Society,1902,pp.45-55.内维尔也收藏玻璃砝码,发表在George C.Miles的Early Arabic Glass Weights and Stamps,ANS Numismatic Notes and Monographs no.111 (1948),Preface,p.vi.

[26]ANS (1915,p.65-66).

[27]1914年2月21日至1915年1月16日的《美国钱币学会会刊》以及《美国钱币学杂志》第48期(1914年)上的职员和会员名录,pp.i,iii-xlv,xlvii-lviii– the report is on pp.xxxi-xxxii.http://www.jstor.org/stable/43587817

[28]他患伤寒三周后,在横滨总医院去世。

[29]我没有这些信的线索。

[30]1916年莱利写给霍尔斯特的信。

[31]1916年3月1日莱利写给马歇尔·马丁的信。马歇尔·马丁(C.K.Marshall Martin,1862-1949) 是横滨总医院的总监,也是日本艺术收藏家。

[32]从遗嘱附录no.2 中移到亨利·亚历山大·拉姆斯登先生的遗嘱。

[33]藏品以3000美元的价格卖给了James Eades and Co.。

[34]拓片的制作方法是:在钱币上面覆上浸湿的纸,再用拓包着墨。凹陷的区域不会被拓在纸上,凸起区域的图形会附着在纸上。制作拓片可以使难以辨识的文字清晰地显现出来。

[35]拉姆斯登制作的拓片保存在美国钱币学会档案中,由14个部分组成,分别是:早期实物货币和无文钱;铲币;方足布;尖足布;其他布币;大型刀币;甘丹尖足布;明刀;中国压胜钱;中国现代铜元和护身符钱币;朝鲜钱币和别钱;日本钱币和别钱;暹罗陶瓷币及其他代用币;安南钱币、日本章牌及其他各类钱币。“王莽的布币和刀币”和“中国古代圆钱”两部分散失。80张圆钱的拓片封存在美国钱币学会档案的莱利文件中,这也许就是散佚的部分之一。

[36]我发现一些写给阿尔伯特·施罗德(1851-约1917)的寡妻的信,信中提到她丈夫收藏的暹罗钱币。阿尔伯特·施罗德是是东南亚钱币专家,但这批钱币的下落我们无从得知。莱利可能对这个收藏领域不感兴趣。

[37]王毓铨在这批藏品的基础上写了《中国早期钱币》一书(Early Chinese Coinage,Numismatic Notes and Monographs 122,New York:American Numismatic Society,1951)。

[38]ANS (1914,p.14).

[39]“伍德确定去了芝加哥的美国钱币协会大会并在那里发现了这些钱币”,详见Adelson (1958):190.

[40][41][55]1910年12月2日拉姆斯登写给伍德的信。

[42]1910年4月18日拉姆斯登写给伍德的信。

[43]1911年2月11日拉姆斯登写给罗宾逊的信。

[44]1911年8月23日拉姆斯登写给伍德的信。

[45]目录于1911年6月21日随藏品一同寄给伍德。在档案中无法找到目录和拓片。

[46]1911年3月13日拉姆斯登写给罗宾逊的信。

[47]1911年6月21日小早川写给伍德的信。

[48]见1911年9月13日贝尔登写给伍德的信。

[49]在19世纪和20世纪初的中国和日本,墨西哥银元在对外贸易中使用广泛。

[50]1911年6月21日小早川写给伍德的信。

[51]1911年9月13日贝尔登写给伍德的信。

[52]1912年4月5日贝尔登写给伍德的信。“你无疑面临一个棘手的问题”(对伍德拒绝2500美元出价的回应)。

[53]拉姆斯登在1912年10月15日和18日两次造访法国国家图书馆币章陈列室。第一次他看了馆藏日本和中国钱币;第二次他看了远东钱币。见1912年的Registre des visiteurs du Cabinet des Médailles手稿。

[54]法国远东学院(Ecole Française d’Extrême Orient)发明了一种转写系统,以学校的首字母缩写EFEO命名。当时耶鲁拼音和汉语拼音尚未发明。

[56]他是京师大学堂农科监督。

[57]1914年6月30日拉姆斯登写给罗宾逊的信。

[58]有些内容有全文翻译,有些则只翻译了标题。

[59]关于他的活动的更多细节,详见Shana J.Brown,Pastimes:from art and antiquarianism to modern Chinese historiography (Honolulu:University of Hawaii,2011),103-120.以及Hong Zaixin’s ‘A Newly Made Marketable ‘Leftover’:Luo Zhenyu’s Scholarship and Art business in Kyoto (1911-1919)’ in Lost Generation -Luo Zhenyu,Qing Loyalists and the Formation of Modern Chinese Culture,ed.by Yang Chia-Ling and Whitfield,Roderick.(London:Saffron,2012),142-171.

[60]雪堂是罗振玉1916年给自己起的雅号。

[61]由于钱币不是罗振玉的主要兴趣所在,我们对他的钱币藏品质量有些怀疑。我没有全面检查所有的钱币,但美国钱币学会网站上的几件空首布的确是真的(http://numismatics.org/search/results?q=Luo%20 Zhenyu)。其实,罗振玉在日本出售过一些有疑问的画作,这给他的钱币藏品也蒙上了一层阴影,需要考证罗振玉的钱币来自何处。

[62]2007年8月和辽宁省博物馆青铜器部策展人刘韫(音)的谈话。

[63]关汉亨总结梳理了他的古钱学思想。