写作于我完全可以用“嗜好”来形容

2019-06-28纪红建蒋殊

纪红建 蒋殊

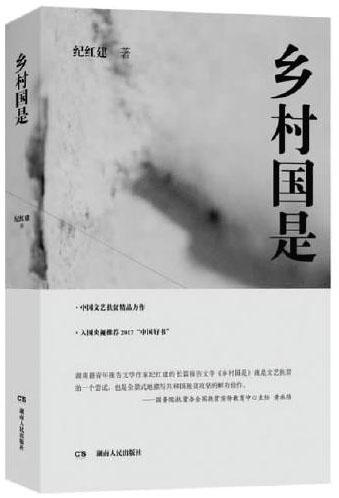

蒋殊(以下简称蒋):首先要恭喜您获得第七届“鲁迅文学奖”,也感谢您给读者奉献了一部优秀的报告文学作品《乡村国是》。领奖时您的获奖感言,还记得吗?

纪红建(以下简称纪):对获奖感言,我记忆犹新,那是我的肺腑之言。因为每个文学门类的获奖者只有一个代表发言,春雷老师代表五位报告文学获奖作者发言,我的获奖感言虽然没有在领奖时宣读,但中国作协同步安排在相关媒体发表了:

感谢评委老师对《乡村国是》的肯定!

感谢文学路上良师益友的鼓励和鞭策!

感谢丰富多彩的现实生活!

感谢千千万万的基层扶贫干部和贫困群众的奉献与付出!

近三年在深度贫困地区的行走,我有无尽的感动与感叹,特别是贫困群众自然流露的感激之情,给我留下了深刻的印象。贫困山区确实难,难于生活,难于扶贫,难于脱贫。但再难,都挺了过来,都攻坚克难了,都已经成为过去时了,或者渐渐成为过去时。包括那些丧失劳动能力、曾经对生活无望的群众,也因为搭上了精准扶贫这趟列车,有了基本的生活保障,家中生活境遇也悄然发生了变化。看着浩浩荡荡的脱贫队伍,我看到了喜悦与温暖,更看到了一种豪迈与自信。

我深知,党中央对贫困群众的关怀和温暖的传递,让贫困群众真真正正地成为受惠者;30多年来脱贫之路的酸甜苦辣,贫困群众都是亲历者和感受者;30多年来的脱贫之战,特别是现在最难啃的“精准脱贫”战的阶段性战绩,贫困群众才是真正的评判人……群众,只有群众最有发言权。我想,只要真实地把他们的心声呈现出来,这部作品就会充满感动和力量。于是我决定把这部作品的话语权交给贫困群众,把尽量多的笔墨留给贫困群众。虽然他们生活在最基层,他们是草根,但他们纯真、朴实,他们有一种摧不垮的高大与伟岸。

除了想尽快反映老百姓的心声,我还急切地想把自己一路走来的所见所闻、所思所想,向亲爱的读者倾诉,这是我的心愿。然而,面对如此壮阔的场景,如此重大而沉重的命题,我也曾有过矛盾、纠结,但最终,我鼓足勇气把这个作品写了下来,紧紧围绕着贫困乡村,围绕着贫困乡村里的人和事,围绕着人心和人性,围绕着精神和灵魂。我内心也在不断安慰自己、告诫自己,虽然我很矮小,也无才华,更没有宽广的思维,但我的行走是真实而忠诚的。这点,我十分肯定。于是在创作过程中,我把自己一路走来的所见所闻、所思所想,都真实地记录了下来。真实、真诚,还有心灵的表达,以及些许反思,足矣!

这次获奖,只是鼓励与鞭策,做一个忠实的默默无闻的行走者、记录者、思考者、报告者,做人民心声的传递者,这一点,在我心中从未动摇过。

蒋:其实那已经是几个月平静后的冷静了吧?得知获奖第一时间的真实感受还记得吗?

纪:是的,现在已经回归到了正常的生活与写作状态。2018年8月11日下午,看到中国作家网公布获奖名单后,首先是惊讶,看了好几遍,生怕看错了,之后是激动,可以说彻夜未眠,再后来便是镇定。镇定时,便是我深深的思索与感恩。我知道,文学之路充满艰辛,也充满孤独与寂寞,如果没有众多老师的关心与帮助,我不可能走到现在;如果没有评委老师长期以来的关注、关心,深入阅读我的作品,并给予高度认可与肯定,我不可能获此殊荣。当然,我还要感恩文学与生活,文学让我插上了理想的翅膀,生活体验给予了我生命营养。

蒋:嗯,感恩文学,感恩生活。大多数作家心目中,鲁奖是神圣的。对您而言,获奖意味着什么?如何看待与面对这个转折?

纪:作为文学的虔诚者,自然对以“中华民族的脊梁”鲁迅先生命名的文学奖项心怀敬畏。获奖,毫无疑问是我文学道路上的一次重大转折,是对自己创作的重新审视与调整,应该也会让我未来的写作更加淡定与从容,理性与深入。它让我感受到了老师和读者们,特别是评委老师们的关心,既感到无比荣耀,也深感责任重大。这是对《乡村国是》的肯定,也是对我这些年来从事报告文学创作的肯定,更是对我未来创作之路的期望与鞭策。我始终觉得,获奖只是我文学旅途中的一个驿站,只是对一段时间创作的小结,它让我看到了希望,也认识到了自己的不足,同时也宣告我新征程的开启。加强学习,认真采访和写作,带着责任感和使命感,既要有激越的个人命运,也要有饱满的家国情怀,把作品往精里写,往深里写,我的文学之路才能更加宽广,方能行远,也是唯一的出路。

蒋:获奖会引起各种关注,在某种程度上也会让您受到来自各界的“干扰”,比如我今天的采访。您如何面对与看待,觉得会影响接下来的创作,还是会激励您写出更好的作品?

纪:事实上,获奖后各种关注,已经在一定程度上影响了我的写作。我最害怕熱闹与喧哗,这不应该是一名写作者应有的状态,我喜欢孤独行走、思考和写作,这样的状态让我舒适与踏实。有时反过来想,“干扰”也是件好事。为什么?因为我也趁机对之前的写作进行了集中梳理,既总结了自己创作的经验,也发现了自己的不足,特别是我开始尝试着用新的要求、新的视角来看待自己未来的写作。所以我觉得,应该对我的写作是一种激励,让我未来的写作更加理性,更加淡定,更加自律,更加注重作品的艺术性和思想性。

蒋:获奖之后,您的作品有了更广泛的流传,许多作家及文学爱好者都已经在第一时间拜读,品味。大概谈谈您的这部作品吧,当初创作的背景与想法。还有,您如何评价它在您所有作品中的地位?

纪:要说背景,或者说为什么要选择写这部作品,应该包括两个因素,一是时代的选择;二是作为一名报告文学作家的个人选择。改革开放以来特别是党的十八大以来,我们坚持共同富裕的价值理想,发挥我国特有的政治优势和制度优势,根据国情实际深化扶贫体制机制改革,不断拓展中国特色扶贫开发道路,党中央对我国扶贫开发工作做出战略性创新部署。在全国打赢脱贫攻坚战的氛围中,在当前我国最大的民生工程面前,作为一名报告文学作家不可能无动于衷。这是时代的命题,报告文学作家必然义无反顾地参与。特别是2014年底,我去了湘西贫困山区,贫困现状,脱贫情况,都让我感触很深。于是,我决定写一部全景式描写中国脱贫攻坚的长篇报告文学。当我把这些想法说给一些朋友听时,他们并不看好,一是他们觉得扶贫题材太“正”,很容易写成“表扬稿”;二是他们觉得这个题材过于宏大,难以驾驭,难以写出特色。但我始终觉得,关于脱贫攻坚的这个主旋律,有着极其重要的现实意义。所以从一开始我就卯足了劲,决定写好这部作品,并集中了所有精力。我想写一部有血有肉,让人回味的作品。正是这么一种考虑,《乡村国是》较我之前的《哑巴红军》《母爱最真》《见证》《马桑树儿搭灯台》等作品有了较大的不同。不同在哪?就在于不仅加强了文学性,更加强了思想性,饱含忧患意识和悲悯情怀,这是我以前作品所欠缺的。具体地说,《乡村国是》把大叙事和小故事,家国情怀与个人情感,现实笔法与理性思辨,一一结合起来了。这部作品不仅重点反映了党的十八大以来精准扶贫攻坚场景,也注意了历史的延伸,既写扶贫攻坚取得的成绩,也呈现中国扶贫历史的艰巨性和复杂性,既歌颂脱贫攻坚道路上人性的光辉,也心怀忧虑,注重反思。提出问题,进行反思的部分,也有相当比例。

蒋:明白了。您发表第一篇文学作品是什么时候,那是您走上且坚持走写作这条路的开端吧?

纪:我发表的第一篇文学作品叫《拖板车》,是一篇短小的千字文,1994年夏天,正上高一。从那时开始,包括后来到北方当兵,再从部队转业回湖南,我一直坚持走在这条路上,也孤独,也寂寞,也曾遇到过困难,但一直在坚持,从未退缩。

蒋:您觉得写作带给您什么,或者说您从中得到什么,失去什么?

纪:写作于我,完全可以用“嗜好”来形容。我从未想过要通过写作获取什么,只是遵循内心的表达。不论人家怎么说,我始终坚持自己的选择:学习和写作,行走和思考。写作是我生命的选择,她成了我心灵和精神的寄托,成了我生命中不可或缺的一部分。总是有朋友说,看你老是在外采访和写作,累不累啊?甚至有朋友开玩笑说,纪红建不是在采访,就是在采访的路上,他的脚步从未停止。我坦诚地对他们说,我真的不觉得累,我觉得这样的生活既幸福又充实。我觉得,对于一个报告文学作家来说,长年的行走与写作,得到的,便是人生的成长与丰富。我从来没有觉得因为自己写作而失去了什么,也有朋友说,人家在工作之余总是在娱乐,总是外出旅游。我觉得人家爱怎么玩,那是他的爱好,就像我爱好写作一样,我不喜欢,让我去旅游,那也是一种痛苦。倒是对家人有亏欠,既要外出采访,又要埋头写作,家里的事就让家人承担了,这让我非常内疚。

蒋:写作成为“嗜好”,不愁出不了好作品。您的阅读习惯是怎样的?每年阅读量大概是多少?如何选择阅读书籍?怎样安排阅读与写作?

纪:随着行走与创作的不断深入,我愈发觉得自己的阅读量不够,知识贫乏。当然,从我爱好文学开始,就一直有阅读习惯。说到阅读量,要分情况,比如有选择的精阅读的作品一年大概十来部,因为工作和写作的需要而进行的泛阅读、浅阅读作品一年就有几十部,甚至上百部。主要談精阅读吧!我是有针对性的,主要是读中外名著和当代畅销的佳作。针对自己的报告文学写作,我还有意识地加强了哲学书籍的阅读。对于当下优秀报告文学作品,我更会如饥似渴地进行全面阅读。阅读和写作,我是同步进行的,无论写作多忙,我每天都要抽一两个小时阅读。不论是上班还是下班,或是出差,或是外出采访,我总是包不离手,重重的包里,除了笔记本电脑,便是创作时需要参考的书,还有要精阅读的作品。想想看,采访路上,带上书,是件多么幸福的事儿,既可增加阅读量,也能消除寂寞。在采访《乡村国是》的两年多时间里,我先后带着费孝通的《乡土中国》,梁衡的《评点中国历史人物》,梅洁的《西部的倾诉》,李春雷的《木棉花开》,还有迈克尔·道布斯的《纸牌屋》,梭罗的《瓦尔登湖》等书籍陪伴自己。

蒋:每个作家都有影响自己的作品或作家,您呢?或者说您欣赏的作品或者作家有哪些?

纪:对我影响最深的毫无疑问是鲁迅,从小学到大学,课本中几乎都能看到鲁迅的作品。他不仅仅是文学家,更是个思想家,文章内涵深刻。虽然当时不一定能完全理解,但渐渐的,当拥有了一定的生活阅历之后,再次回味,更加理解。他的文章解剖国民的灵魂,呼唤着黑夜里的人们,这便是文学的力量。除了课本上的作家和作品,我曾经积极主动阅读的一些书,对我印象同样深刻。课外阅读,最先影响我的是雨果的《悲惨世界》。那时我上初中,偶然间在叔叔家看到一本书,发黄了,没有封皮,不知道是谁写的,也不在意是谁写的,就这样翻来覆去地看了两三遍,后来才知道是法国大作家雨果写的。后来因为热爱诗歌,又看过帕斯的《太阳石》,泰戈尔的《飞鸟集》等等。或许这些作品是学生时代阅读的,我印象非常深刻。参加工作后,特别是从事报告文学创作后,我就有计划地阅读了一些经典,特别是优秀的报告文学作品。20世纪70年代末以来,我国涌现出了一批又一批报告文学经典,如《歌德巴赫猜想》《大雁情》《伐木者,醒来》《扬眉剑出鞘》《胡杨泪》《西部在移民》《敦煌之恋》《“希望工程”纪实》《西部的倾诉》《落泪是金》《没有家园的灵魂》《西路军女战士蒙难记》《木棉花开》《震中在人心》《国家》《袁隆平的世界》等等,这些作品艺术性和思想性俱佳,我完全超出了精读的范畴,每年都要看,反复看,反复领悟,甚至一字一句地剖析与研究。

蒋:谢谢您的分享。那么您的写作习惯呢,是不是有固定的时间,每年会有写作目标吗?

纪:我写作的计划性很强,创作的选题一般在两三年前就规划好了。虽然我在文学院这样的单位工作,相对于行政单位来说,时间宽松一些,但一直以来,我从事着行政工作,当过多年的办公室主任,现在既是湖南作家网主编,又兼着毛泽东文学院的培训工作,还有不少社会兼职,事情比较多。怎么办?我的经验是,尽可能地提高工作效率,尽量在较短的时间内把本职工作完成,腾出更多的时间来创作。当然,作为一名既从事行政工作,又从事业余写作的作家来说,业余时间非常宝贵。除了上班,看书和写作,我几乎没有其他爱好了。原来我经常熬夜写作,这几年改了,不熬夜了,改由早晨起来写作。一般早晨五点半起来写作,赶活时,也会三点半起床。

蒋:作为一名年轻而优秀的报告文学作家,又获得鲁奖,应该说您是当下这个领域的佼佼者。那么对中国当下的报告文学,您怎么看?

纪:不敢当,不敢当,许多优秀的青年报告文学作家,他们的作品都写得非常棒,是我学习的榜样。我发现,在报告文学这条路上走得越远,愈发感觉自己的不足。对中国当下的报告文学现状,我有两个深切的感受:一是青年报告文学作家成长的步伐还需加快,要增强责任意识、担当意识,要有深入基层、深入一线的精神,要克服浮躁、怕吃苦的心理。沉稳而淡定的60后、50后,甚至40后,依然担当大任,带着我们青年报告文学作家前行。二是许多基层报告文学作家的文本意识不强,不追求作品的文学性,更缺少思想性。因为报告文学水平参差不齐,导致社会对报告文学的认识也存在较大差异,甚至被诟病。这需要我们广大报告文学作家共同努力,特别要增强自知、自律、自省意识。

蒋:您心目中好的报告文学是什么样子?或者说您更喜欢哪一类报告文学?

纪:报告文学,落脚点在文学,所以我觉得,优秀的报告文学应该是有较强的文学性的,或者说审美性,当然厚重的报告文学特别不能缺少思想性,或者说思辨性。我更喜欢既有文学性,又有思辨性的报告文学。报告文学是对时代对现实的一种呼应,不仅仅是个人感情的抒怀,而与时代,与国家,与民族命运紧密相连,所以优秀的报告文学必然具有思辨性,有忧患意识,有家国情怀。

蒋:当下这个时代,您认为创作的有利条件是什么?作家们应该更多地关注什么?谈谈您的想法,同时也给广大热情而辛苦地走在写作路上的文学爱好者们传授些宝贵的经验。

纪:我觉得有利条件,包括两个方面,一是政策层面的,二是生活层面的。其一,当前党中央对文艺工作高度重视,鼓励广大作家深入生活、扎根人民,特别是加强现实题材的创作。正如习近平总书记多次指出:“社会主义文艺,从本质上讲,就是人民的文艺。”其二,改革开放40年,给中国人带来的,不仅是物质生活上的富足,更有精神领域的丰富。这是一个波澜壮阔、朝气蓬勃的时代。神州大地上每天都发生着翻天覆地的变化,身处时代的每个人的命运不可避免地打上了国家和时代的印记。个体思想和生活空间扩大,人们的生活方式和文化需求日益多样化,这为广大作家提供了丰厚的创作素材和舞台,甚至可以说是报告文学的黄金时代。当然,我们已经欣喜地看到,文学创作呈现出深度介入生活的态势,以及现实主义创作传统的回归,并逐渐再次成为文学主流。落实在报告文学上,这种现实主义写作更为明显,也更加自信。与其说是作家选择了报告文学文体,不如说是时代选择了报告文学。作为一名报告文学作家,我觉得应该紧随时代步伐,密切关注这个时代的变迁,多写老百姓關注关心的事情,多写与老百姓相关的事情,把人民作为文学表现的主体,把人民作为文学审美的鉴赏家和评判者,把为人民服务作为文学工作者的天职。我始终觉得,只要你歌颂的是老百姓喜闻乐见的,是从生活中升华出来的,你所创造的作品就会变成精神的正能量回馈群众,这样的作品一定具有生命力。

蒋:读者会对您的下一部作品充满期待与关注,您正在写什么?

纪:近期有两部作品出版,一部是与一位老师合著的反映“天安门卫士”的长篇报告文学《中国坐标》;另一部是小长篇《家在武陵源》,从武陵源一个土家小姑娘眼里,看贫困、看扶贫、看脱贫,看美丽乡村建设和乡村振兴,这是去年和前年相继完成的作品。目前正在创作的是反映“一带一路”的《不可思议的中国制造——“黑石号”与海上丝绸之路探秘》(暂拟)。这部作品以“黑石号”为切入点,以古代海上丝绸之路为背景,重走长沙“铜官窑”出省、出国,进入海外市场的路线,探秘长沙“铜官窑”兴起并打入海外市场的原因,探秘中国制造远销海外的文化和经济因素。通过唐代盛世中国的强大海上贸易,思考中国倡导“一带一路”的现实意义。我想让这部作品既有穿越历史的现场感,又有回归当下与历史的呼应。现实与历史交融,将海上丝绸之路过往与现实的商贸繁华水乳交融地予以呈现,从而彰显中国崛起的精神风貌。这部作品从准备、采访到写作,也进行一年多时间了。写完这部,我还会回到乡村,继续关注乡村的脱贫、振兴等场景,探索中国农村发展的问题。

蒋:谢谢,我们期待。

责任编辑 夏 群