基于协同论区域水环境多部门协同管理模型分析

2019-06-28郭勇

郭 勇

(新疆玛纳斯河流域管理局,新疆 石河子832000)

我国在污染治理和水环境保护方面取得了举世瞩目的成就,但由于前期污染状况比较严重,七大流域水质改善仍面临较大的压力,2030年水质优良比例达到75%的目标仍有相当差距[1]。随着我国水环境治理由遏制水质恶化逐步转向水功能恢复,当前的多部门分工负责水环境管理的机制已不能适应时代需求。因此,本文基于协同论思想,构建流域水环境多部门协同管理模型,旨在为我国的水环境多部门协同管理研究提供理论支撑。

1 水环境多部门协同管理目标体系

1.1 多部门协同管理目标

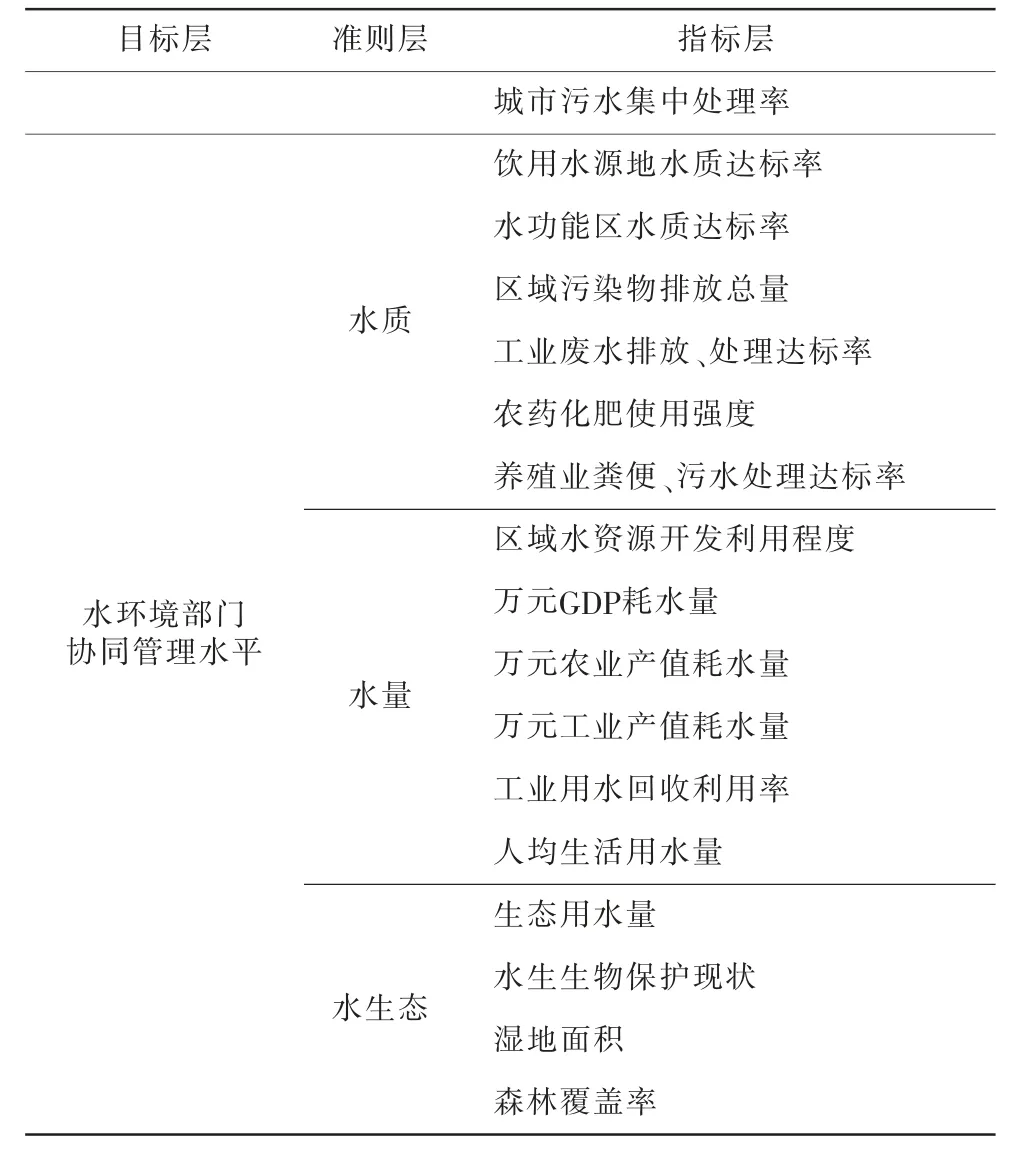

不同时期具有不同的水管理目标,对水环境多部门协同管理目标进行分析,是模型构建的重要依据。首先,从水的自然属性、生态属性、社会属性和经济属性4个基本属性来看,最终目的是通过水环境协同管理,保证水资源的基本功能,实现以有限水资源基础的生态环境的维系,构建起自然生态与社会发展之间的良好关系[2]。因此,水管理是一项涵盖多方面内容的综合性工作,不仅包括传统意义上的水量管理,同时也包括对水质和水生态的管理。其次,从发展趋势来看,随着人们生态意识的不断提高,社会各界对水生态管理的重视度和关注度不断提升,从单纯的关注水量逐步过渡到关注水质和水生态等多方面的目标。因此,水环境协同管理也成为我国水管理的必然趋势,唯有如此,才能实现对水质、水量和水环境等各方面内容的综合管控。最后,从当前需求来看,改善水质,节约水量是我国“十三五”期间水管理领域的核心目标。综合上述,水管理的核心目标应该是水质提升、水量调控及水生态恢复的多目标体系。

1.2 目标细化与体系构建

目标本身在水环境多部门协同管理过程中的基础性和导向性作用,基于近5年来国内国际权威刊物的研究成果,构建起基于水质提升、水量调控及水生态恢复的目标体系,结果如表1。

表1 水环境多部门协同管理目标体系

2 水环境多部门协同管理的影响变量分析

序参量是影响水环境多部门协同管理系统协同的关键变量,其次是状态变量[3]。本文利用频度分析和理论分析相结合的方法确定影响变量,并借助序参量的结构特征和结构功能理论对序参量和状态变量进行识别。

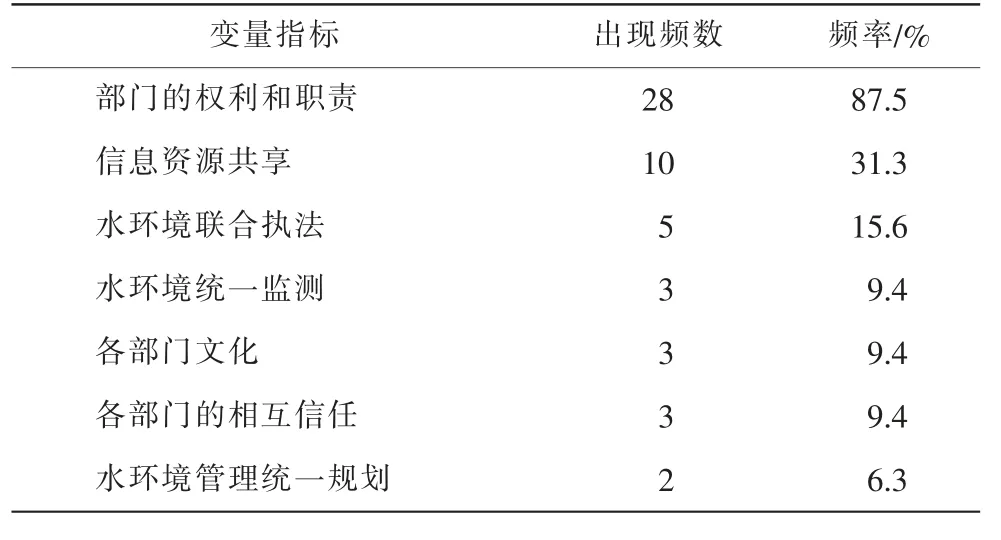

2.1 基于频度分析的影响变量

所谓频度分析,就是对可能的影响变量在相关研究文献中出现的频度进行分析,并以频度的大小确定影响变量[4]。在本次研究中以水环境多部门管理、水环境协调管理、水环境管理体制等关键词在知网进行文献搜索和筛选,最后获得高质量文献32篇,然后对文献中频数在2以上的变量指标进行总结,获得7个影响变量,如表2。结果表明,变量指标部门权力和职责频数远高于其他变量指标,更倾向于是本次研究的序参量。但是,仅从频度分析结果确定,显得不够严谨,因此有必要进行进一步分析。

表2 基于频度分析法的影响变量分析结果

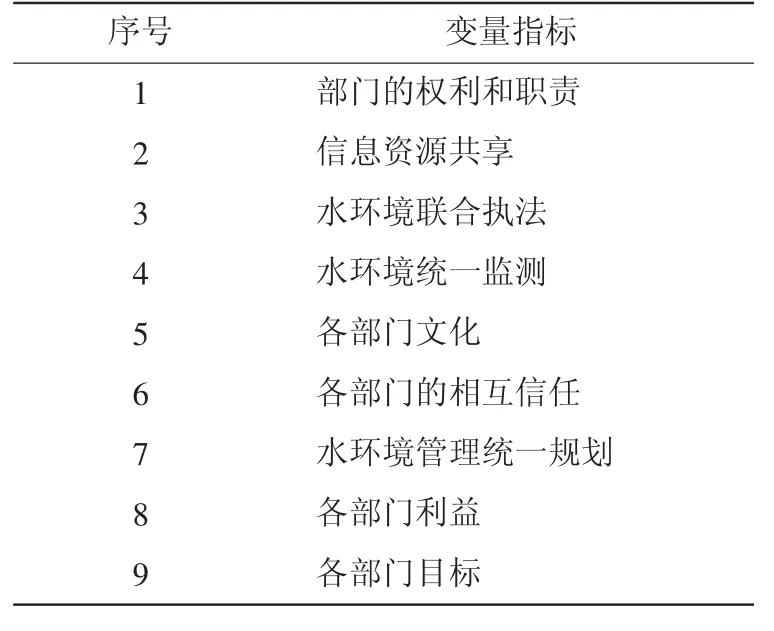

2.2 基于理论分析法的标量

水环境部门协同管理目的是实现水质提升、水量调控及水生态恢复这一共同目标,但参与协同管理的各部门更倾向于关注自身目标和利益,因此部门目标和利益是影响水环境多部门协同管理水平的重要因素。基于理论分析视角,政府组织不仅是公众利益的代表,也拥有自身的特殊利益需求,为实现这一需求,不同政府组织间就可能产生矛盾和冲突[5]。就水环境管理涉及的各部门而言,均存在追求部门特殊力的动机和行为,如得不到有效规制,就会通过强化自身的职责边界优势,阻碍协同管理绩效改进和提高。另一方面,利益是政府部门的基本追求,而基于政府管理社会事物的复杂性,上述目标也有多重化特征,其中有些是核心目标,有些则是边缘目标。在水环境管理系统中,各职能部门只有形成共同目标和相应的关联机制,方可实现区域水环境的多部门协同管理。因此,有必要将各部门利益和各部门目标作为重要影响因素。水环境多部门协同管理影响变量如表3。

表3 水环境多部门协同管理影响变量

2.3 序参量和状态变量界定

从结构分析理论来看,区域水环境管理具有复杂性和整体性的特点,其管理责任分散在水利、环保、财政、住建等诸多部门[6]。显然,要实现区域水环境的高效管理,必须要进行各部门的权责划分,这也是各部门进行信息共享、统一监测和联合执法的结构基础,否则部门协同也将变得毫无意义。此外,根据役使原理,水环境管理的权责界定可使各部门之间产生联系,也是其他8个变量产生影响的基础。因此,在各影响变量中,部门的权力和责任为序参量,其他变量均为状态变量。

3 影响变量的控制框架建构

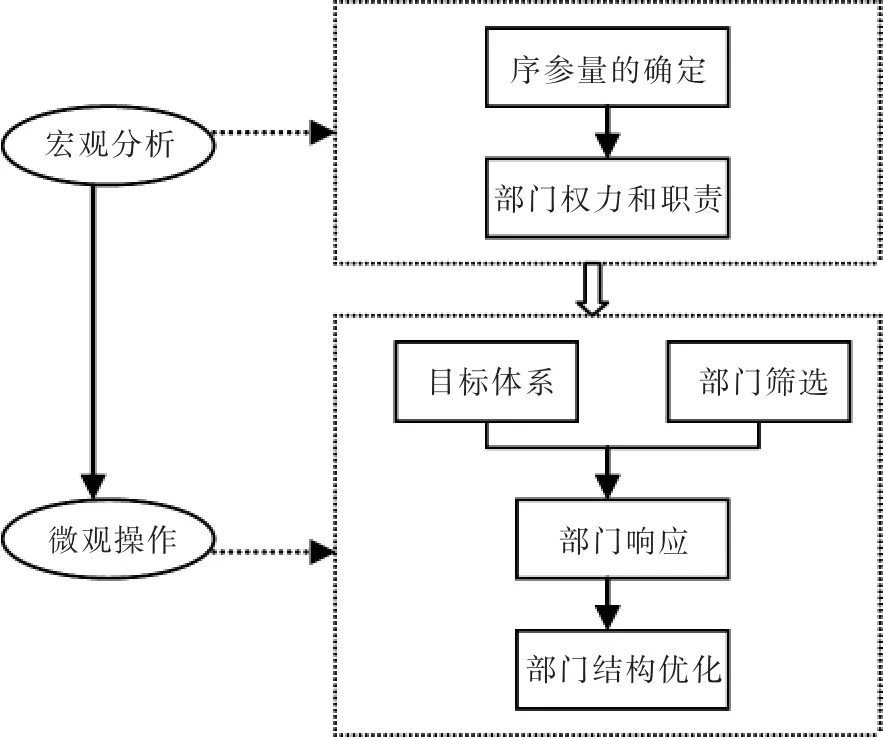

3.1 序参量的控制框架建构

部门权利和职责决定部门是否有权开展某项工作,如果在水环境多部门协同管理中分权不当,就会诱发本位主义,损害协同管理的整体性。显然,对具体部门而言,其权力划分和职能配置必须匹配,通过以责定权,方可实现权责一致。要实现各部门的权责分配,建议按照以下4步实施。

(1)以区域水环境管理目标为基础和导向,建立具体的水环境管理目标体系。

(2)进行管理部门的筛选和职责梳理。

(3)根据不同部门的职责权限,建立起部门与目标体系之间的响应关系。

(4)根据响应关系,分析目前的部门职责配置存在的问题,并进行必要的优化。

具体控制框架如图1。

图1 序参量控制框架

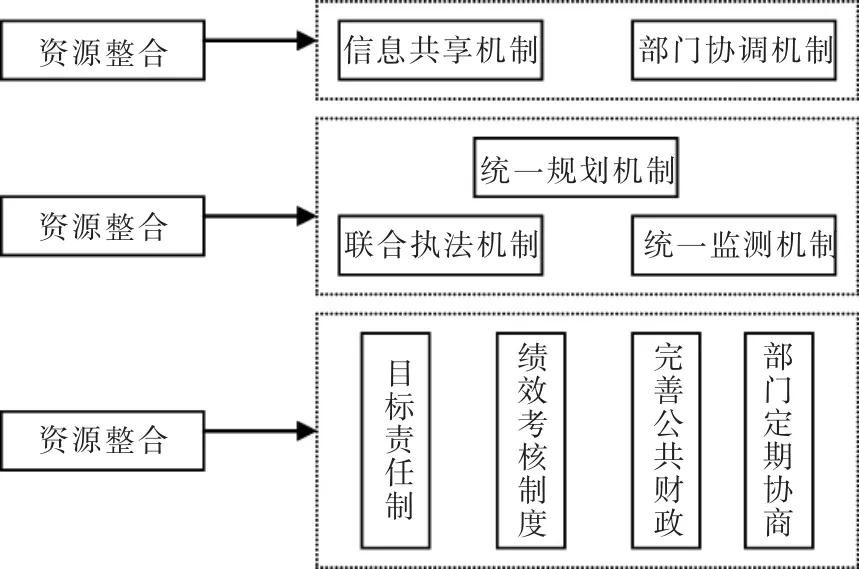

3.2 状态变量控制框架的建构

8个状态变量可分为3类,分别是表征资源的状态变量、表征行动的状态变量及表征价值取向的状态变量。本文试图通过机制和制度的建立构建起状态变量的控制框架,具体框架结构如图2。实施过程为:

(1)信息资源共享是表征资源的变量,主要影响各部门的资源整合,因此应该构建信息共享机制和部门协调机制。

(2)水环境管理统一规划、水环境联合执法和水环境统一监测为表征行动变量,需要构建统一的规划机制、监测机制及联合执法机制。

(3)部门利益、部门目标、部门文化和部门间的信任关系属于表征价值取向变量,需要构建起水环境管理目标责任制、绩效考核机制、完善的公共财务制度及部门定期协商机制。

图2 状态变量控制框架

4 水环境多部门协同管理模型的构建

4.1 构建思路

本文在水环境多部门协同的影响因素确定,序参量和状态变量的识别及相应的控制框架建构的基础上,建立水环境多部门协同管理模型。根据协同论的相关方法[7],模型的构建思路可划分为3个层次:

(1)协同管理目标。协同管理的目标不仅是协同管理的方向,同时也是协同管理实施的指导。

(2)协同过程。协同管理是在水环境管理各部门的自组织和组织两种作用下,从无序管理向有序管理转变。根据上节对水环境多部门协同管理影响变量的分析,需要利用科学合理的方法,通过对序参量和状态变量的控制使整个管理系统达到协同状态。

(3)协同结果。各子系统在影响变量的控制下,达到有序状态,实现水环境管理的整体性和协同效应[8]。

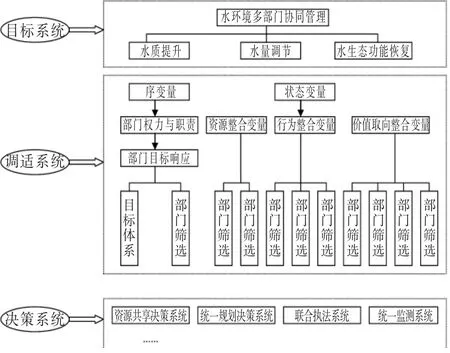

4.2 模型构建

根据水环境多部门协同管理的影响变量和模型的构建思路,构建管理模型,该模型分为目标系统、调适系统和决策系统3个层次,模型结构如图3。

图3 水环境多部门协同管理模型

4.3 模型使用功能

构建水环境多部门协同管理模型的基本出发点是基于区域性水环境管理领域的问题分析并提出相应的建议,实现水质提升、水量调控及水生态功能恢复的管理目标,主要适用于区域性水环境管理中横向政府机构协同,其主要使用功能:

(1)以模型中的目标管理体系为基础,结合研究区的水环境特点及水环境部门协同管理的具体需求,构建起具体的管理目标体系。结合目标管理体系,分析所涉及的水环境管理部门,并对其中权力和职责进行梳理,构建起管理目标和部门之间的响应关系,分析出部门职责方面的主要问题。

(2) 对研究区域的水环境部门协同管理机制进行分析,判断协同管理状态,并将其与状态控制变量框架下的各个具体机制、制度进行比对,确定欠缺的机制和制度。

(3)根据上述分析结果,提出影响变量的具体优化建议和控制举措,并进行相应管理框架的构建。

5 结语

(1)提出了水质提升、水量调控及水生态功能恢复的水环境部门协同管理核心目标,并以此为基础构建起具体的目标体系,作为多部门协同管理的方向和依据。

(2)利用频度分析和理论分析相结合的方法,确定了区域水环境多部门协同管理的影响变量,并进行了序参量和状态变量的识别和控制框架建构。

(3)基于协同管理目标和影响变量,构建起区域水环境多部门协同管理模型。

(4)本文构建的区域水环境多部门协同管理模型,可为水环境协同管理领域的问题分析与解决提供必要理论和方法,但模型可操作性及实用价值有待通过大量实践进行验证。