基于包容性增长的西部省域国际旅游目的地建设路径探究

2019-06-27何方永

何方永

一、问题的提出

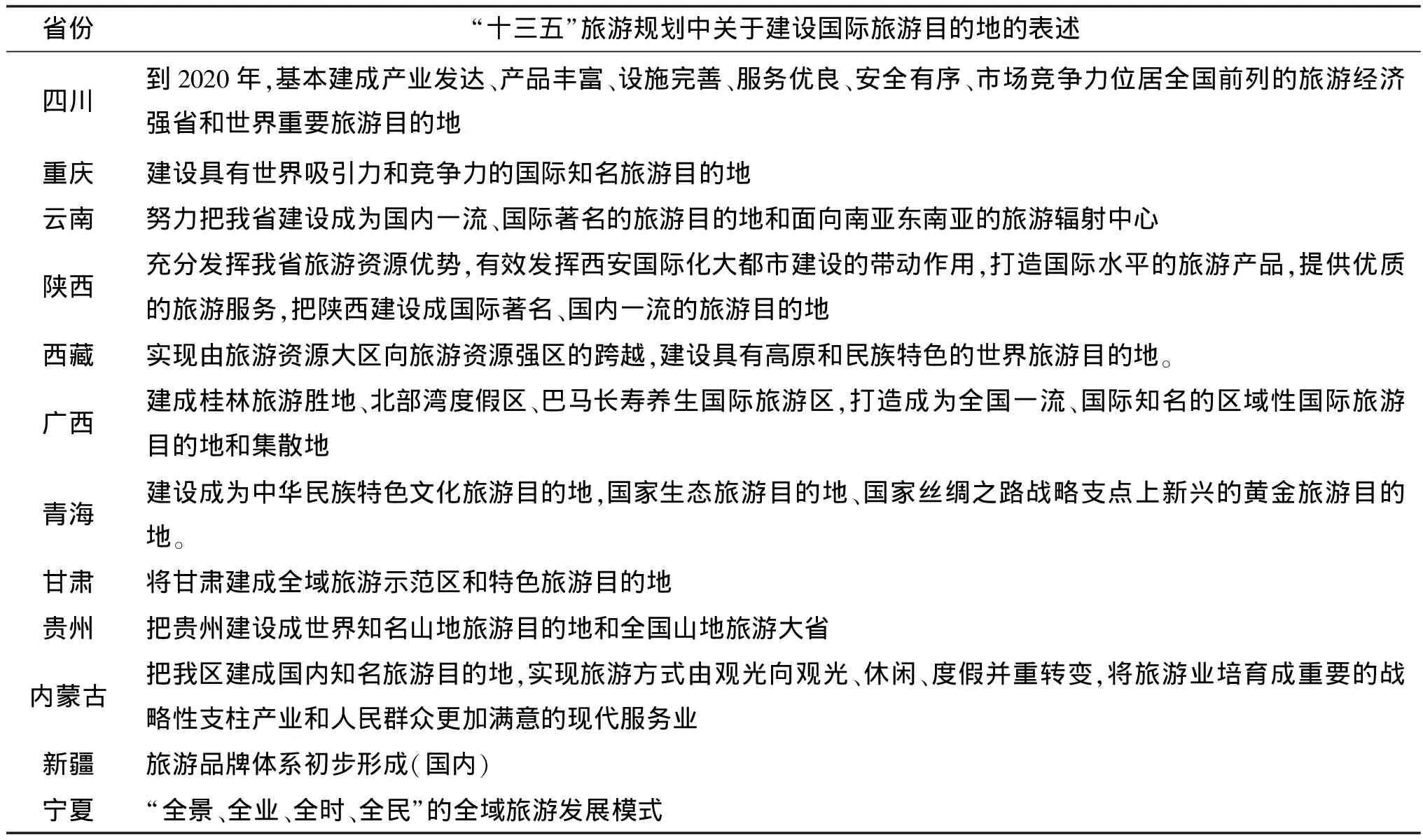

中国旅游业经过近30年的持续发展,已经完成了从旅游资源大国向世界旅游大国的转变,现在正朝着建设世界旅游强国的目标迈进。根据世界旅游组织(UNWTO)报告,中国2015年的国际游客到访量位列全球第四位,中国在事实上已成为全球重要的国际旅游目的地。 与此同时,自国务院发布《关于加快发展旅游业的意见》之后,旅游业发展开始进入新的战略机遇,各地纷纷规划旅游业发展蓝图。由于国际旅游目的地通常具有全球性的吸引力、极强的区域经济辐射性、塑造良好的国际形象等作用,在多重背景作用下,建设世界一流旅游目的地、世界重要旅游目的地等国际旅游目的地的目标成为我国众多省市及地方政府乃至某一景区的宏大目标。我国西部省域生态环境优良,旅游资源数量多、品质高,富集了一大批世界级旅游资源,旅游潜力巨大。西部各省在十三五旅游规划中均不同程度地提出了建设国际旅游目的地的宏伟目标,其中四川、重庆、云南、陕西、广西、贵州等六个省市明确提出了建设世界性或国际性旅游目的地的发展目标 (表1)。但目前关于国际旅游目的地建设的理论研究不足,已有的研究主要针对城市尤其是经济发达地区的城市,关于省域特别是像我国西部这样经济欠发达区域如何进行国际旅游目的地建设目前尚未受到关注。

二、西部省域国际旅游目的地建设面临的问题与矛盾

(一)区域社会经济环境与中东部地区存在较大的差距

第一,在经济总量上,近年来西部各省经济发展速度虽然较快,但从总量上仍与东部地区存在较大的距离,旅游业发展所需基础设施、社会与经济环境支撑度偏弱。第二,中心城市数量少,竞争力小。在国际旅游目的地建设中,中心城市是区域参与国际旅游竞争的重要载体,承担着国际旅游业人流、物流、信息流、文化流流转的功能,我国中东部地区中心城市数量多、职能完善、综合竞争力较强,西部则仅有重庆、成都担当此任,其综合竞争力差距较大。第三,人力资源存在较大的差距。我国东西部地区在教育规模、师资力量、教育经费等方面严重失衡,差距较大,直接导致东西部地区旅游人才的不平衡性,西部地区旅游人才严重短缺。而东部地区发达的经济、城市工作生活环境又使西部地区人才进一步流失至东部地区。第四,城市人居环境建设不足。城市人居环境是人们赖以居住和生产、生活的基本条件和场所,其竞争力的强弱对于提升一个城市的知名度和对外形象,提高整个城市的集聚、扩散和辐射能力,吸引流动资本、知识与技能、人才资源,以及带动旅游、商贸、会展、房地产等相关产业的发展都有极大的促进作用。研究表明城市人居环境质量与经济发展水平具有强相关性,中国城市人居环境质量呈现“东中西”的梯度特征,经济越发达,城市人居环境发展水平相对越高 。这些要素的短缺都将成为西部省份建设国际旅游目的地的短板。第五,旅游投资环境吸引力不足。研究资料显示,中国旅游投资差异一直较明显,2003-2015年期间,中国旅游投资热点区和次热区主要分布在东部地区,冷点区主要集中在西部地区,短期内旅游投资中心地位不会发生根本性变化 。西部地区受地区经济发展水平低、旅游投资环境较差和东中部产业结构转移等因素的影响,旅游投资持续处于冷点区和次冷区,缺乏资金支持。

表1 西部各省“十三五“旅游规划中关于建设国际旅游目的地的表述

(二) 旅游业效率较低,粗放型发展程度较高

近二十年业,西部地区由于旅游资源富集,旅游业迅猛发展,旅游规模迅速扩张。以2016年旅游收入为例,四川、贵州、云南、广西均进入前20名,四川更是位居第四名。且增速惊人,其中云南增速达44.1%,贵州增速达43%,分列全国第一、二名。但是,省域旅游效率相关研究表明,自上个世纪末以来,西部地区规模效率大于纯技术效率,旅游发展的综合效率主要由规模效率驱动,旅游业发展呈现以要素投入为主的粗放型增长方式明显 。虽然近年来粗放型程度有所减小,但与东部地区仍存在较大距离,资源、人才、新技术等要素对旅游经济的推动还有待提高。这些都将降低其国际旅游竞争力。旅游产品层次不高,国际旅游市场竞争力小。

(三)环境可持续问题突出

旅游环境可持续问题一直是中国旅游业的短板,2017年世界经济论坛每年发布的全球旅游业竞争力报告中显示,中国旅游竞争力指数的总分是4.7分(评分区间是1-7),在全球排名第15位,较上一年度上升2位,但值得关注的是“环境可持续”一项在136个国家和经济体中排名第132名。西部地区尤其突出,据研究,中国西部绝大多数地区为生态环境脆弱度较高,旅游发展加速了生态环境消耗;同时由于经济发展与旅游发展,西部地区城镇化将从2010年的41.44%,提高到2030年63.56%,未来20-30年中西部将成为我国城镇化发展的主战场,旅游活动加剧了生态环境退化、水污染、生物多样性减少等诸多问题。

(四)旅游发展成果享有的不公平现象严重

我国西部生态与文化旅游资源富集区往往也是经济贫困地区,旅游发展虽然在一定程度上促进了地区经济发展。但由于这些地区居民受教育程度较低、旅游参与程度较弱,从旅游业中获得的经济效益也相对较低,旅游业大多依靠外部支持,旅游增长成果由少数人拥有,旅游业增长的收益分配不合理,社区居民旅游收入比例较低,分配不公平现象突出。收入的贫困源于权利的贫困,包容性增长的理念要求赋予贫困群体公平参与经济活动并分享其成果的机会。旅游业契合了包容性增长的内涵,是扶贫的重要途径。

(五)游客体验质量不高

主要表现在重游率较低,门票经济突出,旅游产品同质化现象严重,旅游总量供给不足,个性化需求难以满足,市场秩序欠佳、服务质量不高,旅游景区季节性超载,旅游安全问题频发等问题。2009年《国务院关于加快发展旅游业的意见》确定了我国旅游业的两大战略目标,其中之一便是“将旅游业培育成为人民群众更加满意的现代服务业”,这就意味着旅游产品供给更充分、游客旅游便利、获得优质服务等高质量旅游体验是我国未来旅游业发展的重点。

三、包容性增长:西部省域国际旅游目的地建设的新机制

“包容性增长”由亚洲银行于2007年针对当时全球经济在区域之间、社会群体之间导致的各种不平衡、不公平等不和谐现象而提出的。该理念主张经济发展应是真实的可持续增长,不同区域不同群体机会平等的增长并共享增长成果,尤其强调对贫困地区贫困人口受益。

国际旅游目的地建设作为西部省域旅游发展的高级目标,从发展理念上要直接反映生态文明、和谐发展、“绿色化”等科学发展观,代表各省旅游业一种创新的、高层次的发展趋势,不仅促进经济增长,更要对环境保护、社会公平、遏制占用公共资源等起到积极作用。未来建设成为国际旅游目的地的西部省域应当是一个包容国际与国内游客、居民与游客、社区与企业、政府在内的和谐共处、“共享幸福”的人性化旅游目的地,实现“绿色化”、“公平化”、“经济增长”的共赢。因此,国际旅游目的地建设是一项关涉经济、环境、社会民生的系统工程,将国际旅游目的地建设与地方经济增长、提高就业、加强资源环境保护、增加公共服务设施等改善民生、民众共享建设成果等工作融为一体,而这正是包容性增长思想所主张的。包容性发展思想契合国际旅游目的地建设内涵要求,应成为西部省域国际旅游目的地建设的新机制。

四、包容性增长视域下西部省域国际旅游目的地建设路径

(一)基本模式

依据西部省域国际旅游目的地建设面临的问题与矛盾以及包容性增长的内涵,西部省域国际旅游目的地建设可采用“包容性发展国际旅游目的地建设金字塔模型”模式(图1),该模式主张以“共享幸福”为核心的网络化国际旅游目的地建设体系,认为国际旅游目的地建设与社会、经济、生态存在生态矛盾、增长矛盾、机会均等矛盾,而包容性增长理念的引入,可以有效地解决上述矛盾,实现集“绿色化”、“经济增长”和“公平”的“共享幸福”的总目标。其具体建设路径如下:

图1 包容性发展国际旅游目的地金字塔模型

(二)以全域旅游为框架,发展增长的西部省域国际旅游目的地

包容性增长视角下的国际旅游目的地建设,其根本是要实现西部各省旅游业的增长,但这种增长不只是量上的增长,是整个区域旅游的转型升级。西部各省以建设国际旅游目的地为契机,优化旅游产业结构,提升旅游产业素质,促成旅游业由粗放型向集约型转化。国际旅游目的地的建设涉及区域政治、经济、社会文化、生态环境等多个领域,要求省域内各行各业都参与进行,是一项系统的工程,传统的旅游发展模式难当此重任,而全域旅游正是实现这种目标的战略框架。全域旅游是在一定区域内,以旅游业为优势产业,通过对区域内经济社会资源尤其是旅游资源、相关产业、生态环境、公共服务等进行全方位、系统化的优化提升,实现区域资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享,以旅游业带动与促进经济社会协调发展的一种新的区域协调发展理念及模式。这种发展模式尤其适用于西部省份国际旅游目的地建设工程。西部各省旅游经济、地方经济的不均衡性、产业联动性、区域旅游形象问题等都可通过全域旅游发展模式有效得以解决。

(三)以供给侧改革为驱动,发展游客满意的西部省域国际旅游目的地

包容性增长视阀下的国际旅游目的地一定是游客体验质量佳、满意度高的目的地。我国当下旅游业的主要矛盾是人民对于旅游的美好需求与旅游业的供给不足之间的矛盾,表现为供给不足、供给品质不高、供需错配等供给端的问题,这在西部省域尤其突出。旅游供给侧改革是我国未来旅游经济工作的重点,也是发展游客满意的西部省域国际旅游目的地的驱动因子。建设国际旅游目的地,其核心内容就是进行西部各省旅游业的供给端改革,增加旅游供给,提供更多高品质的旅游供给空间与产品,提升公共服务,优化旅游环境,建设游客满意的西部国际旅游目的地。

(四)以精准扶贫为契机,建设公平的西部省域国际旅游目的地

包容性增长视域下的西部省域国际旅游目的建设应避免只重视经济发达区域忽视经济落后区以及以牺牲弱势群体的利益为代价。精准扶贫是西部省份建设公平的国际旅游目的地的重要契机。精准扶贫是针对不同贫困区域环境、不同贫困农户状况,运用科学有效的程序对扶贫对象实施精确识别、精确帮扶、精确管理的治贫方式。 由于西部贫困地区居民存在受教育程度不高、专业技术欠缺等现实问题,因此包容性理念不但要从制度设计上让贫困者参与到旅游业中去,更应当从业态创新、产业链运作中设计与被扶贫对象相适应的产业框架,创新旅游业态、多样化打造旅游产品,让当地居民直接参与到旅游业中,增加家庭收入,以分红或生态补偿的方式让居民获取收益。

(五)以生态文明为引领,建设绿色的西部省域国际旅游目的地

党的十九大报告提出了有关生态文明建设要求及建设美丽中国的宏大愿景。生态文明的本质是强调经济与社会发展的过程中人与自然、人与人、人与社会和谐共生。而我国西部省域既是生态环境资源品质高但也脆弱的地区,建设环境友好、资源节约的绿色西部省域国际旅游目的地的是破除西部旅游业在环境问题上的必然选择。生态文明正是建设绿色西部省域国际旅游目的地的引领。在宏观层面上,把可持续发展旅游作为国际旅游目的地建设的基本方向,中观层面上,推行旅游循环经济,提升西部旅游业素质,微观层面上,对游客和居民提倡低碳旅游,在旅游企业中推广生态化、低碳化经营与设计,全方位实现西部国际旅游目的地绿色化建设。

(六)以技术革新为指导,发展创新的西部省域国际旅游目的地

国际旅游目的地的竞争不仅取决于资源、产品与制度,还有赖于技术创新能力对区域旅游的推动。科技创新已成为旅游业发展的新动力,创新技术通过改变旅游产业的劳动力、劳动资料、劳动对象等生产要素的结构与内涵,提高旅游生产要素的质量,优化旅游资源的配置方式。物联网和大数据结合、旅游金融科技、在线培训与服务、智慧旅游以及大型高科技室内外游乐设施等将大大提高旅游景观的吸引力,为游客带来便利性和舒适性,提升服务质量,促进生态保护与修复等。西部省域在建设国际旅游目的地过程中,应努力引入人才与技术,解决传统旅游企业新技术应用需要和新技术企业产品应用端口的瓶颈问题。在旅游管理层面上突破传统方法,引导使用推广新技术尤其是大数据的应用;在市场层面上要鼓励科技型企业投资旅游业,推动旅游业由资源驱动型转向技术驱动型,发展创新的西部省域国际旅游目的地。