百年前中国留学生的家国梦

2019-06-27

1909年10月,在赴美的“中国号”邮船上,一群20岁左右的年轻人,心绪随着太平洋的海浪澎湃起伏。他们中的许多人还没来得及伤悼脑后刚剪掉的长辫,便踏上了漂洋过海赴美留学的征程。

他们是第一批庚款留学生。此后的几十年里,还将有数千名学子负载厚重的家国梦想紧随其后,成为百年中国教育史上一个特殊的存在。

这是一条怎样不同寻常的留学之路?

退还不实庚款用于办学

时间回溯到1900年,农历庚子年。该年年初,慈禧太后企图借助义和团“灭洋”,引发了八国联军的疯狂报复。8月14日,北京被攻陷,慈禧仓皇西逃,京津遭受了骇人听闻的蹂躏,史称“庚子事变”。而后,在来福枪与加农炮的威胁下,大清历史上又一屈辱条约——《辛丑条约》签订。其中“赔款”一项规定:中国向各国赔款白银4.5亿两,是为“庚子赔款”。

此条约一出,上至朝廷下至百姓一片沸腾。如此巨额的赔款给了风雨飘摇的大清财政沉重的一击。面对悬于头顶的债务大山,中国人民不堪其重,减免、废除之声不绝于耳。然而,列强哪肯放弃到手的肥肉?

就在此时,一个不太“合拍”的声音出现——

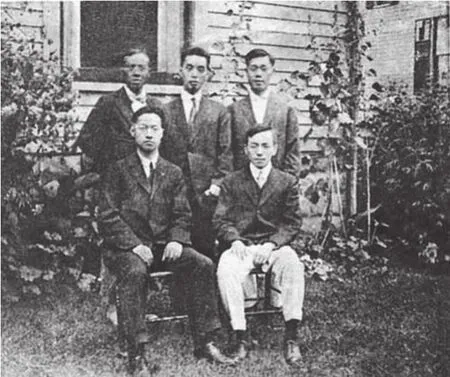

1909年,第一批庚款留美生与游美学务处官员合影

1902年,清廷公使梁诚(1864—1917,广东番禺人)出访美国。1872—1875年,清政府曾先后派出4批共120名幼童赴美留学,梁诚作为第4批留美幼童之一,曾在美国学习和生活了6年。1881年奉召回国,后在外交上展现突出才能。他此番远渡重洋故地重游,是代表清政府与美国国务卿海约翰商讨庚款“还金”还是“还银”的问题。

交谈之时,梁诚提出:中国“财政支绌”,若要一概以金代银偿还,“民间艰于负荷,仇洋之念益张,大局或有动摇”,后果不堪设想。海约翰听后长叹,有意无意地说了一句“美国所收庚子赔款原属过多”。这一细节立即被梁诚机敏地捕捉到,他马上调转方向,开始对美国实际损失进行核查,并不失时机地在美国国会及议员之间游说,要求核减退还不实赔款。

经过梁诚等人的交涉,1908年,美国国会通过法案,授权西奥多·罗斯福总统退还中国“庚子赔款”中超出美方实际损失的部分,用这笔钱帮助中国办学,并资助中国学生赴美留学。但前提是清廷必须先缴付,美方再以“施舍办学”的方式退还。双方协议,创办清华学堂,并自1909年起,中国每年向美国派遣100名留学生。自第5年起,每年至少续派50名留学生,直到将退款用完为止。这就是后来庚款留美的由来。

海约翰为何会主动说“所收庚子赔款原属过多”?美国又为何如此好心,促成庚款留学?

这涉及美国对华微妙的外交政策。

《辛丑条约》谈判之前,海约翰就给了美国代表团两个有关索取赔款的指示:一是提报美国损失索取额2500万美元,将损失虚报两倍;二是与列强协议总索取额不超过1.5亿美元。他的策略是,用削减美国索取额为由,在会议上要求其他列强也削减他们的索取额,并借此向中国要求贸易上的权利。但最终,美国没能做成“好人”,却从中获取了两倍于实际损失的赔偿。

不过,对于美国来说,维持一个“领土完整”的贸易市场作为其商品的倾销地,比粗暴地瓜分和掠夺更有吸引力。他们在游说列强时的“指导思想”也颇具策略性:要维护在华利益,则中国必须安定和有秩序,这不仅是为了贸易,更是使其无法逃避对条约国家的义务。也正因此,之后美国的立场才能够被各国接受,使庚款留学成为各国相对一致的行为。

至于退款为何要用于培养中国留学生,美国伊利诺斯大学校长詹姆士1906年致罗斯福的一份国情咨文一语道破天机:

梁诚

“哪一个国家能做到成功地教育这一代的青年中国人,哪一个国家就能由于这方面所支付的努力而在精神上、知识上和商业上获得最大可能的报偿。如果美国在35年前就成就这件事(一度看来似乎有可能),把中国学生的潮流引向美国,并不断扩大这潮流,那么,我们现在一定能够采取精心安排、得心应手的方式控制中国的发展——也就是说,使用那种从知识上与精神上支配中国的领袖的方式。”

多年后这段文字被庚款留学生之一的梁实秋读到,他幡然醒悟道:“罗斯福大概是接受了这个意见,以教育的方式造就一批亲美人才,从而控制中国的发展。这几句话,我们听起来,能不警惕,心寒,惭愧?”

值得一提的是,当时正值中国学生前往日本和欧洲留学的高峰时期。1907年2月,日本宣布中国在日留学生多达17860人,而自从清末留美幼童撤回后,近30年中国赴美留学者寥寥无几。对此,美国一份杂志不无担忧地评论:“循是以往,恐不但美国商资绝迹于中国市场,即美国一切制度习惯,亦不能输入中国矣。”为了与英国、日本等争夺对华影响,美国心有焦灼,这也是其急于在1908年促成庚款留学的一大因素。

对于美国的意图,晚清有识官僚未必不能清醒地洞悉,但在“中学为体,西学为用”思想指导之下,他们仍然对推动庚款留学不遗余力。为了将被动的文化输入变为主动的文化吸收,当时负责学部(教育部)的军机大臣张之洞指示,要极力争取留学生的考选与管理权。

在美国带头退还半数庚款之后,英法德等国的庚款退还问题成为中外邦交的焦点。中国国内,由蔡元培、范源濂、黄炎培、陶行知等领衔的中华教育改进社,作为全国教育界的代表,为争取“退款”做了不懈努力,但起初并不顺利。作为欧洲诸国领头羊的英国,在美国退款之始便发表声明,称对中国的赔款“没有理由做出任何变动”。不料,1914年爆发了一战,英国为争取中国参战,不得不改变口径,表示愿意按美国的方式退还庚款。但迟至1925年,英国国会才在蔡元培等人的游说、争取下,正式通过“中国赔款案”,承诺将庚款余额“退还”中国,用于教育文化事业。

至于其他国家赔款退还问题,也各有曲折。一战时,中国作为与协约国并肩作战的“盟友”,对协约国各国的赔款协议缓付5年。后作为战胜国,自然终止了对德国和奥地利的战争赔款。1917年俄国十月革命后,苏联政府宣布废除同中国的一系列不平等条约,并承诺从1919年12月起放弃庚子赔款(但因为没有像协约国那样将庚款缓付5年,所以实得赔款为各国之最)。法国在退还赔款问题上百般算计,退款拨支零星分散,但由于蔡元培、李石曾等倡导留法勤工俭学,并利用法庚款建立了北京中法大学及中法大学海外部,因而在中国近现代留学史中有着特殊意义。至于日本、意大利等各国,在退款问题上均花招尽现,对庚款兴学贡献有限,在此不一一赘述。

一场宁缺毋滥的甄选

1909年6月,一个由学部和外务部共同筹建的奇特机构——“游美学务处”正式挂牌。该机构甫一成立,便马不停蹄地展开了庚款留美学生的甄别选拔工作。因为按约定,首批100名学生年内就要抵美,考选后已没有时间再进行培训,只能“甄别”后直接派遣。

在那个酷暑难耐的7月,一份游美学务处的考试公告在学子中激起了万丈狂澜。公告就招收“游学美国留学生”的资格、考试与录取方式,做了详细的说明。“游学美国留学生”在英文中对应的词是“Indemnity Students”,直译成中文就是“赔款学生”。可想而知,这带着屈辱烙印的名字曾遭到过何等非议。但抗议的声音很快被报名的热潮淹没。

1909年农历八月,北京史家胡同里搭起了长长的考棚,两部要员和学务处官员周自齐(山东人,曾任驻美公使馆参赞)、唐国安(曾是清末留美幼童之一,后任清华学校首任校长)、范源濂等亲临考场监考,由京师和各省选送的603名考生鱼贯而入,对号入座。考试内容不仅有国文、本国史地,还包括英文、理化、数学、几何、外国史地等。

而在甄选过程中,甄选部门内部出现了严重分歧:据有关记载,外务部代表唐国安主张招收16岁以下的少年,认为要像他自己那样,从小去美国受教育,否则对外国语言“绝无专精之望”。学部主事范源濂则主张招收30岁以上的学子,理由是幼童“国学即乏功底”,有被异邦完全同化的担忧。双方针锋相对,评阅考卷时,外务部所取的英文第一名,在学部一分未得。而学部所取的第一名,在外务部得到同样的待遇。斗来斗去,最后发榜,正式录取仅47人,年龄最大的严家驺25岁,比最年幼的曾昭权(曾国藩曾孙)年长10岁。

这批学生大部分来自新式学堂,有很强的英文功底。从地域分布来看,多来自对外开放程度较高的省份。如江苏、上海籍录取人数达21人,浙江、广东的录取生更是多达36人,诸多内地闭塞省份则榜上无名,唯有湖南录取考生3人,居于上述四省之后,录取人数为内地省份之首。

来自天津的梅贻琦考了第6名。他大概不会想到,多年后,由于执掌清华,他会与庚款兴学结下终身之缘。除梅贻琦外,首批被录取的还有后来成为我国现代物理学奠基者之一的胡刚复、我国现代化学开山者张子高、王琎,以及后来任外交部次长的唐悦良等人。

由于有第一次甄选的示范,之后1910年、1911年的两次甄选显得从容和规范。这两次一共甄选了133人,他们中有许多人后来成为我国现代科教文化事业的开拓者,如后来的新文化运动旗手胡适、语言文学家赵元任、数学家胡明复与姜立夫、冶金学家周仁、动物学家秉志、农学家过探先、生物化学家吴宪、化工专家孙学悟等。

由于本着宁缺毋滥的精神,这三次甄别考试选拔的人数均未达到每年100人的指标。而这些“过五关斩六将”得以“晋级”的学子,无一不是学贯东西。如后来就读机电专业的梅贻琦就十分自负于腹中经纶:“假如我们之中有谁背诵任何中国古经有错漏,我可以接背任何章节。”而许多日后成为中国自然科学领域开山鼻祖式人物的学生,几乎都能写出色的古体诗,以至于研究中国近代科学的外国学者都惊叹:为何中国科学家人人会写诗?这种深厚的文化根基、均衡的知识结构,日后对他们的学科发展、人生规划都产生了深远的影响。

砥砺清华园

为了保证留学生质量,游美学务处成立后便开始筹建专门培训庚款留美学生的游美肄业馆。1911年2月,游美肄业馆迁入清华园,正式更名为“清华学堂”(清帝逊位后易名为清华学校),核定学生规模为500名,分高等、中等各4年,高等科毕业后,相当于美国大学二年级水平。

1911年4月19日,北京西郊清华园里,礼乐齐鸣。468名衣冠整齐的青少年学生与身着朝服的游美学务处官员,以及身着燕尾服和长袍马褂的美国和本土教员济济一堂,迎来了留美预备学堂开学的第一天。这一天后来成了清华的校庆日。

这468名首批入学的新生,是从全国各省逐一挑选出来,并通过了清华严格的入学考试才得以留下的。他们中有后来的哲学家、逻辑学家金岳霖,中国重化学工业的开拓者侯德榜,中国近代物理学奠基人叶企孙,国学大师汤用彤、吴宓,中国真菌学的创始人戴芳澜等。

而此前考选的三批共180名“甄别生”,虽未在清华学堂接受留学前的培训,但同属清华留美序列,被称为“史前期”清华生。

对当时的学子来说,能跨进清华园的大门,是十分了得的事。但“混进”清华不代表就能高枕无忧,能否毕业还是未知。清华对学生的日常考核极严,口试几乎天天进行,月考更是例在必行。成绩差的学生要留级,极差者要退学。据统计,1911—1921年10年间,清华共招收了1500名学生,其中除去在校肄业者383人外,被开除者301人,退学者135人,死亡的有45人,淘汰率竟高达39%。1924年留美生胡毅(湖南长沙人,教育心理学家)曾回忆:“当时我们省1916年考进清华的五个人,按成绩我是第四名,到1924年毕业时,只留下我和原来第五名的两个人。”如此高压的学习环境,实则反映了当时积弱的中国对人才培养的迫切与焦灼。

作为一所用美国退还的庚款建立起来的留美预备学校,清华有着与生俱来的“美国基因”。正如英国学者罗素一针见血的论断:清华好似一座“从美国移植来的学校”。

学堂除国文、中国历史 、中国哲学等用中国教材,用中文讲授外,西学课程均用美国原版教科书,用英文教授。如果学生国文课程不及格,西学课程及格,照样可以毕业,反之则不能。

按美国公使馆的要求,清华学堂一定要开设美国历史、地理及公民课。美籍老师在课堂上更是要求中国学生将美国历任总统、历史上的伟大人物、48个州名,及大中城市、山川风物等一一熟背,还提出要开设更多的美国文学课程。时任教务长的胡敦复从培养中国亟须的“实业”人才出发,主张多开设数、理、化课程,这引起了美籍教师的不满。1911年暑假结束,新学期刚开始,学堂气氛就骤然散出一股“火药味”。一些美籍教员恣意抨击“课程设置不当”,甚至以此为由上诉到刚成立的民国政府外交部,美国使馆也气势汹汹地出面干涉。重压之下,胡敦复以“不能遵办”为由,愤而辞职。

这一事件后,美国并未放松对清华的控制,美国史仍是必修课,课程里还有兵操一门,学生上操都得穿上美式军服,训练也按美国西点军校的程式进行。凡此种种,无不显示出浓厚的文化输出与渗透意味。

在这样的“洗脑式”教育氛围下,学生的思想有没有变为崇美?优异生潘光旦(社会学家)说,学校无须特别做工作,崇美思想是当时国内潮流。可见美国退款 “善意” 的辐射力之大。

1912年,清华派遣高等科毕业生16人留学美国。这是清华成立后派出的第一批留学生。此后,清华每年的高等科毕业生全部留美。大约每隔一年,学校还招收一次女生(1914年开始)和专科生(1916年开始)直接资送留美。这些留美自费生也接受清华的“部分津贴”,称为“津贴生”,如冰心即是以这种方式开启了留美之路。以清华为中坚力量的清末民初赴美留学活动由此进入高潮。

震撼于心,发奋于学

如果说,尚未走出国门时,学子们对美国的向往还只是一种懵懂的憧憬,那么当他们远渡重洋来到一个全新的世界,内心的震撼则一言难尽。

自旧金山上岸后,留学生坐火车一路向东。4天的长途跋涉后,他们终于到达了位于美国首都华盛顿的“留美学生监督处”。每个人学习的专业、所去的学校在这里作了最后确定。当初,大厦将倾的清政府试图实施“新政”以挽救局面,急需专业人才,同时也担心出国学生在海外从事革命活动,于是规定庚款留学生“十分之八习农工商矿等科,以十分之二习法政、理财、师范诸学”。而实际上,这些负载着家国振兴理想的学子,骨子里多蛰伏着科技救国的宏愿,与政策两相共振的结果是,两批庚款留学生117人中,学理工农医者达104人。这种鲜明的学科专业特点,深刻地影响了此后中国的走向。

当时,竺可桢选择了农学,因为他觉得农业是大多数同胞生计所系。而且,他对美国的农业十分好奇,怎么会有那么多洋面、洋棉、洋布滚滚而来呢?胡适最初在其二哥的建议下,以农矿专业回国找工作容易为由,也选择了康奈尔大学最负盛名的农学,后来却因对其中的作物嫁接实验毫无兴趣,一年后转而从文,并因其出色的演讲才能一度成为康奈尔大学的明星人物。但胡适却对自己“拿不下来”的农科多少有些介怀,以致在《留学日记》中不无羡慕地说:“秉志、金邦正(农业教育家,曾任北京国立农业学校校长)和过探先的农学,皆已蜚声留学界。”

蜚声留学界的还有不少人,如梅贻琦,就因成绩优异被选入“SigmaXi”荣誉学会(美国奖励优秀大学生的一种制度);在康奈尔攻读桥梁工程的茅以升则因参加研究生考试特优,使得该校决定,对其母校唐山工业专门学校前来就读的学生,一律免试注册;1913年赴美的清华学生侯德榜曾以10门功课1000分的特优成绩震惊了整个清华园,他也是哥伦比亚大学极少的双学位博士生;赵元任则以同样优异的成绩在若干年后仍保持着康奈尔大学历史上平均成绩的最高纪录。

事实上,庚款留学生在美国大多成绩优异。1909年在威尔斯顿大学学习的10名中国留学生,就出现了在一年内得一等奖和二等奖各5名的盛况。1915年,麻省理工学院中国学生会书记胡博渊致函《教育杂志》,表示“数年间相继毕业人数,已在四五十人以上,皆成绩优美,与西人并驾齐驱”。

如此亮眼的成绩背后,是弱国学子为富国图强而孜孜以求的努力。当他们站在异国的土地上,深入到这个国家的肌理,真切地感知着这个国家的强大、制度的文明、社会的发达,内心的刺激一点一滴地积累。与胡适、赵元任同在康奈尔大学求学的任鸿隽耳濡目染过美国的强盛后,就曾不由地感慨道:“高楼奇云,蒸汽迷雾,铁路蜿蜒,名城巨镇,类如贯珠。”“见物质文明之发达,未有不变色却步者。”反观风雨飘摇的祖国,心中难免哀叹于霄壤之落差。在此刺激之下,这群以家国为念的年轻人无不怀揣救国梦想,汲汲于学业。

学子们的发奋苦学还源于内心强烈的“改造中国舍我其谁”的使命感。20世纪10年代,两个后来蜚声中国学界的年轻人——胡适和徐志摩,都在留美日记里表达了留学生是时下中国先锋的豪迈之言。胡适在日记中还意气风发地引用古希腊荷马史诗中的豪壮诗句:“如今我们已回来,你们请看分晓罢。”这种先锋想法不是个例,1915年赴美留学的洪江(史学家)曾在传记中记录下了那一代人的踌躇满志:“中国也许再也不会出现一群这么有自信、有抱负、充满着爱国热忱的青年。”

作为眼界大开的一代,他们站在世界的高点俯瞰在屈辱中匍匐前行的祖国,对这个民族的处境自然有着更清醒的认识,对她未来的发展也有更先锋的规划。

这种使命感很快迸射出耀眼的火花。

1914年6月的一天,同在康奈尔大学求学的任鸿隽、杨杏佛、胡明复、赵元任、秉志、周仁等晚餐后聚首闲谈。一向关心政治和时局的任、杨两人将话题引向了国际和国内形势,大家都对国内前途感到忧虑,这时有人说,我们在国外的同学能为祖国做点什么呢?大家意见很快趋向一致:中国所缺莫过于科学。既然如此,我们何不创办一份科学杂志?

为了凑足办刊经费,这群穷学生开展了节食竞赛。在这期间,不少学生,如赵元任,还因节食营养不良而病倒。但这也没有消弭他们的热情,他们正是用这种方式,度过了创刊初期最困难的阶段。

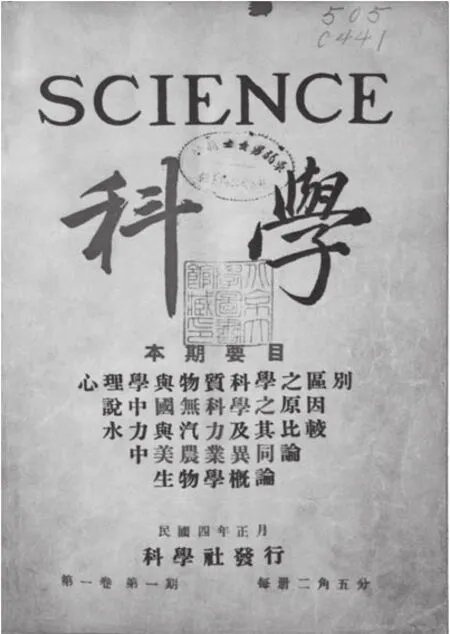

接下来的整个夏天,在康奈尔大学里,大多数的中国留学生都在夜以继日地为《科学》撰写、翻译文章。1915年1月,中国历史上第一份综合性现代科学杂志——《科学》月刊,在上海与国人见面了。让国人耳目一新的是,《科学》创刊号第一次采用了汉字横排法和西式标点符号,在中国出版史上具有划时代的意义。

随后他们意识到,只发行期刊与“振兴科学,提倡实业”的宗旨相去甚远,于是又成立了中国科学社。中国科学社与《科学》杂志将美国最先进的科学知识传送至国内,在“五四运动”之前率先树起了崇尚科学的大旗,成为日后新文化运动的思想源头之一。

与此同时,康奈尔大学的另一位干将胡适,则几乎孤军奋战掀起了白话文运动。这场当时备受争议的运动,日后在国内汹涌成潮,成为新文化运动的一座标志性的高峰。

左:《科学》杂志创刊号封面

右:1915年,中国科学社第一届董事会。后排左起:秉志、任鸿隽、胡明复,前排左起:赵元任、周仁

三年时间倏忽而过,大部分学生都顺利修完了本科学业。但庚款留学的期限是5年,因此在修完本科课程之后,他们几乎都继续攻读了硕士或博士学位。超出年限的留学,一般只能靠拼命读书赢得奖学金。但即便如此,也极少有学生刻意选择费用低廉的次等大学,他们深知自己在异国的吃穿用度皆民脂民膏,如果不去读美国最好的学校,学到更先进的知识,而以省钱敛财为首要目的,实在有愧于国家和同胞。因此约七成的庚款留学生,如竺可桢、吴宓、胡刚复等都在继续深造时选择了费用明显高出一般大学的哈佛大学或麻省理工学院等名校。胡适、马寅初、蒋梦麟、宋子文、孙科、金岳霖等则来到了哥伦比亚大学。

文化的碰撞与坚守

美国炫目的工业文明让来自落后国家的学子们目不暇接,与此同时,另一种文化的渗透也袭面而来。

“在绮色佳城区和康乃尔校园附近也是我生平第一次与美国家庭发生亲密的接触。对一个外国学生来说,这是一种极其难得的机会,能领略和享受美国家庭、教育,特别是康大校园内知名的教授学者们的温情和招待。”

多年后,胡适在忆及那段留美生活时仍饱含深情,且终其一生,胡适都对美国社会及美国文化有着天然的亲近。

这与教会的影响不无关系。从第一批庚款留学生踏上美国土地开始,教会便从信仰上影响他们。初抵美国,北美基督教青年协会便出面对这些远道而来的学子给予了热情接待,并号召美国其他各地的基督教会和基督教家庭,也以同样方式接待中国留学生,以期让他们接触美国社会中最善良的男女。

每到假期,教会针对中国留学生组织的各种圣经学习和宣讲活动层出不穷。胡适在日记里记载了1911年暑假参加类似活动的“盛况”:“中国学生到会者35人,美国学生约200人。连日听耶教会的名人演说,讲《马太福音》,并开讨论会。”会上,有个极富煽动性的演说者“Mercer”,自言其在上大学时染上种种恶习,被其父逐出家门,从此流落在外。因身无分文,无以为生,便投河寻死,被水上巡警救起。后来信了耶稣,从此改恶行善。父亲眼见儿子的改变,便与他恢复了关系。父子重逢之时,抱头痛哭。

演讲者声泪俱下,包括胡适在内的一干听众,莫不感动掉泪。于是,会终主持人发话:请愿意相信上帝的同学站起来,中国学生中当场就有7人起立,胡适便为其一。

在以后的日记里,类似讲经聚会的记录比比皆是。但物极必反,太多刻意的宣讲,反倒让胡适踏进基督门槛的那只脚又缩了回来:“看透了耶教会用‘感情’的手段俘虏青年人的‘把戏’,开始对耶教会很反感。”多年后,胡适得意地展示自己收藏的各种版本的《圣经》时,忍不住感叹,如此大量的收藏,居然是“出于我这个未经上帝感化的异端胡适之”。

中西文化信仰碰撞的痕迹在第一批庚款留学生王琎的日记中表现得尤为明显。王琎在紧张的学习之余,几乎每隔几天便去参加一次学校的基督教青年会组织的讲座和讨论,每次听完讲座回到宿舍,他都会把这些观点和他出国前学到的传统文化的道德标准和价值观作比较。如在提及改造世界时,他曾思考,“役道如何,宗耶学墨”,“宗耶”就是以耶稣为信仰,“学墨”,即认为中华文明中墨子思想也不能丢。基督教青年会谈心理作用,王琎认为其大意与孟子“持其志,无暴其气”相同。凡此种种,无不体现出中国留学生在中西文化碰撞中的深刻思考。王琎对基督教的态度在当时的留学生中是比较典型的。

事后考察庚款留学生的信仰归宿,发现皈依基督者寥寥,牧师的苦口婆心和教徒们的现身说法,终究没能让基督在这批年轻人的思想里扎根。

基督信仰不能顺利“嫁接”于中国良木之上,西方文化在博大精深的中华文明面前,已然失去了它几百年来所向披靡的征服力。这种现象细思起来,并不难于理解,这群年轻人生于中国文化的土壤,长于国学经史的滋养,当与西方文化发生碰撞,很自然地以自己原生的传统文化为基准去掂量,其中或许还夹杂着风口浪尖上的弱国学子的警惕。更重要的是,相对于移植西方信仰,他们对西方先进科技文化的需求显然更为迫切。

但不管怎样,胡适们在如此这般善意“包装”的远郊世外桃源中,感受到了云淡风轻的惬意,而他在波士顿的同学就不得不直面惨淡的社会。在那里,他们目睹了自己的同胞在排华风潮中,如蝼蚁一般被人践踏挣扎求生的惨状,甚至在这种族歧视的大环境下,处于被礼遇群体的庚款留学生,也不能完全幸免于难。

1917年5月,就读于麻省理工学院的侯德榜、张贻志与3位美国同学在任课老师带领下去工厂实习,6人同行,美国关卡却独独不放两位中国人通行,百般交涉而无果,只能取消出行。1923年秋,有3位自费来美的广东学生在西雅图上岸时被关禁,在科罗拉多大学就读的谢奋程闻讯后,以清华团体名义前往探望,却不让相见,多方求援,不能解决,一个月后,此3人被原船遣返。诸如此类事件,屡见不鲜。

无所不在的种族歧视,很大程度上抵消了美国政府在文化上的良苦用心。20世纪40年代,梁实秋在《罗隆基论》中如是说:“他(罗隆基)在外国读书的时候,眼看着华侨受外人欺侮,他自身也感到受外人歧视,尤其是在种族偏见最深的美国尤然,所以他很自然地成为一个爱国主义者。”

身在异国,黄皮肤黑头发的迥异形象,被挤压的生存环境,很自然地强化了这群年轻学子的民族认同感。1914年《留美学生季报》发刊词中的一句话让人读之感念:“吾留美同人负笈海外,国人之所期望,父老之所训诲,故无日不以祖邦为念……” 随后,黄花岗起义、护法运动、武昌起义……一次次的家国之变,也对万里之外的热血游子产生了激烈的冲击。1915年,日本向中国提出不平等的“二十一条”,意图独占山东,陈鹤琴(儿童教育家)听到这一消息,与其他中国留学生每周五绝食一餐达半年之久,以表明卧薪尝胆之志。哈佛大学哲学系王士杰、麻省理工电机系袁钟鍂、威斯康辛大学方仁裕等,甚至愤而中断学业回国,准备参加战斗。

1918年留美的李济(考古学家)坦承:“一般来说,做留学生的都想学点什么,以备回国服务,极少(我不能说没有)预备在美国居住下去。”这段话说出了大多数庚款留学生真实的心态。

正是在这种情绪的驱使下,一批又一批飞出国门的学子,义无反顾地回到满目疮痍的祖国,为动荡的中国注入前进的力量。来去之间,是报效国家的赤子情怀。

盗火者:照亮中国前行道路

在美国的极力推动下,庚款留美学生人数猛涨,到1939年,获得博士学位的留美学生有2097人,而同时期留日的不足100人。

就在庚款留美一路高歌猛进时,庚款留英终于在1933年正式落地。从1933年到1947年,中国向英国选派了9届共193名留学生。这批庚款留英生选拔起点高,留学期间纷纷取得成就。这同样是一份长而显赫的名单:后来成为“数学三杰”之一的许宝禄、文学大师钱锺书、化学家卢嘉锡、物理化学家及核化学家吴征铠、核物理学家戴传曾、中国近代应用数学奠基人钱伟长、中国近代力学事业的奠基人郭永怀、航空教育家黄玉珊等。

相对于庚款留英学生考试选拔之严格,留法门槛就低了不少。从1919年3月第一批有组织的学生赴法到1920年2月,短短一年之内,竟有20批1700多人赴法勤工俭学,这在留学史上殊为罕见。周恩来、邓小平、陈毅、聂荣臻、李立三、蔡和森、蔡畅、李富春等,都是1920年左右赴法勤工俭学的。值得一提的是,法庚款拨支零星分散,实实在在获此资助的留学生并不多,但由于留法勤工俭学活动的大规模开展,以及北京中法大学和中法大学海外部的存在,也培养出了不少名人、伟人。“雨巷诗人”戴望舒1932年自费赴法留学,第二年注册为里昂中法大学学生,获得公费留学两年的资格。同年11月下旬,研究法国文学的罗大纲也来到这里,与戴望舒成为同室好友。里昂中法大学还培养了后来的著名微生物学家阎逊初、中国细胞生物学和实验生物学的创始人与奠基人朱洗等。而留学期间参加中共和社会主义青年团的学子们,回国后多投身革命斗争第一线,成为南征北战的将帅,譬如陈毅。

除此之外,从1929年到1934年,中比(比利时)庚款委员会委托中国教育部门先后分5批,招考选派留比利时学生74名,其中有后来的生物学家、中国克隆之父童第周,大气电学家与水声学专家汪德昭,工程力学家钱令希,画家吴作人,等等。

当我们将目光投向百年前的中国,似乎可以清晰感受到这个古老国家近代化车轮艰难起步时的喘息,而推动车轮起步和加速的力量背后,拖着庚款留学的长长的尾音。

在很长时间里,因为背负着洗刷不掉的“国耻”色彩,庚款兴学不太被人提起,但当我们摒弃一贯的偏执和骨子里的自卑,用一种大度和开放的姿态去审视这段历史,不得不承认它存在的重大意义。从晚清到民国,军阀混战,政府无力发展教育,正是庚款这笔相对稳定的资金,一定程度上保证了中国近代高等教育的持续发展,为中国培养了一大批现代学界的开路先锋和奠基人。

百年前,张之洞曾以一篇《劝学篇》,劝导当时的青年努力学习西方科学文化,以此为基础去创造中国新的现代文明,从而获得与西方文明相抗衡的力量,这里面有着一种近乎釜底抽薪的决绝。历史终究是按照张之洞们设计的剧本上演了。庚款留学从1909年开始到中华人民共和国成立前结束,延续了近半个世纪,一批批热血青年前仆后继追逐梦想而去,又满载知识归来,他们是一群“盗火者”,用西方科技的火种,照亮了中国现代化的征程。

青年兴则国家兴,青年强则国家强。历史的车轮滚滚前行,接力奋进的火炬代代相传。历史已向当代青年发出召唤,唯有坚定信念,以梦为马,鼓足干劲,砥砺奋进,方能不负韶华,不辱使命。