中国空间站系统副总设计师、天宫二号总体主任设计师柏林厚:我追寻的航天梦就是我的中国梦

2019-06-26康荦

康荦

柏林厚

1980年生,中共党员,航天五院载人航天工程空间站系统副总设计师、原天宫二号总体主任设计师。从最初从事天宫一号信息系统设计工作,迅速成长为技术骨干。在天宫一号飞行程序设计中,首创性提出模块化设计思想,对交会对接任务的圆满成功发挥了不可替代的核心作用;首次提出自适应安全模式设计策略,提高了天宫一号应用效益,快速成长为主任设计师。带领团队开展天宫二号的延寿改造工作,降低研制成本和研制周期,首次系统性地开展面向中期驻留的载人宜居环境设计,为神舟十一号航天员提供舒适的空间家居环境;攻克推进剂补加系统方案设计和地面验证方案,为空间站先期验证打下坚实基础,为祖国载人航天事业贡献青春力量。

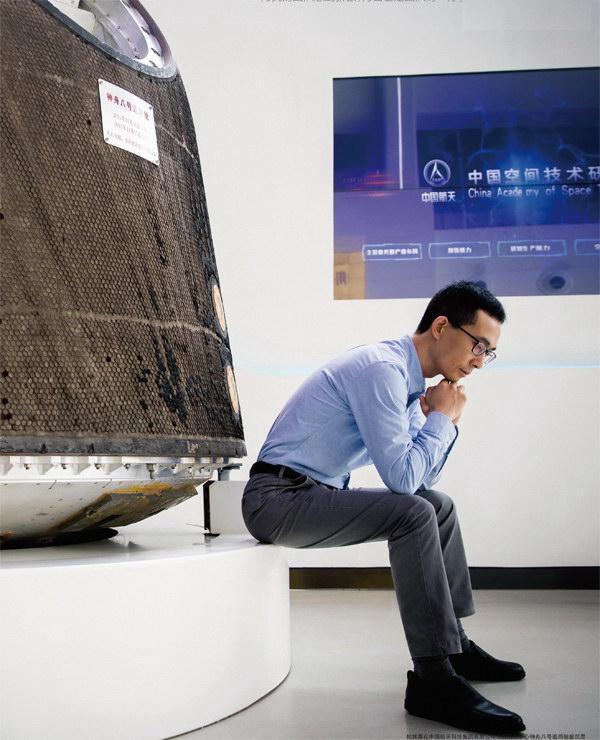

柏林厚在中国航天科技集团有限公司五院展示中心凝视着钱学森雕塑

1980年出生的柏林厚是载人航天工程空间站系统副总设计师、原天宫二号总体主任设计师。虽然年纪轻轻,但在平均年龄30多岁的中国载人航天研制团队中,他早已是经验丰富、久经沙场的“老人”。

2005年清华大学电子工程系硕士毕业之后,柏林厚便加入中国航天科技集团有限公司第五研究院,如今已经从事载人航天事业14年时间。14年间,中国的航天事业突飞猛进,柏林厚也从一个普通设计师逐渐成长为一名大型载人航天器的副总设计师,肩负中国载人航天发展重任。

载人航天器研制中,会遇到各种各样的困难,在柏林厚看来,突破困难和解决问题没有捷径可走。“载人航天器研制中,问题会层出不穷,设计优化也永无止境。解决问题没有捷径,我们都是大胆设想各种解决方案,再做各种试验进行验证,很多时候需要反复迭代。整个过程要求设计师必须创新,并且审视自己的设计,敢于否定自己的设计,努力提高设计水平。”柏林厚表示。

天宫一号:从信息系统设计到飞行程序设计

时间回溯到2003年。2003年10月,神舟五号圆满完成了我国首次载人航天飞行,当杨利伟从返回舱走出,全中国电视机前的观众都不禁欢呼起来——这是杨利伟的一小步,也是中国载人航天事业的一大步。

彼时,正在清华大学电子工程系攻读硕士的柏林厚同样欢欣鼓舞——隔着电视屏幕,他仿佛看到了自己的未来——那就是为正如火如荼的中国载人航天事业贡献力量。兩年之后,硕士毕业的柏林厚毫不犹豫地来到中国航天科技集团有限公司第五研究院,加入载人航天器的研制队伍,由此开启了他的“中国梦”实现之旅。

工作初期,柏林厚的主要任务是天宫一号的信息系统设计工作,说白了就是建立一种系统构架,将飞行器里面的上百台电子设备连接在一起,从而实现设备协调工作,满足交会对接、组合体控制等各种任务的要求。凭借出色的学习能力和钻研精神,尽管刚刚入职,柏林厚却能在每次工作任务下达之后都快速、出色完成,并能保证毫无差错。

就这样,在天宫一号转入初样研制阶段后,设计飞行程序的重任交付到刚入职两年的柏林厚身上。那一年,柏林厚27岁。

刚工作两年就被委以如此重任,压力的同时柏林厚更多感到的是肩上的责任和动力。和信息系统设计不同,飞行程序设计涉及很多领域,需要掌握飞行器轨道、控制、热管理等各个知识体系,同时,天宫一号飞行程序既要借鉴飞船的飞行程序,又要借鉴高轨道卫星的飞行程序,这些对柏林厚来说都是全新领域,一切只能从零开始。

他充分利用周末、晚上下班等一切业余时间大量学习,在不到半年的时间内掌握了相关学科的知识,并将之运用到飞行程序设计当中。柏林厚提出了模块化与严格时序相结合的方法,有效解决了天宫一号自身特点所带来的程序编写上的困难,协调了各分系统的工作模式。天宫一号飞行程序在柏林厚手中一步一步从无到有,最终完美完成任务。

天宫二号:跨过中国迈向空间站的门槛

因为在天宫一号中的出色表现,2012年柏林厚快速成长为总体主任设计师。那一年他32岁。在陆续完成天宫一号与神舟九号、神舟十号交会对接飞控任务之后,天宫二号的重任落在了他身上。

众所周知,天宫二号空间实验室称得上是中国航天史上系统最复杂、新技术最多的航天器之一。作为我国首个空间实验室,天宫二号的主要目的是接受神舟十一号载人飞船的访问,完成航天员中期驻留,考核面向中长期飞行的乘员生活、健康和工作保障等相关技术;接受天舟一号货运飞船的访问,考核验证推进剂在轨补加技术;开展航天医学、空间科学实验和空间应用技术,以及在轨维修和空间站技术验证等试验。

然而,在最初研制之时,天宫二号实际上是作为天宫一号的备份诞生的——为了确保天宫一号任务取得成功,同时设计了天宫一号的备份产品,也就是后来的天宫二号。随着天宫一号任务圆满成功,天宫二号的任务也升级了——不再是“备份”,而是需要作为我国第一个真正意义上的空间实验室展现在全世界面前。

任务目标变了,相关的系统设计当然也要重新设计。这其中最大的难点,便是天宫二号的设计约束很强,“这就是说我们必须去借用原来已有的结构、已有的产品去研制一个全新任务的飞行器,这就造成了极强的设计约束”。

首先要攻破的就是如何为天宫二号“延寿”。“设备产品就跟人一样,也有寿命,时间长了性能就会衰减。”柏林厚说。为了提高研制航天器的经济效益,降低研制成本,柏林厚带领他的团队对天宫二号上的近300台设备进行“寿命影响因素”分析,寻找影响每一台设备寿命的“敏感因素”,通过分门别类地做试验、做调研,制定具有针对性的延寿方案。同时,他们还开展大量验证试验,对于验证结果不合格或评估无法延寿的产品,果断选择再投产,确保天宫二号不带一点问题上天。“为了确保这些早已生产出的产品满足要求,我们开展了大量的设计和延寿验证工作,其间也采用了一些新的方法,比如,充分借鉴各行业相关产品的使用情况,通过寿命等效的方法,延长设计寿命,确保天宫二号高可靠。”柏林厚表示。

国际领先:多任务融合系统设计

空间站的建设是探索太空的重要手段,也是一个国家国力的体现。早在1992年,中国就确立了以建设空间站为目标的航天计划。这一计划分三步,第一步为“以载人飞船起步,发射几艘无人试验飞船和有人飞船”,解决天地往返的运输工具问题;第二步为“研制和发射空间实验室,尽早建成完整配套的空间站工程大系统,实现一定规模的空间应用”;第三步为:“建造长期有人照料的大型空间站”。

通过发射神舟一号至神舟六号飞船,圆满完成了第一步目标;通过发射神舟七号飞船,突破和掌握了航天员出舱技术;通过发射天宫一号目标飞行器,与神舟八号、神舟九号和神舟十号飞船,执行无人和载人交会对接任务,突破和掌握了航天器交会对接技术,圆满完成了第二步第一阶段任务;第二步第二阶段的任务即空间实验室任务,发射一艘空间实验室、一艘载人飞船和一艘货运飞船。

2016年底至2017年上半年,天宫二号先后接受了神舟十一号载人飞船、天舟一号货运飞船的访问。两名航天员景海鹏和陈冬顺利入驻“天宫”,在那里工作和生活了30天,航天员中期在轨驻留等关键技术由此得以验证。这是目前为止中国载人飞行时间最长的一次任务。

天宫二号是通往空间站征途上的关键一战,标志着中国载人航天正在向空间站时代阔步前进。这一战成功的背后,是无数人的心血。

解决完天宫二号的设计约束问题之后,柏林厚和团队马上面临第二个重大难关——天宫二号的功能密度非常大,需要承担航天员中期驻留,考核验证推进剂在轨补加技术,开展航天医学、空间科学实验和空间应用技术,以及在轨维修和空间站技术验证等试验。面对如此高密度的任务功能,柏林厚提出“多任务融合”的系统设计方法。

“何为多任务融合?天宫二号发射以后,需要和神舟十一号载人飞船及天舟一号货运飞船进行交会对接,所以我们就把这三个飞行器放在一起进行一体化设计,达到资源优化统筹。比如说,天宫二号需要携带很多设备,那重量怎么办?天宫二号的重量只有8600kg,那就可以少携带推进剂。但是少携带推进剂,发射入轨以后缺推进剂怎么办?通过货运飞船对接,进行推进剂在轨补加。还有比如一些航天员中期驻留的物资也是可以统筹到神舟十一号携带的。”“此外,我们想办法利用舱外空间,构建了舱外载荷实验平台,让大规模载荷实验可以在舱外开展,这就优化了舱内空间。”最终通过一系列的“多任务融合”系统设计方法,柏林厚的团队成功解决了天宫二号功能密度大的难题。

天宫二号作为我国第—个真正意义上的空间实验室,已是小型空间站的雏形,相较于天宫—号,有着诸多创新,主要改进之一就是增加了推进剂在轨补加功能。通过推进剂补加,航天器可以在太空中“加油”,从而大大延长寿命。在太空中实现推进剂补加是世界范围内的难题,掌握了推进剂在轨补加技术的国家只有俄罗斯和美国,其中实现在轨补加应用的只有俄罗斯,中国是全世界第二个实现推进剂在轨补加应用的国家。2017年4月27日,天舟一号货运飞船与天宫二号空间实验室成功完成首次推进剂在轨补加试验。

“多任务融合听起来简单,实际上把每一个任务集成,丝毫不差地完成,并保证可靠性和安全性,难度非常高。对此没有其他解决方法,只能依靠地面开展大量实验,来提出问题、解决问题,没有其他捷径。”没有捷径,是柏林厚接受采访时最常说的一句话。

亲身体验:航天员舒适的“家”

除了攻克一个个技术难题,柏林厚还力求让天宫二号更加“人性化”。他十分关心航天员在太空的生活,首次提出把天宫二号建造为一个能为航天员提供温馨家居环境的载人航天器。“为了宇航员中长期驻留更舒适,我们设计人员把自己模拟成航天员,进到舱里去体验航天员的生活和工作,是载人航天器地面研制过程中必不可少的—个项目。”柏林厚告诉我们。

天宫二号要实现航天员在轨中期驻留,驻留30天,为我国至今航天员在轨最长驻留时间。作为设计师,柏林厚自然而然想到要讓航天员在这么长时间中,在轨生活舒服、惬意,因此设计中他力图模拟航天员的第—视角,提出宜居设计的内容,并吸收航天员的意见,大胆设想各种解决方案,通过反复设计和验证,最终实现真正的宜居性。

从天宫一号的10天一跃成为天宫二号的30天驻留,为了保持航天员的舒适性,天宫二号首次提出“针对航天员中长期驻留的系统设计方案”,其中包括多项技术方案,比如降噪技术、无线通话技术、废弃物处理技术等等。

柏林厚和天宫二号研制团队成员在发射场

除此之外,柏林厚带领团队还特别构建了天地一体化的多媒体系统,航天员在天上可以看地面电视,可以和在地面一样收看球赛直播;可以和父母打电话、使用无线音箱听音乐、视频聊天……没事的时候还能在太空自行车和太空跑台上锻炼一下,保证航天员在微重力环境下身体机能不衰退。就连舱内的把手都提高了硬度,以方便航天员抓握、协助行走。此外,研制人员还制定出严格的生活区和仪器区控制指标,以保证航天员不被日夜不停工作的仪器设备发出的声音搞得身心俱疲,并定期对航天员心血管和身体医学指标进行监测。相比以往的载人飞船,天宫二号对支持航天员在轨工作、生活、睡眠、娱乐等方面的条件都有了质的提高,为航天员营造出了家的感觉。

柏林厚和天宫二号研制团队成员在发射场

2018年,柏林厚被任命为载人航天工程空间站系统副总设计师,这一年,柏林厚38岁。

柏林厚目前的工作重点是空间站的地面研制工作,以及空间站后续运营工作。2019年是柏林厚从事载人航天的第14个年头。14年间,他从一个普通设计师成长为空间站系统副总设计师、天宫二号总体主任设计师,也见证了中国载人航天事业突飞猛进发展的14年,柏林厚感慨万千:“这14年中国的载人航天事业高歌猛进,主要得益于最开始国家制定的‘三步走战略。事实证明这个战略非常成功,每走一步都为下一步积累了宝贵的经验,验证了技术,稳扎稳打,才有了中国载人航天事业辉煌的现在和可期的未来。另一点让我感触比较深的是,在整个航天研制过程中,培养了一批年轻的队伍,这帮年轻人既吃苦耐劳,又苦于钻研,日后必将成为我国载人航天事业发展的中坚力量,我对我国载人航天事业的未来充满信心。”柏林厚庄重地说道。

Q&A

Q:《北京青年》周刊

A:柏林厚

“追梦路上没有捷径”

Q祖国70周年华诞之时,我们的国家发生了日新月异的变化,你是怎样见证的?你的感受是怎样的?

A我们的祖国确实发生了日新月异的变化。两个方面说吧,第一个就是我所在的航天领域,我亲身体验到突飞猛进的变化。第二个方面是生活上的,包括经济、科技等和生活相关的方方面面,也是发生了很大的变化。这些变化给我的感觉就是,让我自己非常骄傲。我现在不工作的时候经常会看一看新闻,我还挺喜欢看一些外国人来到中国,惊诧于中国的变化和城市发展水平的视频,每当看到这种视频,我内心都会觉得身为—个中国人由衷的骄傲。

Q说一件在你记忆中,与祖国息息相关的、令你印象最深刻的事。

A有很多记忆深刻的事情,说几个比较难忘的吧!第一个就是2011年天宫一号发射,这是我第一次参加发射任务。天宫一号的飞行程序是我设计的,在整个过程中我都十分忐忑不安,生怕会出现什么问题,但最终天宫一号的表现非常完美。

第二个难忘的瞬间是2016年天宫二号的发射。这是我第一次作为主任设计师参加发射任务,包括后续的飞控任务。

Q祖国70岁生日,你要送给祖国什么祝福?

A千言万语汇成一句话,希望祖国在各个领域都变得越来越强大,越来越好。

Q“祖国”这两个字对你来说意味着什么?

A对我来说,祖国就是家。何為“家”?首先在你有困难的时候,你可以依靠她。其次,既然是家里面的一个成员,你就必须得为家做点儿贡献。这就是我对祖国的理解。

Q习近平总书记说,我们都是追梦人,你的中国梦是什么?

A我的中国梦就是把我目前从事的工作,包括我们自主研发的空间站,把它给研制好,同时在后续的运营阶段把它运营好。这就是我当前的梦想。

Q作为新时代的“追梦人”,你是怎样理解“追梦”的?

A我认为,如果是追梦的话,首先需要有梦,这是必须的,你要给自己定一个目标,一个梦想。第二就是这个梦想,不能不切实际,需要符合实际,另外,你必须用实际行动去诠释这个梦想,去实现它。

Q在“追梦”的道路上你有哪些难忘的经历?

A对我而言,难忘的经历都是和遇到的困难结合在一起的。我在作为天宫二号主任设计师期间,在进行天宫二号地面研制阶段,遇到过很多问题。比如说天宫二号的设计约束很强、功能密度很大,这些难题去怎么解决?我就带领我们这个团队,提出了—种“多任务融合”的系统设计方法,最终把难题逐一攻克。天宫二号虽然重量只有8600kg,但功能超过美、俄大吨位空间实验室,这也是我们这些现在从事天宫二号研发的研制团队感到很欣慰的一件事情。

Q在你追梦的过程中,你认为激励你的是什么?是什么让你走向成功?

A激励我的主要还是责任,既然从事了载人航天事业,我就必须把它干好,我觉得没有其他的,就是责任。

Q面对追梦道路上的困难,你是怎样应对挑战的?

A讲两件具体的事情吧!第一件就是在天宫一号飞行程序设计期间发生的。要开展飞行程序的设计,需要涉及很多专业领域,而我当时只是一个主要从事信息系统方面设计的设计人员。所以我进行了大量的学习,包括轨道的知识、空间环境的知识、环境控制的系统知识等等,都要学习、掌握之后,才能把它变成能够指导自己编制飞行程序的理论支持。这是我刚入职以后遇到的最大一个困难,而解决这个困难没有其他途径,只能靠自己,用业余时间去学习去研究。

天宫二号也遇到过很多困难,其中一个比较大的困难就是,天宫二号是我国首个能够实施推进剂在轨补加技术的空间实验室,所以突破和掌握推进剂补加技术,也是我们整个团队在研究过程中需要解决的一个难题。这也是没有什么捷径的,唯一的方法就是提出很多的方案,然后再靠地面的实验和仿真去验证方案的可行性,最后选择出一种最优的方案,进而实现这个方案。没有捷径,只有认真去设计,认真去进行地面的验证。

柏林厚在中国航天科技集团有限公司五院展示中心神舟八号返回舱前沉思

看到自己研制的飞行器,能够成功完成任务,我非常骄傲,为我的团队感到骄傲,为自己是团队的一分子感到骄傲。

中国载人航天16载:迈入空间站时代

从神舟五号到神舟十一号,从载人飞行到空间实验室任务,中国先后突破了载人天地往返、太空出舱、空间交会对接、中长期在轨驻留、在轨补加等一系列关键技术,将在太空建造维护大型空间站的关键技术从头到尾演练了一个遍。中国载人航天工程已由过去的谨慎探索,全面转入空间站建造阶段,将逐步进入利用空间站开展空间科学实验,取得各种空间科学成果的阶段。可以想见,在空间站时代到来之后,中国载人航天发射有望进入快车道,呈现一个密集发射期。

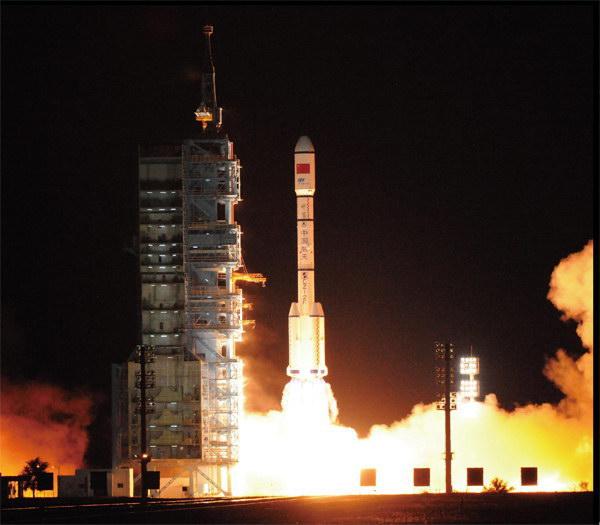

2016年9月15日22时04分,搭载天宫二号空间实验室的长征二号F运载火箭在我国酒泉卫星发射中心点火发射,约575秒后,天宫二号与火箭成功分离,进入预定轨道,发射取得圆满成功。

发射天宫二号空间实验室,主要目的是接受神舟十一号载人飞船的访问,完成航天员中期驻留,考核面向长期飞行的乘员生活、健康和工作保障等相关技术;接受天舟一号货运飞船的访问,考核验证推进剂在轨补加技术;开展航天医学、空间科学实验和空间应用技术,以及在轨维修和空间站技术验证等试验。天宫二号是我国第一个真正意义上的太空实验室,采用实验舱和资源舱两舱构型,全长10.4米,最大直径3.35米,太阳翼展宽约18.4米,重8.6吨,设计在轨寿命2年。在天宫一号目标飞行器备份产品的基础上,为满足推进剂补加验证试验需要,对推进分系统进行了适应性改造;为满足中期驻留需要,对载人宜居环境进行了重大改善,具备支持2名航天员在轨工作、生活30天的能力。

天宫二号装载了空间冷原子钟等14项应用载荷,以及失重心血管研究等相关航天医学实验设备,配备在轨维修技术验证装置、机械臂操作终端等在轨维修试验设备,将开展空间科学及技术试(实)验。

2003

任务名称:神舟五号

发射时间:2003年10月15日9时整

运载火箭:长征二号F遥五火箭

发射地点:酒泉卫星发射中心

任务概况:神舟五号飞船是我国首次载人航天飞行,实现了一人一天飞行,主要任务是考核飞船载人环境,获取航天员空间生活环境和安全的有关数据,全面考核工程各系统工作性能、可靠性、安全性和系统间的协调性。航天员杨利伟乘坐神舟五号载人飞船,在太空运行14圈,历时21小时23分,顺利完成各项预定操作任务后,安全返回主着陆场。轨道舱留轨运行半年时间,获得了大量的科学实验成果。(图为神舟五号航天员杨利伟)

2005任务名称:神舟六号

发射时间:2005年10月12日9时整

运载火箭:长征二号F遥六火箭

发射地点:酒泉卫星发射中心

任务概况:神舟六号载人航天飞行实现了两人多天飞行,标志着我国多项载人航天技术达到世界领先水平。2005年10月12日至16日,我国航天员费俊龙、聂海胜乘坐神舟六号载人飞船,在太空运行76圈,历时4天1g小时33分,实现了多人多天飞行并安全返回主着陆场。轨道舱留轨运行了707天,开展了大量的科学实验,为长寿命空间飞行器的研制积累了经验。(图为神舟六号返回舱着陆)

2008

任务名称:神舟七号

发射时间:2008年9月25日21时10分

运载火箭:长征二号F遥七火箭

发射地点:酒泉卫星发射中心

任务概况:神舟七号载人航天飞行实现了航天员出舱活动和小卫星伴飞,成功完成多项技术试验,开启了我国载人航天工程的新篇章。(图为神舟七号气闸舱热试验出罐,航天城,潘越荣摄影)

2011

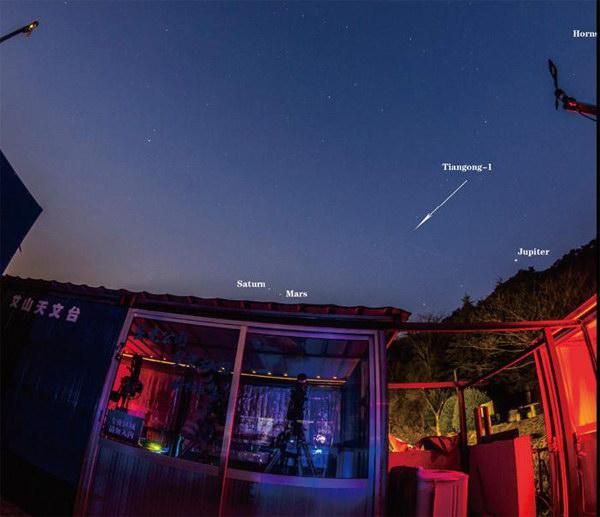

任务名称:天宫一号

发射时间:2011年9月2g日21时16分03秒

运载火箭:长征二号F/T1运载火箭

发射地点:酒泉卫星发射中心

任务概况:天宫一号是中国首个目标飞行器和空间实验室。天宫一号的主要任务有以下四点:天宫一号目标飞行器作为交会对接的目标,与神舟八号配合完成空间交会对接飞行试验;保障航天员在轨短期驻留期间的生活和工作,保证航天员安全;开展空间应用(包括空间环境和空间物理探测等)、空间科学实验、航天医学实验和空间站技术实验;初步建立短期载人、长期无人独立可靠运行的空间实验平台,为建造空间站积累经验。(图为天宫一号过境青岛艾山天文台)

2011

任务名称:神舟八号

发射时间:2011年11月1日5时58分10秒

运载火箭:长征二号F遥八火箭

发射地点:酒泉卫星发射中心

任务概况:2011年11月3日和11月14日,天宫一号目标飞行器和神舟八号飞船先后进行两次空间交会对接试验,均取得圆满成功。天宫一号,神舟八号交会对接任务标志着我国空间交会对接技术取得重大突破,实现了我国空间技术的重大跨越,是我国载人航天事业发展历程中的重要里程碑,为中国建造空间站、开展大规模空间应用奠定了坚实基础。(图为神舟八号与天宫一号进行空间交会对接效果图)

2012

任务名称:神舟九号

發射时间:2012年6月16日18时37分

运载火箭:长征二号F遥九火箭

发射地点:酒泉卫星发射中心

任务概况:神舟九号飞行任务首次验证手控交会对接技术,进一步验证自动交会对接技术,同时,还全面验证目标飞行器保障支持航天员生活工作的功能、性能,以及组合体管理技术,首次实现地面向在轨飞行器进行人员和物资的往返运输与补给,开展航天医学实验及有关关键技术试验。神舟九号任务圆满成功标志着载人航天工程第二步任务取得了重大成果,为今后的载人航天的发展、空间站的建设奠定了良好的基础。(图为神舟九号发射成功)

2013

任務名称:神舟十号

发射时间:2013年6月11日17时38分

运载火箭:长征二号F遥+火箭

发射地点:酒泉卫星发射中心

任务概况:神舟十号飞船是中国载人航天二期工程第三次交会对接飞行,在神舟九号首次载人交会对接任务圆满成功半年后,神舟十号又一次载着三名航天员与天宫一号相会,主要使命和任务有四项:为天宫一号在轨运营提供人员和物资天地往返运输任务,进一步考核交会对接、载人天地往返运输系统的功能和性能;进一步考核组合体对航天员生活、工作和健康的保障能力;开展航天器在轨维修等实(试)验和科普教育活动;进一步考核执行飞行任务的功能、性能和系统间协调性,验证有关改进措施的有效性。神舟十号任务实现了中国载人航天飞行任务的连战连捷,为工程第二步第一阶段任务画上了圆满的句号,也为后续载人航天空间站的建设奠定了良好的基础。(图为神舟十号团队组成“10”字)

2016

任务名称:天宫二号

发射时间:2016年9月15日22时04分

运载火箭:长征二号F/T2运载火箭

发射地点:酒泉卫星发射中心

任务概况:天宫二号空间实验室发射入轨,这是中国第一个真正意义上的空间实验室。飞行任务期间,天宫二号先后接受神舟十一号载人飞船和天舟一号货运飞船到访,考核了多项技术、开展了多项试验,为中国后续空间站建造和运营积累宝贵经验。(图为天宫二号扣整流罩,20基地,512所高剑摄影)

2016

任务名称:神舟十一号

发射时间:2016年10月17日7时30分

运载火箭:长征二号F遥十一火箭

发射地点:酒泉卫星发射中心

任务概况:神舟十一号任务目的是为了更好地掌握空间交会对接技术、开展地球观测和空间地球系统科学、空间应用新技术、空间技术和航天医学等领域的应用和试验。飞船入轨后经过2天独立飞行完成与天宫二号空间实验室自动对接形成组合体。神舟十一号是中国载人航天工程三步走中从第二步到第三步的一个过渡,为中国建造载人空间站做准备。神舟十一号飞行任务是中国第6次载人飞行任务,也是中国持续时间最长的一次载人飞行任务,总飞行时间长达33天。(图为神舟十一号飞行乘组状态良好)