“山河知己”:桂林山水写生作品展研讨会摘要

2019-06-26刘墨,马啸,朱万章等

刘墨(主持人,美术史论家、书画家):谢谢各位让我来主持今天这个研讨会。我来之前稍微看了一下,在米芾之前,我们很难看到桂林山水出现在中国画史里面。米芾,曾任书画学博士,虽然官不大,但他是大学问家。1074年,米芾到了云贵,做了云贵县尉。同年,他的儿子米友仁在桂林出生。几年之后他去看苏东坡的时候,不知道是不是抱着他的儿子一起去的,但是米芾和米友仁的山水画一定是跟桂林分不开的。

米芾在桂林的时候,开始写《画史》。《画史》在美术史是特别重要的。里面有这样一段话,说米芾从小就收图画,凡是画的山水比较怪的、比较奇的,一律都不要,认为没有这样的山水。可是等他到了桂林之后,看到了阳朔的山水,他说“始知笔力有不能到者”,才知道笔的力量有不能到的地方,所以他很后悔以前那些很奇很巧的山水没有收。而且他自从看了阳朔的山水,认为以前他看的画里面那些奇怪的山水反倒不如真山水奇怪。这是米芾所发出的感慨。

另外一位是黄庭坚。1103年,黄庭坚被贬到广西宜州,这时苏东坡已经死了,黄庭坚59岁。他到宜州路过桂林,写了一首诗:“桂岭环城如雁荡,平地苍玉忽嶒峨。李成不在郭熙死,奈此百嶂千峰何。”“桂岭环城如雁荡”,他认为桂林的山水有点像雁荡山;“平地苍玉忽嶒峨”,平地起来一个绿色的山;“李成不在郭熙死,奈此百嶂千峰何”,他认为如果李成和郭熙在的话,一定会把它画得很好。所以我想桂林的山水打动了黄庭坚。

1642年,石涛出生在靖江王府的独秀峰下。1644年清军入关,他家破人亡,被一个仆人背着跑出了靖江王府。我想他在二三岁的时候对桂林山水基本上是没有太多印象的,反倒是庐山、黄山、齐云山给他留下了更多的印象。所以在1642年之前或者说在石涛之前,我们的确不太容易看到桂林山水出现在中国山水画里。

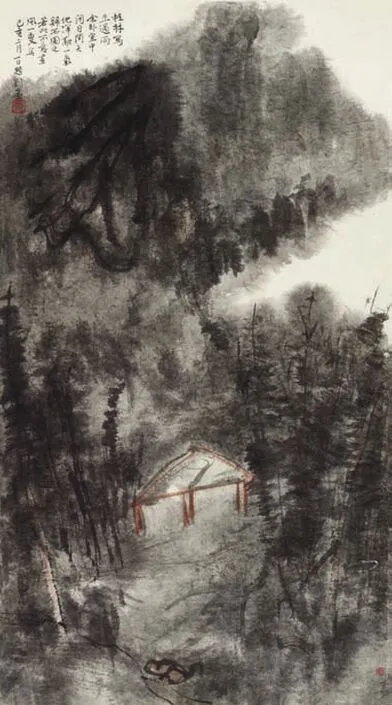

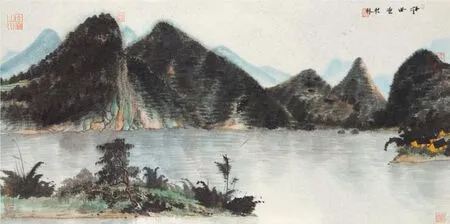

刘墨 桂林写生遇雨 80cm×44cm 纸本设色 2019年

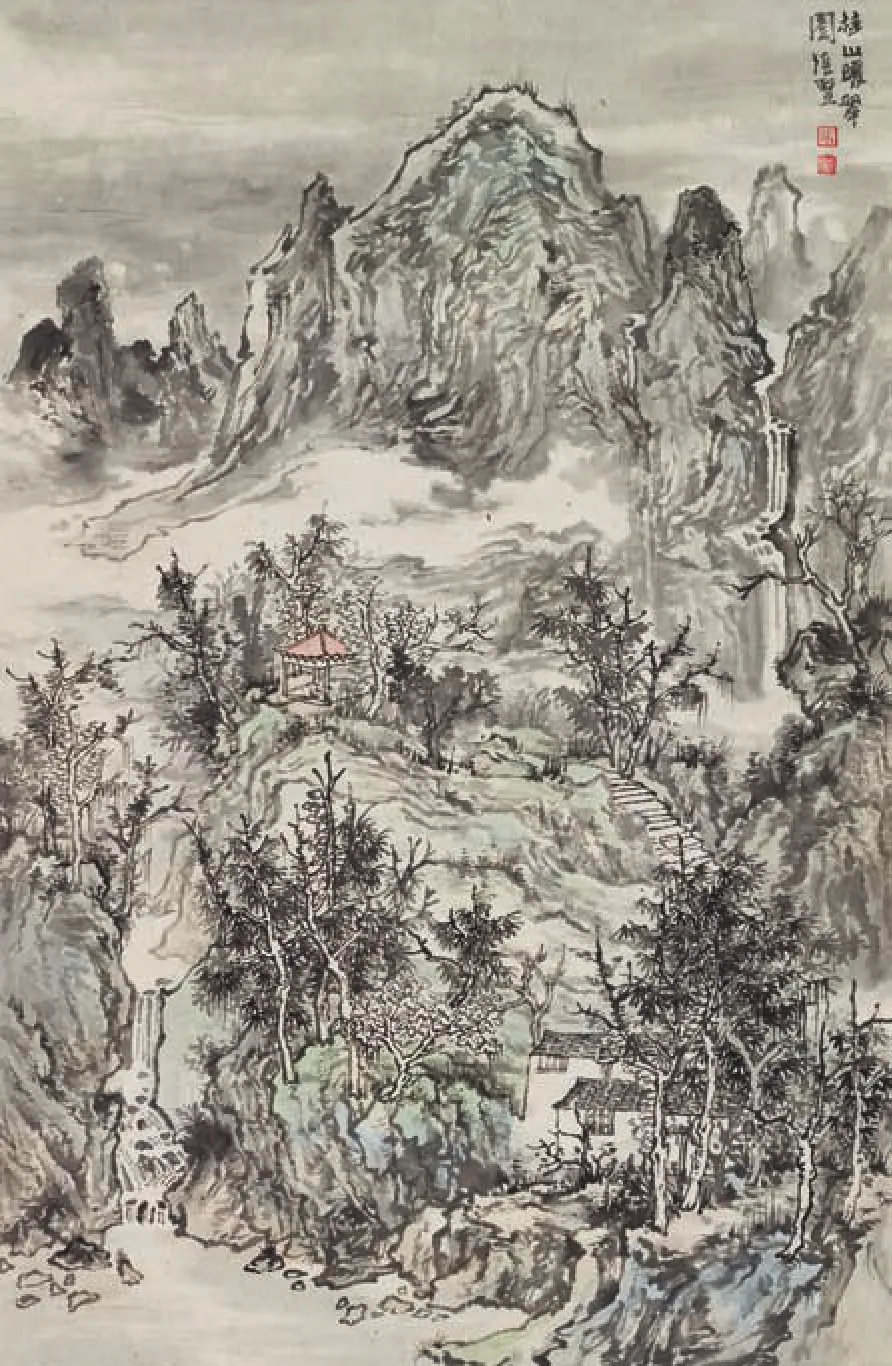

张贤 桂山暖翠图 69cm×45cm 纸本设色 2019年

齐白石在1906、1907、1909年三次到广西,他说一共去了五回,有三回到了广西。这个时候他才知道他的山水画找到了对应的语言,所以他认为只要有了桂林山水,什么“荆关”、什么“四王”都不在话下。

黄宾虹在1928、1935年两次到了广西;徐悲鸿在1935、1942年多次到南宁、桂林;李可染1959年第一次到桂林,漓江山水由此而来。这个时候画桂林的人已经很多了,我们可以看到最好的作品和漓江山水是分不开的。现在交通发达,去桂林的人也越来越多,而且在当代山水画的创作当中,写生成为非常重要的一环,但是写生是否就是中国的山水画?我觉得这需要研讨。写生是否等于写实?写景是否等于写境?今天除了我之外都是美术院校毕业的,都受过严格的造型方面的训练。对于齐白石、黄宾虹等画家从诗词、书法入手,当代画家从素描色彩入手所呈现出的意味的差别,我们怎么来看待?

马啸(中国国家画院培训中心负责人):这个展览是桂林山水写生展。桂林我最近去过好多次,我特别喜欢那儿的山水。桂林在中国人心目中应该是最有影响的山水,一说山水可能想到的不是西湖边上的山,也不是黄山,而是桂林山水。今天这个展览虽然规模不大,但我觉得很有意思,有意思在哪儿呢?有时候我喜欢看中国古代的,特别是以图像构建起来的中国绘画史。我发现古代以桂林山水为题材的山水画杰作不多,有影响的比如画太行山的,画我们老家的(浙江湖州),那样的作品很多。到了近现代以后,像李可染等人,他们又走到桂林。在我的印象里,好像最有名的就是20世纪50年代以后崛起的这批画家,他们注重山水画写生,带有一点西方现场实景写生的观念在里面。

今天这个展览,用中国传统文化的观念,带有本质文化的视野,里面又融合着一点现代人写生的意识和方法。这两者结合的效果基本上可以把桂林山水的方方面面,如风景、文化、人文等都揭示出来。写生活动的意义就在于此,不仅要把甲天下的桂林山水展示出来,而且要把遥远的过去的东西勾连过来。我们到桂林去,经常看到崖壁上有古代文人,包括一些外国人刻在上面的字,这个是文化。你到山水里头,看到的是风景。中国古代山水画不是风景,它就是山水画。风景是对自然的观察,而山水画是一种人文的观察或者是人文情怀的投入,两者是不一样的。

希望在文化艺术创作方面,桂林山水题材作品能真正有文化含量、有传统文化精神,又带有现代审美观。画山水画,画得太传统是没有意义的,是没有活路的,所以要两方面结合。桂林山水也不适合画得像赵孟頫画的那个山水,那没意义。

朱万章(中国国家博物馆研究员):今天上午我刚好在中国美术馆开了一个关于山水画的研讨会,探讨的是北方山水,而且是工笔山水,跟今天下午的桂林山水形成了一个鲜明的反差。今天这个桂林山水“山河知己”写生展,让人耳目一新。我在来的路上,一直在脑海里梳理,中国历史上最早画桂林山水的人是谁?刚才刘墨已经讲到,像米芾他们都有相关的文字记载,但没有作品留下来。我所看到的最早的应该是石涛的作品。石涛自己本身是桂林人,他的作品里有几件,大概是小品,有桂林山水。清朝当时画过桂林山水的还有桂林的李秉绶、广东的“二居”(居廉、居巢曾经画过漓江的百米图)等。

余久一 腾胶庵 30.5cm×69cm 纸本设色 2018年

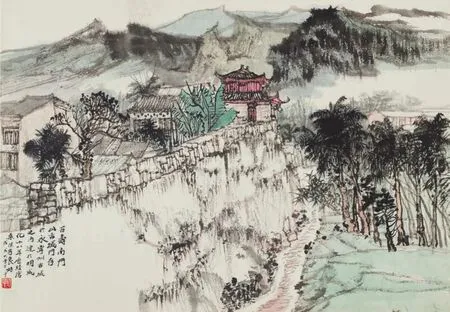

孔令宇 百寿古城南门 44cm×64cm 纸本设色 2018年

但真正把桂林山水引入到画中,而且在中国美术史上产生重要影响的应该还是在20世纪。抗日战争时期,有大量的文人、画家到了桂林。像徐悲鸿、林风眠,岭南画派的高剑父、高奇峰,尤其是陈树

周松 清音 45cm×68cm 纸本设色 2018年人,陈树人的山水画里有大量的桂林山水,以及后来岭南画派的传人黄独峰,到后来的白雪石、李可染等等。桂林山水已经形成了一个范式,画漓江,画十里阳朔等等。

2017年,我还专门去了一趟广西壮族自治区博物馆,专门去看他们馆藏的20世纪山水画。我发现他们馆藏的20世纪山水画中大部分都是以桂林为题材的,像黄宾虹、林风眠、徐悲鸿、齐白石,还有当地的一些名不见经传的画家作品。20世纪50年代以后,全国有很多画家经常到桂 林去写生,作品非常多。但像今天这样有一批中青年才俊集中起来去写生,然后办这样一个展览,还是比较少见的,比较集中地展示了漓江山水。

刚才我认真看了一下作品,刘墨兄起的这个名字非常好。“山河知己”,是把画家和桂林山水融为一体,你中有我,我中有你,而且他对桂林山水有很独到的笔墨解读。在一种现代的笔墨语言及文化背景下,表现出新一代画家对桂林山水的诠释或理解。像在座的青年才俊,和20世纪的一些画家相比,画桂林山水有什么不同?刚才我谈到的那些画家,像齐白石、林风眠等,他们或多或少从传统中来,同时又受到西画的影响,像徐悲鸿、刘海粟,他们很典型地用水彩画,用水墨,甚至用西洋画的画法来画桂林山水,画平沙落雁,一望无际的风景等等。

而我们今天看到的这个桂林山水展,更多的是一种写实,是把在座各位心中所想和眼中所见的桂林山水融合在了一起。这是最大的不同。像刘墨兄,像黄宏辉,在座的画家虽然画的是相同的风景,但事实上大家所理解的是不一样的。他们表现出来的笔墨构造,包括皴法和对山水的意境,可以说10个画家就有10个不同的理解,这也正是“山河知己”的独到之处,就是不同的人所理解的桂林山水不同,有不同的知己。在座的画家都是30岁到50岁之间的中青年才俊,还有逐渐发展上升的可能性。今天展览的作品只是你们艺术历程中的一小部分,期待各位有更多更好的作品呈现出来。希望我们下次再看到桂林山水的时候又有不同的解读、不同的风貌。

李强(中国国家画院研究员):我也喜欢这个名字,我自己刻过一方印,叫“山水知己”。“山河”二字我觉得更好,尤其这个名字对我有更深层的意义—我的老师叫山河,看到这个名字就想起我的老师。

桂林山水对画家来说是畏途,大家想去,但又不敢去,因为前辈艺术家把桂林山水精彩的地方已经表达得很充分了。如果你去了,画得太像,就会觉得媚俗,不像也不好。比如我们看李可染、白雪石画的桂林山水,对我们影响很大,但是我们也感觉看腻了,因为被不断地复制,很多东西已不够鲜活,形成定式。

这次我看这些朋友的作品,确实有新的景象。他们有一些新的想法、新的闪光点。他们把画画得更加轻松、更加文人化了,是值得称道的。现在社会整个环境应该是比较躁动或者比较激进的,但在这些朋友的山水中能体会到一种清静,非常珍贵。这也是这些作品中给我们呈现的一个难得的欣赏点。

说到写生,每年冬天我们都去西双版纳写生。其实那里就像是一个植物园,每年有上万人去写生。画家带动了整个小镇,形成一个画家现象。桂林其实也有这种现象,如果桂林像太行那样做写生基地,做得更加细致专业,可能去的人还会多。桂林还有一个特色,他们有壮族壮乡,跟别的地方不一样,不光是山水不一样,建筑也很不一样,这也是我们非常向往去写生的地方。

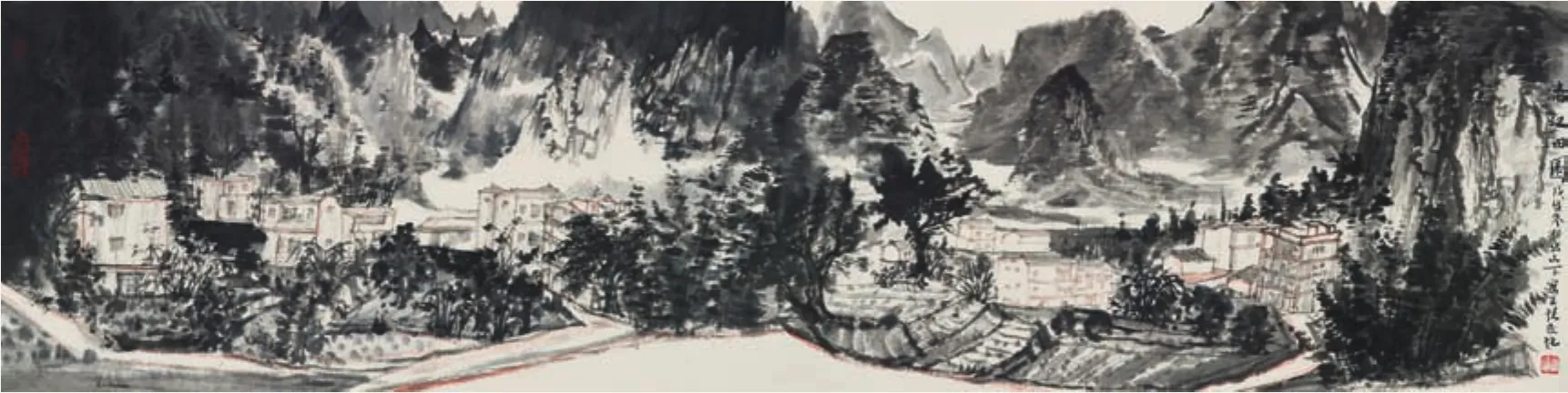

尤德民 漓江田园 34cm×136cm 纸本设色 2018年

方勇 漓江相公山村 44cm×96cm 纸本设色 2013年

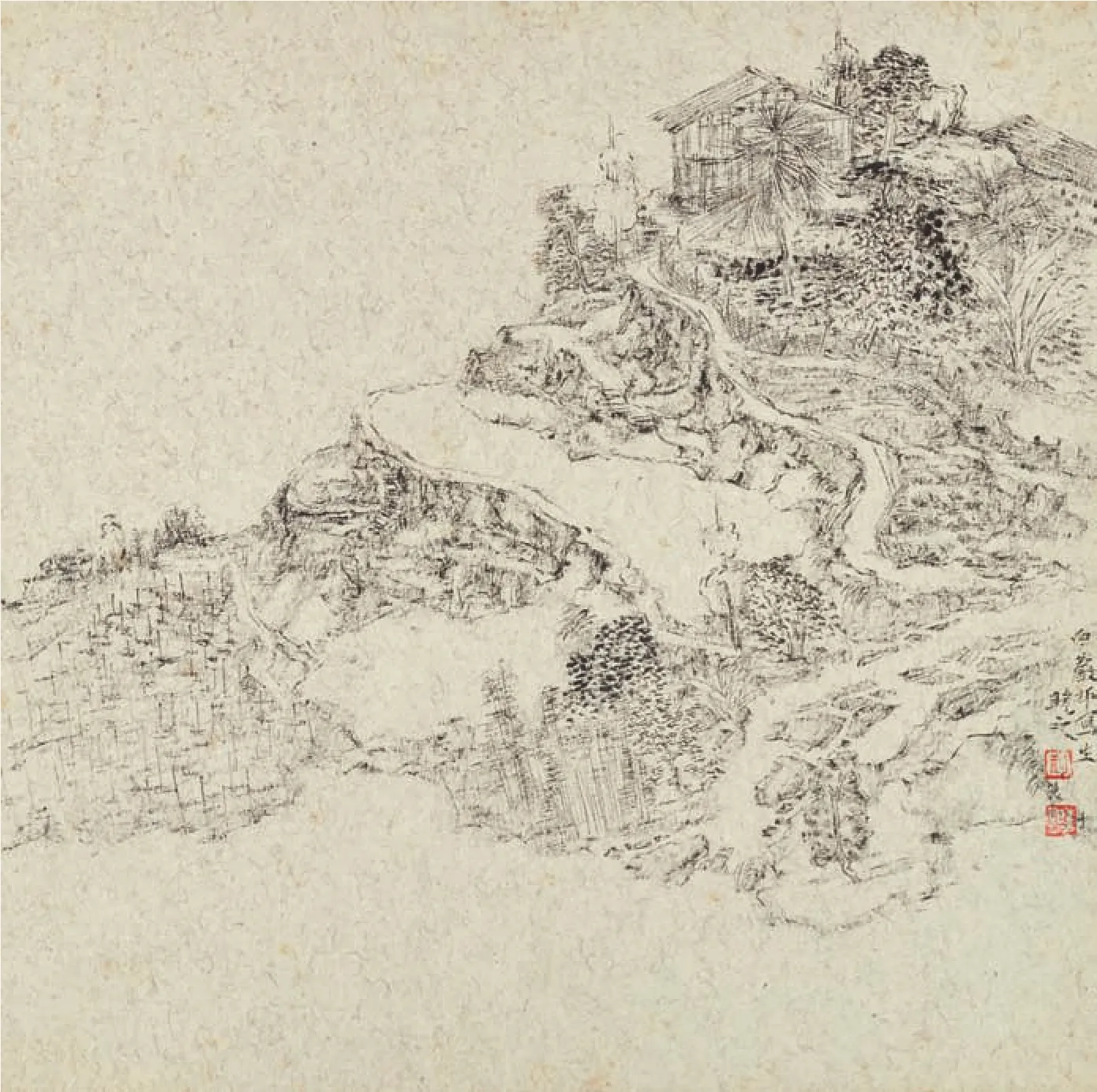

张喆 漓江写生 34cm×52cm 纸本墨笔 2019年

刘墨:谢谢,你提出了一个写生的难题—名气很大,风光很美,无从下手,面对无限美好的时候真的不知道如何下手。一方面面对自然,另一方面面对名家,如何来摆脱自然的束缚、名家的束缚,又能把自己画的东西画好呢?这是你自己体会出来的。解释一下名字,为什么是“山河知己”?

在公元317年,西晋灭亡,那帮人跑到南京去建立了东晋。他们每年都会在新亭有个聚会,在聚会的时候大家作诗、聊天、喝酒。其中有个人叫周顗,他就说:“风景不殊,举目有山河之异。”风光还是那么美,可是山河变了,整个江北被异族夺走了。这个时候我们应该努力,重新再打过长江去。所以“风景”一词不是西方人独有的,我们古代人也早就在用。他说“风景不殊,举目有山河之异”,风景和山河肯定不一样。周顗说了这句话,在50年之后,宗炳出生,他的《画山水序》为中国山水画定下了一个最基本的精神纲领。宗炳死后的20年,刘勰出生,他说“庄老告退,山水方滋”。你看风景、山河、山水都用了。但这个山河有国家、土地、社稷几个含义在里面。比如岳飞说“还我河山”,他没有说还我山水。尽管我自己不太喜欢那种宏大的叙事,时代、背景、民族精神,但是我觉得当我用“山河”这两个字的时候,实际上把中国人对山水的寄托、对国家的寄托、对文化的寄托等都包含在里面了。

王东辉(恭王府博物馆藏品研究部主任):看了今天的展览,我很有感触,刘墨老师是带队老师,非常明确地定了这个展览的格调。虽然说各个艺术家都是很成熟的,技法各有特色,而且有相当的艺术水准,但这个底色还是传统的。有些作品偏当代,用色也很鲜亮,像云门张岩老师的,但总的底色是非常有文化的中国传统意境。

但是我又有一个问题,这个问题是从文化的另外一个方面来说,各位艺术家画的是同一个地方,但是如果一般的观众看,没有去过桂林的人看,你们画的是一个地方吗?你们的画给人很丰富的感觉。假设一个外国人或者小朋友,或者一个不怎么接触绘画的人,看了这个写生展,他会不会问:“你们画的是一个地方吗?”就是这个问题,引发我很多联想。

其中一个是写生和创作的转换,不像书法,临摹和创作转换那么明显。写生对景物本身的格物也好或者描绘也好,是占有很大比重的。就拿眼前的艺术家作品来说,比如刘墨老师的作品,这种音乐旋律的感觉,那种文气,让你联想到桂林。但没去过的人看到这儿,感觉和黄老师的作品、冯老师的作品就不一样。

画幅和画法,大家也分别提到了白雪石先生,他应该是我们所知道画桂林的一个大家。他的画法基本算是小写意。我现场看他创作过几张丈二纸连起来的桂林山水,确实很娴熟,起完稿之后,由比较近的画起,最典型的桂林的竹子、芭蕉、船、鱼鹰。他画山时的那种勾法,在染的时候就让你一下子很感动。他染是用板刷的,一下就把平面和立面区分开。而且他用的颜色比今天在座各位艺术家的还要鲜一些。等到画到远山的时候,他也是用板刷。

黄宏辉 桂林写生 44cm×63cm 纸本设色 2018年

曾军艺 桂林写生 38cm×52cm 纸本设色 2018年

还有一点,我感到书法在今天这一组写生作品当中有很重要的作用,包括刘墨先生的,还有余久一老师的,确实对这个画面影响非常大。为什么要单独提桂林?因为桂林是历史名城,它确实有很多题壁,看到这些作品也让我联想到这个。对于写生,我认为最有价值的地方就是对中国画的创新。当面对同一个对象的时候,你用你惯常的方法来作画,其他艺术家用他们擅长的方法来作画,有不同的取舍,相互碰撞,有所创新。当然,所有的创新都在自然界中汲取。

黄宏辉(桂林市群众艺术馆副馆长):很感谢中国书画杂志社,在美术馆的支持下,我们名家讲坛已经十多年了,今年再举办是第19届了,最多的时候七八十人,漓江两岸也画了十几个地方。我们在桂林生活那么久,桂林两岸的景色不怎么敢去画,都是去漓江两岸旁边的村庄里画,那边的山水有些趣味。因为生活在这个地方,每天看就变得很麻木。为什么要做这个名家讲坛?就是想请老师过去,让我们桂林几万名画画的受众(桂林有3万画画的,靠这个吃饭的有8万人。桂林是全国最大的山水画批发基地),开阔眼界。做了这么十几年,确实有很多变化,很多学生眼见着成长,他们的画是有变化的。这是我们的初衷。

云门张岩 桂林写生 19cm×38cm 纸本设色 2018年

孙洪 桂林写生 33cm×67cm 纸本设色 2018年

刘正杰 桂林祝圣寺 40cm×64cm 纸本设色 2018年

这次能够跟中国书画杂志社合作组织这个活动,也是一次提升。谈到我个人,虽然最喜欢的是画画,但因为还要做行政工作,所以画画的时间不是太多,都是小范围内的写生,自己也在不断地变化,在努力进步。

余久一(参展画家):画山水在画室里画跟在现场画感觉是不一样的,宋代山水其实也是写生的,包括元代黄公望他们也是带着本子写生的。包括后来石涛,应该说桂林山水对他影响是很大的。他十几岁时就已显现出画山水的天赋。虽然石涛在明灭亡之后到泉州,24岁之后到黄山,受到黄山画派的影响,但其实桂林山水对他也有很大影响。

写生有时候会打破我们平时画画的框框,改变画风,吸收一些自然的元素,有新鲜、有生命力的一些元素,有很大的收获。对于桂林,我印象最深刻的是那些摩崖太多了,宋代和元代特别多。桂林不仅是自然景观很丰富、很美,人文底蕴也很深厚。但好像中间失落了一段,断掉了,后来没有延续下来,文化有断层。摩崖都是唐宋的特别好。

彭晓之(参展画家):刚才刘老师说得太好了!似与真的问题,我马上就记下来了。我们小的时候在桂林影响最大的画家是谁?就是白雪石,现在还有很多人靠他吃饭,就去临他的画,卖得还挺好,一天还能挣个几百块钱。那时候荣宝斋出过白雪石的画序,还有一本山水画技法,也是他的。可以说我们是看着白雪石的技法,学着他的技法长大的。

关于桂林山水写生这个问题,确实很难画。很多的画家都画过桂林山水,而且那些画家好像都已经画完了,我们不知道怎么画了。前辈们画得好,我们想突破就很难,所以画着画着,像不像我们也不好说,画着画着跑出去了,画我们周围的山水去了。

我记得2007年从中国画院学习回去以后,觉得写实太难了,画了大半年就是为了克服写生的难题。经过了很多阶段,有写实的,创作的也有,两者结合的也有。有时候兴起画好了一张,特别开心,有时候特别郁闷。有时候特别想去写生,挡都挡不住,待在家里也待不住,坐不下来。过了一段时间又想在家里面学学古画。我们那个时候每一年都要进行一到两次的写生活动,十几个人、几十个人都有。

通过这次展览我们也看到了各位画家不同的角度、不同的处理方式,我觉得很有启发。感谢群艺馆,感谢中国书画杂志社提供了这么好的平台给我们。我觉得如果再思考一下,和画家们再交流一下,从不同的角度,对每一个画家肯定都是有启发的,能打破自己原来的条条框框,相信都会有进步。

曾军艺(参展画家):我这是第一次去桂林,去了之后发现桂林的山水其实就是我创作点彩画山水的源头。因为我之前对桂林山水的画家或桂林山水的图片几乎没有接触。

点彩画山水是我从2016年开始试着创作的。我这次去了以后,感觉这里的山水其实就是我想画的山水,就是我创作的素材,这是我这次去最大的收获。通过这么多天跟几个老师一起写生和交流,体会还是很深的。我之前画福建山水比较多,那些山比较矮,属于闽北或闽中一带的山水,但我创作的山类似像桂林山水,因为我写生往往是跟创作综合的。所以我第一张画桂林山水写生的时候还不习惯,我没画过这种山的结构。后来感觉到这个山水用我创作的方法去画,可能就找到路子了。所以后来我慢慢地想,就创作了块面的方法。这个是我个人的体会。

当然在这里面还有很多不足,桂林山水一定是对我的创作非常好的,我需要去寻找的素材,包括桂林山水的体会,是我在其他地方所没有的,所以很希望黄馆长这个项目能做成,我们才能够有机会多去写生。

孙洪(参展画家):我对桂林的了解不亚于桂林人,我在桂林待过很多年。我以前没有直接对景写生山水,我第一次到桂林写生,还是在黄馆长的带领下开始实践的。那时候跟他们一起画,我觉得我真的画不出来。但让我印象深刻的是,有一次在桂林郊区,我偶尔翻手机图片的时候,看到一张齐白石画的桂林山水,虽然那一张也不是特别好,但是它给予了我安慰,为我带来一种满足感。后来我就很关注桂林山水的表达方式,比如米芾对桂林山水的感叹。我想如果“元四家”不是生活在太湖流域,而是生活在漓江流域的话,中国山水画的面貌或者说对文人情境的中国传统精神的承载感觉就大不一样了。宋代绘画还是以写实为主,虽然当今社会对宋代山水比较喜爱,但我觉得那不是真正的中国艺术。真正的中国艺术,中国文人的精髓应该是到元以后产生的。

就我个人来说,我当时在桂林画了很多小的扇面,还是希望找到一种符号。但是我在创作的时候,不知不觉就把桂林山水的峰放到我自己的山水里,已经相互融合了,这一点是我在桂林这么多年受到的启发。

云门张岩(参展画家):我去年到桂林待了五六天,之前也没有去过,但是看过很多桂林的图片,也看过很多画家画桂林的作品,印象比较深刻的是李可染先生画的黑黝黝的桂林山,还有白雪石画的春光明媚的桂林山。我还看过日本的平山郁夫和东山魁夷画的很多有关桂林的作品。我们现在画画,受历史或者古人的影响太深,就像很多北方人从小没看过大海,但是海的图片看了很多,可能有的人没有谈过恋爱,但是电视剧里已经演绎过了。所以现在大家说桂林也好,什么也好,实际上都还没有画真实的桂林的时候,关于桂林的很多印象已经在我们脑子里了。我想作为一个画画的人,大家能不能先抛开这些印象,去真实体验面对桂林的感受是什么样的,把你真实的感受画出来。画画是一个非常私人的事情,你自己的性格、脾气,包括你所受的教育,会对你的画产生影响。所以画什么题材可能真的不太重要,重要的是你怎么去画。

彭晓之 白岩村写生 37cm×37cm 纸本墨笔 2018年

因为黄馆长每天从早到晚开着车绕着桂林到处走,我慢慢经历了桂林的晴天、雨天,还有雾起的时候。李可染先生画的桂林是下雨时候的桂林,那个时候的山整个是黑黝黝的感觉。东山魁夷画的可能是雾刚起来的感觉。所以我想画画的感觉和感受可能更重要。

刘正杰(参展画家):刚才谈到画的像不像的问题,因为桂林是很独特的喀斯特地形,我觉得很多画家画得不像,也就李可染的像一些。但作为一个实践者来说,写生有很多种情况,不能一概而论,有可能画家的心情、画风,他的审美等各种原因造成了像或不像。或者说同样一个画家面对同样一个景,由于光线的变化、心情的变化、审美的变化,都会画得不一样。

写生的目的一个是搜集素材,锤炼笔墨,再一个是从临摹到写生有一个过渡,你临摹的东西怎样自然地用到你的写生里,然后再放到创作里。在大自然里画的画,拿到画室再画会有区别,在外面画的画特别透,特别清澈。我自己实验过几次,发现跟外面很强的光线有关系,那个光线跟灯光下画出来的效果还是有很大区别的。有的时候我在想,是不是可以把画室搬到大自然里面?

所以说写生像不像还真不是太重要的事情,因为如果去全国各地或者其他国家多看看的话,其实像不像真的不重要。只要你画那张画的过程很愉快,情感表达得很充分,或者你想象的东西现场启发出来,我觉得都是可以的。

黄荣植(韩国艺术家):大家好,我是从韩国过来的。今天参观桂林写生作品展,我非常感动。1993年至1996年,我在中央美术学院国画系学习,我的导师是张平先生。我上学的时候,去了很多地方写生。很多外国留学生寒暑假时候回家,但是我不回家,放假的时候就去写生。中国写生的地方比较多,桂林也去过。我去桂林写生的时候经常下雨。我回国以后,经常想起桂林风景,就连梦中都是桂林山水。我想起来李可染先生的一句话:“可贵者胆,所要者魂。”■