怎么写

2019-06-26魏哲

◇ 魏哲

中国书法家协会自1981年成立至今已近四十年了。期间大展及单项奖搞了几十次上百次,可谓是此起彼伏,波澜壮阔。书法这门古老艺术得到空前的繁荣与提升,从“小行草”“手札风”“明清风”“民间书法”到“学院派”,一路走来。近几年又有回归经典“二王”之风。帖碑辉映异彩纷呈,使每个书家的创作激情澎湃,自由发挥,整个文化氛围给书法人提供了充分的机会。

书风流变,每一次的变幻都是审美标准的调整与转移,才有尚韵、尚法、尚意之别。虽然书法创作是书家的个人行为,但时代的特点、自身的修养无不在作品中留下私人印记。

我们说,即使是一个人的作品,前后风格也会发生变化。我本人1982年参加第一届全国中青展写的是《书谱》味小字行草书,第二届中青展以于右任笔法写草书对联,再后来又取张瑞图、徐渭模式,大刀阔斧、锋芒毕露的明清调草书参展,每次都在“怎么写”上思考再三。

书法作品内容文本的选择很重要,但更重要的是“怎么写”。观书法史上的大家经典之作,也都是在用笔、结字、章法等这些前人的形式基础上抒发自己的感受,创造出属于自己艺术表现语言。作为书法人都知道:学习书法最主要的途径是临帖。但也正因为临帖,多数临者又往往对同一帖的认知感受趋同,所以很难摆脱原帖的“引力场”。众多书家作品风格雷同是正常的,就像街上的行人,走路姿态大多相似,只有腿脚有障碍的人姿势才扎眼,会被认为是残疾。说到艺术上的创新也是如此。趋同与出特,这里需要有“度”的把握。这个“度”在什么范围内?除了作者把握之外,还要由观众或评论家去评说。齐白石曾声言,自己的作品在“似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世”。并在画上题诗:“涂黄抹绿再三看,岁岁寻常汗满颜。几欲变更终缩手,舍真作怪此生难。”齐白石也是反复斟酌,掂量再三。由此可见,“度”的把握达到恰到好处有多难,是对每个书家的艰难考量。岂止是书家,画家、作家和音乐家也存在怎么画,怎么写,怎么唱,这类“怎么”的问题。

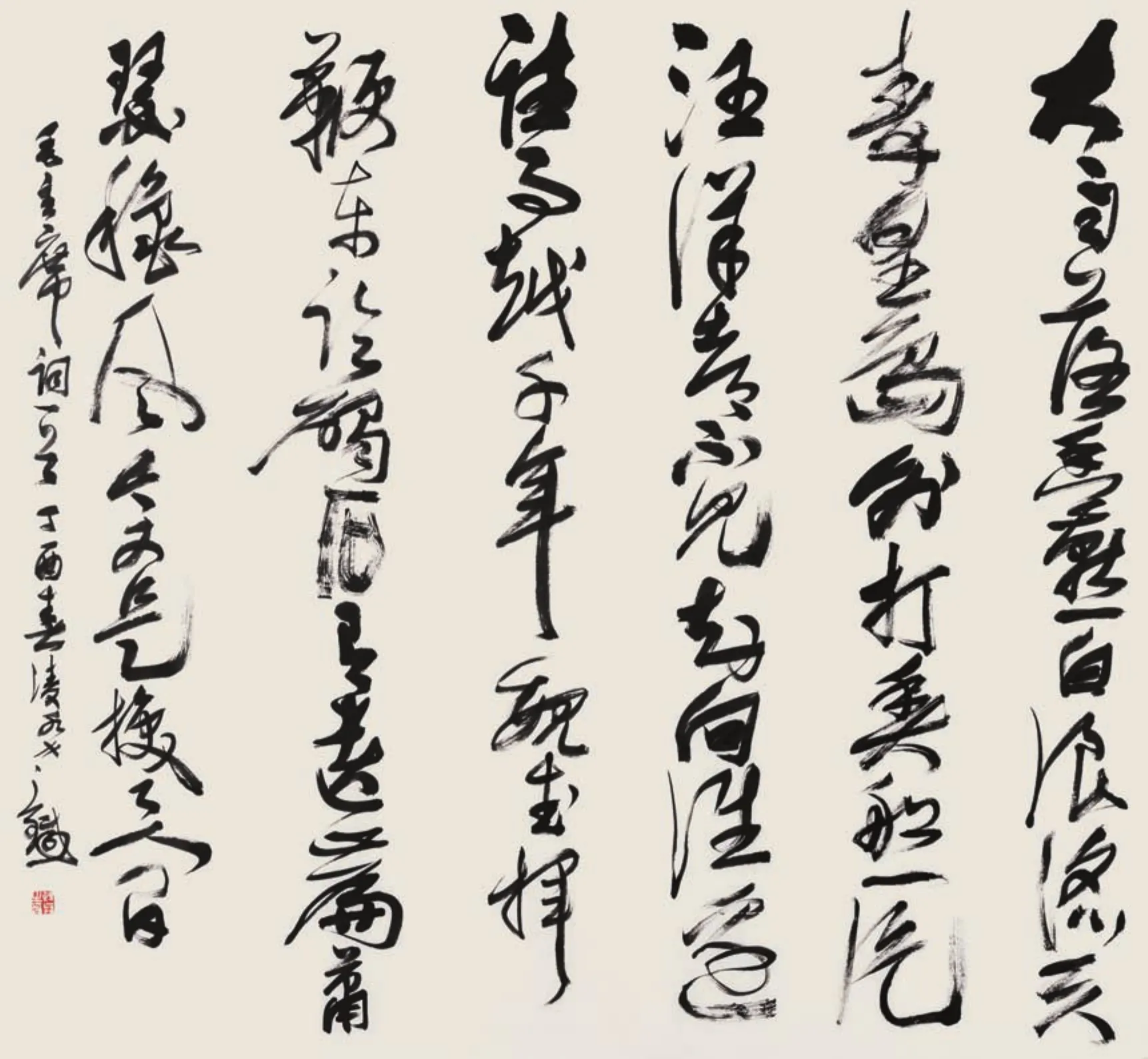

魏哲 行草书毛泽东词横幅 138cm×149cm 纸本

只要是艺术,就得在技法上下功夫。书法的技法包含笔法、结字、章法和节奏诸种要素。赵孟頫说:用笔千古不易,结字因人而异。说明笔法方面的突破空间很小,唯有在结字、章法方面有文章可做,故当代启功先生提出“结体第一”,打破了古人以用笔第一的顺序。在章法和笔法上做调整,前人有这方面的先例。如杨凝式的《韭花帖》,加宽了字距与行距;徐渭的草书露锋入纸,无行无列;张瑞图采方笔尖锋入纸之法,加宽了行距缩紧了字距,结字也一反常人的左低右高为左高右低,使作品的整体效果迥然一新。结字和章法是最能凸显书家的个性空间,自由无限地演绎,使书法这门艺术一代一代地流传下去。前一段网上关于曾翔“丑”书的议论,我认为也是审美标准差异引起的,主要反映曾翔在结字、章法的对比上做了大胆夸张、超常化,将古人不激不励中庸之道的平衡规律进行了颠覆,故被认为“丑书”。一个书家敢于挑战前人是需要有胆量的,其背后是对书法史的梳理、观念的确立及技法的积淀。当下书法展示的环境多在高楼大殿展出,作品与观众视线有了远近高低不同的距离,不像王羲之那个时代,书写多为小字。字小而展厅空间开阔,作品很难形成视觉冲击力。为了适应新的环境,少字数的大幅作品,像直径一尺或一米的大字就应运而生。写这么大的作品就不得不改变古人的笔法,方笔 、圆笔都要突破,还拿古人的笔法往上套肯定不够用,结字的常规平衡对比也要突破,线条内容也要丰富再丰富,甚至在材料工具上也要特制(工欲善其事,必先利其器)。当下书家作品更重视点、线、面“整体感”的效果,也就理所当然了。这是时代的使然。

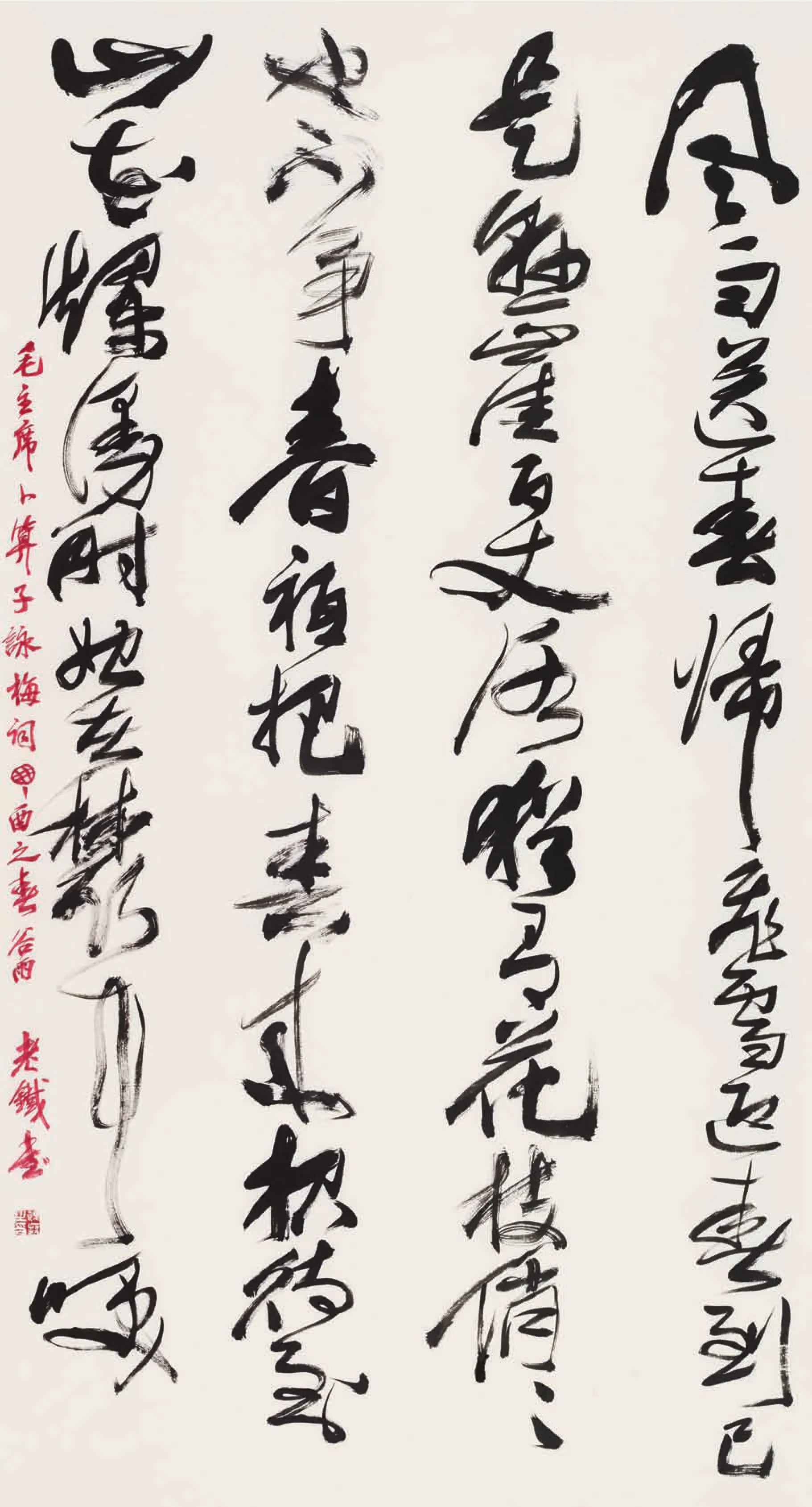

魏哲 行草书毛泽东词 180cm×97cm 纸本

多年前曾流行“永远的王羲之”这句话。王羲之的精神,其本质是继承创新精神,而不是永远的外形复原。近几年的展览缺少个性,千人一面不无遗憾。这方面王铎做法值得借鉴。他曾自信道出“恨二王无臣法”。明清有一批书家在继承同时又开创出自己的审美语境。如徐渭、张瑞图、八大山人、倪元璐、黄道周、傅山,近代的吴昌硕、齐白石、潘天寿、徐生翁、陆维钊等,均在创新上作出了榜样。尤其潘天寿在结字、章法方面化八大山人以圆为方,使得构成关系更加严谨,打造出增长一分不行、减少一毫不可的境地。

这种将美术中的造型方式运用到书法中的手法,强化了视觉构成效果,适应了展厅需要。这对古人来讲是不可想的,可谓是“现代书法之父”真正的“学院派”开山者。