书之大者:阅读杨守敬

2019-06-26张文博

◇ 张文博

杨守敬是清代末期至民国初年非常重要的一位书法家、书学理论家和金石学家。

杨守敬一生所著学术著作达86种之多,涉猎广泛,研究精深。比如成就最大的《水经注》研究,杨守敬在《水经注疏》上花的时间大约有四十余年,这也是他一生用力最深、耗时最久、成就最大的著作(晚年曾自谓“此书不出,死不瞑目”)。而书法在他整个学术历程中只是一个分支,比如他在30岁的时候写成的《评碑记》《评帖记》,43岁时与潘存合著的《楷法溯源》,到73岁完成的《学书迩言》等。此外,他大量购买中国流落在日本的唐宋古籍善本,刻《古逸丛书》,撰写《日本访书志》,并在日本传播碑学思想。同时他又是著名的藏书家和版本目录学家。而恰恰是这种阶段性的研究,成就了杨守敬这样一种丰富的、多元开阔的视野,因为他学术触角的广泛性和综合性,也使得其书学研究和书法创作根植于这种大的学问基础之上,反过来,使他的书学理论研究与创作更具有书法史的前瞻性和文化史的厚度。

本次展览我们从杨守敬一生的学书历程入手,将他创作分为三个阶段。第一个阶段,55岁之前;第二个阶段,55岁至65岁;第三个阶段,65岁至76岁去世。这三个阶段是他个人书风成熟的过程,我们可以从展出的40件墨迹和碑拓文献、手稿结合他的书学主张,看出杨守敬“碑帖互融”思想和实践的不断完善。

相对于目前作品的存世量而言,杨守敬早期书法作品(55岁之前)并不多见。这一阶段他最重要的三本书法理论著作《评碑记》《评帖记》及《楷法溯源》已经陆续完成,展览除了展出《评碑记》《评帖记》手稿以外,有针对性地将其中重要的评碑和评帖以实物对照的方式进行展出,使观众能更加直观地了解其早期书学研究的基本主张和价值。杨守敬与潘存(字孺初)的相识和交往,使杨守敬认识到了金石学的重要性,他们之间亦师亦友的赏识与激励,杨守敬向潘存请教笔法,合著《楷法溯源》等细节,使我们感受到旧时文人“尊师重道”的传统美德。杨守敬一生大部分时间都生活在湖北,而晚年在武汉就生活了12年,这个阶段正是其学术生涯的重要时期。我们通过杨守敬51岁时为武汉古琴台所书《重修汉上琴台记》等四通书刻,结合历史的勾连,不仅为我们研究杨守敬早期书法风貌提供了参考,也为杨守敬在武汉的行踪增加了新的内容。

可以说,杨守敬很早就奠定了他在书学研究方面的历史地位,其《评碑记》《评帖记》关于“崇碑”思想的提出比刘熙载所著《艺概·书概》早5年,比康有为所著《广艺舟双楫》早21年。杨守敬与他们不同的是在推崇碑学思想的同时,还提出了“碑帖并举”的主张,这与刘熙载、康有为提出的“尊碑抑帖”“尊魏鄙唐”更加客观,也更具有远见。在《评碑记》中,他指出:“碑版虽古,不必皆为书家之笔,集帖则非古大家不能预也。 ”他在推崇南北碑与集帖的同时,对唐代的书家也是推崇备至的,他称虞世南的《孔子庙堂碑》、欧阳询的《九成宫醴泉铭》和褚遂良的《雁塔圣教序》为楷法极则,只是颜柳之后,便没有新的书风面貌出现了。所以杨守敬的《评碑记》《楷法溯源》都以唐代为界限,从此便可看出他对唐碑的重视程度。相较于刘熙载、康有为,杨守敬对清末民国书学研究影响力似乎并没有他们大,主要原因除了著作完成后并没有得到及时刊行和传播外,更主要的是杨守敬当年所处的地理位置和个人影响力还不够,而这之后不久他便应何如璋之请,携带《评碑记》《评帖记》手稿以及大量中国历代碑拓到了日本。

人的命运有时候存在于不经意的选择中。试想杨守敬的人生要是缺少日本这一环,历史又将以怎样的方式来书写?如果说杨守敬应钦使何如璋之招赴日是出于偶然,那么最终使他决定赴日任使馆随员就是必然,这个必然与他前六次科举(注:杨去日本前一共赴京参加了六次会试,第七次会试是1886年他在任黄冈教谕时期)失利、为生计考虑有直接关系。当时杨守敬的经济状况并不理想,这从他1879年在北京借居潘孺初雷阳会馆后,所记便可看出一二:“孺初以穷京官自顾不暇,而啬衣减食,以济吾困,此情此景,不堪回首,记之以告子孙,其恩不可忘了。”

在第一个大的章节中,我们除了对杨守敬年表的梳理以外,还将他一生的行踪轨迹进行了线性的呈现。杨守敬自1884年日本回国任黄冈教谕,到1899年受聘两湖书院、存古学堂,到1911年因躲避战乱到上海,他一共在黄冈和武汉生活了27年。杨守敬在黄冈和武汉期间除了埋头著书以外,他还续刻了《邻苏园帖》,为前福建提督张月楼父母撰写墓志铭,为宜昌饶慎之父母撰写墓志铭,在武汉古琴台主持并亲自书丹《重修汉上琴台记》《付伯牙事考》《汉上琴台之铭并序》《琴台记》及《何君墓志铭》(现藏汉川市博物馆)等,这些书刻结合同时期的墨迹对研究杨守敬早期书风的转变起到了很好的补充作用。

在杨守敬师承中,不得不提的一个人,那就是潘存(字孺初,海南文昌人)。1863年25岁的杨守敬第一次进京参加会试,经广东陈一山的介绍认识潘存,两人一见如故。“孺初精诣卓识,罕有伦匹。”杨守敬后来这样记录第一次见到潘存时的印象。二人从此建立了深厚的情谊。杨守敬对金石学的兴趣也是受到潘存影响,不仅如此,潘存对杨守敬在生活中的帮助也是不遗余力,比如1865年,在杨守敬考取景山官学教习后,好友苏次屏出资为杨守敬捐主事,潘存知道这件事后,极力阻止,他认为:“杨守敬的真才在于做学问,不在当官。捐了主事,便再无出头之日,会影响学业。”另外在书法上,潘存对杨守敬的影响也是很深的,“先生故精笔法,敬亦竭力助搜讨,每得一碑,先生为点精要以为是,皆古人精意所留”。潘存还向杨守敬传授执笔之法、运笔之道,《楷法溯源》就是他们共同研究书法金石的见证。此书集汉、魏至五代646种碑版、82种刊帖中的楷书单字约两万多,1878年刊刻完成,其工作量今天想来也是非常巨大的。全书将隶书向楷书演变过程中最具代表和风格意味的作品,采用单线双钩集字的方式,按时间顺序排列,使学书者通过对比直观地看到楷书形成发展的全貌。《楷法溯源》这种集字双钩的出版体例至今仍被我们众多的书法工具书所沿用。

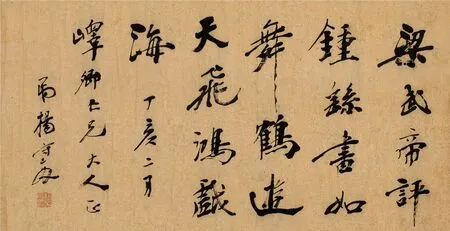

[清]杨守敬 行书梁武帝评钟繇书横披34cm×65.5cm 纸本 湖北省博物馆藏释文: 梁武帝评锺繇书,如舞鹤游天,飞鸿戏海。丁亥二月,峄卿仁兄大人正,弟杨守敬。钤印:杨守敬印(白)

潘存与杨守敬之间近三十年的交往,真可谓“亦师亦友、情同手足”。1893年,潘存在老家文昌病逝,杨守敬悲痛之余,撰《潘孺初先生哀启》。在文中,他除了记录了与潘存的交往,还简述了其书法和金石方面的成就:“性好临池,用笔得古人秘钥,能悬腕作蝇头细楷。凡汉魏、六朝碑版以及晋、唐、宋、明诸名家法帖,藏度最富,朝夕摹写,至废寝食。故所作书,骎骎入古人之室,中朝外国,争宝贵之……书法之外,笃好陆、王理学,而经学则盛推顾亭林,为惠、戴、钱、段诸家,说经精邃而俱不及亭林之博大,时以为知言”。

今天,由潘存生前发起兴建的“溪北书院”就坐落在海南文昌铺前镇,今为文北中学所在地,而杨守敬题用隶书题写的“溪北书院”四字赫然醒目,路过此地想起他们的交往,心中不免激起一股暖流。他们的事迹也将成为“尊师重道”传统的佳话不断流传,垂范后世。

展览除了对杨守敬中期和晚期(56岁至76岁)的作品呈现以外,也对杨守敬对日本书坛以及《学书迩言》的影响做了简单的梳理。

杨守敬刚到日本,并没有想象的顺利,因为“人事编制”问题,他一直处于赋闲状态,而就在这个时候,正值日本明治维新时期,日本开始崇尚欧美文化,有意识地要摆脱旧学的影响,于是大量中国唐宋以来的古籍善本散落民间廉价售卖。杨守敬看到这样的现状,就萌生了收书的念头。他在给友人李莼客的书信中这样描述他初到日本的所见:“日本古籍甚多,所见有唐人写本《玉篇》,又有释慧琳《一切经音义》、隋杜台卿《玉烛宝典》,皆抄本,其余秘笈尚夥。唐宋以下金石文字,亦美不胜收。彼国自撰之书,与中土可互证者尤多。”李莼客闻之神往,有“怀铅浮海之思”。杨守敬在日本四年,广泛访书,帮助黎庶昌完成《古逸丛书》,并撰《日本访书志》。以当时杨守敬的经济状况而言,生活已捉襟见肘,为了购书他耗资不小,而这些资金的来源一方面是用碑拓交换,另一方面来自微薄的薪资。杨守敬在日本的访书行为,随着时间的推移愈加显得意义深远,为保护我国的文化典籍做出了不可磨灭的贡献,而这种精神也体现了当时文化人的责任与担当。

另一方面,杨守敬对碑学思想的传播,使日本书法眼界大开。有资料显示,杨守敬带去日本的碑拓有一万三千多份。在国内碑学思想已得到广泛传播的时候,此时的日本书法界一直遵守着汉字行楷书、假名、“二王”帖学三位一体的传统模式,且这一时候日本书法界已开始有所反省。换句话说,杨守敬的到来恰逢其时。据最早和杨守敬有接触的日下部鸣鹤所言,开始他们并没有觉得杨守敬有什么过人之处。以当时严谷一六、日下部鸣鹤、松田雪柯的地位和声望,是不会轻易佩服一位从中国来的书法家。但当他们和杨守敬有过多次接触之后,这种情况发生了很大的改变,他们对杨守敬的学识佩服尤深,陆续追随其学习书法、探讨书学。因语言问题,他们的交流大多是通过笔谈的方式进行。1967年,日本书道资料株式会社出版了由石桥启一郎主编的《八稜研斋随录》便是杨守敬与严谷一六的笔谈。1882年,为纪念笔的发明者蒙恬将军而镌刻的《蒙恬将军之像碑》便是请杨守敬撰文和书写的,这块碑至今竖立在日本东京墨田区三围神社内。

1884年,杨守敬回国后,还有许多日本书家仍与他保持书信往来,学生陆续来到中国拜访。这期间最值得说的就是水野元直。1911年,水野元直从日本到中国要拜杨守敬为师学习书法,机缘巧合的是,当时水野元直刚到上海后得知杨守敬已从武汉到了上海。起初拜访,表明来意,杨守敬以年迈婉言拒绝,但水野元直求学心切,杨守敬被其心诚所动,他们约好学习时间为四个月。在这四个月间,杨守敬带病靠记忆(注:杨的大部分藏书此时存放在武汉菊湾)为水野写了《学书迩言》。此书虽篇幅不长,却简明扼要,通俗易懂。此书写成,一本由水野元直带回日本,一本留在国内(现存湖北省博物馆)。《学书迩言》是杨守敬晚年最重要的一部书学著作,此书分为绪论、评碑、评帖、评书四个部分。在书的前言中,杨守敬明确指出:“梁山舟谓学书有三要:天分第一,多看其次,多写又其次,此定论也。尝见博通金石,终日临池,而笔迹钝稚也,则天分限也;又尝见下笔敏捷,而墨守一家,终少变化,则少见之蔽也;又尝见临摹古人,动合规矩,而不能自名一家,则学力之疏也。”在肯定前人学书三要基础上,他特别增加了“二要”,即“一要品高,品高则下笔妍雅,不落尘俗;一要学富,胸罗万有,书卷之气,自然溢于行间。古之大家,莫不备此,断未有胸无点墨而能超轶等伦者也”。这种观点的提出显示了杨守敬对书学研究的基本态度,他在一生的书法创作中也是这样实践的,可惜这并没有引起当时多少人的重视。学书仅靠“天分、多看、多写”三要会使书法沦为技术至上的工匠行为,还远远没有上升到学术的层面。所以杨守敬在“学书三要”的基础上增加了“品高、学富”,这就一下子将书法提升到除了技法还要求书家有学问,人品要高。今天回头来看,“品高、学富”的提出,恰恰将一个书家的基本素养明确的加以提出,这在以往的书学著作中是没有出现过的。在《学书迩言》的前言中,杨守敬记录了写作《学书迩言》的初衷:“辛亥避乱于沪上,有日本水野元直(字淑梅,福冈人)来从余学书法,求余指示学书门径。余因所藏碑版集帖,皆陷于鄂城中,无一携出者,但凭记忆,必多遗漏。又念于五十年辛苦搜辑,虽不逮翁覃溪、吴荷屋、张叔未诸先生之精博,然以视并世诸君,或亦未遑多让,如无一字存留,未免负负。但耄年善忘,又经乱离,日在忧愁中,语无伦次,拉杂成篇,世之君子,矜其遇曲,谅之可也。辛亥仲冬邻苏老人记于上海虹口时年七十有三。”

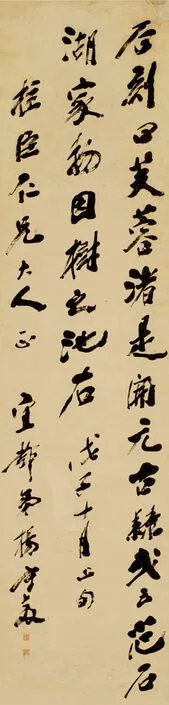

[清]杨守敬 行书节录古文条幅 235cm×58cm纸本 湖北省博物馆藏释文:……石,刻曰:芙蓉渚,是开元古隶,或云范石湖家物,因树之池右。戊子十月上旬,柱臣仁兄大人正。宜都弟杨守敬。钤印:杨守敬印(白)

杨守敬的一生,除了他的刻苦学习之外,最关键最重要的一个因素与他一生的交游密不可分。杨守敬的朋友圈大致可以分为两大类:

湖北籍乡贤名流:张裕钊(湖北鄂州人)、刘心源(湖北洪湖人)、柯逢时(湖北鄂州人)、曹廷杰(湖北枝江人)、周树谟(湖北天门人)等。著名学者、书画家及政要:吴昌硕、张之洞、端方、黎元洪、潘存、沈曾植、罗振玉、李瑞清、顾文彬、梁鼎芬、杨寿昌、何如璋、甘作蕃等。

杨守敬与这些当时重要的学者交往,志同道合,他们之间建立了深厚的友谊,这些无形中也对他的学术影响和传播起到了重要的作用。本次展览展出了和杨守敬有密切往来的吴昌硕、张裕钊、张之洞、梁鼎芬、杨寿昌的作品,通过文献可以简单看出杨守敬与其交往的细节。这些亦将在本次展览中有所呈现。

正如前面提到的,书法是杨守敬一生学术成果的一个局部,所谓“书以载道”,这种“道”贯穿于他的一生。关于他的书法取法,他曾说道:“我好金石,以汉碑六朝为最,唐碑次之,古印次之、古钱次之,古铜器又次之。”他的书法大致取法欧阳询、颜真卿、《郑文公碑》《泰山金石峪》等,作品熔碑之气势与帖之秀润于一炉,用笔灵活虚和、书写沉着痛快。对金石学的研究也使他的书法不仅停留在书写的层面,这在他与严谷一六的笔谈中有这样的表述:“金石之学,以考证文字为上,玩其书法次之。顾淹雅之士,未暇论及点画;而染翰之家,又或专注集帖,不复上窥汉鼎。余谓天下有博而不精者,未有不博而能精者也。”

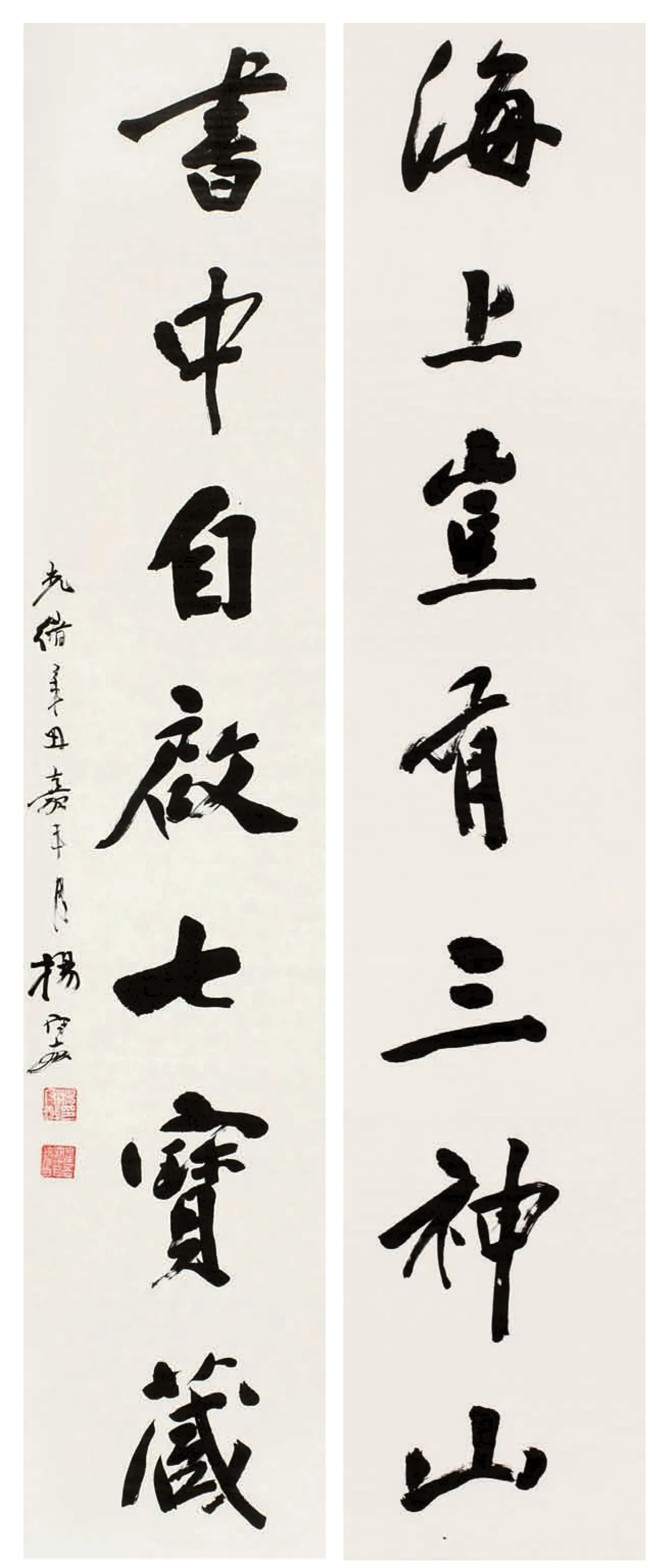

[清]杨守敬 行书海上书中七言联 135.9cm×31cm×2 纸本 湖北省博物馆藏释文:海上岂有三神山,书中自启七宝藏。光绪辛丑嘉平月,杨守敬。钤印:杨守敬(白) 星吾六十以后作(白)

[清]杨守敬 行书六曲千重七言联 130cm×30.5cm×2 纸本 湖北省博物馆藏释文:六曲阑干偎碧树,千重虚翠透红霞。光绪壬辰五月,杨守敬。钤印:宜都杨守敬印(白) 惺吾(白)

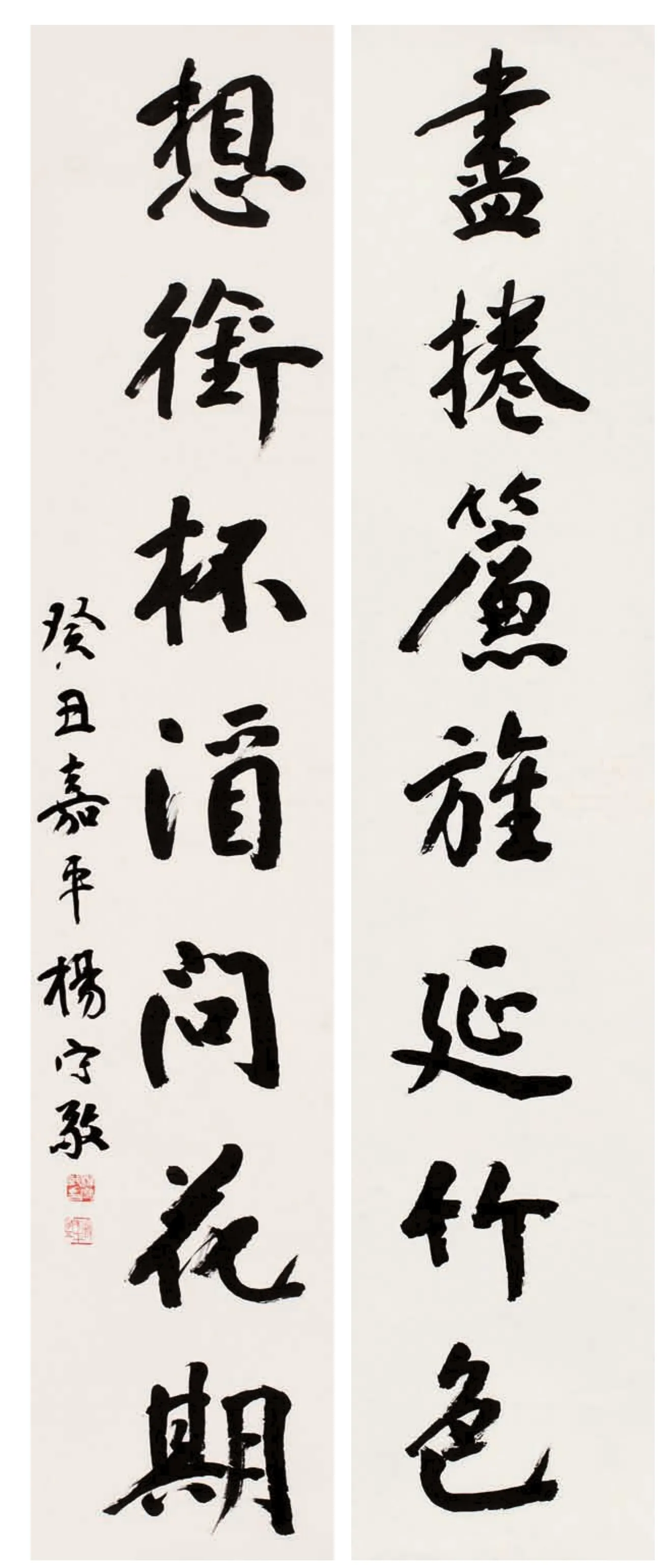

[清]杨守敬 行书尽卷想衔七言联 136.7cm×30cm×2 纸本 湖北省博物馆藏释文:尽卷帘旌延竹色,想衔杯酒问花期。癸丑嘉平杨守敬。钤印:杨守敬印(白) 时年七十有五(白)

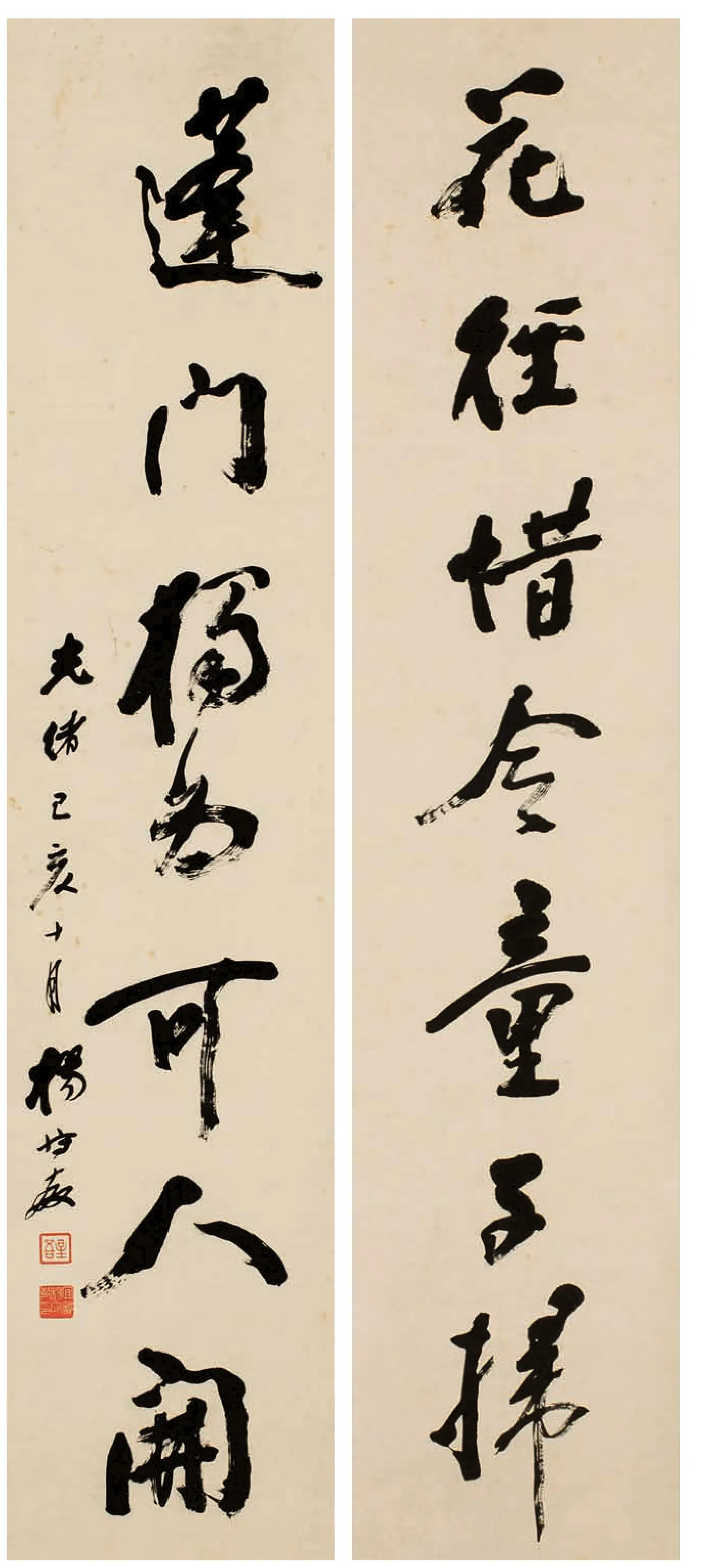

[清]杨守敬 行书花径蓬门七言联 130.5cm×31cm×2 纸本 湖北省博物馆藏释文:花径惜令童子扫,蓬门独为可人开。光绪己亥十月,杨守敬。钤印:星吾(朱) 宜都杨守敬印(白)

今天我们以展览的方式梳理杨守敬书法艺术的成就,一方面是为了缅怀先贤,另一方面也是为了继承和发扬他严谨治学的态度,树立和增强我们自身的文化自信。

感谢为展览提供藏品的湖北省博物馆,感谢为展览提供帮助的宜都市博物馆、武汉市琴台管理处,感谢陈上岷为整理杨守敬先生遗著所付出的努力和心血。在杨守敬诞辰180周年之际,在他生活成长过的荆楚大地举办本次展览,这是对他最好的纪念。