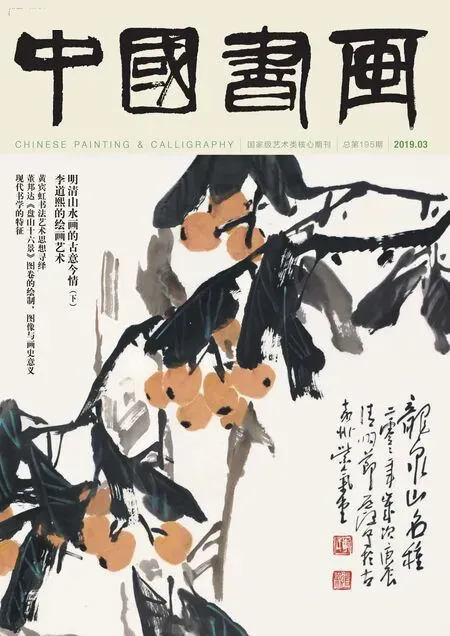

倪元璐“新理异态”探析

2019-06-26董水荣

◇ 董水荣

倪元璐对书法的投入远不如他在政事、文章和诗歌方面多。在他的著述中见不到任何论书法的文章,倒是好友黄道周的文章中常见到对倪元璐书法的品评。他一生挥毫无数,但几乎都不署年月,也没有以书传世之想。他对自己的书法作品并不珍爱,但并不能否认他在晚明书法上的意义。倪元璐无疑是传统帖学最后高峰上的重要书家。如果将“二王”书法看作传统帖学的源头,那么王铎、倪元璐、傅山等晚明书家共同构成了传统帖学的最后一座高峰。

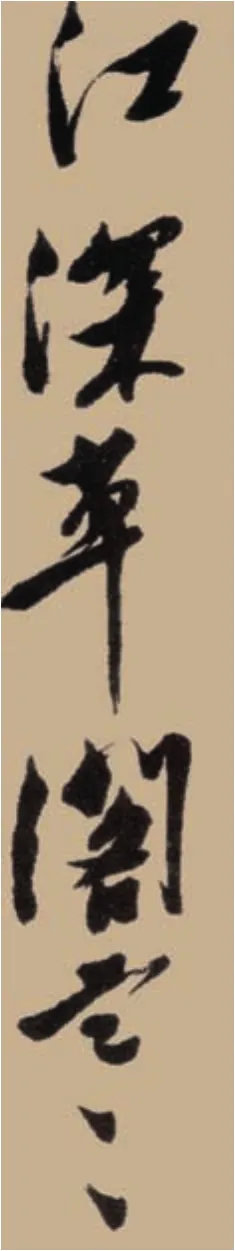

我们主要从“奋斫”的运笔理念与“方”势的异态分析,将倪氏不为人所重视的艺术特征揭示出来。分析与阐释是作品意义共建的一个过程。本文主要以倪元璐《山行即事五言诗轴》(图1)为主要文本分析,并参照他的《节录左思“蜀都赋”草书轴》等其他作品(图2)。

一、由“奋斫”理念主导的运笔“新理”

康有为在《广艺舟双楫》中说:“明人无不能行书者,倪鸿宝新理异态尤多。”〔1〕新理异态,非常概括地说出倪元璐艺术特征。在一般人眼里,新理异态就是标新立异而已。实则并非如此,康有为用新理异态是对倪元璐书法很高的评价,在他的《广艺舟双楫》中又说:“新理异态,古人所贵。”并指出:“变态之旨,在乎奋斫。奋斫之理,资于异状。异状之变,无溺荒僻。荒僻去矣,备于神采。新理异态,变化无穷。如是则血浓骨老,筋藏肉莹。”〔2〕按照康有为对“新理异态”的阐释,倪元璐的书法是符合标准的。“变态之旨,在于奋斫。”奋斫,奋而有力,斫而刚猛。最能表现奋斫之意的就是用笔。

倪元璐笔底生风的奋斫感,是由他的用笔方式产生的。从用笔急徐产生的顿挫感,从运笔方向的蠕动产生的扭搓用笔动作,从刮擦的用笔方式带来刚劲迅猛的用笔快感,这些都是倪元璐别于常规的用笔方式,尽显“奋斫”用笔之意。应该说倪元璐“奋斫”的用笔特色能够代表明末清初的书法精神。其他的书法家也有自己的用笔特色,比如黄道周铺毫奋急,毫无纤弱之意。张瑞图的方折刚劲,走笔咔嚓有声。王铎的大字行书亦多方折劲发,犹如马蹄踏雪。

图2 [明]倪元璐 节录左思蜀都赋草书轴156.5cm×49.5cm 绫本 日本兵库黑川古文化研究所藏

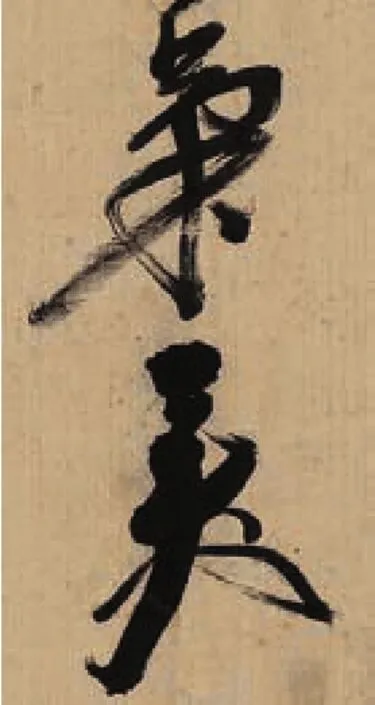

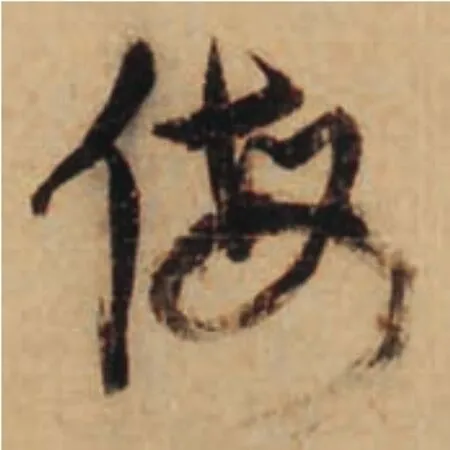

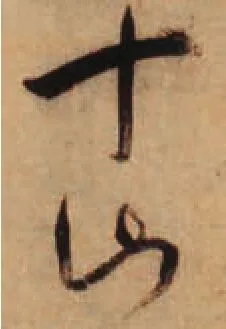

倪元璐用笔通过多种方式加强运笔的力度,最明显一种方式是通过强化运笔快慢产生的顿挫感,使得笔与纸的摩擦力度增强。在他的《节录左思“蜀都赋”草书轴》里的长笔画,特别是长竖,笔画中间会有一节一节忽浓忽枯的线条变化,不仅墨色枯浓有变化,而且线条粗细也随之变化。这是因为在长线运笔时,不是一种稳定运笔,动作一贯到底,而是略停顿之后再行笔,如此反复,节节加力,这就是顿挫。“顿”为停顿,力止而停;“挫”为带力而行。在一个长笔画之间顿与挫交替而行,形成的节节发力,如此作中第一行“悍”、第二行“舞”“剽”“中”四字的长竖都有这一用笔特征(图3、4、5、6)。“悍”字并不明显,但第二行的三个长竖就很明显了。“舞”分了四节,“剽”根据墨色与粗细变化分为七节,“中”字也有四节。短短的几十个字的作品,这种用笔方式的频繁应用,说明这是倪元璐成熟的用笔方式。在倪元璐其他的作品中也可看到这种用笔,如他的《书赵嘏“野僧壁”七绝诗轴》里竖画,“中”“却”“十”等都有节节加力的用笔习惯。很显然顿挫之间都是带力的,是一种行笔速度的变化,提按是用笔轻重的变化,产生笔画的粗细变化。顿挫用笔的方法早已有之,但在一个独立的笔画中如此多次交替而重复的使用是非常少见的。

在倪元璐众多的书写中,顿挫是一种自觉的运笔理念。为什么倪元璐会用忽走忽停的用笔节奏?

忽走忽停的用笔节奏,更容易让我们察觉到毛笔与纸面摩擦的力道变化,这种力道更具有一种力量感。有了这种力量感的用笔意识,就不仅仅在竖画中应用顿挫,在其他的笔画中也会用。比如倪元璐《赠毖轩题画诗轴》中“画图”(图7)两字中顿挫的用笔方法,特别是“图”字外框,由顿挫动作形成的节节发力的线质非常明显。由此产生线条上的形态也有丰富的变化,并不像一贯到底时线条匀称与干净。这种由内在力量所产生的速度变化并不是由手抖产生的提按线条形态。早倪元璐半个世纪的徐渭,已开始通过顿挫用笔方法加强内在的运笔力量感。徐渭《行书白燕诗轴》中“高飞”两字,节节加力的方式特别显眼(图8)。徐渭顿挫的用笔融入到圆转的体势中,一泄而下,整个气势更为流畅,通篇紧密的行距与字距给人奔腾不已的气势。倪元璐顿挫尽显在方折的体势之中,所以更为清晰地察看到行笔的节奏。顿挫的运笔、宽阔的行距,形成方折峥嵘的精神,不同于徐渭圆转的体势与紧密的行距表现出宏大的气场。

实际上倪元璐“奋斫”的用笔理念,不仅仅只有顿挫的用笔方式。在顿挫的基础上还带有方向上的变化,原本顺着一个方向节节加力,现在改变原有的方向节节加力,这样也尽显笔与纸的厮杀感。有时行笔中加上的轻重变化,力度上的变化也使得笔画形态丰富多样,这种运笔在他的撇画里有着相当充分的表现。倪元璐的“撇”写得特别舒张尽意。“撇”画在一字之中或最长,或最粗,或最多姿。比如在他的《赠毖轩题画诗轴》“风光”两字的撇画和“气美”两字的撇画都写得特别显眼(图9、10)。

他的撇画不像竖画那样仅有顿挫,撇画的行笔中常带有方向的变化。这种方向的变化很大程度也是在顿与挫的过程中微微改变行笔的方向。比如《山行即事五言诗轴》中不多的撇画,每一个撇画都写得非常尽意而张扬。“肥”“瘦”“花”“作”“蚨”几字都有精彩的表现。特别是“蚨”(图11)字长笔痛快,笔底力挺,也是顿挫中还带有运笔方向的变化。《节录左思“蜀都赋”草书轴》中的“风”(图12),撇画的运笔中有三次方向上的微调。每一次方向改变都不失用笔的力度,反而更加突出了用笔的力量感。同样“奋”的撇画,也有微微抖动的力量感,还有“锐”的撇画有顿挫,也有方向上的变化。当然也有个别撇画干净而利索,一掠而过,在此作中如“乃”“渝”的撇画。

通过对倪元璐竖画与撇画分析,发现他善用顿挫,善于在长线条的运笔中改变方向。实际上,改变笔画运行的方向也是一种增强笔画力量感的用笔方式。在运笔中每一次方向的变化,毛笔就会微微改变原有的锋面,同时也会通过调动手腕运转的动作,重新发力。每一次调准方向,都是有意识地激发笔与纸的摩擦力度。所以这种线质的力量感非常强劲,给人感觉杀纸的力度大。

倪元璐对笔画那种开张和沉着的发力比较迷恋,所以在一些较短的笔画中也能写出非凡的气势。特别显眼的是单人旁的竖画写法,在《山行即事五言诗轴》中带单人旁的字比较多,“侮”“佛”“倩”“花”“作”“俘”等几乎每个单人旁都有运笔方向上的变化与突然回锋昂起的收笔,线条极富力感。

这里再分析一下倪元璐带有刮擦的用笔方式。刮擦,常常在枯墨的情况下,运笔并不流畅,通过突然改变运笔方向带来的刚劲迅猛的力度,又有生涩苍老的线质感。倪元璐的横折钩就是这种用笔方式的体现。横折钩在常规的大草中常常是由圆弧形来表现,一笔圆转,流畅而快捷。但倪元璐常常使用几次方折形态组合成的转折,这种运笔方向的突变,每一次都会让笔锋在纸面留下刮擦触感。刮擦的用笔方法让人想起“节笔”。“节笔”在孙过庭《书谱》中涉及,但《书谱》中的节笔是因为毛笔通过纸张折痕改变了原本行笔的方向与力度,形成特殊的点画形质,这种“节笔”并不是自觉而有意识的笔法。实质上“节笔”突然受到折痕的影响,运笔走过折痕时就带有刮擦运笔感觉。

倪元璐刮擦用笔,也是源于他对用笔意识的自觉,在笔与纸不同方式的接触中让点画的形质获得充分的力感。刮擦的用笔动作带来的点画形质有时并非厚实、圆润,不一定能让很多书法家接受,但他的点画里无不充满着刚劲的力度与挺拔的精神。

如果看用笔的力感,倪元璐《山行即事五言诗轴》是一件经典之作,倪氏有很多用笔特征都可以在这里体现,例如关于横折钩的用笔方式丰富,也有常规的圆转,线条圆润而厚实,如“佛”“倩”“为”。(图13、14)但更多是方折中的刮擦用笔,如“练”的最后一笔,刮擦之后笔尖出锋,几乎与《书谱》“节笔”如出一辙。“侮”字一节一节改变运笔方向。“驹”字的奋笔回折。“客”折笔的起伏与生涩带擦的行笔。“得”字收笔处回折的用笔,戛然而止,意味旷远。(图15、16、17、18、19)

倪元璐“奋斫”的用笔特征,更多的注意力集中在运笔的过程中。相对运笔来讲,倪氏的起笔不很讲究,没有什么修饰动作。常见直起直落,竖画的起笔常常呈现锥形。这种尖锋起笔与王羲之的并不一样,王羲之的尖锋起笔在偏左的地方,然后有一个摆正笔锋的动作,摆正后略停,蓄势待发再“一拓直下”。所以王氏的尖锋不是在线条的中间,无论是横画还是竖画都是在线条的一边,入纸的时候带有一定的侧锋。倪元璐的竖画尖锋几乎都在线条的中间,也就是说,他的笔锋状态一入纸就是中锋,直接加力往下行笔就可以了。比如《山行即事五言诗轴》中的“十”“山”与“水”相对独立的竖画最为直观(图20、21)。再深入察看一些组合的笔画,也常有这种起笔特征,比如“侮”“佛”等字。其他笔画也有直起直落的特征。很多起笔形态也无法辨析清楚,那种自由、率性、直接的起笔形态也常常淹没在涨墨里。倪氏只有横画起笔带有摆正笔锋的起笔意识,这也是倪氏书法放纵不羁又倔强自由的精神,也可以视为“奋斫”用笔理念的结果。

明代由祝枝山、徐渭、倪元璐等人在大草上的笔法创新可视为帖学笔法的补充。如果一直视王羲之的“一拓直下”的用笔特征为标准,那将固化帖学的创作与意义。王羲之“一搨直下”从笔锋状态与用笔动作看,带有一掠而过的用笔动作和平顺的笔毫状态。利索与轻快,点画短促,线条形态整洁,线质所以干净。这种点画的形质自有一种美感,但并非是一种强而有力的书写感。明代所谓的浪漫主义书风,都源于个性的精神解放,体现鼓努为力的用笔方式。明代大草书风有时真的震撼人心,气势往往不输盛唐“旭素”。由此以“奋斫”用笔理念的主导,产生帖学运笔的“新理”构成了一个时代的书风。

二、由“方”势主导体势的“异态”

晚明书风,不仅仅强化运笔的力度,同时强化书写的体势。倪元璐在体势的表现上很独特,这又是晚明书风体势的共性,那就是“方”的体势,由“方”形成的书写特质。“方”与“圆”给草书带来的精神气质变化是巨大的,甚至比“断”与“连”还重要。这看似书写中的一个细节而已,实则隐藏着草书重大的秘密。

观察大草的角度有很多,也可以很细致。比如唐代“旭素”的狂草,连绵长卷,常常是字字相连,意象涌动。笔画与笔画之间,字与字之间的“断”与“连”的关系也随意而动,高妙而自然。到了晚明,虽有纵轴大草,气势万千,但在“断”与“连”的关系上更为简单,甚至可以说以“断”为主,多数情况下单字独立。徐渭看似气势澎湃,很大因素是顿挫激昂的笔调加上紧密的字距与行距,让你感觉到一股冲面而来的势力,但细看也是以单字为主。王铎虽以草书著称,但在他的创作中多以行书夹杂着草书,甚至行书多于草书,也常见单字独立,只是以拟“二王”的作品时,常有长线连绵的组合。倪元璐、黄道周、张瑞图也都以“断”为主。晚明在长线组合“连”的表现上显然不是他们书写关注的重点。即使“连”,手法也是相对简单。比如徐渭也有连绵的作品,但上下字之间只是简单的映带,线条的方向、粗细、笔势都相对单一。另一个草书大家傅山,通过线条繁复的盘旋获得一种大气磅礴的阵势。傅山是晚明清初大草书家中“连”得最多的一位,但仅从连的方式上,远没有唐代草书的丰富。这跟唐人大草善于从生活中求取草书的意象有很大的关系。

“方圆”常被认为只是风格表现的手段。其实大草的“方”与“圆”,关乎作品的气质,关乎大草意境和内在的节奏。

从“方”的形态上看,张瑞图的书法特征最为明显,黄道周也要比倪元璐更为显著。倪元璐的“方”势,能借鉴他们的艺术语言,特别是和黄道周,有许多相通的地方。论资历张瑞图是前辈,黄道周也要大倪元璐十二岁,艺术风格的成熟也比倪氏早,但倪元璐并不输给两位前辈。倪氏有更丰富的艺术表现方式、更磅礴大气的艺术精神,有更深刻的艺术表现内涵。倪氏之“方”给人方整中见婉遒,刚劲中带畅达,墨浓苍涩,老笔沉实。

倪元璐的“方”与其他书家的“方”并不一样,他的“方”有一种斜势,有明显的左低右高的体势。斜势最主要的决定因素是横画方向。横画倾斜的角度越大,斜势就越明显,反之则平。倪元璐的横画与其他书法家的横势并无多少区别,但给人相当明显的左低右高的斜势。可见在横势之外也还有其他方式营造斜势。

倪氏的作品中极喜凸显长撇,长撇本身的笔势由上往左下延伸,这样自然就形成了左低右高的总体字势。《山行即事五言诗轴》“肥”字的撇,比右边的长出了长长的一截,整个字朝左下角倾斜(图22)。此作品中同样的书写习惯还有“瘦”“花”“气”。其中两个“花”字的撇画长而重,体势左倾明显(图23)。“气”底部本是米字的点画,但通过连带以后变成了一个长撇,从而形成了与撇相同的体势(图24)。还有“蚨”撇原本在右边笔画,通过长画延伸,一直穿插到了左边的结构,形成了极显眼的一个长笔画,体势也带有左低右高的倾斜。

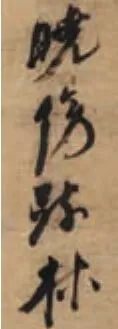

结字左低右高的差落。倪元璐在书写过程中,明显将左右结构的字形进行错落,一般常将左边结构放低,最常见的是单人旁,《山行即事五言诗轴》几乎所有单人旁都是左低右高的。在此件作品中,其他的左右结构也有类似的体势。比如“桥”“驹”“糟”等字。在倪元璐其他作品中同样有这一特色。他的《书赵嘏“题壁僧”七绝诗轴》开头几个字都有显著的这一体势。“晓傍疏林”左右结构中字字左低右高,此作极见倪氏特征(图25)。倪元璐左低右高、扬左抑右的体势,也许是一种书写习惯,但可以看到倔强的不同凡俗的个性。

斜势形成的棱角,肯定属于“方”势,比“方正”还多些了凌厉的形态意味。字势一旦有斜势就很难“圆”滑起来。

图3

图4

图5

图6

图7

图8

图9

图10

图11

图12

图13

图14

图15

图16

图17

图18

图19

图20

图21

图22

图23

图24

图25

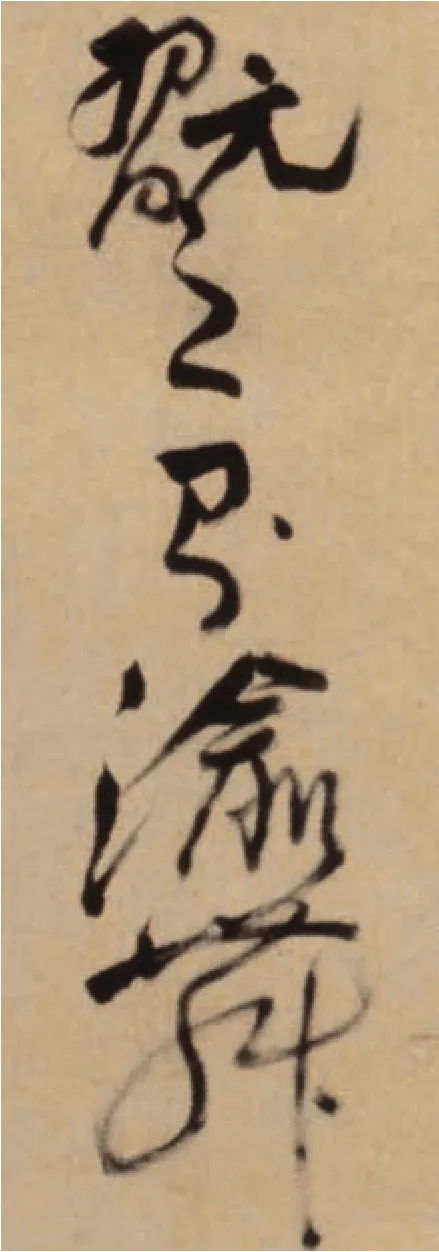

图26

图27

扬左抑右的体势。倪元璐的书写中,带有左边舒张、右边收紧的书写风格。右边写紧、写收,与他左低右高一样带有扬左抑右的特征。这种体势也形成了倪元璐富有标志性的一个笔画符号,就是竖弯钩的写法。在倪氏作品中,竖弯钩有两种形态,一是呈锐角形态并且收得较紧。《山行即事五言诗轴》两个“花”字弯钩的横折角朝右向上翘起。《书赵嘏“野僧壁”七绝诗轴》的第一个字“晓”也一样。另一种是棱角方折刚劲有力,最常见的是落款中“元”的竖与弯之间是直折而过,就是一个竖与横不用带有弧形的过渡,弯与钩之间也是直折而上,显得特别方刚(图26、27)。

倪元璐的“方”很多时候隐藏在个别显著的笔画当中,有时很难一一找出他的规律。有时觉得他的字形并非我们所想象的样方整,比如黄道周的方折,张瑞图笔画直来直往的硬折。倪元璐的方势体现在生涩而节节顿挫的线质里,也体现在锐角、直角的笔画中,还体现在左低右高的体势间。

倪元璐体势上“方”意,和他早年取法苏东坡有关,他的体势里有苏东坡的神韵。明天启朝时期(1621—1627),倪元璐较为专注地向传统学习,颜真卿、苏东坡是他学习的主要对象。从作品中看,受苏东坡影响更深,特别在运笔和结字方面,如《赠行之杜甫诗句立轴》虽然还是“二王”“一拓直下”用笔体系,但运笔时铺毫力行。“五月江深草阁寒”(图28)在体势上深得苏东坡神韵。黄道周说:“倪鸿宝之为子瞻,不独规模应则,其神理亦超前矣。”〔3〕黄道周作为倪元璐一生的好友,对他应该是深有了解的。由于独特的执笔,苏东坡体势扬左抑右,左低右高。尽管倪元璐这一时期书风并不成熟,但苏东坡独特的体势无疑对他的书法发展有着深刻的影响。在这一时期,倪元璐将苏字的扁平结字特征化为狭长的形态。这一时期的点画形质多锐利爽健,字形的紧密欹斜已呈独有的个性,有劲利的笔锋与欹侧之势,但点画形质薄而不实,风格奇倔刚毅,但未呈磅礴大气。如果没有后来崇祯年间的蜕变,很难成为晚明代表性书家。

倪元璐与王铎、黄道周为同年进士,进入翰林院,相约攻书,并且都以雄强、险劲的风格,于时风中独树一帜,被时人称为“三株树”“三狂人”。王铎有着过人的书法修为和多种书法表现形式的拓展,但体势上还留存较多传统“二王”的结字意味。倪元璐在“方”势与“方”意的表现上,真正为我们拆除了以“二王”为结字标准的“雅”“俗”对峙的樊篱,一种苍劲老辣体势丰富了书法审美意趣。

草书的“方”与“圆”,以及运笔的“畅”与“涩”,同样可以察看到人生的苦涩与苦难的意味。这些看似是审美问题,其实也是具有精神品格的人生反映。“方”意特别醒精神。与盛唐大草的流畅开张不同,明清之交的大草都有一种“方”意,王铎、倪元璐、黄道周、张瑞图等都有一种折角峥嵘之境。由一种不平常的人生际遇生发的并不甜美圆融的审美意象,同样也可在“方”意峥嵘的意境里,探查到一些内在消息。“方”与“圆”作为一种形态关系,还可以理解为一种精神存在。

倪元璐“奋斫”的用笔理念,与方中带圆表现方式,意味着倪氏对自身艺术个性与精神的警醒、自觉和关注。有时一位书法家重要的书写语言,仅仅就在某个书写的细节上有独特而深意的表现,有可能营造出一种深刻的艺术风格。倪元璐就在大胆自由的顿挫与方折的书写体验中,获得了精深的审美品质。

倪元璐磊落的书写气质,除了笔势凌厉奋斫,体势异态之外,在章法上也有独特的一面。比如他的作品中,行距较为宽大。倪元璐虽然惯用宽大的行距,但并没有松散整体的作品气势。宽大的行距与紧密的字距更为强化了整体的纵势,一种磊落抖擞的精神气度油然而生。

在纵轴大草间,倪元璐是最有意识将字距紧压的一位。如《草书故人隔天风五言律诗轴》,字与字之间上下空间穿插,了无空隙,形成奔涌不息的流动感,有种气度不凡的表现力量。有时为了表现压紧的字串,还有意压扁字形。如《节录左思“蜀都赋”草书轴》,“谣尚其武”“玩之则渝舞”“叶蹻容世”都有意识地压扁原本习惯的修长字形(图29、30、31)。虽然只有短短三四十字,但章法多变,字形大小变化如“生其”之小与“方风”之大的组合,收放结合如“之则”之收与“渝舞”之放的组合,偶有几根纵势的长线,形成聚散有致的字串。

图28

图29

图30

图31

倪元璐常常在诗文书写结束后,留下一大片空白,几乎落穷款,短短的几个字或一行或两行,错落有致。也许是受宋代苏轼手札章法影响。

如果将涨墨也视为调节章法视觉节奏的话,晚明书法中王铎是最有经验的,另一位就是倪元璐。不同的是王铎多用墨的本身来获得块面的视觉效果,而倪元璐更多的是通过笔画的聚散关系,将二三个笔画靠在一起产生这种自然的块面感。最突出的作品之一《书赵嘏“题壁僧”七绝诗轴》中很多的字都有这种块面感,“晓”“疏”“林”“碧”“秋”“寺”等几乎一半多的字都有用这种特征。通过笔画与笔画之间的重叠,墨色浓郁,笔迹清楚,倍显精神。