带你领略璀璨的多民族文化

2019-06-25北寒

北寒

喜庆的宴席曲

重大节庆上的“家曲”,没曲不成席

在门源,回族群众把结婚办喜事称为“吃宴席”,专门在婚宴或其它喜庆场合演唱的曲子叫宴席曲,俗称“菜曲儿”或“家曲”。

宴席曲已经被列中国第二批国家级非物质文化遗产名录,其分为表礼、叙事曲、五更曲、打莲花、散曲等五类。这些宴席曲涵盖了回族群众数百年来生产、生活、爱情、婚姻等方方面面,可以说是全景式表现回族历史的音乐史诗,是研究回族的历史、风俗习惯、语言文学以及文化的重要资料,是非常珍贵的口头民间非物质文化遗产。

演唱宴席声腔娓婉、细腻、活泼、优美,时而哀婉凄切,时而欢娱奔放。歌者演唱时一般不要乐器伴奏,全凭丰富的声音、表情,载歌载舞,伴有舞蹈动作取得感人的效果。宴席曲既长于抒情,又善于叙事,优美朴素,人们参加回族的婚礼、喜庆伊斯兰节日或在回族同胞家中作客,常常会听到优美的回族宴席曲。

宴席曲的动作与劳动生活有关

在观看了回族宴席曲后,你会发现它的队形很有特点。其实,宴席曲多以方阵队形对舞,舞蹈主要有“鹰舞”、“鹦哥舞”、“筛子舞”等。除了大传,一般的散曲、季节歌、五更调都可以,边唱边舞或者歌伴舞。

宴席曲的动作与回族群众的劳动、生活、习俗相关联,由于回族歌曲常用凤凰、蝴蝶、牡丹、鸽子等雍容华贵的形象和羊羔、青草、甘泉等与民族生活息息相关的事物起兴,所以舞时手臂动作多变的特点恰似蝴蝶飞舞、凤凰展翅,动作秀而不拘,美而不俗;腿部柔韧地屈伸,似放牧人赶着羊群在云中走,动作起伏稳重,柔中有韧、头部碎摇和敏捷地摆动、眼神配合巧妙,这些都抒发了宴席中的喜庆欢快之情。

有“家曲”,就有“野曲”,千万不可混唱

回族宴席曲又叫“家曲”,这是与所谓“野曲”(花儿)相对的。所谓“家曲”就是在家里、村庄里演唱的歌曲。“花儿”是在野外唱的曲子,不准在家里、村庄里唱。“花儿”大部分属于情歌,内容较“野”,在家里、村庄里唱,“有伤风俗”,不伦不类。凡是“花儿”家乡的人,都讲究这个风俗。

即便是宴席曲,一般也只许在“宴席场里三天没大小”的情况下或者是在喜庆的日子里才进行演唱,平常不随便唱。如今,此种规矩虽有突破,但在有些地方仍然保留着。宴席曲歌手只能演唱传统的爱情故事,要是歌手言词不当,就会遭到主人的指责。

華热藏族文化

在门源的仙米、珠固两乡境内居民多以藏族为主,他们自称为华热巴,其意为英雄部落,直译为祁连山人。门源的藏族属“华热三堂中的德钦堂”,即上堂。

“华热巴”勤劳勇敢,淳朴豪放,诚信友善。他们视白色为吉祥,白牦牛、白山羊是独有特产,白色的民居、白色的服饰是建筑和服装的特色。他们粗犷豪放,能歌善舞,“会走路就会跳舞,会说话就会唱歌”是他们生活的写照。他们尚礼好客,家中来客全家到门前迎接,并请上席,双手敬茶、敬酒,他们尊老爱幼,走路时要让老人先行,路途遇长者要下马问候,对幼儿不分男女精心抚育。

“华热巴”的方言别具一格,是藏语中最古老的语言,代表作有《智美更登》、《贡宝多杰听法》等。他们创造的华热藏戏主要演艺民间故事,历史传说、歌舞、工艺服饰等民俗文化,被誉为藏戏艺术中的“一朵奇葩”。

“祭俄博”是华热巴的一个重要节庆,仙米部落七月十五日祭雪龙红山俄博,珠固部落七月初三祭抓卡哑豁俄博,点灯咏经,礼拜、赛马、射箭等都是独特的民间艺术活动。

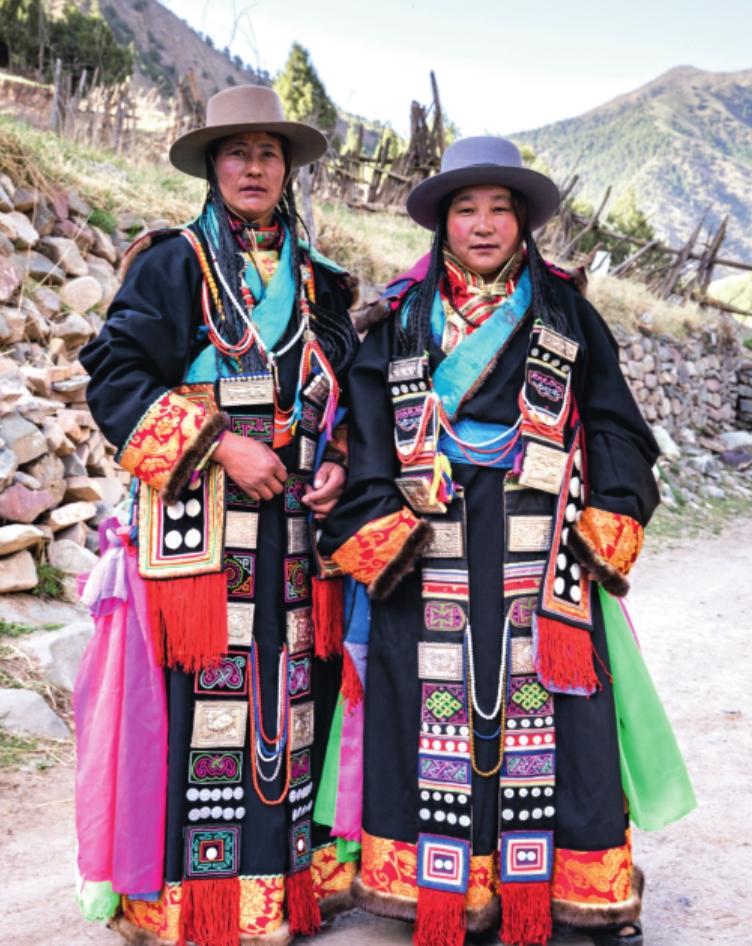

工艺精湛,穿着讲究的华热藏族装束

华热藏族的穿着,保留着游牧者袒露一臂、长宽大的特点,追求精美、华贵的古风。高级藏袍是用锦缎挂面的白羊羔皮衣,藏语称为“擦日”。这种藏袍以起花缎或团花缎为上品,以纯黑、紫青、墨绿、碧蓝、咖啡等色为上乘。贴身的内衣叫“晚裘”,是一种通宽领、短身、长袖的布衫或绸衫,使用金、银、铜等金属钮扣。袖子往往长出手指一市尺左右,长出部分平时卷起,在跳舞时放下。男人们最时兴的内衣是白色的;年轻妇女们时髦的款式,是粉红内衣配以翻着宽厚白羊羔皮领的黑面缎袍。

藏袍非常讲究边饰。男女“擦日”的衣边和袖口,用橙、黄、绿、蓝、靛五色氆氇镶成一寸宽的花边,这种依次递增的竖立色块,宛如天上彩虹降落人间,给人以一种跳跃的感觉,构成了明快而和谐的美的效果。

以宽、长、大为结构的藏袍,行走很不方便,紧身束袍的腰带就成了不可少的装束。腰带是悬挂各种饰物的一个重要部位。垂在男人腰间一侧的,除了精致的火镰盒、铜制装针筒外,是一把四到七寸长的藏刀,它是男人们必不可少的佩物,是男性美的象征。垂在妇女腰间的,是一只用黄铜或白银制成的状如铁锚的饰物,华热藏语把这件饰物称为“喔斯儿”。起初,妇女们在挤奶时,为了防范乳牛惊动把奶桶碰倒,用它来勾住奶桶,后来它渐渐失去了工具的功能,成了藏族妇女必不可少的佩物。

藏族男女都戴帽,帽子的品种多样,最古老的帽子是用白毡制成的带沿高尖帽,圆锥形的帽顶高有一尺左右,帽沿圆周缀以黑色布边。在严寒季节多戴用狐皮或白羊羔皮做成的筒形大帽,以各色彩缎挂面,和身穿的“擦日”争相映辉。最受藏族牧民欢迎的是呢制礼帽,由于它挡风遮雨,美观大方,藏族男女老少人人皆爱。牧民还喜欢穿着传统的牛皮藏靴。有一种被称为“格洛”的花藏靴,具有浓郁的民族特色。

藏族妇女以长发为美,发型颇有特色。她们把满头乌发从额顶分开,以顶中为分发线,紧贴头皮编成几十条乃至上百条小辫。其中,左右两组掩耳披肩,脑后的一组向背部飘垂舒展,条条发辫排比等距地披撒在背后。连结辫梢的是一片满背拖地的饰带,带上缀满了银元、象牙制品、贝壳和玉石,还有大大小小反扣着的银碗。每逢喜庆节日,妇女们把这片很有份量的“银敦”背在身后,微微地弓着身子走路,悬挂着银器铿锵作声。

能歌善舞,至今保留着原生态的文化

华热藏族保留下了最完整的原生态民俗文化和歌舞。在仙米地区,他们放牧于高山,耕耘于谷地,狩猎于林海。对山而歌,面河而吟,歌声响彻于奔驰的马背上,响彻于青青的田垅上,响彻于迎亲的山道上,响彻于待客的帐篷里。

在不同的场合,他们唱着不同的歌,如颂歌、欢歌、悲歌、情歌等等。尤其是有行云流水般旋律的情歌——拉伊,就有交热(见面歌)、苏瓦(迎接歌)、东巴(倾诉歌)、则伊(逗情歌)、惹伊(相恋歌)、尕尔伊(别离歌)等四十多种曲调。当恋人相聚时,用悠扬的欢歌倾诉自己的渴望,当他们的爱情遇挫折时,用泣语忧伤的悲歌吐露内心的哀愁,当他们并辔马上时,便唱出一种奏歌的曲调,使歌声和马蹄声交织在一起。此外,还有种类繁多的酒曲。

原生态的古歌谣,是一部古老的音乐史诗。这独树一帜的华热藏文化奇葩,伴随仙米地区的对外开放,也渐渐让世人所知。