在弗朗茨·韦斯特展览上,你会看到所有奇怪的东西

2019-06-24王冠珠

王冠珠

在我看来,我的作品与“艺术是为了艺术哲学”的理念十分融洽。有人可能认为在某些时候某些作品看起来好像具有实际的功效,所以认定它们太世俗化;但是从另一个角度来看,在世俗的世界中,在某种特定环境下,我们才能真正进入艺术的王国。

—— 弗朗茨·韦斯特

弗朗茨·韦斯特(Franz West,1947—2012)始终保持着自由而独立的创作意识,其自身复杂的性格——深刻的个人主义和怀疑主义——使他的作品有着独特的体系,虽然从未被归入任何流派,却在最平淡无奇之处模糊了艺术与生活之间的界限,并不断在大众流行与高雅文化、行动与沉思、个人与群体、自然与智能、艺术与工艺之间穿梭、探索。

2019年2月—6月,伦敦泰特现代美术馆以个展形式致敬已故奥地利雕塑艺术家弗兰兹·韦斯特。这次展览是自2012年韦斯特去世以来的首次重要回顾展。

韦斯特被艺术界誉为同代人中最具创新性的艺术家之一,他常常使用石膏、纸浆、铝等材质进行创作,探索雕塑与社会环境的关系。2011年他荣获威尼斯双年展终身成就奖。

20世纪下半叶,艺术创作门类更趋多样化。德国著名艺术家约瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys)诉诸观念与身体的概念及其身上的悲剧气质,影响了奥地利的艺术气候,如同维也纳行动主义者(行为艺术的前身)般愈加激进,甚至演变成了带有宗教色彩的表现形式。与之相反,年轻的韦斯特并不乐于使用这种方式来表现自己的观念,他的作品与痛苦、沉重无缘,总是充满活力又气势恢宏,无拘无束地保持着欢快的情绪。

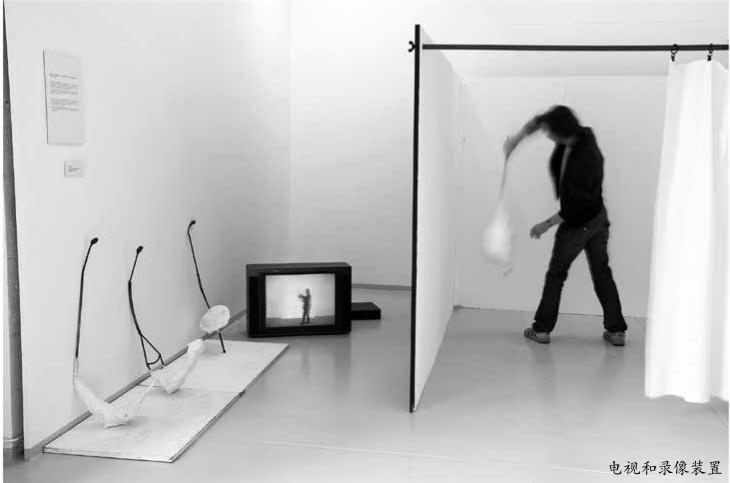

作为雕刻家和概念艺术家,韦斯特最著名的是其丰富多彩的公共艺术作品,可以在世界各地的城市中找到,甚至是纽约的中央公园。韦斯特以突出的雕塑创作和犀利的幽默感著称,其雕塑、绘画、拼贴创作使用平常的材料,却产生强烈而深刻的效果,传达出一种温和、自然的轻松感。20世纪70年代,韦斯特开始创作主要由石膏和混凝纸浆制作成的小型可移动雕塑系列,这种紧凑、便携、混合媒介的雕塑,诗人普莱斯尼茨后来将之命名为“装置”(Passstück)。有趣的是,这种怪里怪气的雕塑并不是为了让观众绕着它们转圈,欣赏它们的美感,而是需要再靠近它们一点,拿起来接触和把玩,这才是艺术家的设计目的。这些“符合人体工程学的倾斜物”只有在接触、持有、磨損、携带或以其他方式进行身体或认知活动时才被实现为艺术品。韦斯特改变了这些造型作品所产生的概念,在探讨雕塑与绘画之间内在审美关系的同时,通过观众与物体之间不断对话的框架,来检验艺术与社会经验的关系,对雕塑进行更多深层次的探索。为此,韦斯特甚至拍摄了一些“教学”视频,将别人的使用方法放给大家看——这一做法曾深刻影响了艺术与观者之间的关系,彻底改变了画廊内外隐藏和暴露、行动和反应的相互作用。不过现在看来,许多原型都过于精致,无法承受美术馆参观人群的触摸。

韦斯特的另一类标志性创作——巨型户外雕塑,安放在城市、公园、湖泊和某些不知名的地方。泰特美术馆将其中一些雕塑放在了该馆河畔区的内外,包括作品《玫瑰色/戏剧》。这个由巨大的粉红色管子构成的雕塑造型代表着没有排泄口的人体肠道。雕塑粗糙的表面,就像被一个名为生活的怪物将欲望吞咽嚼碎后产出的排泄物,由于没有坚挺的形状而显得无力,还被草草地涂上了吵闹的颜色。艺术家意图通过作品来表现那些不合时宜的事情的存在。

展览的亮点之一是一些巨大的白色头颅,被称为《狐猴头》。这些脑袋的样子看起来一点也不像来自马达加斯加的毛茸茸的哺乳动物。而“lemure”在拉丁文中的意思是“灵魂”或“鬼”,这或许能让人更好地理解这些神秘的首级。

韦斯特一生做了很多把椅子。椅子代表了一种关系,既和坐在上面的人形成了关系,也与这个人的生活形成了关系。在这次展览上,我们可以看到各式各样的椅子,它们看上去并不那么舒服,但重要的是艺术家把坐着或躺着的行为搬到了美术馆里,其实也是把生活中这种最普遍的姿态搬到了众目睽睽之下。《椅子上的顿悟》可算是一件经典作品:一个粉红色的“巨型斑点”,看起来像是在爆炸中被捕捉到的;加上两把椅子,观众可以坐在上面认真地思考、赏析。韦斯特用这样一种典型的西方幽默,引导人们自己去探究事物及其相互关系的真相。探讨关系是后现代艺术的重心之一,其出发点就在于打破曾经单向的对艺术品的欣赏关系,力图使其变成双向甚至多向的互动行为,增强作品的可交流性。而这种探讨方式又被韦斯特加入了诙谐与温和的气质。

韦斯特的作品让人捉摸不定,他并不激烈地表达反叛,也不会为寻求共通的准则而创作。艺术家抛出种种模棱两可的问题,却也不期待具体的答案,似乎看不出实际意义,却暗含着一种荒唐的快乐。没有谁能断言,这些雕塑不会在某天发酵出别的东西,闯入你的感官和心灵世界。