基于CT扫描技术的多孔沥青混凝土抗冻融破坏性能研究

2019-06-24张波

张波

摘 要:冻融破坏是沥青路面常见的病害形式,目前主要通过马歇尔试件的劈裂强度在冻融环境下的变化情况来间接反映沥青混凝土的抗冻融破坏能力,未揭示出冻融破坏下沥青路面内部结构上的变化,如裂纹、空隙率的变化规律。因此,本研究中采用一种直观的方法来研究沥青混凝土的抗冻融破坏能力,主要是采用工业CT跟踪多孔沥青混凝土内部空隙率在冻融环境下的变化。结果显示沥青混凝土的抗冻融破坏性能与空隙率的分布有很大关系,总体上,在冻融破坏过程中,沥青混凝土试件内部空隙率明显增大的局部区域会造成混凝土局部或整体空隙率的显著变化,严重影响多孔沥青混凝土的抗冻融破坏性能。

关键词:CT扫描;多孔沥青混凝土;空隙率;抗冻融破坏

中图分类号:U414 文献标识码:A 文章编号:2095-2945(2019)13-0070-03

Abstract: The freeze-thaw damage is one main damage form of asphalt pavement. Presently, the freeze-thaw resistance of asphalt mixture is indirectly decided based on the retaining ability of splitting strength of asphalt mixture during the freeze-thaw damage process. While the internal structure changes of asphalt mixture such as the changes of micro-crack and air voids have not been revealed. An intuitive way is adopted in this research, namely using CT to track the change of air voids of porous asphalt mixture under freeze-thaw damage condition. Results suggest that the freeze-thaw damage resistance of porous asphalt mixture is related to the distribution of air voids. In general, the local area with larger air voids, within the asphalt concrete specimen, will result in the significant increase in the air voids of local area or entire specimen during the freeze-thaw damage process, which lowers the freeze-thaw damage resistance of the porous asphalt mixture markedly.

Keywords: computed tomography (CT) scan; porous asphalt mixture; air voids; freeze-thaw damage resistance

瀝青路面因具有平整度高、耐磨、抗滑、低噪音、行车舒适、施工周期短、易于维修等特点而被广泛采用[1],尤其是在高等级公路建设中,表面层基本上全部采用沥青路面形式。但同时沥青路面在服役过程中也会表现出一些病害问题,例如松散、坑槽、麻面、龟裂、膨胀等,这些病害与路面遭受的水侵蚀有关[2]。

根据我国现行的公路工程相关试验规程,目前主要通过沥青混凝土的力学性能指标在水损环境下的变化来评价沥青混凝土的抗水损害能力。例如以沥青混凝土马歇尔试件在60℃水浴中浸泡48h后稳定度的损失情况来反映沥青混凝土抵抗热水损伤的能力,以沥青混凝土马歇尔试件在-18℃环境下冷冻16h、60℃水浴中浸泡24h后劈裂强度的损失情况来反映沥青混凝土的抗冻融破坏能力[3]。此种评价方法未能体现出沥青混凝土自身结构上的变化。

沥青路面的主要构成为矿质集料,占到所有原材料的90%以上[4,5],另外还含有少量的矿粉填料和沥青胶结料。

虽然矿粉和沥青的含量较少,但两者却发挥着巨大的作用。在沥青路面中,矿粉和沥青主要形成沥青胶浆,沥青胶浆将集料构成的嵌挤骨架粘接成为一个整体[6]。水相比沥青更容易润湿集料表面,沥青路面在水长期侵蚀下,集料表面的沥青胶浆膜逐渐被水剥离[7],集料颗粒间的粘附被破坏,沥青路面出现掉粒的现象,久而久之,路面出现松散、坑槽等病害。集料与沥青胶浆间粘附作用的丧失是密实沥青混凝土路面出现水损害的主要原因。对于多孔排水沥青路面,情况与密实沥青路面有所不同,尤其在冻融循环破坏环境下,除了沥青胶浆膜会从集料表面发生剥离外,路面内部空隙率也会发生显著变化。这主要是因为排水路面空隙率高,通常都超过20%[8],空隙中的水分在冻融过程中,体积变化显著,造成多孔沥青路面内部空隙结构发生改变。因此,无论是密实沥青路面,还是多孔沥青路面,水损害实质上都造成了沥青路面结构上的破坏。

针对现有沥青混凝土抗水损害评价方法不能反映出沥青路面内部结构变化的问题,本研究做了一些探索性的工作,通过采用工业CT跟踪多孔沥青混凝土空隙的变化来放映沥青混凝土的抗冻融破坏能力,重点研究了试件高度方向上空隙率不均匀分布对沥青混凝土抗冻融破坏能力的影响。

1 原材料

本研究中选用的主要原材料为玄武岩集料、矿粉、聚酯纤维和SBS改性沥青。对于多孔沥青混凝土而言,其主要靠粗集料形成骨架来保证沥青混凝土有较高的空隙率,颗粒之间多以点接触为主,因而颗粒间的粘结作用较弱,需要添加适量的纤维来改善沥青混凝土的稳定性,本研究中选用聚酯纤维作为稳定剂。按照公路工程相关试验规范和规程测试原材料的基本性能[3,9],测试结果分别如表1至表4所示,从结果可以看出,所有原材料的基本性能指标均满足我国公路沥青路面施工技术规范的要求[10],原材料质量合格。

2 试验方法

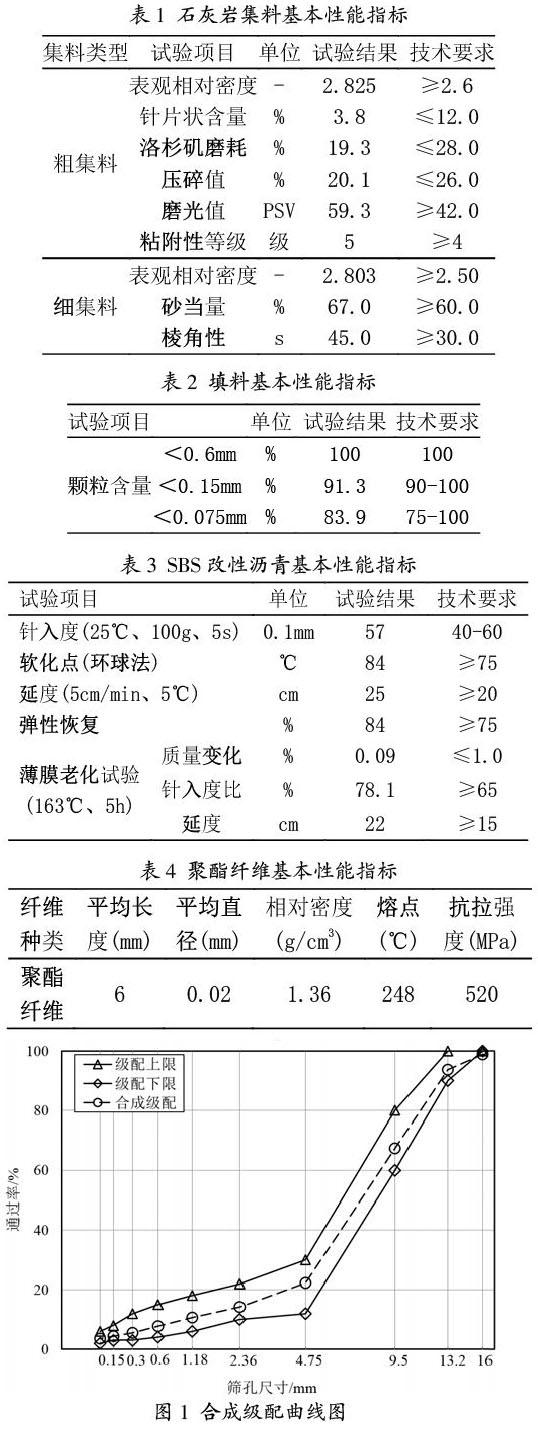

按照规范提供的标准方法设计多孔沥青混凝土[10],石

灰岩粗集料、细集料及填料三者掺配而成的合成级配如图1所示,其中粗集料占到了矿质混合料的85%。我国现行规范中,研究沥青混凝土水稳定性时所采用的是马歇尔击实仪直接成型的圆柱体试件[3]。考虑到多孔沥青混凝土以粗集料为主,如果直接用马歇尔击实仪制备试验用试件,因缺少细颗粒的填充,试件表面一方面会因粗集料的嵌挤随机形成坑坑洼洼的构造;另一方面表面颗粒受到的粘附作用不如内部颗粒强,容易出现掉粒的现象。这必然导致难以准确跟踪试件空隙在冻融循环破坏过程中的变化。因此本研究中采用钻芯、切割后的旋转压实试件代替马歇尔试件,保证试件表面和侧面均比较平整光滑。

旋转压实仪成型的试件尺寸要大于通常用于评估沥青混凝土水稳定性的试件,因此旋转压实试件需要进一步加工。首先采用钻芯机获取直径约100mm的芯样,芯样在被切割之前,采用CT掃描设备沿高度方向进行逐层扫描,可获取每一层集料和空隙的分布情况,通过软件对图像的进一步处理,可获取每层的空隙率,进而获得整个试件空隙率沿高度方向的变化情况。选出空隙率整体分布较均匀和高度方向局部范围有明显增大的两类试件。对于空隙率在局部范围有明显增大的这类试件,在高度方向上合适的位置加以切割,使获取的高度约为63.5mm的圆柱体试件分别在试件顶部、中部和底部空隙率有明显增大。因此在研究冻融循环对多孔沥青混凝土的破坏时,共使用到四种空隙率分布有显著特征的试件:高度方向上空隙率分布较均匀的试件,顶部、中部和底部空隙率有明显增大的试件。通过CT跟踪圆柱体试件高度方向上孔隙率随冻融循环次数的动态变化情况来反映多孔沥青混凝土的抗冻融破坏性能。多孔沥青路面实际服役时,大部分雨水通过连通空腔排出路面,少部分水分残留在混凝土内部。为了和实际情况一致,本研究中在对试件实施冻融破坏之前,将试件浸泡在水中足够时间,促使试件充分吸水,取出后在室内环境下晾置,使大部分水流出,直到试件表面无明水流动时再对试件进行冻融破坏。

3 结果与讨论

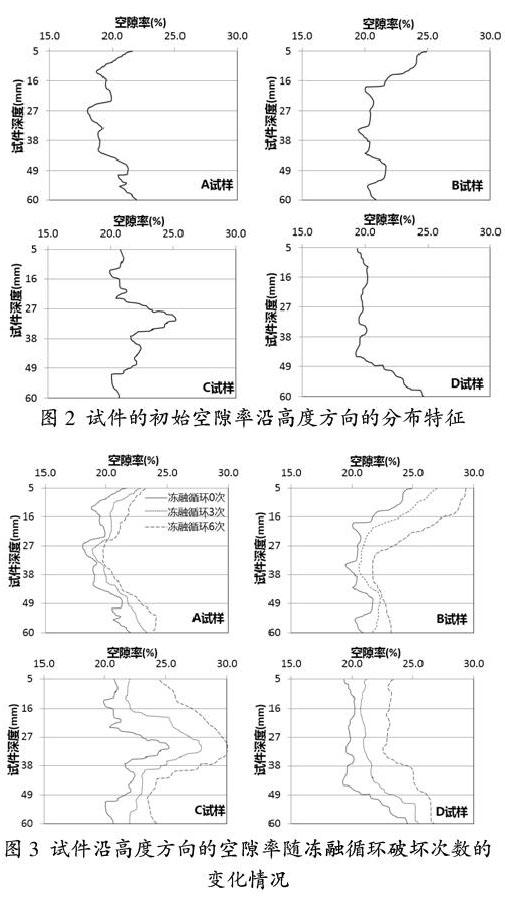

试验所选用的4种试件初始空隙率沿试件高度方向的变化特征如图2所示:A试件的空隙率沿高度方向呈现较均匀分布,B、C、D试件的空隙率分别在试件顶部、中部和底部有显著的增加。具体来看,对于4个试件来说,其空隙率沿试件高度方向上均表现出一定程度的波动,即便是空隙率分布较为均匀的A试样,空隙率也在18-22%范围内变化。至于B、C、D试件,其空隙率在局部区域则表现出更为显著的变化,B试件0-18mm高度段、C试件23-38mm高度段以及D试件46-63.5mm高度段上的空隙率数值上的变化超过5%。

结合CT获取的图像来看,空隙率显著增大的这些部位都表现出一个共同的特征,聚集于此的集料以大颗粒为主,大颗粒相互接触时,缺少小颗粒的填充,造成空隙率大。这主要和混凝土的构成有关,多孔沥青混凝土主要由粗集料构成,缺少了细集料和填料的约束,混凝土的离析现象会较为明显,这使得制备试验用试件时难以保证装填的沥青混凝土各部分都有较好的均一性,在路面实际建设时则表现为施工问题。这是不可能完全避免的,所以试件内部局部空隙率突变的现象在实际路面中也是常有的。当然空隙率突变可能是显著增加也可能是急剧减小,考虑到空隙率增加会进一步减小颗粒间的接触面积,使得颗粒间的粘结变得更差,从而对于水损害更加敏感,所以本研究中仅针对多孔沥青混凝土试件局部区域空隙率异常增大的情况开展研究,探究局部空隙率增大对沥青混凝土抗冻融破坏能力的影响。

试验所选用的4种试件空隙率随冻融循环破坏强度的变化情况如图3所示。结果显示,随着冻融破坏次数的增加,4种试件不同高度上的空隙率总体上都呈现增加的趋势,说明多孔沥青混凝土的空隙率受冻融破坏影响显著,但具体的变化趋势又各有不同。对于空隙沿高度方向分布较均匀的A试件,随着冻融循环次数从0增加到6,其沿高度方向的空隙率总体变化程度相比另3种试件要小得多,且不同高度横截面上的空隙率冻融破坏前后的变化幅度差别不大,试件两端部空隙率的变化略大于中部。对于B、C、D试件而言,高度方向上的空隙率总体上变化均很显著,且不同高度横截面上空隙率的变化幅度差别很大。对于B试件,上端存在空隙率显著增大的局部区域,该区域的空隙率冻融破坏前后的变化程度要明显高于其他区域;对于C试件,中部存在空隙率显著增大的区域,试件上部以及中部的空隙率冻融破坏前后的变化程度要比下部区域显著;对于D试件,下部存在空隙率显著增大的区域,试件整个高度方向上的空隙率冻融破坏前后的变化程度均较大,且不同高度上的空隙率变化幅度差别较小。

由此可以得出结论,对于局部空隙率增大的试件,冻融破坏前后,该区域或者试件的其他区域(部分或全部区域)空隙率变化均很显著,相比空隙率整体分布较均匀的试件,表现出较差的抗冻融破坏性能。这可能与局部区域空隙率显著增加而破坏了试件空腔的整体连通性有关,造成多孔沥青混凝土内部局部或整体含有较多的未排出试件的残留水,残留水在冻融循环过程引起较大的体积膨胀。

4 结论

本文通过采用工业CT跟踪沥青混凝土内部空隙率在冻融循环破坏下的变化情况来反映多孔沥青混凝土的抗水损害性能,克服传统水稳定性表征方法未揭示出沥青路面内部参数变化的问题。研究结果表明,多孔沥青混凝土的抗冻融破坏性能与混凝土内部空隙率的分布有很大关系。总体上,在冻融破坏过程中,沥青混凝土试件内部空隙率增大的局部区域会造成混凝土局部或整体空隙率的显著变化,严重削弱多孔沥青混凝土的抗冻融破坏性能。

参考文献:

[1]边永强.公路路面施工中的沥青混凝土技术及其质量控制[J].低碳世界,2013(14):132-133.

[2]王会芳.沥青混合料路面排水存在的问题及解决措施[J].中国市政工程,2012(6):76-77.

[3]交通部公路科学研究所.JTGE20-2011公路工程沥青及沥青混

合料试验规程[S].北京:人民交通出版社,2011.

[4]黄晚清.SMA粗集料骨架结构的细观力学模型研究[D].成都:西南交通大学,2007.

[5]何昌轩.基于集料组成和几何形态分析的沥青混合料性能试验研究[D].成都:西南交通大学,2007.

[6]张敏,张新苗.浅议改性沥青及SMA路面的施工与质量管理[J].河南建材,2011(5):120-121.

[7]吕希山.沥青路面水损害原因及防治[J].科技信息,2011(15):304-304.

[8]刘泽辉.排水性沥青路面在公路施工中的应用[J].中国公路,2015(11):130-131.

[9]交通部公路科学研究所.JTGE42-2005公路工程集料试验规程

[S].北京:人民交通出版社,2005.

[10]交通部公路科学研究所.JTGF40-2004公路沥青路面施工技术规范[S].北京:人民交通出版社,2004.