张叙之珞珈信札笺注※

2019-06-24聂运伟

聂运伟

(湖北大学 文学院,湖北 武汉 430062)

张叙之(1928—2016),1951年毕业于武汉大学中文系,曾任湖北省教育厅副厅长。在行政工作之余,长期坚持千字文的写作,辑录为《烟云录——张叙之千字文存稿》(上)(下)(未刊稿),其中不少篇什记叙了在武大求学的经历及与武大中文系师友交往的故事,寄托了作者对母校的一片深情,亦有一定的史料价值。如《怀念刘绶松先生》《忆博老》《追念郭安仁先生》《忆耀老》《怀念弘度先生》《致千帆师书》《遥寄千帆师》《三位老师》《悼健章师》《人生何处计穷通》《最后的一次见面》《程门弟子》《格非先生》等。另外,张叙之先生留存有9封老师的信函:黄焯先生1封、程千帆先生6封(包括程千帆先生去世后,夫人陶芸致张叙之的一封信)、胡国瑞先生2封。这批信函记载了武大中文系老一代学人的文心文事,堪称他们精神交往的吉光片羽。笔者受《长江学术》编辑部之约,对这批信函略作考证和笺注,以飨读者。

一、黄焯致张叙之

叙之仁仲惠览:

去年十一月一晤,次日即失血,两度出入医院,未获疗效,息偃在床,已近两月,昼长不寐,忽思新黄鹤楼将成,于枕上拟数联录呈左右。

旧联止见:爽气西来,云雾扫开天地恨;大江东去,波涛洗尽古今愁。四语,嫌其下句失之空泛。今时新作,必多佳制。焯拙于俪体,不足以入多士之林,慎勿示人可也。专此敬颂

侍福

如遇刘翰文同学,将联语与共观之可也。

小兄 黄焯 拜启

八四年元月十二日

【附】

千载题诗到崔李

一楼抗势压江湖

百川支派归江汉

千古高文颂楚辞

鹤去何年,赢得江山留胜迹

楼成此日,欣看我辈复登临

鹤去云飞,试上新楼怀旧迹

天开地辟,且抛往事看今朝

元次山《大唐中兴颂》有“地辟天开”句,毛主席词有“还看今朝”之语。

笺注:

(1)全信二纸,不见于《黄焯文集》。

(2)黄焯先生去世不久,张叙之先生写下追忆文章《忆耀老》,回顾了作者与黄焯先生之间绵延数十年的师生情,并记载了黄焯先生写作此函时的境况及心情。特录于此:

耀老去世快半年了,每当我站在书柜前看到老师送给我的几本遗著时,很容易引起对他老人家的一些怀念。

三十五年前,耀老教我们的《诗三百篇》,虽然他的讲义《毛诗郑笺评议》并不能引起同学们的广泛兴趣,但大家都感到他平易朴实蔼然可亲。有一次,我们到他家里去,看见他正在正襟危坐,用一支朱笔圈读《联共(布)党史》,大家都深为他那严肃认真的精神所感动。

读书的时候,我和耀老的过从并不太密切,毕业以后更是久疏问候。十年浩劫中,曾断断续续听到一些关于耀老怎样成了地主分子之类的消息,但是当时人人自身难保,谁还能关心到师友的安危呢?粉碎“四人帮”不久,在一次听报告的大会上不期遇到耀老,虽然他年近八旬,拄着拐杖,但精神矍铄,还站起来和我打招呼。我向他请安,问候他的近况。虽然我们二十多年未见,但耀老仍然像当年一样,记忆力特别好,他问我“你的老家还在后宰门吗?”“兄弟还在南开吗?”老师对学生的关怀使我更受感动。

此后,只要有机会到珞珈山,我总去耀老家看望他,他那时正在整理黄侃先生的遗著,找不到出版的地方,便把自己多年过着清贫生活节省下来的四千元存款拿出来,买毛边纸,找一个誊印社把这十几部著作陆续油印出来,赠给一些大学的图书馆。七七年夏,我正住在武大半山庐招待所,一天清晨,耀老拄着拐杖,夹着一包油印的新书爬上山来送给我,当时,我真感动得要流泪了。

那时候,左的流毒还未肃清,人们心有余悸,好心的朋友劝我不要多和这个“地主分子”帽子还没正式摘除的耀老接触,但我想,“四人帮”已经打倒了,许多不实之词都已推翻,作为一个学生有时去看看一位从教几十年的老师又有什么了不起呢。我还是只要有机会,就去他家坐坐。当时他正在整理《经典释文汇校》,每次我去他总滔滔不绝地对我讲他当年在南京怎么看到一个善本,怎么一字一字誊抄的经过。耀老是黄侃的亲侄,他对黄侃的敬重态度十分虔诚,每当说话说到黄侃时,他总是说,先叔父季刚先生如何如何,在那样的场合,不但不使人感到一点可笑,反而更增加了我对耀老的敬意。

三中全会以后,随着整个政治气候的好转,学术界出现了多年未有的繁荣局面,耀老整理的黄侃遗著和他自己的专著陆续在湖北和上海出版了好几种,这些书出版以后他都送我一本,并且都在书的扉页上用毛笔端端正正地写上两行字,还盖上一颗红色的钤记,这一切都充分表现出他那一丝不苟的精神。

今年初,我又接到一封耀老的信,信是耀老在病中写的,信内附有他“息偃在床”为正在重建的黄鹤楼所写的四副对联,耀老谦称“拙于俪体,不足以入多士之林,慎勿示人”。但是这些对联充分洋溢了老人对重修黄鹤楼的喜悦。

六月间,听说耀老患了癌症,而且进入晚期,住在汉口的医院里。一天晚上,我去看他,那时他正在注射白蛋白,身体十分虚弱,但气色还好。我扶着他的手,问他的病情,他一边说“我今年八十三,这个病是好不了的”,又一边说“感谢学校党委,对我治病用药操了不少心”。虽然我们当时也曾意识到他不久于人世,但总希望这不应是最后的诀别。

到医院看了耀老不久,我到北京开会去了,开完会回来就接到耀老去世的讣告,并知道耀老临终遗言,“丧事要力求简朴,不向遗体告别,不开追悼会,不收花圈和挽联。”到我接到讣告时,遗体已火化多时了。

我赶到珞珈山耀老的家时,耀老的书房空荡荡的,只在书架旁的墙上挂上了一个佩着黑纱的耀老遗像,像下供着一个小塑料花圈,我伫立在耀老的灵前,望着耀老遗容,恭恭敬敬地行了三鞠躬礼。接待我的是耀老的儿子,耀老的儿子是北大物理系毕业的,现在中国科学院声学研究所工作,过去我们从未见过面,他大概在耀老生前听到过一些我的情况,很诚挚地向我提出了他唯一的希望,希望学校能派人继续整理黄侃先生和耀老的遗稿,为章黄学派的流传作出贡献。我相信他的这个愿望是会实现的,我衷心希望在我的书柜里今后还会增添一些新的耀老遗著。(1984年11月30日)

(3)“刘翰文”:系武大中文系1955级学生。

二、程千帆致张叙之

程千帆先生致张叙之的信函留存5封,另有一封是陶芸先生在程千帆先生去世后写给张叙之的,时间跨度从1985年至1998年,所涉人事繁多,按时序分注如下:

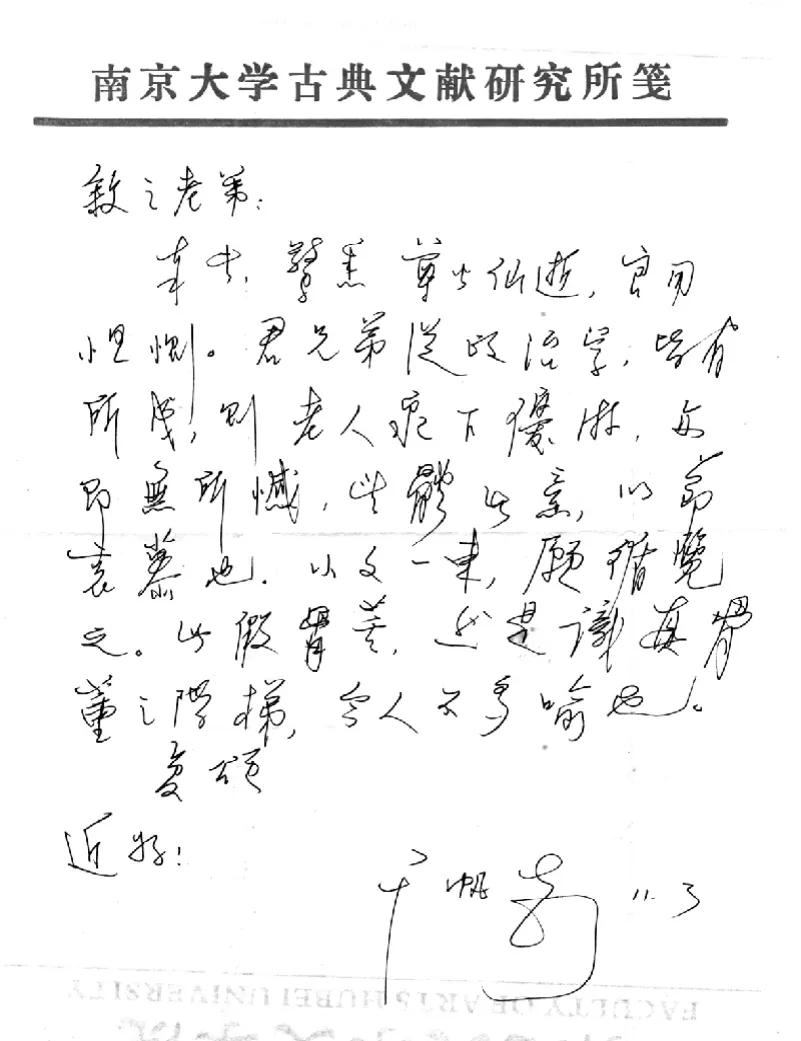

函一

叙之老弟:

奉书,惊悉尊公仙逝,良用怛恻。君兄弟从政治学,皆有所成,则老人泉下优游,亦即无所憾,望体此意,以节哀慕也。小文一束,愿循览之。此假骨董,然是识真骨董之阶梯,今人不多喻也。

复颂

近好!

千帆顿首 11.3

笺注:

(1)此函邮戳为1985年11月3日,全信一纸,收入程千帆著、陶芸编:《闲堂书简》,上海古籍出版社2004年,第378页。

(2)“尊公仙逝”:张叙之父亲张斗南老先生逝世于1985年10月16日。

(3)“兄弟从政治学”:张叙之1951年毕业后被分配到中南军政委员会人事部,后进入湖北省高教厅、教育厅工作。其弟张学植1951年考入武大中文系,1955年毕业后一直在南开大学中文系工作。

(4)“小文一束”:随信附有《序跋辑存》复印件一份(程千帆著,《南京大学学报》1985年第三期)。

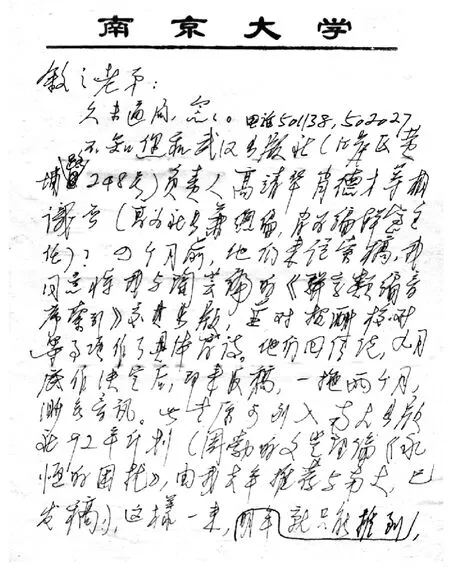

函二

叙之老弟:

久未通问,念念。

不知您和武汉出版社(江岸区黄浦路248号电话501138,502027)负责人高靖华肖德才等相识否(高为社长兼总编,肖为编辑室主任)?四个月前,他们来信索稿,我同意将我与陶芸编的《骈字类编音序索引》交其出版,并对报酬校对等事项作了具体商谈。他们回信说,九月底作决定后,即来取稿,一拖两个月,渺无音讯。此书原可列入南大出版社 92年计划(周勃的文艺理论《永恒的困扰》,由我去年推荐与南大,已发稿)。这样一来,就只能推到明年,才能列入计划,后年才能见书了。我曾去过信,又要在华中师大工作的学生张三夕去问过,他们不回信,对张面询则云未定。大概想出而又怕赔本。此书之四角号码索引印了一万,懂拼音的人比懂四角号码的人多,估计也不致太少。他们不印,也无关系,我也不会见怪的,但能接受,就更好了。因我年事已高,希望所著能从速印出。所以写信给你,随便问问,不知你是否与他们相识,能否与之谈谈,望告。祝

安好!

Section 3: Experimental setup of the GO lens characterization (Fig. S2)

千帆

十二月一日

笺注:

(1)此函邮戳为1991年12月1日,全信二纸。收入程千帆著、陶芸编:《闲堂书简》,上海古籍出版社2004年,第378—379页。

(2)《骈字类编音序索引》1995年由武汉出版社出版。

(3)“张三夕”:查《闲堂书简》,程千帆先生于1991年8月21日、10月22日、11月9日、1992年4月22日致书张三夕,谈及《骈字类编音序索引》在武汉出版社出版问题。可参看。

函三

叙之老弟:

来信悉。所托事,不必再费心了,因我已将稿子交到南大出版社。我此稿原交南大,武汉出版社颇想印。我以为这样可以快一点,不知他们一拖四个月,到现在还不决定,既不说接受,也不说不要,而是说“研究研究”,令人徒唤奈何,只好不理会它了。我一切都好,退休后,事少些,身体也好些。很想天气暖而不热的时候,到武汉小住,不知明年一切条件如何?老了,不比年轻时,拔腿就走的。武大陆耀东同志拟将我和祖棻的新诗合编一个集子。我记得你曾在旧书摊上买到过《诗帆》合订本。如现在能存,可算善本、罕传本了。祝

新年安善

千帆

1991年除夕

笺注:

(1)此函南京邮戳不清晰,武汉邮戳为1992年1月6日,全信一纸。收入程千帆著、陶芸编:《闲堂书简》,上海古籍出版社2004年,第379—340页。

(2)“武大陆耀东同志拟将我和祖棻的新诗合编一个集子”:陆耀东编:《沈祖棻程千帆新诗集》,武汉大学出版社1992年。

(3)“《诗帆》”:1934年 9月,在南京由孙望、汪铭竹等人发起成立了名为“土星笔会”的文学团体,主要从事新诗创作和外围诗歌的翻译。该会成员主要是南京金陵大学文学院的学生,除孙望、汪铭竹外,还有程千帆、滕刚、常任侠、章铁昭、艾珂、绛燕(沈祖棻)等。该会出版有专门的诗歌刊物《诗帆》。《诗帆》于1934年9月创刊,直到1937年6月终刊,共出三卷,每卷6期。此外,还出版了一套有十五种之多的“土星笔会丛书”,如程千帆的诗集《三问》。

(4)“我记得你曾在旧书摊上买到过《诗帆》合订本。如现在能存,可算善本、罕传本了”:张叙之兄弟二人热爱新文学,中学时代起就热衷于收藏20年代的文学期刊和文学作品。据张叙之先生回忆,1956年,程千帆还托人找张叙之借阅新月派的诗集。有关新文学藏书的情况,可参见张叙之先生下面的回忆:

“1951年8月,我从武汉大学中文系毕业,接着,植弟又于当年9月进了武大中文系,我们兄弟俩都曾受业于刘绶松先生。1952年听植弟说,当时刘先生正在编写新文学史讲义(即后来出版的《中国新文学史初稿》),想找我借一些新文学的书籍,我当即将我收藏的全套《光明》和《太白》都送给了他,另将我收藏的《沫若诗集》初版本,北社《新诗年选》等和向老友新禄借的俞平伯的《冬夜》《西还》、汪静之的《蕙的风》《寂寞的国》、徐志摩的《志摩的诗》《翡冷翠的一夜》等二十多本新诗集一并借给了刘先生。后来听植弟的几个同学说,刘先生当年还在课堂上提及此事,以致在武汉几个大学里研究现代文学的一些同志间造成我现代文学藏书甚丰的错觉。1955年植弟毕业后北上,一直在南开大学任教,我也很少登门去看望刘先生,没想到‘文革’中刘先生不堪受辱,夫妇含愤逝世。大家在悲痛之余,再也没提书的事了。‘文革’后,有人建议我去了解这些书的下落(因为这些书中有些已被收藏家视为珍本、罕见本了),但我懒得去打听,只不过有一次在武大中文系资料室的书架上,看到一本汪静之的《寂寞的国》,从书品看很像当年借给刘先生的一本,只是当时我们买的都是旧书,自己又从未在书上签名盖章,所以也不敢贸然认定,也从未对人提起,只是心想如果真是我们的旧书,那也算物得其所了。”“那时中文系的学生不多,很多老师都知道我们的兄弟关系。特别是刘绶松先生为写他那本《中国新文学史初稿》,通过学植向我借书,而且还在课堂上公开说过,所以后来竟给人造成一个我家现代文学藏书多的假象。2001年,我们兄弟把收藏的这些历经抗战和‘文革’浩劫的现代文学书刊都捐赠给北京中国现代文学馆了。”

函四

叙之老弟:

得长书,为之感喟。螺丝钉与个性发展自来不甚相容,将来到了大同世界,算一笔总账,两者得失如何,实难论定,如弟奉命从政,不失为循吏,然或许少了一个戴东原或章学诚,所不知也。我旧与门人合著《被开拓的诗世界》,专说杜诗,久出版,不知曾奉书否,如未,尚有存书可补奉也。春节即临,即祝阖家安吉欢乐!笺注:

千帆

一月二十四日

(1)此函全信一纸。落款时间为1993年1月24日,南京邮戳为1993年3月9日,信封上未见武汉邮戳。收入程千帆著、陶芸编:《闲堂书简》,上海古籍出版社2004年,第380页。

(2)“得长书”:1993年初,张叙之致信程千帆先生:

新春伊始,喜奉老师《学记》,拜读之余,深为有人对老师毕生的治学经验作了这么一个初步的整理而感到高兴,同时,在看到《师门掠影》里的一些文章后,回顾自己蹉跎岁月,碌碌无成,徒负老师教育之恩时,却又感慨万千。

您是我一生中最为敬重的老师。1949年我转学武大以前虽不认识您,但看过(不敢说读)您早年著的《目录学丛考》和《文论要诠》,总以为您一定是一位美髯、长袍的饱学硕儒,后来看到您用笔名发表在《诗帆》上的一系列新诗,又猜想您也许是一位风流潇洒的翩翩诗人,这两个截然不同的形象一直盘旋在我的头脑里。我第一次在中文系办公室见到您,当我忐忑不安地呈上了我原读学校的成绩单请您审核时,我确实没想到您竟是那么一位朴实、平易的中年学者。您在认真审定了我那些可以承认的学分后,和蔼地指着另外一些没有承认学分的课程对我说,“你的这些课虽然成绩都可以,但武大没有开,所以不能承认,好在承认的学分已经不少了。”后来您又问了我一些考试的问题,还曾垂询过我的家世。那时我只是一个刚过二十的小青年,从未面对过仰慕已久的知名教授,当然嗫嚅不敢多言就匆匆退出了。

解放初,由于您的精心筹划,武大中文系的教学计划在南方诸大学中文系中是很有特色的,既有五老给予我们讲诗经、楚辞、唐诗、宋词、声韵、训诂,又有新文学家给我们讲小说、戏剧和苏联文学,遗憾的是在我读三、四年级时,没有您亲自任教的课程,我只旁听过一段时间您讲的《元明清文学》。我记得当时讲的并不是元明清,而是南北朝,印象比较深的是您那时好像已主张资料考证、背景探索与作品赏析并重,课堂上颇讲了一些考证作者事迹的材料。由于没有正式上您的课,所以平时很少机会面聆教诲。记得四年级初,原来安排要作毕业论文,我考虑就杜甫的爱国主义思想作一点探讨,有一天晚上到您家里去请教,您不仅热情接待,耐心指点,还搬出了一些您的手稿给我看,您那严谨的治学精神给我留下极为深刻的印象。后来不知为什么毕业论文取消了,我的论文没写成,但给我打下了一个爱读杜诗的基础。毕业后,我先后买了不少版本的杜集、杜选以及一些前人研究杜诗的论著,退休后又把《杜工部集》通读了一遍。

毕业前夕,您和我谈过一次话,说是准备让我留校作助教,当时我曾兴奋了好几天,心想我终生梦寐以求的愿望会实现了,再可以追随您学习如何读书,如何做学问了。谁知道毕业分配最后揭晓,我不但失去了追随您的机会,而且丢掉专业改行了,这一场历史的误会,造成了我终身的遗憾。

毕业以后,我再没机会面聆教诲了。我记得好像是 1954年在中南财经学院礼堂听您讲过一次《红楼梦》(省图书馆主办的),1955年一次在武大行政楼前的路上遇见您,曾简单谈了几句,1956年您曾写过一信介绍韦其麟来找我借新月派诗人的作品,此后,长期失去了与您的联系。

1978年,教育部在武汉召开文科教学座谈会,我听叶子铭说,匡亚老要他来请您到南大去,叶也多次去过您家。当然,我在听到这消息后,虽也曾为自己今后再难有机会面聆教益深感惋惜,但我还是为您能换一个环境而高兴——遗憾的是在您离开前我没赶到武大去为您送行。一直到1984年3月您来武汉参加中国古代小说理论讨论会,我才能在暌违近三十年后见到您。次年元月,我到江苏考察地方高等学校,趁这一难得的机会,在一个晚上经过几番周折找到您家里,感谢您和师母热情接待,临别还赠给我一大包您近年出版的新著与旧作。归来,我将拜谒您的经过告诉了老伴,她笑着说:“你经常惦念着你的老师,看来他老人家也没忘记你这个不成器的学生啊!”

1985年冬您再来武汉,在宝积庵避寒,我曾有缘多次去看您,并承赐墨宝多幅,现在我客厅里就一直挂着您写的一幅横披,在我书房里师友赠书的专柜里,第一排就排列着您先后赐寄的巨帙鸿著,每日朝夕相对,如见老师,只是再想亲聆您的教诲却不容易了。

拉拉杂杂地写了这些,完全是在看了《学记》中《师门掠影》篇里的一些文章后引起的。多少年来我一直在想,如果和其他同学一样能留在您身边的日子多一些,也许在学术上会有所长进。我还记得,有一次您曾建议我退休以后可找一两个题目搞点研究,但我自忖过去根底太差,又加荒疏已四十年,虽然现在我每天还是以读书为主要生活内容,但想在某一方面能有所成恐怕已无可能,只有徒负老师厚望了。

老师今年八十又五,我也虚度七十,这些琐事的追忆本是不足挂齿,而且也会影响您的休息,但我却是情不自禁写了这多,想必您是不会责怪我这个老学生的罗嗦吧!

春节将至,让我在这里向老师和师母先拜个早年,祝老师和师母健康长寿,节日愉快。

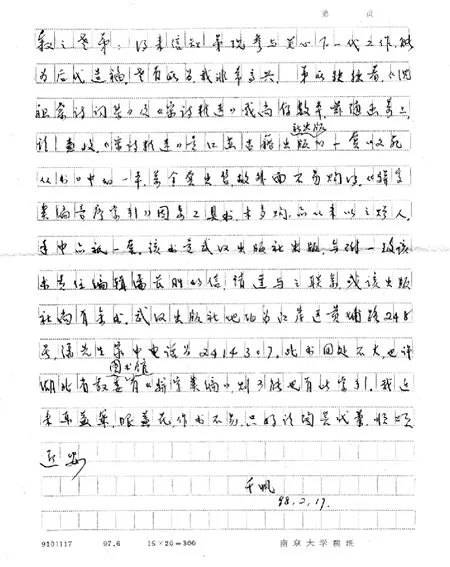

函五

叙之老弟:

得来信知弟现参与关心下一代工作,能为后代造福,老有所为,我非常高兴。弟所缺拙著《沈祖棻诗词集》及《宋诗精选》,我尚存数本,兹随函寄上,请查收。《宋诗精选》是江苏古籍出版社出版的一套《文苑丛书》中的一本,系全套出售,故外面不易购得。《骈字类编音序索引》因系工具书,未多购,亦从未以之赠人,手中亦只一套。该书是武汉出版社出版,附一封该书责任编辑潘长胜的信,请迳与之联系,或该出版社尚有余书。武汉出版社地址为江岸区黄浦路248号,潘先生家中电话为2414307。此书用处不大。也许湖北省教委图书馆有《骈字类编》,则可能也有此索引。我近来耳益聋,眼益花,作书不易,只好请陶芸代笔。

顺颂

近安!

千帆

98.2.17

笺注:

(1)此函全信一纸。收入程千帆著、陶芸编:《闲堂书简》,上海古籍出版社2004年,第380—381页。落款时间为1998年2月17日,《闲堂书简》亦如是。然考证信封邮戳,南京邮戳时间是1月25日,武汉的落地戳时间是1月29日,故此函的书写时间可能是1998年1月17日。

(2)此信内容书写由陶芸代笔,信封仍是程先生亲笔书写。

函六(陶芸致张叙之,未见于《闲堂书简》)叙之先生:

大函早已收到,今年夏季来得既早又猛,自六月下旬开始即进入高温且经常高到了37℃左右,中间虽稍有所缓,但接着又升上去。因暑热难熬,很少工作,故迟迟未复,请原谅。

千帆生前已由砺锋编好《全集》共15卷,除第15卷《桑榆忆往》外,其余14卷均发表过。交稿甚早,本应在1999年底出版,但出版社一直拖延,直至2000年底始大量发行,以至千帆生前未能获见,极为遗憾。而且河北教育出版社今年来内部改组,责编已调走,因此本来说好可以分开印刷出版,便于读者购买,也未做到。《桑榆忆往》是他最后的一本书,内容有他自己口述而由张伯伟整理的回忆录“劳生志略”,有他自己撰写怀念老师的“音旨偶闻”,还有“书绅(杂)录”,是他在南大授课时学生整理的记录。这本书先交给上海古籍出版社了,可是他也没有看到。记得您以前来信曾说要收集千帆全部著作,甚至包括《骈字类编音序索引》,现我处尚存有少数上海古籍版的《桑榆忆往》,待天气略转凉,当往邮局寄上一本,则您虽购不到全集,亦所阙无几了。全集中还有《程氏汉语文学通史》,是和程章灿合作的,曾在辽宁出版社出版。当时因价格较贵,且既然还要在河北出版,不如等河北出版后再大批购买赠送亲友,可是现在河北出版社不知何时才能分别加印,所以大家多未见到此书。章灿正在考虑此事,听说市场上还可以购到此书。

千帆骨灰在今年他的忌日已安葬于南京大学浦口校区名人园他亲自栽种的一棵树下,入土为安,我们便于祭扫,也符合他“不留骨灰”的遗嘱。

我身体尚好,仍住原处,有一老阿姨陪伴,生活不成问题。我有二子在南京,周末即去他们两家盘桓。丽则住处甚近,常来探望。只是一年来哀痛不能消减,体力衰退,大不如前,武汉老友常邀我去住住,恐已难于成行。武大的老同学和南大的程门弟子常有信或打电话来问候,非常感慰。

您近况如何?还常作些学术研究吗?和武大校友常有来往吗?均念。

顺颂

近安

陶芸上

2001.8.23

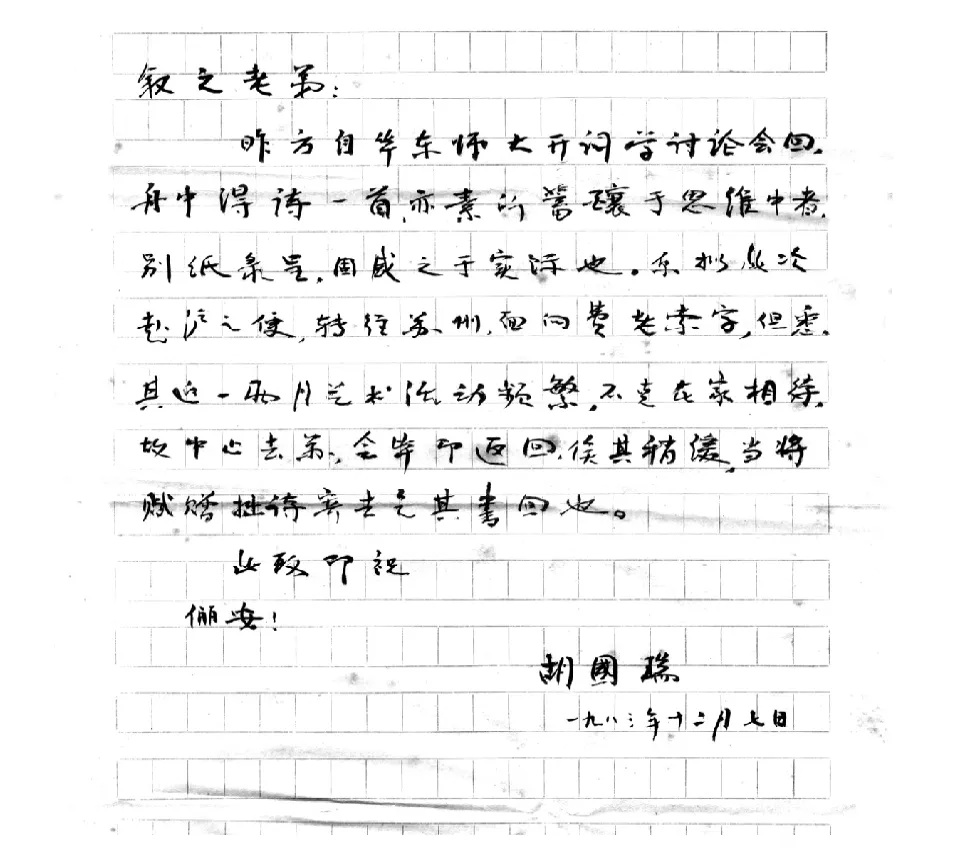

三、胡国瑞致张叙之

函一

叙之老弟:

昨方自华东师大开词学讨论会回,舟中得诗一首,亦素所蓄酿于思维中者,别纸录呈,固感之于实际也。原拟此次赴沪之便,转经苏州,面向费老索字,但悉其近一两月艺术活动频繁,不克在家相待,故中止去苏,会毕即返回,俟其稍缓,当将赋赠拙诗寄去乞其书回也。此致即祝

俪安!

胡国瑞

一九八三年十二月七日

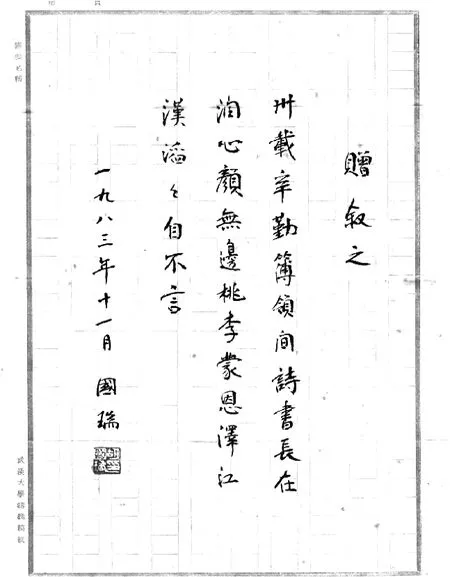

【附】

赠叙之

卅载辛勤簿领间

诗书长在润心颜

无边桃李蒙恩泽

江汉滔滔自不言

国瑞

一九八三年十一月

笺注:

(1)此函全信二纸。纸一为信,纸二录《赠叙之》诗。

(2)“面向费老索字”:“书房里挂的画轴我经常更换,但费新我的一张行书条幅我却长期挂着未动。这条幅写的是胡国瑞先生赠我的一首小诗:卅载辛勤簿领间,诗书长在润心颜,无边桃李沐恩泽,江汉滔滔自不言。费老是胡先生的儿女亲家,诗书俱出之名家手笔,十分可贵,但老师的过誉却令我汗颜。我最爱的是‘诗书长在’四字,自忖一生读书太少,又不求甚解,但诗书长在却是我终身追求的目标。只有读书才能使人充实,使人忘掉一切的纷争与困恼。”

函二

叙之老弟:

暂晤甚快,惜匆匆尚未畅也。簿领为古人常用语,如梁简文帝与刘孝绰书云:既官寺务烦,簿领殷凑。东坡次韵林子中蒜山亭见寄诗云:十年簿领催衰白,一笑江山发醉红。簿领解作今之所谓卷宗,最为恰切矣。

此致即祝

俪祺!

胡国瑞

三月四日

东坡书有句云:腹有诗书气自华。诗书长在润心颜亦启于此。笺注:

(1)此函全信一纸,附有《长江日报》1985年6月10日第四版一张,上面刊有胡国瑞文《重建黄鹤楼记》。

(2)信封上的邮戳时间无法辨识。信的落款时间为“三月四日”,据信中报纸时间推论,此信书写的年份应为1986年。

(3)“暂晤甚快”:自“文革”结束后,张叙之每年春节期间都会到武大看望老师和朋友。如:“春节,我上珞珈山去给老师拜年,先后走了毕奂午先生、李健章先生和胡国瑞先生三家。”