用能权交易制度能否实现能耗总量和强度“双控”?

2019-06-22王兵赖培浩杜敏哲

王兵 赖培浩 杜敏哲

摘要 用能权交易是我国一项重要的制度创新,对于推进经济可持续发展有着深远意义。为了探讨用能权交易制度能否实现能耗总量和强度“双控”的任务目标,本文首先测度了用能权交易模式下的最优能源投入和期望产出,并以此为基础,构建了一个改进的综合能源强度变化的分解模型。借助2001-2015年30个省份三大产业的投入产出数据,量化分析了三个“五年计划”期间中国能源强度变化及其影响因素。研究发现:①中国第三产业的经济增长潜能最大,第一产业次之,第二产业最小。同时发现,第二产业能耗偏高,应该让渡部分用能权,而第一、第三产业还可以适当提高能源消费,以实现资源配置的帕累托最优。②地区效应是影响能源强度变化的重要因素,而地区内部的产业结构效应对能源强度变化的影响较小。这意味着中国能源市场的分割、要素扭曲主要来自于省际间的资源贸易壁垒,而在地区内部的产业结构并不存在该壁垒,“诸侯经济”的现象依旧存在。③用能权交易模式下的能源强度相比于实际的能源强度能下降约14. 02%,总能耗下降7.07%。通过用能权交易制度,使能源在省际间产业内进行跨期流通(时间和空间两个维度上),能够实现资源合理利用,经济更加平衡充分地发展,进而实现能耗总量和能源强度“双控”的任务。

关键词 用能权交易制度;能源强度分解;数据包络分析;“双控”任务

中图分类号 F426;F224

文献标识码A

文章编号1002 - 2104(2019) 01 - 0107 -11

D01:10.12062/cpre.20181010

当前我国经济发展步入“新常态”,能源消费增速趋缓,发展质量和效率问题突出,供给侧改革刻不容缓,能源转型变革依然任重道远。为解决日益严峻的能源、环境问题,中国在《能源发展“十三五”规划》中提出“开展用能权交易试点,推动建设全国统一的碳排放交易市场。健全能源市场监管机制,强化自然垄断业务监管,规范竞争性业务市场秩序。”正式将用能权交易制度建设纳入中国未来五年的国家发展规划中。用能权交易作为我国一项重要的制度创新,从供给侧改革的角度解决日益严峻的能源危机和环境问题,对于推进经济可持续发展有着深远意义。但目前学界、业界、政府等对用能权交易依然处在初步探索阶段,远未形成清晰、可靠的认识。因此,科学测算和分析用能权交易模式下的节能减排空间,估计该政策能带来的潜在红利,对于实现“十三五”规划中提出的“能源强度和能耗总量‘双控”的目标任务有重要的现实意义及指导价值。为了探究这个问题,本文将首先构造用能权交易的经济发展模式,测度在该政策下最优能源投入和期望产出;然后以此为基础,构建改进的综合能源强度变化的分解模型;最后借助2001-2015年中国30个省份三大产业的投入产出数据,量化分析中国能源强度的变化及其影响因素;系统讨论和分析用能权交易制度的潜在政策红利,为“十三五”能源规划的顺利实施提供理论支持和政策建议。

1 文献综述

1.1 基于权证交易的DEA模型

从经济学角度来看,用能权交易与排污权、碳排放权交易类似,其本质是通过产权界定的方式来处理能源消费中的外部性问题。根据Coase的理论,产权要是明确的,而且交易的成本很小,市场均衡的最终结果都会是有效率的,这将能够使资源配置达到帕累托最优。将权证交易方式应用于节能减排领域的好处有:一方面,能通过引入市场的力量,寻找节能减排的边际成本,将整体节能减排成本降至最小,这将能产生明显的经济效益;另一方面,能激励企业使用更先进、更节能的生产技术,当技术改进成本低于资源环境权证的价格,企业就可以从交易中获益,这能激励企业进行技术创新。

近年来,国内外学者将权证交易的思想引入数据包络分析(Data Envelopment Analysis,DEA)模型,研究了碳排放权和排污权交易等与能源、环境相关政策的影响。这些研究的核心思想是,在控制污染物排放总量的情况下,通过允许各生产单位之间自由交易污染物排放权,引入市场手段进行排污权的有效配置,从而实现潜在总产出最大化。其中,Brannlund等最早采用DEA的方法研究了瑞典造纸和纸制品工业在排污权交易下可实现的潜在利潤增长。Fare等在此基础上,提出了测算排污权在空间交易和跨期交易两种模式下的潜在经济红利的DEA模型,并利用该模型比较了美国燃煤发电厂在组合不同污染物的情况下,实行排放权交易所能带来的潜在经济收益和环境收益。涂正革和谌仁俊应用该模型,测度了排污权交易机制能带来的潜在经济红利,并结合倍差法(DID)进行检验,发现二氧化硫的排污权交易机制在中国并不能实现波特效应,其原因是低效运转的市场还不足以支撑排污权交易机制的“完美”运行。Wang等拓展了Fare等的模型,并利用中国“十一五”规划期间30个省区的投入产出数据,模拟测算了二氧化碳在三种环境政策模式下的减排空间,探究分析了中国进行碳排放权交易所能带来的潜在环境红利。

1.2 基于LMDI的能源强度分解

能源强度是研究一个国家或地区能源综合利用效率的最常用指标之一,体现了社会发展过程中能源利用的经济效益。从“十一五”规划开始,我国都将具体的能源强度下降指标纳入国家远景发展的目标规划中。而在各种能源强度的指数分解方法中,对数平均迪氏分解法(Logarithmic Mean Divisia Index,LMDI)因其便捷性、可逆性、聚合性和零稳健性等良好性质得到国内外学者的广泛采用。

其中,Wu等首先提出了“三层完全分解法”,并应用该方法,对中国1980-2002年碳排放变动的驱动因素进行分解。王锋等改进了该方法,将中国能源消费的碳排放增长率分解为11种驱动因素,研究表明人均增长是排放量增长的最大驱动因素,而工业部门能源利用效率的提高和生产部门能源强度下降是最主要的抑制因素。而涂正革和谌仁俊又将“三层完全分解法”的“三层”优化为“两层”,提出更适用于比较区域二氧化碳排放因素效应的LMDI“两层完全分解法”,探究分析工业化、城镇化的动态边际碳排放量。又如Wang运用该方法将能源生产率分解成为能源结构效应、产出结构效应和技术变化效应等5个因素。林伯强和毛东探索性地对我国碳排放强度演变进行阶段性划分,结合LMDI分解探讨碳排放强度下降每个阶段的各动因变化特征。林伯强和杜克锐针对指数分解法(IDA)和生产理论分解法(PDA)的不足,提出了一个综合的分解框架,并在此基础上,对中国各地区年能源强度变化的驱动因素进行了经验分析。Arocena等沿用该思路,将指数分解法(IDA)和非参数边界效率方法(DEA)结合起来,运用该框架分析了西班牙制造业的能源强度变化及其影响因素。

虽然DEA方法广泛应用在排污权、碳排放权交易等研究中,并取得一系列重要成果,但尚未有研究将其应用在用能权交易方法。考虑到用能权和碳排放权、排污权交易之间的相似性和衔接性,通过借鉴这些研究的模型方法,科学测度用能权交易的潜在红利,具有非常重要的研究价值和现实意义。

2 研究方法

2.1 用能权交易的经济发展模式

不同的经济政策能起到不同的引导作用,在国家发展的不同阶段,相应的政策能够促进国民经济的健康发展。在能源经济领域,好的能源政策会激发生产者的生产潜能,用尽量少的能源产生更大的期望产出。而实施强制性的节能,不同生产效率生产者的产出都会出现不同程度的下降,特别是对于生产效率越高的生产者,其对应的产出损失就越大,这将导致整个行业或地区的产出水平下降。如果实施用能权交易制度,就可以解决强制节能导致的能源配置无效率问题,生产效率高的生产者额外多消费能源所增加的产出,会高于生产效率低的生产者减少能源消费所额外减少的产出,这样整个行业或地区的整体产出水平会提高,增加的这部分潜在产出就是用能权交易所带来的政策红利。

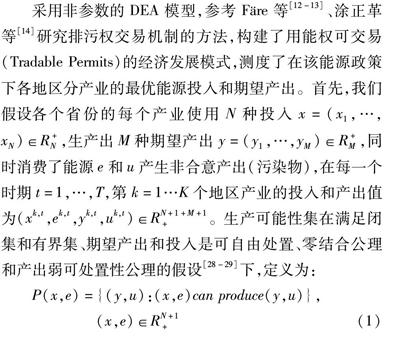

采用非参数的DEA模型,参考Fare等、涂正革等研究排污权交易机制的方法,构建了用能权可交易(Tradable Permits)的经济发展模式,测度了在该能源政策下各地区分产业的最优能源投入和期望产出。首先,我们假设各个省份的每个产业使用Ⅳ种投入x=(x1,…,xN)∈RN,生产出M种期望产出y= (Yi,…,Ym)∈Rm,同时消费了能源e和“产生非合意产出(污染物),在每一个时期t=l,…,T,第k=1…K个地区产业的投入和产出值为()∈RN。生产可能性集在满足闭集和有界集、期望产出和投入是可自由处置、零结合公理和产出弱可处置性公理的假设下,定义为:

实施用能权交易的能源发展政策,实质上就是允许能源这一要素在不同的生产者内进行跨时间调整,以达到整个经济系统的最优化产出(即帕累托最优)。参考涂正革和谌仁俊的做法,我们在传统DEA模型的基础上,加入一个节能的约束条件()。其经济意义为:一方面允许能源在不同生产者和不同时间内(即时间和空间两个维度)自由配置,另一方面还需要保证交易后的能耗总量不大于初始能源消费总量,这符合用能权交易机制的基本思想。其中,yk表示为每个地区产业的最优产出,ek表示为每个地区产业的最优能源投入。

与Fare等不同的是,本文对污染物排放的约束条件仍然采用等号。虽然采用等号约束会导致解的松弛(slack)问题,即在达到最优时,仍然存在通过减少污染物排放而产生更多产出的可能。这样的处理方法,一方面能避免简单地把污染物当做一种投入对待,符合经济学上的产出弱可处置性公理;另一方面松弛导致的最优产出下降,正是排污的成本,符合中国用能权和排污权“双权”同时实施的现实情况。而与涂正革和谌仁俊研究排放权交易制度只有空间一个维度有所不同的是,本文研究的用能权是可以在时间和空间两个维度上交易的,其对应于能源的跨时间开采和跨空间调配,更加符合中国目前的能源发展战略。

2.2 一个改进的综合能源强度分解框架

为了更好地探究地区和产业的因素对我国能源绩效的影响,本文沿用Wu等“三层完全分解法”的设计思路,在林伯强和杜克锐、Arocena等前人研究的基础上,综合考虑了各类因素对能源强度变化的影响,对模型进行进一步的拓展。

2.2.1 地区能源强度变化的分解

首先我们定义:表示地区i的产业部门j在t时期的期望产出,表示地区i的产业部门j在用能权交易模式下t时期的最优的期望产出,yi表示地区i在t时期的期望产出,Yt表示整个国家t时期的总期望产出。Eit表示地区i的产业部门j在t时期的能源投入,E表示地区i的产业部门j在用能权交易的能源政策下£時期的最优的能源投入,E表示地区i在t时期的能源投入,E表示整个国家在t时期的总能源投入。那么地区i的产业部门j在t到t+l时期的能源强度变化可以表示为:

为了综合考虑用能权交易制度对能源强度变化的影响,我们首先将每个地区产业的能源强度变化分解为:能源效率变化(Energy Efficiency Change,记为EECH),最优的能源强度变化(即用能权交易模式下的能源强度变化,记为TP_dl),产出效率变化(Output Efficiency Change,记为OECH)。那么能源强度变化可以表示为:

对分解的这三个因素作简要的说明。

(1)能源效率变化(EECH)。其中,表示生产单元实际的能源投入除以用能权交易模式下的最优化的能源投入。若EECH大于1,则表示在其他因素不变的情况下,能源效率变化推动了该地区的能源强度上升。

(2)最优的能源强度变化(TP_dl)。其中,表示生产单元在用能权交易模式下的最优化的能源投入除以最优的产出,是最理想情况下的能源强度。

(3)产出效率变化(OECH)。其中,代表用能权交易模式下的最优期望产出除以实际的期望产出。若OECH大于1,则表示其他因素不变的情况下,产出效率变化推动了该地区产业的能源强度上升。

2.2.2 产业结构和地区效应对能源强度的影响

首先我们考虑该地区的产业结构对能源强度的影响,参考林伯强和杜克锐、Arocena等的做法,将地区i的能源强度表示为:业所消费的能源占全国总能源消费量的比重。

3 数据处理

因数据可得性及可比性等原因,本研究不含香港、澳门、台湾和西藏自治区,选取30个省市区作为研究对象,研究窗口为2001-2015年,时间横跨“十五”到“十二五”这三个五年规划。参考林伯强和杜克锐的做法,将整个经济划分为三大产业部门,即第一产业、第二产业和第三产业。其中,第一产业包括“农、林、牧、渔业”;第二产业包括“工业”和“建筑业”;第三产业包括“交通运输、仓储和邮政业”“批发、零售业和住宿、餐饮业”“生活消费”和“其他”。具体各指标数据选取和处理见表1。

(1)资本投入。本文选取资本存量作为资本投入的代理变量,并且采用“永续盘存法”加以平减。各地区分产业的资本投入数据均来源于历年的《中国统计年鉴》,并且以2001年作为不变价格进行转换,其中折旧率和基期的资本存量来自Wu估计的数值。

(2)劳动投入。本文选取各地区公布的历年三次产业就业人员年末人数作为劳动投入的指标,具体数据均来源于各省级的统计年鉴或发展年鉴。其中黑龙江2011-2013年和山西2001-2002年的劳动数据缺失,采用插值法补齐,而陕西2012年后的第二、第三产业中不再含乡村就业人员,为保证口径统一予以补齐。

(3)能源投入。能源原始数据来自历年的《中国能源统计年鉴》中各地区能源平衡表。本文参考Ma和Stern的做法,将能源消费量合并为三大产业的能源消费量。因为能源平衡表的能源统计种类略有调整,为考虑前后的延续性而统一统计口径,参照陈诗一的做法,通过能源折标准煤参考的系数将各类能源折算成标准煤消费量。其中,宁夏2001-2003年和海南2002-2004年的能源数据缺失,采用插值法补齐。

(4)期望产出。参考袁鹏等的做法,本文选用以2001年作为基期进行平减后的各省份分产业的地区生产总值(GRP)作为期望产出。

(5)非期望产出。中国在“十二五”规划中首次将控制温室气体排放和碳强度下降纳入到经济社会发展规划中,为了更好探究用能权和碳排放权交易的影响,本文选取CO2排放量作为非期望产出。关于CO2排放量,我们按照IPCC《国家温室气体排放清单指南》中能源部分所提供的基准方法进行计算。

4 实证分析

运用上述模型方法和整理的数据,我们首先测度了在用能权交易模式下的最优能源投入和期望产出,并以此为基础,构建了一个改进的综合能源强度分解模型。从历年各地区分行业的能源配置合理度和经济增长潜力比、各地区的能源强度变化及其影响因素、全国能源强度变化及其影响因素三个方面进行实证分析。

4.1 各地区分行业的能源配置合理度和经济增长潜力比

从各地区分行业分析中国能否同时实现节能增长的目标,图1~3分别为2001-2015年中国三大行业分地区平均能源配置合理度和经济增长潜力比(由于篇幅有限,具体模型推导和数据结果可向作者索取)。其中,当用能权交易模式下最优的期望产出大于实际的期望产出(即经济增长潜力比小于1)时,表示该生产单元的期望产出尚未达到最优的生产前沿,意味着产出还需要增加;反之,当经济增长潜力比大于1时,表示该生产单元的期望产出尚有富裕,意味着产出不需要扩大。同理,当用能权交易模式下最优的能源投入大于实际的能源投入(即能源配置合理度小于1)时,表示该生产单元的能源消费尚可增加,意味着能耗不需要降低;反之,当能源配置合理度大于1时,表示该生产单元的能源投入尚未达到生产前沿,意味着能耗需要降低。当一个地区产业既需要增加产出又需要减少能耗,意味着该生产单位需要同时节能增产。

从第一产业的角度来看,绝大多数省份都需要增加期望产出。全国平均的经济增长潜力比为0.574,其中中部地区(0.520)和西部地区(0.522)远远落后于东部地区(0.665)。具体分省份而言,最需要增加期望产出的五个地区分别是山西(0.156)、云南(0.304)、贵州(0.316)、内蒙古(0.325)和黑龙江(0.345)。与此同时,全国平均的能源配置合理度为0. 884,其中东部地区(1.059)远远高于中部地区(0.794)和西部地区(0.772)。具体分省份而言,最需要减少能源投入的五个地区分别是上海(1.641)、浙江(1.392)、江苏(1.142)、天津(1.122)和四川(1.092)。总体而言,中国第一产业可以在适当增加能源投入的同时,提高自身的期望产出水平。但分地区来看,东部地区更需要降低实际的能耗水平,尤其是上海和天津,在期望产出不理想的情况下,实际的能源投入偏高。在所有省份中,海南既不需要增加期望产出又不需要减少能耗,这表明该地区一直处于生产前沿面上,意味着能源配置达到帕累托最优,用能权交易并不能为他们带来显著的政策红利。陈诗一和陈登科研究也发现,海南虽然整体经济发展水平不高,但对应的总体能耗也较低,资源配置效率远高于与其经济发展水平相当的宁夏、甘肃等。而且海南的热带农业发达,其实际能耗水平一直处于国内领先水平。

从第二产业的角度来看,虽然绝大多数省份仍需要增加期望产出,但整体情况相比第一产业相对理想。全国平均的经济增长潜力比为0.755,东部地区(0.828)依旧高于中部地区(0.744)和西部地区(0.686)。具体分省份而言,最需要增加期望产出的五个地区分别是江西(0.425)、甘肃(0.427)、陕西(0.467)、青海(0.478)和河南(0.519)。与此同时,全国平均的能源配置合理度为0.959,东部地区(0.969)与西部地区(0.965)基本持平,略高于中部地区(0.939)。具体分省份而言,最需要减少能源投入的五个地区分别是辽宁(1.109)、新疆(1.100)、广东(1.050)、上海(1.049)和黑龙江(1.092)。总体而言,第二产业首要任务是增加期望产出,同时有少量的增加能源投入的空间。具体分地区来看,广东和上海的两个比值均大于1,说明这两个地区虽然期望产出水平很高,但却是以能源过度消耗作为代价的,应该通过用能权交易制度,让渡部分能源,同时适当降低其期望产出的要求,以达到资源配置的帕累托最优。而辽宁、新疆和黑龙江,在期望产出不理想的情况下,实际的能源投入也偏高,是最需要节能增产的地区。在所有地区中,我们发现内蒙古也一直处于生产前沿面上,这是由于能源平衡表中的能源消费量为该地区实际的能源量,并非能源开采绝对量。内蒙古是传统的产能大省,其第二產业实际消耗的能源仅仅处于全国平均水平,而其实际能源效率还处在全国前列。

从第三产业的角度来看,整体的发展情况不容乐观.实际的节能增产潜力非常大。其中,全国平均的经济增长潜力比为0.488,是所有产业中最低的,而中部地区(0.416)和西部地区(0.342)也远远落后于东部地区(0.678)。具体分省份而言,最需要增加期望产出的五个地区分别是贵州(0.229)、宁夏(0.235)、山西(0.249)、内蒙古(0.270)和青海(0.277)。与此同时,全国平均的能源配置合理度为1.147,其中东部地区(1.270)远远高于中部地区(1.037)和西部地区(1.111)。具体分省份而言,最需要减少能源投入的五个地区分别是上海(1.966)、广东(1.484)、海南(1.407)、广西(1.365)和黑龙江(1.325)。总体而言,第三产业首要任务是减少能源的过度消耗,同时提高期望产出水平。有22个地区既需要增加期望产出又需要降低能源投入,其中既包括北京、上海、广东、浙江和山东这些经济发达地区,也包括宁夏、青海、新疆、甘肃和内蒙古这些经济欠发达的西部内陆地区。这说明就整体情况而言,我国第三产业的发展仍然相对粗放,节能增产潜力依旧非常大。要实现我国能源强度和能源总量“双控”的目标约束,还需要从宏观政策上积极引导第三产业的健康发展,促使相应行业(如交通运输、仓储、邮政业、餐饮业等)转型与升级,在实现可持续增长的同时降低能源消耗。