临床医学专业冠心病课堂教学说课设计

2019-06-21项军潘磊曹娜曹淑琴

项军 潘磊 曹娜 曹淑琴

说课是指授课教师在理解教学大纲和教材内容、针对授课对象的实际情况精心备课的基础上,面对同行、专家阐述教学设计并听取意见和评论的教研活动。这也是对教师备课行为、过程、标准的实践研究、示范规范和训练活动[1]。说课一方面可以规范教学内容方法,提高教学质量;另一方面,可以强化教师的教学素质,提高业务技能与教学水平;同时,通过与同行间的相互交流达到共同提高的目的[2-3]。近年来,说课在临床医学教学展示、集体备课、教学竞赛等教研活动中广泛开展,对提高教师教学水平起到了积极作用。“冠心病说课”在我校年度教学比赛中获一等奖。现将该说课设计方案报告如下。

1 教材分析

教材选取教育部和原卫生部“十二五”规划教材,人民卫生出版社出版的第8版《内科学》,“动脉粥样硬化与冠状动脉粥样硬化性心脏病”在本书的第2篇第4章[4]。该教材具有以下特点:(1)系统性。与前期基础课如生理学、病理学、诊断学教材同期出版,内容相互衔接呼应,保证了知识的实效性与一致性。在内容编排上将“动脉粥样硬化”编入“冠心病”章节,体现了同一病理过程的共性与个性表现,符合对疾病的认知过程。冠心病临床分型按现代认识有序进行阐述,揭示了疾病的发生发展规律的同时体现了疾病分型与诊疗措施相关联的理念。(2)先进性。包含出版当时最新的临床研究成果和诊疗方法,体现的是当代科学对冠心病的理解和认识。虽然近年对冠心病的认识与诊疗措施出现了一些新进展,相关指南也进行了部分更新,本教材也已进行修订,但冠心病的基本理论与诊疗方法并没有重大变化,教材中的基础理论、基本知识、基本技能并不过时[5-7]。(3)实用性。教材针对以“5+3”为主体的临床医学教育模式,凸显作为五年制临床医学本科生教材的特定要求,贴近临床实际。

2 教学目标与重点难点分析

大纲规定本章教学目标为:(1)掌握动脉粥样硬化的危险因素、发生机制、发展规律和防治措施。(2)掌握各类冠心病的临床表现、诊断和鉴别诊断依据及防治措施[8]。

本章教材内容分为五大节,共5万多字,具有内容多、重点多、难点多、考点多等特点,但教学计划课堂讲授仅4学时,这要求教师在理解教学大纲要求的基础上,准确把握重点与考点,面向临床实际,面向职业医师考试及硕士研究生招生考试,精心组织教学过程。(1)重点内容精讲,如动脉粥样硬化的主要危险因素、心绞痛症状特点、急性心肌梗死的临床表现、诊断依据、救治方法等应细致讲解并要求记忆;(2)考点内容透讲,如心肌梗死的心电图变化、早期识别、并发症等内容要理解吃透,要求学生举一反三,在变换不同题型及出题方式时仍能正确作答;(3)难点内容会讲,即不拘泥于教材的表述方式,采用视频、图片、图表、教具辅助,使难点内容形象化、直观化,易于理解。只有这样,才能有效利用有限的课堂教学学时,达成教学目标。

3 学情分析

内科学是临床医学的开篇课。学生经过前期基础医学课程的学习,掌握了基本的医学常识和概念,对于疾病的发生发展形成了一定的认识和理解,诊断学对学生临床思维进行了启蒙性开发,学生具备了初步的搜集临床资料、总结归纳及推理能力,对于疾病诊治的临床过程及逻辑关系有浓厚兴趣。这为案例教学、问题导入、分组讨论等教学方法的运用提供了有利条件。但内科学内容多、学时长、知识点多、重难点多,采用灌输式讲授的教学法易使学生产生疲劳厌学心理,这就要求教师在课堂教学过程中必须紧密结合临床实际,使教学内容生动有趣;将学生作为教学主体,发挥其主动性和积极性。

4 教学方法

由于本章内容繁多,讲授式教学法较为枯燥,难以达到满意的教学效果;而如果过多采用案例教学及讨论教学虽然可活跃课堂气氛,增加主动性,但可能延迟进度,降低效率,难以在规定学时内完成教学任务。因此,必须综合应用多种教学方法。

4.1 问题导向法

以问题切入,引导学生主动获取和探究知识,在思考探讨问题的同时锻炼学生的思维[9]。在讲授及案例分析时也以问题为导向,不断提出和解决问题,层层推进,逐步深入。开课时先列举公众人物心肌梗死猝死案例,逐次提出问题:谁是真凶(who)?为何患病(why)?有哪些主要表现(which)?诊断标准是什么(what)?如何防治(how)?将知识点通过问题贯穿,将考点通过问题展示,使学生在解决问题的过程中完成教学目标并体验学习乐趣。

4.2 课堂讲授法

本章教学任务重,计划学时相对不足。课堂讲授的优点是简单高效,教师驾轻就熟,有利于按大纲完成教学任务。缺点是不生动,学生易产生视觉疲劳,出现教与学脱节。因此,课堂讲授要避免语言、文字与知识点堆砌,避免空洞说教。要提高讲授的生动性、逻辑性、趣味性,并与问题、案例等教学方法相结合,增加学生的参与度。我们使用图片、图表、视频、动画,使教学内容生动形象易于理解,将教学重点列成条目归类易于掌握,将考点知识编成口诀易于记忆。如在讲解急性冠脉综合征分类时总结为“一种基本病变(不稳定斑块)”“两种血栓类型(血小板血栓和纤维素血栓)”“三种临床表现(不稳定心绞痛、非ST抬高心梗和ST抬高心梗”)。将急性心梗诊断标准归纳为“一问二看三查”,即“问”胸痛的特点、“看”心电图变化、“查”心肌损伤标志。另外,将临床与病理、生理、诊断学知识纵向串联讲解,将各类冠心病的临床表现横向对照并联讲解,构建从基础到临床的完整知识体系。

4.3 案例分析法

案例分析紧密结合临床实际,将复杂的知识点寓教于生动形象的现实,增加了学习的趣味性和主动性[10]。由于学时有限,案例不宜过多过滥,必须精选。要把握以下原则:(1)真实性。案例必须选自真实病例,虚构病例常与临床实际有一定偏差,情节常难以经得起推敲,在讨论时可能难以自圆其说甚至自相矛盾,从而失去严肃性和可信度。但真实性并不排斥对部分内容加工修饰以使其更具教育意义。(2)代表性。案例必须典型,能代表一类疾病的主要表现,可举一反三,由本例总结出的基本原则具有普遍意义,可推广用于其他案例。(3)综合性。案例不能过于简单,要能够涵盖疾病的发生发展过程,体现一类疾病临床知识的集成,具有一定的深度和广度,具有进行诊断与鉴别诊断的内容。(4)启发性。案例应有助于对临床思维能力的训练。案例必须条理清晰,层次分明,内容完整,按实际诊疗过程顺次展开。帮助学生掌握临床工作的程序和规律,引导学生主动搜集资料,启发学生进行总结、归纳、推理、分析和鉴别。我们在动脉硬化一节中选择“发生在Framingham小镇的故事”作为教学案例,通过介绍Framingham心血管病流行病学研究,使学生在聆听故事的过程中掌握动脉硬化的主要危险因素和防治措施,了解临床研究的基本方法[11]。在急性ST段抬高型心肌梗死一节中,我们选择真实病例“命悬一线的急性胸痛”作为教学案例。结合问题导向及分组讨论推演临床诊疗过程,与实际临床处理过程比对。最后总结提炼出重要知识点,使学生在实际临床诊疗过程中体验获得感和成就感。

4.4 讨论教学法

讨论教学法可增强学生的主动性与参与度。我们将讨论教学法与其他教学法融合,在问题导向中讨论,在案例分析中讨论,在课堂讲授中讨论。在讨论时要注意以学生既往已掌握的知识为基础,不能超出学生的知识能力范围,否则会使学生难以参与并丧失兴趣;还要注意引导使学生发言不能偏离主题。

5 教学过程

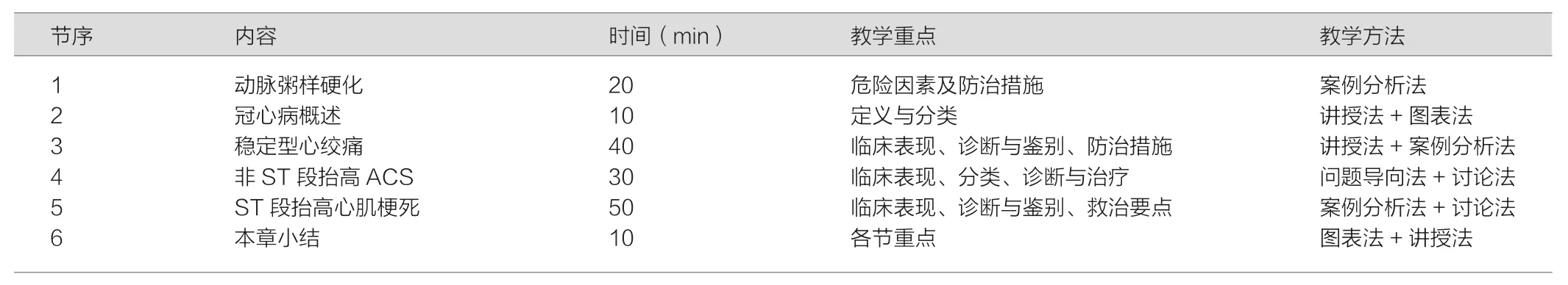

根据大纲要求,本章课堂讲授160分钟。各节教学内容时间安排、教学重点及教学方法如表1。

导入新课时先简单回顾人类历史中流行病的变迁,继而提出动脉粥样硬化是当代流行病的概念,以故事形式引入Framingham研究案例,介绍研究背景、方法、过程与结果,阐明动脉粥样硬化的主要危险因素及防治措施。使学生在案例中学习临床知识,理解临床工作与医学研究的关系。在讲授冠心病概述时强调冠心病是动脉粥样硬化类疾病在心脏的具体表现,通过病理图片介绍斑块的不同类型导致不同结果,以图表法演示病理学与临床分类的因果关系,加深学生对冠心病定义与分类的理解。

表1 内科学第五章冠心病教学计划表

在讲授稳定型心绞痛时,重点分析心绞痛的症状学特点并与诊断学相呼应,强调心绞痛在部位、性质、程度、持续时间、缓解方式各方面的特征,再通过典型病例强化知识点。在讲授非ST抬高ACS时,通过问题导向与稳定性冠心病进行对照,可提出以下问题:病理上稳定斑块与不稳定斑块有何区别,各导致什么临床结果?稳定型冠心病向不稳定转化在临床上出现哪些变化?先分组讨论,再总结归纳。然后,通过问题“如何稳定病变和病情”导入NSTEACS治疗的教学过程。

急性ST抬高心肌梗死是教学重中之重,重点考点较多。必须教会学生抓住临床要点,早期识别,正确救治。导入典型病例“命悬一线的急性胸痛”,要求学生总结病史特点,然后以递进的方式顺次提问:优选哪种检查?心电图特点?初步诊断?诊断依据?导致病情恶化的并发症有哪些?如何救治?随问题的推进逐步展示实际临床诊疗过程。这样,将教学要点融合于典型病例中,通过教学互动和实际操作加深学生的认识和理解。

最后,将本章重点与考点内容进行总结,结合文字、图表和口诀强化记忆。课后思考题紧密结合执业医师考试和硕士研究生入学考试。

6 教学反思

《中国本科医学教育标准—临床医学专业》提出课程改革“必须”体现加强基础、培养能力、注重素质和发展个性的原则,“应当”确保课程计划和教学方法能够激发、培养和支持学生自主学习[12-13]。这就要求在教学理念上向以学生为中心转化;在教学设计上以培养学生临床分析能力和实践技能为目标;在教学过程中充分发挥学生的主动性,培养学生良好的学习习惯和逻辑思维方式。本说课设计突出以学为主体、以问题为导向、以小组讨论增加学生的主动性和参与度、以案例分析和故事叙述增加趣味性、以图表和口诀促进理解和记忆,这是对课程改革的有益尝试,在初步的教学实践中也取得了良好的效果,提供了可借鉴的样本。

课程改革是连续深化的过程,本说课设计有待于在进一步教学实践中发现不足,逐步完善,这也是下一步我们教学研究的方向之一。