界·非界—陶瓷艺术的传统与现代

2019-06-21何鹏飞

何鹏飞

(青岛科技大学,山东青岛市,266000)

现今陶瓷艺术(不包括以机械创造为主的产品)创作主体集中体现在两类人群身上:一、以学院体系为代表的当代陶瓷艺术从业者;二、以窑口作为品牌的的传统陶瓷艺术从业者。这两种分类不是笔者有意为之,而是这两类从业者互相不理解的自我归属:“我是做现代的,产区陶瓷艺术从业者过时、守旧,并刻意规避传统造型”和“我是做传统的,当代陶瓷艺术从业者是在‘瞎胡闹’,更注重复原以往经验的外形”。这种强烈的归属感使笔者不得不引发思考:传统与现代的概念界限在哪里?或者传统和现代在陶瓷艺术的本体属性及生命代码上是否根本就没有界限?

1 心理概念上的传统与现代

上世纪80年代中国受到西方艺术体系的影响,在国内陶瓷艺术领域发生了变革。这种革命甚至打着反传统的旗号进行,经历了四十年从狂热反叛到冷静思考的沉淀发展,虽然现代陶艺从业者开始思考植根于传统的中国现代陶艺,但从心理上还是与传统陶艺有着不可逾越的隔阂。

传统陶瓷据考古验证,在距今7000-8000年的新石器早期的江西省万年仙人洞,就已经发现了我国最早的陶器。其后从史前的彩陶、黑陶至奴隶社会的白陶、硬质釉陶、封建社会的青白瓷单色釉瓷和彩绘瓷,直到上世纪80年代中国受到西方艺术体系的影响,在国内陶瓷艺术领域发生了变革。在这条极其漫长的道路中,思想的变化、技术的革新推动着创作主体,创作场域及外在造型、色彩的转化,其中本民族发展自身变化统一,也有异域文化的融合吸收。在历代所创造的陶瓷器上,自然的留下了象征着特定历史阶段社会文明的烙印。而中国现代陶艺的概念是受到西方艺术或西方陶瓷艺术影响,引起思想的解放、新技术的出现、陶瓷形态、创作者及创作场域的变化。从逻辑链条上讲现代陶艺根本属性服从于中国历史朝代及不同思想阶段更替的语境之中;换言之,再过若干年后现代陶艺也可纳入若干年后传统的概念;或者只是存在历史层面,若干年后所指的传统依然是当下指的传统,但当下的现代陶艺只是一个类似于“印象派”“野兽派”的代名词,若干年后的陶瓷艺术发展方向是一个未知的选项,是否会像唐代的“丰满华贵”,转向宋那样的“绚烂至极归于平淡”,不得而知。但笔者认为事物发展的规律在历史的发展中循环前进的。在整个陶瓷艺术历程中,传统与现代的都是其中的一部分,是属于极其常规的历史文化发展。在此,笔者的意图不是想混淆传统和现代的概念,只是试图突破当下“不识庐山真面目庐山”的困境,改变片面和局部认知的传统和现代,从陶瓷史整体的视野中冷静看待其本质属性,从心理上消解过分割裂传统与现代的语境。

图1 哥窑八方贯耳扁瓶(宋)故宫博物院藏

图2 史蒂文作品

图3 彼得·沃克斯作品

2 基因—“物”本“体”

艺术呈现有不同的感官分类,与人类文字相似,是为了某种情感的传达或交流而存在,语言的生命代码随着不同的体系而转移。如视觉艺术需要材料的参与和在场形成可视性语言,听觉艺术需要乐器或清唱发出的可听性语言等等,如此才能完成不同体系的呈现。之所以视觉艺术需要材料的到场与参与,是因为人类要借助材料的“物性”来“说话”。那在选择材料上,关照材料的本体物性就是视觉艺术开展的一个重要前提。

陶瓷艺术在常规语境下归属于视觉艺术体系,人类借助陶瓷材料的情感传达及现有的认知来自于它独特材料本身的基因,同时也是创作中重要的文化元素和精神隐喻。陶瓷艺术在传统与现代的形态上确实存在巨大的差异性,但笔者认为传统和现代陶瓷艺术生命代码和本体物性是一致的。也就是说这种独特的基因是构成陶瓷艺术的生命代码,无论是传统还是现代。而陶瓷艺术的本体是一种“材料”艺术,它不同于其它艺术种类。例如同为中国传统艺术的漆画,在漆画艺术构建过程的初期,所使用的材料就已经是漆的本体。而陶瓷艺术在构建的过程中使用的材料是泥土、矿物合成(烧制完成后的釉)、水和火,经过创作者的构建,才能得到陶瓷这一材料。换言之陶瓷艺术是经过其他“材料”合成并转移得来的一种“材料” 艺术。此时我们要理解和关照陶瓷本体的“物性”取决于泥土、釉料、水与火—陶瓷艺术的生命代码,是这些代码成就其艺术的生命,现代陶瓷不管外在形式上怎样的五花八门,但总逾越不了自己的生命基因,否则将失去陶瓷艺术的意义。

3 表达—“物”自“鸣”

“斧成石亡”“庙成石显”是海德格尔关于“物性”有一个非常经典的揭示。展现“物性”是视觉艺术的本质,无华之美、朴素之美是“物性”生命本体的构建,无华为事物的静寂之音,叩物之声而物自鸣。所以不是外界强加于物的声音,而是物自身之音。无华与浮华造成了事物显现的真假维度,前者处于隐匿状态,但却持续在解蔽中,后者作为彰显,却成为真正的遮蔽。在此笔者也非常认同《韩非子·喻老篇》中“象牙楮叶”的批判性。

宋人有为其君以象为楮叶者,三年而成,丰杀茎柯,毫芒繁泽,乱之楮叶之中而不可别也。此人遂以功食禄于宋邦。列子闻之曰:“使天地三年而成一叶,则物之有叶者寡矣。”故不乘天地之资,而载一人之身;不随道理之数,而学一人之智,此皆一叶之行也。

三年雕出一片能以假乱真的叶子,若把其作为一种绝妙的工艺品来看,未尝不可加以奖励。但磨灭自然属性的创造是对材料极其不尊重的一种行为,主线表达“以假乱真的叶子形象”已经脱离了和消解了象牙本身的生命代码,此时象牙这种材料在这个语境下就失去了本体的意义。“象牙楮叶”批判性的描述,其根本上是在刻画中国人对待自然的态度——崇尚,赞美,回归。

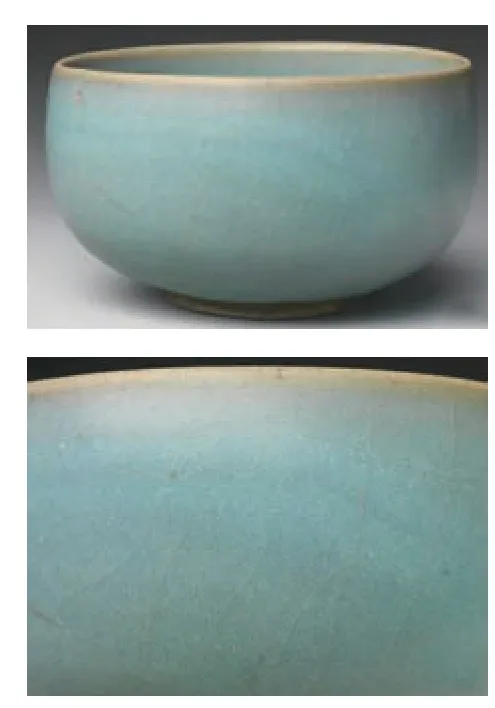

图4 钧窑(宋)大都会博物馆藏

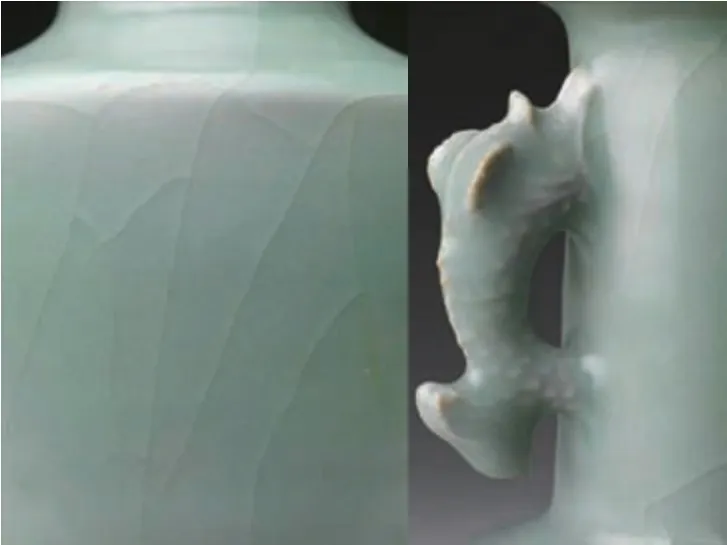

图5 龙泉双耳瓶(宋)大都会博物馆藏

图6 龙泉双耳瓶细节

图7 让-弗朗索瓦·富尤作品

这种态度在陶瓷器物上体现的尤为深刻,如哥窑八方贯耳扁瓶(图1)的开片是物性本体的呈现,但不妨再看看史蒂文现代陶艺作品(图2),两者从形态上、场域上似乎绝不会和传统发生勾连的,但从工艺的角度解析史蒂文作品是依靠泥土干燥和烧成过程中的收缩性(膨胀系数)产生的裂纹,从而形成陶瓷艺术中独有的生命代码;而哥窑是依靠釉料与泥土之间的膨胀系数不一产生开片所构建出生命本体。一个是泥土与泥土之间,一个是泥土与釉料之间,是自然造就的艺术,是“自然”的关辉链接了超越时空的传统和现代,两者之间依附并顺应“自然”相互对话,让“泥土与釉料”作为代言人诉说情感的种种。

美国陶艺家彼得·沃克斯是现代陶艺里绕不开一个人,被界定为现代陶艺史的启始。源于1954年彼得·沃克斯发现了泥土自身的表情(图3),这对整个陶瓷历史来说是一件石破天惊的大事,这也是现代陶艺从业者经常将“泥性”放在嘴边的原因。但这件大事其实归根到底与传统一样仍然是陶瓷艺术“物性”“自身”的述说,只不过从外在来看传统重的是可见的“釉”,隐藏了“泥土”,但并不代表没有泥土“物性”的呈现(陶瓷釉的开片是和泥土共同作用的结果)。地域的差异形成不同的泥土“物性”,如钧窑(图4)胎土含铜,所以在釉薄处会出现暖色,与釉的冷灰色形成对比,使得器物稳重典雅。

青釉—半透明半乳浊性的“物性”—在中国乃至东方文化中占有重要的地位,如龙泉双耳瓶(图5-6),而法国现代陶艺家让-弗朗索瓦·富尤同样演绎着对青釉的表述(图7)。青釉 “物性”的话语在釉薄处露胎,釉厚处积出深邃的色彩,富有灵动变化,为了更大程度上发挥青釉“物性”需纯净的含铁量底胎色、凹凸不平的造型。很显然传统和现代的一静一动,都以契约般的精神共同顺应、守护着青釉的“物性”。在此说明半透明半乳浊只是青釉物性的其中之一,例如它的色彩(天青、天蓝、粉青、虾青等)、肌理(气泡、梨皮等)、纹饰开片(爪蟹纹、蝉翼纹、冰裂纹等)、光泽(葆光内蕴、哑光、贼光等)等等。

综上,“物”自“鸣”是传统和现代陶瓷艺术表达的唯一途径,顺自然,夺天工的思想是对话,融合的。

4 灵魂—艺术精神

艺术的表达要服从“物性”的显现,只是这些生命代码是组成艺术表达的“字和词语”,要造成“优美的句子”“深刻的文章”,需要创作主体(人)的良好审美素养、对生命代码的理解及敏锐的感受力。

传统陶瓷艺术在现今的框架里归属于工艺美术,似乎和现代陶瓷艺术拉开了距离。但现代陶艺从业者时常赞叹传统陶瓷艺术,而这种赞叹大多数不在于市场价值的体现,而是从审美需求,提高眼界的角度进行并收藏,甚至是残片。彩陶之简朴,汉陶之雄壮,晋瓷之玄远,唐瓷之显贵,宋瓷之雅逸等等由内而外的散发出美的意蕴、美的韵律,无不在体现陶瓷艺术的高深与玄妙。学习传统优秀文化,其最终的目的是在创作的进程中,不断物化和浓缩中国乃至东方文化特有的意蕴、内涵、品位和美感,铸造本土陶瓷艺术的灵魂。我们很认同传统陶瓷艺术具备“意蕴”、“内涵”“品位”和“美感”的“灵魂”,这不正是现代陶艺的终极追求?传统到现代的“精神”的变化可能只是从传统集体意识的“器以载道”到现代独立思考的 “个人表达”而已。前面论述龙泉双耳瓶及让-弗朗索瓦·富尤作品,前者静态凸显中国“礼”的文化韵味,后者泥土的解放使作品富有动感。不同的场域碰撞出不同的韵味,一静一动却勾连着相同的物”自“鸣”,但两者最终表达的都是“富有情感”的艺术本质。

5 结语

从传统和现代的心理概念、“物”本“体”、“物”自“鸣”,再到艺术精神,论述了陶瓷艺术是什么的基本观点,这些观点勾连了传统与现代的纽带,从本质上打破了两者之间不可逾越的鸿沟。这种跨越时空,跨越场域的对话,对于创作主体而言都需要文学,诗歌,哲学的滋养,传统陶瓷艺术虽是以工匠的身体带入,但体现的主流艺术精神则是文人的介入。

总之,我们需要用联系的眼光看传统和现代,虽现代陶艺在外观上表现比传统更加开放、自由,但其艺术本质是一致的。