加压训练在体育应用时的禁忌与风险防范

2019-06-20瞿超艺徐旻霄王中玮吴赵昭崔书强董亚南赵杰修

瞿超艺,覃 飞,徐旻霄,王中玮,吴赵昭,崔书强,董亚南,赵杰修*

加压训练是指通过加压装置对肢体近端的适度压迫,限制血流量,造成肢体远端相对缺血,同时配合进行较小强度运动的一种训练方法(徐飞 等,2013;Pope et al.,2013;Slysz et al.,2016)。因具有形式多样、强度较小、效率较高、易于操作和相对安全的特点(徐飞 等,2013;于亮 等,2016;Manini et al.,2009),在运动健身,竞技训练,老年康复等领域有着较好的应用。有研究表明,系统的加压训练能够造成肢体远端出现静脉池效应,诱发肌细胞体积增大,增加促合成类激素的分泌,激活雷帕霉素靶蛋白信号通路的活性,增强肌肉合成反应,促进肌肉体积增大(胡珊 等,2015;于亮 等,2016;魏佳 等,2019a;Poveda et al.,2017;Yamanaka et al.,2012)。同时系统的加压训练也能够强化神经肌肉的协调能力,提高运动单位的募集与动员,优化增强肌肉力量(Abe et al.,2006;Ozaki et al.,2011;Poveda et al.,2017;Yamanaka et al.,2012)。在加压训练中多种作用机制会影响其对肌肉的作用效果,因此需要综合考虑血液动力、代谢激素、合成通路、神经协调等多方面机制因素的作用。

加压训练对机体的影响与作用已得到证实(盛菁菁 等,2019;魏佳 等,2019a;吴旸 等,2019b),加压训练也被广泛地应用于实践中,但目前国内鲜见关于加压训练中相关参与风险、禁忌症、使用安全建议等的综述研究。因此,本研究通过总结国内外关于加压训练中的相关风险与安全建议等内容,筛除加压训练应用中有可能出现风险的方法,并提出了不同人群进行加压训练的建议和选择策略。

1 加压训练的潜在风险与禁忌症

1.1 加压训练的可能风险

1.1.1 血管血液方面的潜在风险

在进行加压训练时,长期的加压压力过大、加压带捆绑过紧、加压时间过长,都可能会造成血管持续受压,致使血流不畅,导致被压迫组织的静脉血液回流受阻,血液淤积于小静脉和毛细血管,造成淤血的出现,组织呈暗紫红色,可能会伴有水肿(Loenneke et al.,2011;Nakajima et al.,2006)。

进行加压训练时长期过大的加压剪切力施加,可造成血流状态的不规则改变,导致对血管施加的压力过高,出现涡流的概率增加,血流速度变缓引起血液轴流流动不明显,血小板可离开轴流进入边流,增加了与血管内膜接触的机会,血小板粘附在内膜上的可能性必将增加,进而促使凝血酶和凝血因子浓度升高,增加了血液凝固性(Loenneke et al.,2011;William et al.,2017)。

长期过大的加压压力会冲击血管壁,也可能导致体弱人群血管壁内皮细胞坏死脱落,内皮下胶原暴露激活凝血系统,并且由于静脉壁薄,静脉血粘性也较大,容易受压,从而可能引起静脉血栓的形成,严重时可能导致血栓性静脉炎(Loenneke et al.,2011;Nakajima et al.,2006)。

1.1.2 心肺方面的潜在风险

在进行加压训练时,当长期的加压压力超过机体承受范围时,体弱人群形成血栓的可能风险增加,进而易阻塞血管腔导致血管受压闭塞,相对可增加了肺栓塞,心肌梗死等病变的风险(Loenneke et al.,2011;Nakajima et al.,2006;William et al.,2017)。

不当的加压训练方案使用可能会造成机体总外周阻力的增加,引起机体有效血容量的减少,每搏输出量降低,血压进行性下降,表现出心率(HR)加快、呼吸加快、面色苍白、出冷汗等全身性反应(Loenneke et al.,2011;William et al.,2017)。

1.1.3 神经感觉方面的潜在风险

由于皮下组织较少,进行加压训练过程中加压带捆绑过紧、加压压力过大、加压部位不当、持续时间过长等原因,导致加压带下方的神经纤维束受到的刺激超过一定限度,可能会出现神经组织缺血缺氧,引起神经麻痹,感觉神经和运动神经传导速度减慢,肢体出现短暂的麻木症状,严重者因脑供血不足可引起晕厥现象(Hernandez et al.,2018;Loenneke et al.,2011)。

1.2 加压训练的禁忌症

一般运动的禁忌症比较广泛,例如,疾病史(心脑血管疾病、血液性疾病、运动系统疾病、内分泌系统疾病、神经系统疾病、急性病、慢性病急性发作、外伤疾病等)、不受控制的糖尿病、脱水、无法进行体力活动、服用药物等多种症状或情况。而加压训练的禁忌症范围相对较小,主要包括以下5个方面:1)血管血液方面:有周围血管疾病、肢体深静脉血栓、血栓性静脉炎、血栓闭塞性脉管炎、抗磷脂抗体综合征、血栓病等;2)心肺方面:心力衰竭、心肌梗死、心绞痛、心肌炎、肺水肿、肺栓塞、肺梗死等;3)神经感觉方面:周围神经损伤、感觉神经损伤、神经感觉功能障碍等;4)肢体皮肤方面:肢体畸形者、皮炎、坏疽和近期皮肤移植者等;5)其他方面:对加压材料,加压压力过敏、孕妇等(Christopher et al.,2018;Hernandez et al.,2018;Loenneke et al.,2011;Nakajima et al.,2006,2011)。

有以上症状或情况的人群不宜进行加压训练。对于无上述禁忌症的人群,如长期卧床不起、运动系统功能不健全、活动能力受限、以及无法负担传统运动相应负荷的人群和运动员人群而言,加压训练则是一个很好的选择(Christopher et al.,2018;Nakajima et al.,2011)。因此,一般运动与加压训练的禁忌症并不相适应,需要对加压训练的禁忌症进行具体的筛选与排除。

1.3 风险与禁忌症的筛除

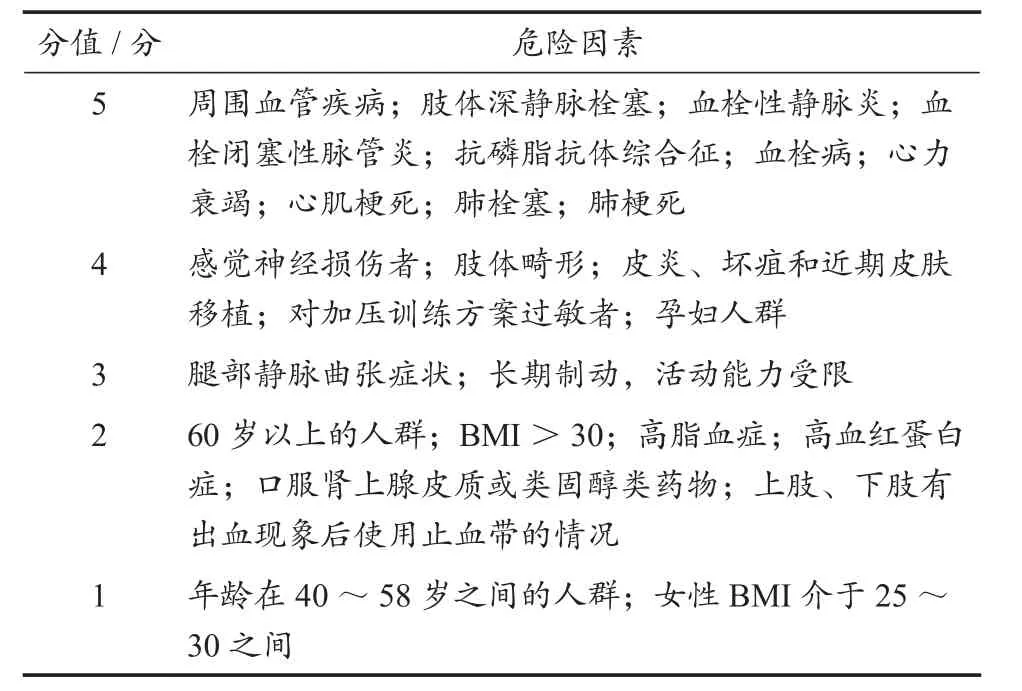

针对加压训练过程中可能带来的风险与其相应的禁忌症,为了确定参与者在加压训练期间的风险水平与可参加情况,有研究提出了一种计分制度,实施者根据每位参与者进行加压训练时的可能禁忌症的数量和严重程度,给每位参与者打分(Nakajima et al.,2011)(表1)。根据参与者的具体情况,分数得分越高,风险越大。对应5分、4分的人群应避免使用加压训练;3分、2分的人群需咨询医生,进行医学检查通过之后,在专业人员的监督下酌情进行;1分的人群能够进行加压训练,也需专业人员密切监督。

表1 进行加压训练前所需考虑的危险因素分值表(Christopher et al.,2018;Nakajima et al.,2011)Table 1 Risk Factor Scores Considered before Performing KAATSU Training

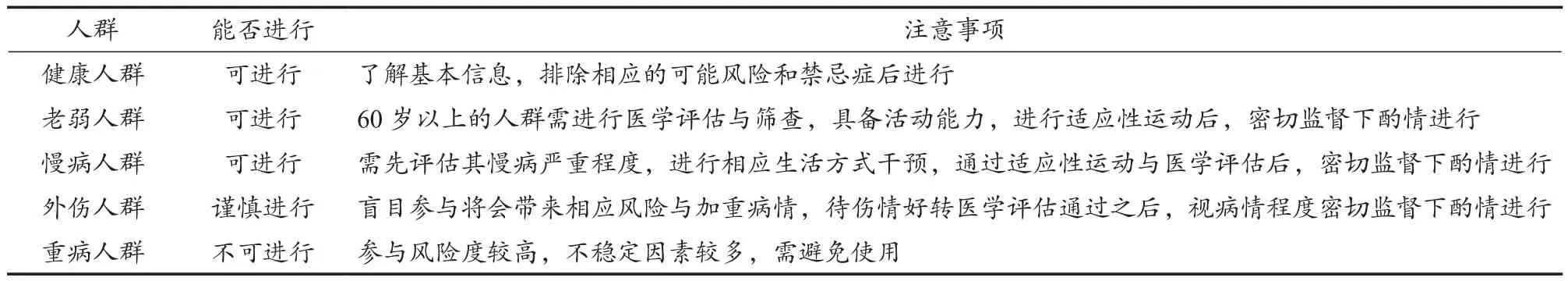

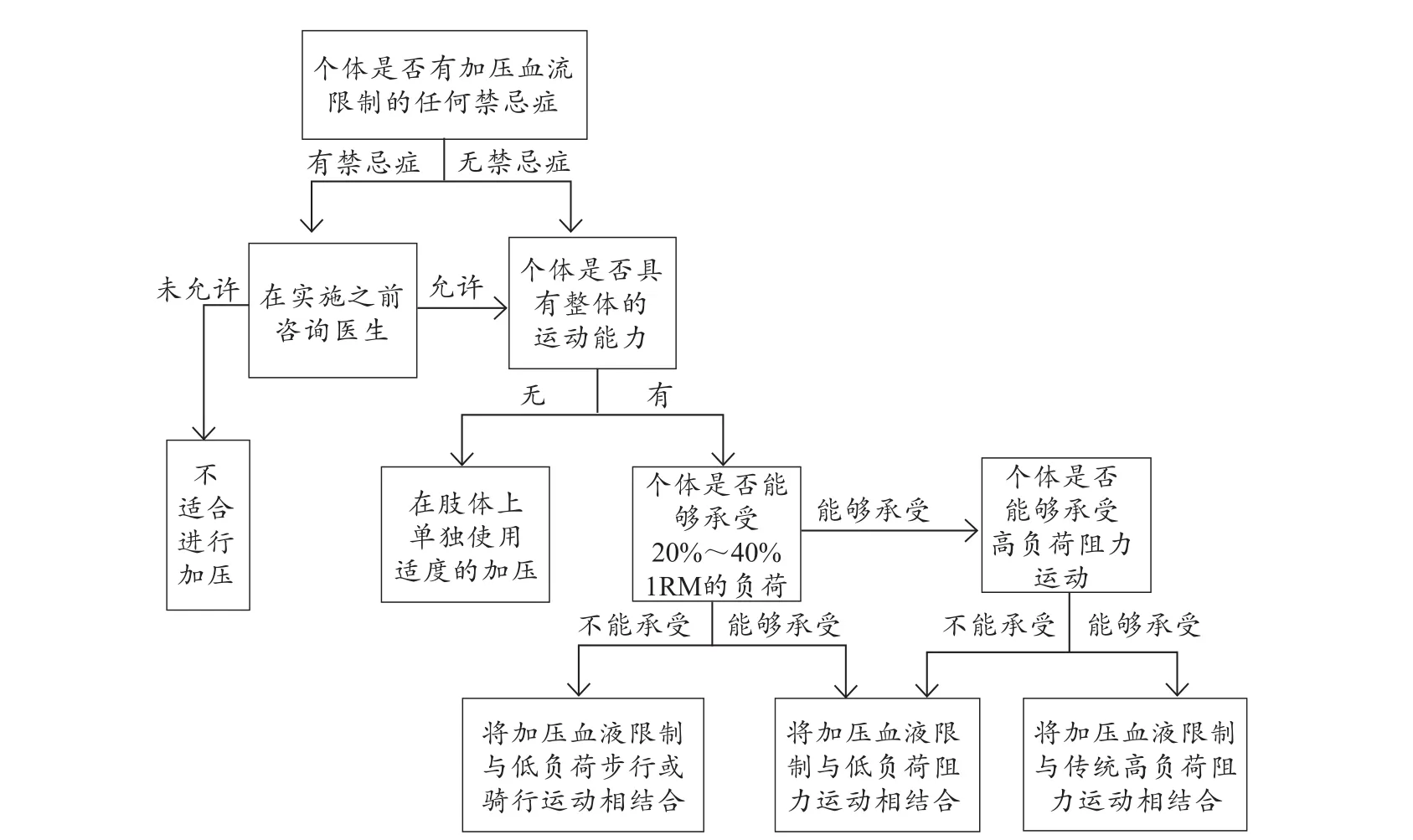

如表2所示,通过排除进行加压训练的相应风险与禁忌症后,本研究针对不同的人群能否进行加压训练,以及不同人群在选择加压训练时的相应注意事项进行了总结。不同人群在选择加压训练时,应遵循一定的实施策略,按照个体的实际情况酌情选择符合自身特点的加压训练方案(图1)。

表2 针对不同人群参加加压训练的相应建议Table 2 Suggestions on Different People Participate in KAATSU Training

图1 选择加压训练的策略流程图(Scott et al.,2015)Figure 1. Strategy Flow Chart of Choosing KAATSU Training

2 加压训练在应用中的注意事项

2.1 加压带的材质与加压部位

作为加压训练中施加压力的载体,加压带需要具有高弹性、强收缩性、抗撕裂能力高、耐磨性强等特点(佐藤义昭,2011,2015,2016)。由于常规的布条材质不具有较强的弹性与收缩性,弹力带材质不具有较强的抗撕裂能力与耐磨性,因此,一般加压带材质的大部分为氯丁橡胶、聚氨酯等。加压训练主要通过扎紧近端肢体限制肢体远端的血流量,上肢加压带捆绑的部位为上臂上1/3处附近,下肢为大腿上1/3处附近(佐藤义昭,2011,2015,2016)。在加压训练过程中,需将加压带平整地缠绕在需加压的部位,避免加压带捆绑不平与过紧,减少相应的风险。佩戴加压带的过程应保证体感舒适,不会限制训练者完成所需的运动方案。皮肤对橡胶材料过敏者应禁止使用加压训练,在加压训练中,应注意皮肤的清洁保护,避免皮肤感染和压伤。

2.2 加压带的长度与宽度

加压训练中如使用加压带的长度/宽度不适当将可能造成神经受压,引起肢体麻木和神经传导速度减慢等不良反应(Christopher et al.,2018)。一般加压止血带的长度是肢体扎紧部位外周长度的两倍以上,而用于加压训练的加压带长度则需要根据使用者扎紧部位的外周长度确定,加压带长度只要大于扎紧部位的外周长度即可,加压带的宽度则根据扎紧部位的松紧程度合适与否来确定(佐藤义昭,2011,2015,2016;Loenneke et al.,2013)。一般手臂用加压带的长度为50~90 cm左右,宽度为3~5 cm左右,腿部用加压带的长度为90~175 cm左右,宽度为5~18 cm左右(魏佳 等,2019b;佐藤义昭,2015;Loenneke et al.,2013)。除此之外,加压带长度/宽度的选择也需要根据参与者的适应情况进行相应的调整。在加压训练中应保证加压带长度/宽度合适,妥善固定加压带,防止其下滑造成危险。

2.3 加压带的加压压力

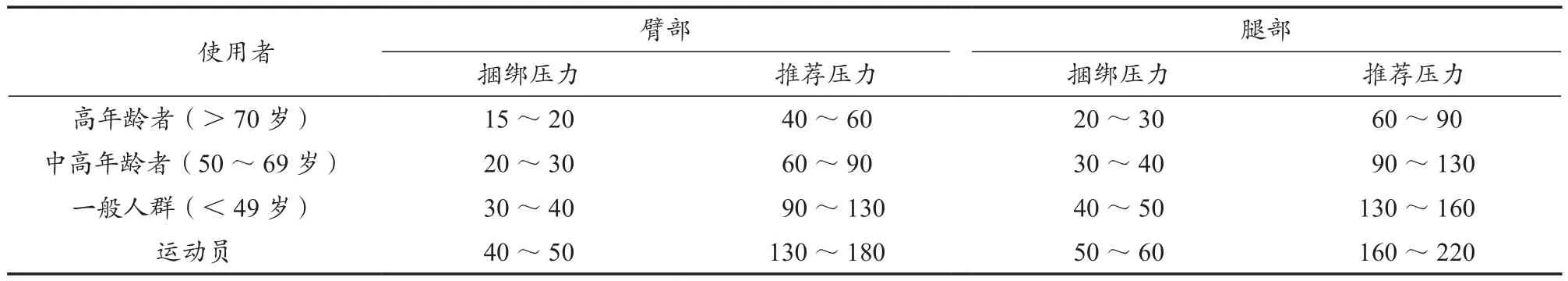

不适当的加压压力是加压训练造成相应风险的主要原因之一,因此,选择合适的加压压力对于加压训练的安全应用十分重要。加压压力的选择受到使用人群年龄、血流限制部位、运动水平等因素的影响(魏佳 等,2019;佐藤义昭,2015),有研究针对不同年龄、不同人群、不同部位对其所用加压压力进行了推荐总结(表3),为加压训练中加压压力的选择提供了参考。

表3 对不同年龄、人群、血流限制部位进行加压训练时的推荐压力(佐藤义昭,2016)Table 3 Recommended Pressure for KAATSU Training at Different Ages,Different Populations and Different Parts of the Body Populations mmHg

针对皮下脂肪较厚或肌肉较发达的人群,正常的加压压力效果可能不明显,需要适当增加压力才能达到加压效果。另外,在进行全身加压训练时,顺序一般为先对手臂加压,再对腿部加压。对于体弱人群若双侧肢体同时进行加压训练时,应先松解一侧肢体,缓慢降压,压力降至一半时,停留1 min左右,再逐渐解压完毕,之后再解压另一侧肢体,使机体有代偿适应过程,避免由于解压速度过快所带来的不良反应。通过加压与解压的互换可以进行放松活动,可能有助于增强血管弹性(佐藤义昭,2015,2016)。

2.4 加压训练的负荷重量与运动频率

推荐将加压训练负荷重量设定为20%~40% 1RM/MVC(仅一次举起的最大重量/最大自主收缩力量)(魏佳等,2019b;Scott et al.,2015)。当使用者HR和血压出现急剧下降、面色苍白、主诉非常不适时,则应立即解压。临床人群与普通人群每周可进行2~3次加压训练,运动人群除了正常的高负荷运动训练外,每周可配合进行2~4次加压训练,在1天当中可进行1~2次加压训练(Lambert et al.,2018)。

2.5 运动次数与间隔时间

在进行加压训练过程中,每一组完成的数量会因负荷重量和加压压力的不同而出现较大差异,例如,用30%~40% 1RM负荷重量,第1组应至少完成20次,每1组训练都要求尽力完成,一般可为3~4组,每组15~20次左右。一般加压训练的训练量可为45~80次(分4~5组完成)(魏佳 等,2019b;Scott et al.,2015)。在加压过程中确保机体血压正常(95~160 mmHg),避免过长时间的加压训练,建议每次加压总时间上肢为10~15 min,下肢为15~20 min(Scott et al.,2015)。密切控制加压训练的使用时间,一天中的多次加压训练和每组之间的加压训练都需要一定的间隔时间。一天进行多次加压训练时每次训练期间需间隔6 h以上,加压训练时组间间歇时间为30~60 s,建议上肢加压训练的间隔时间为10~20 s(理想为15 s),下肢加压训练的间隔时间为25~35 s(理想为30 s)(Lambert et al.,2018;Scott et al.,2015)。

2.6 适应性检查

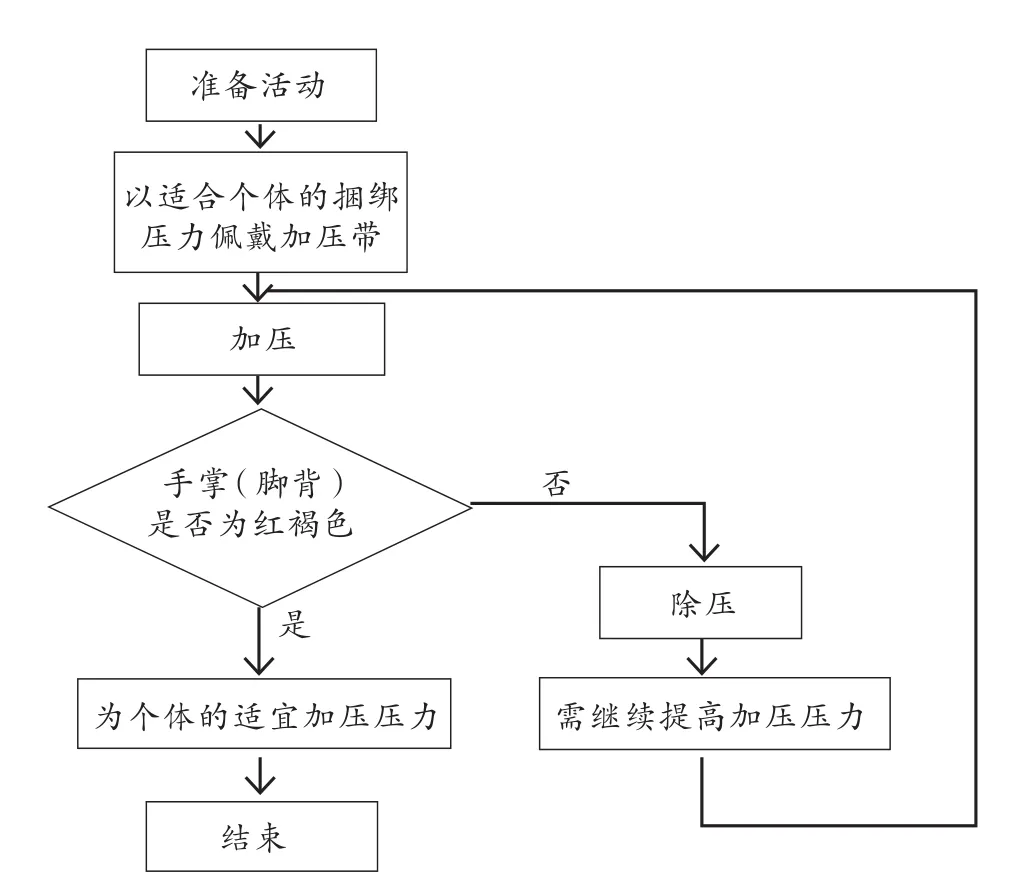

考虑到个体差异和对加压压力敏感程度的不同,在进行加压训练前需先进行个体适宜加压压力的测量(图2)。个体适宜的加压压力与性别、年龄、身体状况、锻炼情况等众多因素有关,范围一般为50~220 mmHg左右,压力大小并不固定,可随着机体加压训练的进行出现适应性增加(佐藤义昭,2015,2016)。通过测量得到符合个体自身情况的适宜加压压力之后,再进行之后的加压训练。

图2 测量个体适宜加压压力的步骤(佐藤义昭,2016)Figure 2. Steps to Measure of an Individual’s Suitable KAATSU Training Pressure

同时也可进行适应性的加压训练,从较低的加压压力开始逐步提高,并且反复进行小范围加压和除压,在此过程中不断强化适应能力。当使用者手掌(脚背)变为红色甚至是红褐色时,此时的加压压力为适宜压力;当使用者手掌变为粉红色时,此时的加压压力低于适宜压力;当使用者的手掌变为紫色时,说明处于即将阻止血液流动的状态,加压压力过大;当使用者的手掌变为白色时,说明处于血液流动的中止状态,需快速解压恢复。基于手掌(脚背)颜色进行加压压力判断的方法与使用者人种无关,该方法有一定可行性。

3 结论

1) 通过筛查相应禁忌症,排除相应风险的安全性评估之后,才能进行加压训练。

2)进行加压训练时,需注意个体差异,调整合适的加压部位与加压带长度宽度,选择适宜加压压力,控制强度与时间,配备相应的监督,从而使其更好的应用于运动实践。