民营企业行贿犯罪的特征与成因分析

2019-06-17

行贿犯罪是现代社会久治不愈的顽疾,也是现阶段我国民营企业家腐败犯罪的主要形态,并呈现出刑罚处罚相对较轻、案发环节分布广泛与犯罪潜伏期较长等典型特征。立于宏观、中观和微观多元视角解释民营企业家行贿犯罪的典型特征,不仅有助于深刻认识和全面把握民营企业行贿犯罪多发频发的诱因,而且更是寻求科学治理对策的前提和基础。同时,传统反腐败理论与实践,主要聚焦于国家机关和国有企业,民营企业腐败治理成为被遗忘的角落。深入研究民营企业行贿犯罪的特征与成因,无论是基于保障民营企业健康发展,还是出于推动全面反腐的深入开展都势在必行。

一、问题的提出

长期以来,在反腐败理论与实践中均将惩治与预防腐败的目光聚焦于国家机关和国有企业,民营企业腐败治理成为被遗忘的角落。同时,在贿赂犯罪的治理方面,对受贿的重视程度又远超行贿。以商业贿赂为例,在其背后的社会结构中,国家机关掌握权力资源而处于强势支配地位,与之相反,以行贿方姿态出现的民营企业常常被认为处于弱势的受支配地位,由此形成了“重受贿轻行贿”的社会心理格局。

事实上,对民营企业腐败犯罪的危害性不容小觑①,“对私营部门而言,腐败就等于榨取,其对企业发展的损害远大于税捐等合法手段”[1](P603);同时,公共领域与私营领域的腐败相互关联互为因果,两者之间存在明显的伴生关系:在企业家行贿犯罪的背后,往往潜藏着公权的庇护,而在政府官员贪腐犯罪的背后,又常常有企业家利益输送的推波助澜[2](P75),只有协调推进公共领域与私营领域的腐败,才能保障全面反腐向纵深发展。

北京师范大学中国企业家犯罪预防研究中心 (以下简称 “中心”)发布的国内首份《2014—2018企业家腐败犯罪报告》②(下称《报告》)显示:民营企业家腐败犯罪处于高位运行,五年间民营企业家触犯的腐败罪名占其触犯的罪名总数的30.7%,并且腐败犯罪的罪名范围在扩张,2014年、2015年民营企业家触犯的腐败罪名均为8个,2016年为12个,2017年为15个,2018年为15个。其中,单位行贿罪和行贿罪历年均处于民营企业腐败犯罪高频罪名之列[3](P54)。大量鲜活的司法实践也表明,在商业贿赂中,行贿犯罪几乎成为民营企业家的“专属罪名”③。这无时无刻不在提醒着我们:深入研究民营企业行贿犯罪问题及其治理策略,无论是基于保障民营企业健康发展,还是出于科学反腐、全面反腐败斗争的现实需要都已经是势在必行。

本文主要依据《报告》所揭示的事实,着重分析民营企业行贿犯罪的特征,并基于多视角分析揭示其主要成因,以此为进一步提出相应的对策建议提供事实依据和理论参考。

二、民营企业家行贿犯罪的主要特征

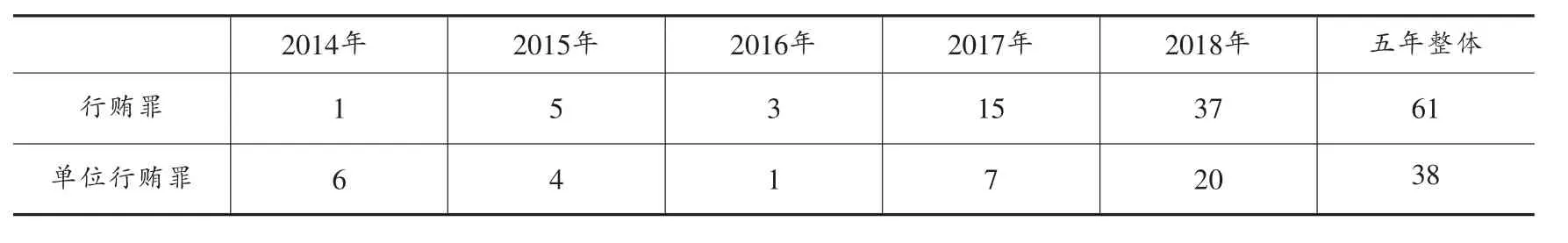

行贿犯罪与国家工作人员腐败犯罪之间往往具有伴生关系,且囿于资源配置不合理等诸多因素,民营企业家是重大行贿犯罪的“高发人群”。本文选取行贿罪和单位行贿罪两个民营企业家腐败犯罪中的最高频罪名作为分析对象,呈现民营企业行贿犯罪的趋势、刑罚适用、案发环节分布、犯罪潜伏期分布等特征,以此为正确认识民营企业家腐败犯罪的现状、深刻把握民营企业家腐败的成因,并进而为形成公共领域与非公领域反腐败应当在国家层面统一规划、协调推进的政策构想提供事实依据。

(一)民营企业家行贿犯罪的趋势特征

将表1和表2对比后我们发现:一方面,五年间单位行贿罪呈现直线上升趋势,而行贿罪却保持相对稳定。《报告》显示,单位行贿罪在民营企业家腐败犯罪中所占比例,由2014年的5.2%,上升到2017年的31%,而行贿罪占民营企业家腐败犯罪的比例,五年间保持在10%左右,二者合计占所统计的17个腐败罪名的比例超过了40%。在此意义上,可以说现阶段反民营企业腐败犯罪,应主要聚焦于反行贿犯罪。

另一方面,相对于民营企业家行贿犯罪的高发,国有企业家行贿犯罪的频次较低。透过这种明显的反差,应当看到的是罪名差异表象背后的如下基本事实:国企在市场上因垄断、政策倾斜以及国有企业家自身所具有的“官商合一”身份综合形成的强势地位,使得民营企业在竞争中处于劣势。这正是现实中容易形成“民企多行贿、国企多受贿”对合关系的重要原因。

表1 民营企业行贿罪名触犯频次

表2 国有企业行贿犯罪适用罪名分布表

(二)民营企业行贿犯罪刑罚适用特征

企业实施商业贿赂的根本目的是逐利,因此财产刑是实现行贿犯罪预防的重要手段。因此,对国企与民企的财产刑适用的比较考察,可以有效表征刑法对不同所有制企业产权的保护力度。我们可得出如下结论:(1)民营企业家适用比例最高的刑种为五年以下有期徒刑,其次是免予刑事处罚、拘役;(2)国有企业家全部适用五年以上有期徒刑,无一起免予刑事处罚和拘役;(3)在总体上,触犯行贿犯罪后,对民营企业刑罚适用的强度远远低于国有企业,这可以反映出刑法更重视规制国有企业的行贿行为,从侧面凸显出对民营企业行贿犯罪重视程度较低,刑罚适用上表现出与反腐败“重公轻私”,“政策导向相一致的具有身份歧视与区别对待的非理性‘宽容’”。

表3 国有企业与民营企业腐败犯罪财产刑适用特征对比④

(三)民营企业行贿犯罪案发环节分布

根据表4我们可发现:(1)除薪资管理环节,民营企业家行贿犯罪在其他九个环节均有所涉及,而贿赂高发环节分布广泛,正是企业管理混乱、内部治理不良的集中反映;(2)总体上,民营企业行贿犯罪的案发环节整体趋于平稳,日常经营环节始终占据着“半壁江山”,表明民营企业依法合规经营的意识普遍比较淡漠;(3)单位行贿罪的主要案发环节呈现出逐年增多的趋势,也意味着治理民营企业行贿犯罪,除了外部营商环境的改善外,需要格外注意通过改善企业内部治理、增强其主动防控腐败行为的社会责任感来防范行贿犯罪风险。

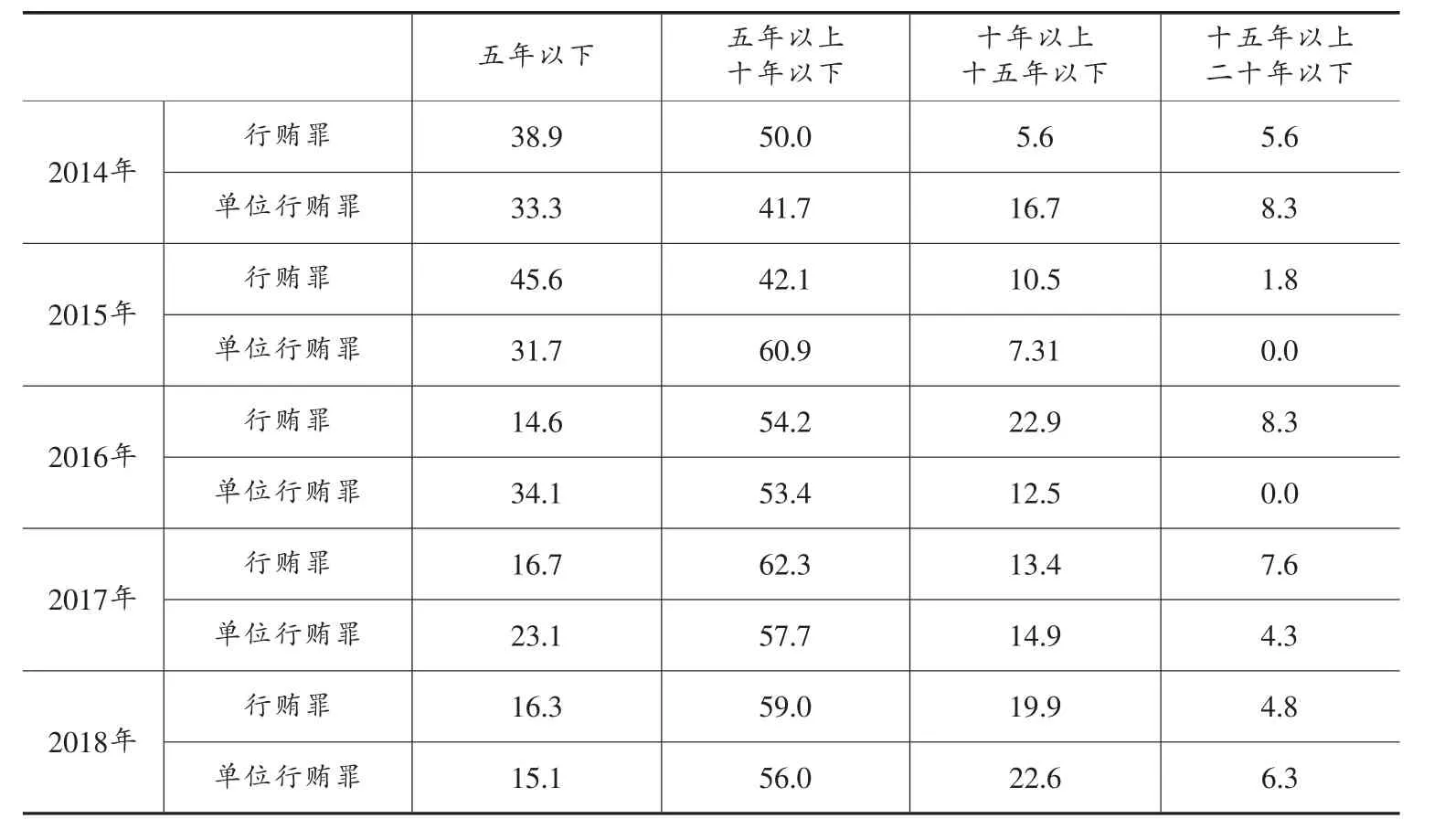

(四)民营企业行贿犯罪潜伏期分布

从首次实行行贿犯罪行为至最终引发刑事追究的间隔期间看:不论是行贿罪抑或单位行贿罪,潜伏期普遍较长,接近50%的案件的潜伏期集中在五年到十年的区间,并且潜伏期在10年以上的比例也高达20%左右,这无形中已极大地损耗了刑罚威慑应有的效力。

同时,行贿犯罪的潜伏期长,也从一个侧面印证了如下的司法实践现象:民营企业中发生的行贿犯罪,往往是在查处公共部门的受贿犯罪时被牵连出来。这也反映出目前治理民营企业行贿犯罪在国家反腐布局中尚没有得到应有重视,以致腐败发现机制薄弱、查处效率低成为必然。

表5 民营企业行贿犯罪罪名潜伏期分布表(%)

三、民营企业行贿犯罪多发频发成因的多维度剖析

民营企业行贿犯罪多发频发的成因复杂,既有市场环境因素,也有企业治理缺陷以及企业家自身的问题。唯有进行多视角分析,才利于全面把握和深刻认识出现这一现象的真正诱因,并为治理对策的设计提供引导和参考。

(一)宏观视角:“场域—惯习”理论分析

“场域—惯习”理论可以用来从宏观层面阐释作为社会组织的企业的贿赂行为。

在布迪厄看来,所谓“场域”,指“可以被定义为在各位置之间存在的客观关系的某种网络(network)或构型(configuration),在一个分化明晰的现代社会里,若干个具备相对独立性的社会小单元构成社会世界,这些社会小单元拥有符合自身逻辑与必然性的客观空间,这便形成了各式各样的场域”[4](P134)。由此可见,场域的第一特征便是相互独立性,且往往具有“自身的逻辑常规”,这被社会学家视为场域的存在依据与它们之间相互甄别的标识。

不仅如此,场域更重要的内在机制在于其拥有惯习支配下的建构性空间。作为承载资本的主体,其中的主体依据本身拥有的资本数量与结构在场域中的位置而产生一种外向型倾向,目的无外乎对现行资本分配格局产生两种或然性影响:竭力维持抑或颠覆。于是,所有场域都将形成作为自身属性的“性情倾向系统”——惯习(habitus)[5](P19)。易言之,惯习可以被看作是长期共同社会实践中一定稳定数量的组织成员所形成的一致默契、共同旨趣与习惯的总和,并且成为特定共同体的身份徽记。

对照民营企业行贿犯罪的案发环节(表5),“日常经营”与“工程承揽”始终是商业贿赂大幅度蔓延的重灾区。行贿犯罪发生率在此两个环节居高不下,这便是商业组织与公共部门之间在这些领域已形成“权钱交易”或利益输送的心照不宣的默契或习惯的明证。

以“双百院长受贿案”为例,云南省第一人民医院院长王天朝利用职务便利,为多家企业谋取不正当利益,同案中被检方以行贿罪或单位行贿罪提起公诉的四家涉案民营企业,其行贿行为均发生在医疗设备生产经营环节或者工程承揽招投标过程中,单笔最高行贿金额逾300万元。这也佐证了前述案发环节的统计结论:在这两个场域中普遍存在着强烈的“权钱交易”惯习倾向性。民营企业行贿犯罪的多发频发,正是行业场域现象的必然反馈。

现代社会生活中必定存在企业之间以及企业与公共部门之间从事商事交易活动下所产生的建构性空间——商业场域。作为场域中的基本单元与行动者,民营企业面临彼此之间或其与国有企业之间的激烈竞争,在争夺场域中的资源分配或政策照顾时,商业组织与资源配置主体——政府管理机构或国有企业会发生许多互动,这其中本来就容易裹挟越轨行为。而政府与市场的边界依然不够清晰以及不良政商交际的现实,不可避免地增加了行贿与受贿之间交合的动机与条件,“官商合谋”“权钱交易”的越轨的惯习——行贿与受贿便应运而生。

(二)中观视角:犯罪情境分析

除了前述商业场域中的越轨惯习影响外,民营企业内部的治理缺陷,例如内部管理失序、人事任免不能唯贤是举、财务管理制度松懈等,以及经营理念上的唯利是图,也在催生和刺激着企业员工实施行贿行为。在这方面,“犯罪情境”这一概念,是解释民营企业治理缺陷与行贿犯罪容易多发频发之间关系的有力工具。

在犯罪生成过程中,犯罪情境的存在是必不可少的基本要素。所谓犯罪情境,是指个体实际面临的诱发其犯罪动机产生或促进其犯罪动机转化为危害行为的各种外在形势[6](P97)。人的动机形成(无论是反社会的还是顺应社会的)与由内在动机转化为外在行为,都是在具体生活和工作情境中发生的。由此,在企业内部治理良好、形成了反贿赂文化氛围的情况下,即使商业场域中存在某些越轨惯习,该企业的个人行贿或单位行贿动机的形成就会受到有效抑制,即使产生了行贿动机,在行贿动机转化为行贿行为时,也会受到更多的条件制约(表现为有效的制度监管与程序控制),由此,该企业的行贿行为就难以多发频发。反之,如果企业内部治理不良,形成了鼓励、纵容或默许通过贿赂获利的制度环境与文化氛围,行贿犯罪的多发频发就成为必然。

例如,曾经热播的中纪委制作的专题纪录片《永远在路上》,披露房地产巨头公司万科行贿案,万科某子公司听闻时任青岛日报社党委原副书记王某某喜欢足球,便主动以虚构“境外考察项目”为幌子为王某某安排赴国外观看世界杯半决赛并旅游数日,累计花费60余万元。本案中,该子公司并无提出请托事项,其主动变相行贿来投官员所好的手段,其实就是一种“感情投资”。而在这种主动或自觉的“感情投资”背后,所体现的正是企业内部的一种为获取更大利益的“制度化安排”,与日积月累形成的“企业行贿亚文化”。

民营企业家行贿犯罪的潜伏期,也说明了企业内部的情境因素与行贿犯罪的多发频发之间的关系。民营企业家行贿罪与单位行贿罪的平均潜伏期呈现出逐年递增的趋势,并且大多数行贿案件在历经五到十年才得以进入刑事司法视野,足以说明由于企业内部对行贿行为表现出高度的容忍甚至纵容,以致内部举报几乎缺失,只能主要靠监管部门主动查缉、媒体披露或查办公共部门受贿案件时被牵连发现,从而导致潜伏期普遍较长。这也说明,治理民营企业行贿犯罪,如果离开了企业自身的主动参与,无论怎样的外部制裁,其效果注定都是低下的。

在更为普遍的意义上,行贿犯罪的实施与民营企业自身的如下情境因素息息相关:

民营企业自身具备高度自治的运行模式,故而能够形成稳固的组织结构,而企业家总是处于金字塔尖的精英阶层。“诸如总裁等高管通过自己的等级优势而使自己脱离犯罪——并不是没有犯罪,而是即使实施犯罪行为都难以定罪量刑,等级较低的员工常常为其承担罪责,企业组织实际上在无形中成为社会管控机制与企业家之间的缓冲带”[7](P73)。一旦企业陷入商业贿赂风波,企业家优越的地位使得法律责任的认定障碍重重,这就形成了易于实施行贿行为的情境。“在企业组织内部的较高层级往往存在规避法律责任的方式,因而企业家常常会辩解自己对行贿犯罪行为毫不知情,进而得以逃脱干系”[8](P109),例如,迈瑞生物医疗电子股份有限公司也曾卷入行贿漩涡,判决书显示,被告人杨某某作为迈瑞医疗公司的代理商,为使医疗设备顺利中标而向卫生局与医院的相关人员行贿100余万元,但除此以外再无其他公司员工承担法律责任,更遑论高层管理人员。在这种企业结构与制裁模式下,在企业、企业家与实施具体行贿行为的企业员工之间,就会呈现出“你冲锋我善后”的犯罪情境,刺激着一些民营企业家倾向于以行贿开路去追求利益最大化。

(三)微观视角:企业家的心理学分析

企业是制度化的盈利工具,追求利益最大化是企业和企业家的天职与本分。在此意义上,民营企业家通过行贿来实现利润最大化的心理并非与生俱来,而是在其自身特质、制度环境与企业发展状况等因素的共同作用下形成的。在这方面,犯罪计量经济学提供了适宜的分析工具。

犯罪计量经济学理论滥觞于新古典主义犯罪学流派,其确认犯罪人在实行犯罪行为时会通过预期所得(expected gains)与预期损失(expected losses)的减法来评估犯罪机会的预期收益(expected utility)。预期收益包括金钱、名誉、地位等,预期损失则包含罚没财产、名誉扫地、判处监禁等,依照美国经济学家加里·贝克尔的概括,犯罪预期所得与预期损失之差值,即为犯罪的预期收益。这种心理评估决定了潜在的犯罪者忌惮于越轨行为招致自身利益的贬损,从而发挥刑事惩罚所衍生的一般预防之功效。同时,这形象地表征出犯罪人实施犯罪行为时对成本与收益的综合考量,并且可以揭示出民营企业家实施商业贿赂行为时的心理动因。

对于精明的企业家而言,是否行贿,无疑是基于个人事前仔细计算后的理性选择,这正是英国著名法学家杰里米·边沁高擎的功利主义旗帜所昭示的人类行为的真正动因。边沁在其《道德与立法原理导论》中提出“最大幸福”原理,在他看来,趋利避害是人的动物属性之本能,因而在从事任何行动时必然在心中有一番“苦乐计算”(felicific calculus),当犯罪面临的制裁之苦小于犯罪带来的一时收益之乐时,行为人就会在追求快乐的动机支配下实施犯罪[9](P73)。罗尔斯在《正义论》中则旗帜鲜明地提出,人们在无知之幕的掩盖下依靠“最大最小原则”而选择出使自己风险最小化的社会安排[10](P21);帕累托则进一步揭示了人的社会属性,经济人常常会比较其边际效用,为实现利益的最大化而想方设法甚至无所不用其极[11](P77)。尽管功利主义者与功利主义批判者对于道德与立法原理的表达形式各有千秋,但其在核心思想方面却是异曲同工——作为理性经济人,当面临稍纵即逝的竞争机遇与僧多粥少的市场资源分配时,一些民营企业家往往因无法抵御巨大的利益诱惑或奉行“经营市场不如经营权力”的法则而误入商业贿赂的歧途。

作为一种越轨行为,犯罪其实与其他市场经济活动类似,行为人在实施犯罪时不可避免地去估量预期之中的成本与收益及其比例。当行贿失败的可能性在行贿成功带来的收益面前不值一提时,人们便会不假思索地选择实施商业贿赂行为。在表明民营企业家行贿犯罪罪名的“表1”中,我们可以清晰地看到,与公众对于官商勾兑“无处不在”的普遍认知相比,每年进入刑事司法程序中的判决书不过百例,这其中必然包含着巨大的“犯罪黑数”,有研究表明,上海市检察机关三年以来立案查处商业贿赂犯罪案件700余件,但其中以行贿罪立案的不足70例[12](P20)。由此可见,对行贿犯罪的低查处率不仅难以对潜在的行贿者产生心理震慑,而且还会强化其“行贿获利大而风险低”的侥幸心理。

同时,揭示行贿犯罪潜伏期的“表6”,也从另一角度阐明企业家实施贿赂后如果不能在较短时间内被发现,或即使败露也处罚较轻的现实,又会使得其他同行“观望者”很容易从中获得如下有恃无恐的心理暗示:行贿是获取商机与利益的捷径,进而效仿这种“低成本高收益”的行为,这正是行贿得以不断蔓延的重要原因。

四、结 语

民营企业行贿犯罪的特征与成因充分提示我们,要有效治理非公领域腐败犯罪多发频发现象,必须更新治理观念与治理路径,从宏观、中观和微观层面同时推进和展开。宏观方面,除了继续深化“让市场在资源配置中发挥决定性”作用的市场化改革,切实推进“清”“亲”政商关系构建,形成公平竞争的市场环境外,必须在反腐败观念上认清公共部门与私营部门腐败犯罪相互交织、互为因果的事实,从而在反腐战略、制度安排与资源投入上将私营部门反腐败活动纳入国家统一规划之中,推动公共部门与私营部门反腐败的协调发展;中观方面,要重视企业内部治理缺陷与企业腐败犯罪之间的内在关系,积极推动以现代企业社会责任为基础的反腐败内控机制的建立,促使企业将反腐败纳入企业经营战略和日常管理,以此夯实企业社会责任,消除腐败犯罪容易多发的内部诱因与条件;微观方面,在大力弘扬现代企业家精神,加强企业家队伍诚信守法素质提升的同时,要强化失信惩戒机制,增加腐败获利的综合成本,使守法合规经营和实干创新的企业家真正有获得感和优越感,进而产生从“要我预防腐败”到“我要预防腐败”的自省与自觉,引导企业持续健康发展。

注释:

①本文系国家重点研发计划“公共安全风险防范与应急技术装备”重点专项项目“职务犯罪智能评估、预防关键技术研究”(2017YFC0804000),国家社科基金重点项目“非公经济组织腐败犯罪统计调查与合作预防模式研究”(16AFX010)的阶段性成果。

②每一年度《企业家刑事风险分析报告》与《企业家腐败犯罪报告》均于次年的第一季度发布。2019年4月20日,北京师范大学中国企业家犯罪研究中心正式发布《2018年企业家腐败犯罪报告》。

③关于这一论点的数据体现,详见“表1”。众多涉案数额巨大的国家工作人员腐败犯罪背后都存在着与民企有关的精密繁杂的利益关系网络,譬如,原铁道部部长刘志军特大受贿案就牵涉出山西女商人丁羽心及其掌控的博宥投资集团,丁羽心因行贿获得的违法所得高达20余亿元;又如,大连实德集团董事长徐明等通过购买别墅等方式向薄熙来行贿逾两千万元;方正集团董事长魏新、广厦控股集团有限公司董事局主席楼忠福均因牵连于令计划案而落马,不少富有才干的企业家从曾经的有口皆碑沦落为案发后的名利俱损,这在令人唏嘘不已的同时又引发深思。

④“表2”以及“表3”所采集样本的时间范围与“表1”一致,即皆为2015年至2018年发布的《报告》。