乔加·米什遗址的彩陶纹饰

2019-06-17侯宜斐

文 图/侯宜斐

乔加·米什是西亚两河流域新石器时代的聚落遗址,出土了大量新石器时代晚期至青铜时代的彩陶。彩陶纹饰用笔由庄重到舒朗,纹饰构成由简单到复杂。推测其与两河流域北部的哈苏纳文化同源,且在发展过程中使用者的主体人群变化不大,并与哈拉夫文化、萨马拉文化等有交流,但该遗址一直保持着自身文化传统,直至被废弃。

乔加·米什(Chogha Mish)遗址位于今伊朗西南的胡齐斯坦省,处于两河流域东南边缘、扎格罗斯山脉西南部山区边沿向东凹进去的一块冲积平原上。遗址是西亚有陶新石器时代至青铜时代一处较大的聚落,其在1961—1978 年间共进行了11 次大规模的考古发掘,由芝加哥大学东方学院主编并出版了发掘报告Chogha Mish。发掘的重点是房屋遗迹,房址内出土了大量彩陶。该遗址的彩陶有独立的风格和发展过程,具有极高的研究价值,考古报告将出土彩陶的文化分期划分为四期,分别是古苏锡安期、苏锡安早期、苏锡安中期和苏锡安晚期,统称苏锡安时期(约公元前6400—前4800 年)。

彩陶及彩陶纹饰

苏锡安时期共出土彩陶800 余件,彩陶质地比较统一,多为质地较为细腻的夹砂陶,外壁有浅黄色或浅红色陶衣,陶衣之上施彩。大多数器物在外壁施彩,也有一些内外壁均施彩,以黑彩为主。彩陶纹饰分为几何形纹饰、象生性纹饰和符号类纹饰。其中以几何形纹饰居多,而符号类纹饰极少。

彩陶纹饰的发展演变

纹饰题材

古苏锡安期的纹饰以直线线条构成的几何图案居多,竖线、斜线、折线、网格是最主要的题材,以直线线条题材为主要装饰的彩陶约占该时期彩陶数的85%,以曲线如半环、圆形题材为主要装饰的约占6%。象生性纹饰约占6%,有鸟纹、犬纹、人形纹、细叶植物纹。还有少量“V”形、“卍”形等符号纹饰。

苏锡安早期约89%的彩陶以几何题材为主要装饰,其中以网格、菱形、折线、斜线、竖线、三角等直线线条元素为主,曲线元素基本不见。象生性纹饰题材约占7%,有鸟纹、犬纹、大叶植物纹。也有几例箭头、“卍”形纹饰。

苏锡安中期的彩陶数量最为丰富,约占整个苏锡安时期彩陶数的51.1%。纹饰仍以几何元素构成的题材为多,直线元素约占58.1%,有宽带、三角、折线、折带、竖线、斜线等。曲线元素在这一期的数量大大增加,约占20.4%,有半环、圆环、圆片、波浪、水涡纹等。象生性纹饰是中期的突出特色,数量约占苏锡安中期彩陶的21.4%,内容有大角羊、人形纹、鱼纹、飞鸟纹、牛头纹、鸭纹、犬纹、蛇纹、龟纹、植物纹、鸵鸟纹等,其中大角羊的形象最多。

乔加·米什遗址及其他主要遗址位置示意

苏锡安晚期彩陶最少,占彩陶总数的5%。几何纹饰题材仍占多数,三角形、方形、菱形等题材的使用较为突出。象生性纹饰的比重增加,占晚期彩陶总数的24.4%,主要有鸟纹、鸭纹和犬纹,形象极为写实。符号类的纹饰在这一期极少。

总之,纹饰题材以几何纹饰为主,多见竖线、斜线、三角、菱形、网格、折线、折带、宽带纹等;象生性纹饰所占比重从古期到晚期呈上升趋势,其中犬纹、鸟纹、大角羊、鱼纹、鸭纹等动物纹居多;符号类纹饰一直较少且不稳定、不突出。

构图方式

该遗址彩陶纹饰的构图方式在四个时期里变化不大,外彩以二方连续为主,内彩以四方连续为主,绝大多数纹饰施在器物外壁上部(器物口沿至上腹部,下腹部和底部不施彩)和内部。内壁满施纹饰的器物,外壁多为素面或简单装饰(内部的花纹应是绘图者想要体现的重点),少有通体施彩的器物。器外壁上部大多有一条或两条上下有界的纹饰带,纹饰带内的装饰题材横向展开,左右无边界而连续、重复分布;或两种题材有序、循环分布。早期至中期,器盖和施内彩的碗、盘增多。俯视器盖和碗、盘内部,均是圆形面,因此纹饰以四方连续和中心对称的构图形式布满圆面。少数器物施彩独特,如苏锡安中期的高领深腹瓶,除口沿施黑彩外,仅在肩部施一个圆形纹饰。

乔加·米什遗址苏锡安时期彩陶数及各时期彩陶数量占比

古苏锡安期典型彩陶

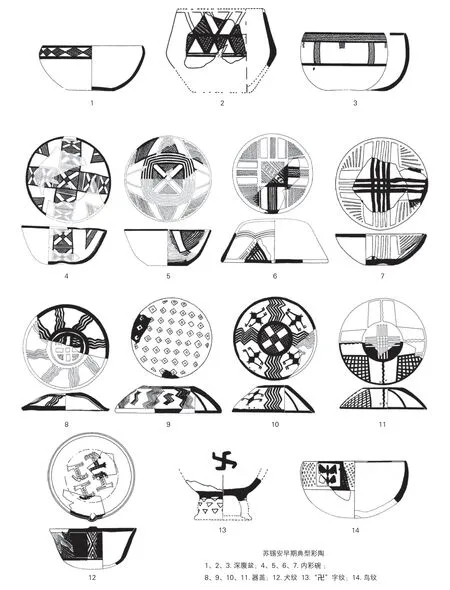

苏锡安早期典型彩陶

苏锡安中期典型彩陶

乔加·米什遗址苏锡安时期各类纹饰陶器(片)数(件)所占各时期彩陶数比重(%)

器类与纹饰之间的关系

苏锡安时期的彩陶器类有明显的发展变化趋势。古期器类较少,以盆、碗为主(本文将高度12 厘米以下者命名为碗,高度12 厘米以上者命名为盆;原报告将碗和盆皆命名为“bowl”,而实际高度超过12 厘米者较多),还有少量的高领束颈鼓腹罐。盆、碗大多有一条纹饰带,浅腹盆多施直线纹和大网格纹,深腹盆多施细密网格纹(或网格和几何图案交错)和折线纹。高领罐均有两条及以上的纹饰带,多数颈部施成组的斜线纹,腹部施上下界以横带纹的斜线纹。

苏锡安早期仍以盆和碗居多,浅腹盆减少而深腹盆增多,高领束颈鼓腹罐减少,新出现器盖和几例带座或带足器物。深腹盆上多施菱形网格纹和三角网格纹。满施内彩的碗增多,新出现满施纹饰的器盖,两者纹饰的构图方式均为四方连续,因此推测碗和盖应是配套使用。

苏锡安中期的彩陶器类最为丰富,仍以盆、碗、罐为主,器盖减少,新增龟形罐、假腹盘、勺、高领深腹罐,带圈足的器物较前期增多。盆上多施曲线元素构成的题材,如“u”形、“n”形、圆形、波浪等。龟形罐上的构图以二方连续为主,盘内彩构图与碗相同。人形纹、犬纹、鸭纹等多出现在深腹盆上,鱼纹、龟纹等出现在盘内。大角羊见于深腹罐、浅腹盆、龟形罐、高领深腹罐等器物。

苏锡安晚期彩陶很少,器类仅有束颈鼓腹罐、碗、小底深腹盆和盘。多种纹饰普遍分布各器物上,象生性纹饰多出现在碗和盆上。

遗址出土彩陶均为日用器,以盆、碗、罐为主体,盆和碗在各个时期所占的比重呈减少的趋势,但一直据主导地位;罐在古期和早期较少,中期和晚期所占比重上升,在晚期成为占比最大的器物。器物种类以早期和中期为多,中期最多,新增的器盖、龟形罐、假腹盘等形态都比较成熟,可能是文化传播的结果。

纹饰风格演变

乔加·米什遗址彩陶的发展虽较为稳定,但各个时期的风格略有不同。古期纹饰的线条纤细密集,构图宽厚简略,显得庄重稳健。早期纹饰内容不像古期那样单调,而形式更多样,纹饰没有了古期的庄重感,器物内彩更加繁复,内彩布局以中心对称为主,而且构图清晰,格局明确。中期纹饰中的曲线元素增加,内彩的布局较早期而言更加活泼,纹饰的用笔更加随意,风格较为舒朗,是该遗址彩陶文化发展最为繁荣的体现。从乔加·米什遗址新石器时代晚期到青铜时代出土的彩陶来看,器形和纹饰主要构图方式的发展都比较稳定,推测生活在这个区域的主体人群没有发生改变,其彩陶文化一直保持着稳定的延续性,从古期到晚期,该遗址的彩陶文化经历了“发端—发展—繁荣—终止”这样一个过程。彩陶纹饰用笔由前期的庄重宽厚向后期的舒朗活泼转变,彩陶纹饰的母题从前期线条居多向后期几何图形居多转变,彩陶构图方式也由简单向复杂发展,象生性纹饰的风格由写意向写实变化,这应该是古人审美心理和欣赏观念的转变。

纹饰及符号的含义

乔加·米什遗址的彩陶纹饰以几何形状和图案为主,大量几何线条填充,同时又有突出的动物纹、植物纹、人形纹等。这些纹饰和符号不是一个一个的个体,也不仅仅是简单的几何图案和单纯的动植物纹饰,而是有着共同的内在秩序,体现着当时人的文化信仰和宗教意识。乔加·米什遗址彩陶文化的大发展时期是公元前6400—前4800 年前后,发端于新石器时代晚期并延续至青铜时代早期。该遗址从古苏锡安时期至苏锡安晚期均有密集、成片的房屋建筑群和村落,推测四个时期的主体人群没有改变、文化连续性较强,而且该遗址的应该是农耕群体,同时驯养狗、牛、羊等动物,渔业也是其经济模式之一。农业民族的信仰体系一般与丰产、贫瘠、生命、生产等主题息息相关,这些也是人类信仰中最为持久的。

乔加·米什遗址是一处农业文化遗址。综观苏锡安时期的彩陶纹饰风格,纹饰母题多为平行线条、有序的交叉线条组成的网格、填满线条的几何形状,而构图方式以二方连续、平行展开为主。密集而反复出现的线条纹可能抽象地勾勒出了农作物旺盛生长的状态,反映了古人祈求丰产的愿望。鱼纹和鸭纹也体现着这个主题,大量绘制在盘子内部的鱼,处在网格纹中的鱼,以及密密麻麻成排的鸭子能够折射出这一时期古人渔猎收获丰富,生活繁荣稳定。在水面展翅的水鸟等水禽则是幸运和财富的象征,鸟从天空飞来落在水面,被认为可以联系水、天两个空间,人们认为它们能带来好运。

内施水波纹的器物如碗、盆等比例较高,而水波、溪流等在史前时代一直是象征“生命水”的符号,有赋予人力量、治疗疾病、带来生命的含义。有时平行线纹同水波纹一样,也被认为是水流的符号。人的出生伴随着母亲的羊水,古人相信带来生命之物同样也能治愈疾病,而植物生长也须依靠水源或雨水。因此古人将表示水的符号绘制在随处可见的器物上,可见他们相信这种符号有巨大的影响力,能够确保健康、生机和丰饶,同时也表达古人对生命的崇拜。

出于对生命的崇拜,犬纹、大角羊纹、蛇纹等动物纹饰被大量绘制。犬一般被认为是幼小生命的促发者和保护者,大角羊代表着生命力,同时它也是献祭的动物之一。羊在许多文化中被认为是神圣的动物,人们对羊最初的尊崇应该是考虑到它对生计的重要性,羊毛为人保暖,羊肉为人提供食物,羊乳用于哺育喂养,因此人们把对生命女神的崇拜寄托于这种神圣动物身上。蛇崇拜起源很早,甚至延续至现在,蛇会冬眠,又在春天蜕皮,被认为是生命的象征,人们对蛇敬而远之,正如人们对生命的尊崇态度一样。

艺术是人精神、思想、态度、愿望的体现,这批彩陶纹饰中出现了不少人纹,多是成组出现,或是手拉手整齐排列,或是扎起发辫排成一排,这些体现的应该是古人祈求丰产健康、祛除疾病的宗教仪式。丰产、繁荣、健康、尊崇生命是乔加·米什人宗教及精神世界的主题,密集的线纹、反复出现的网格、渔猎生活的绘制、代表生命力的神圣动物纹等等便是这些主题的象征符号。

乔加·米什遗址远景

苏锡安中期典型彩陶纹饰

苏锡安晚期彩陶

结语

两河流域新石器时代的考古学文化可以分为西区、北区和东区三大区域,其他区域的文化都是在这三大区域的影响下产生的,其中西区和北区文化联系比较密切,他们和东区的文化来往则很少。而乔加·米什遗址所在的苏锡安地区又处于东区的东南部,是一个发展较为独立的区域,但也并不意味着不会与其他文化发生交流。古期的三角纹陶罐与哈苏纳文化时期(约公元前7100—前6600 年)的标准陶(哈苏纳晚期)十分相似,但数量极少。该遗址绝大多数彩陶体现的是一种静态的美学,与哈拉夫文化时期(约公元前6400—前5500 年)彩陶相似,象生性纹饰如成排的飞鸟、犬纹、牛头纹(早期)等也与哈拉夫文化相似;有极少数后期的彩纹以动态、旋转状态出现,如水涡纹和“卍”字纹,这与萨马拉文化时期(约公元前7000—前6300 年)彩陶相似,而其器表连续的水平构图方式也与萨马拉文化相似。早期和中期出现了数量可观的新器物,最典型的是中期出现的龟形罐,这类器物形态较为怪异,且流行时间非常短,流行范围不小,在两河流域北部的欧贝德文化(约为公元前6500—前4300年)遗址中也有发现,同样是流行很短一段时间后便消失不见。哈拉夫文化和萨马拉文化的影响范围集中在两河中上游,而欧贝德文化对伊朗西南部的影响则更加直接。由于乔加·米什遗址古苏锡安期的彩陶是直接发现于生土之上的,而其形态和纹饰又比较成熟,因此推断该遗址的原始人群与哈苏纳文化同源,而在伊朗西南部发展了自己的文化,与萨马拉文化、哈拉夫文化都有文化交流,最终在欧贝德文化统一两河流域文化面貌的大背景下,受到其影响,但始终没有失去传统的文化特征,一直保持着自己的彩陶(文化)风格,总体显得稳健而有条理,成为两河流域东南部的一个长期发展的、较为繁荣的彩陶文化中心。到了晚期,该遗址的彩陶依然有复杂化的趋势,应该不至衰落,是由于火灾而突然终止,主体人群迁移到西边的苏萨(Susa),开始了之后埃兰文化的新阶段。

遗址发掘现场

遗址区域俯视

两河流域的新石器时期经历了无陶新石器时代和陶器新石器时代,两河流域北部在公元前5800—前4200年进入了陶器新石器时代,经历初步发展之后,陶器文化进入了繁荣时期,这时两河北部出现了三支彩陶文化:哈苏纳文化、萨马拉文化和哈拉夫文化,这三支文化各有自己的起源和文化传统,并且在相当长的时间内共存,相互交织,使两河流域北部的史前时代进入辉煌时期。