楚都寿春城柏家台大型建筑基址发掘记

2019-06-17口述许建强整理蔡波涛

口述/许建强 整理/蔡波涛

楚国晚期最后一座都城—寿春城遗址的科学考古工作可以追溯至20 世纪80年代初,通过前期对文献和出土文物资料的梳理并结合较为系统的调查、勘探和试掘工作,今天安徽寿县县城及其东南一带被基本确定为楚都寿春城的大体范围。1985 年柏家台大型建筑基址的发现和发掘,则被考古工作者和相关研究者认为是确认寿春城具体方位的核心论据。遗憾的是,由于项目负责人的意外离世,柏家台遗址的发掘资料至今未能公开发表,导致学界对其形制、结构、功能和性质等问题仍处于模糊不清的层面,这对寿春城乃至楚文化的研究而言都是一个不小的短板。许建强同志曾有幸参与了柏家台遗址的发现和发掘全过程,笔者在整理寿春城遗址数年来的资料时与他有过多次相关问题的讨论,时常能听到其“每感及于此,往事仍历历在目”的感慨。对多次交谈内容进行梳理,可以从一位现场参与者的角度来追记以柏家台大型建筑基址为代表的寿春城遗址第一阶段考古工作的心路历程,进而充实和完善楚都寿春城的研究资料。

柏家台楚国大型(宫殿)建筑基址的首次发现,记得是在1984 年,那是我到寿县博物馆工作的第4 个年头,算来距今已有35 个年头了。

1984 年12 月25 日,馆领导安排我和刚到馆里工作不久的邹明同志去双桥公社,主要负责调查胡塘村在平整农田时发现的战国墓葬。次日调查工作结束返城时,我们发现在寿县通往六安的公路沿线聚集了大批农民在挖运土方,应该是在进行拓宽路基施工。那个年代利用冬修水利农民义工来解决修路、河堤等土方量较大的工程项目用工问题是比较常用的方法,而这类动土作业在当时的寿县也算得上是大项目工程。根据经验,并结合眼下正在进行的寿春城遗址考古调查,如此大范围的动土挖掘肯定会有一些重要遗迹或遗物被发现。于是我和邹明同志相约,第二天一早上班后即向馆领导汇报,申请到正在施工的寿六路沿途进行调查,看是否会有新的发现。

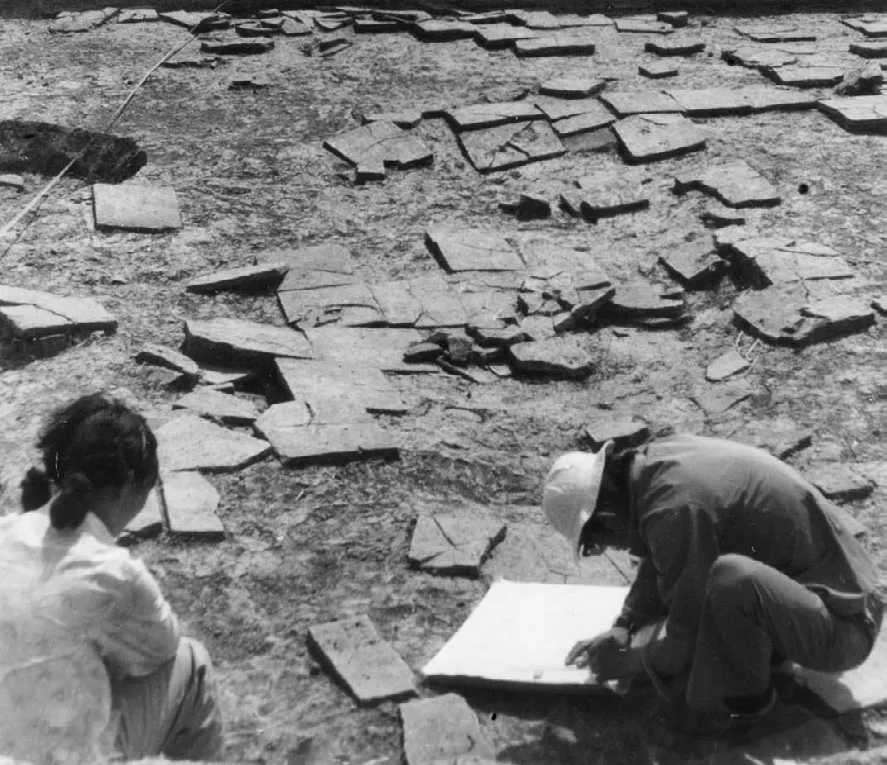

柏家台建筑基址发掘前地貌

27 日上午,我们将调查工作的想法和计划汇报给馆领导,馆领导非常支持,并安排王俊岭、周培忠两位同志也加入进来,共同承担本次结合修路的考古踏查工作。

我们一行四人出城后沿寿六路两侧动土区向南边走边看,下午1 点到达寿县九龙集。吃完饭已是下午2 点多,由于步行路途较远,餐后即开始往回赶路,争取在天黑之前赶回城里。第一天的踏查工作就这么结束了,令人沮丧的是,什么也没有发现。回程的路上,我们几个商量后决定,明天换个方向开展工作,改往东线的寿县至淮南蔡家岗公路施工区域看看情况。

28 日清晨,霜冻夹杂着阵阵寒风,天气也显得异常的寒冷,水塘面上还结了薄冰,上午10 点半左右开始慢慢解冻融化,动土融化后的施工区到处泥泞不堪,难以下脚。有了第一天去寿六路踏查的经验,临出门时,我特意穿上雨靴,以防不测。没成想,这双雨靴还真派上了用场。

在沿途仔细观察动土区内的地层和包含物无果后,接近11 点时,我们来到了柏家台村南路段。“花纹砖!”一声惊呼传来。我们发现在新加宽的路基上混杂有大量的瓦砾碎片,其中有少量带几何纹的砖块;顺着取土方向寻去,在北侧的取土区集中散布着大量的绳纹筒瓦、板瓦等遗物,更重要的是发现数量众多的卷云纹瓦当、四叶纹瓦当等,此外还发现有槽形砖和矩形素面铺地砖等建筑构件的残件;现场虽一片狼藉,我穿着雨靴下去实地勘察后,在取土的断面上发现一个直径60—70 厘米的圆形柱础石。

就现场发现的情况来看,我们初步判断其应为一处古代建筑基址,从出土板瓦、筒瓦和瓦当的型制分析,甚至不排除其为战国时期建筑遗存的可能。如若真的是战国时期遗存,那么这对楚都寿春城遗址的调查而言,无疑是个非常重要的发现。基于上述考虑,我们认为现场必须立即停止取土施工,以对遗址进行保护。

虽然我们在现场进行了多次劝说,但是农民施工方为赶工时完成任务,还是在不停地挖土。若再这样继续下去,所发现的建筑基址很快就会被破坏殆尽。在劝说无果的情况下,我们随即与现场工程指挥部取得了联系,说明来意之后,希望对方能够予以支持和配合。时任东津乡乡长的朱长春指挥长随同我们一起赶到现场,对停止挖土作业进行了有效协调,并用白石灰划定了具体的可不施工区域和保护范围,从而使得所发现的建筑基址暂时得到了有效保护。

当天下午,我们及时把这一重要发现分别向寿县文化局和安徽省文物局做了汇报。12 月29 日,安徽省文物局指派安徽省文物考古研究所所长殷涤非、安徽省博物馆馆长胡悦谦、楚都寿春城遗址调查项目负责人丁邦钧等省内专家,在寿县文化局局长顾志荣、副局长孙荫棠、朱宝善和寿县博物馆许璞及许建强的陪同下,赶往现场进行考察。通过对现场遗迹和遗物的辨识和讨论,大家一致认为这对寿春城遗址来说是一个相当重要的发现。当然,由于安徽地区此前从未发现有类似的遗存,导致部分专家对该建筑基址的年代问题有不同意见,但无论如何,有如此规格的建筑基址存在,对于寿春城遗址位置的确认提供了重要线索。柏家台遗址被发现时为冬季,由于气温偏低,不具备开展野外发掘工作的条件,故该遗址的发掘被安排在了第二年的春天。

1985 年4 月22 日,为解决柏家台建筑基址的年代、形制等相关问题,由安徽省文物考古研究所丁邦钧、王步毅、高一龙、汪景辉和安徽省博物馆胡新民、寿县博物馆凃书田、许璞和许建强组成联合发掘工作队,开启对柏家台建筑基址的大规模考古发掘。首次发掘工作至5月22 日结束,历时一个月。

柏家台建筑基址朝南檐石柱础及回廊

发掘现场

根据现场情况,首次发掘布方选择在建筑基址的南半部,即原修路取土破坏的区域。布正南北向10×10 米探方9 个,以通往柏家台村的村头小路为界,东侧6 个探方、西侧南北并列3 个探方,实际揭露面积约567 平方米。发掘揭示出建筑基址开口距地表深30—50 厘米不等,方向为坐北朝南偏西15°。通过对铺地砖、夯土基础等遗迹的清理可知,建筑基址所在的台基东西总阔约53.5 米,南北总进深约42 米,每间面阔5.55 米,总面积约3000 平方米。基址外围南部发现东西向间隔排列布置的4 个圆形柱础石,直径为60—70 厘米,形制较大;柱础石内侧设有回廊,回廊地面残留有由柿蒂云纹砖、几何形纹砖、山字纹砖、素面槽砖单道铺砌的遗迹,总长45—60 米,宽28—32 米,砖块平均高约16 厘米,东回廊外檐口处发现有用绳纹筒瓦扣合而成的南北向排水管道遗迹;室内地面用厚2.5—4 厘米的矩形地砖铺砌,总长39—43 米,宽30.5—37 米。建筑基址上出土了大量绳纹筒瓦和板瓦,还发现有相当数量的卷云纹瓦当和素面瓦当,其中最为重要的是凤鸟纹瓦当的出土,显示出该建筑的高等级和高规格。

是年11 月30 日,为继续探索该建筑基址的相关问题进行了第二次发掘。通过对第一次发掘资料的梳理和分析,结合对建筑基址四周边界开展的钻探工作,考古队选择在建筑基址西边界的中段,布设2×20 米探沟1 条,主要发现了疑似由柿蒂云纹槽砖铺砌的基址西向门道遗迹。

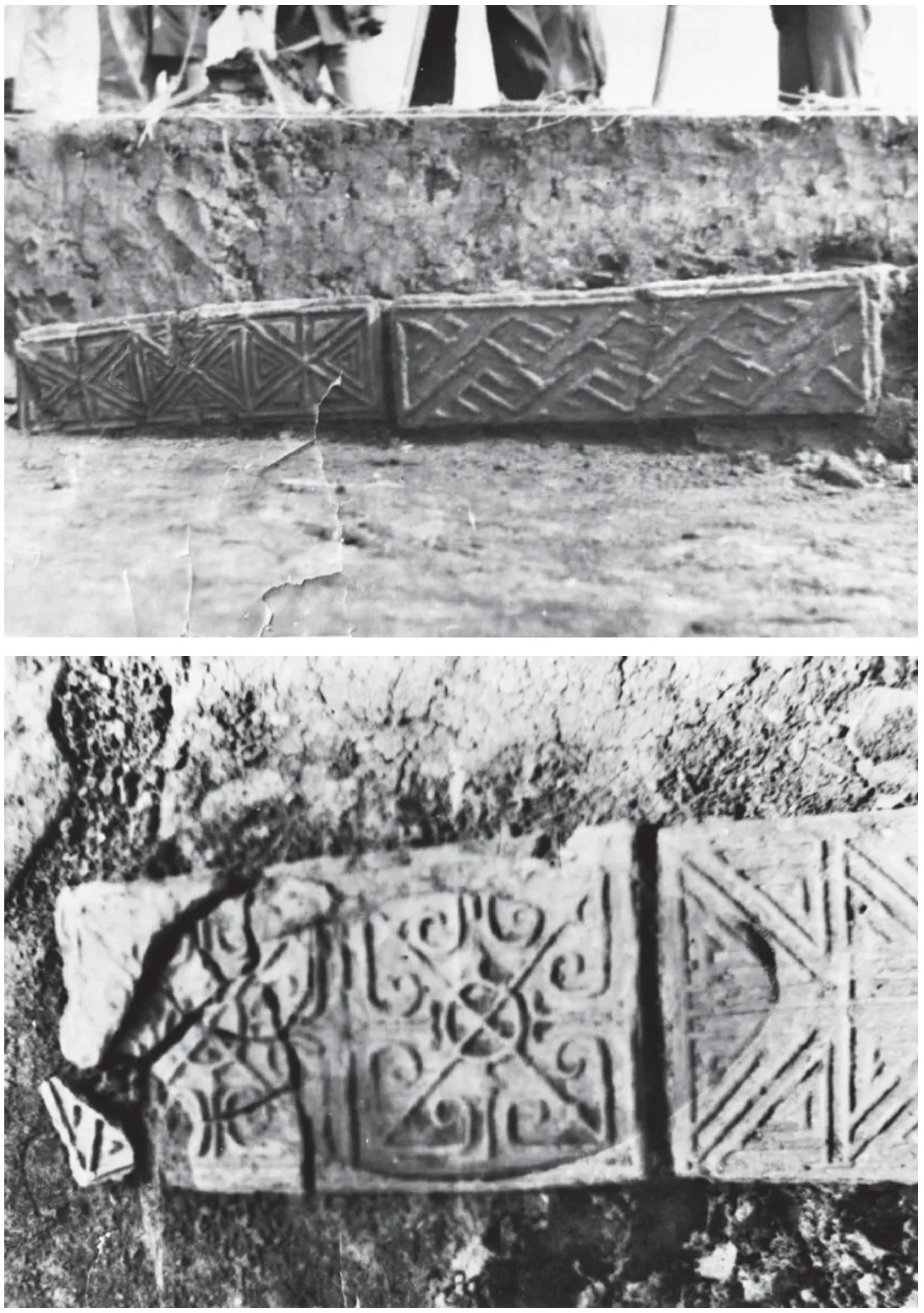

方形铺地砖

槽形砖出土情况

在发掘过程中,除了大量与该建筑相关的建筑构件类陶器外,还清理了4 座西汉晚期至王莽时期的小型竖穴单室墓,这些墓葬均打破建筑基址。有意思的是,部分墓砖可以比较明确看出是直接利用了该建筑基址的铺地砖。同时还发现有红烧土和变形的绳纹筒瓦残件,推测该建筑可能毁于战火。由于柏家台遗址所在的区域,文化层埋藏较浅且文化层自身堆积较薄,又被西汉晚期墓葬打破建筑基址,从层位学的角度说明该建筑时代早于西汉晚期,而结合对所出建筑构件的对比分析,其时代可能为战国晚期。值得注意的是,该建筑发掘区内几乎不见生活类陶器,可能暗示着其非生活化居址类的性质和功能。

发掘期间,时任安徽省文化厅厅长刘金龙、安徽省文物局局长王毅耕和安徽省文物考古研究所所长殷涤非等领导多次莅临现场对发掘和相关协调工作予以指导。6 月恰逢“湘鄂豫皖楚文化研究会”第三次年会在省城合肥召开,北京大学邹衡先生、中国历史博物馆俞伟超教授,以及安金槐、高至喜、刘彬徽等一批与会专家学者专程莅临发掘现场进行考察,对该建筑基址的发现给予了高度的评价。学者们指出,该建筑基址建筑面积和规模宏大,气势恢宏,花纹槽砖、筒瓦、板瓦及瓦当纹饰的时代特征显著,应是一座战国时期楚国宫殿性质的建筑基址,其对明确楚都寿春城的具体方位等问题具有决定性作用。

如今看来,柏家台大型建筑基址的发现,对楚都寿春城遗址位置的确定起到关键性作用,可以说是寿春遗址第一阶段考古调查工作的重要转折点,其性质可能为楚国的宫殿建筑。根据目前所知的情况,寿春城遗址范围内能够在等级和规模上与之相媲美的同类遗存,至今也没有发现。

柏家台宫殿建筑基址发现的朝西门道