气候变暖及土地利用变化下浙江水安全适应研究

2019-06-17王生云

李 霄,王生云

(浙江水利水电学院,浙江 杭州 310018)

1 引言

气候变暖已经被提出超过40年,近期据IPCC报道全球40个国家气温上升1.5 ℃,引起了飓风、洪水、山火、南极冰层融化等自然灾害影响,人类全球10%的人口要为49%的二氧化碳气体排放量负责。2018年NASA的研究人员表示如果没有必要的措施,地球将会最早在2040年面临重大气候灾难。气候变化更对自然灾害的防治有长久而深远的影响。全球气候变暖和水资源供应、食品安全、经济增长、人类的健康、民生生计等存在重要关联,为保护环境人们需要减少煤、汽油的燃放。除了减少气体排放以外,在水资源丰富的东部地区受极端气候影响,洪涝灾害逐年上升,现有的水管理行为不足以应对极端气候变化的现状,长期安全管理水资源的不确定性增加。当前增强水资源管理适应性不再局限于研究水本身,与气候及土地等自然条件的转变也有显著联系,这要求现有研究策略从保护型向适应型转变。

2 气候变暖对水资源的影响

2.1 气候变化对水资源脆弱性的影响

水资源系统对气候变化的敏感性已经被充分证实,受降水量制约,水资源空间格局影响区域水资源脆弱性。全国水资源分布呈现东部季风区分布的水资源极端脆弱区域达到20%~25%,且中度脆弱及以上的区域面积明显扩大。伴随着气候环境及土地等自然条件利用的改变,需水增加对水资源系统产生更大压力,长江区、松花江区和东南诸河区尤为显著。受地域分布影响,南方地区降水量丰富,整体上显示了水资源较强的抗压性。相比之下,黄河、辽河流域特别是内蒙部分地区的水资源抗压性较差;海河流域以及淮河流域人口密集,水资源紧缺,抗压性最差。对于地表径流量、降水量及其相关特征值指标而言,流域气温和降水量对气候变化的敏感反应带动流域流量改变。虽然水资源系统的对社会经济的抗压性资源禀赋可以由地表水资源开发利用率、人均用水量、百万方水承载人口数构造函数得到,而以上指标与人类活动紧密相关,但人类活动的影响了资料准确性,对水资源演变状况缺乏真实反映。

2.2 土地利用变化与水资源相互作用

土地利用变化等人类行为与自然水资源在全球气候变暖的形势下相互作用、相互影响。一方面,地区土地利用的自然条件的差异决定了在时间和空间的区域异质性,以及土地适宜性的异质性等,其特征包括气候变化、土壤条件、植被演替、周期性干扰以及其他自然过程等因素。这来源于土地的物理属性变化包括粗糙度,反照率,土壤湿度等,引起土壤表层与空气之间形成土壤与植物间的地球表面水循环,造就了对气温和大气水分影响显著的地表反射率,生态系统碳和养分循环的变化。水资源受到土地利用和覆盖情况变化的重要影响,使得蒸发量减少,产流量增加。

另一方面,不同的土地利用状况,其土壤的疏松程度、孔隙度和透水性能等参数不同,土地利用改变引发不同蒸发速率,地表渗透、地下水位,改变流域蒸发与地表径流量,从而导致不同土地利用类型的蓄水、保水能力也有所不同。我国东部地区的自然环境演变促使水土密切关联,10年前地区生态环境在土地资源长期不合理利用的情况下,遭到了严重破坏,土壤退化问题极其严重。人为过度开采森林资源等导致的大气CO2、CH4等温室气体的增量,在造成森林转变为农田用地的同时亚热带地区的农业用地向大气排放的CO2量逐年增加。这也直接影响了大气的化学过程,而水稻田是CH4排放的重要来源。大气中的气体构成受湿地破坏、森林的过渡砍伐、建设用地扩张而增加。气温和大气水分的变化受土地利用变化的影响显著。

反之,未来淡水供给的不确定性在极端气候多发的环境下土地利用变化等人类活动对水资源利用的综合影响显著,进而使土地利用变化也反作用于水资源管理。土地使用类型随着气候变化而不同,形成不同的典型区域,既有从农地向非农地的扩大,也包含空间土地的集约利用和土地利用效率变化。不断增长的土地集约利用强度和土地覆盖多样性带来生态资源系统的转化促使土地利用和土地覆盖变化影响区域水循环。有时要区分具体是气候变化或是土地利用变化引起的水资源循环改变是非常困难的,因此一些学者尝试在土地利用变化中去除气候变量。

从以上自然和社会因素的影响可以看到,不仅在社会经济方面水资源需求及耗水量的变化在未来区域经济社会发展的水资源供需关系的改变中起到决定性作用,除了减少工业废气、汽车尾气的排放,一些社会经济元素包括人口变化、贫困状况、科技进步、经济增长、城市化进程以外,土地的需求与投资,土地集约利用等诸多长期不确定因素对于不合理的土地利用变化所引发流域水土流失和产沙量增加,也影响着自然环境的降水量、水质和区域水循环减弱,生态功能退化等问题。有案例研究表明时空变化,社会人口与土地利用变化在区域中成非线性依赖的复杂关系,其中人类活动改变流域土地利用方式例如退耕还林、种植灌木、坡耕地改造为梯田等水土保持措施,通过对所在流域产流和土壤侵蚀,影响地区水资源脆弱性。但影响的程度与重要指标并不明确。并且在气候变化及土地利用变化应用于水资源适应性措施规划,将环境适应性变化策略应用到水资源脆弱性及保护的管理措施中去尚缺乏研究。因此,在前期研究者对气候变化对水资源脆弱性影响结论基础上,分析适应气候变化及土地使用变化对水资源适应性管理措施研究具有现实意义。

3 土地利用变化对水资源管理的影响分析

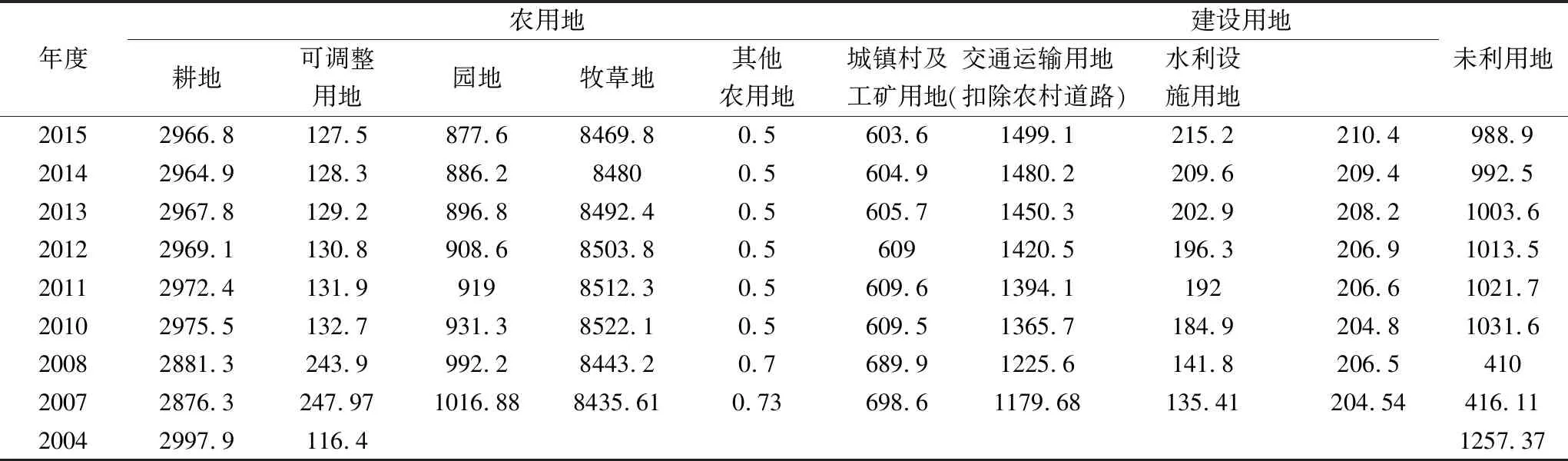

浙江土地利用大类分为农用地,建设用地,和未利用地。其中农用地划分为耕地、可调整用地、园地、林地、牧草地、其他农用地六种土地类型,建设用地包括城镇及工矿用地、交通用地、水利设施用地三种类型。来自浙江省国土资源厅网站(2004-2015年)统计数据显示如表1(需要说明的是:2009年的数据网站以全国数据尚未发布为由,并没有提供,而2004年也仅仅提供了农用地与建设用地大类的数据,并没有做细分)。

表1 浙江省2004~2015年土地利用状况分类 万亩

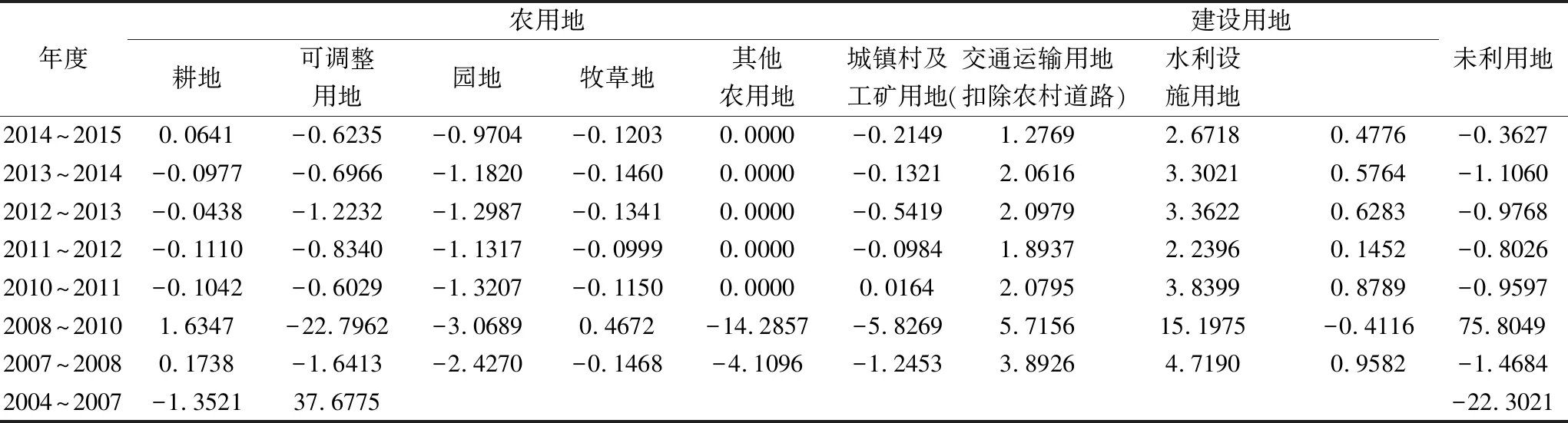

土地利用变化是指土地利用/覆被类型面积的改变量,反映了不同类型的土地在总量上的变化状况,利用计算公式:

K=(Ub-Ua)/Ua×100%

(1)

Kt=(Ub-Ua)Ua×1/T×100%

(2)

式(1)、(2)中:Kt表示研究一段期间内某种土地利用类型的变化幅度;Ma、Mb分别表示研究的时间段从初期a到末期b段,T表示从初期a到末期b段的时段长,这里用年来划分,表示某种土地利用类型的年变化率。如表2所示。

表2 浙江省2004~2015年土地利用面积年变化率 %

根据土地变更调查结果显示2004年的浙江省土地利用构成中,全省土地总面积的82%为农用地,8.6%为建设用地面积,未利用地占9.4%。仅2004年全省耕地面积共减少47.7万亩,其中农业结构调整减少耕地面积约53.2%,38.8%来源于耕地转建设用地,再有生态退耕占了6.4%,剩余1.6%归于灾毁及其他。然而,新增耕地46.8万亩中的79.5%是通过土地开发、复垦、整理所得;剩余20.5%的9.6万亩新增耕地,由农业结构调整及其他所得。虽然可调整用地变化幅度很大,但多转为建设用地。城镇化是我国经济转型、持久增长的内生动力。面对城镇化推进中建设用地需求日益增长、土地要素制约不断加大,建设用地的扩张侧面显示出城市化进程对水资源利用不利,迅速的城市化进程增加城市洪水的危险。土地利用变化和人口增长加速城市化进程,进而城市水资源管理与城市化密度带来洪水风险,造成巨大损失。

经过10年的变化,对比2015年从浙江省土地利用状况表1可以看到2015年数据中耕地、园地、林地面积之和占农用地总面积约95.32%,占全省土地总面积的77.8%,单耕地而言占总面积的18.73%,2015年比2014年耕地面积增长了2万亩,耕地面积近4年间维持小幅上涨。这说明浙江省努力保持耕地总量的动态平衡,而且看到近年来政府对退耕户的生态补偿政策对湿地面积的增加,森林覆盖率的提高有显著贡献。在耕地的来源上,林地和园地的主要转变方向为耕地。农用地与林地之间的互相转换趋势明显,而农用地与林地比较,倾向于林地对水资源保护更有效。

从土地利用面积变化率来看,2015年耕地比2012年分别减少2.3万亩降0.08%;林地面积减少34万亩降0.4%;园地2012年相比2015年减少了31万亩,降3.4%。同期可调整用地减少3.3万亩,降2.5%;其他农用地减少5.4万亩降0.88%;牧草地占总面积比例小并且4年中没有变化。总体上,近期农业用地各类土地都逐年下降。其中,土地面积变化率显示园地与林地面积逐年减少,改变量大于耕地而小于其他农用地改变量,不难看到在土地管理政策对园地、林地和水域的保护对自然环境因素的改善起到一定的帮助。但林地面积变化会影响年度径流的改变,当土地利用和覆被变化面积超过流域总面积的20%时,流域的年产水量会被观测到显著的变化。气候变异和土地利用变化对年径流量减少的贡献率分别为 43.9%和 56.1%。由此流域内生态水利工程结合河道清淤,防止水土流失的治理措施的有效实行,改变了流域的土地利用状况,对保护水资源起到重要作用。

反观建设用地,在2012~2015年期间,3种建设用地土地类型面积变化率均程上涨态势,显示城镇及工矿用地、交通运输用地(扣除农村道路)、水利设施用地从2012~2015年年均增长率达3%左右,特别是交通运输用地(扣除农村道路)保持较高增长速度。不难看出农用地转变为建设用地的程度逐年增加,为了维持总量的动态平衡,建设用地的增量来源于农用地和未利用地的减少,这与现实情况中浙江省市区远郊的耕地大量转化为建设用地的现状相符。在所有土地类型中牧草地占总面积比例小,几乎没有变化。

统观浙江省土地利用变化主要特征为:耕地和林地面积存在不同程度减少,而各类建设用地面积增加。不同土地利用类型之间的变换例如耕地转为林地、未利用地转为林地、林地转为耕地、未利用地转为耕地、耕地转为村镇用地等情况越来越多,甚至于城市中的每一级土地覆被受道路、城镇中心以及河流的影响程度不一样。

4 改善水资源适应性管理的措施意见

在洪水预防和保护过程中政府行为与水危机管理的联系越来越紧密。更多专家呼吁政府多管齐下实施减少温室气体排放的管理措施,减少极端气候爆发的可能性。相比长期诸多不确定因素影响更强调实际的短期行为,培养应对气候变化和土地利用变化的适应措施应该是多方面。在以上分析的基础上,提出几点改进意见如下。

(1)在水利设施用地逐年增加基础上,政府部门对建在气候变化影响区域的新建项目需加入应对极端天气变化的适应性措施。增添及时响应的风险标准的管理方法,包括预先防范,准备,响应和恢复,以此提升城市防洪的规划与预防作用区域水系统管理的适应性。同时,利用新的检测技术和材料,有效结合气候变化指标,防止极端气候增加对基础设施的破坏。地方水利管理者从社会行为、认知规范、技术三维度的保护水利生态普及模式的文化辅助服务,也是适应性管理决策应考虑的方面。

(2)在农村发展规划中,生态补偿政策的制定需综合考虑上下游的用水需求,开展流域的水土保持措施。由于生态补偿项目实施导致了耕地到林地的有效转化,最大可能性保持耕地面积总量的动态平衡,利用生态补偿政策例如退耕还林,增加林地面积,对流域径流量可产生显著影响。同时,对部分农作物例如水稻田,在耕地使用中所占的比例需要有计划的进行调整,可以减少一定的温室气体排放量。

(3)土地利用合理往往会产生良好的生态环境效应。政府决策制定中注重严格土地用途管制,推进节约集约用地,严格控制建设用地规模,实行差别化管理,切实降低经济增长的土地消耗。同时,调整、引导城镇建设尽可能使用低丘缓坡等劣质农用地和未利用地,对劣质农用地、未利用土地进行合理开发利用,有利于保护生态环境,特别是带动了山区农民下山就业,改变原来靠山吃山的生产生活方式,使山林得到有效保护。土地利用的改变影响了地表自然景观和生态系统结构变化,改变了生态系统服务种类和强度。未来适应性规划需要与政府各相关部门的能力和任务相匹配,多沟通。

5 结语

整体的水资源管理利用,被视作基础服务的集成,具体还包括空气质量,二氧化碳和土壤,许多相关的动态复杂的方式。在尽量保持生态系统可持续性发展的基础上,促进水、土地相关资源协调发展,最大限度提高

经济和社会发展福利。适应性研究作为一个循环过程,应根据预测与发展趋势,对提高对极端气候灾害的防控能力可进行不断调整。