聂华苓的三生三世

2019-06-17

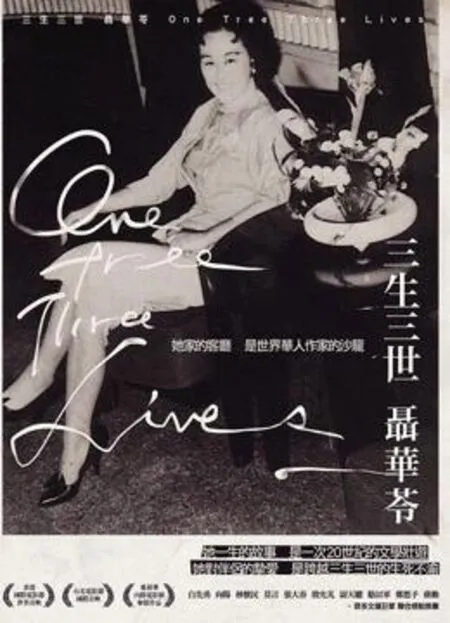

她是最有影响力的中国女作家,曾提名诺贝尔和平奖,今年94岁了——

“我是一棵树,根在大陆,干在台湾,枝叶在爱荷华。”

今年94岁的的聂华苓,被誉为“世界文学组织之母”,1967年,聂华苓与丈夫保罗·安格尔,共同创立了对世界文坛影响深远的“国际写作计划”。至今,邀请了100多个国家的上千名作家,到爱荷华进行创作、交流,其中包括华人作家莫言、白先勇、林怀民、汪曾祺……

1976年,聂华苓与保罗·安格尔一同被提名诺贝尔和平奖。

蒋勋说“:华苓的大笑让我觉得是了不起的,因为她的一生所经历的遭遇,可以用笑声淡掉。”在60年代时,还在学生时代的陈安琪,就和聂华苓及其家人相识,1970年,陈安琪赴美国爱荷华大学留学,与聂华苓、保罗·安格尔保持着交往。后来陈安琪成为一名电影导演,2009年决定拍摄聂华苓的纪录片。3年后,《三生三世聂华苓》制作完成。

认识“聂阿姨”的40年

2009年秋天,陈安琪驾车穿过美国爱荷华的田野,来到静谧树林中一户独栋红色小楼。“聂阿姨!”陈安琪拥抱推开纱窗门的聂华苓,纪录片以二人在爱荷华的相见开场。聂华苓从1964年移居美国起,就和丈夫保罗·安格尔一起居住在这栋红房子里。1991年保罗去世后,她独自一人住在这里,至今也不打算离开,每年都进行修缮。在加拿大和美国东部的两个女儿常说要把她接到身边,她不肯,因为房子里有太多美好的回忆,是她和保罗创造出的一个独特的世界,是这辈子都无法释怀的地方。

陈安琪十三四岁的时候,与聂华苓(与前夫)的女儿王晓薇在中国台湾是初中同学,经常去聂华苓家玩。1970年,陈安琪去美国爱荷华大学读书,拿到了聂华苓创办的“国际写作计划”的一个奖学金,因此也熟识了许多作家、文化人。后来,她到加州大学洛杉矶分校进修电影,成为了一名导演。

2008年,安琪有一天在整理文件的时候,看到保罗·安格尔寄给她的一封拍摄允许信。陈“看到信的时候有点感触,因为他已经去世很久了,于是我心血来潮打电话给聂华苓:‘聂阿姨,我现在再拍你们的故事会不会太晚了?’”聂华苓笑了,陈安琪《三生三世聂华苓》的拍摄由此开始了。之后的两年里,陈安琪多次跟随聂华苓到台湾、香港、美国爱荷华等地拍摄,并采访了30余位聂华苓的身边人,包括她的两个女儿、弟弟,以及当代文坛的知名作家。这也是一份非常珍贵的当代中国文坛作家的群像记录。

从武汉到台北

聂华苓1925年出生在武汉,祖父是个诗人,从小受到祖父和朋友在家中吟诗的熏陶,她从小写作,语文成绩一直很好。1937年,中日战争爆发,聂华苓一家逃难,住在村里。妈妈执意让聂华苓去镇上读书,她自此离开家。聂华苓同学姜德真在采访中回忆:“那时离家后,家庭经济来源断绝了,家里的信息全无了。我们那个时候一想到家,大家就哭。”

抗战时期的日子,聂华苓和同学们过得很苦,每天只能吃炸黄豆、大馒头充饥,饿得不得了,用勺子刮饭桶底的声音都听得很清楚。但当时精神食粮是充足的,每个人都是“我们要读书,我们要救国”的心态。聂华苓忠于写作,自此开始了文学创作。

聂华苓1944年被保送西南联大,后来决定去重庆的国立中央大学读外文系。1948年毕业,完成了第一篇文章《变形虫》,描述当时对自己身份的纠结和迷惘。1948年,24岁的聂华苓带着全家搬到台湾。初到台北,机缘巧合被一个朋友介绍给雷震——《自由中国》杂志的创办者之一,去杂志社工作。起初她负责管理文稿,后来被人挖掘做编辑委员。那段时间她跟殷海光、毛子水、张富强等一流的写作头脑一起工作,聂华苓是最年轻的,也是唯一一位女性。日复一日受到文学熏陶,对她的影响是巨大的。

后来聂华苓开始做翻译、拿稿费养家,白天在杂志社工作,晚上教英文夜间班。当时已婚怀了孕,也要骑车上下班——聂华苓二弟聂华桐在纪录片中伤感回忆道。同时聂华苓开始写作,花了两年时间于1960年完成首部长篇小说《失去的金铃子》,展现少女暗恋的情怀、守节女子的苦涩、女性向往自由的憧憬。小说在《联合报》连载首发,引起轰动。

一段浪漫的跨国婚姻

写出《失去的金铃子》4年后,聂华苓遇到了一生最重要的人——保罗·安格尔。保罗·安格尔是美国人,早在1936年便在爱荷华大学开办作家写作坊,是美国最早开设写作班的学校,作家白先勇、林怀民均曾为其学员。1964年,保罗·安格尔去台湾做文学交流,对聂华苓一见钟情。余光中邀请几个人一起吃晚饭,大家在饭桌上谈笑风生,突然保罗问聂华苓:“你想去爱荷华吗?”

晚饭后他们散步回家,途中看到天上几颗心形的云朵,保罗告诉聂华苓在美国遇到这样的心形是要许愿的,被问到有什么愿望?保罗说,“我想一直一直一直一直见到你。”后来保罗·安格尔回到美国,鼓励聂华苓申请爱荷华作家工作坊。于是1965年,聂华苓来到了美国,1967年二人结婚。聂华苓形容保罗·安格尔像一座大山,微风也好,暴风也好,什么人来都是拥抱的姿态。纪录片里,香港浸会大学文学院院长钟玲说,聂华苓是一个很坚强的女人,只有像保罗·安格尔这样的人,才能让她变得小鸟依人。

“国际写作计划”

有一天聂华苓和保罗在爱荷华大学校园散步,她突然出现了一个想法:“可不可以请全世界的作家都来这个优美的校园里写作,来自世界各地的作家带着不同文化,一定可以碰撞出不一样的创作灵感。”

于是1967年,两个人一同创办了“国际写作计划”,每年把全世界的作家邀请到爱荷华来创作、交流,每次40多个作家,均来自不同国家,一住就是九十个月。这个期间,你可以写作也可以不写作,参加活动也可以,抽烟喝酒也可以,各种派对,气氛十分活跃。

慢慢地,国际写作计划由资金上的“不可能”,发展成由不同机构资助的具有影响力的组织,还邀请了很多跟美国有外交摩擦的国家的作者,来参加写作计划,美国政府答应任何保罗·安格尔邀请的作家,都能顺利进入美国。1979年中美建交后,聂华苓开心不已,终于可以请中国作家了,同文同种的作家便在爱荷华有了第一步的交流。

中国作家毕飞宇参与工作坊时,聂华苓曾指着家里客厅桌子说,全世界600多个作家围着这个桌子坐过,这张桌子就是一部历史。作家季季说聂华苓的家就是个小型联合国,各国作家在她家用不同语言交流,但最重要的语言是笑声。“他们不是一个冷冰冰的协作交流项目,完全是人与人之间的交流。”林怀民这样评价国际写作计划。因为每个人都讲着不同的语言,来自不同文化和背景,其中也会发生不少小插曲。比如埃及和以色列打仗时期,两国的作家在桌子上怒目而视,甚至互扔酒杯,结果几个月后两个人要分别的时候,在机场突然间相拥而泣。

根基在中国

“我是一棵树,根在大陆,干在台湾,枝叶在爱荷华。”这是聂华苓对自己一生的总结。聂华苓辗转大陆、台湾、美国,一生感到流离失所。在台湾的时候,她觉得自己是个外省人;后来到了美国,发觉自己还是个外人。“所以我真是非常非常地孤独。”大陆、台湾、美国这三个地方的生活,就好像聂华苓的三生三世。

聂华苓一生“逃跑”的命运,在她自己看来也是20世纪中国人的命运。这颠沛流离的一生也极大程度上影响了她的创作。聂华苓已出版了20多本书,包括小说、散文、评论及翻译作品。其中长篇小说《桑青与桃红》的英译本,在1990年获得“美国书卷奖”。《桑青与桃红》是聂华苓于1980年在美国完成并出版,一个人分裂出桑青与桃红两个分身,桑青代表了传统中国女子的道德观念,而桃红则表达身在异乡的华人女性追求自由的意志。

正如作家莫言在纪录片对聂华苓的评价:“她尽管后期长期生活在美国,但她的根基还是在中国的,因为她是中国的土地培养起来的女儿。她的内核跟西方人是不一样的,身上有一种英雄的气概,甚至有一种侠义的情结。”

陈安琪的自述

我第一次入行还要追溯到1979年,当时我硕士毕业不久,在洛杉矶遇到了成龙。我当时刚帮台湾导演刘家昌拍完一部作品,担任美国部分的副导演,他和成龙相识,就邀请我一起跟成龙吃饭。那时正值成龙想打入好莱坞,饭桌上成龙突然问我“我现在开始拍《龙少爷》了,下个月就在韩国开拍,你来做我的副导演吧?”就这样我就从美国回到了亚洲。

80年代我在香港拍了三部剧情片,《窥情》《花街时代》和《爱情谜语》,之后转战广告,一拍就是10年。拍的中途,我会想拍一些属于自己的东西,所以从2008年到今天的这十年里,三部纪录长片诞生了——《爱与狗同行》《三生三世聂华苓》和2017年最新完成的《水底行走的人》。

《水底行走的人》拍摄的是香港艺术家黄仁逵。黄仁逵是个画家,会写作,玩音乐,玩摄影,给很多电影做美术指导,拿了几次金像奖。他70年代从法国学完画画回到香港,那时是香港非常精彩的时代。他的世界也是香港一个角落的典型代表,是一种波希米亚生活方式,任性追随自己的心去生活。而《三生三世聂华苓》,在拍摄之前,我看了聂阿姨的自传《三生三世》,这两年面对面的亲密的拍摄,让我读到了很多书本上无法传达的聂华苓的为人。

聂华苓总是说我好像她的第三个女儿,拍摄前我会担心这种角色的转变会不会影响纪录片本身的表达。真正开拍之后我发觉,根本没有这回事。因为聂华苓一进入这个状态,就很直接地开始讲她的故事,是一个很好的故事讲述者。

在美国,我和摄影师张颖一起跟拍聂华苓的生活。聂华苓心中的纪录片就是好好坐下来访问,但我们就从她起床、吃早餐、逛超市无时无刻不在跟拍。张颖跟我说他有点担心,聂阿姨总是骂我说这有什么好拍的,我就说没关系继续拍,因为这样拍出来的东西是最自然的。还拍到她跟孙女打电话,这些东西是我认为最珍贵的。

后来在香港浸会大学有一个授予聂华苓勋章的仪式,张颖有事只有我一个人去拍摄了,结果聂阿姨还来问我张颖去哪里了?忽然之间想念她。我第二次去爱荷华拍摄聂阿姨的时候,只有一个人,就住到了她家楼下。这让我回忆起之前我在爱荷华上学的几年里,我们几个同学经常去她家,她下厨给我们包饺子、做葱油饼。拍摄时聂阿姨年纪比较高了,很少下厨了,但她总是下意识地用手指把眼前的盘子往你跟前推,这种微小的动作让我印象非常深,她的为人是很体贴的。

聂华苓在历史上,是代表了我们国家的一个蜕变。而她更是非常真的一个人,非常可爱。除了爱文学,她对身边人的大爱是真的很感人的,更让我觉得应该把她记录下来。

拍摄结束后,我做了一个粗剪DVD给她寄了过去,其实我心里是很忐忑的。因为之前我把我写的东西给她看,她作为一个心思细腻的女性作家、编辑,总会很严谨地指出我很多不准确的地方。差不多一两个礼拜后,我收到了她的邮件,她说她看过影片了,她很感动。这样我就知道是没有问题了。上周我在意大利乌迪内参加一个影展,展映了我1985年在香港拍摄的《花街时代》,讲述50年代到80年代香港湾仔酒吧女的故事,从她的视角看香港的世界。回看这部片子,只能存在于那个时代,现在再拍同一个题材都不会有相同的感觉。

我很庆幸我跨越了几个很重要的时代,70年代从美国接受电影教育,有了新的视野,80年代回到香港,赶上了香港新浪潮,也是香港的黄金时代。我又花了十几年拍摄广告,这更磨炼了我讲故事的精准性。到现在拍摄属于自己的纪录片,无论是聂华苓还是黄仁逵,他们都是有启发性的。创作上的启发,更有人格的启发:诚实、热忱、正直。这是我认为这个时代值得被记录的人和事。