泉州南音“腔韵”寻源

2019-06-15

腔韵,是泉州南音音乐结构中的一个特殊层次。既有研究成果中,在“腔韵的含义”“腔韵的类别和形式”“腔韵的运用”①较早研究者,如王耀华《南曲腔韵》,《福建民间音乐研究(四)》,中国音协福建分会民族音乐委员会、福建省群众艺术馆编,1986年。当时泉州南音被称为“南曲”,故该文名曰《南曲腔韵》。已有深入研究。但是,对这种结构层次的渊源是什么?它如何在泉州南音确立其结构层次位置?诸如此类问题,尚需进一步探讨。笔者不揣鄙陋,求教方家。

一、泉州南音“腔韵”与中国古代文献中的“韵”“韵脚”“腔韵”

关于南音“韵”的内涵,王耀华《南曲腔韵》曾据相关古籍②如:刘勰《文心雕龙》“异声相从谓之和,同声相应谓之韵”;《新唐书·杨收传》“夫旋宫以七声为均,均言韵也”;叶梦得《避暑录话》“崇宁初,……大使丁仙现……曰:曲甚好,只是落韵”;张炎《词源》“而用韵之喫紧处,则在乎起调毕曲,盖一调有一调之起,有一调之毕。某调当用何字起,何字毕,起是始韵,毕是末韵,有一定不易之则”等。对“韵”、“落韵”、“腔不韵”之“韵”、“词腔之韵”即“腔韵”等做过论述,指出:我国传统音乐中的“韵”,主要的含意与诗词中的押韵相同,为起调毕曲的起音、落音之谓。

需作补充的是,到了宋代朱熹的著作中,不仅将音乐中的“起调毕曲”在实际意义上和诗词中的“同声相应谓之韵”紧相关联,而且还进一步将韵的意义往“腔调”方面扩展。朱熹《朱子语类》曰:“风、雅、颂乃是乐章之腔调,如言仲吕调、大石调、越调之类。……问:‘《周礼·大司乐》说宫、商、角、征、羽与七声不合,如何?’曰:‘此是降神之乐,如黄钟为宫,大吕为角,太簇为征,应钟为羽,自是四乐,各举其一者而言之。以大吕为角则南吕为宫;太簇为征则林钟为宫;应钟为羽则太簇为宫。以七声推之,合如此’。……又曰:‘所谓黄钟宫,大吕羽,这便是调。谓如头一声是宫声,尾后一声亦是宫声,这便是宫调。若是其中按拍处,那五音依旧都用,不只是全用宫’”。①《朱子语类》卷第八十、卷第九十二,文渊阁《四库全书》本。由此可见,宋代朱熹在这里所说的“腔调”仍是宫与调之谓,是以某音为调首,由此再推算某音为音主:宫。

明代朱载堉《律吕精义外篇·卷五》,又以风、雅、颂为例,论其宫调,曰:“诗三百篇者,皆用乐所奏;其《国风》凡一百六十篇,皆角调;《小雅》凡七十四篇,皆徵调;《大雅》凡三十一篇,皆宫调;《周颂》凡计三十一篇及《鲁颂》四篇,皆羽调。《正风》、《正雅》及《颂》皆无商音;《变风》《变雅》虽有商音,亦无商调。惟《商颂》五篇纯用商调耳,是故系于三百篇后,犹附录焉。凡《风》《雅》《颂》,为调不同,粲然而迥殊,有条而不紊,使鼓钟于宫,声闻于外,不必辨其文词字义,亦知所奏者为《风》、为《雅》、为《颂》,是以谓之《风》《雅》《颂》也。苟无一定之调,其音无所分别,则又何以谓之《风》《雅》《颂》乎?”并且在其后的《风》《雅》《颂》乐谱中,明确标注:“宫调韵脚正《大雅》十八篇起调毕曲用宫,韵脚或宫或徵,通不用商”“徵调韵脚正《小雅》十六篇起调毕曲用徵,韵脚或徵或宫,通不用商”“商调韵脚二《南》二十五篇起调毕曲用角,韵脚或角或羽,通不用商”“羽调韵脚《周颂》三十一篇起调毕曲用羽,韵脚或羽或角,通不用商”。②朱载堉:《律吕精义》外篇卷五,人民音乐出版社,2006年,第962、964、965、967、968页。这就将音乐中的“起调毕曲”的“实”与“名”都和诗词中的“押韵”“韵脚”联系在一起了,并且将作为韵脚的起调毕曲的乐音定在调首音及其上方或下方五度音:“系宫调者,起调毕曲皆宫,韵脚或宫或徵(宫徵相生)。系徵调者,起调毕曲皆徵,韵脚或徵或宫或商(徵商相生)。系商调者,起调毕曲皆商,韵脚或商或徵或羽(商羽相生)。系羽调者,起调毕曲皆羽,韵脚或羽或商或角(羽角相生)。系角调者,起调毕曲皆角,韵脚或角或羽(角羽相生)。”③朱载堉:《律吕精义》外篇卷三,人民音乐出版社,2006年,第918—919页。这里的“韵脚”有两个特点,一是为单音,二是为调首音及其上方或下方五度音,这与南音腔韵中的“崛韵”相吻合,如泉州南音《劝爹爹》用的[中滚]崛韵(见例1),只有一个徵音,是徵调的调首音。

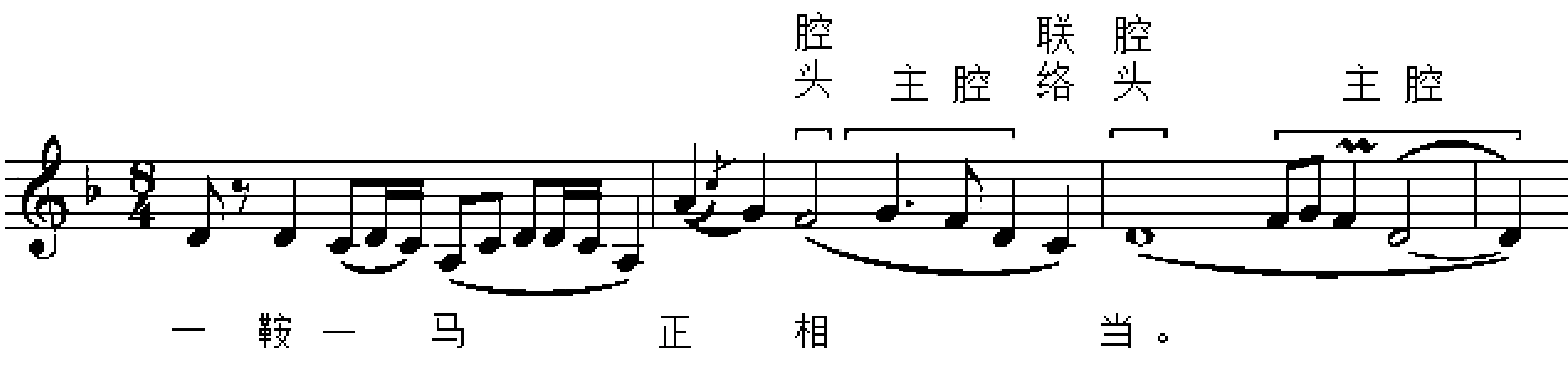

例1 泉州南音《劝爹爹》[中滚]崛韵

朱载堉在《律吕精义》中还直接提出了“腔韵”这一概念:“《文献通考》曰:‘乐者,器也,声也。’非徒以资议论而已。今订正虽详而铿锵不韵,辨析虽可听而考击不成声,则亦何取焉?观诸家所著乐书,凡数十万言,其辞非不富也,然于乐之本旨犹昧。其论歌谱,舍腔韵之抑扬而取五行之生克;其论舞谱,舍功德之形容而取日躔之方位;附会穿鑿,不亦甚乎!”④朱载堉:《律吕精义》外篇卷三,人民音乐出版社,2006年,第924页。此处提出了“腔韵”这一命题,虽未对其含义、特点作详尽阐述,但从其行文涵义可知,此“腔韵”指的是有扬抑顿挫的歌谱,联系朱氏以上对“韵”的论述,此歌谱的旋律应当是与“韵脚”的“韵”相类似的出现在乐句、乐段末尾的旋律片段,这就正与南音中作为一个结构层次的“腔韵”之义相吻合。南音中的“韵”,指的是“乐曲中最具代表性、最为典型,因而也是最有特性的音调。它们在曲调的反复循环中,在一定的结构地位中保持不变或基本不变。”⑤王耀华:《南曲腔韵》,第55页。朱载堉所说的“韵脚”“腔韵”在结构中的地位可能与南音的句尾韵相类似,即:在南音中有句头韵、句中韵、句尾韵之分,而以句尾韵为主。从其句幅规模看,南音腔韵有大韵、韵、短韵、崛韵等。⑥参见王耀华、刘春曙:《福建南音初探》,福建人民出版社,1989年。朱载堉所说的韵脚与崛韵相类似,以单音的形式呈现;朱载堉所说的腔韵则与南音腔韵中的大韵、韵、短韵相类似,以多音连接的旋律片段的形式出现(如例2)。

例2 泉州南音[倍工]滚门性腔韵

由以上这些考辩可知,“腔韵”这一音乐现象或音乐结构层次,在明代就已经引起了朱载堉等人的关注,并且在南音这一古老乐种中作为音乐结构层次之一而得以存在。

二、泉州南音腔韵与昆曲的腔格、主腔

与泉州南音腔韵相类似的结构层次,在昆曲中有腔格、主腔。

昆曲中“曲牌腔格”,武俊达指出:“昆曲曲牌唱腔曲调的格律有二:一是依据唱字调值的高低升降所形成唱腔旋律的‘四声腔格’,另一是每一曲牌都含有代表本曲牌性格特点的旋律进行,即所谓‘曲牌腔格’”。①武俊达:《昆曲唱腔研究》,人民音乐出版社,1993年,第126页。吴梅认为,“曲牌腔格”“必依本牌之腔格而斟酌之,此所以十曲十样,而卒无一同焉者也。”②吴梅:《顾曲尘谈》卷下,商务印书馆,1926年,第44页。王季烈在《螾庐曲谈》中提出:“凡某曲牌之某句某字,有某种一定之腔,是为某曲牌之主腔。”③王季烈:《螾庐曲谈》卷三,商务印书馆,1928年,第19页。这里就是用主腔来代替腔格,该主腔之义是在曲牌的相对固定的位置出现的典型性旋律,在曲牌中具有确定曲牌性格、风格以及基本表情范围的作用。如[懒画眉]第一句的最后一字位置上出现的“do-re-do-低音la”就是主腔(如例3)。

三是管理措施更加严格。这体现在四个方面:第一,对取用水总量已经达到或者超过控制指标的地区,要暂停审批建设项目的新增取水;第二,对于取水总量接近控制指标的地区,就要限制审批新增取水;第三,制定节水的强制性标准,禁止出售不符合节水强制性标准的产品;第四,对现状的排污量超出水功能区限制纳污总量的地区,要限制审批新增的取水,限制审批入河排污口。

例3 昆曲[懒画眉]之主腔

因此,昆曲的主腔从整体看与南音的腔韵相类似,多出现在句末,为典型性旋律,只是昆曲的主腔可能出现两次或两次以上,前有腔头,在主腔的两次出现中间加上联络腔。起调毕曲,尤其毕曲,大多用调首音,也有调首音的上五度音或下五度音,从这一点上看,昆曲的起调毕曲与朱载堉的“韵脚”更为相近。但是,“在主腔的两次出现中间加上联络腔”又与南音腔韵相似。昆曲是在明代就已臻于成熟的一个戏曲声腔剧种,其主腔的存在,说明与南音腔韵相似的主腔之类的音乐现象或者音乐结构层次,在明代就已经不为南音所独有,而是存在于其他古典戏曲声腔之中了。

三、南音腔韵与高腔的帮腔

在我国戏曲的重要声腔类别之一的高腔中,历来有帮腔的唱腔结构组成部分。它和剧中人的“唱”相连接,形成帮、唱相间的结构形式。据路应昆的研究,高腔的唱与帮“都是音乐与文词的合一,故它们能同时在‘表情’和‘达意’两方面形成紧密配合”来表现人物的内心感受,渲染戏剧气氛,推动剧情发展。其中,帮与唱在句、段、曲等不同结构层次上的结构逻辑是清楚的。“其一,帮的结构功能首先在于‘押尾’……,成为一种‘归结’。其二,帮也用于‘起首’,……和‘押尾’的帮形成呼应。其三,‘帮——唱——帮’的模式,结构上很有稳定感。”①路应昆:《高腔音乐与川剧》,人民音乐出版社,2001年,第10—11页。

由此可见,高腔的帮腔,与朱载堉的“腔韵”“韵脚”的理论有着紧密的关联。在湘剧高腔的传统唱腔中,“为唱词设置腔句就叫安腔。腔在曲牌中的作用,有如房屋的柱头,故安腔又叫立柱。”②张九、石生潮:《湘剧高腔音乐研究》,人民音乐出版社,1981年,第37页。凡是原词押韵之处,都一概安腔,因韵设腔。依据词义,该吟咏之处,也用咏叹性的腔,以腔为曲牌的支柱,把若干腔设置于一支曲牌之内,为曲牌奠定基架。如湘剧高腔[剔银灯](见例4),在每段的下句都出现押尾,其旋律是以一个固定音型为基础作移位变奏而出现帮高腔(高音do-do-re)、帮平腔(mimi-sol)、帮低腔(do-do-re)。

例4 湘剧高腔[剔银灯]

高腔的前身弋阳腔也是发展成熟于明代的“四大声腔”之一。由此可见,腔韵这一音乐结构层次,在明代戏曲声腔中的运用已经是相当普遍的音乐现象了。

四、南音腔韵与京剧皮黄腔的上下句结尾

例5 京剧《空城计》诸葛亮唱《我本是卧龙岗散淡的人》[西皮慢板]

在西皮、二黄的[流水]、[快板]等有板无眼类唱腔的上下句末尾则基本上没有拖腔,只有比较固定的落音,如西皮老生腔[流水](如例6),一般上句落在re音(有时落在低音sol),下句落在do音(有时落在低音la)。这就与南音腔韵的崛韵和朱载堉论“起调毕曲”的“韵脚”相似。

例6 京剧《打严嵩》邹应龙唱[西皮流水]

京剧中的西皮、二黄是形成发展于清代中、后期的戏曲声腔。由此又可以得出如下结论:明代被广泛运用于我国戏曲唱腔音乐结构层次之一的“腔韵”“起调毕曲”“韵脚”等,在清代中后期已被京剧皮黄等众多戏曲声腔所继承和运用。

五、南音腔韵与我国民族民间器乐曲中的“合头”“合尾”

在我国民族民间器乐曲中,经常可以发现有所谓“合头”“合尾”这一音乐结构层次。合尾,指的是在多段体、或多曲联缀的器乐曲中,在各段落或各曲的结尾,出现相同的曲调,以增添旋律的回环呼应之美。如果这一相同或相似的曲调是出现在各段落或各曲的开头,那就称为“合头”。如:在民族器乐曲《春江花月夜》的各段结尾出现的“合尾”,如果以第1段“合尾”为原型的话,那么,第2—5段的“合尾”只在第1板第2拍变化了4个音,第6段第1板变化了7个音;第7段节奏做了扩充,旋律简朴而富有韵味;第8、第9段虽然变化了旋律音区,但是其旋律风格和落音都没有走样;第10段[尾声]则以“合尾”的两次变化重复,给人以回味无穷的感受。

这类似于我国古代诗歌或其他韵文中的句头韵在南音中称之为“腔韵”①详见王耀华《南曲腔韵》,第62页。。如:南音“谱”《八骏马》,有一个“合头”,同时也是“合尾”,它由re与sol音的四度进行为旋法特点,配上类似于民间锣鼓[马腿]的节奏,使该旋律与《八骏马》的“骏马奔驰”的主要乐思相联系,使该旋律成为全曲循环曲式的贯穿性腔韵,在它的重复之间插入对比性段落,使全曲形成“引子+A+B+A+C+A+D+A+E+A+F+A+G+A+H+A”的结构。

由此可见,由诗词文学的押韵、韵脚变化而来的腔韵这一中国传统结构手法,不仅在开拓我国的传统声乐曲调创作与发展方面起了重要的推动作用,而且对我国传统民族民间器乐曲创作与发展有着重要的促进作用。

结语

综上所述,泉州南音腔韵作为南音音乐结构的一个重要结构层次,属于腔节中的曲中最具代表性、典型性,因而也是最有特性的音调(引用者注:更准确地说是“腔节”),它们在曲调的反复循环中,在一定的结构地位中保持不变或基本不变”① 王耀华:《中国传统音乐结构学》,福建教育出版社,2010年,第138—139页。。在泉州南音腔韵的形成发展过程中,它与宋代以来的“起调毕曲”、“韵脚”论,和明代“腔韵”论相互启发;与明代昆曲的腔格、主腔,高腔的帮腔,与清代京剧皮黄腔的上下句末尾的腔节或落音,与我国民族民间器乐曲中的“合头”“合尾”等都有一定的关联。正是在这众多戏曲剧种、民族民间器乐乐种以及其他多种传统音乐体裁形式音乐创作的交流过程中,根据乐种发展的需要进行丰富完善。与此同时,腔韵这一结构手法在我国各种各样的乐种、曲种、剧种、歌种中得到了相关创作者的理解和运用,成为我国传统音乐的一种重要的音乐现象和音乐结构层次。开创了“以腔传情,以韵美听,腔韵相谐,形神辅成”的结构新境地。