云南南涧县拥翠金矿地质特征及找矿标志

2019-06-13徐兴业文加春杨登菊夏建峰

徐兴业,文加春,杨登菊,夏建峰

(1.云南省地质矿产勘查院,云南 昆明 650051;2.云南省地质调查院,云南 昆明 650051)

云南省南涧县拥翠金矿区位于三江褶皱系(Ⅰ级)中南部,兰坪-思茅坳陷(Ⅱ级)与昌宁-孟连褶皱隆起(Ⅱ级)过渡带之公郎弧形逆冲-推覆构造转折端北侧,区内逆冲-推覆构造发育,致使地层褶皱、倒转、岩层节理、裂隙发育。动力变质作用明显,造成上三叠统麦初箐组岩层发生不同程度的板理化、千枚理化、碎裂岩化。

1 矿区地质特征

.1 地层

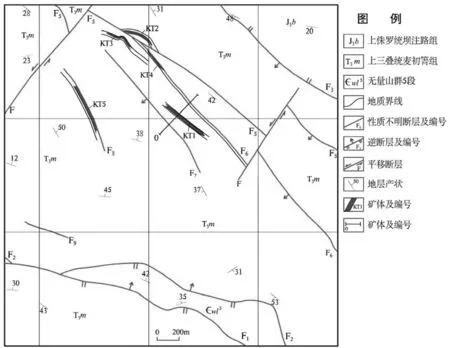

矿区主要出露地层为上三叠统麦初箐组(T3m),上侏罗统坝注路组(J3b),南部有寒武系无量山群(∈wl5)(图1)。

(1)上侏罗统坝注路组(J3b):岩性为紫红色泥岩间夹少量灰色砂岩,有轻微浅变质现象。厚1176m。

(2)上三叠统麦初箐组(T3m):为一套区域动力变质的黑灰色碳质板岩、千枚岩、变质砂岩等,夹厚2m~10m的灰岩层。在麦初箐组分布区域构造破碎带发育,并具(含锰)褐铁矿化、硅化、粘土岩化等,这些均与金矿化关系密切。厚1102m。

(3)寒武系无量山群(∈wl5):主要为块状灰岩、微晶片岩。厚465m。

1.2 构造

矿区地质构造复杂,以北西-北西西向为主迭加近东西向的逆冲-推覆断裂为主,褶皱表现为一系列的“S”与反“S”型牵引褶皱,规模大小不一。

断裂以F1、F2、F3断裂规模较大,为区域性断裂,控制着矿区的地层分区,是主要导矿构造。其它F5、F6、F7、F8、F9、F10发育于上三叠统麦初箐组(T3m)分布区,均为逆冲—推覆断裂构造带,沿断层构造破碎角砾岩带中常常发育(含锰)褐铁矿化、硅化、粘土岩化、其中,含锰褐铁矿化与硅化与金矿化关系密切,主要断裂特征简述如下:

(1)区域性导矿断裂(F1、F2):为逆冲性质,总体走向北西西,局部近东西向,倾向北东,倾角21°~52°,断层面呈波状起伏,东、西向均延出图外。断裂构造破碎带宽3m~15m,沿断裂破碎带常见有不均匀分布的褐铁矿石英脉团块及细脉,断层直接造成寒武系无量山群(∈wl)与上三叠统麦初箐组(T3m)碳质板岩接触。

F3麦处里-梨园断裂(F3):为逆冲-推覆断层,使区内老地层麦初箐组(T3m)由南西向北东逆冲-推覆于新地层上侏罗统坝注路组(J3b)之上,断层总体走向北西西,局部近东西向,倾向南西,倾角35°~60°,断层面呈波状起伏,断裂构造破碎带宽2m~5m,断裂破碎带中常见有不均匀分布的石英脉。

图1 云南省南涧县拥翠金矿地质简图

(2)矿区导矿容矿及控矿断裂

独家村-新村山断层(F5):为层间压扭性构造破碎带,走向北西,向南西倾,倾角36°~70°,局部近于直立,南东延出图外。断层两盘均为麦初箐组(T3m)板岩、变质砂岩,破碎带宽10m~30m,断裂破碎带中见有硅化、褐铁矿化。沿断裂带及其旁侧产出有KH2褐铁、金矿(化)破碎带,其中有金、褐铁共生矿体产出。

大麦地-新地基断层(F6):为层间构造破碎带,北西走向,倾向南西,倾角62°~70°,破碎带宽5m~25m,断裂破碎带中见有硅化、含锰褐铁矿化。沿断裂带及其旁侧产出有KH1、KH3、KH4褐铁、金矿(化)破碎带,其中北西部位有褐铁矿体、金褐铁矿化体。为该区的主要导矿与控矿构造。

F7断层:为层间构造破碎带,走向北西,总体向南西倾,倾角约65°,破碎带宽5m~20m,断裂破碎带中见硅化、含锰褐铁矿化。

F8断层:为层间构造破碎带,总体走向北西,断裂构造破碎带由多个滑动构造面组成,倾向南西、倾角约70°。破碎带宽25m~43m,断裂破碎带中见有含锰褐铁矿化、硅化等,该断层是区内主要的金、褐铁矿化导矿与控矿构造。沿该断层展布KH5铁、金矿化带。

F9断层:为层间构造破碎带,总体走向近东西,倾向南南西,倾角约45°~75°,由多个滑动构造面组成。破碎带宽30m~60m,断裂破碎带中见有含锰褐铁矿化、硅化。

1.3 变质作用

变质作用主要发生在上三叠统麦初箐组地层中,以动力变质为主,主要表现为在泥质、碳泥质岩类中,岩石普遍出现板岩化-千枚岩化;在泥砂质过渡岩类中,岩石普遍出现千糜岩化;砂质岩类中,岩石普遍出现碎裂岩化-糜棱岩化等,属低绿片岩相。

2 矿床地质特征

2.1 矿体特征

矿区内逆冲断层破碎带明显控制着含锰质铁质金矿化蚀变带和金矿体,各主要矿体特征简述如下:

(1)KT1矿体:分布于F6断层旁侧层间破碎带中(图2),矿体走向长大于180m,总体走向北西西向,向南南西倾斜。沿走向矿体向南东尖灭,矿体平均真厚4.97m。矿体Au品位0.50~1.39×10-6,矿体Au平均品位0.76×10-6。矿体含Fe品位14.09ω%~33.47ω%,为金(含锰)褐铁矿共生矿体。金矿体与围岩界线为清楚-渐变,含矿岩性为泥、砂质板岩构造角砾岩。矿岩石类型为石英-含锰褐铁矿氧化金矿石。矿体顶、底板均为叠统麦初箐组(T3m)砂质板岩、泥质板岩。

图2 拥翠金矿区0号勘探线剖面图

(2)KT2矿体:分布于F5断层破碎带下部,矿体总体走向北西西,倾向北北东。控制矿体走向长大于150m,矿体厚0.72m~5.37m,平均厚度2.38m。沿走向矿体向南东呈透镜状、向北西出现不规则膨缩。矿体Au单样品位0.50~1.01×10-6,单工程Au平均品位0.52~1.25×10-6,矿体Au平均品位0.72×10-6,矿体Fe品位38.73ω%~40.36ω%。金矿体与围岩界线为清楚-渐变,含矿岩性以泥、砂质板岩构造角砾岩为主,灰岩角砾岩少量,矿岩石类型为石英-(含锰)褐铁矿氧化金矿石。矿体顶板为砂质板岩,底板为灰岩和泥质板岩。

(3)KT3矿体:分布F6断层旁侧破碎带中,矿体走向长大于40m。厚8.18m,矿体走向为近东西转北西向,倾向南西-南西,倾角 65°~79°,矿体沿走向呈透镜状尖灭,为不规则膨缩透镜状矿体。矿体Au单样品位0.53~2.01×10-6,单工程Au平均品位0.65×10-6,矿体中含Fe33.26ω%~41.11ω%。金矿体与围岩界线为清楚,含矿岩性为泥、砂质板岩构造角砾岩,矿体顶、底板均为泥、砂质板岩。矿岩石类型为石英-(含锰)褐铁矿氧化金矿石。

(4)KT5矿体:分布于F8断层破碎带中,矿体走向长未控制,矿体真厚4.65米。总体走向为北北西向,倾向南西西,总体产状257°∠70°,矿体沿走向呈透镜状尖灭。矿体单样Au品位0.50~0.64×10-6,Au平均品位0.50×10-6~0.56×10-6,。矿石含Fe为45.21ω%。金矿体与围岩界线为渐变,含矿岩性为泥、砂质板岩构造角砾岩。

2.2 矿石质量

矿石矿物:主要为针褐铁矿、纤褐铁矿、自然金。

脉石矿物:主要为方解石、泥质、高岭石。

矿石结构:主要为角砾状结构、胶状结构、细粒状结构。

矿石构造:以土状、皮壳状、蜂巢状构造为主,次有脉状构造。

矿石化学成份:Fe2O3.nH2O、MnO、CaO、SiO2、Al2O3、Au、Fe、Hg、As等,其中有益组份为Au、Fe,有害组份为As,含量为0.6ω%~0.8ω%。

2.3 围岩蚀变

围岩蚀变主要为含锰褐铁矿化、硅化、碳酸盐化、次有黄铁矿化、粘土化等。其中以(含锰)褐铁矿化、硅化、碳酸盐化与褐铁、金矿化关系密切。

含锰褐铁矿化:主要见于北西向层间构造角砾岩(导矿及容矿蚀变构造破碎带)中,少数呈不规则团块状、透镜状、脉状产于砂板岩的节理、裂隙中,以前者与金矿化关系密切。常与硅化、碳酸盐化、粘土岩化相伴出现。

硅化:有两种产出形式,一是呈乳白色不规则细脉-大脉状石英脉产于层间构造破碎带或节理裂隙中,杂质少,与金矿化关系不明显;二是呈半透明结晶状无色-白色网脉、不规则细脉或集合体形式产于北西向层间构造角砾岩中,并常与褐铁矿化相伴产出,与金矿化关系密切。

碳酸盐化:主要见于北西向层间构造角砾岩蚀变带中,常与褐铁矿化、硅化相伴,以铁白云石、方解石细脉-网脉形式出现,与金矿化关系密切。

糜棱岩化:主要见于变质粗碎屑杂砂岩中,常与硅化、不均一弱褐铁化、浅灰-黑灰色黄铁矿化相伴出现,经取样了解,与铜、金矿化关系不明显。

黄铁矿化:有两种产出形式,一是呈浅灰-黑灰色微细粒稀疏-半稠密浸染状产于糜棱岩化岩屑杂砂岩中,主要见于独家村北侧大沟中,经取样分析,与铜、金矿化关系不明显;二是呈浅黄-黄色不规则粒状团块状集合体形式产出,于北西向断裂构造破碎中局部可见,有较弱的金矿化显示。

粘土化:主要见于北西向层间构造角砾岩蚀变带中,常与褐铁矿化、硅化蚀变带相伴出现,以成矿期后构造产物形式产出,呈浅灰-灰白色不规则团块状、分枝复合脉状粘土形式不均匀的穿插于褐铁矿化硅化蚀变体中,对金、褐铁矿体起破坏作用。

3 找矿标志及找矿远景

矿区地处公郎弧形转折北侧,区域上主干构造为近南北向的澜沧江深大断裂带迭加北西西-近东西向断裂,区内逆冲-推覆及地层的褶皱、倒转、节理、裂隙发育。变质作用为区域动力变质为主的浅变质,岩石普遍具板理化,矿体赋存于三叠系麦初箐组层间破碎带中,受层位、构造、岩性及围岩蚀变控制明显,矿(化)体的产出、形态、产状及其变化严格受断层构造破碎带控制。

因此,该金矿床成因属断裂构造控矿+区域动力浅变质热液迭加改造型金、(含锰)褐铁矿脉状型矿床。

3.1 找矿标志

(1)层位标志:上三叠统麦初箐组地层是主要赋矿层位,已知的金、(含锰)褐铁矿化蚀变构造破碎带及金、(含锰)褐铁矿体均产于其中。

(2)构造标志:金、(含锰)褐铁矿化蚀变带及其矿体严格受断裂、断层破碎带或构造片理化带控制,是本区最重要的找矿标志。

(3)岩性标志:灰岩、铁质砂岩、变质岩屑石英砂岩等岩类性脆、构造裂隙发育,有利于含矿热液的运移与充填交代,粉砂质泥岩板岩、含碳质泥质板岩等岩类性柔,易产生揉皱破碎及泥化等现象,对含矿热液起一定的屏蔽作用,所以,在脆性岩类与塑性岩类接触的过渡部位,往往形成金、(含锰)褐铁矿化蚀变构造破碎带,金矿体产于其中,是较明显的找矿标志。

(4)围岩蚀变标志:(含锰)褐铁矿化、硅化、孔雀石化与金(铜)、褐铁矿密切相伴,是寻找褐铁、金、铜矿化的直接标志。

(5)地球化学标志:金、铜矿(化)体的分布与地球化学异常基本吻合,地球化学异常是重要的找矿标志。

3.2 找矿远景

根据矿区地层、构造、岩浆岩、变质作用与围岩蚀变、成矿基本规律,结合物、化探成果等成果信息,矿区找矿远景分析如下:

(1)矿区地质构造复杂,变质作用以区域动力浅变质为主,未发现岩浆活动,金、褐铁矿化明显受断裂构造控制,因此,初步认为矿区金、褐铁矿床成因属断裂构造控矿+区域动力浅变质热液迭加改造型金、(含锰)褐铁矿脉状型矿床,矿区内具变质作用、含导矿容矿断裂构造,且Au矿化普遍出现,具一定的成矿条件。

(2)含金褐铁矿体是该区金矿体的主要类型,矿体明显受断裂蚀变构造破碎带控制,含金褐铁矿体在区内具一定的找矿潜力。

KT1矿体40TC2以北,矿体在走向上未控制,矿体向北仍继续延伸,地表有蚀变矿化显示,若加强控制,规模有望继续扩大。

KT3矿体,在1BT1剥土工程中显示,矿体向下膨大,走向延伸下明显,但深部未控制,浅深部有出现厚大不规则囊状矿体的可能。

KT5矿体,在8TC1槽探工程中,矿体厚大,向下亦显膨大趋势,由于地质构造复杂,走向上经追索未控制,且浅深部未控制,有出现厚大不规则囊状矿体的可能。

(3)外围有较多的金、褐铁矿化线索,成矿地质条件与矿区相似,工作程度较低,有寻找同类型金、褐铁共生矿的较大找矿远景。

综上所述,矿区金矿体明显受断裂蚀变构造破碎带控制,矿液及矿质来源主要为区域动力浅变质热液,含金褐铁矿体具有一定的找矿地质前景。