以科研带动生物医药类专业建设的实践与探索*

2019-06-13刘文伟李黄金张荣信

何 崚 刘文伟 李黄金 张荣信

广东药科大学生命科学与生物制药学院,广东省广州市 510006

生物医药产业是当今社会发展最迅速的朝阳产业之一,由于生命科学领域的新技术、新方法、新成果等不断应用到医学领域,推动了医学的发展,也使得生物医药领域的相关技术、方法和成果亦不断涌现,极大的推动了生物医药产业的发展。作为高等医药院校的广东药科大学,依次开设了生物技术、生物科学、生物制药、海洋药学和生物工程五个生物医药类专业,如何让高校的本科专业教育适应当前社会生物医药产业的快速发展,如何让普通医药院校培养的生物医药专业学生区别于985、211等重点高校培养的生物类专业学生,并有自己独特的优势和特长,这个是学校面临的重大问题,毕竟学生顺利就业,找到好工作,也会提升学校的声誉,招生自然不成问题。

在广东药科大学每两年一次调整人才培养方案的期间,开设生物医药类专业的所在学院(生命科学与生物制药学院,简称生科院)组织领导、教师走访广州、深圳、中山、珠海等重要珠三角地区的生物医药企业,设计调查问卷,对已建设成为实习基地的30多家企业进行问卷调查,并与企业领导、部门领导进行交流,对现有的人才培养方案提建议和意见。另外,组织老师联系历届考取外校(以985、211等院校)研究生的同学,让学生所在高校的研究生导师填写问卷。通过以上渠道的信息汇总,在人才培养方案修订期间,对社会、企业等的需求进行综合考虑,并结合生科院自身的发展历程和平台建设,认为以科研促教学,以科研带动专业建设,是学院培养符合社会、企业等所需求人才的最重要法宝。

1 人才培养方案修订

结合企业、学生考研高校等的问卷调查和走访,结合生科院自身发展历程和已建设的科研平台,学院和评估专家一致认为,以科研促教学,以科研带动专业建设,符合我校应用型人才、创新型人才的培养目标,符合当前社会、企业对生物医药方面人才的需求,亦有利于区别与985、211重点院校培养的生物类专业学生。在新一轮的人才培养方案修订期间,以科研促教学,以科研带动专业建设,具体体现如下。

1.1 5个层次渐进式实践教学体系建设 依托学院以生物制药研究所的建院基础,以及已建设的广东省高校实验教学示范中心“生物制药综合性工程训练中心”等,根据人才培养目标和课程安排,将整个实践教学体系设计成五个层次:第一层次以验证性实验为主,主要在专业基础课程中开设,确保学生掌握本专业的基本实验技能;第二层次以设计性与创新性实验为主,主要在专业课程中特别是一些工程工艺类课程中开设,通过对工艺流程等内容的设计与创新,启迪学生的专业设计与创新能力,此外还通过实验室开放项目和学生创业中心锻炼学生创新能力;第三层次以课程综合性实验为主,融合各门专业课,重在培养学生系统完整的知识结构与综合实验技能;第四层次以工程能力训练为主,由教师指导,结合生物制药工艺流程,以产品为导向,要求学生在机器上操作,最终获得符合要求的产品,目的是培养学生的工程意识和实际生产能力;第五层次以科研开发为主的集成创新实践能力的训练,以产学研项目为导向,纵贯生物制药上、下游领域,培养学生的大局观和整体设计、创新能力。通过五个层次的培训体系,形成了夯实基础知识技能—启发设计与创新能力—形成综合应用能力—实训实际生产能力—拓展产品研发创新素质的渐进提高式教学训练模式。

1.2 设置专业特色实践课程——独立综合性实验 各个专业分别开设独立的综合性实验课程,把学生所学的专业基础课、必修课和专业课等知识有机地融合起来,有助于促进学生理论学习和实践相结合,提升学生的综合解决问题、进行科研探索的能力。在综合性实验教学中,强调将教师的研究成果直接应用于教学,特别是在单独设立的综合性实验课程中,较为系统的引入了科研成果与实践。五个专业的综合性大实验、独立综合性实验课包括生物工程综合性实验、生物技术药物综合性实验、分子生物学综合性大实验、海洋生物技术综合性实验、模式生物与海洋活性物质研究、生物药物评价综合性实验、天然产物生物转化技术综合性实验、模式生物与新药研究、细胞工程综合性实验等。以上综合性大实验课程串联了学生四年所学专业课知识,形成一个覆盖生物医药领域上中下游操作的完整训练体系,有助于学生将理论运用于实践,提升对理论知识的理解,较好地培养学生的动手能力和科研素养。

2 独立综合实验

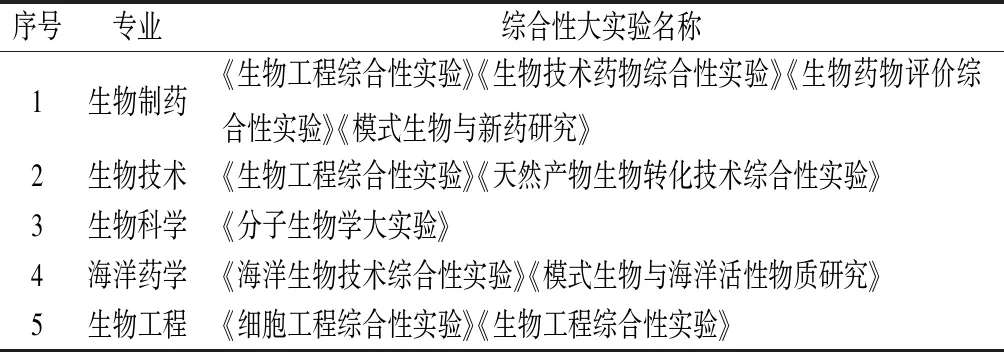

广东药科大学生科院开设了生物制药、生物技术、生物科学、生物工程和海洋药学五个生物医药专业,根据人才培养方案的修订,各个专业设立了独立的综合性实验课,具体见下表1。各个专业的独立综合性实验,将老师的科研成果融入教学,将最新的生物科学技术、方法、手段教给学生,让学生能了解到最新的生物技术进展和成果。

表1 各专业综合性大实验列表

以生物制药专业的《生物药物评价综合性实验》为例,该实验是将该专业的《毒理学》《生物技术药物临床前安全性评价》《实验动物学》三门课程串联设计的综合试验,实验以具有自主知识产权的“重组Ad5腺病毒介导的TCR基因治疗药物”(以下简称“TCR基因药物”)的临床前安全性评价为主线,设置了包括TCR基因药物的制备、纯化与质控;实验动物模型制作、靶器官毒理学评价、药物度代动力学检测、药物毒性病理学检测等研究内容在内的实验项目。通过将三门课程的实验部分有机的结合,进行多学科交叉融合教学探索与改革。以生物技术药物临床前安全性评价的理论体系为基础、毒理学实验设计为实践,同时将实验动物学中相关的实验方法,尤其是动物实验贯穿始终,从而形成综合设计性实验。

3 将科研促教学制度化的《专业拓展》实践课

《专业拓展》是面向生科院的生物科学、生物技术、生物制药、海洋药学和生物工程专业全体大三学生的必修课、实践课及特色课程,5.5学分,99学时,是生科院“本科生导师制”的课程化改革。由学院全体专任老师组建导师组,结合专业特点,从科研或社会实践中凝练拓展专题;学生通过双向选择或统筹安排与导师组成拓展专题小组,按教学大纲分阶段完成全学年的拓展实践。其中,以行业需求为导向的综合应用能力培养是课程目标特色;围绕拓展专题实施开放式教学是课程教学特色。与此同时,为保证《专业拓展》实践课的顺利实施,学院专门成立了该课程的督导组,专家由资深教授、各系主任和学生办主任组成,一路严格把关,从上游的专题论证设定、对应师资水平、教学方案的可行性,到中游的教学执行过程,再到下游的教学总结,全方位严格审核监督,从而确保了教学质量。

本科生可以《专业拓展》等方式直接参与科研。学生在“专业拓展”项目的基础上,或依托老师课题组现有研究基础,撰写项目标书,申报大学生创新性实验项目、创业训练项目等课题,通过立项后开展相关课题研究,学生就项目研究成果进一步申报“挑战杯”等竞赛活动,或者依托和利用项目平台参加各级各类实践能力系列竞赛活动。

《专业拓展》实践课的实施方式多样化,课题组老师或者让学生进入实验室参与科研,或者把学生带出校园,或者走访生产单位,或者为群众送科普讲座,不仅使得学生可以将课堂知识运用到实践中,同时让社会有更多机会接触广东药科大学的学生、认识他们的优秀精神风貌,进而了解、认可学校的教学科研工作,对提升学校的社会影响力和助力学生深造、就业无疑有着积极作用。

4 以科研促教学促进“协同育人”发展

自2007年起,学院早期探索以科研促教学方式,进行了校内创新班、校企合作创新班(与深圳华大基因)等协同育人模式探索,但基于生物医药行业发展迅速,具有前沿性、交叉性和应用性等特点,单一的创新班模式不适应行业发展需求,也无法覆盖所有专业和学生,而珠三角在生物医药领域发展迅猛,有大量留学人员和国内高层次人才创办的研发型企业提供协同培养的条件。因此,在学院已实施多年的各类创新班基础上,学院进一步探索,以期建立“以研促学、以产促学”的可持续的实践教学体系,并在此基础上探索适合珠三角企业发展的“3+1”人才培养模式,即由学校、生物医药科技企业孵化器基地、生物医药科技企业三方共建协同创新基地,共同组建一个专业理论知识扎实、岗位实践经验丰富的实践教学基地师资队伍,研究制定学生实习方案,定期组织学校老师到企业或者企业的兼职老师到学校进行学习、交流和培训,不断提高教师队伍的实践教育教学能力和整体水平。同时,由学校、生物医药科技企业孵化器基地、生物医药科技企业三方共同组织实施生物医药类专业实践教学的培养全过程,改革实践教育考核评价方法。“3+1”协同育人培养模式着重多元化培养创新能力和实践能力,也将为学生考研深造或就业营造了有利先机。

最后,经过几轮的人才培养,广东药科大学生物医药类专业的应用型人才培养效果明显,企业特别欢迎生物医药类专业的毕业生。2018年本科专业评估期间,学校委托第三方对各专业毕业生和企业进行问卷调查和采访,其结论认为学校培养的生物医药类专业学生,动手能力强,实践能力突出,且表现出很好的创新能力和科研素质。另外,学校生物医药类专业学生考取211、985等高校研究生的数量逐渐增加。据统计,广东药科大学生物医药类专业学生考取研究生数量,2013届15人,2014届25人,2015届21人,2016届27人,且每年都有多名同学到中国食品药品检定研究院、中科院上海生命科学研究院、中山大学、香港中文大学等知名学府继续深造。