建构西方世界中的“君子”

——海外新移民读经教育的兴起及其文化实践*

2019-06-13陈映婕

陈映婕

(浙江师范大学 文化创意与传播学院,浙江 金华 321004)

近十余年,“读诵经典”(简称“读经”,以儒家经典为重点)的教育理念与实践在海内外盛行,一些学者称之为“读经现象”“读经教育”“儿童读经”。不过,也有学者用“读经运动”一词来表达对大规模读经现象的质疑。①此类文章如薛涌:《走向蒙昧的文化保守主义——评蒋庆的读经运动》,《理论参考》2007年第7期;刘晓东:《“儿童读经运动”质疑——与南怀瑾先生商榷》,《南京师范大学学报(社科版)》2004年第3期;张远山:《欺世盗名的“读经”运动——兼及“文化保守主义”》,《书屋》2005年第7期;吴小龙:《读经与“读经运动”》,《出版广角》2004年第10期;李健胜:《身体与政治关系视野中的近现代儿童读经运动》,《辽宁师范大学学报(社科版)》2011年第3期等,从儿童教育心理、“经典”的现代适应性、中国制度文化的建设方向、读诵经典的具体教育方法等角度提出了诸多异议。无论是在学术界还是民间,对于读经教育的怀疑与争论一直都存在。自20世纪末以来,“读经”作为出于各种政治与文化动机旨在重构“传统”的当代意识形态复兴,一直受到学界与大众的诸多关注。事实上,海外华人读诵经典的华文教育改革几乎与国内同步,尤其是最近五年达到一个高峰。其主要标志为,华人新移民家庭中的读经教育逐渐流行,一些国家的华人还陆续成立了以此为教学特色的文化社团——读经学堂。部分成长于西方社会的华人儿童学习中文和了解中华文化的方法逐渐发生了一定转变:从依赖普通的课外华文教育机构,逐渐转向以“经典”学习为核心的华文课程。以儒家经典为教材、以反复读诵为方法、以学堂与家庭为教学情境,结合中国古代经典与现代生活实践,正成为一种新的海外华文教学模式。

学术界关于“当代读经”现象主要有以下三类观点:一是强调对自身文化传统基本价值和自我传统活力的守护,既有对现代文化的反思,也有对本土文化可能沦丧的担忧,认为读经能实现“中华文化的复兴”,以学者蒋庆、胡晓明、王财贵为代表;[1]二是强调中华文化在与西方文化互动中发生的“激烈冲撞”及其自身在其中保持的独立性,认为读经是在面临西方文明的挑战和压力下所做出的反应,有时与第一种观点有所交叉,以学者康晓光、江净帆为代表;[2]三是既综合前两者的观点,又将对读经的阐释与反思提升到一个新的高度,既强调民族文化的独特性与时代价值,也倡导东西方文化间的平等交流与对话。费孝通先生自20世纪90年代形成的“文化自觉”理论是此类观念的思想源头,王铭铭、戴大明均以此为阐释工具对“读经”进行文化解读。[3]

目前,学界对国内的读经现象进行了聚焦式关注,但较少涉及到海外华人读经的社会事实和文化影响力,相关研究仍较为薄弱。事实上,海内外的读经教育是一个整体,虽然二者的文化空间、社会语境和具体目标有一定差异,但都属于以“中华传统”为核心的文化实践范畴,其教学内容、方法与文化功能有着较多相似性,并且在网络时代互动密切、共同发展。

在本文中,笔者试图分析与回答以下问题:为什么近年来读经教育能够迅速引起海外新移民的关注并被积极实践?大多数新移民在国内并没有接受过系统的“经典教育”,为何在异国重拾经典,并引导子女接受此类华文教育?读经学堂及其课程在新移民的理想人格塑造中扮演了怎样的角色?新移民在读诵经典中如何实现对于“传统”的传承与选择,从而在西方语境中实现自我认同和增强族群自信心?

一、研究设计

(一)相关概念的界定

1.读经教育

“读经”在历史上并非新鲜事物,而是伴随着中国儒家政治的官方教育制度——“科举制”一直稳定存在。直到中国遭遇西方文明后的近一百年中,“读经”才出现一些起伏与反复。②1905年,清政府宣布废除科举制度与儿童读经的政治合法性。但从1912年起,中国共涌现四次儿童读经运动复兴,其中包括民国初年的儿童读经运动、北洋政府时期的儿童读经运动、国民政府时期的儿童读经运动以及近年兴起的儿童读经运动。时至今日,“读经”已不再是社会选拔人才和阶层流动的重要手段,在全球语境下被赋予了新的文本内涵、社会功能与教育意义。尤其是随着中国官方对“优秀传统文化”的价值认定,“读经”已成为一个来自国家上层的政策强音和实现中国现代化的文化手段,也直接影响了海外华人的文化认同与华文教育。

2.“经典”的范畴

读诵的“经典”范畴主要受到海外读经教育权威人物王财贵先生的重要影响。针对海外华文教育的需求和现状,他在各国巡回演讲中提出,读经教育不仅可以有效地提升华人儿童的中文识字和阅读能力,还能够使他们具备语言和哲学的高度,对中华文化产生亲切感和认同感,因为“成为一个有自我传统底子的中国人,才能提供其所有、而有所贡献于世界,这样反而才是西方人所欢迎的,反而会得到西方人的敬重”。[4]此观点引起许多新移民的共鸣。作为著名儒家学者牟宗三的弟子,他认为,最好的华文教育就是“读经”,即去读“最有价值的书”。他建议家长和儿童首先从儒家的“四书”(《论语》、《大学》、《中庸》和《孟子》)开始读诵,其中首推《论语》,完成“四书”后,接着再读其他古文经典,如《老子》、《庄子选》、《诗经》等,以“老实大量”、“包本背诵”为理想教学效果。结合新移民子女的本土语言学习,“经典”的范畴还包括读诵移居国的母语经典作品,如英语国家的新移民儿童读诵莎士比亚的系列作品等。

3.新移民

本文使用的“新移民”概念主要参照了庄国土教授给出的定义,即指20世纪后期,尤其是20世纪70年代以来迁居他国的中国移民,包括从中国香港、台湾、澳门迁移外国的新移民,学界称之为“中国新移民”。[5]该群体主要以发达国家为迁移目标,具有在居住国处境较好、受教育程度较高、经济水平较好、女性比率较高、趋于年轻化等特征。[6]在本文具体研究对象中,由于0~13岁儿童是海外读经的主体,读经家庭的父母大多为近20年内移居他国,尤其是欧美发达国家的第一代新移民,年龄在25~45岁之间。新移民的子女出生在移居国或幼年被带至海外,接受当地教育,母语为非中文。

(二)主要研究方法

笔者于2015—2016年赴加拿大蒙特利尔市进行了为期一年的访学生活,陆续接触到了一批积极实践读经教育的华人新移民家庭;参与了周末读经班、读经冬令营与春令营的教学与指导工作,以及社区与家庭读经小组等活动;深度访谈了部分华人新移民、读经学堂负责人与教师,走访了6户读经家庭,共对14位华人进行了深度访谈,至今与其中一些人保持着较密切联系。笔者还进入“海外读经1”“海外读经2”“读经homeschooling”“爱读经”“国际读经”等规模较大、较具影响力的华侨华人网络社交圈,得以了解到海外华人读经界的新动态和各国读经家庭的日常讨论,较为充分地掌握了海外读经教育的整体情形。

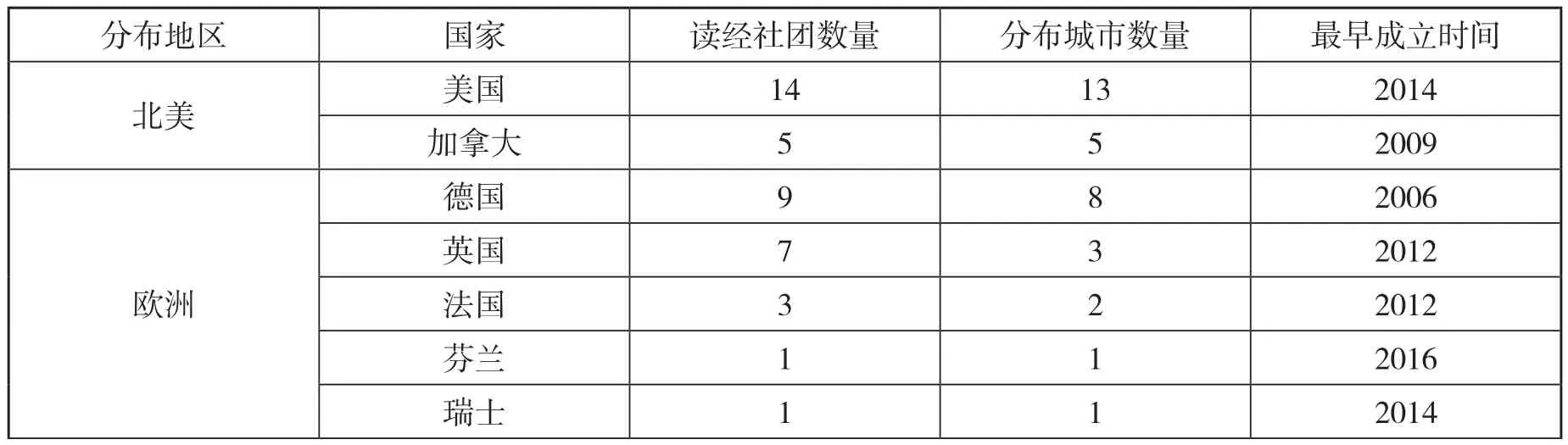

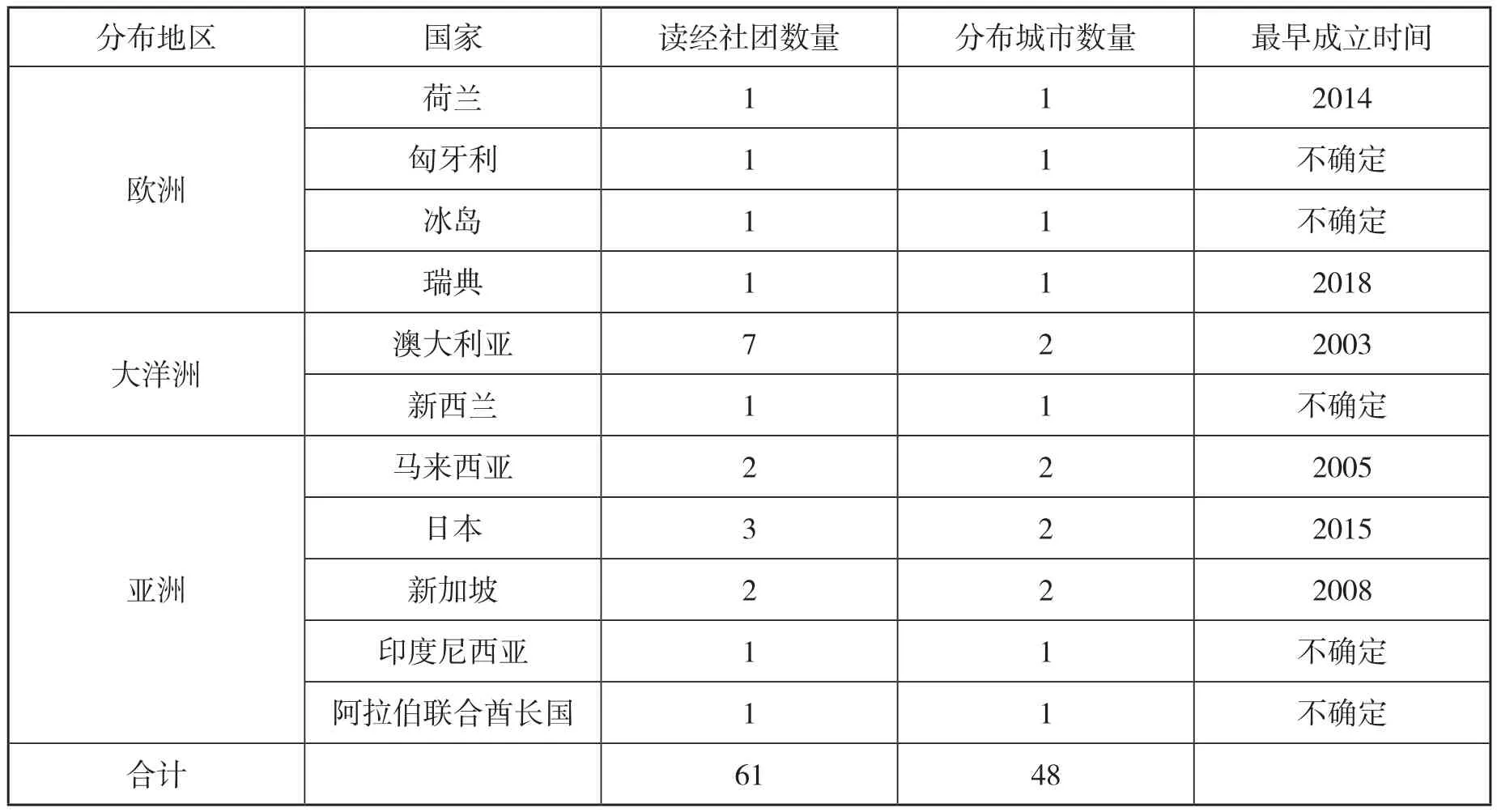

根据笔者不完全统计,目前,全世界约有近20个国家的华人在移居国陆续创立了各类读经社团,主要分布在欧洲、北美、大洋洲、亚洲的近50个城市,正在影响数万个华人新移民家庭的华文教育。在欧洲地区,德国汉堡的“致谦学堂”成立最早(2006年);而美国在规模和数量上发展得最快,五年内共成立14家,分布于13个城市;日本和澳大利亚的华人受到国内私塾的启发,在海外较早地尝试全日制读经的教学形式。

表1 海外华人读经社团(不完全统计)

续表

二、新移民的文化认同危机及其子女华文教育困境

海外新移民家庭流行读诵中文经典的本质原因在于,他们在西方社会中普遍遭遇到族群差异、文化心理冲突和自我认同危机。“他们融入一个新社会都会遭遇一个艰难时期,经历情感脆弱、失落、愤怒、恐惧、不公和渴望等多种心理状态;他们在认同自身的移民身份、将自己置身于何种被接受的话语中,都存在着困难。”[7]一位移民加拿大近二十年的华人女博士在访谈中多次使用“国际游魂”一词来形容华人新移民及其子女在西方社会中的尴尬处境,因为她看到“许多海外华人处于既非东方又非西方的文化‘夹生’状态,成为一群没有文化归属感和不自信的人”,即社会学意义上的“边际人”。[8]一位澳大利亚新移民在微信群“海外读经”中发表的一篇原创文章,代表了许多年轻新移民共同经历的文化思考,他们常会用“边缘化”“不自信”“认同缺失”等描述自身和子女的心理现状:

我作为第一代移民在澳洲生活十余年,经常有边缘化的感觉。英语不如本地人流利是一个原因,其更深层的原因是对自身文化及华人背景的不自信。那么第二代移民是否就能更好地融入了呢?英语是母语,自然不是问题,那文化和身份认同呢?恐怕他们更困惑。我所知道的一个本地出身的华人子弟有一天对妈妈说,我不想用这个袋子装饭盒了。妈妈很诧异,他说这个袋子上有中文,我是澳洲人。根本原因是他对自我文化和华人身份极度的不自信。[9]

新移民群体常常对东西方两个社会有切肤的深刻体验,其中部分人对文化的反思能力强也更容易接近真正意义上的“文化自觉”,即费孝通先生所说的对自身文化的“自知之明”,知道其来历、发展过程、特征、问题与未来发展,“不是要‘复旧’,同时也不主张‘全盘西化’或‘全盘他化’……是为了加强对文化转型的自主能力,取得决定适应新环境、新时代文化选择的自主地位。”[10]这段被引用率极高的话,也正是对努力适应西方、倾向认同传统和积极建构自我的华人新移民的内心写照。尤其在西方微妙复杂的种族关系下,新移民思考“我是谁”和要求树立文化自信、在精神上自主独立的愿望变得十分强烈。但是在西方环境下成长起来的华裔儿童普遍存在着不认同父母的“中国式”价值观与教育权威,抵触说中文或学中文、对中国社会有负面评价等现象,这些都构成了新移民家庭面临的内部挑战。“目前,华侨华人正经历着从‘落叶归根’向‘落地生根’转变的过程,华裔新生代对于中国的认同感明显减弱,华裔青少年的中华文化‘断根’现象日趋普遍,华文教育问题显得更为突出。”[11]类似这样的新闻也常见于各种海外报道,如“加拿大华人后裔的小文盲部落”[12]、“法华裔学者忧海外华人子女‘丢’了中国传统文化”[13]等。华人第二代、第三代也被贴上“黄皮白心”“香蕉人”“中文盲”“边缘人”等标签,而他们之所以学习中文,常常是迫于父母的压力,处于被动的尴尬境地,媒体称之为“被中文”现象。[14]新移民子女华文教育的现实困境主要表现在以下三方面:

(一)课外华文教育的课程质量总体不高,教学效果不理想

在西方母语的强势环境下,说中文和学中文成为华人父母需要刻意安排的教育内容。新移民父母除了在家坚持和孩子说中文外,还会送子女去附近的华文学校接受课外辅导。他们认为,这些机构提供了专门的中文教师、中文教材、课堂进度和家庭作业,能够保证学生接触中文的学习频率。但是,目前许多华人家长对于这样的传统教学方法并不满意,他们发现,孩子虽然“学了好多年,但仍然没法阅读,连报纸都看不了”“只知道一些日常词汇,复杂的东西就要用英语表达”“我女儿11岁了,课本里还只是‘爸爸今天去加油站加油’之类很简单的口语,没有深度”“孩子没兴趣,后来死活不肯去学了”等等。[15]巴黎“渊澄学堂”的负责人郑言言女士在调查了法国部分华文学校后,认为将国内的小学语文教材和教学方法“移植”到海外课堂,存在课本内容和年龄不匹配、文字浅白、信息量不够、习题比重较大、过于依赖拼音等问题。[16]因此,如果海外中文教育机构无法提供有品质的中文课程,使儿童长期处于被动低效的学习状态,无法使其获得成就感和满足感,那么,学中文就会成为“一块鸡肋——有它不多,没它也不少”[17]。这些都成为部分华人父母放弃课外华文教育机构,转向尝试读经教育的现实原因之一。

(二)家庭内部缺乏语言与文化的代际认同

华人儿童在学校里深受同龄人的影响,掌握西语的能力常常胜过父母,其语言优势一定程度上也会解构父母在家庭中的权威,而其自身也处于“内外交加”的矛盾境地。当他们对同龄人语言的认同程度高于对家庭语言的认同时,就会抵制学习中文,认为“学校里没有人说中文”“学中文没有用”“爸爸妈妈英文不好”,造成家庭内部交流的困扰,影响亲子沟通质量。华人家长在访谈中普遍提到“孩子中不中,西不西,感觉有时无法与孩子好好说话”“孩子自从上了幼儿园后,在家里中英文掺杂着说,一次找东西,忘记中文怎么说,我英文不好,搞得很抓狂”“我对孩子中文比较重视,其实是知道自己的英文太差,不可能做到用英语和他交流、讨论思想和表述观点”等语言困扰。加拿大移民张女士坦言,自己之所以和孩子一起开始学习中文经典,是由于“华裔家长哪个不想自己和孩子交流的时候用的是我们自己的母语,不止是为了更顺畅地交流,一种语言有它的文化背景,表达的时候,全部情感不是句子的表面意思就能涵盖的。”[18]因此,读经教育中特别强调“中文是有思想深度的语言”,而不仅仅只是用来表达的工具,以此吸引华人父母尝试通过亲子共读经典去塑造家庭的文化小环境。

(三)社会外部因素影响新移民子女学习中文的信心与动力

一位新移民母亲谈到了自己在家中的真实经历:“我女儿在学校里数学很好,她有一位白人好朋友,但是好朋友的父母知道她是中国人,就表现出有点看不起的样子,孩子回来问我‘妈妈,我为什么是中国人?我不想做中国人,不想学中文了。’我引用《论语》里孔子的话来鼓励她说做中国人很好,没有什么不对。”[19]一些华人家长还发现,孩子的学校教材里出现对东方文明的不恰当描述与评价,也使得孩子在学校缺乏自信,不敢主动表现出华人的文化特征,不承认自己是“中国人”,不自觉地努力将自己“洗白”。此外,西方大众媒体中常常充斥着对中国社会过激的批评与言论,也会让华人儿童对国内社会产生畏惧感,无法亲近父辈们的“祖国”,不愿意开口说中文。“对想得到主流社会承认的新移民子女来说,感觉被疏离是最大的痛苦,由此,外界对华人的态度也对华人子女的认同产生了重要的影响。”[20]这些都直接影响了他们对“中文”的价值判断以及学习信心。

因此,海外新移民在西方社会面临的诸多外部挑战及其在文化认同上真实而又迫切的内在需求,成为海外读经教育在海外华人群体中迅速蔓延的现实背景。他们期望从对中国古代经典的学习中寻找族群自信,在心理上“回归东方”,在日常化的亲子读经中寻找两代人在语言和文化上的亲近与共鸣,建立和谐的家庭关系。

三、加拿大“时谦学堂”个案分析

2015年10月—2016年6月,笔者有机会进入加拿大蒙特利尔的一所华人读经培训班——“时谦学堂”,进行为期8个月的调查与访谈,期间通过参与经典课程的学生,得以较深入地观察与理解当下的华人新移民家庭。该学堂前身为“蒙特利尔《弟子规》公益学习班”,于2009年9月在蒙特利尔净宗学会的倡议下,由江老师和戴老师创立。两位老师都是10余年前来到加拿大的新移民,平时从事IT业工作,周末给学生上课。创建时只有十余名学生,年龄大多3~10岁,课上以读诵《弟子规》为主,课后要求落实其中的生活细则。2015年4月,王财贵先生在蒙特利尔举办了一场有关海外读经教育的讲座,当地华人受到较大启发。该学习班也由王财贵先生亲自授名改为“时谦学堂”,课程由此转向读诵《大学》《中庸》《论语》《孟子》等儒家经典。此后,该学堂学生发展至25~40名,又根据学生的年龄和中文水平分为两个班。老师每节课里都会教一段300字左右的经典,让学生反复读诵,辅以简单的内容解读,要求学生每天回家复习,最好一周内达到背诵的程度。因此,学生需要在课后花费更多的时间温习和重复,家庭日常学习就显得尤为关键,也决定了来自不同家庭的学生在学习结果上会非常不同。

蒙特利尔是加拿大魁北克省第一大城市,属于该国一个语言和文化比较特殊的地区。由于历史的原因,当地人口以法裔为主,法语是最流行的官方语言,英语其次。“时谦学堂”的学生清一色都是新移民第二代,出生于加拿大,或幼年随父母出国。他们平时在学校里说法语(母语),兼修英语,在家与父母说中文,课外学习中文。由于三种语言并行,他们学习语言的任务较重。学生的父母几乎都是近二十年内以“投资移民计划”或“技术移民计划”的途径从中国移民至加国,年龄大多在25~45之间。虽然他们中的大多数人通过自己在异国的努力已经获取了加拿大的绿卡或国籍,但依然会认同自己首先是“中国人”,也“无法摆脱他们关注中国未来发展的强烈的中国人意识,他们在内心深处希望他们的后代能够传承中国人的价值观”。[21]他们送子女学习经典课程,主要有三个原因:一是认为普通华文教育机构的教学效果并不理想,不同程度地了解并认同读经教育,希望子女通过学习经典加大识字量,提高阅读能力,传承中国传统文化中的精华;二是学堂收费比较合理,半公益性质;三是这同时也给家长提供了共同学习和社交的机会,学堂除了提倡课内、外的亲子共读,还邀请专业人士为家长免费讲授道家养生、中医保健等华人感兴趣的课程。在课外,学堂还组织读经家庭参加圣诞节经典文化表演、社区儿童公益表演等活动。可以说,“时谦学堂”已经超越了一般意义上的华文补习班,将认同中国传统文化的新移民家庭凝聚起来,形成一个有归属感的“文化部落”。

新移民“常常在两种模式中寻求平衡:一方面渴望尽快融入到加拿大所谓‘欧式’主流文化氛围中去;另一方面保留对‘故国’的思念和文化传承”。[22]“时谦学堂”的中文课程内容看似是一遍遍枯燥的经典读诵,但其背后展现的是新移民努力保存和传承其所认同的、以儒家为核心的传统价值观的愿望,以此帮助自身在精神上“安身立命”。新移民在其中建构了一个西方语境下富有东方气质的“君子”,将之树立在他们和子女面前。这个理想型“君子”具备的人格特质包括:尊重师长、孝敬父母、礼节周全、身心和谐、懂得感恩、热爱学习、胸怀天下、善良正直等等。这些并不是复古式的,而是他们在与西方文化进行比较后有意识选择的“东方传统”——即在西方的社会环境下也具有实践性,能够融合并应用于他们的日常生活。

(一)强调“礼敬师长”、“身心合一”、“感恩”等生活礼仪

很多新移民认为,儒家的礼节礼仪和行为规范是中国传统文化的重要内容之一,尽管他们在国内的成长背景同样缺失此类教育,但他们希望和子女一起将之恢复和延续,言行上既能够遵循西方人的公共规范,也具备东方人的礼仪特色。他们认同西方公共社会中的一些传统,如不大声说话、不随地乱扔垃圾、有序排队、女士优先等较之中国社会更“文明”的行为规范,但他们中的一些人并不认同西方人“翘二郎腿”、课堂上坐姿随意、直呼父母名字、学生“顶撞”老师等言行。孔子时代的“礼”旨在维护国家的社会等级制度,君子“正心”“修身”“齐家”都是为了最后“治国”,直指政治上的抱负与诉求。而新移民所重视的“礼”主要是日常生活中的“礼节”和行为规范,如内心恭敬、举止文雅、尊敬师长与他人,具有文化涵养和公共道德,旨在以一个“东方君子”的形象更好地融入西方社会生活。

每次正式上课前,老师都会带领学生向孔子画像行三鞠躬礼,同时念诵“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,接着是学生和老师互相行鞠躬礼。在课堂上,老师会强调读书的姿态要“身心合一”,比如坐姿要“双脚踏地,腰板挺直”,因为“身正会引导心正”;眼睛看书和手指字都要专心,不受外界环境的影响,要“泰山崩于前而色不变”。课程结束后,全体师生也需要起立,一起念诵“感恩父母养育之恩,感恩老师辛勤教导,感恩同学帮助关心,感恩农夫辛苦劳作,感恩所有付出的人”。①这段念诵词来自于中国国内近年流行的《弟子规》课程。每次有家长带来中式点心,或者班级发放节日小礼物,都由老师站在教室门口双手将东西递给学生,学生双手接受,接着师生相互鞠躬行礼。如果有孩子单手接礼物,忘记行礼,老师和旁边的家长都会主动提醒。

(二)强调“孝亲”的儒家伦理

中国人普遍重视家庭亲情,强调家庭成员间的相互支持与帮助,努力营建华人家庭之间的社会交往。这仍然是海外华人人社会生活的重要部分。读诵《论语》时,任课老师都会重点讲到孔子认为“孝”需要做到“无违”(不违背礼仪,父母生时要敬,死后要葬)、“唯其疾之忧”(为父母的疾病而担忧)、“能养”(怀着恭敬的心提供物质供养)和不能“色难”(和颜悦色地对待父母)。古代的“孝”并不完全适用于当代华人家庭,课上提倡“孝”的目的更多是希望子女理解和体谅父母,力所能及地帮助父母做事,满足父母期待,年长后有意识地去承担家庭责任。

“孝”观念在课堂上的出现,也来自于部分新移民并不完全认同西方育儿理念及其家庭关系,有时,他们会表现出焦虑和担忧。一位受访者说:“老外的孩子特别强调独立,长大后孩子就飞出去了,和父母没有太多牵连,孩子是不会来养老的,你看看公园里面哪有孩子陪着父母的?都是老人带着狗散步,老人很孤单的。”[23]另一位受访者举了一个令她有些失落的例子:“我有个华人朋友,孩子很优秀,名校毕业后当了眼科医生,但是他和其他西方孩子一样,一年只有两次和父母在一起吃饭,一次是圣诞节,一次是自己的生日,还要父母跟他预约时间。这个朋友经常说‘自己为加拿大贡献了一个好公民,但是失去了一个儿子’。”[24]。新移民二代彻底融入西方社会的案例并不罕见,比较容易出现在更为认同西方主流社会价值观的华人移民家庭中。许多新移民都会不同程度地担心“失去”子女,期待和子女长期保持较亲密的关系,而强调“孝”也是这种情绪的直接表达。一位爸爸分享了孩子读经后的变化,“以前我女儿和我们回国探亲,总是老大不情愿的表情,说蚊子多,去哪儿都是人,住的地方也很挤。上了读经班后,老师讲过‘孝’,她和爷爷奶奶在一起也亲热多了。我们去给亲人上坟,她也和我们一起行礼,没那么反抗了,所以我们还会继续上读经课的。”[25]

(三)强调努力学习对于塑造人生的重要性

读经班的许多学生都熟知“学而时习之,不亦说乎?”“朝闻道,夕死可矣”这类名句。《论语》开篇的“学而第一”便强调了“学习”是“君子”的核心品质,老师会多次讲到只有“一箪食,一瓢饮”依然安心学习的颜渊、“吾日三省吾身”的曾子、“博学而笃志”的子夏等人物故事来鼓励学生用功学习。华人移民普遍重视教育,对于子女的经济投资比例较大,要求下一代从小努力学习、参与竞争、通过学业来改变自身与家庭命运,从而实现较之上一代更好的社会流动、进入西方社会的精英阶层。这与孔子时代为实现治理国家、改良社会而积极入仕的学习宗旨,是有所差异的。美国在2013年共有1944万亚裔人口,25岁以上的亚裔具有学士以上学位的占51.3%,其中,华人52.7%,远高于美国人总体40%的水平。华人具有研究生以上学历的占四分之一以上,远高于美国人总体九分之一的水平。[26]华人第二代在语言和文化融合方面都较有优势,职业成就上普遍都要高于自己的父辈,在学习上面临的压力也比较大。

为了在读经家庭间形成一种互相激励的学习气氛,“时谦学堂”分别设立了两个班级的微信群,希望家长将孩子每天读的内容和遍数记录在其中,家长在其中承担了每日监督、提醒、陪伴和记录的重要角色。对于年龄较小的孩子,家长更需要一遍遍地带着孩子一起读诵,极大地考验了家长的耐心、时间分配和亲子交流技巧。

一些新移民家长在坚持和孩子一起读经后,能感受到自己和子女在认知、情感上的共同变化,便会与任课老师及其他家长分享、互相激励,形成一个积极的学习环境。一位读经妈妈说,“刚开始读《论语》的时候,觉得生僻拗口、吃力,中间有时也会觉得很辛苦,但和孩子一起读到十几遍的时候,状态就会大有改善。陪儿子读经,也是我自己补课。刚移民过来时很迷茫困惑,不知道自己干嘛来了,甚至后悔出国了。里面有好多句子很有道理,也可以运用在我们现在的生活中,比如‘君子求诸己,小人求诸人’‘不怨天不尤人’,就是强调要有独立人格,积极去做事。孩子的进步也是很快的,一年多下来口音清楚了很多,自己能认读一些简单的中文绘本了。”[27]读经班还会组织儿童自愿参加华人社区和机构的公益活动,如华人医院、宗教机构、华人读书会,促进读经的“知行合一”,同时,也增强了华人间的互动交流。

四、结论与讨论

2017年春节,美国总统特朗普的外孙女表演中文歌曲《新年好》的一段网络视频在海外华人间迅速流传。该视频被认为是中国综合实力日益强盛的外交象征,也激励了无数海外华人家庭坚持学习中文。对于新移民家庭而言,通过亲子读诵经典的方式学习中文,除了期待子女未来能够在国际交流中有较好的职业发展之外,也提升了自身的族群认同、增强了文化自信并实现了代际间的良好沟通。

读经教育作为华人新移民群体的跨国传播现象,还将在华人聚居的更多国家与城市中持续快速发展,值得观察与研究。读诵经典不仅是海外华人积极开展的华文教育内容和思想形态,也是彼此之间进行社会交往、实现跨文化交流、达成族群认同的重要桥梁。它正在影响海外千万个家庭的华文教育生态,并且持续吸引着更多热衷于思考当代华文教育、倾向让子女认同中国传统的华人参与其中。由于海外新移民群体有着较为迫切的家庭教育、族群认同与思想交流等现实需求,此类读经社团未来可能会在华人聚居的更多国家和城市间蔓延。

新移民对海外读经教育的认可与积极实践,是其对中国的文化认同以及华人族群认同程度不断增强的重要表现。随着中国在国际社会影响力的不断增强,学习中文的现实需求在海外市场中越发凸显,也使得华人新移民对于国家和族群认同程度明显加深,而海外读经教育成为表达与实现这种认同的重要途径与方式,并在现代民族主义的发展中扮演了积极角色。海外读经的流行不仅有助于第一代新移民在西方社会中建立文化自信与身份认同,还可能促进新移民第二代未来在中国与海外两个发展平台中做出更多经济和文化上的贡献。

[注释]

[1] 蒋庆:《中国文化的危机及其解决之道》,《西南政治大学学报》2005年第1期;胡晓明主编:《读经:启蒙还是蒙昧——来自民间的声音》,华东师范大学出版社,2006年;王财贵:《王财贵65文集——读经与大才》,上海古籍出版社,2017年。

[2] 康晓光:《中国归来》,世界科技出版社,2008年;江净帆:《读经运动:是“文化自觉”还是“文化自尊”——兼与蒋庆先生商榷》,《南华大学学报(社会科学版)》2006年第5期。

[3] 王铭铭:《孟母堂事件:“文化自觉”的悲哀》,《广州日报》2006年8月3日;戴大明:《“读经”与文化自觉——社会学微观视角的研究》,西南大学博士学位论文,2008年。

[4] 王财贵:《读经教育手册》,绍南文化·读经教育推广中心,第15页,www.dujing.org。

[5] 庄国土、张晶盈:《中国新移民的类型与分析》,《社会科学》2012年第12期。

[6] 曾少聪、曹善玉:《华人新移民研究》,《东南亚研究》2005年第6期。

[7] Yang Zhenyu,“The Self-identification and Social Identification of Chinese Immigrants in Australia”, Journal of Chinese Studies,2014(5),p.77.

[8] 2015年10月17日于蒙特利尔访谈新移民Helen女士(家长,45岁)。

[9] 来源于微信“海外读经群”澳大利亚新移民Frank于2017年9月8日发表的原创文章。

[10] 费孝通:《反思·对话·文化自觉》,《北京大学学报》1997年第3期。

[11] 刘华、程浩兵:《近年来海外华文教育发展的现状、问题及趋势》,《东南亚研究》2014年第2期。

[12] 捷克佳:《加拿大华人后裔的小文盲部落》,加拿大友友网2012年10月12日, http://www.helloyoyo.ca/。

[13] 中国新闻网:“法华裔学者忧海外华人子女‘丢’了中国传统文化”,2010年9月30日,http://www.chinanews.com/hwjy/2010/09-30/2565354.shtml。

[14] 中国新闻网:“华裔新生代频现‘被中文’,寻根之旅引身份认同”,2013年1月6日,http://www.chinanews.com/hr/2013/01-06/4463729.shtml。

[15] 2015年10月—2016年6月,于蒙特利尔对曾将孩子送至华文教育机构的数位家长进行的随机访谈。

[16] 郑言言:《海外中文教育之殇》,2015年7月24日发表于微信群“海外读经”。

[17] 中国侨网:“学中文成为海外华人家庭烦心事,教育思路需转变”,2016年11月2日,http://www.chinaqw.com/hwjy/2016/11-02/110824.shtml。

[18]2015年10月17日于蒙特利尔访谈新移民Zhang女士(家长,37岁)。

[19]2015年12月5日于蒙特利尔访谈新移民Isabell女士(家长,42岁)。

[20]李其荣、姚照丰:《美国华人新移民第二代及其身份认同》,《世界民族》2012年第1期。

[21]王赓武:《新移民:何以新?为何新?》,《华侨华人历史研究》2001年第4期。

[22]Weiming Tu,The Living Tree: The Changing Meaning of Being Chinese Today,Stanford CA:Stanford University Press,1994,pp.39-40,52.

[23]2016年2月29日于蒙特利尔访谈新移民Jessica女士(家长,35岁)。

[24]2016年2月29日于蒙特利尔访谈新移民Hongmei Chan女士(家长,45岁)。

[25]2016年2月29日于蒙特利尔访谈新移民David Fu先生(家长,32岁)。

[26]中国新闻网:“最新数据指美国华人总数达452万 受教育程度高”,2015年5月4日,http://www.chinanews.com/hr/2015/05-04/7249459.shtml。

[27]2016年5月7日于蒙特利尔访谈新移民Lily Mo女士(家长,35岁)。