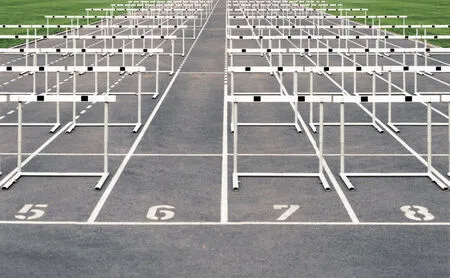

在起跑线之前起跑

2019-06-12撰文陈方图片提供视觉中国

撰文_陈方 图片提供_视觉中国

如果不是香港TVB拍摄的这部纪录片《没有起跑线》的揭秘,很多人想象不到,香港家长为了孩子『幼升小』,从妈妈怀孕时就开始准备了。纪录片的开头就有家长坦言,在香港、不买楼、不生孩子就可以活得很潇洒。孩子,要赢在子宫里。

这部纪录片里,孩子是没有童年的。三四岁的娃已经没有了娱乐时间,天天学学学,从出门就开始赶时间,出租车上吃面包,妈妈都要拿出识字卡片让孩子念字。为了让孩子天天学满六个钟,匆忙到要在公厕换校服。更“恐怖”的是,家长们也在攀比:你学10个兴趣班,我就学20个,孩子从小在幼稚园里学游泳,就是国家级的教练教学,还不能只会一种泳姿。甚至有人坦言:别和学弹琴、游泳的小孩做朋友,因为竖琴、高尔夫、骑马才比较高级。看看,育儿没有最焦虑,只有更焦虑。在看到这部《没有起跑线》的纪录片之前,我们会以为自己是那个“最焦虑”的人;看完这部纪录片之后,你有没有感觉自己还不够“拼”?不!准确说,在育儿方面是不是拼得远远不够?

“育儿焦虑”,这是如今再普遍不过的“病症”了。《2018中国家长教育焦虑指数调查报告》印证了这一点:“中国家长整体处于比较焦虑的状态”“68%的家长对孩子教育感到比较焦虑或非常焦虑”。你看,“育儿焦虑”在我国不分地域,遍布东西南北。

在讨论真正的“育儿焦虑”之前,我们必须承认,当下社交媒体上呈现出来的一部分“育儿焦虑”,也有家长特别是妈妈们“演戏”的成分。你留心观察一下,很多年轻妈妈的“撒娇指数”绝对不低于孩子,朋友圈是她们撒娇的沃土。有这层渲染在,我们自然也就感觉现在的孩子越来越难带。她们常常说自己会被孩子折腾得“死去活来”,朋友圈里的带娃焦虑基本是这个群体释放出来的。

这是一小部分“育儿伪焦虑”,真真切切的“育儿焦虑”绝对是大面积存在的。如果要追溯“育儿焦虑”的本源,最最关键的因素恐怕还是你无法确定地给孩子一个更好的未来。说得直接一些,普通家庭的父母,希望孩子将来越过越好,以求突破阶层壁垒。对于普通家庭来说,实现这样的目标必须通过教育。谈及教育,很多父母首先想到的是,优势教育资源有限,自己的孩子如何才能争取到优势教育资源。很多城市,“幼升小”已然竞争激烈,家长们无非是想让孩子从入学的第一时间就牢牢把握“优质教育资源”。没有好的小学就没有好的中学,没有好的中学又如何考上名牌大学?这是普通家庭中最普遍的教育认知。为了争取好的教育资源,你必须尽早把孩子推到这个竞争场内“比拼厮杀”。孩子的竞争状态时时刻刻被父母牵挂,你又如何能不焦虑?

普通家庭的家长是来不及考虑孩子接受的教育是否实现了“发现自我、成全同伴、照料世界”的初心,更让他们焦虑的是,如今你在努力,条件比你好的人也在努力。新闻里不止一次地提到,最近几年,升入顶尖名校的学生大多是中等以上的家庭环境。而班级里表现的所谓“双差生”,往往不再是过去的“官二代”“富二代”子弟,而是来自于低收入家庭。甚至在我们的朋友圈里,也看到一些老师写文章感慨:家境越好、社会阶层较高的家长,对学校教育的配合度越高,学习成绩和家庭环境、父母身份的相关性越来越强。

非常现实的境况是,对于绝大多数普通家庭来说,无论如何焦虑,读书改变命运还是阶层晋升的主要渠道;对于“教育正在演变成家庭综合实力较量的现实”,无论你如何不忿,更要懂得,富人家的孩子都如此努力,普通人家的孩子爱拼不一定能赢,但不拼一定坠落得更快。

可惜,焦虑并不能真正解决问题,反而使孩子更加疲惫。卢梭在《爱弥儿》里说过:“所有痛苦的感觉都与摆脱痛苦的愿望密不可分,所有快乐的观念都是与享受快乐的愿望分不开。所以,所有愿望全都意味着一种需求,而所有的需求都是痛苦的。因此,我们的痛苦正是产生于我的愿望和能力的不相称。只有在一切力量都得到运用的时候,心灵才能保持宁静,人的生活才能纳入条理。”极力希望孩子将来能有一个比自己更好的生活,而身为父母,现在所拥有的能力就是想尽各种方法促使孩子拼命学习。一方面,我们明知道优秀的人,并不一定从小学就成绩好;另一方面,只有孩子每次考试全班第一,我们才能放心他的人生是盖章优秀的。明知道牺牲全家人对生活的热爱,培养不出热爱生活懂得生活的孩子,但全家人却不得不围绕孩子的成绩转圈,生怕他将来没有能力拥抱自己想要的生活。

五一小长假时,我们家和朋友一家结伴旅行。旅途中我们大发感慨,等孩子们长大走入社会后,他们这代人对单位的依附性一定是越来越低了,为什么我们现在还如此拼命地要求他的成绩,生怕他找不到好工作呢?这么讨论着,大家似乎释然了。突然,有人说,我们现在的焦虑并不是担心他将来找不上好工作,而是一定要靠好成绩上好大学,这样才能拥有更多资源过自己想要的生活。

是啊,当下恐怕还没有什么良药能缓解父母们的“育儿焦虑”,因为我们这一代人大都信奉“只有成功才能获取更好的社会资源”。

生来便是平凡的命,却染上了不愿将就的病。这样的说辞永远说服不了“育儿焦虑症患者”。他们会反问你:“凭什么要我将就?!”

致十年后的儿女

初初、衣衣:

十年后,哥哥你十六岁,已经算一个少年迈向青年的年纪了,妹妹十一岁,还站在儿童与少年的门槛上。不知道你们是否能记得你们第一次同游外地,那是2017年的京都奈良之旅,当时我给你们各写了一首诗,其中给哥哥的是《过曹源池见小彼岸樱及踯躅花》,当中有句:

在长廊上奔跑的男孩突然在荒野中拄杖如李尔王白发怒号。他答应来生成为你的父亲。而今生,仅仅是一声醍醐鸟。

这里用的是姜夔“一声何处提壶鸟,猛省红尘二十年”的典故,二三十年的红尘,足以让我回到和你们年纪相若的青少年时代。我成长的那个时代的青涩固然难以想象,更难想象的是,20世纪80年代末90年代初那风云激荡的岁月里,即使一个惨绿少年也在燃烧。

而我对你们的期许,也就这份青涩和燃烧。青涩并不易,尤其你们成长于21世纪的大都会,十年后,网络与现实世界的纠缠更难分解,赛博朋克的预言将更为成真,哥哥也许会成为黑客,我或者会成为“神经浪游者”,妹妹则会被虚拟世界的繁华包围。你们应该知道,这个世界曾经简陋但充满爱意,那些痛苦和幸福都是真实存在的事物,人置身其间也许青涩,却能看见彼此,相濡以沫。

燃烧更是必须的,不燃烧的少年根本不配称之为少年。我们那一代,有幸承接了80年代的余烬,也能追溯到火红的60年代全部的叛逆的残响。但我相信每一代人都有一代人的激情和叛逆,你们记住“吾爱吾师,吾更爱真理”,也请记住你们的师长辈也曾经是叛逆青年,不要真理在握就完全无视他们,不妨邀请他们一起燃烧。而且记住,在真理以外还有很多可爱的事物,比如诗与爱,它们超越一时一地的“真理”,汇聚成为宇宙最珍贵的无可名状的“道”。

我们将一再穿过彼此,像自由的粒子

我们将一再拥抱彼此,一再被爱困阻

被爱解剖

被爱缝合

笑一笑吧,英勇的小兄妹

假如你们看到云,学习它变幻而不消弭

——去年的父亲节,我给你们写了这首《父亲节写给小儿女之诗》,是一种幽默而大而化之的“交代后事”。十年后,我们也许面临各种各样的分别,也许不,但都要切记珍惜彼此,珍惜那些平淡岁月里的痕迹、气味和光影。在大江大海的转折之中,那些可以成为一个人坚毅地寻回初心、寻回世界应当有的样子的凭证;而若不是大江大海,庸常日夜里,它们会唤起思潮起伏——然后出发吧,永远向远方走去,不要满足于虚拟世界的“经验”,真正用脚掌手掌触摸过的路才真正叫作路。

二十年前,爸爸度过了疯狂漫游、创造与恋爱的十年时光,这成为他一辈子享用不尽的宝藏。时间是不可以穷尽的,宇宙是广袤的,但地球就在你脚下,改变你未来的人就在你身边,我想即使在AI和虚拟网络一统天下的时代,也依然有逃逸的异托邦存在。

假如你们看见这个异托邦,不要忘记给老爸发个消息!

廖伟棠

何以为家

亲爱的孩子:

此刻我在家里的平台上坐着,往左可以眺望到雾天的蒸水河一片空蒙。有几只燕子,在水雾中穿行,真像是在裁剪这幅水墨画。但一点都不清净,因为平台住进了一位新客人,是你父亲带回来的一只母鸡。你们要回家探亲,你父亲昨天一早开车去山里买跑地鸡,到了农舍老板娘说不巧鸡都放出去觅食,只有一只在下蛋的母鸡还在笼子里。你父亲于是把母鸡装上了车,但在回来的路上他就改了主意,他断定自己狠不下心来杀这只母鸡,于是打算把它养起来,在回家的路上又拐去杂货铺买了新的雨棚(今年的春季雨下个没完)和笼子,正儿八经给它在平台上安了家。我喜欢的三角梅还没找到栽种的机会,这下倒好,被你父亲的鸡“鸠占鹊巢”了。

你父亲生来仁慈,从不打骂你们。有几次气不过我背地里偷偷罚你们,还被你父亲教育了。你们的童年没有苏丹红,疫苗到今天看应该也是安全的。那会我也还不知道电脑是个什么东西。怕你们在上学的途中走失,你父亲每天一日四趟地去接送你们上学。还记得有一次晚了十分钟,你们被新来的老师带去了家里。没有移动电话的年代,我们发动全部亲戚找你们到深夜,雨夜里打着手电照到你们的小脸时,我和你父亲声音都哽咽了,你们两个却还嬉皮笑脸打闹完全不知。你们自幼不太爱学习,特别是学校里正经的学习。我抓到几次你们大半夜在被窝里看书,要么看的是课外书,要么就是在补作业。白天使劲地玩,骗我们说作业早做完了,原来都是大晚上开夜车。我和你父亲虽然也有一颗望女成凤的心,但因为一颗溺爱你们的心,始终下不了狠心约束你们,后来家风索性朝着民主独立的气氛一去不返了。

鲁迅先生在《我们现在如何做父亲》一文中说过:“当好父母是一件极伟大的要紧的事,也是一件极艰苦困难的事。”现在我看到千千万万的父母却想的是自己的孩子当好子女是一件极伟大的要紧的事,却不曾想过这样是不是对他们而言太过艰苦困难。上个月邻居的孩子投了河,听闻这个消息我和你父亲难过了很久。孩子才十五岁,正值豆蔻年少患上了抑郁症。我像个小学生一样第一次好好学习了这种病症。最早是孩子上学时受了欺负性格内向不敢跟老师申诉,成绩下降老师又叫了家长去让回家好好督促教育。家长回家了解后怪孩子太懦弱,是不想学习找借口。事情一来二去草草把问题归结给了孩子。就这样过了半年,孩子得了抑郁症,还愈发严重,最后自己去了河边。他的母亲始终不明白孩子为什么就变成这样,在河边搂着儿子哭得肝肠寸断,他的父亲在一边抽烟自言:“你咋这么没出息。”

在学校与疯人院之间,孩子选择疯人院,在流浪与回家之间,孩子们选择了流浪,在生与死之间,孩子们选择了死亡。人间成了地狱,亲人成了陌路人。我自认为自己为这个家庭倾尽了所有,在你们过去的人生中,我应该是高分母亲。但今天我也不得不问问自己,我是否合格,我是否在身不由己的时候也选择了逃避和转嫁压力?当你们孤立无助时让你们愿意无条件信任与倾诉?老实的孩子往往软弱,我是否有教会你们勇敢?回想你们儿时成长的点滴,我禁不住生了冷汗。

年纪大了,胆子越来越小,泪点和尿点都低了。睡眠少了回忆却多了,甚至分不清回忆和忏悔的区别。我们是小人物,是螺丝钉,我们的孩子也一样。我愿你们的天空是高远的,羽翼是丰厚的。如果你们告诉我,你们并不想飞那么高,不能飞那么高,我也乐意你们累时栖息在我们的树荫之下,做那永远快乐健康的小鸟。

径山

我们之间没有恩情

宝贝:

喊你孩子,你目前却还是虚无的。若这一生有缘相见,就把这封信作为你成年后我们的一次非正式交流吧。

在我三十五岁还未成家生子的时候,有一日你的外婆在电话里质问我这一生到底想要干嘛?我说:“为何一定要生养孩子才可以?”她在电话那头回答我:“你不生孩子,你做人干嘛?”回答那么自然,这次因为她迫切地想要你,差点在我胸口插出了鲜血。其实在她难熬和我尚且年少的时候,我在饭桌上提出“还是不要结婚的好”,外婆是同意的。她一边夹起菜碗里的边角料,沉思了片刻后非常自然地回应我:“其实不结婚也好的。”当时的她已是四十岁的妇人。她的回答实在不像气话,反倒像是经过深思熟虑后的自问自答。四十岁,她的爱情变得晦暗;她的皱纹日渐繁密,健康状况更是往下跌到了红灯警报区;她的孩子都在叛逆期,她的父亲病重了她没有时间去关心。

在她做姑娘的时候,她遇见了父亲便是遇见了爱情,我也不知道她和父亲到底谁比较幸运。她对未来有着简单坚定的设想:为一个新家勤劳地工作,为她爱的人生儿育女,对待公婆像对待自己父母一样用心。开头苦又甜,她原本以为以后只要她更努力勤劳一些,甜就会更多些。但直到她60岁,生命的警钟已经拉响,这份甜才来。但长期处于红灯警报区已经令她失去对自己的在意和察觉。随甜而来的是丈夫对她为家所做出的牺牲的感恩还有一份诚意的惭愧。她以为是人生自然而然开到这站开始给她派糖了。

她受过的苦难再次塑造了她,打磨了她。她管它叫作命运,并没有谁的错,我们要学会顺从还有原谅。你的外婆在这件事情上来说是极为善良的。即便是待她不公和欺负她的人,她最终也还是选择原谅了对方。在她初为人母的时候,接连生了女儿,小姨要被送走,她是坚持养下来。一直以来她总偏袒你的小姨,在她内心深处她认为这个世界从出生就对你小姨不公,作为母亲,她所能做的无非是稍微偏爱一点。你看,母爱在这时候,的确好像是有些光芒万丈的呢。但细想,是谁没有经过商议就把你小姨带到世上来的呢?在她第一次睁开眼的时候,为什么只看到了孤立无助的母亲,逃避的父亲,还有对于她的到来毫不欢迎甚至满是厌恶的亲人,为什么他们在新生这件事情上态度如此迥异呢?

我们这个时代有一个富人叫“马云”,他前段时间在一场集体婚礼上说:“结婚就是为了生孩子,因为只有孩子是你自己的。”你看,孩子。你在出生前就没有选择,而且就被许多人看作一种私人财产的拥有。虽然“马爸爸”也说“孩子是无价之宝”这样珍重的话,但是,你想要在出生的那一刻就被人像私人财富一样拥有吗?就像一个女人的一生,生育与生命不可分割,不生育,吾宁死。我想,等你长大看得懂这封信你会有自己的想法。

你母亲现在还不是一个母亲,所以以下说的话都有些大言不惭,没有资格的样子。但我也要站在未来和你相见的地方斗胆否定他们,古人说的“不孝有三,无后为大”是长辈的自私;现代人说“我喜欢小孩”,也是一种个人喜好的选择。你母亲我始终认为生孩子的伟大从来不在于母亲爱你的伟大,而在于她对想要新生命的勇气和热切,爱一个男人的伟大。那是一个女人想证明或者完善自己,极度爱一个男人的一种表现。爱你,是在决议生下你时就连带的责任。理性地说,那是我的选择。所以,你的母亲我曾经是怯懦的,她怯懦地认为自己可能承担不起这个责任,没有那么多的爱可以源源不断地投注于你,并且还不祈求回报;当你带来麻烦与困苦时不抱怨。我总是把自己想得过于完美,行为上又过于懦弱了点。你若来,你的一生漫长,要学着生而为人;但如何学会做一名父母,不是在出生的时候就具备的能力,我也同样要学着做母亲。

“前前后后,都向生命的长途走去,仅有先后的不同,分不出谁受谁的恩典。父母与子女之间没有恩情,若此生有缘相见,我们的这份爱是一份将你带到人世的责任,是自然界的安排,你应属于你。”

Perrier