基于DSSM的西北五省(区)林业产业结构变化与差异分析

2019-06-11吕斯涵张小平

吕斯涵 张小平

摘要:利用西北五省(區)林业的产值数据,通过动态偏离—份额分析法(DSSM)计算了该区域2006—2014年林业产业结构分量和竞争力分量,分析了其产业结构与竞争力之间的动态变化。结果表明,该区域林业产业整体上处于上升态势,其产值由2006年的34.60亿元增长到2014年的215.65亿元,年平均增长率达到25.70%;就产业结构而言,该区域林业三次产业的比重由2006年的91.87∶4.54∶3.60调整为2014年的83.15∶9.69∶7.16,林业结构以传统的林业种植业为主,林业第二、第三产业比重过低;从省(区)间林业产业发展差异上分析,陕西、新疆两个省(区)林业发展水平较高;从区域林业发展的整体水平上分析,该区域有较多的林业子产业发展迅速,从动态的角度看该区域林业产业的发展,较快的发展速度弥补了林业基础结构上的缺陷,产业结构总体上正在向逐步优化的方向演化。在此基础上,对西北五省(区)林业产业发展提出了相应的建议。

关键词:动态偏离—份额分析法(DSSM);林业产业;产业结构;产业竞争力;西北五省(区)

中图分类号:S7-9;F326.2 文献标识码:A

文章编号:0439-8114(2019)01-0126-07

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2019.01.030 开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Analysis on the Change and Difference of Forestry Industry Structure in Five Northwestern Provinces (Regions)——Based on DSSM

LYU Si-han,ZHANG Xiao-ping

(Northwest Normal University,Lanzhou 730070,China)

Abstract: Using the output value data of forestry in the five northwestern provinces (regions), the structural and component components of forestry industry in 2006-2014 were calculated by dynamic deviation-share analysis (DSSM), and the dynamic changes between industrial structure and competitiveness was analyzed. The results show that the forestry industry in the region is on the rise as a whole, and its output value has increased from 3.46 billion yuan in 2006 to 21.565 billion yuan in 2014, with an average annual growth rate of 25.70%. In terms of industrial structure, The proportion of the three forestry industries in the region is adjusted from 91.87∶4.54∶3.60 in 2006 to 83.15∶9.69∶7.16 in 2014. The forestry structure is mainly based on traditional forestry planting, and the proportion of forestry second and third industries is too low. According to the analysis of the difference in the development of forestry industry among provinces (regions), the development level of forestry in Shaanxi and Xinjiang provinces is relatively high. From the overall level of regional forestry development, there are more forestry sub-sectors in the region developing rapidly. From a dynamic perspective,the rapid development speed makes up for the defects in forestry infrastructure, and the industrial structure is generally evolving in the direction of gradual optimization. On this basis, corresponding suggestions for the development of forestry industry in the five northwestern provinces (regions) were put forward.

Key words: dynamic shift-share analysis; forest industry; industrial structure; industrial competitiveness; five northwestern provinces(regions)

“西北五省(区)”是指由胡序威[1]在1993年提出的六大经济区方案中的西北区(陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆)。西北五省(区)的林业承担着维护国家生态安全、发展林业产业、建设生态文明三大战略任务,同时林业在实现经济社会科学发展中也具有不可替代的特殊作用。该区域地理位置特殊,生态环境脆弱,水土流失严重,土地荒漠化加剧,森林资源量不足,植被稀少,林业生态工程建设质量、项目管理水平偏低,林业的规划设计也往往脱离现实,缺乏实际意义,这些都是导致西北五省(区)林业产值偏低的主要原因[2,3]。

目前关于产业结构合理化和高级化是否影响经济增长的研究日益增多,如干春晖等[4]认为产业结构合理化对经济增长起到稳定作用;刘云峰[5]认为在一定条件下,产业结构是促进经济增长的根本因素之一;魏远竹等[6]认为产业结构调整是中国林业粗放型经济增长方式转变的关键所在。可见,林业产业的经济发展过程往往是经济增长与结构调整相统一的过程,努力推进林业产业结构合理化和高级化来寻求速度和效益,这是促进林业经济增长的有效目标。

通过梳理目前国内外关于林业产业结构分析的已有研究成果发现,其大多为林业经济与林业结构两者关系的研究[7-9]。纵观这些研究,针对中国西北地区林业产业结构变化与差异分析的研究成果还不多,并且关于林业产业省域间纵横双向的比较分析甚少。在研究方法上,有灰色关联度模型[10]、静态偏离—份额分析法[11-13]等,此类方法的缺点在于只涉及到研究期期初与期末的数据,无法对研究期内每个时段由于各种因素产生的变化进行分析。显然,区域内林业产业的发展不是一个永恒不变的过程。因此,本研究在借鉴以往研究的基础上,采用动态偏离—份额分析法,选取适当的评价年份与分析指标,对西北五省(区)林业产业2006—2014年间产业结构与竞争力的变化进行动态测定,从动态的角度出发,描述区域内林业产业结构与竞争力的动态变化规律与特征,旨在为提高区域内林业产业结构素质、产业竞争力、增长速度提供有效的理论依据。

1 研究区概况与研究方法

西北五省(区)地域毗邻,幅员广大,地理位置介于73°-111°15′E,31°-48°N之间,总面积约296.8万km2。西北五省(区)深居中国内陆,具有荒漠广布、干旱缺水、风沙较多、生态脆弱等特点,受降水少的先天条件制约,年降水量在40~600 mm。据第六次全国森林资源清查结果显示,西北五省(区)平均森林覆盖率为10.33%,除陕西外,其余各省(区)与全国平均水平差距甚远,最低的新疆仅为2.94%,森林资源数量相对较少,地区分布不均。2014年西北五省(区)和全国林业产业总产值分别为215.65亿和 5 403.29亿元,较2006年分别增长了523%和407%,年均增长率分别为25.70%和20.04%。该区域先天林业基础较差,林业总体发展水平落后,林业在发展过程中很大程度上仍依賴于林业第一产业的发展,并将长期处于这一产业结构模式中,缺乏区域产业竞争力优势。未来如何合理利用有限的林业资源,推进林业产业结构合理化和高级化以及提高产业竞争力优势的同时注重生态环境建设,是接下来西北五省(区)林业产业要面临的巨大难题。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

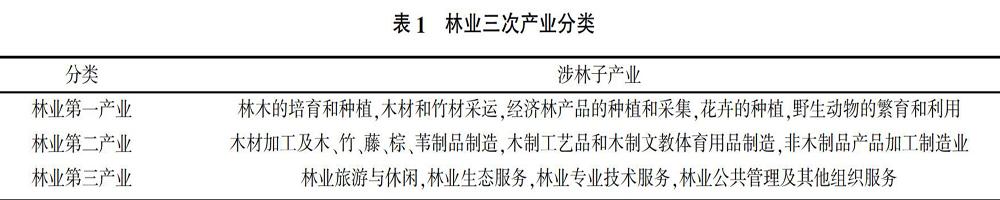

本研究的统计数据来自2006—2014年《中国林业统计年鉴》,主要涉及全国和西北五省(区)的林业产业总产值以及三次产业的产值数据。林业产业可进一步划分为三次产业(表1)。

2.2 动态偏离—份额分析法(Dynamic Shift-share Method)

偏离—份额分析法(Shift-share Method)在分析产业结构布局和经济规模发展中得到了广泛运用[14]。通常情况下,静态的偏离—份额分析仅运用到开始和结束年份的数据,这种静态方法没有考虑到在研究期间该区域的产业结构、产业竞争力和产业产值的不断变化。动态偏离—份额分析法由Thirlwall最先提出[15],即研究期被分解成两个或更多个子期,以降低产业组合变化带来的影响,根据产业结构因素和区位竞争力因素的计算结果评价区域经济结构是否合理以及自身竞争力的强弱[16]。为了显示出区域产业发展的水平与差距,将整个国家与西北五省(区)的林业产业发展联系起来比较。

2.3 计算模型

设区域在[t,T](t代表基期,T代表研究期,t=2006,…,2013,T=2007,…,2014)时间段内,林业产业结构与竞争力发生动态变化,i表示林业的第i产业(i=1,2,3),根据动态偏离—份额分析法,分析模型如下:

为进一步分析区域林业经济增长与全国林业经济增长的相对差异及各因素影响程度,引入L、W和U三个指标[14]:

2.4 评价标准

为更直观地判断区域内产业的发展态势,确定具有竞争力的优势产业,利用产业优势分析图和产业偏离分量图(表2、表3)对各区域内部进行比较,识别各区域内部产业结构的优劣与竞争力的高低。

3 结果与分析

3.1 林业产业数据描述与处理结果

由2006—2014年《中国林业统计年鉴》统计数据计算可知,2006年西北五省(区)林业三次产业的比重为91.87∶4.54∶3.60,“十一五”林业规划从2006年开始实施,林业产业结构也随之逐步转换,2014年西北五省(区)林业三次产业比重进一步调整为83.15∶9.69∶7.16,林业第二、第三产业的地位在缓慢提高。全国林业三次产业比重从2006年的44.21∶48.80∶6.99开始调整,到2014年调整为34.35∶51.98∶13.67,以林业旅游与休闲为主的林业第三产业的比重逐年增大,产业结构逐步向合理化方向发展。2006—2014年西北五省(区)及全国的林业各产业规模变化如图1所示。

采用动态偏离—份额分析法,将西北五省(区)林业产业作为区域分析的对象,以全国为上一级大尺度区域,测算林业产业结构与竞争力发生的动态变化(表4)并分析其带来的影响。

1)从结构偏离分量P上来分析,均值为-190 644.95,除2007、2008、2013年结构偏离分量为正之外,其余各年该指标均为负值,且2009—2011年结构偏离分量逐年递减,说明该区域林业产业结构素质较差,与全国平均水平差距甚远,这是导致该区域林业经济增长缓慢的原因之一。

2)从竞争力偏离分量D上来分析,均值为470 974.17,除2007、2011年竞争力偏离分量为负值之外,其余各年该指标均为正值,说明该区域林业产业具有较强的竞争力优势,对该区域林业产业发展具有较大的推动作用。

3)从总偏离分量S上来分析,均值为280 329.22,除2011年总偏离分量为负值之外,其余各年该指标均大于0,说明在2006—2014年该区域林业产业的增长速度整体上高于同期全国平均水平。同时,在2011年该指标出现较大变化,受到该年结构偏离分量、竞争力偏离分量大幅下降的影响,总偏离分量变为历年最小值,产生较大的变化幅度,说明该年区域内林业产业的结构分布出现问题,并且同时受到竞争力偏离分量负向牵引的影响,区域的产业竞争力也有所下降。

结合五大指标均值,P<0,D>0,|P|<|D|使S>0,而N>0,S

对该区域林业三次产业产值分别进行偏离分量计算得到表5。从各指标的累计结果上看,该区域林业第一产业在2006—2014年间总偏离分量S、竞争力偏离分量D的累计值均大于0,结构偏离分量P累计值远小于0,说明林业第一产业的增长速度、区域竞争力优势高于全国平均水平,以传统的林业种植业为主的林业第一产业比重过大;该区域林业第二、第三产业在2006—2014年间总偏离分量S、结构偏离分量P的累计值均大于0,林业第二产业竞争力偏离分量D累计值大于0,说明该区域林业第二、第三产业的增速较快,都具备较良好的产业结构素质,其中林业第二产业还具备区域竞争力的优势。需要指出的是,通过观察竞争力偏离分量和总偏离分量的数值,可以发现2006—2014年该区域这两个指标一直处于同升同降的关系,这说明西北五省(区)林业的增长速度与区域竞争力息息相关,联系密切。

3.2 省(区)间林业产业发展差异分析

为了进一步探寻该区域内各省(区)2006—2014年林业产业发展对全国贡献的差异,以五个省(区)为研究对象,将全国作为参照区,通过计算得到各个省(区)林业产业结构组成以及竞争力的发展情况(表6)。

1)林业第一产业:①陕西、青海、新疆的P1<0、D1>0、S1>0,区域竞争力偏离分量的正向效应大于结构偏离分量的负向效应,总体优势效应仍为正向效应,因此这三个省(区)林业第一产业为原有基础差,但发展很快的较好或一般产业,是具有产业优势的增长产业;②甘肃、宁夏的P1<0、D1>0、S1<0,区域竞争力偏离分量的正向效应小于结构偏离分量的负向效应,产业总偏离效應仍为负向效应,因此这两个省(区)的林业第一产业为原有基础结构差,但发展速度很快的较差产业[18],区别在于林业第一产业在甘肃属于衰退产业,但具有产业优势,而在宁夏属于增长产业,但不具有产业优势。

2)林业第二产业:①陕西、青海、新疆三个省(区)与林业第一产业情况相似,林业第二产业也是原有基础差,但发展很快的较好或一般产业,是具有产业优势的增长产业;②甘肃、宁夏的P2>0、D2<0、S2<0,结构偏离的正向效应小于区域竞争力分量的负向效应,产业总体偏离效应仍为负向效应,因此这两个省(区)的林业第二产业为原有基础较好但竞争力很差的较差产业,是具有产业优势的衰退产业。

3)林业第三产业:①陕西、宁夏两省(区)、均大于0,都是具有产业优势的增长产业,区别在于林业第三产业在陕西的竞争优势大于比较优势,即属于原有基础较好(具有比较优势),竞争力很强的好产业,而在宁夏的比较优势大于竞争优势,属于原有基础很好,竞争力较强的较好产业[19];②甘肃、新疆的P3>0、D3<0、S3<0,结构偏离的正向效应小于区域竞争力分量的负向效应,产业总体偏离效应仍为负向效应,因此这两个省(区)的林业第三产业为原有基础较好但竞争力很差的较差产业,是具有产业优势的衰退产业;③青海的P3>0、D3<0、S3>0,结构偏离的正向效应大于区域竞争力分量的负向效应,产业总体偏离效应仍为正向效应,因此该省(区)第三产业为原有基础较好但发展速度减慢、地位处于下降的较好或一般产业,是具有产业优势的增长产业。

3.3 整体水平计算与分析

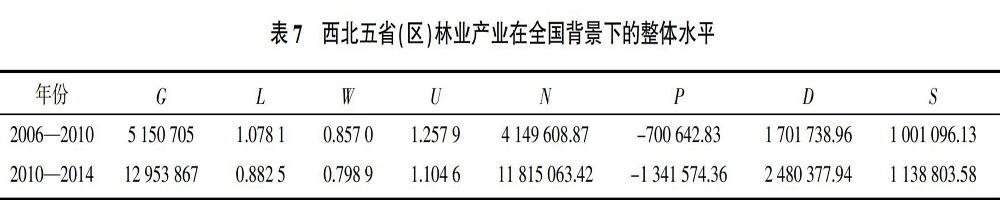

将2006、2010、2014年西北五省(区)及全国的林业产业总产值作为分析数据,通过计算得出基期、研究期数据的八大指标(表7),进一步分析西北五省(区)林业产业发展的整体水平及结构状况。

W为结构效果指数(也称为产业结构比较优势系数),若W>1,P越大,则说明该区域所在的上一级区域范围内朝阳产业在区域内的产业结构中比重较大,高于所在区域的平均水平,区域产业结构对于区域未来经济发展的潜力具有促进作用,具有较好的产业结构优势;若W=1,则说明该区域不具有潜在结构比较优势;若W<1,则说明该区域所在的上一级区域范围内朝阳产业在区域内的产业结构中比重较小,低于所在区域的平均水平,不具有产业结构优势。

U为竞争力效果指数,是区域与所在的上一级区域各产业增长速度的综合对比指数,反映的是区域内各产业在上一级区域中的相对竞争力,若与D综合比较,则当U>1时,D越大,区域内各产业增长形势越迅猛,竞争力越强。

西北五省(区)林业产业在2006—2010年期间产业产值增长总量为5 150 705万元,相对增长率L为1.078 1(接近于1),说明与全国平均水平相比,西北五省(区)林业产业整体发展速度略高,但总体林业发展水平不高;结构效果指数W为0.857 0,且P远小于0,说明该区域林业产业不具有产业结构优势,还可判断出该区域内林业产业结构中发展缓慢的林业产业比重高于全国平均水平,存在明显的产业结构劣势,对于区域未来林业经济发展的潜力起到阻碍的作用,产业结构亟待调整;竞争力效果指数U为1.257 9,且区域竞争力偏离分量远大于0,说明该区域林业产业发展中具有较多的子产业发展迅速,产业竞争力较强,并且这些产业的增速明显高于全国水平,林业产业总的增长势头良好。

西北五省(区)林业产业在2010—2014年期间产业产值增长总量为12 953 867万元,相对增长率L为0.882 5,说明与全国平均水平相比,该区域林业产业的总体发展速度偏低;W<1,U>1,与2006—2010年期间相比较情况相似,但两个指标均有下降,导致相对增长率L小于1,结构偏离分量进一步大幅度减小,说明该区域林业产业结构一直处于劣势结构,良好的区域竞争力优势也无法控制产业持续疲软的发展趋势。从动态的角度看西北五省(区)林业产业的发展,较快的发展速度弥补了林业基础结构上的缺陷,产业结构总体上正在向逐步优化的方向演化。

4 结论与建议

目前西北五省(区)林业产业经济总量和产业结构发展层次还远远落后于东、中部的其他省(区),本研究通过对西北五省(区)林业产业2006—2014年产业结构与竞争力的变化进行动态测算,得出以下结论。

1)从林业发展的各项指标上分析,相对于全国林业产业发展平均水平,以消耗资源为主的传统林业产业比重过大,成为制约林业发展的瓶颈,并且林业现代化产业发展缓慢,无法展现林业发展的结构潜力,林业产业结构需要进行调整。该区域林业第二、第三产业的增速较快,产业素质良好,其中林业第二产业还具备区域竞争力的优势。

2)从省(区)间林业产业发展差异分析,各省(区)林业第一产业整体结构素质低下,应当逐步削减财政投入。陕西、新疆两个省(区)林业总体增长速度高于全国平均水平,林业第二产业对该区域林业产业发展起着较大的推动作用,对林业产业发展的贡献度最大;森林旅游业发展势头迅猛,有望成为龙头产业。甘肃、宁夏两个省(区)林业第一产业具有比较优势,但是森林基础结构较弱,林业工业技术水平落后,缺乏区域竞争力优势且增速缓慢,森林旅游业增速缓慢。青海省的林业产业结构还是以传统的林木培育和种植、木材采运等的林业第一产业为主,林业第二、第三产业增长迟缓,林产工业发展相对落后。

3)从林业发展的整体水平上分析,该区域林业发展中的区域竞争力偏离分量较大,说明该区域林业发展中有较多的子产业发展迅速,与全国平均水平相比,这些产业增长速度略高,产业竞争力较强,区域竞争力在全国的地位一直在上升。从动态的角度看西北五省(区)林业产业的发展,该区域森林资源匮乏,资源禀赋弱,较快的发展速度弥补了林业基础结构上的缺陷,产业结构总体上正在向逐步优化的方向演化。

目前西北五省(区)林业产业结构正逐步向合理化方向发展,特别是西部大開发以来,林业产业结构转换的速度加快,林业经济增长速度提高,但从以上的分析可知,林业三次产业结构比例还存在不少问题,仍处于林业产业化水平初级阶段,产业结构调整的潜力较大,继续加快产业结构适时转换与升级是下一步结构经济战略的重中之重,为此提出以下几点建议。

1)完善产业发展政策,实现区域林业产业结构平衡。区域产业政策是指政府根据区域与分工和国民经济发展的需要,引导区域产业合理配置,促进区域产业结构合理化与高级化的一项区域经济政策。按照产业经济学理论,产业政策覆盖了资源配置的结构问题,制定区域林业产业的政策实质上是希望通过政府干预使区域林业结构达到全国平均水平。结合目前西北五省(区)林业经济发展水平及其产业结构成长所处的阶段,根据产业政策区域化的要求:①完善林业资源保护制度以适应市场经济发展的需要;②完善林权权属问题;③实施以土地换生态的林业政策;④完善现行退耕还林政策。

2)加快林业结构升级,提高林业产业战略地位。对于林业产业结构转换能力相对较高、林业经济发展较快的地区,如陕西、新疆两个省(区)应通过扩散效应带动其余三个省(区)林业经济的整体发展,同时应继续发挥产业优势,将技术能力强、增速强劲的林业第二产业向高新技术产业提升和转换;对于目前林业产业转换能力较低且林业经济还处于待提升和发展滞后的省(区),林业产业化升级的方向在于正确定位林业资源优势的基础上寻找市场、环境需求和自身优势叠加的有效空间,重构支撑经济发展的特色林业产业结构,促进产业结构均衡发展。

3)着重发展林业旅游与休闲业,扩大第三产业经济规模。林业第三产业以林业旅游业为主的服务业为主要组成部分,是改革发展潜力最大的子产业。第三产业的发展能够促进产业结构转换,是林业产业提高人民生活质量和扩大就业的主要渠道。发展壮大林业第三产业就是要壮大新兴林业旅游业,采取多种方式、渠道鼓励社会参与投资林业旅游基础建设。西北五省(区)林业旅游资源丰富,复杂多样的地形地貌,独特的民族风情。旅游业具有辐射性、联动性强和增加地区收入的特殊作用,应当将林业旅游业作为重点,将林业第三产业努力打造成为西北五省(区)林业产业的特色产业乃至支柱产业。

参考文献:

[1] 胡序威.论中国经济区的类型与组织[J].地理学报,1993(3):193-203.

[2] 马剑媛.浅析西北林业生态工程建设问题[J].南方农业,2015, 9(24):87,89.

[3] 姚顺波,张雅丽.西北林业政策探析[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2002(3):1-6.

[4] 干春晖,郑若谷,余典范.中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响[J].经济研究,2011,46(5):4-16,31.

[5] 刘云锋.产业结构与经济增长关系的统计研究[D].辽宁大连:东北财经大学,2005.

[6] 魏远竹,朱永法.产业结构调整与林业经济增长方式转变[J].北京林业大学学报,2001(1):72-75.

[7] 丁 贺,聂 华,张 颖.中国林业产业结构演变趋势及弹性模型分析[J].世界林业研究,2014,27(2):57-60.

[8] 許玉粉,耿玉德,李明德.基于SSM的延边林业产业结构模式研究[J].林业经济,2011(3):76-78,96.

[9] COX B M,MUNN I A. A comparison of two input—output approaches for investigating regional economic impacts of the forest products industry in the Pacific Northwest and the South[J].Forest Products Journal,2001,51(6):39-46

[10] 邵砾群,陈海滨,刘军弟,等.基于灰色理论的陕西省林业产业结构分析预测[J].西北林学院学报,2012,27(5):289-292.

[11] 张 颖,丁 贺,张 锐.基于偏离-份额分析法的安徽省林业优势产业的选择研究[J].中南林业科技大学学报,2014,34(7):115-120.

[12] 曹 颖,万志芳.黑龙江省林业产业结构分析——基于偏离—份额分析法[J].林业经济,2012,(11):102-104,115.

[13] 龚晓君,刘 萍.基于SSM模型的内蒙古国有林区主导产业选择实证分析[J].林业资源管理,2010(4):98-102.

[14] 樊妍芳,严江平,石培基.基于SSM的甘肃省入境旅游客源市场结构变化分析[J].干旱区资源与环境,2009,23(2):107-112.

[15] BARFF R A,KNIGHT III P L. Dynamic shift-share analysis[J].Growth and Change,1988,19(11):1-11.

[16] 廖文梅.南方集体林区林业经济增长的产业结构演变及其差异分析——基于13个省(区)1995—2011年的统计数据[J].林业科学,2014,50(8):131-140.

[17] 宋超智,宋维明,印中华.浙江林业产业结构效应与战略选择实证分析[J].林业经济,2009(5):65-70.

[18] 段树国,龚新蜀.基于偏离-份额分析法的新疆资源型产业竞争力评价[J].干旱区资源与环境,2013,27(11):9-14.

[19] 赵 锐.中国区域经济增长和能源消耗强度差异的实证分析[D].长沙:湖南大学,2012.