甘蓝黑腐病研究进展

2019-06-11胡燕周娜郑阳陆景伟陶伟林

胡燕 周娜 郑阳 陆景伟 陶伟林

摘 要 近年来,甘蓝黑腐病在各地大面积暴发,严重影响着十字花科蔬菜的产量和质量。鉴于甘蓝黑腐病防治困难、影响广泛,对甘蓝黑腐病的发生症状、侵染规律、生理小种的划分和综合防治等方面的研究进展进行了综述和展望。

关键词 甘蓝;黑腐病;生理小种;综合防控;研究进展

中图分类号:S436.35 文献标志码:B DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2019.1.017

甘蓝是居民餐桌上的重要蔬菜之一。最新数据表明,重庆市甘蓝的生产面积4.07万公顷,产量112万吨,是重庆栽培面积排名第四的主要保供蔬菜,可以四季生产,周年供应。但甘蓝黑腐病严重威胁着甘蓝的产量和质量。甘蓝黑腐病最早在19世纪90年代的美国威斯康星州东南部地区发生,对该地区的甘蓝生产造成了严重影响,从而引起世界的广泛关注和深入研究。此后,甘蓝黑腐病迅速蔓延。在20世纪90年代,甘蓝黑腐病在非洲大部分国家的甘蓝生产上均有发生,成为该地区威胁甘蓝生产的主要病害[1-4]。

我国首例甘蓝黑腐病于20世纪50年代末在华北地区被发现,至20世纪70年代中期,甘蓝黑腐病在山西、北京和山东等地区的甘蓝生产上造成了严重的危害。至 80 年代,该病在我国各地方全面暴发,使得甘蓝及其他十字花科蔬菜产业受到了严重威胁,降低其品质和产量,严重时可使甘蓝减产70%,是影响甘蓝经济效益的最主要因素之一[5-8]。为了有效防控甘蓝黑腐病的发生,很多学者从甘蓝黑腐病的症状、侵染规律、生理小种的划分以及综合防治等方面进行了深入研究,现对甘蓝黑腐病的相关研究进展综述如下。

1 甘蓝黑腐病的症状

甘蓝黑腐病可侵染甘蓝的幼苗期和成株期,但是主要侵染甘蓝成株期。黑腐病直接為害甘蓝的叶片、叶球和球茎。甘蓝黑腐病病菌为水孔侵入,侵染子叶时呈现水浸状,然后迅速蔓延至真叶出现小黑斑点;侵染真叶时,病菌多从叶缘侵入发生,形成黄褐色的“V”字型枯斑,而后病斑逐渐沿叶脉向内扩展,致使周围叶肉变黄或枯死,使叶片产生大面积黄褐色斑或叶脉坏死变黑呈网状;黑腐病病菌也可从伤口侵入,在叶侵染部位形成不规则的淡褐色病斑。甘蓝成株期侵染黑腐病后,甘蓝结球松散,发病严重的病株球茎维管束变黑或腐烂而不发臭,干燥条件下,维管束形成黑色空心干腐,并无臭味散发,可通过此特点区别于软腐病。

2 甘蓝黑腐病的侵染规律

甘蓝黑腐病是一种由野油菜黄单胞菌野油菜致病变种侵染引起的一种细菌性病害。黑腐病病菌主要在适宜的环境下由植株伤口和水孔侵入,侵入甘蓝植株维管束后,在维管束内大量分泌β-半乳糖苷、羧甲基纤维素酶和β-甘露聚糖酶,其后作用在侵染植株的细胞壁,产生大量的细胞外多糖、细胞胶质物等[9]。这些大量增殖的病原菌和细胞糖类物质堵塞维管束导管,限制了维管束水分运输,形成“V”字型病斑,病斑快速蔓延使叶脉变黑,故而称作黑腐病。

甘蓝黑腐病病原菌可在种子、留种植株、田间的病残体上越冬保存,其中种子带菌是黑腐病传播的主要方式,因而要对甘蓝种子进行严格处理,以此起到控制黑腐病病原菌传播的效果。甘蓝黑腐病病原菌可通过昆虫、病株、农具、灌溉水、雨水、肥料等传播。黑腐病侵染与湿度、温度有很大关系,高温高湿、地势低洼、植株徒长、多雨、连作、偏施氮肥、排水不良、植株早衰等因素均会加重甘蓝黑腐病的发生。黑腐病病原菌的侵染通常伴随其他病原菌的复合侵染,继而造成复合病害的大流行。

3 甘蓝黑腐病的生理小种划分

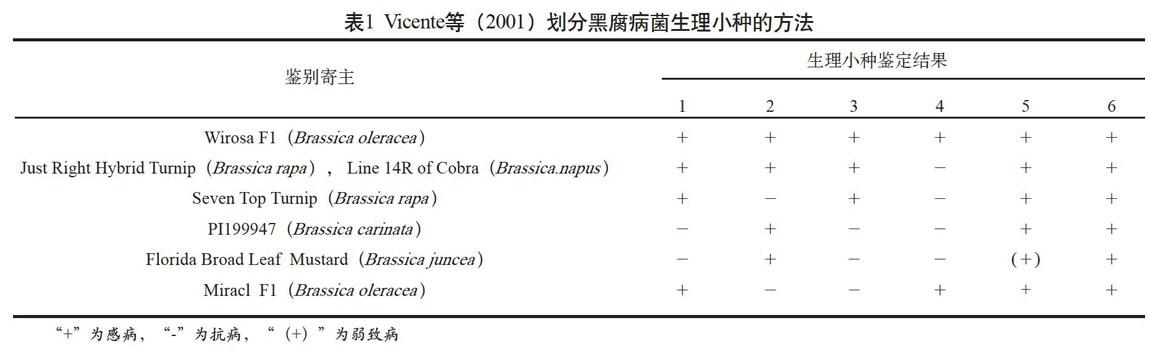

野油菜黄单胞菌野油菜致病变种几乎可以侵染十字花科作物,因此病原菌生理小种的划分也十分复杂。当前在国际上通用的是Vicente等[10]的生理小种的划分标准。Vicente等利用7 个十字花科蔬菜品种作为鉴别寄主:Wirosa F1(Brassica oleracea)、Florida Broad Leaf Mustard(Brassica juncea)、 Miracl F1(Brassica oleracea)、Just Right Hybrid Turnip(Brassica rapa)、Seven Top Turnip(Brassica rapa)、Line 14R of Cobra(Brassica.napus)和 PI199947(Brassica carinata)等将野油菜黄单胞菌野油菜致病变种划分为 6 个生理小种,分别是1号、2号、3号、4号、5号、6号小种(表 1),在其中1号小种占具主导地位,其次是4 号小种,剩下的生理小种占据较少。此表看出1号生理小种和4号生理小种为最普遍的生理小种引起芸薹属作物感染黑腐病。

国内的甘蓝黑腐病菌致病力划分标准研究较少,有一些黑腐病致病力分化的研究。例如翟文慧等[11]采集了11个地区的黑腐病病样,对分离后的代表性菌株鉴定表明,61株菌株均为野油菜黄单胞菌野油菜致病变种,其中1号生理小种占主导地位为54.1%,4号生理小种占其次为36.1%,3号生理小种占最少,但是没有发现2号、5号、6号生理小种。据统计表明,华北、东北等北方地区1号、4号生理小种比例相当,1号生理小种主要在南方、西南、沿海地区[12]。

4 甘蓝黑腐病的综合防控

在甘蓝黑腐病的防治过程中,1)选育抗病品种。可选择重庆农业科学院选育的秋实系列品种中抗病能力强、优质、高产、适宜当地栽培的甘蓝品种。2)在栽培选择上,要注意轮作换茬,多与其他科类作物(如黄瓜、南瓜、茄子、辣椒等)轮作,可大面积减轻甘蓝黑腐病的发生。3)在生产管理中,要注意种子消毒,在播种前做好药剂消毒及高温消毒;根据栽培条件和季节选择适宜的品种在适宜时期播种;在培育壮苗的过程中,用多菌灵等化学药剂对基质、穴盘、苗床进行杀菌,并且宜采用地膜覆盖的形式高畦栽培。

整个苗期注意合理浇水、科学施肥和合理使用药剂等。1)施水量过多会加速甘蓝黑腐病的暴发,遇到积水应及时开沟排水,遇旱应及时灌溉,避免田间过旱过涝。2)做到科学施肥,增强甘蓝的抗病能力,提高甘蓝的品质。3)在药剂防治方面,甘蓝黑腐病的发生初期,可在叶面喷洒一定的细菌类杀菌药剂,并且重点喷洒在发病部位或者茎部;不可单一过量使用药剂,间隔8~12 d喷洒1次,连续喷2~3次。4)及时清除田间染病的严重病株,隔离清理,喷洒生石灰防治病原菌的扩散。

5 展望

甘蓝黑腐病的寄主范围很广,包括花菜、萝卜等蔬菜,并且甘蓝黑腐病发生迅速、影响程度高、防治较难,一旦大面积暴发,对蔬菜产业造成巨大的威胁。1)国内在甘蓝黑腐病的生理小种划分上的研究还比较少,今后应加强此类研究,以便明确各地区的生理小种划分,有效地针对生理小种类型筛选抗病品种。2)在黑腐病病原菌的致病机理的研究上,病原菌在不同蔬菜上的症状不完全相同,其侵染致病过程也不尽相同,因此在在后续的研究中,要结合不同作物研究其致病机理,才能更好地为抗病育种工作提供理论支持。3)由于甘蓝黑腐病的危害性较高,应当加强甘蓝黑腐病的监督和预警工作,做好相关的防治措施,以保证甘蓝生产的安全性,保护农户的利益,保证产业的发展。

参考文献:

[1] 丁万霞,李建斌,徐鹤林.我国结球甘蓝育种研究的现状及展望(上)[J].上海蔬菜,2000(1):15-16.

[2] 李树德.中国主要蔬菜抗病育种[M].北京:科学出版社,1995.

[3] Williams P H, Staub T, Sutton J C.Inheritance of Resistance in Cabbage to Black Rot[J].Phytopathology,1972(3):247-252.

[4] Williams P H.Black rot: A Continuing threat to World crucifers[J].Plant Disease,1980,64(8):736-742.

[5] 彭銳,雷建军.甘蓝抗黑腐病研究现状[J].西南园艺,1998(3):29-32.

[6] 李径略.十字花科蔬菜黑腐病的调查研究[M].西安:陕西科学技术出版社,1992.

[7] 李明远.我国北方大白菜病害现状及发展的浅见[J].中国蔬菜,1993(4):38-40.

[8] 罗宽.十字花科黑腐病的研究[J].中国蔬菜,1983(3):51-54.

[9] 崔文华,王修垣.野黑油菜黄单胞菌(Xanthomonas campestris)L4胞外多糖的理化分析[J].微生物学报,1990,30(6):428-432.

[10] Vicente J G, Conway J, Roberts S J, et al.Identification and origin of Xanthomonas campestris pv. Campestris races and related pathovars[J].Phytopathology,2001(91):492-499.

[11] 翟文慧,张涛涛,胡俊,等.大白菜黑腐病鉴定的湿度试验及其苗期与成株期抗性的相关分析[J].中国蔬菜,2010(10):59–63.

[12] 李经略,赵晓明,李惠兰.甘蓝苗期黑腐病病菌致病力分化研究[J].陕西农业科学,1990(3):26-28.

甘蓝是居民餐桌上的重要蔬菜之一。最新数据表明,重庆市甘蓝的生产面积4.07万公顷,产量112万吨,是重庆栽培面积排名第四的主要保供蔬菜,可以四季生产,周年供应。但甘蓝黑腐病严重威胁着甘蓝的产量和质量。甘蓝黑腐病最早在19世纪90年代的美国威斯康星州东南部地区发生,对该地区的甘蓝生产造成了严重影响,从而引起世界的广泛关注和深入研究。此后,甘蓝黑腐病迅速蔓延。在20世纪90年代,甘蓝黑腐病在非洲大部分国家的甘蓝生产上均有发生,成为该地区威胁甘蓝生产的主要病害[1-4]。

我国首例甘蓝黑腐病于20世纪50年代末在华北地区被发现,至20世纪70年代中期,甘蓝黑腐病在山西、北京和山东等地区的甘蓝生产上造成了严重的危害。至 80 年代,该病在我国各地方全面暴发,使得甘蓝及其他十字花科蔬菜产业受到了严重威胁,降低其品质和产量,严重时可使甘蓝减产70%,是影响甘蓝经济效益的最主要因素之一[5-8]。为了有效防控甘蓝黑腐病的发生,很多学者从甘蓝黑腐病的症状、侵染规律、生理小种的划分以及综合防治等方面进行了深入研究,现对甘蓝黑腐病的相关研究进展综述如下。

1 甘蓝黑腐病的症状

甘蓝黑腐病可侵染甘蓝的幼苗期和成株期,但是主要侵染甘蓝成株期。黑腐病直接为害甘蓝的叶片、叶球和球茎。甘蓝黑腐病病菌为水孔侵入,侵染子叶时呈现水浸状,然后迅速蔓延至真叶出现小黑斑点;侵染真叶时,病菌多从叶缘侵入发生,形成黄褐色的“V”字型枯斑,而后病斑逐渐沿叶脉向内扩展,致使周围叶肉变黄或枯死,使叶片产生大面积黄褐色斑或叶脉坏死变黑呈网状;黑腐病病菌也可从伤口侵入,在叶侵染部位形成不规则的淡褐色病斑。甘蓝成株期侵染黑腐病后,甘蓝结球松散,发病严重的病株球茎维管束变黑或腐烂而不发臭,干燥条件下,维管束形成黑色空心干腐,并无臭味散发,可通过此特点区别于软腐病。

2 甘蓝黑腐病的侵染规律

甘蓝黑腐病是一种由野油菜黄单胞菌野油菜致病变种侵染引起的一种细菌性病害。黑腐病病菌主要在适宜的环境下由植株伤口和水孔侵入,侵入甘蓝植株维管束后,在维管束内大量分泌β-半乳糖苷、羧甲基纤维素酶和β-甘露聚糖酶,其后作用在侵染植株的细胞壁,产生大量的细胞外多糖、细胞胶质物等[9]。这些大量增殖的病原菌和细胞糖类物质堵塞维管束导管,限制了维管束水分运输,形成“V”字型病斑,病斑快速蔓延使叶脉变黑,故而称作黑腐病。

甘蓝黑腐病病原菌可在种子、留种植株、田间的病残体上越冬保存,其中种子带菌是黑腐病传播的主要方式,因而要对甘蓝种子进行严格处理,以此起到控制黑腐病病原菌传播的效果。甘蓝黑腐病病原菌可通过昆虫、病株、农具、灌溉水、雨水、肥料等传播。黑腐病侵染与湿度、温度有很大关系,高温高湿、地势低洼、植株徒长、多雨、连作、偏施氮肥、排水不良、植株早衰等因素均会加重甘蓝黑腐病的发生。黑腐病病原菌的侵染通常伴随其他病原菌的复合侵染,继而造成复合病害的大流行。

3 甘蓝黑腐病的生理小种划分

野油菜黄单胞菌野油菜致病变种几乎可以侵染十字花科作物,因此病原菌生理小种的划分也十分复杂。当前在国际上通用的是Vicente等[10]的生理小种的划分标准。Vicente等利用7 个十字花科蔬菜品种作为鉴别寄主:Wirosa F1(Brassica oleracea)、Florida Broad Leaf Mustard(Brassica juncea)、 Miracl F1(Brassica oleracea)、Just Right Hybrid Turnip(Brassica rapa)、Seven Top Turnip(Brassica rapa)、Line 14R of Cobra(Brassica.napus)和 PI199947(Brassica carinata)等将野油菜黄单胞菌野油菜致病变种划分为 6 个生理小种,分别是1号、2号、3号、4号、5号、6号小种(表 1),在其中1号小种占具主导地位,其次是4 号小种,剩下的生理小种占据较少。此表看出1号生理小种和4号生理小种为最普遍的生理小种引起芸薹属作物感染黑腐病。

国内的甘蓝黑腐病菌致病力划分标准研究较少,有一些黑腐病致病力分化的研究。例如翟文慧等[11]采集了11个地区的黑腐病病样,对分离后的代表性菌株鉴定表明,61株菌株均为野油菜黄单胞菌野油菜致病变种,其中1号生理小种占主导地位为54.1%,4号生理小种占其次为36.1%,3號生理小种占最少,但是没有发现2号、5号、6号生理小种。据统计表明,华北、东北等北方地区1号、4号生理小种比例相当,1号生理小种主要在南方、西南、沿海地区[12]。

4 甘蓝黑腐病的综合防控

在甘蓝黑腐病的防治过程中,1)选育抗病品种。可选择重庆农业科学院选育的秋实系列品种中抗病能力强、优质、高产、适宜当地栽培的甘蓝品种。2)在栽培选择上,要注意轮作换茬,多与其他科类作物(如黄瓜、南瓜、茄子、辣椒等)轮作,可大面积减轻甘蓝黑腐病的发生。3)在生产管理中,要注意种子消毒,在播种前做好药剂消毒及高温消毒;根据栽培条件和季节选择适宜的品种在适宜时期播种;在培育壮苗的过程中,用多菌灵等化学药剂对基质、穴盘、苗床进行杀菌,并且宜采用地膜覆盖的形式高畦栽培。

整个苗期注意合理浇水、科学施肥和合理使用药剂等。1)施水量过多会加速甘蓝黑腐病的暴发,遇到积水应及时开沟排水,遇旱应及时灌溉,避免田间过旱过涝。2)做到科学施肥,增强甘蓝的抗病能力,提高甘蓝的品质。3)在药剂防治方面,甘蓝黑腐病的发生初期,可在叶面喷洒一定的细菌类杀菌药剂,并且重点喷洒在发病部位或者茎部;不可单一过量使用药剂,间隔8~12 d喷洒1次,连续喷2~3次。4)及时清除田间染病的严重病株,隔离清理,喷洒生石灰防治病原菌的扩散。

5 展望

甘蓝黑腐病的寄主范围很广,包括花菜、萝卜等蔬菜,并且甘蓝黑腐病发生迅速、影响程度高、防治较难,一旦大面积暴发,对蔬菜产业造成巨大的威胁。1)国内在甘蓝黑腐病的生理小种划分上的研究还比较少,今后应加强此类研究,以便明确各地区的生理小种划分,有效地针对生理小种类型筛选抗病品种。2)在黑腐病病原菌的致病机理的研究上,病原菌在不同蔬菜上的症状不完全相同,其侵染致病过程也不尽相同,因此在在后续的研究中,要结合不同作物研究其致病机理,才能更好地为抗病育种工作提供理论支持。3)由于甘蓝黑腐病的危害性较高,应当加强甘蓝黑腐病的监督和预警工作,做好相关的防治措施,以保证甘蓝生产的安全性,保护农户的利益,保证产业的发展。

参考文献:

[1] 丁万霞,李建斌,徐鹤林.我国结球甘蓝育种研究的现状及展望(上)[J].上海蔬菜,2000(1):15-16.

[2] 李树德.中国主要蔬菜抗病育种[M].北京:科学出版社,1995.

[3] Williams P H, Staub T, Sutton J C.Inheritance of Resistance in Cabbage to Black Rot[J].Phytopathology,1972(3):247-252.

[4] Williams P H.Black rot: A Continuing threat to World crucifers[J].Plant Disease,1980,64(8):736-742.

[5] 彭锐,雷建军.甘蓝抗黑腐病研究现状[J].西南园艺,1998(3):29-32.

[6] 李径略.十字花科蔬菜黑腐病的调查研究[M].西安:陕西科学技术出版社,1992.

[7] 李明远.我国北方大白菜病害现状及发展的浅见[J].中国蔬菜,1993(4):38-40.

[8] 罗宽.十字花科黑腐病的研究[J].中国蔬菜,1983(3):51-54.

[9] 崔文华,王修垣.野黑油菜黄单胞菌(Xanthomonas campestris)L4胞外多糖的理化分析[J].微生物学报,1990,30(6):428-432.

[10] Vicente J G, Conway J, Roberts S J, et al.Identification and origin of Xanthomonas campestris pv. Campestris races and related pathovars[J].Phytopathology,2001(91):492-499.

[11] 翟文慧,张涛涛,胡俊,等.大白菜黑腐病鉴定的湿度试验及其苗期与成株期抗性的相关分析[J].中国蔬菜,2010(10):59–63.

[12] 李经略,赵晓明,李惠兰.甘蓝苗期黑腐病病菌致病力分化研究[J].陕西农业科学,1990(3):26-28.