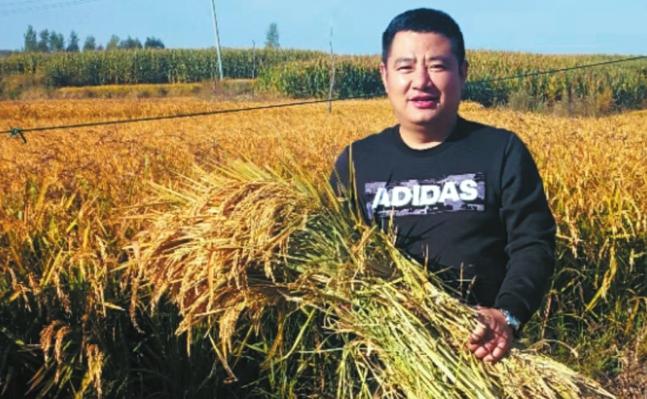

为乡亲掘开致富的源泉

2019-06-11韩建平

韩建平

风雨送春归,飞雪迎春到。

3月12日,一场久违的大雪如鹅毛般飘落在丘陵深处的富源村。

站在村外的雪地里,朱晓光的心情就像唐代诗人韩愈在《春雪》那首诗中所咏叹的一样——“新年都未有芳华,二月初惊见草芽。白雪却嫌春色晚,故穿庭树作飞花。”

在44年的人生经历中,他喜欢过雪——那是儿时和小伙伴们打雪仗的一种童真快乐;但现在对雪的热盼,感觉完全不同了——这场“贵如油”的春雪,对于农田补墒、缓解春旱来说,就是一场“及时雨”啊!

想到自己这种越加强烈的“老农情结”,朱晓光忍不住笑了。

点亮心里的灯,铺好幸福的路

2017年9月12日,秋阳烈日。大清早,朱晓光就拎着农具下了地。在一块荒弃复耕的村内建设用地上,他和工作队员及村干部砍倒了一片玉米,又清理了玉米茬子,为即将开工建设的光伏项目平整地面。

一天下来,他和工作队员都累得直不起腰,双手磨出了血泡。

吃晚饭时,几个人交流着一天的感受。累是共同的感受,乐是共同的心情。

“比起征地那会儿,遭这点儿罪根本不算事儿了!”朱晓光笑着说。

光伏这个扶贫项目,并不是每个贫困村都有。在获知相关信息后,朱晓光认定这是一件利民的好事,便带领村干部、工作队员“抢项目”。

他们得知,有些村就是因为征不到地,导致项目流产。这就意味着,在研究确定项目地块后,入户走访做动员工作是一场必须拿下的攻坚战。

“项目一年能挣30多万块钱,60%按照政策分给贫困户,30%用于村公益事业。多好的事啊!”

“你拿出地村里给补贴,还可以串地。”

……

经过三番五次的思想动员,朱晓光又组织召开了村民代表大会,集体研究讨论。几经曲折,最终占地1.1万平方米、457千瓦的光伏项目顺利落地,2018年1月开始发电。

按照村民代表大会决议:68户贫困户从中受益,每户每年可分到3000元。贫困户心里的灯被点亮了。

在推进光伏项目的同时,朱晓光还在琢磨另一件难事——修路。富源村除了两条年久失修的“村村通”公路,其余都是泥土路。每逢雨水天气,低洼处一脚踩进去半鞋泥。全村人都盼着尽快修好路,改善生活环境。

可修路要花很多钱,于是,朱晓光便四处筹集资金。为难之时,朱晓光获知,延寿县已经对富源村的道路进行了修建立项,正准备实施。

“当务之急是缺少道路修整后的配套資金。栅栏、路灯,都要配套……”朱晓光将情况反映给了派出单位。领导表态:“你们村是‘深度贫困村,咱们省行每年的捐赠资金优先支持你们。”

2017年10月,富源村开始修路。村民们欢天喜地,有人还拿出尺子不时去施工现场“监工”。修路过程中,驻村工作队投入近100万元,为村里安装了140盏齐刷刷的路灯,为全村统一安装了6300延长米的绿色栅栏。

经过这两件事,村民们迅速认可了朱晓光和他带领的工作队。

捧出一颗赤诚心,温暖一座小山村

2018年7月27日,村民郑树花家盖的新房要上梁。大清早,驻村工作队、村干部就到了场,张罗大伙儿忙了起来。

眼瞅着新房子即将落成,郑树花说:“在电视里才能看到的事情,没想到会发生在我家。”

活儿干得差不多了,小院里便摆了几桌家常菜,郑树花诚恳地说,一定要谢谢大伙儿。

这些年,郑树花的日子过得很不易,独自一人把两个孩子拉扯大。因为生活压力所累,郑树花平时难得有笑脸,话也不多,可那天却借着酒劲儿打开了话匣子。她说起二闺女考上高中后家里拿不起学费,是朱队长所在的省建行出手相助,才圆了孩子的求学梦;说起朱队长的妻子杨宇洁把自己当亲戚,为了让她上高中的二闺女穿得像点儿样,给孩子送来的好多都是新衣服;说起这些年在这个破旧不堪的危房里担惊受怕的日子总算熬出了头,眼泪扑簌簌地落了下来……

驻村不久,朱晓光就得知郑树花的二闺女是一名“学霸”,可因为家里没钱,孩子面临辍学。

朱晓光向省建行领导汇报此事后,行长主动提出资助意愿,“一年一万元”。

行长到郑树花家里慰问时还表示:“如果孩子考上大学,专业对口、学业有成,我们将优先招录。”

前些年,村民二宝子在干活时不慎将手卷进了机器,从此落下残疾。如今,他独自带着读小学的儿子生活,十分艰难。

朱晓光听说他有养牛的想法,就张罗给他办扶贫贷款,“要扶持有致富意愿的贫困户自我脱贫”。两年下来,二宝子家就添了两头小牛犊。

二宝子家离工作队的驻地不远,工作队队员陈伟每天早上都去帮着喂牛。起初,二宝子还不好意思,可时间久了,两人相处得亲如一家。

因为朱晓光要经常带着村民到哈尔滨办事,为了帮他们省下住宿费,他母亲的家便成了“驿站”。不仅如此,两年来,朱晓光还帮着村民们争取普惠金融贷款,引进农业科技企业,开展新种植技术推广……他用赤诚、用行动温暖着这座小山村。

由于居住条件限制,冬天晚上他得穿着袜子甚至戴着棉帽子睡觉,即便这样,有时半夜还会被冻醒。两年来,他的身体免疫力迅速下降,后背和腰上起了带状疱疹,胳膊肘上也是一块又一块红肿。

“那都是为村里操心,心火大压力大落下的。”有村民深知朱晓光的甘苦。

开辟致富的路,欠下“还不了的情”

富源村水田少、旱田多,且多是坡地,一直以种植玉米为主,经济效益低。驻村之后,朱晓光经过调研发现:处于张广才岭余脉的富源村,非常适合种植中草药。

“种植中草药的经济效益可比种玉米高太多了!”2018年春节前后,朱晓光带着有种植意愿的村民跑药厂考察,参观种植基地,学习种植技术。

很快,哈尔滨中药四厂承诺回收药材,并免费提供了草药种子。可是,马上就要下籽儿了,一些原本说好种药的村民却打起了“退堂鼓”。眼看着就要错过农时,朱晓光的血压忽地就上来了。

“我带头种!”年轻的村党支部书记邹吉会认准了这是改变种植结构、提高经济效益的良机。随后,他种了50亩板蓝根、20亩桔梗。

见村书记带了头,有的贫困户也跟着试种。刨沟、打垄、下籽儿……自那一刻起,朱晓光的心就像是种到了地里,整天跟着村民们干农活,仅仅半个月人就瘦了一圈。有队员跟他开玩笑:“黑了两个色号。”

半年后,富源村种植的一年生板蓝根因天灾算是赔了“人工费”,但是两年生的桔梗长势挺好。今年春天,邹吉会准备扩大种植规模,继续种植板蓝根,并试种一下平贝。

2018年5月,朱晓光和工作队队员凑了4万元,作为启动资金,养殖了2000只溜达鸡。他们去方正县买鸡雏,用私家车装了两大箱。回到村里,朱晓光又赶紧张罗给鸡雏打疫苗。从早上一直忙活到第二天凌晨两点多,朱晓光熟练掌握了这项新技能。

当年国庆节前夕,富源村的“绿色溜达鸡”经过屠宰包装上市,每只卖到了158元。为了打开销路,朱晓光能想到的人他都张了嘴求援。省建行的各级领导和员工们也全力支持,第一批卖出的400只溜达鸡顺利送达买家手中。

朱晓光没想到,到货当天,他的手机就“炸了窝”:“朱哥,咱们这扶贫鸡有的咋有异味啊?”

原来,有的村民没有严格按照事前确定的标准进行冷冻和运输,因此出现问题。查明原因后,朱晓光一遍遍给好友们打电话:“产品如果变质,村里退款。”

此时,朱晓光正在母亲家。72岁的老母亲王书玉是一名老党员,看着儿子辛辛苦苦养了一年的鸡好不容易卖出去,现在又急得“火上房”,就安慰他:“儿子,别上火。妈这儿有钱,这钱妈能出。”

朱晓光的眼泪下来了。

令朱晓光感动的不仅是母亲,还有朋友、同事,他们非但没有要求退款,剩余的产品也很快销售一空,利润近10万元。

朱晓光说:“我欠下了还不了更还不完的情!”

找到一片“新蓝海”,闯出一片新天地

今年春节前后,从省内外订制的食品加工设备陆续运进富源村。与此同时,富源村的集体企业——建源食品有限公司注册成立,近期主要生产熟绿豆粉。

“绿豆粉的市场需求量很大,老鼎丰一年的需求量就达60吨,但缺少有能力进行高品质工业化生产的企业供货,市场上至今没有这样的食品生产线。”2017年10月,朱晓光在与哈尔滨老鼎丰食品有限公司董事长李文克接洽时,偶然发现了这样一个宝贵的商机。

无工不富,更何况这是片“蓝海”。

从那天起,朱晓光忙完别的事就研究办工厂。大学、科研院所和机械设备企业,他跑了不知多少家,但一无所获。最后,他找到哈尔滨亚太轻工食品机械有限公司。得知他的来意后,企业主一口回绝:“我们是做大豆粉生产线的,没听说过熟绿豆粉的生产线,这活儿干不了。”

对此,朱晓光早有心理准备,他不但没有退缩,还给企业主讲起了富源村的艰难和自己的扶贫故事。企業主被他感动了,决定帮着设计生产线,制作相关设备。

生产设备有了着落,朱晓光又领着村干部筹资、征地、办证、建厂房,历时一年半,食品加工厂逐渐有了模样。生产线焊接完成后就可投入生产,年产量可达100吨。

近期,朱晓光又带着村干部去外地考察核桃仁的生产线。他说:“我们村周边都是山核桃,也卖不上价。靠山吃山,我们筹划着再引进一条生产线,做核桃仁产品。”

2018年年底,延寿县与省财政厅共同筹资700万元在富源村建设的现代化养鸡场,被延大牧业承包后正式投入运营。该项目年产肉鸡50万只,村集体年收益40万元。今年1月底,上半年承包款20万元已经到账。

3月10日,星期日。朱晓光带着邹吉会跑了哈尔滨的好几家汽车销售4S店,最终购买了一台江淮货车(省建行捐赠购车款)。20天后,这台加装了冷冻设备的小货车,循着蜿蜒的山间公路驶入富源村。从这天起,小货车运输的产品将承载起全村人的致富希望……