中国粮食流通与粮食安全:关键节点的风险识别

2019-06-11王帅赵秀梅

王帅 赵秀梅

摘要:粮食安全不仅取决于粮食生产的量和自给率,还取决于可获性,包括“买得起”和“买得到”。当前中国粮食总量安全,但粮食生产的区域结构性矛盾突出,粮食生产日渐向优势区域集中,主销区的粮食消费日益依赖于主产区的粮食调运,粮食运达的及时性对于粮食安全愈发重要。粮食调运必然面临长距离运输问题,这其中尤以在粮食运输网络中起枢纽作用的关键节点的平稳有序运行最为关键。当前实现粮食调运的运输方式主要依靠铁路、水路以及铁水联运,但是这一运输网络存在运力不足、物流方式落后、基础设施建设不足等风险因素,与粮食运输量的增长速度以及运输的顺畅性、及时性要求不相匹配,因此亟待通过加快铁路、水路基础设施建设、推动粮食物流方式变革和健全粮食物流应急响应机制等措施,保障粮食的稳定供给和粮食安全。

关键词:北粮南运;关键节点;风险识别;运输网络

中图分类号:F322文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2019)02-0124-09

引言

粮食安全事关13亿人口的吃饭问题,历来是社会各界关注的重点。习近平总书记在党的十九大报告中明确指出“确保国家粮食安全,把中国人的饭碗牢牢端在自己手中” ,可见粮食安全问题的重要性。

国内学术界关于中国粮食安全研究的相关文献可谓汗牛充栋,以往研究主要聚焦于粮食供应量和自给率[1],诚然,粮食自给率是衡量一个国家粮食安全的重要指标,但是,对于我们这样一个幅员辽阔的大国,忽视粮食生产的内部结构问题尤其是现实中实际存在的粮食在地理空间上的“可获得性”,对粮食安全将是极大威胁。

中国奉行“谷物基本自給,口粮绝对安全”的粮食安全战略。当前从总量来看,粮食自给率很高,按照国际粮食标准(含小麦、玉米和大米),2016年中国粮食自给率在95%以上,口粮(小麦+稻米)自给率更是高达98%,粮食安全的风险完全可控。但是,我们也要看到这样一个事实,粮食生产在内部区域上存在显著结构性矛盾,粮食生产日益向主产区集中且呈增长趋势,根据《2016年中国粮食发展报告》,主产区13 省(区)2016 年粮食产量46 776.5 万吨,占全国粮食总产量的75.9%,主销区7 省(市)2016 年粮食产量3 290.4 万吨,仅占全国粮食总产的 5.3%[2],“北粮南运”的内部结构性矛盾日益突出。因此一个非常现实的问题是,即使全国粮食总产量充足,购买力也强劲,仍然需要满足粮食在地理空间上的“可获得性”,才能保证粮食安全,而粮食生产的区域结构性矛盾以及地理空间的长距离特性意味着粮食调出与调入省之间需要经过长距离的运输,当遇到不可抗力因素时,粮食运达的及时性对于粮食安全更是至关重要。

本文重点分析“北粮南运”的运输能力和物流方式,识别国内粮食运输网络中具有枢纽作用的关键节点的风险,重点关注铁路运输网络和水运运输网络的薄弱环节,并提出相应的对策建议。

一、中国粮食生产结构及流通格局的变迁

新中国成立以来,中国粮食生产的区域结构及产销格局发生了较大变化,并由此带来粮食流通格局的变迁。主要表现在以下方面。

(一)粮食生产区域结构的变迁

本文基于对三个区域维度三大区域维度暂不包括港澳台地区。的粮食生产格局的变化来分析粮食生产区域结构发生的变迁。

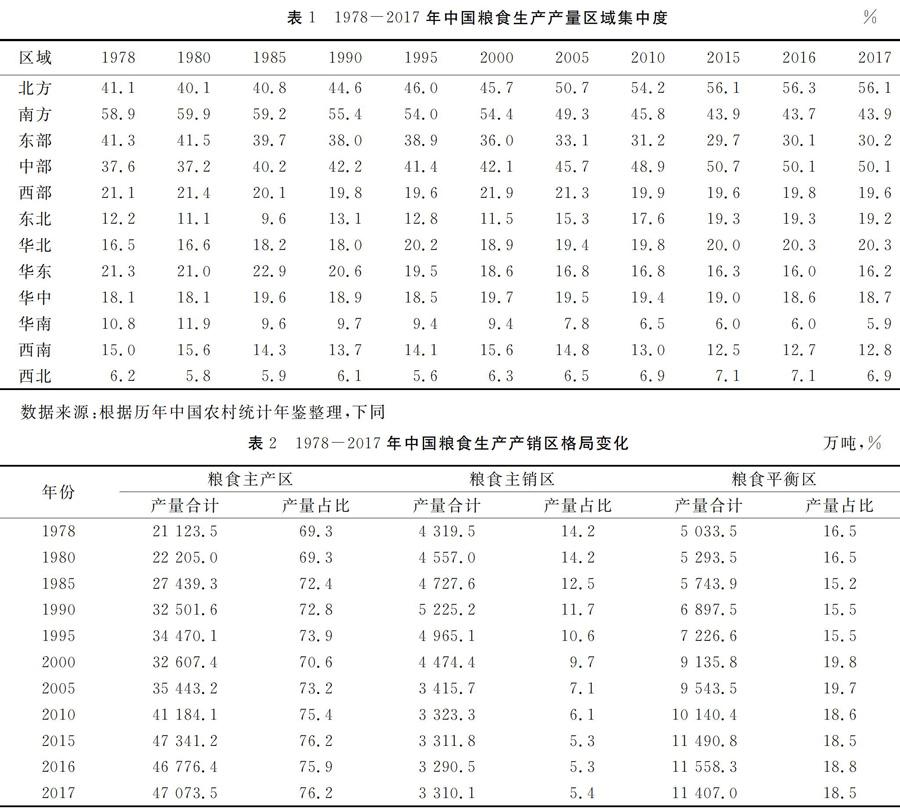

从南北方北方和南方是以秦岭-淮河为界,北方地区包括北京、天津、河北、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、山东、山西、河南、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆共15个省、自治区和直辖市;南方地区包括江苏、浙江、上海、安徽、福建、湖北、湖南、江西、广东、广西、云南、贵州、四川、重庆、西藏、海南共16个省、自治区和直辖市。变化来看,粮食生产的重心逐步由南方转移到北方。北方粮食产量占比一路上升,由1978年的41.1%上升到2017年的56.1%;南方粮食产量占比则一路下滑,由1980年的接近60%下降到2017年43.9%(见表1)。

从东中西部东中西部三大经济带是按照中国“七五规划”提出的按照经济发展水平和地理位置相结合的标准进行划分。东部经济带包括辽宁、北京、天津、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、海南11个省、自治区和直辖市;中部经济带包括黑龙江、吉林、山西、安徽、河南、湖北、湖南、江西8个省;西部经济带包括四川、重庆、云南、贵州、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古和广西12个省和直辖市。来看,中部粮食产量的占比提升显著。中部地区由1978年的37.6%上升到2017年的50.1%,占据半壁江山;东部粮食产量占比则显著下滑,由1978年的41.3%降低为2017年的30.2%;西部产量占比则比较平稳(见表1)。

从七大产区七大产区采用《中国农村住户调查年鉴》和《中国经济年鉴》中的区域划分方法,东北(黑龙江、吉林、辽宁)、华北(北京、天津、河北、内蒙古、山东、山西)、华东(江苏、上海、浙江、安徽、江西)、华中(河南、湖北、湖南)、华南(福建、广东、广西、海南)、西南(四川、重庆、贵州、云南、西藏)、西北(陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆)。粮食生产格局变化来看,东北和华北粮食产量占比提升明显。1978-2017年,东北粮食产量占比由12.2%提升到19.2%,华北则由16.5%提升到20.3%;华东华南西南则有不同程度的下降,分别下降5.1、4.9和2.2个百分点;华中和西北地区较为平稳(见表1)。

(二)粮食产销格局的变迁

从粮食生产的产销区域格局根据粮食产量确定的主产区、主销区和平衡区。粮食主产区包括:黑龙江、吉林、辽宁、河北、山东、内蒙古、四川、河南、江西、湖南、湖北、江苏、安徽13个省和自治区;主销区包括北京、天津、上海、浙江、福建、广东、海南7个省和直辖市。粮食平衡区包括山西、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、西藏、云南、贵州、重庆、广西11个省、自治区和直辖市。变化来看,粮食主产区的主导地位不断增强,如表2所示。13个粮食主产区产量占比从1978年的69.3%上升到2017年的76.2%;7个粮食主销区产量占比则一路下滑,从1978年的14.2%下降到仅占5.4%;11个粮食平衡区粮食产量占比则相对稳定。13个粮食主产区中,黑龙江、河南和山东省排名前三,2017年3个省粮食产量分别为6 018.8、5 973.4和4 723.2万吨,占全国粮食总产量的27.05%。7个粮食主销区中,除北京和天津外,其他均位于南方。产销格局的变迁充分说明粮食生产日渐向优势区域集中,主销区的粮食消费日益依赖于主产区的粮食调运。

(三)粮食流通格局的变迁

与粮食生产的区域结构变迁和产销格局变迁相对应的是流通格局的变迁。自新中国成立以来粮食流通格局的变迁历经3个阶段。

第一个阶段为“南粮北运”时期,时间大致为1949-1989年。这期间,南方与北方粮食产量的全国份额基本保持在60%对40%的大致比例。南方以占全国不足40%的耕地面积生产了全国60%左右的粮食,1985年后南方粮食份额虽略有下降,但仍占到58%~59%的水平,国内粮食流通呈“南粮北运”格局[3]。

第二个阶段为“南北均衡”时期,时间大致为1990-2000年。从20世纪90年代开始南方虽然在份额上仍然大于北方,但是逐年下降,而北方的粮食产量开始逐年增加,南方粮食产量份额已经从60%左右迅速下降到55%左右,南方已经没有能力外调粮食,甚至开始出现小规模的粮食内调,从北方调运的小麦和玉米从80年代的仅150万吨,增加到1993年的1 500万吨,甚至作为水稻优势种植区的南方开始从北方调米[4]。

第三阶段为2000年至今的“北粮南运”阶段。随着北方农业基础设施的改善和育种方式的改良,北方地区的粮食产量增长强劲,粮食产量份额的天平开始发生倾斜,北方粮食份额由45%左右逐步提高到56%的水平,粮食生产日益向东北和中部区域集中。粮食流通的格局亦随之发生了根本性变化,东北成为全国的大粮仓。关于粮食流通格局变化的原因,国内学者已进行了诸多相关研究[5-8],在此不进行过多分析。

一个更为现实且迫切的命题是粮食在地理空间上的“可获得性”對于粮食安全的重要性日益凸显。目前确定的13个粮食主产区中,有能力大量进行粮食外调的只有黑龙江、吉林、内蒙古、河南和安徽5省(区),其中尤以东北地区为主要力量,粮食调入省则主要集中在东南沿海省份和中西部以山地和丘陵为主要地貌特征的省份。粮食调运必然面临长距离运输问题,在粮食运输网络中起枢纽作用的关键节点的平稳有序运行则显得最为重要。

二、粮食流通环节关键节点风险识别

粮食流通体系决定了粮食的稳定供给,在当前粮食总量安全的背景下,粮食流通决定着中国粮食安全的命脉,而决定粮食流通的关键环节在于粮食运输过程中的顺畅和及时。

(一)粮食运输现状及薄弱环节

随着粮食产量的增加和北粮南运的扩大,粮食运输量随之呈现快速增长,对于粮食运输网络也提出了更高的要求,而当前粮食运输网络的发展明显与运输量的增长速度以及运输的顺畅性、及时性要求不相匹配。

当前国内粮食流动方向主要是:东北地区的粮食(玉米、稻谷和大豆)流向华东、华南和华北地区,黄淮海地区的粮食(主要是小麦)流向华东、华南和西南地区,长江中下游的粮食(主要是稻谷)流向华东和华南地区。与之相对应,形成了六大跨省粮食运输通道,分别是东北、黄淮海和长江中下游的粮食流出通道以及华东沿海、华南沿海和华北地区(主要是北京和天津)的粮食流入通道。

实现粮食调运的运输方式主要依靠铁路、水路以及铁水连运。可以选择通过铁路运输直达的方式,譬如东北粮食主产区最重要的外运通道是以哈大线(哈尔滨-大连)为主轴;也可以先经由铁路到达沿海港口,继而通过海运实现粮食外运,譬如东北地区销往东南沿海的粮食即通过大连港、营口港、锦州港和丹东港进行中转;连接沿海地区和内陆的粮食通道还有内河航运,譬如长江黄金水道是连接沿海和内陆地区的重要粮食通道。

粮食运输选择铁路和水运方式的主要原因来自三方面:一是运输成本的因素。根据钟昱等的调查研究,相比公路汽车运输每公里0.128 3元/吨的运价,铁路货运成本单价仅为每公里0.073 5元/吨,水路粮食运输近几年的崛起也跟成本因素有很大关系,驳船运价仅为每公里0.041 5元/吨[9]。二是“北粮南运”的基本格局和幅员辽阔的地理环境决定了粮食流动的长距离运输,而要实现长距离运输,铁路和水运是最可靠的运输方式。三是粮食生产向优势区域集中的特征决定了少数粮食调出省集中调粮的体量在不断扩大,只有铁路和水路运输能够实现大批量的粮食运输职能。

目前每年跨省粮食运输量高达1.65亿吨,物流方式以传统的包粮运输(包装运输)为主,这导致流通成本偏高[10]。同时物流基础设施薄弱,“北粮南运”的通道建设无法适应日益增长的粮食运输需求,尤以东北粮食入关和西南、西北粮食流入的通道能力不足最为显著。粮食物流方式的落后以及基础设施的薄弱,使得粮食物流成本居高不下,不仅降低粮食行业的利润率,而且终端粮食价格的居高不下也影响消费者福利。中国粮食在国际市场缺乏竞争力,例如,在国内玉米生产过剩的情况下,从国外进口的玉米却连年增长。据估计,中国粮食行业的平均利润率3%左右,而从粮食主产区到粮食主销区的粮食物流成本即占到粮食销售价格的20%~30%,相比发达国家高出1倍左右[11]。

粮食物流的薄弱,严重威胁粮食安全,尤其是当国家面临突发事件时,如2003年的“非典”疫情、2008年的汶川大地震和2010年的5省旱情,粮食物流的顺畅性和及时性将直接关系缺粮地区的粮食安全甚至关系国家稳定。基于此,下文针对粮食物流运输中最为重要的基础设施载体——铁路和港口的薄弱环节进行风险识别。

(二)铁路粮食运输的风险识别

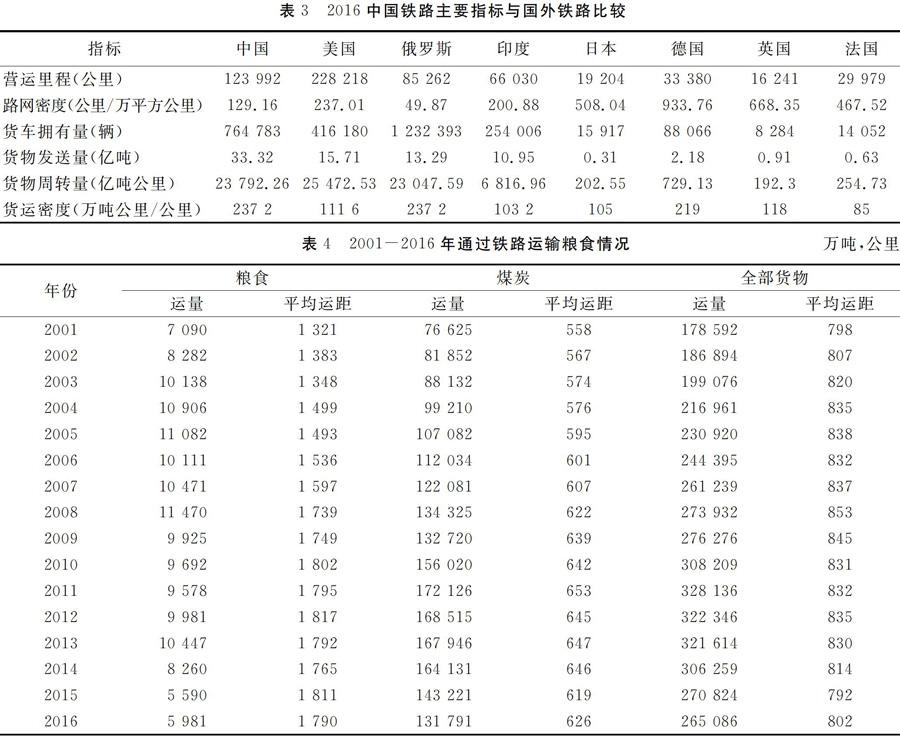

铁路是国民经济的大动脉,承担了主要的中长途货物运输。新中国成立以来,中国铁路网络建设取得了很大成就,如表3 所示。与发达国家铁路相比,各项指标均排名前列,尤其是在货物发送量和货运密度上,均位居全球第一,铁路的运输效率较高,在营运里程只有美国1/2,货物发运量和货物密度是美国的1倍多,铁路运输处于高负荷高强度运行状态。

铁路是粮食运输的重要载体,在粮食流通领域一直扮演着重要的角色,表4中可以看出,粮食运量自2001年开始逐年递增,2008年达到11 470万吨的峰值(2008年汶川大地震,为维持华东、华南地区的粮食价格稳定,铁道部在2个月时间里紧急组织抢运了1 088万吨的东北粮食)。2016年运输5 981万吨,尚不及2001年的运量,这一方面与水路粮食运量的快速增长有关,另一方面也与铁路运粮自身的瓶颈息息相关,但铁路运粮仍旧占据重要的角色。因此,应重视铁路粮食运输存在突出的问题。

1.铁路运力不足。我国铁路建设虽然取得了很大的成绩,但是仍不能满足庞大的客流和货物运输,2016年末铁路总里程只有美国的54.33%,路网密度只有美国的54.50%、印度的64.30%(见表3),铁路网络有限情况下,只能超负荷的进行货物运输,货物发运量是美国的1.12倍,货运密度是美国的1.13倍。在运力有限和超负荷运转的情况下,粮食运输并非是铁路运输的首选。粮食运输体量大、利润低、运距长的特点使得铁路部门倾向于优先运输利润比较高的商品。实际上铁路运输主要承担了煤炭、石油等能源以及钢铁、有色金属和金属矿石的运输,其中煤炭是最主要的铁路运输货物,占据铁路货物运输量的50%左右,2014年高达53.95%,2016年这一比例仍达到49.72%,而粮食运输占比最高时仅为5.09%,2016年更是只有2.26%。

铁路运力不足是“北粮南运”的主要瓶颈,尤以山海关的瓶颈特征最为明显。东北地区是国家粮仓,黑龙江更是全国重要的粮食调出省,然而根据郑沫利等人的调研结果,目前东北经山海关入关的货运火车每天只有66列,而用于粮食运输的车次平均每天仅23列,粮食运输量大约有2 600万吨,平均每列粮食运输专列的日运输量不足3 100吨,一天的粮食运输量仅为7万吨,在运粮旺季及面临突发事件的时候根本无法满足需求[12]。以2008年汶川大地震期间的粮食紧急调运为例,根据铁道部的消息,2008年5月铁道部采取一系列超常规措施,充分挖掘哈尔滨、沈阳铁路局运输潜力,提高粮食运输效率。1个月时间里铁路共突击抢运东北粮食620万吨,平均每天运输粮食21万吨。

东北作为粮食主产区和主销区,其铁路粮食运输的瓶颈限制,显著制约大规模粮食到达粮食需求地的时效性,在粮食需求地较为分散的情况下,再经由分销系统到达粮食消费者手中周期会更长,若遇到突发事件,将会造成粮食不安全。

2.运输成本高。目前东北地区是最重要的粮食输出地,东南沿海地区则是最主要的粮食输入地,东北到东南沿海构成了“北粮南运”主要运输通道,南北长距离的运输里程使得具有运输成本低、运输安全性高等特点的铁路运输理应成为首选,但是现实的情况是,铁路运粮的费用并不低,主要是两个方面的原因所致。(1)不断拉长的平均运距以及运输周期。随着粮食生产重心的逐渐北移,使得南北粮食流通的平均运距日益拉长,2001年铁路运输粮食的平均运距1 321公里,到2016年平均运距高达1 790公里,相比煤炭只有平均600公里左右的运输距离,粮食平均运距是煤炭运距的3倍,长距离的运距使得运输周期较长,通常需要20~30天,增加了价格的波动和不确定性,而且增加了运输过程中的管理和储存费用。(2)运力不足使得铁路部门通常选择效益高的商品而不愿意进行粮食运输,因此赶上每年一季度、四季度粮食运输旺季,粮食运输企业除支付正常的运杂费用外,通常还得缴纳额外的所谓“请车费”,东北各铁路局段每节车皮的请车费就需要5 000元左右,相当于每顿粮食的运输成本增加80元左右,大大增加了运输成本[13]。

3.物流方式落后。中国粮食物流方式大都采取包粮运输方式,而发达国家的粮食物流方式主要以散粮运输为主, 虽然从运输环节来讲,无论包粮运输还是散粮运输,铁路运输的效率和运价差异不大,但是在装卸效率、作业效率甚至粮食节约方面,粮食散运都更具效率且成本优势显著。

散运是机械化作业,作业效率更高,不仅节省装卸费用,同时节省了装拆麻袋包的材料和人工费用,并且可以有效防止包运方式下装拆过程中的粮食撒漏。以玉米散粮运输为例,从吉林省长春经由铁路运达大连港,继而经大连港运达广州黄埔港口,通过散粮运输方式的物流成本306.27元/吨,而同样路线通过包粮运输方式的物流成本则高达423.5元/吨,散粮运输的成本优势一目了然[13]。当前中国粮食运输中85%的比例都是包运物流方式,不仅直接影响铁路运输效率,造成粮食运输成本的增加,而且导致的粮食浪费每年即高达800万吨[14]。

(三)水路粮食运输的风险识别

水路运输是中国历史最悠久的实现货物流通的方式,以其运输量大、成本低等特点成为运输粮食、能源和工业品等大宗商品最经济的运输方式,在“北粮南运”过程中发挥着越来越重要的作用。东北地区的粮食在通过铁路运输到达丹东、大连、锦州、营口等中转港口后,通过水路运往华东和华南粮食主销区;华东、华南沿海地区如上海、浙江、福建、广东、广西等地更是主要依赖水路进行粮食运输,当前,水路运粮比例占到跨省运粮的42%左右[14]。

水路运输环节中以沿海港口和内河港口为中转节点,从总量趋势来看,港口的粮食吞吐量呈现爆发式增长,反映了粮食调运的规模逐步在扩大,说明粮食内部生产和消费区域的不平衡状态在扩大。如表5所示,规模以上沿海港口实现的粮食吞吐量由2001年的5 341万吨猛增到2016年的17 190万吨,15年间增长了206.09%。与铁路粮食运输量变化情况对比,可以发现,规模以上沿海港口的粮食吞吐量自2009年开始超越铁路的粮食运输量且一直保持快速增长,到2016年粮食吞吐量相比2008年增长了88.18%。

规模以上内河港口粮食吞吐量同样增长迅速,如表6所示,粮食吞吐量从2001年的1 335万吨猛增到2016年的7 762万吨,增长481.42%。

从港口运输格局来看,呈现“沿海港口为主、内河港口为辅”的运输组织形态,并且形成了两條粮食运输通道。一条是沿海港口粮食运输通道,粮食主产区的粮食经由铁路运至沿海港口后,通过海运到达其他沿海港口;一条是内河港口粮食运输通道,主要分布在长江内河航道、京杭大运河航道。这主要是因为粮食主销区集中于东南沿海地区,并且粮食的进出口也主要依赖于沿海港口作为运输中转站,内河港口的粮食运输则主要是满足内陆缺粮地区尤其是西南地区的粮食需求。目前,港口的粮食吞吐量主要集中于环渤海、长江三角洲和珠江三角洲三大区域,通过这三大区域实现的粮食吞吐量分别占比29.7%、26.5%和28.3%,合计占比超过85%[15]。

[2]李经谋.2017年中国粮食发展报告[M].北京:中国财政出版社,2017:8-9.

[3]郑有贵,邝婵娟,焦红坡.南粮北调向北粮南运演变成因的探讨——兼南北方两个区域粮食生产发展优势和消费比较[J].中国经济史研究,1999(1):99-106.

[4]陈来柏,曹寶明,高兰.中国粮食物流发展现状及存在问题分析[J].粮食科技与经济,2016,41(2):11-12.

[5]黄爱军.我国粮食生产区域格局的变化趋势探讨[J].农业经济问题,1995(2):20-23.

[6]伍山林.中国粮食生产区域特征与成因研究——市场化改革以来的实证分析[J].经济研究,2000(10):38-45.

[7]高帆.我国粮食生产的地区变化:1978-2003年[J].管理世界,2005(9):70-78.

[8]邓宗兵,封永刚,张俊亮,等.中国粮食生产区域格局演变研究[J].农业技术经济,2013(9):108-114.

[9]钟昱,亢霞.多维度视角下我国粮食运输的结构分析[J].中国流通经济,2016,30(8):17-18.

[10]李凤廷,侯云先,邵开丽,等.突发事件下的粮食物流——基于情景应对的储备粮紧急调运决策框架[J].中国农村经济,2016(12):60-61.

[11]李凤廷,侯云先.轴辐式粮食物流网络的横向协同:一个整合的概念框架[J].农业经济问题,2014,35(3):75-83.

[12]郑沫利,冀浏果.“北粮南运”存在的问题及对策[J].粮油食品科技,2010(S1):21-26.

[13]徐芳,宫雨虹.我国产销区粮食运输存在的问题及对策[J].财经科学,2009(12):119-120.

[14]王丹.北粮南运运输策略研究[J].物流工程与管理,2017,39(6):41-42.

[15]苟倩,王成金,程佳佳.中国港口粮食运输格局演变及其动力机制[J].人文地理,2017,32(6):96-98.

[16]王蕊.沿海港口粮食运输系统发展趋势展望[J].港口经济,2014(9):20-22.

Grain Circulation and Food Security: Based on Risk Identification in Key Nodes

WANG Shuai1, ZHAO Xiumei2

(1. School of Economics, Renmin University of China, Beijing100872;2. Beijing Tianrong Bohui Capital Management Co. LTD, Beijing100033, China)

Abstract: Food security depends not only on the quantity and self-sufficiency of food production, but also on its availability, including “affordable” and “available”. At present, Chinas total grain output is secure, but the regional structural contradiction of grain production is prominent. Grain production is increasingly concentrated in advantageous regions, and the grain consumption in main marketing areas is increasingly dependent on the grain transportation from main production areas. The transportation of grain is bound to face the problem of long-distance transportation especially the stable operation of the key nodes in the grain transportation network. There are risk factors in railway transportation network and water transportation network such as insufficient transport capacity, backward logistics mode and inadequate infrastructure construction. Therefore, it is urgent to accelerate the construction of railway and waterway infrastructure, promote the reform of grain logistics mode and improve the emergency response mechanism of grain logistics so as to guarantee the stable supply of grain and food security.

Key words:north grain southward transport; key nodes; risk identification; transportation network