论BBNJ协定中公海保护区宜采取全球管理模式

2019-06-11孟令浩

王 勇 孟令浩

(1.华东政法大学,上海200042)

2015年6月19日,第69届联合国大会通过了第292号决议,正式启动了就国家管辖海域外生物多样性的养护和可持续利用问题(biological diversity of areas beyond national jurisdiction,以下简称BBNJ)拟订一份具有法律约束力的国际文书(International Legally Binding Instrument,以下简称ILBI)的进程。①“69/292.Development of an International Legally Binding Instrument under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction”, United Nations General Assembly, July 6, 2015,https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/187/55/PDF/N1518755.pdf? OpenElement.该文书被视为《联合国海洋法公约》的第三个执行协定,将处理与BBNJ有关的一系列问题,其中就包括公海保护区议题。②“66/231.Oceans and the Law of the Sea”, United Nations General Assembly, April 5, 2012, https://undocs.org/en/A/RES/66/231.在历经两年时间的预委会阶段后,参与各方对公海保护区的管理模式大致形成了三种观点,即全球模式、区域模式和混合模式。随后,在2018年9月举行的第一次政府间会议期间,各方对于到底采用何种管理模式仍未达成一致。非洲集团、77国集团和欧盟等与会方认为,全球模式可以确保全球治理的一致性,进而实现对BBNJ的养护和可持续利用,因此主张采用以缔约方大会(COP)为决策机构的全球模式;冰岛、美国、俄罗斯等国家赞成采用区域模式,认为可以通过建立区域和部门机构之间的合作机制来加强现有机构的有效性,并排除ILBI为区域和部门机构的决策制定标准和原则;挪威、新西兰、日本、澳大利亚等国家则支持混合模式,认为应由区域或部门机构与全球机构共同负责建立和实施公海保护区,并由全球机构评估整体效力。①“Earth Negotiations Bulletin IGC 1 Final”, International Institute for Sustainable Development, September 20, 2018, http://enb.iisd.org/oceans/bbnj/igc1/.鉴于全球机构与区域或部门机构之间的关系不易区分,混合模式实际上是在全球模式或区域模式基础上对该两种模式进行的改进和完善,其实质上或属于全球模式或属于区域模式。因此,当前公海保护区管理模式的争议主要在于应采用全球模式还是区域模式。

公海保护区的管理模式是国际社会对《联合国海洋法公约》(以下简称《公约》)所遗留的养护和管理BBNJ权力进行的一次分配,将决定各国通过何种形式参与和影响公海保护区的设立。在这个过程中,一国若不能有效参与其中,也就无法充分保障自身权益。当前,中国正处在建设海洋强国的关键时期,公海作为中国未来海上活动的空间具有重要的战略价值、航行价值和资源价值。中国有必要从国际法的角度深入研究和辨析全球模式与区域模式的优势与缺陷,选择并构建一个既能满足国际社会养护生物多样性的需要又能充分保障本国公海权益的管理模式,以更好地发挥引领国的作用和推动公海保护区议题的谈判。

一、区域模式的局限性分析

公海保护区的发展,离不开国际组织发挥的平台作用。②白佳玉、李玲玉:“北极海域视角下公海保护区发展态势与中国因应”,《太平洋学报》,2017年第4期,第26页。区域模式是指承认区域组织对于决定和审查海洋保护区的权力,ILBI仅为区域提供一般性的政策指导并且排除全球层面对区域的监督,其具有如下特征:(1)反对全球层面权力中心化的决策机构;(2)排除全球层面的干预,强调区域独立自主;(3)充分依靠现有区域制度或安排。换言之,区域模式意味着维持现状。尽管区域模式的具体内容会随着谈判的深入而不断演进,但从当前的谈判进展来看,区域模式存在以下局限性。

1.1 区域模式难以填补区域组织的职能空白和地理空白

现有区域组织在利用公海保护区这一划区管理工具养护海洋生物多样性方面存在覆盖范围上的空白,并且这种空白既包括职能上的空白也包括地理上的空白。具体而言,所谓职能空白是指存在较多海洋活动尚不属于现有区域组织的职能范围而无法得到有效管理。《公约》对海洋生物的管理措施通常是根据物种的具体类别所确定的,例如《公约》分别规定了对高度洄游鱼种、海洋哺乳动物、溯河产卵种群、降河产卵鱼种等的保护措施,又如国际社会有专门保护鲸鱼的国际捕鲸委员会和专门保护金枪鱼的国际大西洋金枪鱼委员会等。此种方法在保护特定海洋物种时,往往容易忽视对整体海洋生物多样性保护效果的评估。针对此问题,晚近出现了海洋保护区这一划区管理工具。海洋保护区旨在综合保护某一区域的海洋物种、栖息地和生态系统,其相应的管理主体须具有尽可能广泛的职能范围。尽管目前涉及保护公海环境职能的区域或部门机构数量众多,职能涵盖航行、渔业及海底采矿等多个方面,但依然欠缺管理海洋科学研究、生物勘探、开放海域的水产养殖、深海观光以及其他一系列新兴海洋活动的职能。地理空白是指现有区域组织并未完全覆盖所有公海区域,在全球范围内仍存在一些水域没有处于区域组织的全面管理之下。例如,马尾藻海(the Sargasso Sea)在排除了百慕大的专属经济区后,大部分位于公海区域。但这部分公海区域既不属于区域环境协定的调整范围,也不受到区域渔业管理组织的管辖。①David Freestone, “International Governance, Responsibility and Management of Areas beyond National Jurisdiction”, The International Journal of Marine and Coastal Law, Vol.27, No.2, 2012, p.197.因此,从职能范围和地理范围两方面来说,现有区域组织既没有对所有海洋活动进行管理,也没能涵盖全部公海区域。

现有区域组织的职能空白与地理空白是同时存在的。按照区域模式的构想,一方面,若ILBI将设立公海保护区的权力整体性赋予区域组织,能够在一定程度上填补职能空白,但没有考虑到被授权区域组织在地理上是否存在的空白。以数量最多的区域渔业管理组织为例,尽管在全球范围内大约存在53个区域渔业管理组织,但在大西洋中东部、中西部和西南部、印度洋北部、太平洋的中部和东北部都不存在除金枪鱼类以外的区域渔业管理组织,太平洋中西部也缺少高度洄游鱼类以外的区域渔业管理组织。②Kristina M.Gjerde et al.,Regulatory and Governance Gaps in the International Regime for the Conservation and Sustainable Use of Marine Biodiversity in Areas beyond National Jurisdiction, IUCN,2008,pp.22-32.因此,若由区域渔业管理组织主导公海保护区的设立,仍会出现地理上的空白。另一方面,若ILBI不进行授权而是要求现有区域组织通过合作方式设立公海保护区,那么区域合作的确能在一定程度上弥补地理上的空白,但却不能有效扩大现有区域或部门机构的职能。因为国际组织作为独立的法律人格者,是以国家间的正式协议(基本文件)为基础而建立的,国际组织的主要机构、职权、活动程序以及成员国的权利与义务,都应以这种基本文件为根据,不得超越它所规定的范围。③梁西著:《国际组织法》,武汉大学出版社,2001年版,第7页。所以,在区域合作时区域组织只能在各自现有的职能范围内采取管理措施,而无权对上述新出现的海洋活动进行管理。可见,仅依靠现有区域组织可能无法保证在全球公海范围内全面的设立公海保护区。

1.2 区域模式在促进跨部门合作方面存在不足

各国通过国际组织在养护和管理海洋生物多样性领域进行合作,已经具备充分的法律依据。《公约》第197条规定各国在保护和保全海洋环境时,应在全球性的基础上或在区域性的基础上,直接或通过主管国际组织进行合作。正如一些研究表明,机构间和跨部门的协调与合作是成功养护和可持续利用国家管辖范围外生物多样性的关键。④Julien Rochette and Raphaël Billé, “ Bridging the Gap between Legal and Institutional Developments within Regional Seas Frameworks”, The International Journal of Marine and Coastal Law,Vol.28, No.3, 2013, pp.433-463.在设立公海保护区时,即使ILBI将设立公海保护区的权力赋予现有机构行使,区域或部门机构之间的合作也显得尤为重要。这是因为在区域模式下,不存在一个自上而下的权威主导公海保护区的设立,与此相关的区域或部门机构都必须通过合作的方式完成从公海保护区的设立到共同管理等一系列进程。尽管全球模式在设立公海保护区的过程中同样需要与现有区域或部门机构进行合作,但此种合作通常集中在公海保护区最初的设立阶段,而后续管理措施的执行与监督则可能主要在全球机构的主导下进行。相比之下,区域模式对区域或部门机构之间的合作提出了更高的要求,其主要目的应在于使不同组织在相同时间和相同范围内,采取一致的行动或共同行动,以实现对公海保护区的共同保护和管理。因此,不同组织之间的成功互动要求它们基于共同目标和共同原则同步运作。⑤Kristina Gjerde et al., “Conservation and Sustainable Use of Marine Biodiversity in Areas Beyond National Jurisdiction:Options for Underpinning a Strong Global BBNJ Agreement through Regional and Sectoral Governance”, August 2018, https://www.prog-ocean.org/wp-content/uploads/2018/08/STRONG-High-Seas-Policy-Brief_Options-for-underpinning-BBNJ-agreement.pdf.鉴于区域模式在全球与区域的关系上始终主张尽可能排除ILBI在全球层面的干预,使得此种合作通常只能由各区域或部门机构自发进行。虽然有越来越多的积极迹象表明跨部门合作的意愿日益增强,但区域模式在跨部门合作方面仍存在以下不足。

首先,就跨部门合作的内容来说,尚不能达到基于共同目标和共同原则同步运作的程度。当前,《保护东北大西洋海洋环境公约》委员会(简称OSPAR委员会)已经与11个区域或部门组织签署了合作协议(谅解备忘录)。纵观这些合作协议,内容基本集中于秘书处层面的信息交流与协助。例如,《保护东北大西洋海洋环境公约》委员会与东北大西洋渔业委员会(NEAFC)为解决在该区域的机构重叠问题,于2008年通过了一份谅解备忘录以强调两个组织互补但独立的能力和责任。但根据谅解备忘录,这两个委员会进行合作的目的在于避免重复工作并协调对这些领域的评估,合作的主要内容在于信息的交换以及互派观察员。①“Memorandum of Understanding between the North East Atlantic Fisheries Commission(NEAFC) and the OSPAR Commission”,the OSPAR Commission, September 5, 2008, https://www.ospar.org/site/assets/files/1357/mou_neafc_ospar.pdf.

其次,就跨部门合作的效果来说,区域模式在跨部门合作时通常采用合作协议或谅解备忘录等形式,实践中并未发挥应有效果。例如《保护东北大西洋海洋环境公约》委员会与东北大西洋渔业委员会虽然早已订有合作备忘录,但当前者于2010年指定公海保护区时,这些保护区的管理措施却未能涵盖捕鱼活动。只有当后者决定设立“封闭区”(Closed Areas)以停止深海捕捞之后,上述保护区的管理措施才得以完善。然而,东北大西洋渔业委员会当初设立“封闭区”的决定并未与《保护东北大西洋海洋环境公约》委员会直接磋商,而是为了应对联合国层面更好地管理深海渔业的全球压力。②Kristina M.Gjerde and Anna Rulska-Domino, “Marine Protected Areas beyond National Jurisdiction:Some Practical Perspectives for Moving Ahead”, The International Journal of Marine and Coastal Law,Vol.27,No.2,2012,p.357.可见,即便是信息交换等这样浅层次的合作,也不易实现。

最后,就跨部门合作的参与度来说,区域模式也无法确保各个区域或部门组织都围绕公海保护区问题开展合作。例如,《保护东北大西洋海洋环境公约》委员会与东北大西洋渔业委员会为寻求更为正式的合作于2014年签订了《区域合作与协调的集体安排》,并希望吸纳诸如国际海事组织和国际海底管理局等其他主管国际组织加入。遗憾的是,该集体安排迄今未得到其他国际组织的回应,因为这种在海洋环境领域的合作可能被其他主管国际组织认为是一个边缘问题,而不是一个非常优先的问题。③Stefan Ásmundsson and Emily Corcoran, “ The Process of Forming a Cooperative Mechanism Between NEAFC and OSPAR”,OSPAR Commission, April 2016, https://www.ospar.org/documents?v=35111.这在一定程度上反映出在缺乏全球层面强有力的推动时,跨部门合作的实际效果并不能令人满意。

1.3 区域模式加重缔约方遵守管理措施时的负担

区域模式在促进全球层面跨部门的合作与协调一致方面的现状,可能会进一步加深现有国家管辖范围外海洋生物多样性保护制度的碎片化程度,增加缔约方在遵守公海保护区管理措施时的负担。一方面,公海保护区的管理已经面临着水体部分与国际海底区域“分治”的困境,此种“分治”导致国家管辖范围外的生物资源与矿物资源分别适用不同的治理规则。但在深海世界,矿物和生物是不可分割的,即它们是一个事物的两个方面,理应作为一个整体加以管理。④张磊:“走出开发与保护二元对立的定势——风险预防原则在深海资源开发领域的变通适用”,《探索与争鸣》,2018年第5期,第94页。众所周知,《公约》第十一部分将国际海底区域及其非生物资源的法律属性规定为“人类共同继承财产”并由国际海底管理局代表全人类行使权利。与此同时,国际海底管理局还负有保护“区域”内海洋环境的职责,其中当然包括对“区域”内生物多样性的保护。因为根据《公约》第145条的规定,国际海底管理局应当按照《公约》的规定:“对‘区域’内活动采取必要措施,防止干扰海洋生态系统的平衡和对海洋环境中动植物的损害。”更进一步讲,预委会向联合国大会提交的关于ILBI要点的建议报告中指出:“案文将申明,就划区管理工具包括海洋保护区而言,必须加强相关法律文书和框架以及相关全球、区域和部门机构之间的合作与协调,不妨碍其各自任务。”⑤“Report of the Preparatory Committee Established by General Assembly Resolution 69/292: Development of an International Legally Binding Instrument under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction”, United Nations General Assembly, July 31, 2017, https://undocs.org/A/AC.287/2017/PC.4/2.因此,ILBI在涉及对“区域”生物多样性进行保护时,必须尊重国际海底管理局作为主管国际组织的地位。因此,就海洋生物多样性的保护而言,公海水体与“区域”之间的“分治”已经不可避免。在此种情况下,缔约方在公海与“区域”进行活动时,应当分别遵守不同的管理措施。这种分别适用不同治理规则的现象与客观的自然规律相违背,人为增加了不同制度之间的协调难度,也增加了缔约方的履约成本。

另一方面,区域模式意味着在上述“水体”与“区域”的分治已成定局的情况下,进一步将“水体”划归不同区域组织进行管理,这将增加缔约方在遵守公海保护区的管理措施时的复杂程度。然而,在“水体”的海洋环境中,生物和生物群落时刻处于游动之中,也理应将公海作为一个整体来进行保护。实践中,尽管1995年《鱼类种群协定》把一个主要角色分配给了区域渔业管理组织,不论是已经存在的或是将要成立的,对有关渔业“真正感兴趣”的沿海国和远洋渔业国家应成为这种组织的成员方。①[美]路易斯·B·宋恩等著,傅崐成译:《海洋法精要》,上海交通大学出版社,2014年版,第248页。但国际社会在渔业领域所进行的划区域管理并非完全依靠区域渔业管理组织,而是仍然由全球层面的联合国粮农组织渔业委员会在国际渔业政策方面发挥主导作用。例如,为保护容易受到渔业影响的脆弱海洋生态系统,东北大西洋渔业委员会(NEAFC)、南极海洋生物资源养护委员会(CCAMLR)、西北大西洋渔业组织(NAFO)、地中海渔业综合委员会(GFCM)、东南大西洋渔业组织(SEAFO)和南太平洋区域渔业组织(SPRFMO)等区域渔业组织都已经根据联合国粮农组织的脆弱海洋生态系统(VME)标准采取渔业管理措施。可见,即便是在区域化程度较高的渔业管理领域,全球层面的统一指导与监督仍然不可或缺。然而,区域模式下不同区域组织可能采取内容、标准、期限等方面各不相同的管理措施和方法,增加缔约方尤其是那些履行能力较弱的发展中国家在遵守管理措施时的负担,这显然与《公约》的宗旨相背离。

1.4 区域模式中的管理措施不能约束非缔约方

在区域模式下,区域组织所设立的公海保护区,一般不能约束非区域组织的成员方。

根据《维也纳条约法公约》第34条的规定:“条约非经第三国同意,不为该国创设义务或权利。”这一规定同时也被公认为是一项习惯国际法规则。1988年,世界自然保护联盟第17届大会指出全球范围海洋保护区网络是在保护区内采取一定管理措施,管理保护区内利用和影响海洋环境的相关人类活动,以实现长期保护和利用全球海洋遗产。②“The World Conservation Union Resolution 17.38 of the 17th Session of the General Assembly of the IUCN”,International Union for Conservation of Nature, February 1988, https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/GA-17th-011.pdf.鉴于公海保护区内的生态环境系统和生物多样性比周围地区受到更高程度的保护,对国家来说具有明显的义务性,应当根据《维也纳条约法公约》第35条“如条约当事国有意以条约之一项规定作为确立一项义务之方法,且该项义务经一第三国以书面明示接受,则该第三国即因此项规定而负有义务”的规定,区域组织所通过的管理措施必须得到该第三方的书面明示接受,才可以对其产生法律约束力。然而在区域模式下,公海保护区管理措施的直接法律依据仍然是区域协定而非ILBI,所以一国加入ILBI不能视为其已经明示同意接受区域组织所采取的管理措施的约束。所以,从条约法角度来看,公海保护区的管理措施不能直接约束ILBI的缔约方,而仅能对区域协定的缔约方发生法律效力。更进一步讲,公海保护区的管理措施对于那些既不是ILBI缔约方又不是区域或部门组织成员方的国家也不具有约束力。③值得注意的例外情形是,当区域组织在公海保护区内采取管理和养护跨界和洄游鱼类的措施时,可以对《鱼类种群协定》的缔约方产生间接的约束力。这是因为根据《鱼类种群协定》第8条第4款“有权捕捞公海特定区域中的渔业资源的国家仅限于主管区域渔业管理组织成员国,或者同意适用这种组织所订立的养护和管理措施的国家”的规定,《鱼类种群协定》的缔约方在捕捞上述鱼类时,必须以接受此类管理措施为前提条件。

从国际习惯法的角度分析,公海保护区的管理措施可能因演变为习惯国际法而具有约束第三方的效力。较之条约,习惯国际法规则通常对于国际共同体的所有成员都具有约束力。①[意]安东尼奥·卡塞斯著,蔡从燕等译:《国际法》,法律出版社,2009年版,第208页。根据国际法渊源的权威表述,《国际法院规约》第38条第1款第2项规定:“国际习惯,作为通例之证明而经接受为法律者。”可见,作为国家实践的“通例”与该“通例”被接受为法律的“法律确信”是构成习惯国际法的两项必备要件。具体而言,国家实践是指多数国家一贯地、不断地重复遵守公海保护区的管理措施,而法律确信则是指这种遵守特定规则的国家实践是出于法律权利与义务的考虑,而不仅仅是出于经济、政治或军事的考虑。目前,国际社会仅根据区域协定在国家管辖范围外设立了四个海洋保护区,分别是地中海派拉格斯海洋保护区、东北大西洋海洋保护区网络、南极南奥克尼南群岛南大陆架海洋保护区和南极罗斯海海洋保护区。关于第三方遵守上述保护区管理措施的国家实践仍然相当有限,因而暂时无法认定某项管理措施是否已经构成习惯国际法。

因此,就目前而言不论是从条约法角度还是从习惯国际法角度,区域模式下的公海保护区都不具有直接约束第三方的法律效力。

二、反对全球模式的理由之回应

全球模式的突出特点在于公海保护区的管理措施可以直接约束ILBI的缔约方,所以全球模式须有尽可能多的缔约方加入ILBI,只有数量足够多的缔约方加入,才能使缔约方大会更具有代表性,从而真正代表全体人类行使共同管理公海环境事务的权力。沿此逻辑,全球模式高度依赖缔约方大会或缔约方会议等权力机构发挥作用,使得权力机构的有效运作成为影响公海保护区实际效果的关键因素,因此全球模式还应充分考虑控制决策成本以及避免决策僵局的发生。然而,在全球模式弥补上述不足的条件下,国际社会仍存在一些质疑和反对全球模式的声音,其中既包括主权国家所提出的正式立场,也包括一些学者意见。②在第一次预委会期间,挪威呼吁关注依靠现有结构所带来的成本效益,例如海事组织、区域渔业管理组织和区域海洋组织,而不是建立新的机构;澳大利亚反对需要全球管理和审查的划区管理工具,或者重复现有机构的努力。“Earth Negotiations Bulletin PrepCom1 Final”, International Institute for Sustainable Development, April 11, 2016, http://www.iisd.ca/oceans/bbnj/prepcom1/。在第二次预委会期间,冰岛告诫不要通过潜在的全球机构侵犯区域渔业管理组织的职能;国际大西洋金枪鱼养护委员会建议尊重区域渔业管理组织的职能,并告诫不要利用海洋保护区取代区域或部门机构的管理措施;“Negotiations Bulletin PrepCom2 Final”, International Institute for Sustainable Development, September 12, 2016, http://www.iisd.ca/oceans/bbnj/prepcom2/。 在第三次预委会期间,加拿大和俄罗斯联邦告诫不要采取全球方法和重复工作,而是更愿意按照《鱼类种群协定》的模式在区域或部门一级执行;日本警告不要损害国际海事组织和区域渔业管理组织等现有机构的职能;新西兰支持区域协调,质疑ILBI缔约方会议是否比区域和部门机构更好地了解所需采取何种措施;密克罗尼西亚联邦警告说全球决策可能会非常缓慢;“Earth Negotiations Bulletin PrepCom3 Final”, International Institute for Sustainable Development,April 10, 2017, http://www.iisd.ca/oceans/bbnj/prepcom3/。 在政府间会议期间,美国与俄罗斯的反对立场最具代表性,美国认为一个全球层面决策中心化的制度可能会重复并损害现有制度,俄罗斯则认为全球多数投票将使设立公海保护区的进程政治化。“Earth Negotiations Bulletin IGC 1 Final”, International Institute for Sustainable Development, September 20, 2018, http://enb.iisd.org/oceans/bbnj/igc1/。一些学者认为区域方法比全球方法更容易采取合作性的行动,因为具有多样化利益冲突的利益攸关方会增加谈判的难度,而区域驱动的自下而上的方法可以促进沿海国家和其他利益攸关方更积极地参与,并支持共同开发和实施基于生态系统的管理制度。Julien Rochette et al,“The Regional Approach to the Conservation and Sustainable Use of Marine Biodiversity in Areas Beyond National Jurisdiction”, Marine Policy, Vol.49, No.15, 2014,p.109。但是,现有反对全球模式的理由能否在法理与实践中成立是值得商榷的。

2.1 全球模式决策效率低

在有关国家和学者的反对理由中,全球模式决策效率低的原因主要在于参与决策的利益相关方众多而导致短时间内难以达成一致意见。此种立场孤立地将参与方的数量当做公海保护区得以顺利设立的唯一变量,全然无视保护区提案内容的合理性、表决程序、与相关机构的协调等一系列因素对决策进程的影响程度。事实上,不论采取何种模式,决策效率都受到诸多因素的影响。

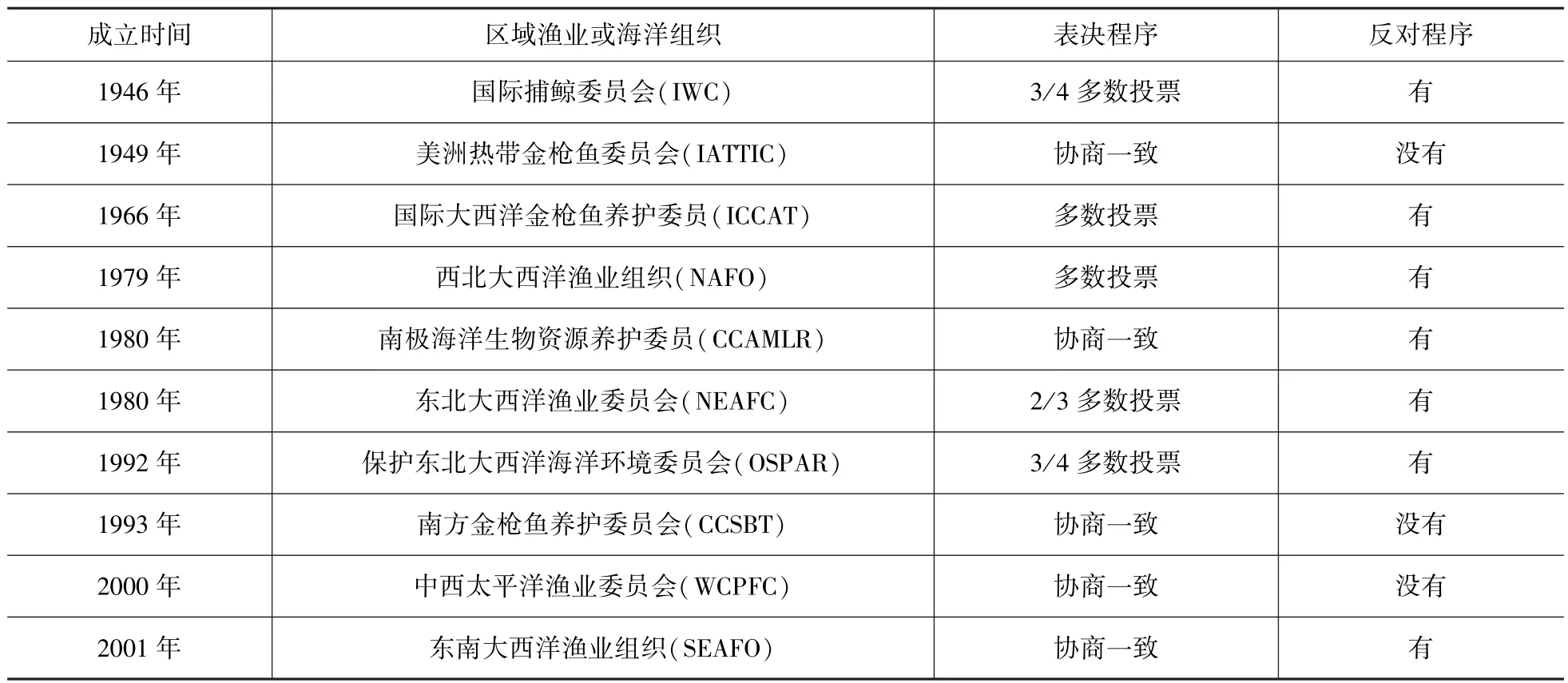

仅从提案的内容本身而言,公海保护区的目标、地理覆盖范围、选划标准、管理措施、期限等要素都应当在充分的科学依据的基础上提出,以寻求其他国家的认同。可以说,充分的科学依据是确保拟设立的公海保护区取得实体合法性的最重要的因素。从此种意义上讲,区域组织主导下的公海保护区在不能满足上述科学标准的要求时,同样难以获得组织内部成员方的认同,进而导致决策效率随之受到影响。就表决程序而言,多数区域组织必须获得成员方的一致同意才能通过决定,其表决程序大多采用协商一致的规则,而未采用协商一致规则的区域组织也通常规定了反对程序(objection procedure),即只要成员方正式提出反对意见后则不受拘束(详见表1),从而导致决策过程十分缓慢,具有约束力的最终决定往往因为要满足各方意愿而失去部分效力。实践中,现有区域组织主导下的公海保护区并未明显表现出效率方面的优势。例如,《保护东北大西洋海洋环境公约》委员会在2004年已经开始关于设立公海保护区的内部讨论,但直到6年后才成功设立第一批保护区,8年后才设立第二批。①David Freestone, David Johnson, Jeff Ardron, Kate Killerlain Morrison and Sebastian Unger, “ Can Existing Institutions Protect Biodiversity in Areas Beyond National Jurisdiction?Experiences From Two On-Going Processes”, Marine Policy, Vol.49, No.21, 2014,p.174.又如,南极罗斯海保护区的提案最初由美国与新西兰在2012年向南极海洋生物资源养护委员会联合提出,但直到2016年保护区才正式设立。就与相关机构的协调而言,在缺乏全球层面的统一协调时,数量众多而又职能分散的区域组织之间单独开展合作与协调也不可避免地影响到区域模式的效率。在实现海洋保护区设立的最初目标之后,区域模式仍然需要花费数年的时间,以继续完成建立综合性跨部门管理保护区的工作。②同①,p.175。正如绿色和平组织在预委会的发言中指出的那样,管理和参与区域协调的成本被过分的低估了。③“Earth Negotiations Bulletin PrepCom3 Final”, International Institute for Sustainable Development, April 10, 2017, http://www.iisd.ca/oceans/bbnj/prepcom3/.

全球模式的决策效率不必然低于区域模式,全球模式决策效率低不能成为改采区域模式的合理理由。

表1 主要区域渔业或海洋组织的表决程序与反对程序统计④ 根据联合国粮农组织渔业治理情况说明统计与整理,见:“Regional Fishery Bodies Fact Sheets”, Food and Agriculture Organization of the United Nations, http://www.fao.org/fishery/rfb/search/en, Access Time: Jan.27, 2019。

2.2 全球模式不能顾及区域的特殊性

全球海洋虽然是连为一体的开放系统,但从区域视角来看,特定区域的海洋环境又是自成一体的,从初级的生命形式如浮游生物,到高级的生命形式如海洋哺乳动物,组成一个完整的生命链体系,形成一个具有相对独立性的完整的生态系统。①朱建庚著:《海洋环境保护的国际法》,中国政法大学出版社,2013年版,第146页。毋庸置疑,区域海洋生态系统因其具有独特之处而需要采取特殊的保护与管理措施,但全球模式不能顾及区域特殊性的观点则难以令人信服。对公海保护区的设立而言,不论是全球模式还是区域模式都必须遵循公认的科学方法原则和公众参与原则,②有学者将该两项原则纳入其总结的现代公海治理十大原则之中,并认为国际社会在一系列全球和区域文书以及许多国际法院和法庭的判决中普遍接受了这些原则。See David Freestone,“International Governance,Responsibility and Management of Areas beyond National Jurisdiction”, The International Journal of Marine and Coastal Law, Vol.27, No.2, 2012, pp.191-204; David Freestone, “Modern Principles of High Seas Governance: The Legal Underpinnings”, Environmental Policy and Law, Vol.39,No.1,2009, pp.44-49.而该两项原则也得到了参与BBNJ谈判各方的一致赞同。科学方法原则要求在制定管理措施时,应当利用包括传统知识在内的现有的最佳科学资料和知识。《公约》在涉及海洋环境保护的规定时,也在反复强调科学依据的重要性。例如,《公约》第234条要求沿海国在冰封区域制定法律和规章时,应以现有最可靠的科学证据为基础对海洋环境进行保护和保全;第119条则规定在对公海生物资源决定可捕量和制订其他养护措施时,应根据有关国家可得到的最可靠的科学证据。实践中,诸如《生物多样性公约》框架下开展的描述具有生态或生物学意义的海洋区域(EBSAs)等科学活动都可以为设立公海保护区的决策提供必要的科学依据,实际上能够在客观上起到弥合全球与区域之间信息差距的作用。③2004年,《生物多样性公约》第七次缔约方大会(COP7)提出了“到2010年实现10%全球海洋区域的有效管理”的目标,并于2006年编制了一套用于描述具有重要生态或生物意义的海洋区域(EBSAs)的科学标准。当前,描述具有生态或生物学意义的海洋区域(EBSAs)工作已经覆盖了全球279处具有重要生态或生物学意义的海洋区域,其中有71处位于国家管辖范围外,占到了总描述区域的21%,并且此项工作还在不断进行。“Earth Negotiations Bulletin PrepCom3 Final”, InternationalInstitute for Sustainable Development, April 10, 2017, http://www.iisd.ca/oceans/bbnj/prepcom3/.作为补充,公众参与原则要求管理措施应当与相关全球、区域和部门组织、包括毗邻沿海国在内的所有国家以及其他相关利益攸关方包括科学家、业界、民间社会、传统知识拥有者和地方社区进行协调和磋商。公众参与原则已经发展成为一项基本的国际环境法原则,其得到了1992年《里约宣言》的承认。倘若仅依靠科学信息不足以确保采取最恰当的管理措施,公众参与原则可以促进全球模式有效回应利益相关方的特殊需求,使设立公海保护区的决策建立在区域层面已取得的进展的基础之上,而全球与区域之间的信息不对称也在这个过程中被进一步填平。可见,通过遵循科学方法与公众参与原则,全球模式下设立的公海保护区实际上也可以实现对区域特殊性的兼顾。

另一方面,既有实践也已经证明全球模式可以兼顾区域特殊性。例如,《公约》作为国际海洋领域最具权威性的国际协定,其在具体制度安排上随处可见对特殊海洋区域的专门规定。《公约》在一般性地规定了沿海国在专属经济区所享有的权利外,还规定了沿海国可以制定和执行非歧视性的法律和规章,以防止、减少和控制船只在专属经济区内的冰封区域对海洋的污染;在考虑到某些国家的特殊地理位置后,《公约》规定了地理不利国制度,并将闭海和半闭海沿海国纳入其中,以保障这些国家有权在公平的基础上参与开发同一分区域或区域的沿海国专属经济区的生物资源的适当剩余部分。因此,ILBI在规范层面可以在考虑到区域的特殊性的基础上做出相应的灵活规定。

2.3 全球模式与现有制度安排存在冲突

在全球模式下,公海保护区与现有制度安排的关系不是相互排斥的,而是应实现协调与融合。那些认为全球模式必然将损害现有制度安排的立场,实际上夸大了全球模式与区域制度安排之间的冲突。

从应然的角度看,ILBI应当处理好与现有制度的关系。根据预委会最终建议性要素草案的表述,ILBI应当明确其项下的措施与区域和部门组织所规定措施之间的关系,申明就划区管理工具包括海洋保护区而言,必须加强相关法律文书和框架以及相关全球、区域和部门组织之间的合作与协调,不妨碍其各自任务。①“Report of the Preparatory Committee Established by General Assembly Resolution 69/292: Development of an International Legally Binding Instrument under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction”, United Nations General Assembly, July 31, 2017, https://undocs.org/A/AC.287/2017/PC.4/2.该表述包含了三层含义:第一,在条约规范层面,ILBI应促进与现有相关法律文书协调一致性,并对其做出补充。在对ILBI进行解释时,不应作出损害现有的文书、框架和机构的解释。第二,在具体管理措施层面,公海保护区的管理措施不得妨碍其他组织或机构行使职能。第三,在组织机构安排方面,应当注意避免与现有组织或机构的职能发生重复,尽量使公海保护区建立在现有工作进展的基础之上。因此,在BBNJ谈判过程中,各方所达成的ILBI及其所采取的全球管理模式应当满足上述要求。

从实然的角度看,全球模式与现有制度安排的冲突可以理解为管理措施之间的不一致或矛盾,而这种不一致或矛盾的后果是对相同缔约方施加了各不相同的义务,导致该缔约方在履约时的无所适从。公海保护区的管理措施通常表现为命令性规范和禁止性规范两种类型,命令性规范要求国家应当为一定的行为,而禁止性规范则要求国家不得为一定的行为。实践中,命令性规范与禁止性规范通常兼而有之,例如《建立地中海海洋哺乳动物保护区协议》既规定缔约方应当禁止任何蓄意或故意骚扰海洋哺乳动物的行为,又规定缔约方应特别授权在海上进行检查工作并承诺进行合作并交换必要的信息。在全球模式与现有制度安排同时采取相同类型的管理措施时,即同时采取命令性规范或者同时采取禁止性规范时,管理措施之间可能会发生不一致的情形。例如,二者都同时规定禁止渔业活动,但全球模式所禁止捕捞的鱼类种群可能不同于现有制度或安排。此时,全球模式与现有制度或安排之间的冲突,可以通过适用有关条约法中条约冲突的一般规则加以解决。即根据《维也纳条约法公约》第30条的规定,在两个条约当事国相同时,后订条约一般优于先订条约适用。

在全球模式与现有制度安排同时采取不同类型的管理措施,即分别采取命令性规范和禁止性规范时,管理措施之间可能会产生相互矛盾之处。例如,全球模式决定禁止缔约方捕捞鱼类,而现有制度或安排采取命令性措施,要求该缔约方捕捞鱼类。又或者,全球模式命令缔约方捕捞鱼类,而现有制度或安排禁止该缔约方捕捞鱼类。然而,实践中几乎不可能发生上述要求缔约方主动捕捞鱼类的命令性措施,因为各国根据《公约》均享有公海捕鱼自由的权利,这是不言自明的。所以实践中可能出现的情形有:(1)全球模式决定禁止缔约方捕捞而现有制度或安排未采取措施。此时,缔约方应当遵守全球模式所采取的禁止性的管理措施。(2)全球模式未采取措施而现有制度或安排禁止缔约方捕捞鱼类。此时,缔约方应当遵守现有制度或安排所采取的禁止性管理措施。因此,对相同缔约方而言,全球模式与现有制度或安排没有同时对其施加相互矛盾的义务。②Dire Tladi, “The Proposed Implementing Agreement: Options for Coherence and Consistency in the Establishment of Protected Areas beyond National Jurisdiction”, The International Journal of Marine and Coastal Law,Vol.30, No.4,2015, p.671.

三、全球模式的优势

3.1 全球模式符合国际社会对海洋进行共同管理的现状和趋向

早在1930年,国际联盟就曾组织对海洋法进行编纂,这是国际社会对海洋进行共同管理的首次尝试。在第二次世界大战结束并通过《联合国宪章》之后,平权状态下的国际社会再次把为海洋建章立制的事项提上议程。1958年,联合国在日内瓦召开了第一届海洋法会议,通过了《领海及毗连区公约》、《公海公约》、《捕鱼及养护公海生物资源公约》和《大陆架公约》四项海洋法公约。随后在1960年,联合国又召开了讨论领海宽度和渔业界限问题的第二届海洋法会议,但并未达成任何实际成果。到了1973年,由163个国家参加的第三次海洋法会议召开,历经9年之久而最终达成了被誉为“海洋宪章”的《联合国海洋法公约》。《公约》设想了一个高度机构化的世界,它不仅规定了四个机构的创建,即国际海底管理局、国际海洋法法庭、大陆架界限委员会和公约缔约方会议,还委托给现有组织,特别是国际海事组织许多任务,将其规定、标准或建议作为评估国内法律和规定与公约一致性的标准。①罗欢欣:“国家在国际造法进程中的角色和功能——以国际海洋法的形成和运作为例”,《法学研究》,2018年第4期,第56页。可见,现代海洋法在涉及全体人类共同利益的事项上始终强调进行共同管理,这其中最为典型的例子是法律属性被确立为“人类共同继承财产”的国际海底区域(以下简称“区域”)。根据《公约》第137条的规定,对“区域”内资源的一切权利属于全人类,由管理局代表全人类行使。在《公约》通过之后,为了进一步完善和解决《公约》在实施过程中的困难,又分别召开了针对深海海底采矿条款与养护跨界和高度洄游鱼类条款的磋商会议,并通过了1994年《关于执行<联合国海洋法公约>第十一部分的协定》和1995年的《<联合国海洋法公约>有关养护和管理跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群的规定执行协定》两个执行协定,上述协定所调整和规范的对象也都是与全体人类共同利益有关的内容。

上述对海洋法的编纂与执行协定的制定活动始终处于联合国大会的主导之下。联合国大会自成立以来一直在对世界海洋进行管理,其不仅召集了三次海洋法会议,还召集了联合国环境与发展会议并通过了为保护和管理海洋提供蓝图的《21世纪议程》。此外,联合国大会还承担着每年审查和审议海洋与海洋法事务的职责,其自1983年以来一直在根据秘书长编写的年度综合报告对海洋和海洋法事务进行年度审查。1999年联合国大会决定设立联合国海洋和海洋法不限成员名额非正式协商程序,以促进联合国大会以有效的和富有建设性的方式对海洋事务的发展和海洋法的审查。就BBNJ的养护和可持续利用问题拟定一个具有法律约束力的全球性协定也是从上述联合国协商进程中正式启动的,其实际上属于联合国管理海洋事项过程的一部分。公海对所有国家开放,其对所有国家来说都是共有物(rescommunis omnium),属于全人类的共同财产,应由国际社会对其进行共同管理。另一方面,由一个获得绝大多数国家明确授权的全球性机构代表国际社会建立和管理公海保护区,能够确保公海保护区的合法性与国际社会的可接受性。因此,与区域模式相比,全球模式建立一个全球性机构主导公海保护区的设立与管理的主张,顺应了长期以来国际社会对涉及全体人类共同利益事项的海洋进行共同管理的现状和趋向。

3.2 全球模式有利于《公约》的进一步完善

作为《公约》的第三个执行协定,ILBI的首要任务应在于填补《公约》的空白,特别是应当填补第十二部分关于海洋环境保护和保全方面的空白。

首先,全球模式是对《公约》第197条的进一步落实。《公约》第197条要求各国在为保护和保全海洋环境而拟订和制订符合本公约的国际规则、标准和建议的办法及程序时,应在全球性的基础上或在区域性的基础上,直接或通过主管国际组织进行合作,同时考虑到区域的特点。尽管《公约》缔约国在现有国际组织的基础上进行了大量的合作,例如通过国际海事组织(IMO)、联合国粮农组织(FAO)、区域渔业管理组织以及国际海底管理局等区域或部门机构制定了大量条约、文书以及标准等,但当前此种按部门所进行的合作并不等同于完全履行了《公约》197条所规定的国际合作义务。因为从条约解释的角度分析,条约应依其用语按其上下文并参照条约之目的及宗旨所具有之通常意义对其进行善意的解释,因此《公约》第197条所规定的国际合作应当以实现对海洋环境的保护和保全的效果为根本目标。然而,上述在部门基础上所开展的国际合作长期以来已经不能满足对海洋生物多样性进行有效保护的需要,更何况此种合作即便是在传统的诸如海洋污染和渔业资源养护等方面,也表现出了捉襟见肘的效果。这其中最重要的原因便是现有部门化的保护模式忽略了海洋环境的整体性与系统性特点,导致不同部门机构彼此之间在履行职能时缺乏必要的协调与沟通,从而无法顾及不同人类海洋活动对海洋生态系统所产生的累积性环境影响(cumulative impacts)。与此相对应,全球模式所采用的缔约方大会(COP)管理模式,可以更为便利的在设立和管理公海保护区时将气候变化、海底采矿、航行及渔业等一系列影响海洋生物多样性的因素纳入决策过程,在全球层面更好地实现《公约》第197条所设想达到的保护和保全海洋环境的目的。

其次,全球模式为《公约》第十二部分所规定的监测和报告潜在的污染活动提供了适宜的接收和审查主体。《公约》第204条要求各国特别应不断监视其所准许或从事的任何活动的影响,以便确定这些活动是否可能污染海洋环境。第205条规定:“各国应发表依据第204条所取得的结果的报告,或每隔相当期间向主管国际组织提出这种报告,该组织应将上述报告提供所有国家。”此外,第206条还规定:“各国如有合理根据认为在其管辖或控制下的计划中的活动可能对海洋环境造成重大污染或重大和有害的变化,应在实际可行范围内就这种活动对海洋环境的可能影响作出评价,并应依照第205条规定的方式提送这些评价结果的报告。”虽然这些条款规定得非常严格,但完全依赖于缔约国的诚意来履行,因为国际社会长期以来没有接收或审查甚至是公布这些报告的国际程序。①David Freestone, “Governance of Areas Beyond National Jurisdiction: An Unfinished Agenda?” in Jill Barrett and Richard Barnes, ed., Law of the Sea: UNCLOS as a Living Treaty, British Institute of International and Comparative Law,2016, pp.231-265.鉴于《公约》第204条同时规定了一个较为宽泛的活动类型,即任何可能污染海洋环境的活动都应当监测并报告,因此负责接收和审查的主体也应具备相应的资格和能力。相较于职能单一的区域组织而言,缔约方大会作为接收、审查和发送缔约国根据《公约》上述规定所提交报告的主体更为适合,进而更有利于《公约》的完善。

3.3 全球模式有利于《公约》的解释和实施

首先,全球模式下的缔约方大会对《公约》作出的解释属于有权解释,是建立在全体缔约方所达成的共识基础之上的;其次,缔约方大会对《公约》作出的解释更具权威性,可以约束ILBI的所有缔约方;最后,全球模式可以对《公约》作出统一的解释,从而避免不同的区域组织作出不同解释结果的问题出现。根据《公约》的规定,沿海国二百海里以外大陆架的上覆水域属于可能建立海洋保护区的公海区域,并且沿海国在行使《公约》第77条所规定的大陆架权利时,同样应当根据《公约》第194条的规定,承担保护和保全物种、栖息地和相关生态系统的责任。因此,沿海国对其外大陆架的生态环境具有免受勘探开发自然资源而遭到破坏的管辖权,而公海保护区不可避免地会影响到沿海国的这种权利。区域组织在设立公海保护区时通常会寻求与沿海国进行合作,但当沿海国拒绝合作时,公海保护区一般而言不能扩展至沿海国的外大陆架,从而导致实际面积大打折扣。例如,鉴于冰岛的反对,《保护东北大西洋海洋环境公约》委员会在设立查理·吉布斯保护区时,就排除了冰岛大陆架划界案中的区域,致使该保护区的面积从原来的23万多平方公里减少至14万多平方公里。②Danielle Smith and Julia Jabour, “MPAs in ABNJ: Lessons from Two High Seas Regimes”, ICES Journal of Marine Science, Vol.75,No.1, 2018, p.422.更进一步来说,在涉及多个国家存在外大陆架划界争议时,只要有其中任何一个沿海国反对,公海保护区便不得涵盖其下的外大陆架部分,这显然不利于对海洋生物多样性进行整体性保护。现实情况是截止到2016年提交给大陆界限委员会的77件划界案中,有47个国家的主张区或多或少存在重叠,且有个别情况非常严重,比如孟加拉、印度、缅甸、斯里兰卡四个国家在孟加拉湾主张的外大陆架几乎完全重叠在一起,英国关于马尔维纳斯群岛的大陆架主张也几乎与阿根廷主张完全重叠。①方银霞、尹洁、唐勇、李金蓉:“全球外大陆架划界进展与形势分析”,《中国海洋法学评论》,2016年第2期,第10页。各国外大陆架界限存在大量重叠且在短时间内难以解决的现状,客观上需要争议各国暂时搁置争议,先采取保护海洋环境的措施。此时,根据《公约》第83条的规定,有关国家在存在大陆架界限争议而尚未达成协议时,应基于谅解和合作的精神尽一切努力作出实际性的临时安排。但是,这种临时安排是否包括设立公海保护区等措施,需要对上述规定作出进一步的解释,而全球模式显然更有利于对《公约》的上述规定作出权威而统一的解释。

在《公约》的实施方面,全球模式有利于《公约》的全面实施。首先,区域组织是根据区域协定所设立的,其首要职能在于促进区域协定的实施。因此,区域组织在履行审查和监督缔约方遵约职能时,是以区域协定为判断标准的而非《公约》。其次,即便区域协定的内容是以符合《公约》的目的与宗旨方式制定的,但当区域组织怠于行使职能时,区域模式可能缺少对区域组织进行适当干预的机制,使得《公约》仍然得不到很好的实施。例如,尽管《鱼类种群协定》等一系列重要的国际条约都规定了生态系统方法和预防方法,但实际上几乎没有证据表明大多数区域组织正在有效地实施这些基本环境准则。②David Freestone, “The Limits of Sectoral and Regional Efforts to Designate High Seas Marine Protected Areas”, American Journal of International Law Unbound, Vol.112, No.26, 2018, p.133.最后,区域组织在对缔约方进行能力建设时,仍然是以促进缔约方更好地履行区域协定为目的的,并且其可能不具备针对公海保护区这一划区管理工具对缔约方进行能力建设的能力。

尽管通过国家自我遵守和自我约束仍然是国际法实施的主要方法,并且“绝大多数国家,在绝大多数时间,都遵守绝大多数国际法原则和它们绝大多数的国际法义务”③Louis Henkin, How Nations Behave, Columbia University Press, 1979, p.47.,但在包括海洋环境治理在内的国际环境法领域,国际法的实施除了依赖于主权国家外,缔约方大会(COP)或缔约方会议(MOP)作为一个全权机构在此过程中的作用不容忽视。全球环境一直处于变化之中,而当前所面临的环境问题也随着人类认识能力和科学技术的不断提升而有所不同,因此客观上需要一种更具灵活性和及时性的制度安排,以实现对生态环境的保护和人类活动的管理。纵观现有的全球性或区域性环境协定,自1973年《濒危野生动植物物种国际贸易公约》首次提出“缔约方大会”这一表述并规定相应完整的管理模式以来,其后的较多环境协定都采用了COP或MOP的管理模式。COP不仅享有设立公海保护区的最终决定权,还可以通过收集缔约方遵约的信息、审查和处理违反条约的行为、调整缔约方的承诺以及帮助缔约方进行能力建设等方式,发挥促进条约全面实施的作用。

3.4 全球模式更容易形成新的习惯国际法以约束非缔约方

公海保护区的建立并不能自动实现保护海洋生态环境的功能以及养护生物多样性的目的,其还必须依赖于有效的管理。④张晓:“国际海洋生态环境保护新视角:海洋保护区空间规划的功效”,《国外社会科学》,2016年第5期,第92页。国外有学者总结出海洋保护区的五项缺陷,其中就包括不适当地计划和管理海洋保护区。⑤Tundi Agardy,Giuseppe Notarbartolo di Sciara and Patrick Christie, “Mind the Gap: Addressing the Shortcomings of Marine Protected Areas through Large Scale Marine Spatial Planning”, Marine Policy, Vol.35, No.2, 2011, pp.226-232.若公海保护区的管理措施不能得到很好的遵守,那么公海保护区的建立只会产生一种已经对海洋生物多样性实施了保护的假象,最终沦为“纸面上的保护区。”如何使公海保护区的管理措施能够得到大多数国家的普遍遵守显得尤为关键。在条约机制下,缔约方数量越多,则公海保护区的管理措施越能得到普遍的遵守。但在条约的缔约方之外,需要借助不成文的习惯国际法来弥补条约机制所留下的空缺。《公约》生效后,大量海洋领域的习惯国际法被纳入其中,使得这些规则兼具条约法与习惯国际法的法律效力。与此同时,《公约》的一些新的规定也因为得到大多数国家的遵守而逐渐具有习惯国际法的效力。例如,《公约》将领海宽度规定为从领海基线量起不超过12海里,逐步改变了以往3海里领海宽度的习惯国际法,而逐渐形成了新的习惯国际法。当前,除极少数坚持领海宽度超过12海里的一贯反对国家外,12海里领海宽度已经成为一项习惯国际法规则并得到绝大多数国家的遵守。又如,专属经济区制度和大陆架制度也都是通过《公约》的规定而被普遍接受为习惯国际法制度的。可见,条约实际上具有生成新的习惯国际法的作用。此种观点也已经被国际法院所认可。在北海大陆架案中,国际法院认为,“条约规定虽然就其起源来说只是协定或契约性的,随后融入一般的国际法体系并且基于法律确信而被接受,由此甚至对于非缔约方也具有拘束力,这在法律上是可以接受的。”①See North Sea Continental Shelf(Federal Republic of Germany/Netherlands), Judgment, I.C.J.Reports 1986, p.44, para.77.虽然公海保护区的区域模式与全球模式的法律基础同为条约,但关键不同在于区域模式是以缔约方数量较少的区域性条约为基础的。全球模式因此在形成新的习惯国际法方面具有一定的优势,理由如下。

首先,“国家实践”是习惯国际法不可或缺的要件。国家实践通常需要满足时间、数量及同一性的要求。时间是指国家遵守公海保护区管理措施的行为转变为习惯国际法是需要一定时间的,尽管时间的长短并没有统一的标准。在全球模式下,公海保护区在经过复杂的程序设立后即应具有相对较长的期限,其管理措施的修改也须再次经过全体缔约方的审议,因此除非发生重大的情势变化,缔约方遵守管理措施的实践将一直持续下去,从而有利于满足形成新习惯国际法的时间要素。就数量要素而言,作为区域模式基础的区域协定,其处理事项的区域性、专门性以及周边国家所具有的共同利益导致其缔约方数量不及全球性的国际协定。从当前设立公海保护区的区域协定的缔约方数量来看,《东北大西洋海洋环境公约》仅有16个缔约方,而《南极海洋生物资源养护公约》也仅有36个缔约方,其中有权决定设立公海保护区的南极海洋生物资源养护委员会的成员方仅为25个。反观全球模式,其可以吸纳数量更多的国家参与其中,使管理措施能够得到绝大多数国家的普遍遵守,为形成新的习惯国际法提供国家数量方面的基础。就同一性要素而言,缔约方遵守公海保护区管理措施的实践还应当是反复一致的。这种反复一致的国家实践离不开法律约束力的保障,而区域模式下有些公海保护区的管理措施可能不具有法律约束力,无法保证国家反复一致的遵守管理措施。例如,《保护东北大西洋海洋环境公约》委员会的管理措施通常采用建议(Recommendation)的形式,而根据《保护东北大西洋海洋环境公约》第13条第5项的规定,这种建议是没有约束力的。全球模式是由一项有法律约束力的国际文书直接确立的,其更能促进缔约方反复一致的遵守管理措施。所以,全球模式更有利于促进形成新习惯国际法所必备的“通例”的物质基础。

其次,形成一项新的习惯国际法还要具备“法律确信”要件。在全球模式下,管理措施直接为缔约方创设国际法义务,并约束其在公海保护区的活动,因而更容易为国家实践提供一种普遍的法律效力,增强包括非缔约方在内的各国出于法律义务的原因而遵守公海保护区管理措施的法律确信。因为对非缔约方来说,一旦决定遵守公海保护区的这些管理措施,其将不会认为是出于道德或其他原因而遵守。另一方面,公海保护区的全球模式是缔约国通过条约的形式正式确立的,而条约集中体现了国家意志,因此这个过程本身就在表达一种法律确信。并且全球模式的管理措施此后更有可能被吸收成为双边协定、区域协定甚至是国内法的内容,从而加强这种法律确信。

从上述分析可以得出,全球模式不论是从国家实践还是法律确信方面来看,都更有利于一项习惯国际法的形成,最终也更有利于实现公海保护区养护海洋生物多样性的目的。

四、中国的应对策略

在当前的BBNJ谈判中,欧盟、77国集团、非洲集团等世界上大部分国家都赞成采用全球模式,而中国也支持采用全球模式并主张BBNJ国际文书在不影响现有区域性、部门性机构的职权和运作的情况下,可设立缔约方大会作为最高决策机构,并设立理事会作为执行机构、秘书处作为常设机构。①“国家管辖范围以外区域海洋生物多样性养护与可持续利用国际研讨会专家观点集萃”,中国海洋在线,2018年10月24日,http://www.oceanol.com/guoji/201810/24/c81980.html。不难预见,BBNJ谈判最终可能会达成一个采用全球管理模式的公海保护区制度。正如联大BBNJ国际文书谈判政府间会议主席瑞娜·李所指出的那样:“各方聚焦点应从泛泛而谈的各议题转向具体的机制和细节。”②同①。因此,中国可以先从以下三个方面着手提早谋划全球模式的具体机制与细节问题。

第一,中国应当提出一个将现有制度或安排妥善纳入全球模式的方案。尽管全球模式不会损害现有制度或安排,但在如何实现全球模式与现有制度或安排的有机协调与融合则应当成为各方关注的重点。中国可以从理顺全球模式与现有制度或安排之间关系的角度入手,将现有制度或安排妥善纳入全球模式。ILBI对现有制度或安排具有明显的包容性,这是因为不论是勘探开发海底矿产资源还是捕捞鱼类,都不可避免的会影响到海洋生物多样性,进而落入ILBI的调整范围。此种包容性在一定程度决定了ILBI与现有制度或安排的关系,不应该是相互割裂与独立的,而是应形成一种融合互补的关系。所以,全球模式下的缔约方大会在设立公海保护区时,应当对现有制度或安排在该区域内所采取的养护管理措施进行综合的审议与评估,若认为现有养护措施符合拟设立的公海保护区标准的,可以予以承认。而对那些不能满足公海保护区养护标准的措施,缔约方大会可以建议主管国际组织采取更严格的养护措施。最后,当主管国际组织不能及时采取养护措施时,缔约方大会有权直接以通过决定的方式采取相应的养护措施,并对ILBI的全体缔约方产生约束力。此外,对于已经根据区域协定所设立的公海保护区,全球模式在尊重其地位的前提下,也应当将其纳入全球性公海保护区系统并根据ILBI所规定的审查程序对其进行定期评估。

第二,中国应当推动达成一个兼顾公平和效率的表决程序。在公海保护区设立的过程中,一个公平的表决程序应当赋予所有缔约方平等的表决权,即每个缔约方在同一表决事项上仅有一次投票的机会。其次,鉴于公海应当由国际社会进行共同管理,因此设立公海保护区的决定也应当由全体缔约方通过投票表决的方式作出,而不能仅由少数缔约方或少数缔约方组成的委员会主导。再次,设立公海保护区的决定原则上应当以全体缔约方协商一致的方式作出,只要在进行表决时不存在正式提出的反对意见,则表决事项即视为通过。协商一致是晚近逐渐发展而来的一种表决规则,它弥补了投票表决制度的弊端,更加尊重少数意见和更容易达成共识。正如美国学者指出的:“当代国际决策的关键问题在于,国际体系会员国的扩展所导致的权力与多数表决制的分离,由大国组成的少数群体的被疏远,将导致多数表决制在(国际)立法决策方面逐渐失效。在一个高度分裂的国际体系中,需要一种技巧来确保对决策的广泛支持。正是基于此,协商一致才产生吸引力。”③Barry Buzan, “Negotiating by Consensus: Developments in Technique at the United Nations Conference on the Law of the Sea”,American Journal of International Law, Vol.75, No.2, 1981, p.326.最后,在全体缔约方不能达成协商一致时,可以借鉴《生物多样性公约议事规则》第40条第1项:“缔约方应尽一切努力以协商一致方式就所有实质性问题达成协议。如果已尽一切努力达成协商一致但未达成协议,作为最后手段,该决定应由出席并参加表决的缔约方三分之二多数票通过。”的规定,采取多数缔约方同意即可通过的表决规则。表决程序兼采协商一致和多数投票,可以避免公海保护区的决策陷入僵局,在确保公平性的基础上提高决策效率。

第三,中国应当推动制定一个合理的遵约机制。为了确保全球模式所设立的公海保护区得到各国的遵守,避免沦为“纸面上的保护区”,必须规定相应的遵约机制。遵约机制是针对环境问题的特点,在多边环境协定框架内,通过缔约方之间及缔约方与条约内设机构之间的合作,加强缔约方履约能力,以促进遵约,并处理不遵约的一种新型的避免争端的履约保障程序和机制。①王晓丽著:《多边环境协定的遵守与实施机制研究》,武汉大学出版社,2013年版,第30页。从遵约机制的实施主体来看,ILBI应设立理事会负责对缔约方的遵约情况进行审查,设立缔约方大会作为最高权力机构,负责审议理事会所提交的建议和结论,并有权对缔约方不遵约的情势作出决定。此外,还应当设立秘书处作为常设机构,负责国家遵约报告等信息的接收和交流,为缔约方大会和理事会履行职能提供协助。从遵约机制的启动程序来看,可以规定由他国启动、本国启动和秘书处或专家机构启动三种方式。对于他国启动,应当规定任何缔约方在发现其他缔约方不遵约时,便可启动该程序,而没必要将他国限定在那些受到其他缔约方不遵约行为影响的国家。但是为了防止缔约方滥用遵约机制,还应当对他方启动规定一定的限制性条件,例如借鉴《卡塔赫纳生物安全议定书》所规定的事先告知与协商程序,只有当缔约方与不遵约方协商不成后才可以正式启动程序。从遵约机制所采取的措施来看,鉴于公海保护区的目的在于对公海自由进行合理限制而不能超过必要限度,相应的遵约机制也应当采取以预防海洋生物多样性破坏和促进缔约方遵约为主的软性方法,而不适合采取强制性的惩罚措施。