迎接数字智能时代,推动一体化指挥调度技术发展

——访一体化指挥调度技术国家工程实验室刘玉超主任

2019-06-10刘健

□ 文/刘健

刘玉超,高级工程师,一体化指挥调度技术国家工程实验室主任,中国指挥与控制学会副秘书长、青工委主任、智能指挥调度专委会主任、全联科技装备业商会人工智能专委会主任,猛狮智能车联合团队总领队,李德毅院士学术助手,研究方向指挥与控制、智能驾驶,创新提出基于云变换的变粒度计算方法,获得清华大学人工智能专业博士学位。先后承担和参与重大科研和型号项目10余项,组织“中国指挥控制大会”、“CICC青年科学家论坛”、“不确定性人工智能教学培训”等学术活动10余次,组织编写《智能网络与指挥控制》、《智能驾驶一百问》等图书4部,获得部级科技进步奖5项,申请发明专利4项,发表学术论文40余篇。

记者:刘主任您好!您能为我们解释下什么是一体化指挥调度,一体化指挥调度与指挥控制是什么关系吗?

刘玉超:我们先说“指挥调度”,指挥调度从学科划分上属于指挥与控制系统工程学科,是指挥与控制科学在行业应用中的术语,军事中常用“指挥控制”,公共安全、社会管理等领域多用“指挥调度”。

指挥与控制科学是管理与技术的融合,其理念源头可追溯到“赛博”,核心体现的是“交互”——人与人、人与物、物与物之间的交互。《指挥与控制学报》主编王飞跃教授在《机器崛起》一书的译者序中详细介绍了“赛博”的前世今生。1845年法国物理学家安培提出“Cybernetique”,其本意就是国务管理,属于社会科学范畴;1948年诺伯特·维纳写了著名的《Cybernetics:Control and communication in the animal and the machine》,把赛博从社会科学扩展到生物学和机器智能,成为今天许多学科的精神开端;1955年钱学森的《工程控制论》将“Cybernetics”落到机械和电机控制,是现在控制科学奠基之作。钱学森晚年也认为社会控制论——“Cybernetics”的真正内涵一定会崛起!

我现在所在的实验室叫“一体化指挥调度技术国家工程实验室”,这是“一体化指挥调度”在公安领域正式官方命名。 2016年2月22日国家发展改革委办公厅、公安部办公厅联合发布的《关于请组织申报社会治安防控领域创新能力建设专项的通知》,要求在提升警务指挥救援能力方面,设立一体化指挥调度技术国家工程实验室,主要针对当前通信指挥系统响应速度慢、调度智能化不足等问题,建设一体化指挥调度技术创新平台,支撑开展数字集群无线通信、卫星通信、地理信息系统与位置服务、移动警务安全接入、通信指挥系统等技术、设备的研发和工程化,提高指挥调度的快速反应和科学决策能力。中国通信学会常务理事、原公安部科技信息化局牛晋副局长给出了“一体化指挥调度”的定义:使用信息化手段以及与信息化相适应的工作机制,将互不相同、相互补充、互不隶属、相对独立的指挥要素、执行力量以及相关资源有机地融合为一个整体,以实现组织策划的目标。纵向实现上下信息对称,横向实现跨部门信息共享。

2017年,一体化指挥调度技术国家工程实验室牵头发起成立了中国指挥与控制学会智能指挥调度专业委员会,这也标志着指挥调度技术已经向智能化时代迈进,尤其是交互认知驱动的社会创新变革,社会交互指数级增长,各种不确定性生产关系不断涌现,传统指挥调度的要素和手段都在发生改变:从通信网络走向泛在网络,从业务功能驱动走向数据智能驱动,从指挥中心系统走向以人为中心的“端+云”指挥模式,从通信终端走向各类智能系统,从软件信息系统走向“信息—物理—社会”系统。

记者:在一体化指挥调度中都涉及到哪些关键技术?现在常提到的公安大数据、警务云等这些都属于一体化指挥调度技术范畴吗?

刘玉超:一体化指挥调度涵盖感知域、认知域、行动域、保障域,所以技术产业生态链很长,诸如融合通信、地理信息(系统)、数据融合分析、智能辅助决策、移动应用、多媒体、人机交互等都是一体化指挥调度中的关键技术,而大数据和云计算正是当前一体化指挥调度迈向敏捷性、智能化的关键支撑。感知域的大数据获取是指挥调度业务流程的源头,是战斗力生成的第一链条,当前解决传统各行业信息化建设过程中所产生的系统相对独立、数据信息孤岛现象,构建统一大数据平台是关键。认知域的决策云和服务云将成为大脑中枢,传承学习的行业经验加上自主学习的数据智能,为数据警务智慧公安提供强大计算能力、高度信息共享和深度智能应用。

记者:我们看到当前很多人工智能创业公司都开始进入公共安全行业,从您的角度怎么看这件事?

刘玉超:一方面,本轮人工智能的崛起主要是深度学习的贡献,而深度学习需要大量的数据进行学习训练,目前在公共安全领域雪亮工程已经积累了海量的视频数据;另一方面,我们知道技术转化为产品需要场景驱动,当前社会交互指数级增长、安全因素的不确定性加剧,传统技术已经无法满足公共安全领域的新需求,在这里应用场景和买方市场相对明确。

人工智能企业的进入无疑会打破传统系统集成企业的行业布局,但并不是说就会直接颠覆整个行业。对行业场景的把握和理解往往跟行业经验积累紧密相关,一位老警察和一位新警察看待一个案件的角度和维度,思考的方式可能完全不同。对于人工智能技术的场景应用问题,如何学习人类传承的行业经验是关键,而当前最大的障碍就是这些场景知识没有标准化、没有形式化,不是标准的学习样本。所以,我们实验室当前一个重要研究方向就是行业场景的标准化建模和共性语义标注问题。

记者:您前面提到社会交互指数级增长,给指挥调度技术带来新的挑战,您如何看待指挥调度的发展趋势?

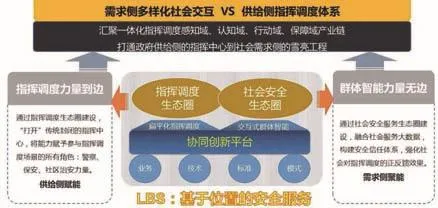

刘玉超:好的,这也是当前我们实验室的使命任务。在我们不断利用信息和信息技术感知、重构和认知现实世界的过程中,逐步形成了一个“信息——物理——社会”系统,交互认知驱动带来了创新发展的新模式,摆脱了时间和空间的束缚,跨越了人类、机器之间的交互屏障,社会交互指数级增长,涌现出多样化的交互生产关系,公共安全领域需求侧和供给侧的矛盾问题愈加突出。面对社会需求侧日益增长的多样化社会交互安全需求,供给侧的指挥调度能力体系明显不足。我们实验室提出从业务、技术、标准和模式等方面打造协同创新平台,支撑指挥调度和社会安全两个生态圈建设。一方面指挥调度力量到边,促进警务机制改革,充分发挥数据警务智慧公安的资源优势,向一线实战赋能;另一方面融合各类社会面资源,构建安全信任体系,强化社会力量对指挥调度的正反馈效果,群体智能力量无边;进而汇聚一体化指挥调度感知域、认知域、行动域、保障域产业链生态,真正打通供给侧的指挥中心到需求侧的雪亮工程。

记者:请您简要谈一谈实验室到目前为止已取得哪些建设成果?

刘玉超:经过两年建设期,当前实验室取得的成果分四个方面。在基础环境建设方面,我们基于云计算架构搭建了网络计算环境和基础软硬件平台,围绕情报、指挥、行动和保障部署了数网空间、合成作战、一体化实战指挥、智能装备、仿真推演、融合通信等业务系统和平台,具备了产品展示和集成验证的能力。在关键技术研究方面,我们在基于统一通信的一体化平台支撑技术、基于地理信息的大数据处理和可视化、基于人机交互的智能预案、多维数据融合建模等关键技术上展开研究攻关,开发一体化指挥调度系统装备15套,申请软件著作权49项、发明专利9项、实用新型专利5项。在工程化应用方面,我们研制的一体化实战指挥平台等产品应用在 “一带一路”、十九大、全国两会、重庆市两会、中非论坛等重大活动保障中,得到了用户的充分肯定。“重大警卫活动安保指挥系统”获得2018年度公安部科学技术进步奖一等奖。在标准制定方面,我们在全国信标委下成立了“智能认知工程国家标准工作组”、在中国指挥与控制学会下成立了“智能指挥调度团体标准工作部”,发布了4项国家标准、2项行业标准、6项团体标准,加入了智慧城市国家标准总体组。

到2018年,底我们已经按发改委要求完成了实验室的建设任务。结合智能时代的发展趋势,一体化指挥调度在业务、技术、标准、模式等各方面都面临着提升与挑战,国家工程实验室就是要围绕行业场景、技术应用、标准体系致力于打造开放的平台与生态,联合生态合作伙伴共同建设共享体验中心和联合创新环境,努力成为一流的指挥调度技术创新基地、标准化中心、集成验证中心和人才教育培养基地。