不同重油作为煤油共炼溶剂的成浆性研究

2019-06-10王学云颜丙峰

王学云,赵 渊,颜丙峰

(1.煤炭科学技术研究院有限公司 煤化工分院,北京 100013;2.国家能源煤炭高效利用与节能减排技术装备重点实验室,北京 100013;3.煤炭资源高效开采与洁净利用国家重点实验室,北京 100013)

煤油共炼是将煤和重质油一起通过反应器并同时加氢裂解成轻、中质油和少量烃类气体的工艺技术[1-3]。其中,重质油包括煤焦油以及石油中蒸馏得到的常压渣油、减压渣油、催化裂化油浆、油砂沥青等[4]。与煤直接液化、渣油加氢裂化技术相比,煤油共炼具有油品质量好、协同效益佳、生产效率高的优势。在煤炭与石油共存的当代,煤和重油共炼技术比单一煤直接液化技术、渣油加氢更有吸引力,在未来将会得到逐步发展[5]。

在煤油共炼过程以及在油煤浆输送过程中,重质油与煤发生强烈的相互作用,导致包括以黏度为主的流变性和以上下密度差为主的稳定性发生明显变化,可能会造成系统阻力增加和油煤浆沉积[6]。当油煤浆浓度过高时会造成黏度过大,在管道内流动的阻力增大;当油煤浆浓度过稀时煤颗粒易在煤浆输送管道内沉降,或在高压泵的止逆阀和输送管道内沉积,从而造成煤浆泵的故障和阻塞管道,因此在输送过程中须有效控制油煤浆的流动性和稳定性[7-10]。在升温过程中,油煤浆易出现黏度峰,为了防止黏度峰出现而导致流变性急剧变化,尽量将出现黏度峰的温度点控制在反应阶段[11,12]。以下从流变性和稳定性两方面来研究不同重油的成浆性,其中流变性主要从低温输送过程和升温过程考虑,稳定性主要从静止体系和湍动体系考虑。

1 实验部分

1.1 原料煤的液化特性

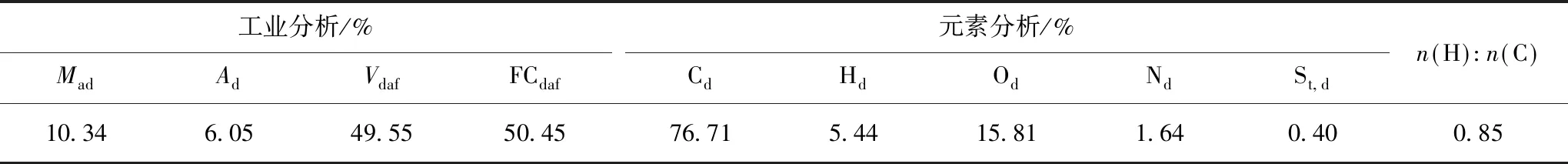

实验用原料煤为新疆低阶烟煤,煤样制备参照GB 474—2008《煤样的制备方法》,制得分析煤样并将其常温、避光保存于干燥器。其原料煤的工业分析和元素分析、煤岩分析结果分别见表1、表2。

表1 新疆煤的工业分析和元素分析

工业分析/%MadAdVdafFCdaf元素分析/%CdHdOdNdSt dn H n C 10.346.0549.5550.4576.715.4415.811.640.400.85

表2 新疆煤的煤岩分析

%

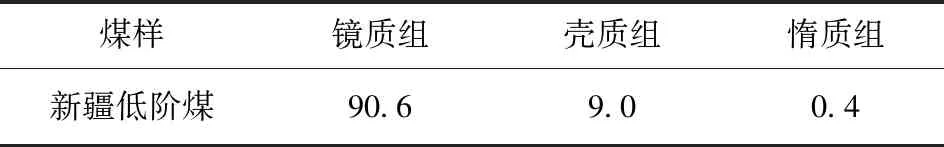

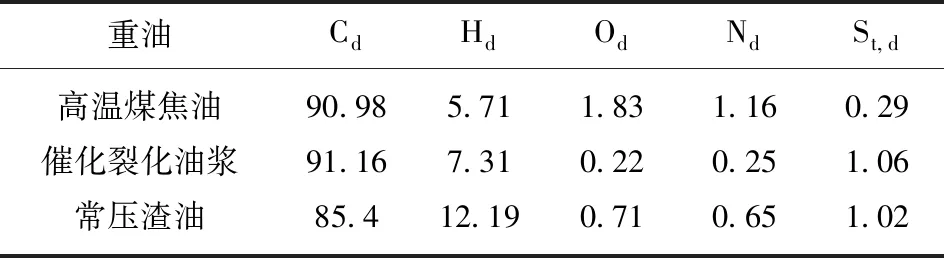

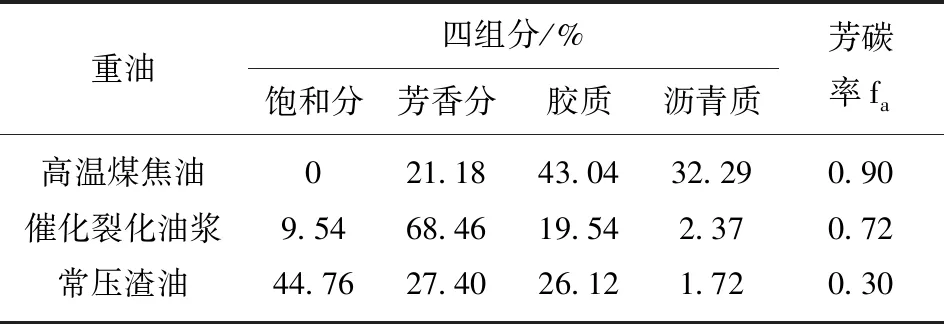

由表1、表2可知,新疆低阶煤的氢与碳原子比为0.85,挥发分、灰分分别为49.55%、6.05%,活性组分(镜质组与壳质组)为99.6%,依据GB/T 23810—2009可推断,该新疆低阶煤非常适合煤油共炼。选取煤基和油系的3种重油作为煤油共炼的溶剂进行研究,3种不同重油分别为高温煤焦油、催化裂化油浆、常压渣油。3种重油的元素分析、四组分及芳炭率分析结果见表3、表4,由表3、表4分析结果可知,3种重油芳香分、胶质、芳碳率都较高,根据GB/T 35064—2018,适合作为煤油共炼的溶剂。

表3 3种重油的元素分析

%

表4 3种重油的四组分分析和芳碳率

重油四组分/%饱和分芳香分胶质沥青质芳碳率fa高温煤焦油021.1843.0432.290.90催化裂化油浆9.5468.4619.542.370.72常压渣油44.7627.4026.121.720.30

1.2 实验方法及实验仪器

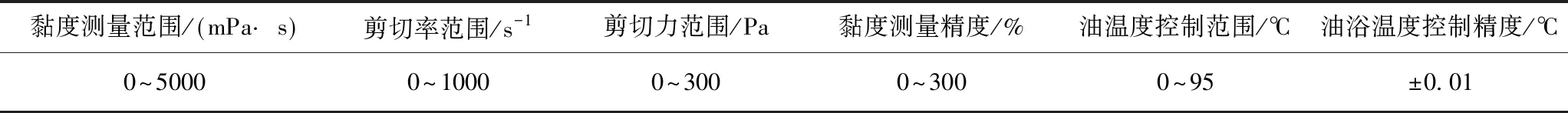

新疆低阶煤与3种重油的成浆性共分2个方面进行研究,分别是流变性和稳定性。其中流变性需考虑输送过程和升温过程,因此对新疆低阶煤与3种重油进行低温黏温特性和升温过程中黏温特性研究。煤油共炼低温黏度测量装置采用德国HAAKE公司生产的VT-550旋转黏度仪(如图1所示),温度控制装置采用HAAKE的恒温油浴。主要仪器VT-550黏度仪与恒温油浴主要参数见表5。煤油共炼升温过程中黏度测定装置采用煤科院自主研发的高温高压黏度仪(如图2所示)。稳定性的研究需要考虑静止状态和湍动状态,因此对新疆低阶煤与3种重油进行了静止体系和湍动体系下研究,通过密度仪对2种体系的上下层密度进行分析,探究3种重油作为溶剂的稳定性。

图1 VT-550旋转黏度仪

2 实验结果与讨论

2.1 油煤浆常压低温下流变性研究

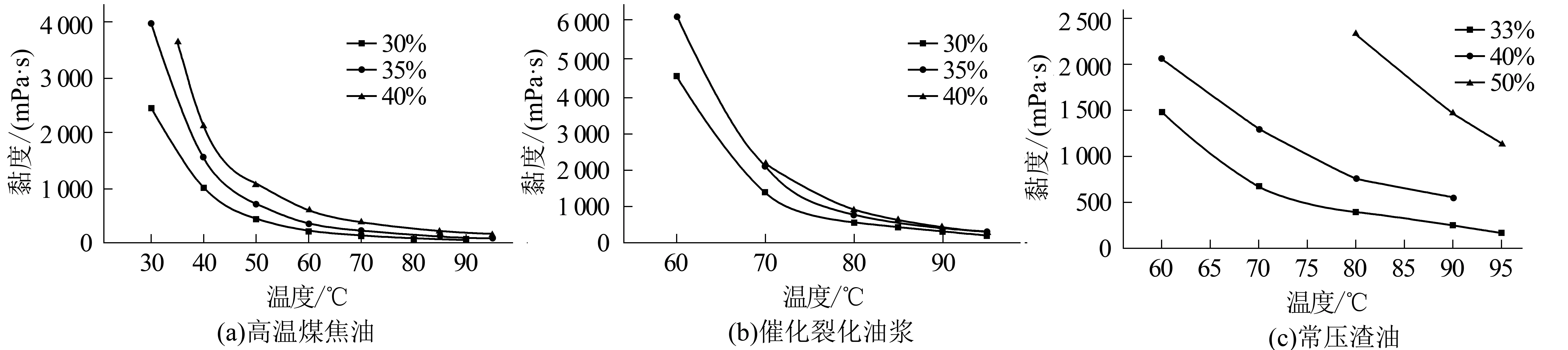

通过黏度研究了高温煤焦油、催化裂化油浆、常压渣油3种重油作为新疆低阶煤溶剂的输送过程中的流变性,即不同浓度的高温煤焦油、催化裂化油浆、常压渣油的黏度随温度变化如图3所示。

图2 高温高压黏度仪

由图3可见,油煤浆黏度随温度的变化趋势与溶剂自身黏度随温度的变化趋势一致,但在相同温度和煤浆浓度条件下,其黏度η值由大到小的次序依次为常压渣油体系、催化裂化油浆体系、高温煤焦油体系;当温度较低时,溶剂的性质对油煤浆体系黏度变化的影响较大,随着温度的升高,溶剂性质对油煤浆黏度的影响会逐渐减弱。因此,从低温输送难易程度上来看,高温煤焦油更易被输送,因而针对常压渣油和催化裂化油浆,建议在较高的温度条件下输送。为了进一步探究温度对黏度的影响,选取煤基高温煤焦油和油系催化裂化油浆为研究对象, 探究不同溶剂的黏度变化与温度敏感程度的变化规律,如图4所示。

表5 低温旋转黏度仪性能参数

黏度测量范围/ mPas 剪切率范围/s-1剪切力范围/Pa黏度测量精度/%油温度控制范围/℃油浴温度控制精度/℃0~50000~10000~3000~3000~95±0.01

图3 不同浓度的3种重油油煤浆黏度随温度变化

图4 不同溶剂黏度变化对温度敏感程度的影响

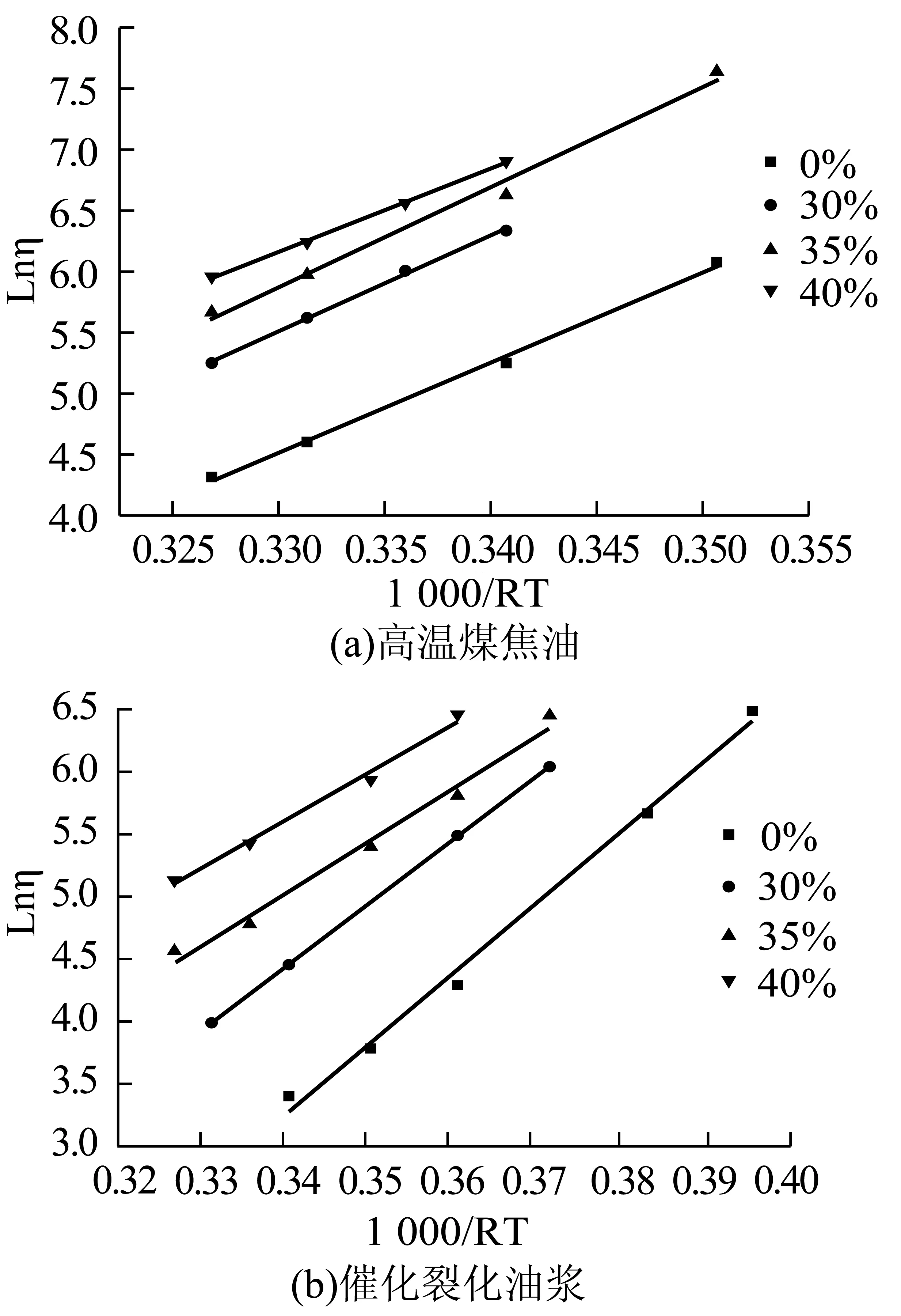

图4研究高温煤焦油、催化裂化油浆2种重油作为新疆低阶煤溶剂在输送过程中黏度随温度的变化规律,进而指导实际生产输送过程中温度的选择。温度对煤浆黏度的影响很大,温度升高时黏度降低,且趋势呈现一定相关关系。一般液体的黏度与温度关系可近似用Arrhenius关系式表示:Z=A·exp(ΔEZ/RT),对上式两边取对数,则有:InZ=InA+ΔEZ/RT,其中,ΔEZ是黏度对温度敏感程度的1种量度[16]。煤浆黏度随温度变化的数据绘制成曲线图并进行线性回归,高温煤焦油的回归方程为:

y=7.225x-16.153R2=0.981

y=6.279x-12.837R2=0.980

y=5.855x-11.013R2=0.971

催化裂化油浆的回归方程为:

y= 10.96x-24.604R2=0.993

y= 10.754x-23.659R2=0.991

y= 10.218x-22.122R2=0.999

式中,y=InZ,x=1 000/T。线性相关性检查得到的相关系数接近1,近似线性关系。由图4可知,油煤浆以催化裂化油浆为溶剂时线性关系优于以高温煤焦油为溶剂,说明在催化裂化油浆的油煤浆体系,温度在黏度变化过程中起决定性作用,而高温煤焦油为溶剂时,除了温度,还有其他因素对黏度的影响较大。为了进一步探究其他因素的影响,选取煤基高温煤焦油和油系催化裂化油浆为研究对象,研究了溶胀作用对油煤浆黏度的影响。

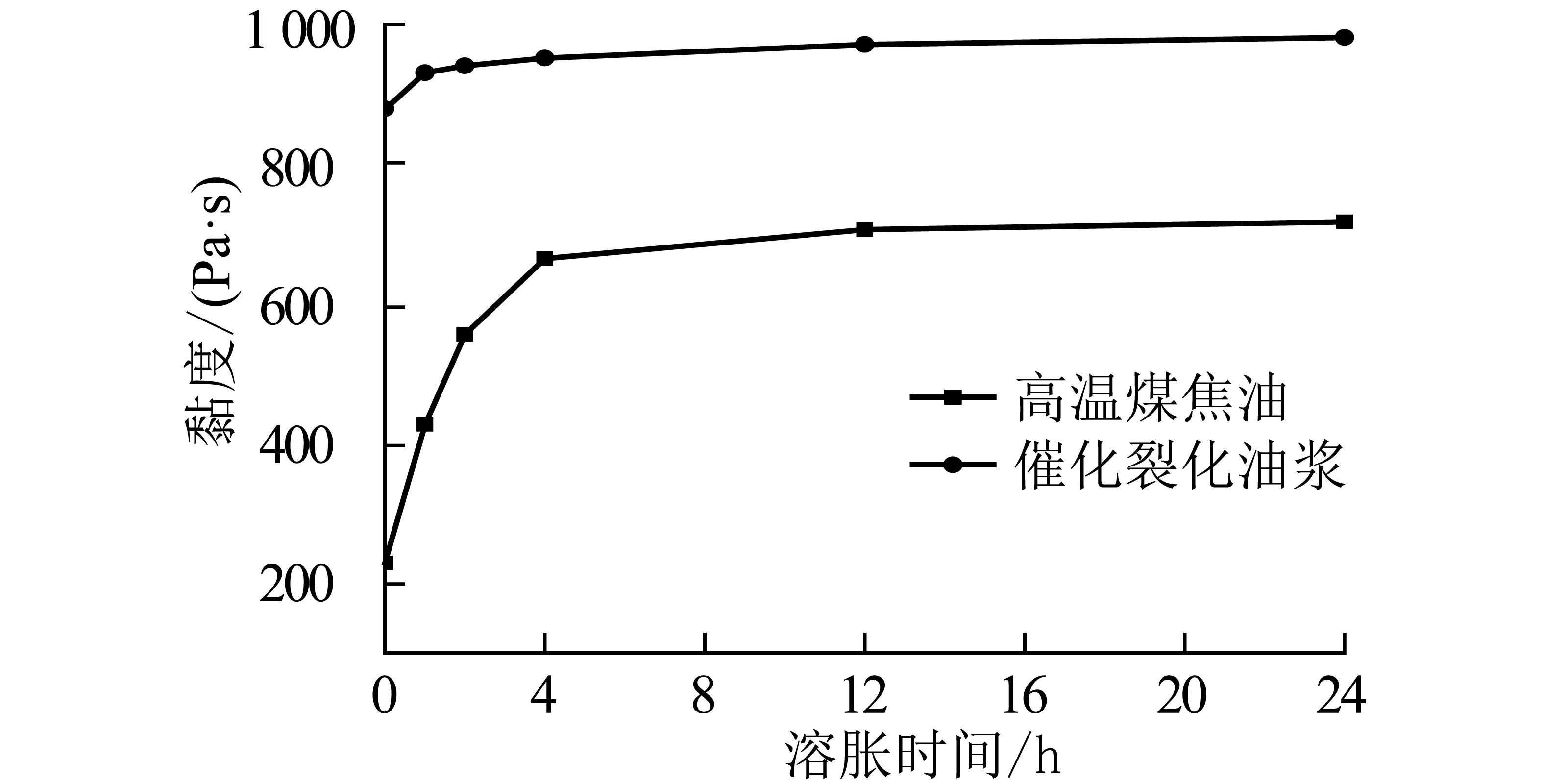

当温度为80 ℃、煤浆浓度为35%时,高温煤焦油、催化裂化油浆2种重油作为新疆低阶煤溶剂溶胀作用对黏度的影响研究如图5所示。由图5可见,与催化裂化油浆相比,溶胀作用对煤系高温煤焦油为溶剂的油煤浆流变性影响更大。因此,以煤系溶剂配制的油煤浆,在其输送过程中应考虑溶胀作用对黏度的影响,需适当提高油煤浆的温度以利于输送。

图5 2种重油作为新疆低阶煤溶剂溶胀作用对黏度的影响研究

2.2 油煤浆高温高压下流变性研究

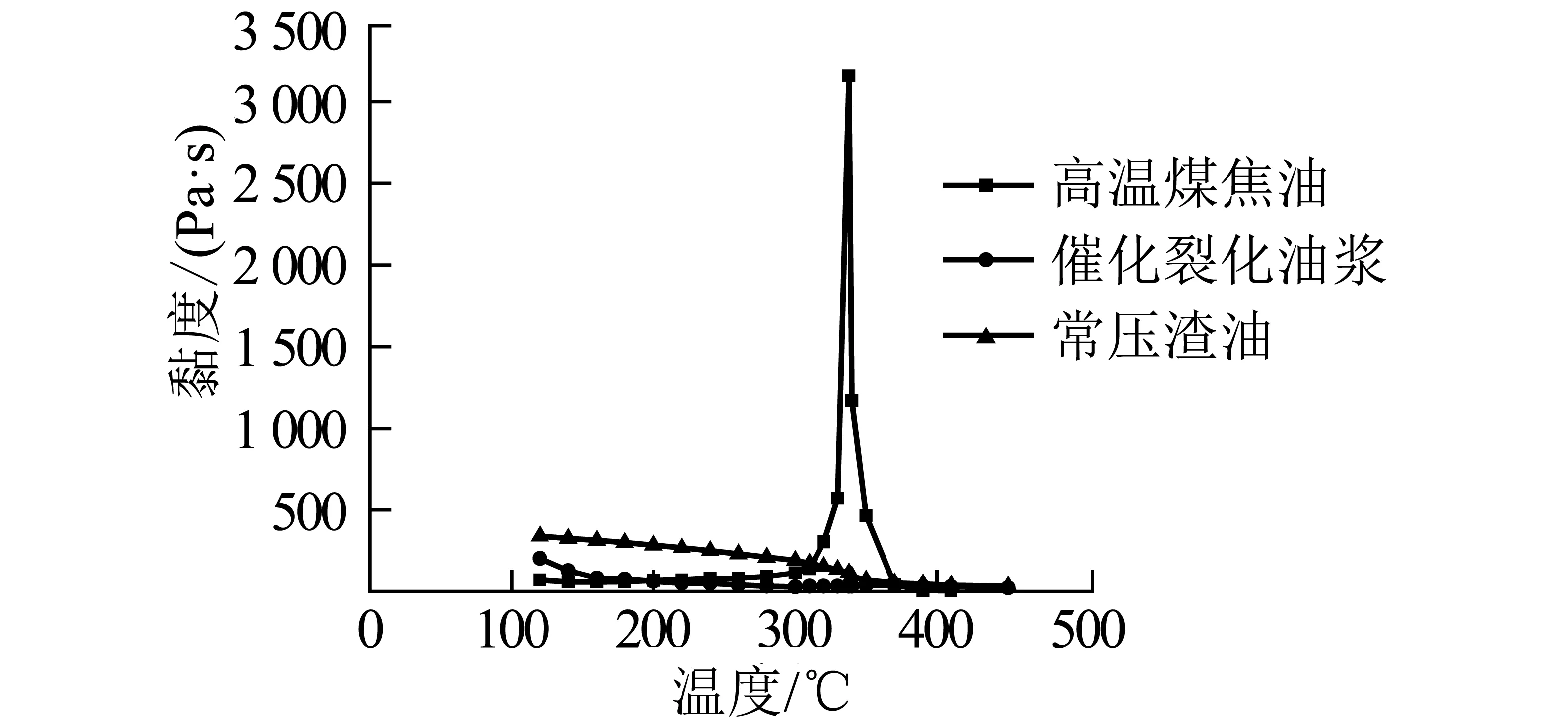

高温煤焦油、催化裂化油浆、常压渣油3种重油作为新疆低阶煤溶剂在升温过程中流变性规律研究如图6所示。由图6可见,煤基的高温煤焦油在340 ℃附近出现了明显的黏度峰,而油系的催化裂化油浆和常压渣油随着温度的提高,其黏度不断降低,未出现黏度峰。煤基的高温煤焦油出现黏度峰,其主要原因为沥青烯和前沥青烯生成并逐步增加,加之油煤浆溶胀作用所产生的影响。因此,在生产过程中须对煤基的溶剂进行升温过程的流变性研究,将出现黏度峰的温度点控制在反应阶段。

图6 升温过程中油煤浆黏度随温度变化

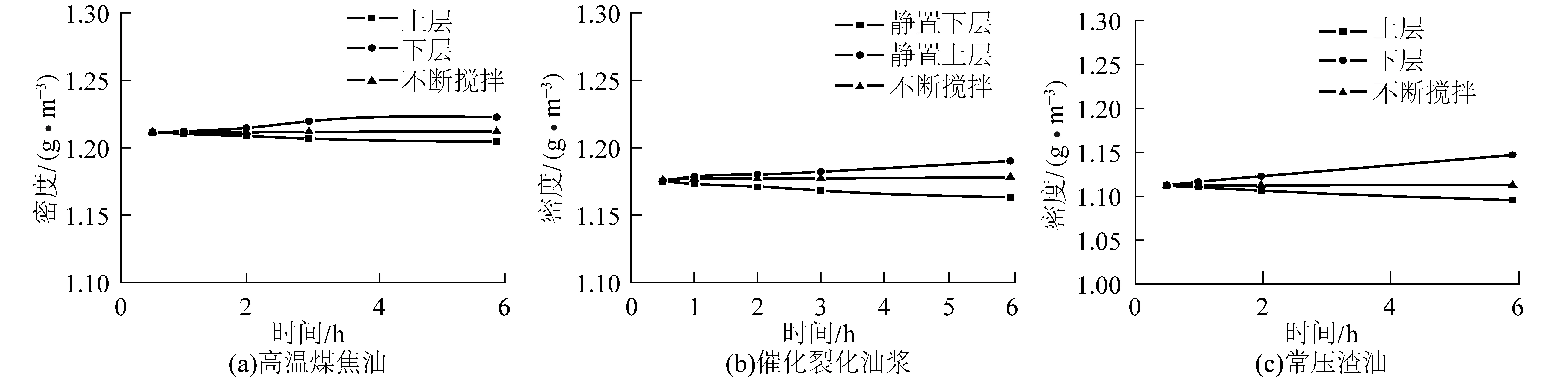

2.3 油煤浆静止体系和湍动体系的稳定性研究

高温煤焦油、催化裂化油浆、常压渣油3种重油作为新疆低阶煤溶剂,其在静止体系和湍动体系的稳定性研究如图7所示。由图7可见,在静止体系中,从30 min开始,随着时间的推移,3种重油的上下层密度差越来越大,高温煤焦油密度差最小,催化裂化油浆次之;在湍动体系中,整个过程3种重油密的度差几乎为零。因此,在静止体系和湍动体系中,3种重油作为溶剂的稳定性,其由高到低的次序依次为高温煤焦油、催化裂化油浆、常压渣油。由图5、图6、图7可推测,高温煤焦油稳定性最佳,究其原因是因为新疆低阶煤和高温煤焦油溶解性好,溶胀作用明显,作为溶剂具有更好的稳定性。

图7 油煤浆静止体系和湍动体系上下层密度

3 结 论

(1)在相同温度和煤浆浓度条件下,黏度η由大到小的排列次序为常压渣油体系、催化裂化油浆体系、高温煤焦油体系,但随着温度的升高,溶剂性质对油煤浆黏度的影响会逐渐减弱。

(2)在催化裂化油浆的油煤浆体系,温度在黏度变化过程中起决定性作用,而高温煤焦油为溶剂时,除了温度外还有溶胀作用的影响。

(3)煤基的高温煤焦油作为溶剂时,在升温过程中出现了黏度峰,而其它2种重油并未出现黏度峰,主要因为沥青烯和前沥青烯生成并逐步增加,另外还有油煤浆的溶胀作用。因此,在生产过程中须对煤基溶剂进行升温过程的流变性研究,将出现黏度峰的温度点控制在反应阶段。

(4)在静止体系和湍动体系中,3种重油作为溶剂的稳定性,高温煤焦油>催化裂化油浆>常压渣油,主要因为新疆低阶煤和高温煤焦油溶解性好,溶胀作用明显,作为溶剂具有更好的稳定性。