论复杂系统理论在隐喻研究中的运用

——以隐喻的话语动态分析法为例

2019-06-08单理扬

单理扬

(复旦大学 外国语言文学学院,上海 200433)

0 引言

隐喻是语言学研究的重要观察对象,是情感和价值判断的语言载体。近年来,以Cameron、Gibbs、Deignan和Semino为代表的语言学家将来源于自然科学的复杂系统理论(Complex Systems Theory, 简称CST)引入隐喻语言研究,提出了隐喻的话语动态分析法(The Discourse Dynamics Approach to Metaphor),成果载于顶级语言学期刊,带来隐喻研究的复杂系统转向,突破了概念隐喻理论(Conceptual Metaphor Theory, 简称CMT)对隐喻研究的长期统领(Cameron et al., 2006; Gibbs et al., 2008; Semino et al., 2016; Deignan et al., 2017)。基于CST的隐喻研究聚焦隐喻使用系统性,提出以下假设:隐喻语言不仅仅是意象图式的产物,而是受话语目的、社会语境、语言语境及认知活动共同施动,且话语事件中的隐喻语言构成交互联结、开放发展的复杂系统(Cameron, 2003; Gibbs et al., 2008)。

当前,基于CST的隐喻研究范式已运用于教育话语、和解话语、公共话语和医疗话语的分析,理论与方法日趋成熟(Cameron et al., 2009, 2014; Ritchie et al., 2014; Semino et al., 2014)。国内学界对该动态有理论层面关注,但无针对研究范式的述评(李福印,2006;廖美珍 等,2010;陈朗,2014, 2015;孙亚 等,2017)。为了系统介评CST在隐喻研究中的运用,本文梳理相关理论,以隐喻的话语动态分析法为例,归纳研究范式特征,指出CST运用于隐喻研究的独特优势与其所面临的挑战,以期为隐喻研究在人文社科领域的运用拓宽视野、扩展路径。

1 理论基础

Cameron(2003)最早将CST运用至隐喻研究,以Bakhtin和Vygotsky的语言哲学思想作为理论基石,以CST的核心观点构建研究视角。本文梳理上述理论与隐喻分析的契合点,进而归纳它们如何指导实证研究。

首先,Cameron(2003)借鉴Bakhtin的语言哲学思想,将复调(polyphony)纳入隐喻语言的使用属性。复调原为音乐概念,指不同声部协同创造乐曲的现象。Bakhtin(1981)在《对话性想象》中提出,复调是现实世界中任何话语的根本属性——社会现实具有复杂性和变化性,故对它的语言描摹如同交响乐,呈现交织状态,而且研究者无法以对构成元素的单线还原来描写整体话语的特征。基于该思想,Cameron(2003)认为语境中的隐喻语言使用也为复调的,即构建话语主题的隐喻语言丰富多样,各有侧重,形成复杂表意网络,因此部分分析法无法探索隐喻语言使用的复杂性。这对隐喻研究提出了新要求:第一,应关注隐喻语言在各层面的使用系统性,观察协同互动的表意机制;第二,必须基于语境,将对隐喻语言的描写和解释扎根于复调环境中。相较于基于概念隐喻理论的概念隐喻分析法(Charteris-Black, 2004),复调引领研究者关注隐喻语言在使用过程中的实际交互,有利于发展贴合隐喻语言使用层面的研究方法和理论。

同时,Cameron(2003)借鉴Vygotsky的语言观论证了历时分析之于隐喻研究的重要性。Vygotsky(1986: 217)在其代表作《思维与语言》中提出,思维对语言载体的选择并非一蹴而就,而是具尝试性和动态发展的,且任何思维在形成稳定的语言表达范式前,都曾流淌于多样的语言载体间。基于该思想,Cameron(2003)指出话语事件中的隐喻语言也以动态发展的形式存在,受话语目的、社会语境、语言语境和认知活动的动态施动。因此,Cameron(2003)认为纵向切入隐喻的系统发展过程也为重要的观察侧面,带来富有历时性和回溯性的视角,能提升分析过程的科学性。以往基于CMT的研究多为共时性和部分分析法的,故而历时、动态的观察视角开掘了崭新的隐喻研究切面。

基于上述思想,Cameron提出以CST构架聚焦隐喻语言的实证研究。CST是21世纪的领军理论,来源于自然科学研究,倡导不再以传统的部分分析或变量分析来探索现实世界中更复杂、动态的状态变化。在语言学领域,Larsen-Freeman(1997)率先基于CST提出语言的复杂系统观,倡导以自下而上的视角来考察语言在使用过程中的交互和变化。在此基础上,Cameron在复杂系统(complex system)与话语事件的隐喻语言使用间建立类比关系,构建了隐喻的复杂系统观。首先,两者兼具复杂性。复杂系统内的构成元素多元、联系方式多样,且元素的涌现受多重施动因素的影响。相似地,话语事件的隐喻语言使用丰富多样,具不同性质的关联,且其涌现受话语目的、社会语境、语言语境及认知活动的交互影响(Cameron et al., 2006)。同时,两者兼具动态性。复杂系统的构成元素与施动因素始终变化,使系统随时间流逝呈现迥异的状态。同样地,话语事件的隐喻语言使用随时间变化,每处隐喻皆为服务瞬时语境而生,表意独特,使隐喻构成的表意系统在不同时刻体现变化的语义特征(Gibbs et al., 2008)。此外,两者兼具非线性。复杂系统的状态变化无法预测,不由简单、明确的线性因果关系决定,而是受多重施动体的持续影响,呈现时而混沌、时而有序的状态(Larsen-Freeman, 1997)。Cameron(2007a)认为语境中的隐喻发展亦为非线性的,因为话语事件的描写对象为开放发展的社会现实,隐喻语言产生于话语事件发展过程,故其表意与形态皆不可预测,也许在某些时刻,隐喻语言浮现出固化特征,也可能陷于无序状态。归纳而言,隐喻的复杂系统观将语境中的隐喻语言视作受多重施动因素影响的自由发展系统。相对于强调意象图式的经典隐喻理论,隐喻的复杂系统观更贴近真实语境中的隐喻语言形态,有利于发展贴合实证研究观察结果的中距理论(middle-range theory)。

隐喻的复杂系统观对实证研究的指导有如下三方面:(1)复杂性强调隐喻语言、语言发出者及社会文化的全面联结,能为隐喻语言的实证研究提供角度多元的分析课题;(2)动态性有利于描摹初始状态与变化状态的差异,可为考察隐喻语言的发展与变化提供观察入口;(3)非线性要求研究以历时、回溯的方式对隐喻语言形态进行描写,有利于提升分析过程的科学性。因此,凸显复杂、彰显动态、忠于回溯便是隐喻的复杂系统观所呼唤的实证研究方法论原则(Cameron et al., 2004)。Gibbs(1999: 145)曾富有远见地提出,21世纪的隐喻研究应当“将隐喻从脑海取出,置入真实的文化世界中去”。相较于经典隐喻理论,隐喻的复杂系统观更有利于研究者完成这项任务。

2 CST视域下的隐喻研究范式特征

当前,在CST视域下的隐喻研究中,隐喻的话语动态分析法(The Discourse Dynamics Approach to Metaphor)已较成熟,由Cameron等构建,广泛运用于动态对话的隐喻分析(Cameron et al., 2006; Cameron, 2007b; Cameron et al., 2009)。本节以该分析法为例,从隐喻的提取、标记、描写和解释四个环节介评CST视域下的隐喻研究范式特征。

2.1 隐喻提取聚焦语言形态

基于CST的隐喻研究倡导关注使用场景中的隐喻语言(linguistic metaphor),而不是心理认知层面的隐喻(metaphor in thought),从而保留语境性和表意复杂性,为语用层面的隐喻研究提供素材(Cameron, 2003)。这对隐喻提取工作提出新要求:第一,必须完整框选隐喻语言的使用形态,以便保留表意;第二,必须尽量避免漏选,这是分析隐喻语言使用系统性的前提。因此,隐喻的话语动态分析法采取了贴近语言形态、自下而上的隐喻提取方式。

首先,为捕捉隐喻语言表意的语境性和复杂性,Cameron提出突破以单词作为隐喻提取单位的MIP识别法(Pragglejaz Group, 2007),而将隐喻素(metaphoreme)作为框选的单位。隐喻素是指包括单词、短语甚至小句在内的话语单位,是语境中表达隐喻含义的语言载体,能体现语言环境、认知过程、语用目的和社会文化的交互施动(Cameron et al., 2006)。例如,Cameron课题组的经典分析案例为冲突和解对话,其中高频出现的隐喻素之一为“walk away from”(Cameron et al., 2009)。若仅将“walk”识别为隐喻载体,研究者容易快速将其归纳为概念隐喻中旅程隐喻的用法,这可能会使分析过程丢失语用目的和价值判断两个观察维度。若框选整个词组作为隐喻载体,并追踪其搭配对象,便能使研究者观察到该隐喻表达了对冲突加剧场景的拒绝——这便凸显了隐喻语言的语用和价值判断维度。

同时,基于语境、自下而上的隐喻提取是考察隐喻语言使用系统性的必要条件。在基于CMT的研究中,自拟隐喻关键词的词表提取法(Charteris-Black, 2004; Branum et al., 2015)和依靠Wmatrix软件的语义域提取法(Koller et al., 2008; Demmen et al., 2015)常常被使用。上述方法有利于捕捉文本中的概念隐喻。但已有研究证实,包括新异隐喻在内的许多隐喻不受概念隐喻限定(Sperber et al., 2008)。为了避免漏选,基于CST的隐喻研究倡导以下隐喻提取法:首先,借助词典判断表达单位的基本含义与使用语境间是否存在矛盾;若有,则将表达单位的基本含义与语境叠加,判断是否产生新的表意潜势;若产生新的表意潜势,则将该表达单位判断为隐喻载体(Cameron et al., 2009)。基于语境、自下而上的隐喻提取虽耗费人力,但有利于还原隐喻语言的涌现情况。例如,在一处美术课堂对话中,在突然涌现的隐喻簇后,师生对如何描绘树的轮廓形成了一致看法(Cameron et al., 2006)。回溯来看,教师以新异隐喻“lollipop trees”暗示学生不要采取过于笼统的画法。这就进入了课堂对话的认知语言资源,承载显著的负面评价意义。可见,新异隐喻也会对隐喻系统产生重要干扰。如果在隐喻提取时仅聚焦表意显著的概念隐喻,可能无法解释隐喻系统的变化与发展。

正如Vygotsky(1986)所言,语言形态的微妙差异能体现思想的发展和变化。注重语言形态、基于语境、自下而上的隐喻提取有利于还原思想在隐喻语言中的流淌痕迹,使研究者更细致地观察隐喻语言的涌现情况和作用,将价值判断及语用目的纳入研究维度,从而为基于语言的隐喻研究提供翔实的分析素材。

2.2 隐喻标记彰显动态联结

CST视域下的隐喻研究聚焦隐喻语言的实际呈现形态旨在提升分析环节的语境性和系统性。因此,标记工作不仅要充分呈现隐喻语言的历时分布,更要凸显隐喻语言与语境的交互联结,从而为语用层面的实证研究和理论发展创造条件。

首先,基于CST的隐喻研究倡导多维的隐喻标记方法。在很大程度上,隐喻标记维度决定分析过程的思维导向。CST倡导关注语言生成系统的全面联结(Cameron et al., 2007),因此该视域的隐喻标记具有多维性。例如,话语动态分析法将每处隐喻语言皆标上出现时刻、所指话语主题、隐喻载体组和说话人(Cameron, 2007b)。标记出现时刻上,该分析法以Chafe(1994)的“Intonation Unit”(语调单位,简写为IU)作为单位。IU的平均长度为1~2秒,以节奏变化、音调重设作为标记起点,以语调升降或停顿作为标记终点,是体现说话人意识聚焦点的言语片段(Cameron et al., 2004)。所指话语主题即该隐喻的描写话题,对此进行标记能够揭示各话题进行认知塑造的尝试程度,彰显话语目的。隐喻载体组指在语境中表意相似的隐喻载体集合,源于文本细读,旨在刻画微观层面的隐喻使用系统性。说话人指隐喻语言发出者,对此做标记有利于观察隐喻作为言语交际资源所发挥的作用。多维的标记工作将研究过程置入动态发展的语境,这有利于提升分析过程的语境性和系统性。

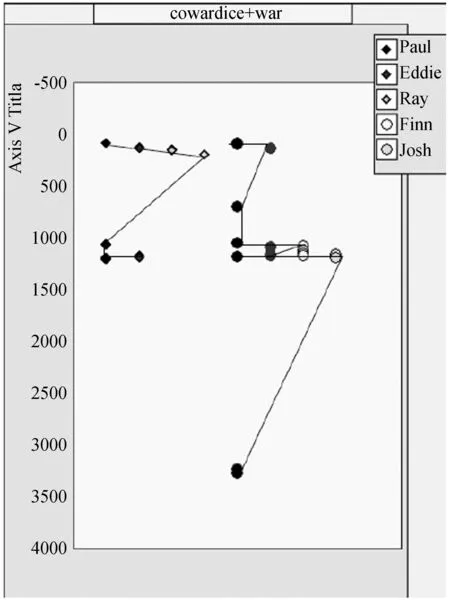

图1 两个载体组(Cameron et al., 2009: 89)

图2 隐喻簇展示(Cameron, 2007c: 52)

同时,CST统领的隐喻研究以VisDis软件对标记元素做视觉呈现,根据标记维度生成图1和图2的坐标图,力求在标记环节保留质性分析线索,引导研究者观察系统的复杂联动。例如,图1展示了五位谈话人对“cowardice”和“war”两个隐喻载体组的使用情况。纵轴递增的数字为IU编号,旨在塑造历时分析维度(-500是为图像上方留白而设,无具体含义)。横轴则为两个载体组,内部每个隐喻分别用小菱形和小圆点表示,向左对应出现时刻。不同颜色的图形与相应说话人对应,连线则彰显隐喻使用轨迹。借助该图,结合逐字稿,研究者能找到许多观察角度,如分析相同载体组内隐喻语言的形态变化及成因,观察不同载体组的共现与交际效果,考察说话人是否通过隐喻使用寻找共适等方面。基于VisDis视觉呈现功能的多维标记大大丰富了观察维度,使研究能够考察话语目的、语言语境及认知活动对隐喻语言的交互施动,能使隐喻分析与应用语言学的多样研究课题对接。

可见,CST视域的隐喻标记注重塑造分析维度、刻画隐喻涌现轨迹。时域性的标记方式辅以坐标图示有利于研究者以回溯且全面联结的视角定格隐喻系统在每个时刻的状态,能为质性研究提供丰富的观察角度与切入点,有利于提升隐喻研究的科学性。

2.3 隐喻描写回溯复杂交互

CST统领的隐喻分析要求研究者捕捉语境中隐喻语言的交互关联,从而刻画隐喻语言的使用系统性。当前,隐喻的话语动态分析法提出隐喻簇(metaphor cluster)描写法及系统隐喻(systematic metaphor)描写法,分别聚焦隐喻语言在横向及纵向层面的使用系统性。

隐喻簇指隐喻语言高密度涌现、形成簇状的语言现象,聚焦隐喻语言的横向联结(Corts et al., 1999)。在描写层面,隐喻簇研究注重识别过程的科学性和描写的多维性。隐喻簇识别上,早期研究诉诸累积图法(cumulative graph)与泊松分布法(the Poisson procedure)(Corts et al., 1999; Corts et al., 2002),但两种方法皆无法清晰定位隐喻簇的边界,且仅能展现隐喻的密度变化,无法为质性研究提供线索。因此,Cameron倡导用VisDis软件来直观、多维地辅助隐喻簇描写工作。在图2中,隐喻的出现时刻按IU编号呈现,含底色的区域就是隐喻簇,其边界一目了然。同时,还能借助图示描写隐喻簇的两个属性。一是内部结构:载体组以不同颜色小菱形呈现,便于研究者从认知结构维度描写隐喻簇的表意特征;二是隐喻语言的出现顺序,能为回溯成簇原因提供条件。基于该描写法的研究显示,隐喻簇的涌现源于不同话语目的,如描绘叙事场景、构建概念类比、塑造论辩立场等(Cameron, 2007b)。Musolff(2006)曾指出,只有对隐喻语言在使用场景中的复杂联动进行观察,才能分析隐喻语言的论辩修辞作用,而隐喻簇描写便是构建横向观察视角的有力手段。

除了聚焦隐喻语言的横向联结性,另一条基于CST的隐喻描写路径为刻画系统隐喻对话语事件的表意框限。系统隐喻是指“纵跨话语事件或语篇、在语境中表意相似且用于描写相同话题的隐喻载体集合”(Cameron, 2007a: 127)。它们由研究者通过细读文本归纳得到,呈现为交织的思想线条,并且被赋予标签,如“理解他人的立场是建立桥梁”。系统隐喻是历时描写隐喻自发组织状态的抓手,使研究纵向切入隐喻条线的生成与发展过程。例如,Cameron(2007b)在分析冲突和解对话时得出四个系统隐喻:冲突和解是共赴终点,是建立桥梁,是获取清晰的视野,是倾听他人的故事。她历时地考察了说话人使用上述系统隐喻的情况,以此判断双方达成和解的程度。谈话初期,“获取清晰的视野”和“倾听他人的故事”两个系统隐喻表意较显著,显示双方希望打破隔阂、增进了解(Cameron, 2007b)。而在谈话后期,“共赴终点”和“建立桥梁”这两个系统隐喻的使用频次陡增,体现出冲突双方通过谈话寻求和解的意愿增强(Cameron, 2007b)。与概念隐喻相比,系统隐喻能使研究者以回溯视角考察隐喻语言对话题的动态框限,更适用于捕捉隐喻语言在历时使用层面的系统性。

可见,CST视域下的隐喻描写追求贴合分布形态、忠于自发组织状态的手段。隐喻簇和系统隐喻这两个描写抓手分别从横向及纵向角度立体还原隐喻语言的复杂交互,可精确捕捉隐喻语言在语境中的使用形态特征,这为构建隐喻语言使用层面的解释机制建立基础。

2.4 隐喻解释凸显自证施动

CST对隐喻解释的独特贡献在于建立了基于隐喻语言呈现形态的回溯性分析视角,并将认知过程、话语目的、社会文化等因素皆纳入解释机制,将隐喻解释置入动态发展的语境。

具体而言,CST视域的隐喻解释是基于回溯性描写视角,要求反溯隐喻语言形态和语境的交互作用来推理隐喻语言复杂发展的成因。例如,Cameron(2007c)分析和解对话时观察到含单词“journey”的隐喻素频繁出现。回溯来看,这类隐喻素最初仅被对话双方中的一人使用,但随着对话展开,另一方亦开始挪用,且使用频率递增,语言形态趋近,构成了表意显著的系统隐喻(Cameron, 2007c)。若仅从概念隐喻角度分析,则较难解释上述动态。但若将对话目的及交际过程纳入考量,则可发现该系统隐喻的产生是出于两者他异性(alterity)的减弱,即冲突双方减弱他异性、塑造主体间性的意愿是影响此处隐喻使用变化的施动因素,对这类隐喻素的自发组织具解释力。可见,反溯语言使用形态的隐喻解释有利于研究者充分考察隐喻语言、语境和说话人之间的全面联结,将认知过程和对话目的等因素悉数纳入分析过程及理论发展步骤,拓宽隐喻解释的维度与空间,使得隐喻分析及理论化过程能自证。

此外,能自证的、反溯施动因素的隐喻解释有利于开展根植于真实语境的应用语言学研究。凸显自证施动的隐喻解释机制能引导实证研究跳离心理认知层面猜想,注重基于语言形态的多维归因,因此能更好地将隐喻研究与应用语言学的多样化研究课题对接。例如,Cameron等研究者以隐喻的话语动态分析法对隐喻如何作为教育场景的辅助解释工具、冲突和解场合的语言沟通介质及公共话语的意义协商机制做了探索。正是因为该研究范式的隐喻解释机制不仅包括心理认知因素,还纳入说话人、话语目的和社会文化环境等多维的施动因素,故能使研究更好地落入寻找问题、解决问题的思路,对如何运用隐喻提升交际效果产生重要启示。

可见,CST统领的隐喻解释机制能够为隐喻语言使用层面的理论发展提供充足的论证基础,从而与应用语言学的研究宗旨相对接,促进研究者们探索隐喻语言如何在不同话题、体裁及场景中发挥认知构建和交际作用,有助于推动隐喻理论在应用语言学领域的发展。

3 研究范式略议

语言学家们将CST称为“形上论”(supra-theory),即它不会替代具体的学科理论,但能带来更高的观察视角,丰富对系统联动现象的描写和解释(Cameron et al., 2007)。相较于CMT统领的经典研究,CST视域的隐喻研究在隐喻的识别、标记、描写和解释上皆有独特之处,能丰富隐喻研究的视角与路径。下文将基于隐喻的话语动态分析法,指出CST运用于隐喻研究的独特优势与其面临的挑战。

首先,在隐喻的识别上,基于CST的隐喻研究法提出了明确的研究界面,即开展针对语言形态的研究。相较而言,CMT统领的经典隐喻研究聚焦隐喻语言与具身体验(bodily experience)的心理认知关联,分析单位是概念域,因此是将隐喻语言视作概念隐喻的证据(instantiation),未将隐喻语言的使用形态本身作为核心分析对象(Cameron, 1999; 曲卫国, 2018)。Musolff(2006)也曾指出,传统的概念隐喻分析虽然能考察概念域投射与基于感官体验的心理认知动机,但难以解释为何隐喻语言在语境中语言形态存在差异,且分布不均匀。基于CST的隐喻研究则恰恰将隐喻语言形态的特殊性和分布情况作为观察重点,倡导历时地描摹认知方式在语境中留下的语言使用轨迹,达成基于语言形态的观察条线。这便于开展语用层面的隐喻分析,也能填补经典研究偏重分析心理认知因素而留下的空白。

其次,在隐喻标记上,CST统领的隐喻研究以一种较为开放的多维标记法寻找隐喻语言在语境中的使用特点,突破了传统的单向标记方法。已有的隐喻研究在标记方面具多样性,诸如意象图式、文化背景和使用者的性别与职业等都曾被用作标记的维度(Kövecses, 2005; Charteris-Black, 2012)。然而,多数研究仅以某一种维度进行隐喻使用特点的挖掘,使观察结果或多或少地受到标记维度的预设限制,容易导致忽视潜在变量对隐喻语言使用的影响。CST的核心观点是系统变化不由明确的线性关系所决定。因此,CST视域下的隐喻标记是尝试性、多维度、自下而上进行的,本质上是具一定往复性的多角度动态观察过程。这能使隐喻语言使用的复杂联结性逐渐浮出水面,使研究贴合标记结果与复杂语境确定分析问题,并使研究者基于捕捉到的研究问题来形成可回溯、能自证的分析路径。这能避免自上而下、限于预设维度的分析思路,才能真正地将隐喻研究置入开放发展的真实语境,使研究与应用语言学的多样化课题充分融合,使研究显示出更强的现实意义。

在隐喻描写上,CST引导研究者将隐喻语言的使用系统性作为描写对象,将观察的角度带至系统性层面,突破了部分分析法的研究思路。同时,在对系统性的定义和捕捉上,CST具有充分的开放空间,能够容纳多种系统性的观察与研究。具体而言,在隐喻研究中,CST视域的隐喻描写是研究者基于隐喻标记结果而自行定义并投入使用的,选择依据是贴合研究的观察条线,且不限于现有的这几种情况。例如,隐喻语言的显著密度变化呼唤使用隐喻簇描写法,而历时、纵向的表意系统性则催生了系统隐喻描写法,两者都是基于研究者捕捉到的隐喻语言使用系统性特征而提出并采用的。这是因为在CST的定义下,复杂系统的元素间存在丰富多样的使用关联(Larsen-Freeman, 2007),因此,CST的研究法在描写上具有丰富性、多样性、开放性,以便更好地服务于浮出观察数据的研究问题,彰显并落实隐喻研究的问题导向。此外,研究者在隐喻描写上有选择空间,也意味着基于CST的隐喻研究法适用于丰富多样的观察条线,这能为隐喻研究在人文社科领域的运用开拓空间。

在隐喻解释上,CST视域的隐喻研究与基于CMT的经典研究主要有两点差别。首先,在解释对象上,CMT解释的是概念域的生成原因,解析概念隐喻的始源域(source domain)和目标域(target domain)之间为何会形成映射联系。这种解释以具身体验和感官经验作为推理依据,本质上是一种信息生成模式(information production paradigm)的心理认知层面归因。CST视域下隐喻研究的解释对象则是自下而上形成的隐喻表意系统性,解释焦点是这种系统性因何生成、因何变化,体现为基于真实语料与复杂语境的回溯推导。同时,在构建解释机制上,不同于前者基于感官体验的内向归因,CST视域的隐喻研究将对隐喻语言产生施动的话语目的、社会语境、语言语境及认知活动都纳入了解释机制。这便于研究者基于分析结果构筑最为妥帖的隐喻解释路径,从而语用层面的隐喻研究扩展思路,使研究具有更强的现实意义。

虽然基于CST的隐喻研究初步形成了一些理论与方法,但是探索空间仍丰富。第一,研究界面仍较单薄。多数研究仅仅考察隐喻语言在某一层面的使用系统性,极少有研究探索不同层面隐喻语言使用系统性的交互联系。因此,亟须开掘动态整合视角,丰富对隐喻语言交互联结性的描写和解释。第二,多数已有的相关研究仅探索隐喻语言使用的系统性是如何产生的,但罕有研究分析隐喻语言的表意交互如何逐渐消减。事实上,复杂系统内部的交互联结性原本就是动态发展、开放变化的。隐喻语言使用系统性的消减也可作为重要观察侧面,有利于揭示隐喻语言对认知机制的选择情况。因此,基于CST的隐喻研究不应仅限于某一种分析思路,而是应忠于实证研究的观察结果来构建研究导向,提出分析问题。第三,在解释环节,因为使隐喻语言系统涌现的施动因素多元且交织,故研究常常落入较为碎片化的归因,亟待寻找在解释环节具有整合作用的理论框架。纳入与具体文本体裁相关的语言学理论或许能更好地整合解释环节的理论分析路径。例如,研究动态对话的隐喻使用时,纳入会话分析的相关理论构建研究视角,或许有利于提升隐喻解释环节的语境性和科学性。第四,在研究的技术手段上,基于CST的隐喻识别与多维标记仍较依赖人工,工作效率较低,使研究对象受限于篇幅较小的对话。若能开发提升隐喻识别与标记效率的智能软件,则有利于该研究范式的发展与推广。

4 结语

CST对语言学实证研究产生了强烈而深远的影响,不少研究者认为它带来了语言学研究的复杂系统转向,为阐释语言的生成和变化提供了更具科学性的探索思路。将CST运用于隐喻语言的研究无疑是富有创见的尝试,全面拓展了隐喻分析的维度与疆界。在未来,继续挖掘这源于自然科学的理论,探索它与隐喻研究的对接界面,进一步寻找它对隐喻研究的指导意义,将会是语言学研究者们共同面临的挑战与机遇。