艾敬:我总是喜欢唱反调儿

2019-06-05张月

张月

对艾敬真正的采访开始于结束之后。

搭她的顺风车去地铁站,结果在北京的东三环上堵了一个半小时。夜色初初降临,微雨,长长的车流一动不动,像是凝固了。在车厢这个无法回避的空间里,不得已,她又被提问“折磨”了一个多小时。

也许是黑暗卸去了一些客气和防备,她笑着承认了那天本来的计划:与采访者喝喝咖啡,简单聊聊天,“最好就能把你打发走(笑),让你知难而退。最后你说好吧,我给你笔答吧。”

艾敬不太愿意接受面对面的采访,对她来说,更舒服的方式是:看到问题,文字回复,连标点符号都弄得整整齐齐,没有误解。她不对这些采访抱以期待,她觉得每个采访者心中都有一个已经画好的艾敬,对她的理解和想象都已经在见面之前完成,“我说什么已经不重要了,他已经把你画完了,不会因为见了你而改变色调或者改变结构。”

大部分人心里那幅艾敬的画像是什么样子的呢?可能还是《我的1997》里那个弹着吉他的女歌手,长发在脑后松松绑着,刘海盖到眉毛上,嘴角笑容清澈,唱着“让我去那花花世界吧,给我盖上大红章”,在90年代红得一塌糊涂。

时代轰然向前,后来的艾敬在一个前途灿烂的年纪,带着某种自毁前程的决绝离开歌坛。二十多年过去,那个唱民谣的女孩已到了知天命之年,她几乎被大众遗忘了,提起她的名字,很多人的直接反应是:“艾敬是谁?”又或是“艾敬这些年去哪儿了?”

现在的艾敬是一名职业艺术家,从流行音乐转身,进入了视觉艺术的领域。她的微博认证是“艺术家艾敬”,有46000多粉丝,她喜欢发一些画画、看展和食物等生活的琐碎照片。如果不是密切关注她的人,只会觉得她销声匿迹了。

我们在北京的东五环外一个偏僻艺术区的工作室里见到了艾敬,她长发,纤瘦,眼角的细纹显出一些岁数,但气质上有种不被时间动摇的东西在。她的工作室有两层,一层是画画的地方,画架上摆着六七幅颜色鲜艳、大小不一的画作,旁边一个及腰高的台子,凌乱地摆着几百支颜料和油画棒,二层是休息区,放着书架和沙发。

现在的艾敬是一名职业艺术家,从流行音乐转身,进入了视觉艺术的领域

她每天下午来到画室,戴上医疗用的胶皮手套开始作画,衣服上总是沾着各种颜色的颜料。多年作画给身体留下了或好或坏的痕迹,她的体力很好,右小臂有着硬邦邦的肌肉。但她喜欢用的颜料大都色彩明艳,眼睛因此早早地花了。

采访间隙,她处理画室租约的事情。这个地方已经租了10年,今年到期,她想着该换个地方了。一个地方待久了,就会变得像上班一样枯燥无聊,她觉得艺术家应该过一种游牧的生活,“10年必须换一个地方。”她说。

那句话几乎概括了她的大半生。她总是在换地方,从沈阳到北京,从北京到广州,从广州到纽约。某种程度上,她自由且任性,一直在逃离,逃离家乡,逃离体制,逃离音乐,逃离某种已经固定下来的生活。她对自己的评价是:“我总是喜欢唱反调儿。”

然而,那些看上去毫不相关的人生段落却又回环相接。她最近的新闻是刚刚在沈阳办了自己的个展“我的母亲和我的家乡”,主题是对母亲和家乡的怀念致敬,她回到了最开始想要逃离的地方。

“在《我的1997》这首歌里,我当时很大声地对全世界人唱着,17岁那年离开了家乡沈阳,因为感觉那里没有我的梦想。现在我又满怀深情地回来,這是自己完全没有预见到的。当初你离开的独立宣言和告别是那么决绝,现在你又花那么大的力气回来,年轻的时候你不知道最后会这样,你没有预见到说自己会那么渴望回来。”她说。

艾敬的书架上摆着很多民谣和摇滚乐手的唱片,BobDvlan、Pink Floyd等等。但她在画室几乎不听歌,现在也很少关注国内的音乐市场。问及现在和音乐的关系,她笑笑说,“没关系了。”

但那曾经是她最大的梦想。1969年,艾敬出生于沈阳,父亲会演奏各种民族乐器,母亲有一副好嗓子,会唱评剧,她继承了父母的音乐天分。少女时期的艾敬经常听一些数次转录的无名卡带,里面的歌手低吟浅唱,抚慰心灵。

那些西方流行音乐潜移默化地影响了她的审美和人生选择。15岁在沈阳艺术学校声乐系学习美声时,需要学唱意大利文歌曲,艾敬内心产生了极大的心理抗拒和疏离感,那不是她想演唱的歌曲,两年之后,她决定离开。

那是一个少女叛逆的决定,但父母依然表示了支持,艾敬在车站兴高采烈地和他们说了“拜拜”,坐了一宿火车到了北京。因为有歌唱以及表演经验,她考上了东方歌舞团,成为一名学员。

东方歌舞团是文化部直属的歌舞团,汇集了全国的尖子演员。条件也很好,艾敬1987年考上时,团里刚盖好新的宿舍楼,两人一间房,还有独立的卫生间,放在当时是令人羡慕的环境,“就像宾馆一样”。

艾敬高兴了一阵子,恨不得下个月就去演出,但这种热情很快熄灭了,作为学员的她并没有太多演唱的机会,团里的活动要按资排辈,“排多少年也不知道”。“那时候你就会发现,你预见了自己的未来,就是那种体制内的生活。”

“我的母亲和我的家乡”个展上,艾敬母亲的雕像

广州的一家公司想邀请她录唱片,那是一个巨大的诱惑,但团里规定,没有转正之前不能接受这种邀请。次数多了,她决定辞职,“我可以当歌手了,为什么我还要在这儿当学员?”

曾演过歌剧《白毛女》的王昆是当时东方歌舞团的团长,艾敬去她家里,说不想在这儿待了,王昆问她:“你想好未来了吗?”艾敬说想去南方,“出去闯一闯”。她决心坚定,王昆最终同意了。

“老师大概心想,嗨,年轻人出去闯去吧。”艾敬笑着回忆那时年轻得不知天高地厚的自己,“我来到了中国最高的文艺团体,我考上了,但是我不愿意,我放弃了,如今看来在那个年龄段有那样的决定是可以理解的。”

1992年,艾敬24岁,出版了自己最重要的一张专辑《我的1997》,MV里她自弹自唱、随意自在的演唱轻轻击中了香港回归这个重大的时代议题,唱出了一个时代的迷茫和憧憬。国人没见过歌手像说话儿一样唱歌,她火了。很多年之后她回忆起那个不靠运气的年代,“作品好,肯定火,作品不好,肯定不火。”

然而挫折很快来临。1998年,她制作了新专辑《Made In China》,收到了出版部门的一纸批文。批文大意是:歌词寓意不明,晦涩难懂,不宜发行。

看到批文,艾敬有一种释然。

在走红的几年里,她一直过着到处演出的生活,“永远在路上,别人过年的时候我们最忙”。26岁时,她曾说过“30岁要改行”,戏言成真了。

从那以后接下来的几年里,她变得沉寂,离开原来的经纪公司,在纽约居住,旅行,开始画画,过了一段被她称为“沉入海底的日子”。

15年后,也就是2003年,她整理好了自己,回国宣传新专辑《是不是梦》。在新的时代里,她表现出了巨大的不适应。宣传工作结束后,在工作室的露台上,她举办了一场烧烤会,第二天飞去了纽约。

在她内心深处,她与心爱的音乐完成了告别。

现在回看,离开音乐是一种遗憾吗?她摇摇头,在她看来,近20年的音乐和文化都在走向平民化,不再有一流的人才和一流的作品,离开对她来说是一种必然。

在她的好友尹然看来,艾敬是个活在云端的人,对于自己的审美强势又坚持,很少去迎合大众。“从她身上我一点都感受不到她离开歌坛的遗憾,而且我觉得完全是一个她主动的选择。她特别知道她自己想要什么。”尹然说。

可是离开之后做什么呢?以前有音乐,现在没有了。

画画是沉寂时刻给她安慰的东西,“能让人静下来”。

她曾这样描述画画的感觉,“没有人知道你心底的声音和速度,表面看像是干体力活儿的,内在和外界分隔为两个世界,内心的狂野和想象力自由奔放地展开,外表平静处于压抑的状态,这样更能集中精神袭击画面。”

也有成就感。在她看来,创作就像一个从国王变成乞丐又从乞丐变成国王的过程。“你从无到有的时候,是一个国王,特富有,等这画画完了,或者这个创作完了,或者这个展览完了,你又变成乞丐了,还得从零开始。”

她在纽约过了一段平静的日子,每周去画材店四五次,看展览,去超市买菜煮饭,在家里画画。一开始喜欢画骷髅,黑白的骷髅躺在红色的沙发上,她能够一笔画完一个骷髅,她的师父张晓刚说她:“一个文静的女孩子,怎么画骷髅呢?”她振振有词地反驳:“骷髅是爱的一种表达,你没有爱就只能看到死亡。”他的师兄操着一口四川话嘲笑她:“师(si)妹,你过分地夸大了爱。”

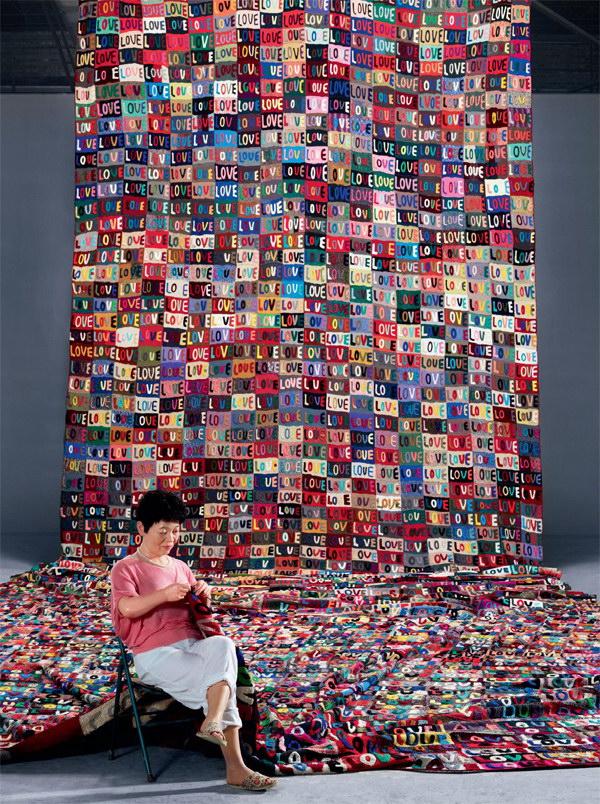

后来艾敬的艺术作品里出现过无数次Love的字体,那是她找到的自己的绘画语言,所有人都能读懂,但每个人感受不一。

她把画画当作兴趣、消遣,日子仿佛可以一直这样过下去,但是有一天,当个职业艺术家的念头突然出现在她的脑海里,她不记得那是一个怎样的场景,只记得当时自己被自己吓到了,觉得恐惧,“纽约那么多好的艺术家,世界上那么多好的艺术家,还需要一个艾敬吗?你凭什么?你怎么去做?”

她问了自己很多问题,希望吓退自己,她请评论家到自己的画室,“你看到的所有的信息都是鼓励你,而不是打击你。这些信息都是说,你可以,你可以。为什么纽约有那么多的艺术家,就是因为纽约对艺术家的那种鼓励都是正面的、积极的。”

“从音乐转到当代艺术这一块,我觉得其实挺难的,所以说她精神上勇敢嘛,她能去做,她的感性也帮助她去选择这些。运气也好,结果也好,都有赖于一个人这种勇敢的东西。”尹然说。

艾敬坚定了成为职业艺术家的想法,但依然是忐忑的,爱好性质的自由自在消失了,那成了她必须严肃对待的职业。她小心翼翼地寻求着肯定,2008年,她邀请今日美术馆的馆长张子康去画室看画,到约定的时间对方还没出现,她给他打电话,张子康说:“我这车突然坏了。”艾敬心里想:“他可能是敷衍我。”她赶紧说:“没事没事,以后再约。”谁知对方说:“我一会儿就到,我刚把车修好。”短短两三句对话,艾敬的心像是坐了一次过山车。

张子康到了画室,看了艾敬的几幅作品,他本以为艾敬画的都是花花草草,但发现是一种更观念更抽象的艺术表现形式,巨大的色块上有着无数个Love的字体,冲击着人的视觉,他看了半天,说:“你的作品跟我之前想象得完全不一样,我给你做个展吧?”2008年,在今日美术馆,艾敬有了自己的首次个人艺术展“ALL ABOUT LOVE”。

与运动员类似,画画是一件需要不断重复,在枯燥的重复中取得精进的事情,需要良好的体能和坚定的心志。从第一次拿起画笔到卖出第一幅画,艾敬花了10年。那是在2009年,她在纽约一周卖出去3幅画,每幅价格大约—万美元,并不便宜,那在刚刚经历金融危机的美国简直是个奇迹。艾敬想起布展结束当天,自己出门的时候踩了一坨狗屎,“原来是要走运(笑)。”那一刻她忽然感慨,画画这件事情她真的做了10年,“原来坚持了10年之后会有收获的。”

她把过去几十年的心路历程写成了一本随笔,名字叫《挣扎》,把书送给妹妹和小外甥,她问小外甥,你知道挣扎是什么意思吗?小男孩回答:“就是瞎扑腾。”艾敬哈哈大笑,“我觉得挺逗的,你觉得你自己还挣扎得挺有劲儿的,有人觉得你在瞎扑腾,其实你不能去校正每一个人的想法和看法,这一点我早就释怀了。”

艾敬释怀了很多事情,包括和家乡的关系。释怀也许源自于2015年母亲的去世,在她的记忆里,那是一个典型的中国式母亲,把艾敬唤作“儿子”,并不太知道女儿需要什么,只会按自己的方式去表达爱,她喜欢给孩子们织毛衣,尽管艾敬并不会穿那些毛衣。母亲去世之后,艾敬流了很多眼泪,她很悔恨,自己总是在外奔波,没能陪在母亲身边,失去了彼此理解的机会。

“我的母亲和我的家乡”的个展上有一幅展品,艾敬的母亲领着54位家乡的亲朋好友织了一条长16米、宽6米的五颜六色的挂毯,材料都是家里的废弃毛线,挂毯前方是织毛衣的母亲的雕像。展览上还有3幅作品,共同命名为《The Strings》,材料还是母亲留下的旧毛线,编织成方形的色块。艾敬想着,母亲走了,想把母亲的遗物转换成另外一种语言。

完成《The Strings》的晚上,艾敬梦见了母亲,她们一起在一个陌生的城市旅行,一路上都很开心,但是突然间,母亲化作片片花瓣消失了,艾敬哭着醒来。

她在《挣扎》一书里介绍这个展的意义时写道:“一个人童年的成长经历和环境会给人生刻上不可磨灭的痕迹,我的家乡沈阳曾是重工业城市,我在工厂区长大……那片土地成就了我的个性——勇往直前,不畏严寒。令我欣慰的是,我不仅找到了爱的创作源头,也找到了我和家乡的关系,這对于早年就离家漂泊的人何等重要和骄傲。”

如果时间能够倒流改变过去,艾敬希望17岁的自己不要离开沈阳,那样的话,她可以陪着父母老去,在父母身边尽孝,过上某种安稳无聊的生活,结婚生子,儿女绕膝,也许现在已经当上了奶奶,腰比现在粗两倍。“如果说我们现在已经发明了一个时光机,你可以选择到未来,或者回去,我肯定是回去。”她说。

那是她一生想要逃离,终于逃离,但最终错过的生活,现在回看,“挺美好的。”她说。