间伐补植对马尾松低效林生长及林分碳密度的短期影响

2019-06-05郭丽玲欧阳勋志宁金魁吴佳昊

郭丽玲 潘 萍 欧阳勋志 宁金魁 李 琦 吴佳昊

( 江西农业大学林学院,江西 南昌 330045)

森林承载着全球86%的植被碳库和73%土壤碳库[1],其每年固定的碳量约为人类活动所排放碳量的10倍,在调节全球气候系统碳平衡中起着重要作用[2]。然而,由于人口的增长和过度开发利用森林资源等因素致使“森林资源数量减少”以及“森林退化”等生态环境问题日益突显[3-4],其过度开发利用导致不少低效林;而在森林恢复中由于违背适地适树原则、经营管理粗放、密度过大等原因也导致较大面积低效林的出现[5]。大面积林分生产力、固碳等生态功能差的低效林严重制约着林业可持续发展,因此如何提升低效林的质量是经营中亟待解决的问题,也是当前森林质量精准提升的主要任务之一。大量学者对低效林进行了相关研究,但多集中在低效林的成因、划分、改造措施以及改造后林分生物多样性、土壤理化性质等方面。如宋继琴[6]通过分析北京大兴区低效林的形成原因分别将低效林划分为5种类型,针对各类型林分特征提出相应的改造措施,通过调查筛选得出适合各低效林类型的改造树种;魏天兴等[7]对优化改造后的低质低效人工林进行林下植被多样性研究表明移植大苗木所需的整地措施和补植、新造林木密度越大导致的地表破坏会使林下植物物种减少,同时定期采取疏伐、修理等措施使林分保持合理的密度能够促进植被结构的完善以及林下植被多样性的恢复;李平等[8]以4种改造模式的柏木(Cupressus funebris)低效林为研究对象,分析得出改造10年后柏木+桤木(Alnus cremastogyne)+杂交竹模式对提高植物多样性以及土壤有机碳方面较其他3种模式要大。然而,在改造技术对低效林碳密度影响方面的研究较为缺乏,而提高低效林的固碳能力也是森林经营的重要任务之一。

马尾松(Pinus massoniana)广泛分布于我国长江流域及其以南各省区,具有适应性强、耐干旱与贫瘠的特点。近年来马尾松林已经成为我国南方退化面积最大的森林类型[9],主要具有林分结构单一、林木长势较差、地力衰退、生长量低、生物多样性下降、生态功能低下等特征,而在马尾松纯林林下补植乡土阔叶树营造异龄针阔混交林是修复马尾松低效林分的一条有效途径。不少学者对马尾松低效林的形成原因、改造措施和改造后土壤稳定性、枯落物持水性等方面[10-12]进行了研究,而在有关经营措施对马尾松低效林林木生长和林分碳密度方面的研究较少,且碳密度的研究多集中在某一层次,对乔木层-林下植被层-凋落物层-土壤层碳密度的综合性研究更少。因此,本研究以马尾松低效林为研究对象,依据林分结构特征等因素确定间伐补植的综合措施,探讨其对林木生长及各层次碳密度的影响,为马尾松低效林的改造提供参考。

1 研究区概况

研究区位于江西省吉安市的遂川县,地处北纬 25°28′~26°42′,东经 113°56′~114°45′,全境以山地为主,土壤以红壤为主,成土母岩主要为千枚岩、花岗岩、板岩、砂岩等。气候为中亚热带湿润季风气候,年平均气温为15.1~18.1℃,年平均降雨量为1 421.2 mm,年平均无霜期为284 d。研究区森林资源丰富,森林覆盖率达77.4%,主要植被群落有针叶林、常绿阔叶林、针阔混交林、竹林等,常见树种主要有杉木(Cunninghamia lanceolata)、马尾松、湿地松(Pinus elliotii)、木荷(Schima superba)、香樟(Cinnamomum camphora)以及南方红豆杉(Taxus chinensisvar.mairei)、银杏(Ginkgo biloba)、闽楠(Phoebe bournei)等珍贵稀有树种。

2 研究方法

2.1 样地设置

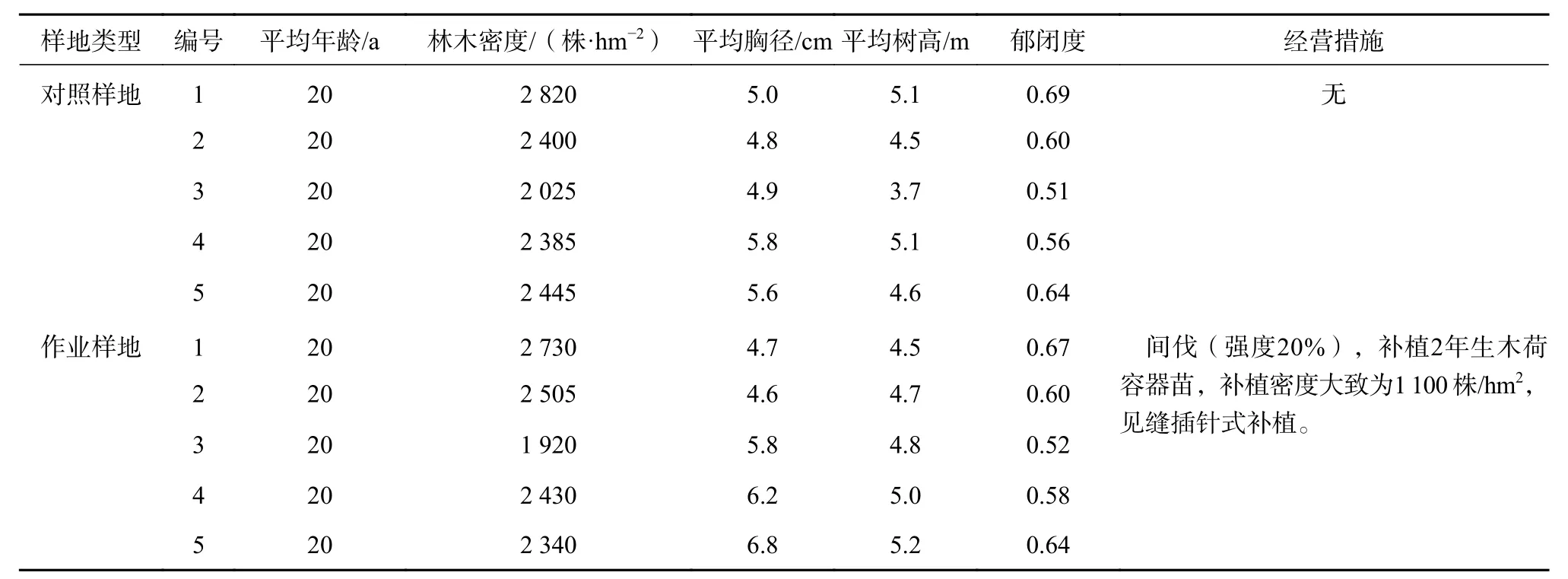

20世纪90年代初,为了控制水土流失,恢复森林植被,在遂川县进行了大面积的飞播马尾松造林,由于立地条件较差以及经营管理粗放等原因,不少飞播马尾松林为低效林,其主要表现为林分密度较高、林木长势较差、生长量低、林下灌木少,草本主要为铁芒萁(Dicranopteris linearis)等。2013年12月,选择具有代表性的地段设置作业与对照配对典型固定样地,共设置10个样地,5次重复,样地面积为400 m2(20 m×20 m),对照样地与作业样地在林分结构特点、立地条件等方面基本一致。考虑到林分树种结构单一、密度偏大,确定采用间伐补植措施,并根据其林分特征及立地条件,确定间伐强度及补植树种(表1),其目标是培育复层异龄针阔混交林,补植后前3年每年实施2次(3—5月、9—10月)砍杂抚育,对照样地不进行任何人为措施。

2.2 样地调查

调查林分及立地等因子,对样地内胸径≥2 cm的乔木进行每木检尺并编号(2015年1月、2016年3月、2017年7月分别进行了复查)。按上、中、下布设3个2 m×2 m的灌木样方,在所选灌木样方中各设置1个1 m×1 m的草本样方和0.5 m×0.5 m的凋落物样方,调查其种类、数量及盖度等因子,并采用“样方全收获法”调查林下植被(灌、草层)与凋落物层生物量,灌木分叶、枝、根,草本分地上、地下部分收集并称鲜质量,各取约200 g的样品带回实验室烘干并进行实验分析(2013年12月、2017年7月调查2次)。在样地内选择代表性地段挖深度达母岩的土壤剖面,记录土壤厚度、腐殖质层厚度以及石砾含量等因子,采用环刀法(体积为100 cm3)按0~10、10~20、20~30 cm土层分别取样用于测定土壤容重,同时每层取约1 kg的土壤带回实验室自然风干用于测定土壤有机碳含量(2013年12月、2017年7月在同一土壤剖面上取样2次)。

表 1 样地基本特征一览表(2013年)Table 1 Sample basic features in 2013

2.3 测算方法

2.3.1 林木平均胸径及平均单株材积计算

胸径采用围径尺测量,并利用调查得到的胸径数据。通过查江西省立木一元材积表获得单株材积,计算方法采用加权平均法。

2.3.2 生物量计算

乔木层生物量的测定采用相对生长方程估算法,参考LY/T 2263—2014《立木生物量模型及碳计量参数—马尾松》标准选择其相对生长方程[13],见式(1)~(2)。林下植被层与凋落物层生物量的测定通过对所有样品进行烘干至恒质量,计算其含水率,以估算林下植被及凋落物层的生物量。式中:W地上、W地下分别表示乔木地上部分生物量和乔木地下部分生物量(t/hm2),D表示胸径(cm)。

2.3.3 碳含量测定

将烘干的灌木、草本、凋落物样品及风干的土壤样品研磨粉碎,过0.25 mm筛,所有样品均采用重铬酸钾氧化-外加热法测定其碳含量。

2.3.4 碳密度计算

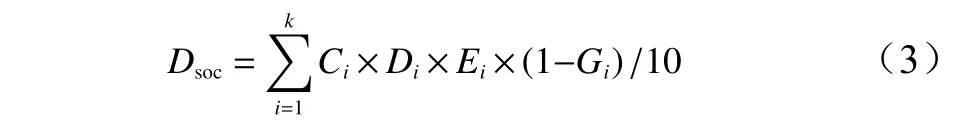

乔木层碳密度的计算是乔木层生物量和碳含量的乘积,马尾松碳含量采用肖欣[14]的测定数据,而林下植被层、凋落物层碳密度为各组分生物量乘以相对应的碳含量之和。土壤剖面的碳密度计算基于各土层土壤有机碳含量、土壤容重、土层厚度,土壤碳密度计算公式为[15]:式中:Dsoc表示土壤碳密度(t/hm2),Ci表示土壤有机碳含量(g/kg),Di表示土壤容重(g/cm3),Ei表示土层厚度(cm),Gi表示直径大于2 mm的石砾所占体积百分比(%),k表示土层数。

2.4 数据处理

运用SPSS 17.0软件进行配对样本T检验,差异显著性以P<0.05为基准。统计数据及图表的绘制采用Excel 2010。

3 结果与分析

3.1 间伐补植对林木生长的影响

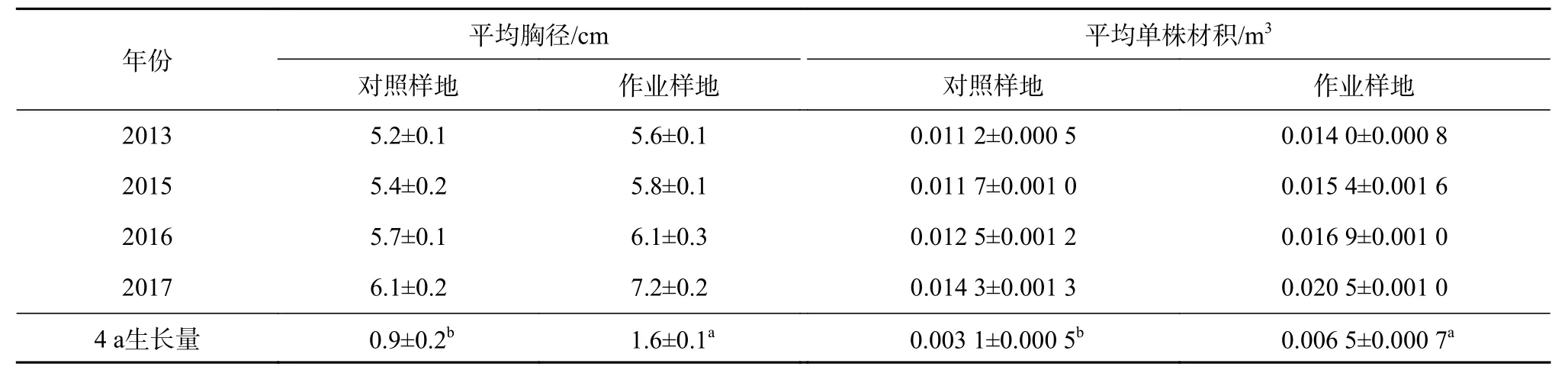

由表2可知,间伐补植措施实施4 a后,作业与对照样地的林木平均胸径、平均单株材积均有不同程度的增加。其中,作业样地林木平均胸径、平均单株材积4 a生长量分别比对照样地高出0.7 cm、0.003 4 m3,分别比对照样地提高了77.78%、109.68%,且配对样本T检验表明作业样地与对照样地存在显著差异(P<0.05)。

表 2 林木平均胸径、平均单株材积及其生长量Table 2 The average DBH and volume of individual tree and its growth

3.2 间伐补植对碳密度的影响

3.2.1 乔木层碳密度

从表3可知,实施间伐补植措施4 a后,马尾松低效林的作业与对照样地乔木层碳密度均呈增加趋势,其作业与对照样地乔木层碳密度4 a增长量分别为5.78 t/hm2和4.10 t/hm2。通过配对样本T检验分析表明作业样地显著低于对照样地(P<0.05),且比对照样地减少1.68 t/hm2,这说明间伐补植措施对增加马尾松低效林乔木层碳密度有显著减慢作用。

3.2.2 林下植被层及凋落物层碳密度

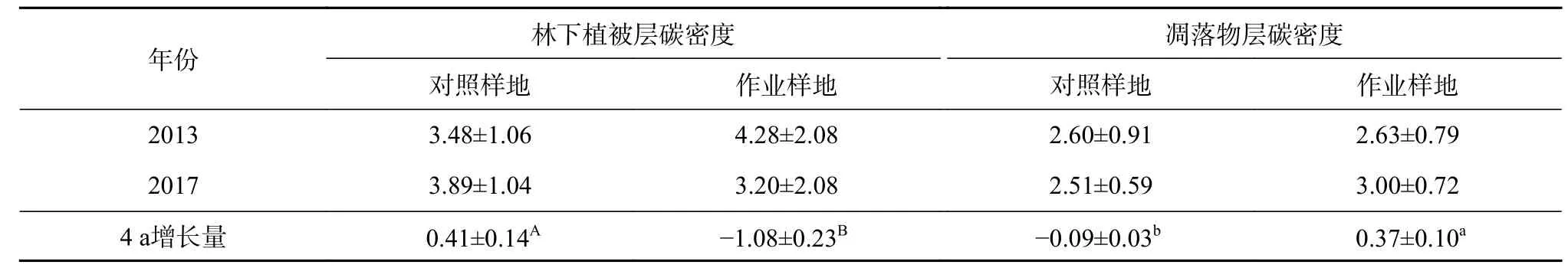

从表4可以看出,对照样地的林下植被层碳密度比2013年增加0.41 t/hm2,而凋落物层碳密度则减少0.09 t/hm2;作业样地的林下植被层碳密度较2013年减少1.08 t/hm2,但其凋落物层碳密度则增加0.37 t/hm2。分析表明作业与对照样地的林下植被层碳密度4 a增长量存在极显著差异(P<0.01),而凋落物层碳密度则表现为显著差异(P<0.05)。说明采取间伐补植措施对马尾松低效林的林下植被层碳密度具有极显著减少作用,而对凋落物层碳密度有显著增加作用。

表 3 乔木层碳密度及其增长量Table 3 The carbon density and its growth of arbor layer

表 4 林下植被层、凋落物层碳密度及其增长量Table 4 The carbon density of understory vegetation and litter layers and its growth t/hm2

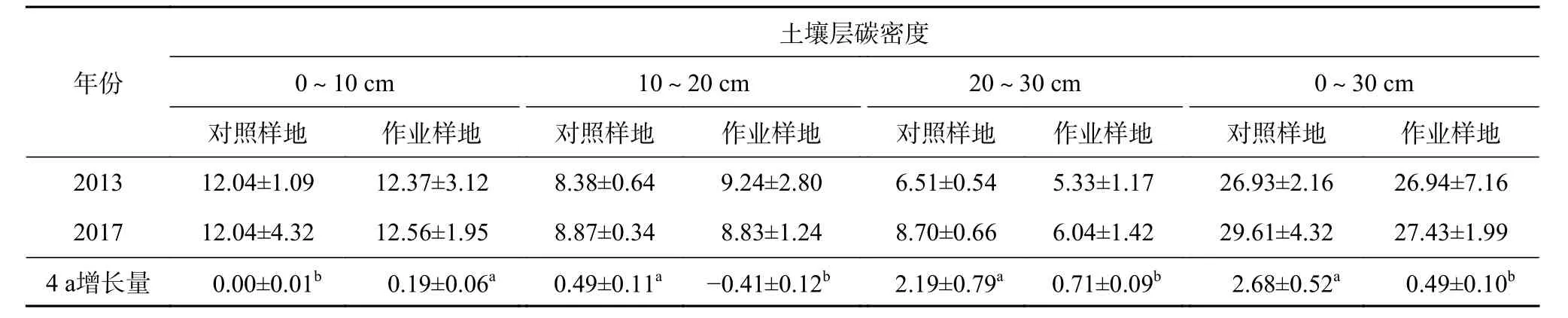

3.2.3 土壤层碳密度

由表5可知,作业与对照样地的土壤各层碳密度均随土层深度的增加而逐渐降低,其0~10 cm土壤碳密度最大。间伐补植4 a后,作业与对照样地各土层土壤碳密度的变化规律不尽相同,对照样地表现为除0~10 cm土层土壤碳密度保持不变外,10~20、20~30 cm土层土壤碳密度均呈现增加趋势,而作业样地则表现为除10~20 cm土层土壤碳密度减少外,其他土层土壤碳密度均呈现增加趋势。

间伐补植4 a后,作业样地土壤总碳密度4 a增长量为0.49 t/hm2,对照样地则为2.68 t/hm2,作业样地比对照样地减少2.19 t/hm2。其中作业样地0~10 cm土层土壤碳密度4 a增长量比对照增加0.19 t/hm2,而10~20、20~30 cm土层则分别比对照减少0.90、1.48 t/hm2。通过配对样本T检验结果表明马尾松低效林作业样地与对照样地土壤各层次及总碳密度4 a增量均存在显著性差异(P<0.05)。

表 5 土壤碳密度及其增长量Table 5 The carbon density of soil layers and its growth t/hm2

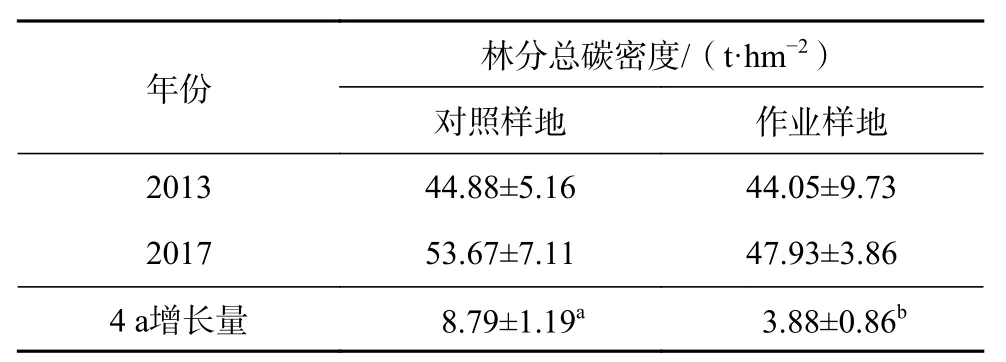

3.2.4 林分总碳密度

间伐补植措施实施4 a后,马尾松低效林作业与对照样地的林分总碳密度存在不同程度的增加(表6)。其中作业样地由间伐补植前的44.05 t/hm2增加到47.93 t/hm2,对照样地则由44.88 t/hm2增加到53.67 t/hm2。经过分析表明作业样地的林分总碳密度4 a增长量显著低于对照样地(P<0.05),且作业样地比对照样地减少4.91 t/hm2。

表 6 林分总碳密度及其增长量Table 6 The total carbon density of stand and its growth

4 结论与讨论

本研究表明,间伐补植措施对马尾松低效林的林木平均胸径、平均单株材积的生长具有显著的促进作用。由于监测时间较短,补植措施的效应表现还不明显,则在短期内间伐措施是影响马尾松低效林林木生长的主要因子。大量研究均表明合理间伐能有效加快林木生长[16-18],主要原因可能是通过采取合理的间伐措施砍除了干扰林分生长的不良林木,保留长势较好的林木,有效降低了林木间的竞争压力,并且林内光照、湿度、温度等条件得到相应的改善,使得保留林木能获得更多的生长资源,从而促进林木的生长。同时,也有不少研究表明,采取有效的间伐和合理补植,能够有效降低林木竞争压力,促进林木生长和林下天然更新,充分发挥林地生产力,引导林分的正向演替[19-21],如陈莹莹[22]的研究表明间伐补植阔叶树对杉木林的生长有促进作用。针对飞播马尾松林的经营研究大多学者都表明间伐措施能有效促进林木生长[23-24],且林惠章等[25]的研究中表明补植木荷有利于改善飞播马尾松林的土壤养分状况。因此今后在进行飞播类马尾松低效林改造时可考虑采取适当的间伐补植措施,以达到提高其林地质量、促进林分健康生长的目的。当然,为全面系统的了解间伐补植措施对马尾松低效林的作用机制,还需对其林分进行长期的监测。

研究结果显示,间伐补植措施对增加马尾松低效林的乔木层碳密度具有显著减缓作用,主要的原因是间伐措施移除了大量林木直接导致乔木层碳密度的降低,尽管保留木生长质量得到提高,但由于监测时间较短,短期内暂时弥补不了从林分中带走的乔木碳[26],同时补植林木前期生长缓慢并未开始发挥其固碳效益。而对其林下植被层碳密度呈现极显著降低作用,这与明安刚等[27]对马尾松和杉木人工林的研究结果相一致,分析其原因可能是补植措施实施后,为改善补植林木生长环境并保证成活率,对作业样地实施抚育砍杂,从而导致其碳密度下降。凋落物层碳密度则表现为显著增加,虽然大量研究表明合理间伐有利于促进凋落物的分解,但抚育砍杂措施大大增加了凋落物现存量,同时导致林内温度上升、湿度下降,减缓凋落物的分解速率等,故其碳密度在短期内有所增加。间伐补植措施对马尾松低效林土壤碳密度的增加具有显著的减慢作用,由于土壤有机碳含量的差异受植被的分解速率和养分归还量的影响[28],而间伐补植措施通过移除大量林木、砍除林下植被使得林内太阳辐射增加,土壤温度升高,从而降低凋落物的分解速率,加速土壤呼吸速率、土壤微生物呼吸速率以及土壤有机质的分解等,不利于土壤有机碳的积累[29-30],同时还受林木在生长环境改善的刺激下对土壤养分大量吸收的影响。

总体上,间伐补植措施对马尾松低效林林分总碳密度的增加速率具有显著降低作用,可能是本研究研究期较短,在短期内累积的有机质有限,同时间伐措施导致大量碳的损失仍未完全恢复,说明在短期内间伐对林分碳密度的影响起着主要作用。此结论与丁波等[31]的研究结果一致,而补植林木对林分碳密度的影响还不明显,需要进一步的长期系统的观测。虽然本研究得出在短期内间伐补植措施对林分总碳密度的增加具有显著降低作用,但丁波等[32]的研究表明马尾松人工林中龄林阶段以22%的间伐强度(1 566株/hm2)时对提高林分生物量增长量最为有利,同时王会利等[33]的研究表明低效湿地松、马尾松纯林采取异龄混交阔叶树后有利于提高土壤肥力,促进林木的生长。因此,为改善飞播类马尾松低效林的林分结构,增加林分固碳能力和林分物种多样性,间伐补植措施是一条有效途径。