阳山的兰花笋、白龙茶及蕈

2019-06-05孙中旺

孙中旺

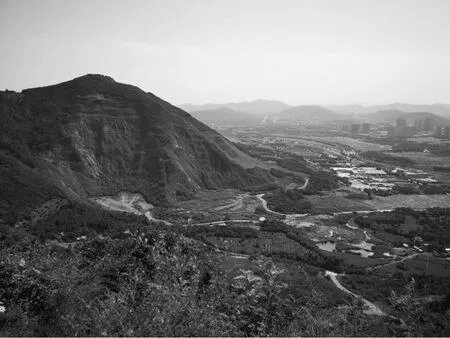

大阳山

苏州城西的阳山高大巍峨,有着丰富的历史文化内涵,有“吴之镇”之称。阳山层峦叠翠,风光秀丽,昔有“十五峰、六岭、四岩、六坞、七泉、三涧”之说。阳山主峰箭阙峰海拔338.2米,在苏州仅仅稍次于穹窿山的主峰箬帽峰(海拔341.7米)。旧时的阳山山高林密,物产丰富,曾有不少独有的特产,在苏州一带颇有影响,兰花笋、白龙茶及蕈就是其中的代表。

兰花笋

史载兰花笋产于阳山的大石坞和白龙坞中,因笋有兰花香而得名。惊蛰后新笋出时,满山兰花香,正所谓“修竹万竿茁新笋,错疑空谷有兰花”。最好的兰花笋出自于隐士岳岱的岳园里,这里周围都是红土,只有岳园中竹林里的土是黑色,面积虽然只有半亩多,但是产笋肥大,香似幽兰。出笋之时,岳岱曾作《新笋歌》云:“满林黄鸟不胜啼,林下新笋与人齐。春风闭门走山兔,白昼露滴惊竹鸡。”“雨中三日春已过,又近石床添几个。竞将头角向青云,不管阶前绿苔破。”其自得可见。

由于产量极少,兰花笋颇受追捧,很多文人墨客都竞相到此尝鲜。清初马葕曾到岳园现场用山泉煮笋品尝,撰有《岳园烹笋》诗云:“兰花笋出乌灰土,掘煮山泉坐岳园。手握斋钱偿犊角,心知珍供过熊蹯。野僧卖不投穷户,畸客尝多自贵门。城市名喧那到口,远携香味已无存。”可见在当时人心目中,兰花笋的珍贵甚至过于熊掌,吃兰花笋的多是达官贵人,穷人是无缘品尝的。如果兰花笋运得路途较远,兰花香味就消失,和普通笋没有区别了,所以要吃到原汁原味的兰花笋,只有到岳园来品尝。

对于文人来说,到岳园吃兰花笋时,还有一种风雅的玩法,就是站在竹林边,用竹子制成的小竹箭射笋,射中者就可以将此笋挖出煮食。晚明的汪膺曾经亲自参加过这种活动,并有诗纪之云:“淇园千亩阴,幽翠恣婀娜。梭分鱼子出,箨卷龙儿裹。石缝摧玉班,云姿碎金琐。凭阁骋僻嗜,临槛纵轻笴。未成赋老饕,且用观颐朵。莫嫌汉川守,一粲喷饭颗。”这种可以亲身参与的活动颇受时人青睐。

由于兰花笋的广泛影响,文人墨客们也留下了不少脍炙人口的诗句,清初诗人沈朝初曾作系列的《忆江南词》,其中有云:“苏州好,香笋出阳山。纤手剥来浑似玉,银刀劈处气如兰,鲜嫩砌磁盘。”可见沈朝初是把兰花笋当作苏州风物的代表了。

白龙茶

白龙茶原产阳山的龙湫及文殊寺的龙井石壁间,只有几株,并且采起来很困难,所以十分珍稀,尤其是用白龙泉的泉水烹茶,更是味道绝佳。据明人岳岱在《阳山志》中记载,白龙茶“颇异别土者,汲泉烹之,其色碧绿,香而味佳,诚不厌啜”,可见其对白龙茶的评价之高。清初吴林有诗云:“摘得云英带露光,分来佛火试煎尝。山僧春晚元无事,碾焙收藏镇日忙。”“白龙泉沦白龙茶,石髓珍烹绿玉芽。香泛乳花看似雪,陶家风味漫相夸。”山僧碾焙,佛火点炉,名泉烹茶,确实是风雅无比。

由于需求很大,单靠石壁间的几株野茶树所产远远不够,僧人们开始在后园内尝试栽种,慢慢摸索出了哺茶技艺。即在初冬时将茶子放入泥中窝好,用稻草覆盖,上面再压以小石片,春天时这些茶子就会萌芽。这种哺茶技艺在阳山一带颇为流行,以至于阳山附近的锦峰山昭明寺中也出现了“僧忙为哺后园茶”的景象。

明遗民姜埰曾在春天带了两位朋友到大石庵品茶,“烧笋作茶汤,口甘似馔玉。”可见是一边吃兰花笋,一边饮白龙茶,极为惬意。当然不仅仅姜埰一人这么享受过,马葕也曾“乌藤携向白龙湫,茶笋留人竟日游”,嘉道年间的姚承绪在《白龙坞》诗中,也有“一泓清水郁灵湫,茶笋年年此地游”之句。

关于白龙茶的诗,当以浒墅关本地人凌寿祺的最为详细,诗云:“日利秦余五十金,更多清供足山林。雨前火后惊雷好,一路提筐采蔎吟。古寺茗柯簇笋芽,僧家相约焙云花。共将石上壶泉水,来试山中龙井茶。水月洞庭无上品,白云虎阜第三泉。何如独秀深山里,免得文家薙说传。”凌寿祺认为和洞庭的水月茶、虎丘的白云茶相比,白龙茶还是“独秀深山里”为好,免得被官府看上被作为贡茶加重当地人负担,更免得遭受像虎丘白云茶一样,为逃避上贡而被寺僧砍伐一空的悲惨命运。

值得一提的是,明代隐居于阳山大石坞的顾元庆为著名茶学家,编纂有《茶谱》一书,成为中国茶文化史上的名著之一,影响深远,这和阳山特产白龙茶应该也是分不开的。

蕈

阳山的特产中,蕈也值得一谈。隐居于阳山白龙坞的岳岱认为,蕈是“草木之脂入土,兼得膏泽则生”。《阳山志》、《吴蕈谱》、《浒墅关志》等文献中记载了阳山一带出产的雷惊蕈、梅树蕈、茶棵蕈、溪鹅蕈、茅柴蕈、餹蕈、杨树蕈、佛手蕈、面脚蕈、猪血蕈等多种,以及相关掌故,颇资谈助。

产于阳山一带味道最鲜美的蕈是雷惊蕈。《吴蕈谱》记载雷惊蕈“为苏郡之佳胜,以冠诸蕈”。此蕈一名戴沙,一名石蕈。二月间应惊蛰节候而产,故名雷惊。惊蛰时东风解冻,土松气暖,菌花如蕊,迸沙而生,故又名戴沙。雷惊蕈外深褐色如赭,褶白如玉,莹洁可爱,大则伞张,味甘美,柔脆。色黑者名乌雷惊,色正黑,褶带红,山中人称红褶乌蕈,先诸蕈而出,味甘滑,初生者俗呼蕈子。色黄者名黄雷惊,嫩黄如染色,似松花,故又名松花蕈,味道最好。清人凌寿祺有《松花蕈》诗云:“连朝微雨湿青芜,草木华滋清且腴。礼食芝栭崇内则,山家松菌说东吴。茯苓久作仙人馔,兰笋同充香积厨。颜色拟来名未称,中馗(大蕈的别称)曾记释蔬无。”松花蕈和兰花笋曾并列为阳山两大美味,故清人宋元枢有诗句云:“那知松菌兰花笋,独占此间判食单。”

茶棵蕈也是阳山的特产,《吴蕈谱》载其颜色黄黑如酱,“白褶大面长脚”,味道鲜美,微有韧性。阳山西白龙祠左右茶树下特产的茶棵蕈味道最为香美,阳山其它地方茶棵下也有出产,但味道不及西白龙祠。西白龙祠的茶棵蕈还有清肺之效。清初人吴林之父曾经因肺病面肿,吃过西白龙祠的茶棵蕈就恢复了,可见所言不虚。

阳山一带还特产溪鹅蕈,又名鹅子蕈、鹅卵蕈。此蕈状如鹅蛋,体形大,“不作伞张”,外有护膜,褶在膜内,护膜裂开后才能见褶,吃起来特别甘滑,白色的名粉鹅子,黄色的名黄鹅子,黑色的名灰鹅子,都是佳品。还有一种形状比鹅蛋小的黄色蕈叫黄鸡卵蕈。

据陈仁锡的《阳山志》记载,阳山的梅树下还产梅树蕈,体形较小,但味道很好,菌质淡白,略带微青,褶作莲肉色。梅树蕈也是在惊蛰后方长,生在梅树根部的最好,色白而肥,食用时有梅花的幽香。阳山还有杨树蕈,颜色纯白,“味如鸡丝而带韧,微有膻气”,据记载杨树蕈味美异常,山中人采到后往往自己食用,舍不得上市去卖,所以山外人极难品尝到。

此外阳山附近的山上也有不少种蕈出产,如餹蕈以出锦峰山昭明寺的为佳;真山盛产佛手蕈,当地人将佛手蕈用“面饽着腻多下姜屑”和杜园的竹笋一起做羹,味道绝佳。

阳山所产的蕈中,除了上述可以食用者外,还有不少毒蕈,难以区分。但阳山人世代吃蕈,也积累了丰富的经验,那些白褶红面的、纯白的和无褶的蕈往往有毒,故采蕈人即使不小心采到也很快就扔掉了。煮蕈时,通常放几根灯草在锅里,如果灯草变黑,那么就说明蕈有毒,不可食用。

在长期的实践中,阳山人还摸索出很多食蕈中毒的治疗方法,如误吃了枫树下生的笑蕈就会让人发笑不止,遇到这种情况,只要尽快喝一碗泥水就恢复了。吴林的《吴蕈谱》还记载,阳山的西花巷村有人在荒墩上采了一丛蕈,回来煮食后就中毒了,全身皮肤如琉璃一样透明。此人赶快让人到采蕈处察看,往蕈生处下挖,原来是一个古墓,墓中满是毒蛇,知道是中了蛇毒,马上用甘草煎汤服下,方才痊愈。另外,当地人也有用鱼腥草解蕈毒的。

虽然有这么多治疗食蕈中毒的办法,但在阳山还是发生过食蕈中毒而死的惨剧。据凌寿祺记载,嘉庆十年(1805)初夏,阳山下有村民采了一些杂蕈煮食,结果一家有三人中毒而死。此事发生后,“一时戒不食者甚多”。为了避免中毒,不吃蕈可能是最彻底的办法了。